左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

|

2025,01,01, Wednesday

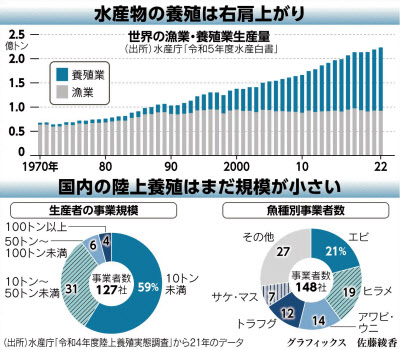

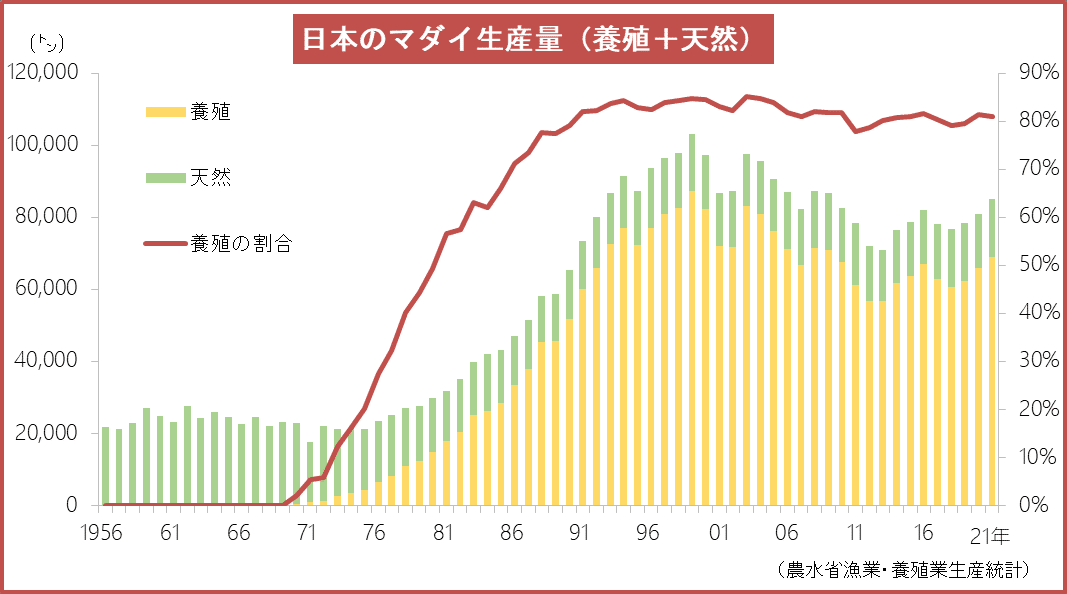

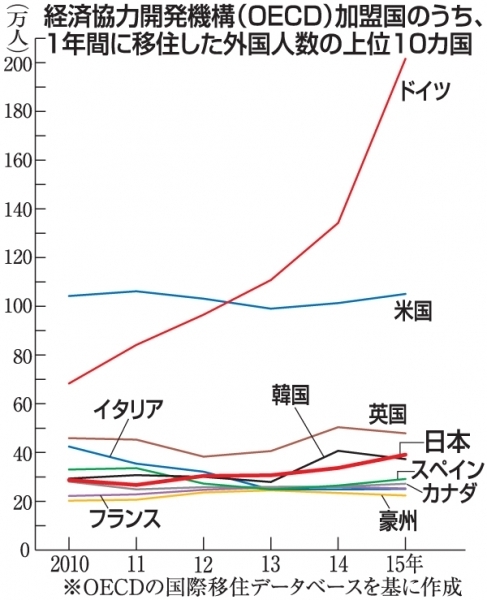

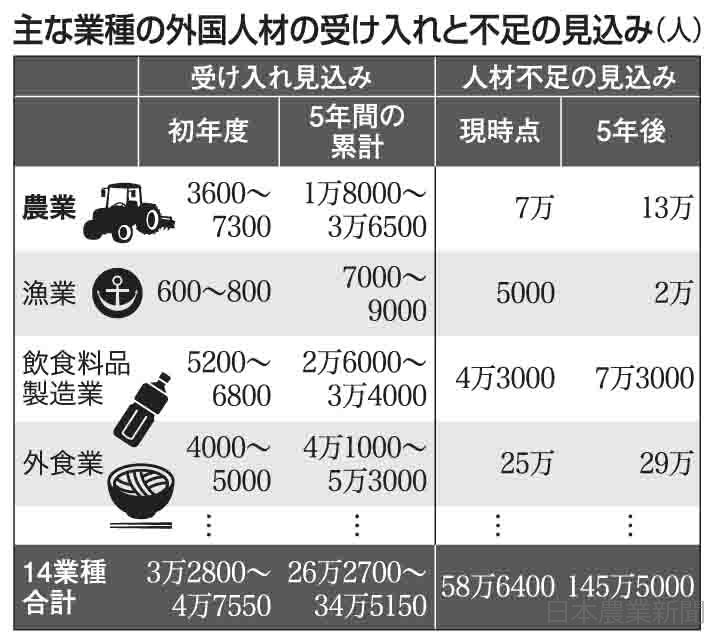

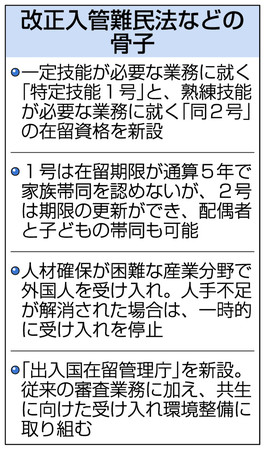

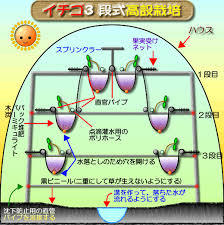

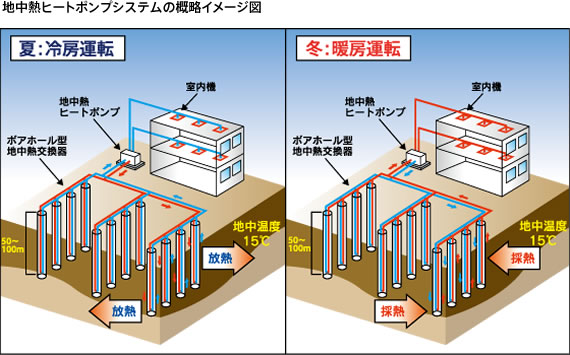

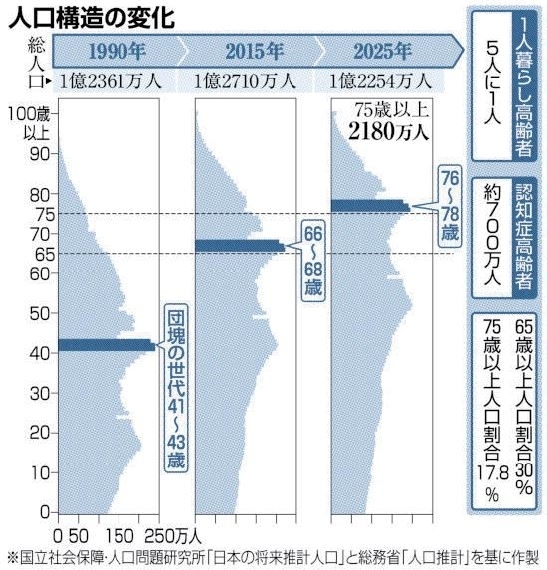

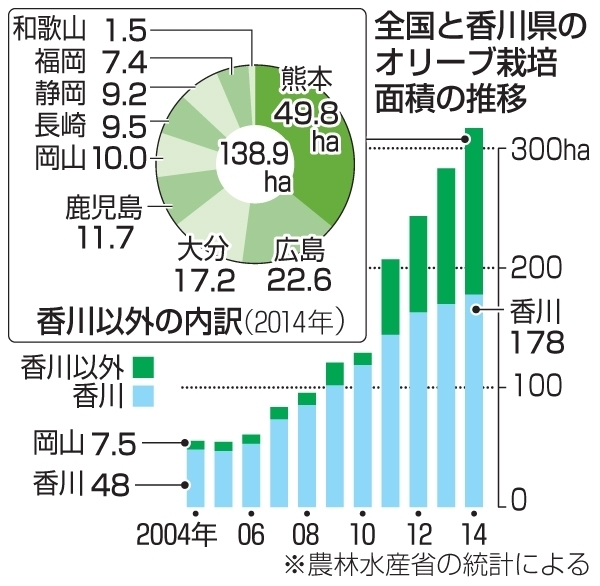

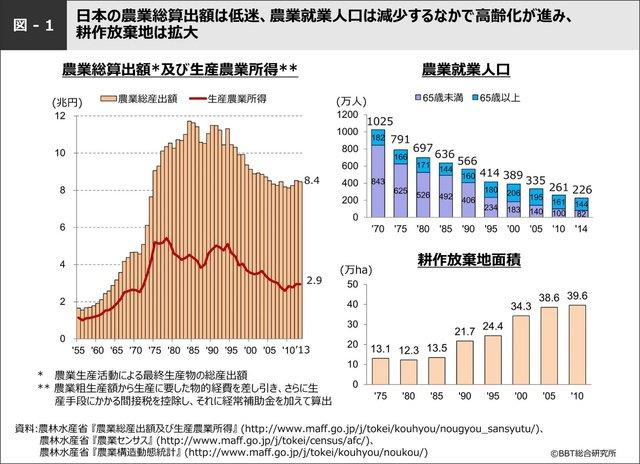

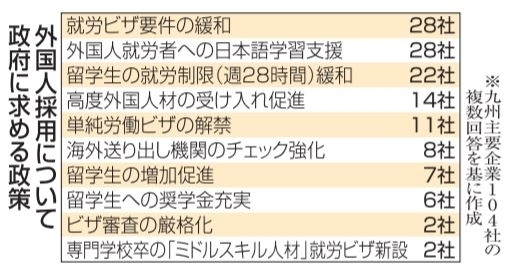

本年も、よろしくお願いします。 原産地は海外だが、現在は日本で普通に作られている作物は、米麦芋類をはじめ野菜・果物・蚕と数が多く、原産地が日本のものを探す方がむしろ難しいくらいだ。そのため、これからも日本産に移行できる作物は多いであろう。 (1)レモンの国産化 ちょっと前まで、レモンは輸入する作物だったが、*1-1のように、最近は国産のレモンもよく見かけるようになった。広島県尾道市瀬戸田町の生口島と高根島は、年平均気温が15・9度という温暖な気候と年間降水量の少なさが柑橘類の栽培に適していて、畑の主、由川光明さんはミカン・ネーブル・不知火・はるか・はるみ・ハッサクなどを作っているそうだ。島の生産者はレモン専業ではなく、収穫時期が異なる複数種類の柑橘類を栽培するそうだが、これができる地域は多いのではないかと思う。 消費者から見ると、農薬や保存料を使っていない国産レモンは、皮まで利用できるため貴重で、私は、国産レモンを皮ごとみじん切り機で粉砕し、それに蜂蜜を加えてレモンジャムにし、長期間、美味しく食べている。また、私は、100%レモンジュースを製氷器で氷にして冷凍することによって鮮度を長持ちさせ、1個あたりの分量が決まっていることを活かして、寿司はじめ色々な料理や菓子作りに使っている。願わくば、20cc毎の氷になった100%レモンジュースが売られていれば、使う時は必要な個数を電子レンジで溶かせば良いので、なお便利であろう。 *1-1は、「葉の商品開発の成功事例はない」としているが、オリーブの葉のように乾燥させれば、レモンの香リの香辛料ができ、オリーブの葉と同様に料理に使えそうだ。 なお、レモンはインド北部原産で柑橘類の中でも寒さに弱いそうだが、私がレモンの中に入っていた種を、(夏は暑くて冬は寒い)埼玉県で植えたところ、芽を出して元気に育っている。ただし、レモンは葉も美味しいらしく、蝶の幼虫が次々と葉を食べてしまうので、防虫剤を撒かざるを得なかった。なお、最近は、埼玉県でもミカンの実がなっているのを見るため、地球温暖化で作物の栽培適地も北上していると思う。 そのような中、*1-2は、京都でレモン栽培の試みが始まり、果実の加工を手掛ける日本果汁・宝酒造・良品計画が「京檸檬」のブランド化に挑んでいるというので期待できる。しかし、冬の冷え込みが厳しいと言われる京都でも、少し工夫すれば、グリーンレモンだけではなく黄色く色づいたレモンも収穫できると思う。 (2)パプリカとアボカドの国産化 *2-1のように、パプリカは約30年前にオランダから輸入されてから輸入品が流通の大半を占めていたが、円安・輸送費の高騰・大手資本の参入、環境制御が可能な大型温室での栽培拡大等によって、生産量が10年で倍増し、国内流通における国産比率は2割に高まり、「日本に着くまで日数を要するため、早取りする輸入品と比べて、色づいてから収穫する国産は味の乗りが良い」のだそうだ。しかし、未だ、価格差があって、契約取引が主体であるため、一般には入手しにくいのが難点だ。 それでは、メキシコからの輸入が主体だったアボカドは国産化できないのかと探してみたところ、*2-2のように、長崎市千々地区のビワ農家ら約10人が2024年11月22日に「長崎地区国産アボカド振興会」を発足し、長崎市産のアボカドとしてブランド化を進めて販売戦略を確立させるそうだ。アボカドは虫による害が少なく、農薬散布の手間が省けるほか、低いところに実がなるため、高齢の生産者も収穫がしやすく、ビワ農家の高齢化や後継者不足を踏まえて、ビワを守っていくためにもアボカドで収益を安定させ、夢のある農業にしたいとのことである。 実は、私は、スーパーで売っている長崎県産の美味しい琵琶を食べた後、その種を埼玉県で植えたところ、冬でも元気に育っている。また、アボカドもメキシコ産のものを使った後、その種を植えたら、埼玉県の場合は、夏は問題なく育ったが、冬になると枯れはしないものの成長が止まったように見える。そのため、場所を選んだり、環境制御が可能な大型温室で栽培したりすれば、どちらも問題なく作れると思う。なお、大温室の暖房は、地中熱やヒートポンプを使ったり、その他の工夫をしたりすれば比較的安価だ。 (3)カカオの国産化 チョコレートの原料となるカカオ豆の約8割は、*3-2のように、西アフリカのガーナの森から日本に届いているそうだが、ガーナの自然保護団体「エコケア・ガーナ」創設者のオウスアダイ氏によると「1万9千haのカカオ農園が金の違法採掘で破壊され」、採掘された金はアラブ首長国連邦やインドで加工されて欧米・日本・中国などにも金製品として輸出されているそうだ。 世界的な金の価格高騰が金の違法採掘の「追い風」となり、それとは対照的にカカオの生産量が落ち込んでいるとのことで、国際ココア機関(ICCO)によると、2020年度に年間104万tあった生産量が2023年度には48万トンと半減し、ニューヨーク市場価格では、2023年の年始以降、価格が上昇傾向で2024年に急騰し、わずか1年半で5倍近くまで跳ね上がり、その影響が日本のチョコレート菓子にも及んでいるのだそうだ。確かに、クリスマスケーキの価格は、2021年の3,862円から2024年には4,561円まで上昇した。 そのような中、*3-1のように、金の出ない日本の東京都小笠原村母島でカカオが栽培され、埼玉県草加市の平塚製菓が東京産カカオを使ったチョコレートを発売していたのは嬉しい。高温多湿地域で育つカカオは、これまで赤道に近いコートジボワールやガーナが主産地だったが、日本でカカオのできる場所は、沖縄や小笠原村母島だけでなく意外に多いのではないかと思う。 (4)真鯛の養殖など    2024.10.24日経新聞 みなと新聞 京都大学 (図の説明:左図のように、世界の漁獲高は1980年代半ばから一定だが、養殖業は伸びている。また、中央の図のように、日本の真鯛生産量も、天然ものの漁獲高は一定だが養殖ものが増え、現在では養殖の割合が80%になっている。そして、右図の右側が、ゲノム編集で筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させて食べられる部分の割合を増やした京大発の真鯛だ) *4は、①リアス海岸の西予市三瓶湾に真鯛の養殖場 ②体長50cm・重量1.8kg程度の真鯛が味が良く人気がある ③日本の全体漁獲量は最盛期の1980年代と比較して約3割まで減少、真鯛は天然はほぼ同水準、8割を占める養殖は約2割増加 ④大豆・白ゴマ等を混合した飼料を2020年に開発し、2022年に魚を全く含まない餌を食べた真鯛を出荷できた ⑤養殖鯛は天然鯛のコリコリ、もちもち感は乏しいが、熟成のうまみは遜色ない ⑥真鯛は人間が卵から孵化させた「人工種苗」がほぼ全てで自然の影響を受けない ⑦養殖の成否は人工種苗の優劣で決まる ⑧近大水産養殖種苗センターの谷口さんは「天然の稚魚を養殖すると1kgまで3年程度かかり、うちのは1年半」と言う ⑨近大の稚魚は、1960年代に兵庫県で漁獲された真鯛から生まれた子のうち、成長が早く形や色が美しいオスとメスを親魚として選ぶことを繰り返して14世代目 ⑩遺伝的リスク分散のため、別の海域由来の2つの系統の親魚も同様に選別を繰り返している ⑪京大発スタートアップ、リージョナルフィッシュは、筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させることで成長を早め、食べられる部分を増やすことに世界で初めて成功し、ゲノム編集した「22世紀鯛」を陸上養殖できる技術を開発して2021年に厚労省と農水省に食品としての届け出た ⑫人間は1万年以上かけて動植物の有益な突然変異を選んで繁殖を繰り返して品種改良したが、豚はその一例 ⑬ゲノム編集は自然界で起こる突然変異をスピーディーに再現 等としている。 世界の漁獲高は、上の左図のように、1980年代半ばから一定だが養殖漁業は伸び続けており、日本の真鯛生産量も、上の中央の図のように、天然の漁獲高は一定だが養殖が増えて、現在では、養殖の割合が80%にもなっている。 そして、③のように、日本の全体漁獲量は最盛期の1980年代から約3割まで減少しており、真鯛の場合は、海への排水管理や稚魚の放流などで天然ものも何とか同水準を保っているが、養殖ものが供給量全体の8割を占めているそうだ。 なお、日本のリアス式海岸は、①②のように、波が穏やかで海面養殖に向いている。私は玄界灘の天然真鯛と養殖真鯛を比較できるのだが、確かに養殖魚は必要な大きさまで成長させて出荷時の大きさを揃えることができ、かつ安価であるため、料理によっては養殖魚で十分である。しかし、⑤のように、筋肉質ではないため、新鮮な魚のコリコリ感がなく、刺身には向かない。なお、私は、“熟成”は“新鮮さ”とは対極にあり、腐る寸前の状態なので食べない。 しかし、養殖漁業は餌が必要であるため、豊富で安価な餌で養殖できなければ採算が合わない。そのため、④のように、大豆や白ゴマなどを混合した飼料を2020年に開発したわけだが、それでも餌に人間と競合する農産物を使うので、私は、ミドリムシ(https://www.euglena.jp/whatiseuglena/ 微細藻類ユーグレナ)の方が鯛にとっては栄養豊富で良いと思う。また、愛媛県であれば、餌にミカンの皮などを混ぜると、安価に柑橘系の香りがする鯛ができそうだ。 また、真鯛の良いところは、⑥のように、人間が卵から孵化させた「人工種苗」がほぼ全てであるため、稚魚を捕獲しなければならない魚種と違って自然の影響を受けず、⑦⑧のように、養殖の成否は人工種苗の優劣で決まるため、⑧⑨のように、成長が早く形や色が美しいオスとメスを親魚として選ぶことを繰り返す品種改良をすれば、必要な形質を持つ魚を作れることだ。 そして、近大は、⑩のように、遺伝的リスク分散のため別の海域由来の2つの系統の親魚も同様に選別を繰り返しているそうだが、私は瀬戸内海の鯛よりも玄界灘の鯛の方が流れの速い海で鍛えあげられているため、自然とマッスル鯛の系統になっていると思う。 なお、京大発スターチアップ企業が、⑪及び上の右図の右側のように、ゲノム編集で筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させ、成長を早めて食べられる部分を増やした「22世紀鯛(マッスル鯛)」を作ったそうだが、筋肉質になればコリコリ感も増すだろう。 人間は、⑫のように、1万年以上かけて動植物の有益な突然変異を選んで繁殖を繰り返し、品種改良をして人間にとって優良な農産物を作ってきた。ただし、⑬のように、ゲノム編集は自然界で起こる突然変異をスピーディーに再現しはするが、本当に必要な部分のみが変化して有害な物質は含まないのか否かは、多くの人がそれを食べた後でなければわからない。 (5)難民の受け入れ支援と職業紹介について 現在の日本では、少子高齢化が進んで“生産年齢人口”の割合が減ったため、労働力不足がネックになって、価格で国際競争に勝てなかったり、生産そのものができなくなったりするものが増えた。そして、これらを解決するには、女性や高齢者を“生産年齢人口”に組み込むだけでなく、外国人労働者の受け入れも重要である。 しかし、日本政府は、“生産年齢人口”が多くて困っていた昭和42年の閣議決定以来、「“単純労働者”は原則として受け入れない」との方針をとっており、現在の入管法でも“単純労働者”のためには、期間・業種・家族の帯同を限定した特定技能や技能実習しか認めていない。現在は、農林水産業・中小企業等で労働力不足がネックになっていることを考慮すれば、これらは早急に改められるべきである(https://www.moj.go.jp/isa/content/001407635.pdf、https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999336_po_20080108.pdf?contentNo=8 参照)。 そのような状況であるから、日本政府は、難民の受け入れにも著しく消極的だが、*5-1・*5-2のように、母国で内戦が繰り返されたり、地球温暖化で住む場所をなくしたり、母国では人権侵害を受けたりする難民が多いのだが、これらの外国人が日本人より犯罪率が高いわけでも努力しないわけでもなく、むしろ新しい財やサービスを作るのに役立つのである。 そのため、気候変動・戦争・人権侵害等を理由とした移住ビザの発効を行なって移住を支援し、認定NPO法人「難民支援協会」だけではなく、日本政府や地方自治体が渡航費・日本語学校の学費・教育などの支援や職業紹介を行なえば、日本における労働力不足と難民の福利の両方が解決される。さらに、人間は、困っている時に助けてくれた人の恩は忘れないものである。 ・・参考資料・・ <輸入作物の国産化> *1-1:https://digital.asahi.com/articles/ASS530T99S53UTFL00VM.html (朝日新聞 2024年5月4日) 生産量は全国の4分の1 レモンの島にレモン専業農家がいない不思議 最近は国産のレモンを店頭でよく見かけます。爽やかな酸味で夏のイメージが強いものの、収穫期は秋から春にかけて。日本有数の産地を訪ねると、収穫のラストスパートを迎えていました。瀬戸内海に浮かぶ生口島(いくちじま)と高根島という二つの島からなる広島県尾道市瀬戸田町。年間降水量が少なく、年平均気温は15・9度という温暖な気候が、かんきつ類の栽培に適している。生口島の山あいにあるレモン畑で、畑の主、由川光明さん(69)が待っていた。緑の葉の間から、実ったレモンが見え隠れする。「木の内側に入ると、もっとたくさん見えます」。由川さんの言葉に誘われ、腰をかがめて幹に近づいた。ちょうど傘の中に入ったかのように、広がった枝に囲まれる。枝からはレモンがたわわにぶら下がる。木の外側は風があたって皮が傷つきやすい。なるべく葉の内側に実るよう、剪定(せんてい)などで調整すると由川さん。「葉もレモンの香りがしますよ」とちぎって渡してくれた。青々しい刺激が鼻から頭へ届き、スッキリする。この香りを生かした商品開発をいくつもの企業が試みたが、まだ成功事例はないという。収穫は10月から4月、大きくなった順番にもいでいく。「他のかんきつもあるから、収穫期が長いレモンはつい後回しにしちゃうこともあるけれど」。レモンのほかに、由川さんは、ミカン、ネーブル、不知火(しらぬい)、はるか、はるみ、ハッサクなどを手がけている。「色々つくる中で、レモンは柱の一つ」と話す。島の生産者はレモン専業ではなく、収穫時期が異なる複数種類のかんきつを栽培する。JAひろしまによると、瀬戸田町の収穫量は年間2千トン前後。およそレモン2千万個で、全国の約4分の1を占める。中でも、由川さんら137戸の農家で構成する「せとだエコレモングループ」は、町のレモン畑の約2割にあたる32ヘクタールで特別栽培のレモンをつくっている。レモンは他の果実と違い、「もう1個食べて」と需要拡大を呼びかけるのはなじまない。ならば品質を国産の中でも別格に高めようと考えた。化学合成農薬と化学肥料を通常の栽培の半分に減らして育てたのがエコレモン。「皮まで食べられるレモン」をキャッチコピーに、2021年度は約600トンを販売した。エコレモンは、使用する農薬を抑えている分、病害虫に襲われやすく、外見の悪さなどから加工品の原料に回る割合が通常より高い。同JAは、企業と協力して、レモンケーキなどの菓子や飲料、調味料などを開発し、販売。収穫したレモンはすべて無駄なく利用しているという。レモンは5月中旬に花が咲く。夏を越えて、10月から早摘みの収穫が始まる。まだ皮が青く、グリーンレモンと呼ばれる。爽やかな香りとすっきりとした酸味が楽しめる。そのまま木に実らせておくと、黄色に色づき、香りが落ち着いて、果汁は増える。黄色いレモンは1月から4月までの収穫。熟すと酸味はまろやかになり甘さも出てくる。収穫が途切れる5月からは鮮度保持フィルムに包んで冷蔵していた黄色のレモン、6月中旬からはハウス栽培ものを出荷。年間を通じ瀬戸田のレモンを供給している。JAひろしまの理事でエコレモングループの会長、宮本悟郎さん(61)は「地元の関心も高まり、若者も帰ってきて、島に動きがあります」と話す。一昨年からは、広島特産のカキの殻を原料にした肥料を使い始めた。「さらに一歩進め、環境循環型農業を目指します」 *レモン 原産はインド北部と言われる。かんきつ類の中でも寒さに弱い。日本に流通する大半が輸入品で国産品は輸入品の1割強。広島県産が国産のおよそ半数を占める。ほかに愛媛県や和歌山県などが主な産地。 *1-2:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO84678320Y4A101C2LKB000/ (日経新聞 2024年11月9日) 京都レモン、名産品に育て 農家24軒が国産不足で栽培、宝酒造・無印が商品開発 京都でレモン栽培の試みが始まった。6年前に植えた苗が育ち、収穫が本格化している。旗振り役となるのが果実の加工を手掛ける日本果汁(京都市)だ。宝酒造や良品計画とともに京都産レモンを使った商品を生み出し「京檸檬(れもん)」のブランド化に挑んでいる。京野菜の九条ネギ畑の隣に青々と茂ったレモン畑が広がる。村田農園(京都府久御山町)では10月下旬に収穫イベントが開かれた。夏の日差しでレモンの表面が焼けてしまった部分もあったが豊作だという。レモンは苗木から本格的に収穫できるまで5年ほどかかる。現在は京都府南部を中心に24軒の農家が栽培しており、2024年の収穫量は23年比で6割増の5トン超となる見込みだ。インドが原産とされるレモンは、温暖な気候で夏に乾燥する地域が栽培に適しており、年間の気温差が激しい京都府ではほとんど栽培されてこなかった。レモンが熟すのは12月~3月だが、冬の冷え込みが厳しい京都では実が凍るのを防ぐため黄色く色づく前のグリーンレモンを収穫する。グリーンレモンは酸味よりも苦みが際立つが、すっきりとした味わいが特徴だ。このため加工に適している。宝酒造は23年11月から京都産レモンを使った地域限定チューハイ「宝CRAFT京檸檬」を販売している。「甘すぎず食事に合わせやすいチューハイに仕上がった」(広報担当者)。無印良品では一部店舗で京檸檬を使っためんつゆと肉のたれを販売。さっぱりとした味わいが好評だったという。京都でレモン栽培が広がる背景には、国産レモンの供給不足がある。広島県や愛媛県などが主な産地で19~21年の栽培面積は2割ほど増えたが、収穫量はむしろ2割近く減った。気候変動や農家の高齢化などが主な要因だ。京檸檬を主導する日本果汁の河野聡社長は「国産レモンを思うように仕入れることができないこともあった」と打ち明ける。かんきつ類に詳しい京都大学の北島宣名誉教授は「地域を見極めれば京都でレモンを育てることも可能」と話す。府内の各地で栽培した結果、冬の平均最低気温が数度でも暖かいと、特定の地域ならレモンの木が冬を越せることがわかった。村田農園では成木に育った現在、冬の防寒対策はほとんど必要ないという。冷え込みにくい地域を探して成功例を重ねている。18年に立ち上がった「京檸檬プロジェクト協議会」は宝酒造や伊藤園など飲料・食品メーカーが参画する。農家が育てたレモンは日本果汁が買い取り、果汁などに加工してメーカーに納めている。農家が販路を心配せず、栽培に集中できる仕組み作りを心がけている。今後、京檸檬の生産者を増やすために北島名誉教授は「手をかけすぎない栽培方法の確立が欠かせない」と語る。主要産地と異なり、京都でレモンを栽培する農家は兼業農家が多い。幼木期の防寒やせん定などの手間を減らすことが重要だ。村田農園は現在、レモン畑を第3圃場まで増やして300~400本の木を栽培している。日本果汁は京都府内で30トン以上の収穫量を目指す。河野社長は「いずれは宇治茶や京野菜と並ぶ京檸檬ブランドを築きたい」と意気込んでいる。 *2-1:https://www.agrinews.co.jp/news/index/280445 (日本農業新聞 2025年1月5日) [シェア奪還]国産パプリカ10年で倍増 大手参入 円安追い風、味で優位 輸入品が流通の大半を占めていたパプリカで、国産が存在感を高めている。生産量は10年で倍増し、国内に流通する国産の比率は2割に高まった。輸入品にとって逆風となる円安の中、大手資本が相次ぎ参入し、環境制御が可能な大型温室での栽培が拡大。安定調達したい実需者のニーズを捉え、シェアを着々と伸ばしている。パプリカは約30年前にオランダから輸入されて以来、食卓に定着した。ただ、近年は円安や輸送費の高騰が進行し、財務省の貿易統計によると、2023年の輸入量は2万5027トンと5年で4割減っている。勢いがあるのが国産だ。農水省によると、22年のパプリカ出荷量は7130トンと10年で9割増えた。その結果、10年前に1割だった国産比率は2割まで高まった。輸入への逆風をビジネスチャンスと見て、大手資本による生産への参入が相次いでいる。 ●大型温室整備、高収量法人も 24年5月には富永商事ホールディングス(兵庫県南あわじ市)が、国産の先駆けとして知られる水戸市の農業法人Tedyから企業譲渡を受けた。同法人は22年、高度な環境制御システムを備えた1・8ヘクタールの大型温室を整備。ビニールだと収量は10アール15トンが限界だったが、ガラス温室で太陽光を取り込めるようになり、23年産は同20トン以上を確保した。林俊秀会長は「日本に着くまで日数を要し早取りする輸入品と比べて、色づいてから収穫する国産は味の乗りが良い」と優位性を語る。11月後半から出荷を始め、年末の需要期にピークが来るよう照準を定める。国産の出回りが増えたことで、実需には国産の調達を強化する動きも出ている。総菜店「RF1」などを展開するロック・フィールド(神戸市)は、10年前に重量ベースで8割だった生鮮野菜の国産比率を、前期(23年5月~24年4月)には92・5%まで高めた。近年強化するパプリカは、魚介とあえたマリネやサラダなど、幅広いメニューに使う。調達部は「栽培技術の向上や生産者の増加で、年間を通じて輸入品と併用できるようになった。価格差も縮まってきている」と、調達環境の変化を語る。仕入れは契約取引が主体。自社で扱う総菜用に適しており生産者も取り組みやすい規格を両者で協議し、設定する。24年には国産比率を5割まで高めた。 *2-2:https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=0263d5205af4460f8d4d0d301235f3c1 (長崎新聞 2024/11/23) 『長崎産アボカド』ブランド化へ 千々地区ビワ農家ら 振興会設立 新たな収入源としてアボカドを栽培する長崎市千々地区のビワ農家ら約10人が22日、「長崎地区国産アボカド振興会」を発足した。長崎市産のアボカドとしてブランド化を進め、販売戦略を確立させる。安定した収量の確保が見込まれる来冬の初出荷を目指す。市農林振興課によると、アボカドは虫による害が少なく農薬散布の手間が省けるほか、低いところに実がなるため、高齢の生産者も収穫がしやすいという。アボカドの栽培は、同地区のビワ農家で長崎アボカド普及協議会副会長の森常幸さん(78)が収益安定のため約6年前に始めた。周辺のビワ農家にも耐寒性が強いとされる品種「ベーコン」「フェルテ」の種を配り、現在約20人が栽培している。この日は森さんの果樹園に約10軒のビワ農家が集まった。来冬の初出荷に向け、栽培品種の選定や販売戦略などを協議した。森さんはビワ農家の高齢化や後継者不足を踏まえ「ビワだけでは厳しくなっている。ビワを守っていくためにもアボカドで収益を安定させ、夢のある農業にしたい」と呼びかけた。森さんが種から栽培を始めて約6年。この冬は一定の収量を確保できる見通しだ。収穫したアボカドは来年1月に鈴木史朗市長に贈呈しPRするほか、同17日に市役所食堂で提供される。 *3-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51355770U9A021C1L83000/ (日経新聞 2019年10月24日) 東京産カカオのチョコ、小笠原で栽培 平塚製菓 チョコレートなどのOEM(相手先ブランドによる生産)生産を手がける平塚製菓(埼玉県草加市)は24日、東京都小笠原村の母島で栽培したカカオを使ったチョコレートを発売した。2003年から栽培に取り組み、商品化した。国産カカオは沖縄で作られている例はあるものの、東京産の商品化は初めてとなる。「TOKYO CACAO」という商品名で2万個を限定販売する。30日まで東京・渋谷の商業施設「渋谷ヒカリエ」内で販売するほか、11月1日からは同社のオンラインストアで扱う。カカオ分70%の約6センチ×6センチの板状のチョコレートが2枚入って3000円(税別)で、かんきつ類のような酸味と香りが特徴だ。高温多湿の地域で育つカカオは、赤道に近いコートジボワールやガーナが主産地となっている。同社は亜熱帯に属する母島で質の良いカカオを作るため、土壌の改良などに取り組んできた。現在は年間で約1トンのカカオ豆を収穫できるといい、「今後は2トン収穫できるように木を大きくしたい」(平塚正幸社長)としている。 *3-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16120047.html (朝日新聞 2025年1月6日) ガーナのカカオ 違法な金採掘、急騰するチョコ 年末年始につい食べ過ぎてしまうスイーツといえば、チョコレートだろう。クリスマスケーキはもちろん、冬に食べるチョコアイスは格別だ。その原料となるカカオ豆の約8割が、西アフリカのガーナの森から日本に届いている。分けいつても分けいつてもカカオ山――。俳人の種田山頭火がガーナを訪れていたら、こう詠んでいたかもしれない。2024年12月、ガーナ東部州のカカオ農園には、そう思わせるような光景が広がっていた。「この山はカカオの木で覆われている」と話すのは、地元のカカオ生産組合のテイノル・フランシス会長(38)。幹にはこぶし大の実がいくつもぶらさがっていた。「でも、多くの山はまるで変わってしまった」。フランシスさんは、そう明かした。 * 異変はすぐに判明した。近くの山でトラクターが地響きをあげている。地面はでこぼこに固まった赤土で覆われ、ため池は濁った緑色だ。カカオ農家のアモア・ジョージさん(52)は「以前はカカオの森だったのに」と悔しそうに話す。親族らで営むカカオ農園は、サッカーコート約4面分の広さだった。しかし、4年前に違法な金の採掘業者に迫られ、約2・5面分を1万9千セディ(約19万円)で売却。すぐに採掘が始まった。違法採掘は、不況で職に就けない若者らの働き口になっていた。地面が数十メートル掘り下げられ、あちこちで地下水が流れ出した。金の精製で使う水銀や重金属がこの水に溶け出した。残ったカカオの農園の土壌が汚染され、生育に影響が出始めた。異常気象も重なった。カカオには週に2度ほどの雨が必要だが、2週間ずっと雨が降らないこともあった。弱った木からさらに病気が広がり、面積あたりの収穫量は4年前の6分の1まで落ち込んだ。今年に入って採掘が終わり、土地は返還された。だが、緑の森は赤土の山と化していた。いま、採掘場に土を埋め戻している。ジョージさんは「再びカカオを植えても、育つかわからない。収入がほとんどなく生きるすべがない」と嘆く。 * ガーナの自然保護団体「エコケア・ガーナ」創設者のオベド・オウスアダイ氏は「1万9千ヘクタールのカカオ農園が、違法採掘で破壊された」と指摘。採掘された金は、アラブ首長国連邦やインドで加工され、欧米や日本、中国などにも金製品として輸出されているとみられる、と説明した。世界的な金の価格高騰が違法採掘の「追い風」にもなっているという。対照的に、カカオの生産は落ち込んでいる。国際ココア機関(ICCO)によると、20年度に年間104万トンあった生産量は、23年度に48万トンと半減したとみられる。ニューヨークの市場価格では、23年の年始以降、価格が上昇傾向となり、24年になると急騰。わずか1年半で5倍近くまで跳ね上がり、「カカオショック」と呼ばれた。この影響は、日本のチョコレート菓子にも及んでいる。明治は24年、「きのこの山」や「たけのこの里」などの価格を2度にわたり値上げ。ロッテも、「コアラのマーチ」や「パイの実」などを2度値上げした。帝国データバンクによると、クリスマスケーキの平均価格は21年の3862円から、24年には4561円まで上昇。主要な原材料が軒並み値上がりする中でも、チョコレートの値上げ幅が最も大きいという。ガーナでの「カカオよりも金」の流れは止まらず、元に戻すのが困難な段階まできている。新たな懸念も浮上している。土壌汚染のカカオ豆への影響だ。カカオにはもともと、土壌由来などの重金属が少量含まれる。農場の汚染が進めば、さらに重金属の含有量が増える恐れがあると、専門家らはいう。オウスアダイ氏は「日本の消費者にとっても、ひとごとではない。(生産者に適正な対価が支払われる)フェアトレード商品を選ぶなど消費行動を変えることで、生産地によい影響を与えられるということも知ってほしい」と呼びかける。 ■金鉱山、数百万人が従事 「カカオ農園を壊す金鉱山で働く人は悪人か」と問われると、返答に困る。数百万人が従事する産業となっており、金の採掘なしに彼らの暮らしは成り立たない。白昼堂々と採掘していたのは「ふつうの若者」たちだ。採掘を取り締まれば数百万人の食いぶちがなくなり、治安悪化にもつながりかねない。生産地で何が起きているのか、自覚したいと思う。 ■農家には「ぜいたく品」 カカオの実は、果肉つきの豆を約1週間発酵させ、1週間乾燥させると、「チョコレート」色の豆が顔を出す。焙煎(ばいせん)し粉末にしてミルクや砂糖を加えれば、チョコレートができあがる。ガーナでも、バレンタイン商戦では多くのチョコが出回るというが、地方ではあまり消費されない。製品は原料の10倍以上の価格で、農家にとっては「ぜいたく品」だ。 <養殖漁業> *4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD062EG0W4A201C2000000/ (日経新聞 2025年1月5日) 真鯛を科学する 養殖やゲノム編集で持続可能な魚へ進化 花は桜木、魚は鯛(たい)――。古来祝いの席に欠かせないのが、色かたちが美しい真鯛だ。新たな年を迎え、さっそく舌鼓を打った人も多いことだろう。そんな和食文化を代表する縁起物が伝統を守りながらも、日々進化していることをご存じだろうか。技術を駆使し、世界へ羽ばたく「百魚の王」を追った。 ●養殖で目指す「大国」 リアス海岸が美しい愛媛県西予市三瓶(みかめ)湾。早朝、漁船に乗り込むと10分ほどで目的地へと到着した。ここは真鯛(まだい)の養殖場だ。10メートル四方の生け簀(す)には、ひとつにつき約5千尾の真鯛がいるという。深さ約10メートルまで沈めた網を少しずつ引き上げると、にわかに海面が魚影で赤く染まり、水しぶきが跳ね上がる。生きのいい鯛をたも網ですくい、船上のカゴに移していく。いずれも体長50センチ、重量1.8キロ程度。真鯛は寿命が15年以上と長く、10キロ以上に成長するのもあるが、最も味が良く人気があるのはこのサイズだという。カゴには6尾入るが、お互い傷つかないように1尾ずつたて板で仕切られていた。この日は70箱以上が岸で待ち構えているトラックに積まれ、午前9時すぎには市場に運ばれた。スズキ目タイ科マダイ属の真鯛だが、日本近海にはチダイ属、キダイ属、クロダイ属などが生息する。そのなかで見た目が赤く、姿が美しい真鯛はおめでたい魚の象徴だ。日本の漁獲量(海面)全体は最盛期だった1980年代から約3割の水準まで減少した。しかし、真鯛はここ10年で見ると天然ものはほぼ同水準、8割を占める養殖ものは約2割増えている。「真鯛はサステナブルな水産資源になり得ます。モデルはノルウェーです」。水揚げ作業を見せてくれた赤坂水産(愛媛県西予市)の赤坂竜太郎さんはこう言って笑った。ノルウェーは養殖サーモン生産量で日本のすべての海面養殖量を上回る「大国」。目指す先がはるか彼方(かなた)にあるのは分かっているが、真鯛こそが可能性を秘めた魚だとの確信がある。 ●餌づくりから改革 まず着手したのが餌だった。養殖真鯛は1キロ太るのに餌としてカタクチイワシ4キロが必要という。水産資源の保護が叫ばれるなか、これでは持続可能とはいえない。そこで赤坂さんは真鯛の雑食性に着目。餌に魚を使わず、大豆や白ゴマなどを混合した飼料を2020年に開発した。配合など試行錯誤しながら22年に魚をまったく含まない餌を食べた真鯛を出荷できるまでになった。養殖ではマグロやブリ、ヒラメなども人気だが、こうはいかない。いずれも肉食の傾向が強く、魚なしの餌では成長しづらいのだ。とはいえ、おいしくなければ消費者には受け入れられない。養殖鯛は天然鯛のようなコリコリ、もちもち感は乏しいが、熟成のうまみは遜色ない。「世界で食べられているノルウェーサーモンも柔らかいでしょう?」。赤坂さんは養殖場の近くに加工施設も完備し、全国どこでも販売先が望む熟成度で配送可能という。 ●人工種苗が支える 日本が「真鯛大国」になり得る理由はもうひとつある。マグロやブリ、カンパチなどの場合、稚魚は漁師から調達する「天然種苗」が大半だ。一方、真鯛はサーモンと同様に人間が卵から孵化(ふか)させた「人工種苗」がほぼすべてを占める。つまり自然の影響を受けにくいのだ。健康で美しく、成長が早いうえにおいしい成魚に育つ稚魚をいかに生み出すか――。養殖の成否は人工種苗の優劣で半ば決まると言っても過言ではない。しかし、養殖業者がそれを手掛けているわけではない。 「天然の稚魚を養殖すると1キロの大きさに成長するまで3年程度かかりますが、うちのは1年半です」。近畿大学水産養殖種苗センター(和歌山県白浜町)で事業副本部長を務める谷口直樹さんはこう言い切る。道のりは長かった。近大で生まれる稚魚は1960年代に兵庫県で漁獲された真鯛に遡る。それらから生まれた子どもたちのうち、成長が早く形や色が美しいオスとメスを親魚として選ぶことを世代ごとに繰り返した。現在はこの系統の親魚は14世代目だという。遺伝的なリスクを分散するため、別の海域を由来とする2つの系統の親魚も同じように選別を繰り返している。2025年1月に産卵させる予定の親魚を見せてもらった。水槽内で泳ぐ35尾はいわば精鋭中の精鋭だ。オスはすべて兵庫由来の系統でメスは別系統という。真鯛の産卵は白浜海域では通常3〜4月だが、養殖業者のニーズに合わせて、明るさや水温を調整することで産卵時期を調整することができるようになった。産卵すると40〜50時間後に孵化し、それから40〜50日で3センチほどのピンク色の稚魚に成長する。この段階で海の生け簀網に移す「沖だし」を迎え、養殖業者に引き渡すまで50〜60日程度を過ごす。歩留まりも向上し、出荷できるのはこのうち70%程度。その後の養殖業者の段階では9割以上が成魚に育つという。 ●ゲノム編集が「世界を救う」 海を必要としない真鯛も登場した。京都大発のスタートアップ企業、リージョナルフィッシュ(京都市)はゲノム編集した「22世紀鯛」を陸上養殖できる技術を開発した。筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させることで成長を早め、食べられる部分を増やすことに世界で初めて成功。21年に厚生労働省と農林水産省に食品としての届け出を完了した。人間は1万年以上をかけて自然界で起こる動植物の有益な突然変異を選び、繁殖を繰り返して品種改良してきた。家畜化したイノシシが豚になったのはその一例だ。社長の梅川忠典さんは「ゲノム編集は自然界で起きる突然変異をスピーディーに再現するもの」と意義を強調する。商業ベースに乗せるには量産化が不可欠だが、大手企業と組んで施設を建設する計画が進行中という。ゲノム編集した食物に抵抗感のある消費者がまだ多いのも確か。ただ22世紀鯛は商品化にあたり、「ゲノム編集技術を使用」とあえて強調した。「ゲノム編集は世界を救う技術。この魚を生み出したことを誇りに思っています。これからも消費者の理解を得るとともに、科学で社会に貢献するという信念に変わりありません」。梅川さんはこう言い切った。 ●万葉集にも鯛の料理法 日本での真鯛(まだい)の歴史は縄文時代に遡る。各地の貝塚でその骨が出土され、青森県の三内丸山遺跡では、つながったままの真鯛の背骨も見つかった。遺跡には煮たり、焼いたりした痕跡があり、どのように食べていたのかと想像が膨らむ。奈良時代に成立したとされる日本最古の和歌集、万葉集には既に「鯛」の表記と料理法が登場する。「醬酢(ひしほす)に 蒜(ひる)搗(つ)きかてて 鯛願ふ 我れにな見えそ 水葱(なぎ)の羹(あつもの)」。現代訳すれば、醬(ひしお)と酢にすりつぶした蒜(のびる)を混ぜて鯛を食べたいのに、お吸い物など私に見せないで――という内容だ。古代から鯛が人気の食べ物だったことがうかがえる。高貴な食材でもあった。平安時代中期の法典「延喜式」には、真鯛が各地から朝廷に献上されていたことが記載されている。ほとんどが干物や塩漬けだが、和泉(大阪)からは鮮魚も届けられていたようだ。 ●平安時代から伝わる「式包丁」 当時をしのばせる儀式が残っている。藤原道長の時代から伝わるという「式包丁」だ。宮中で節会など重要な行事で行われていたもので、大きな俎(まな)板にのせた真鯛や鯉(こい)など魚や雉(きじ)や鶴といった鳥を直接手で触れることなしに包丁刀と俎箸(まなはし)で切り分け、めでたい形を表現する。殺生した命を食材に移行するための儀式だ。滋賀県甲賀市のミホ・ミュージアムに烏帽子(えぼし)と狩衣(かりぎぬ)姿で登場したのは、京都の和食店、萬亀楼(まんかめろう)の小西将清さん。生間(いかま)流の式包丁を一子相伝で受け継ぐ、30代目家元にあたる。この日はイベントで式包丁を披露した。かつて朝廷で最も高貴な魚とされたのは鯉だった。真鯛が「百魚の王」ともてはやされるようになったのは江戸時代以降。「めでたい」と語呂を意識するようになったのもこのころだ。1785年には「鯛百珍料理秘密箱」という鯛を使った100に及ぶレシピを紹介する本も登場した。 ●締め方でおいしさ長持ち 鯛をいかにおいしく食べるか。そんな欲求は現代も変わらない。2024年10月、北海道函館市で開かれた世界料理学会で画期的な真鯛の締め方が報告され、話題となった。発表したのは兵庫県明石市で天然真鯛などの仲卸業を経営する鶴谷真宜(まさのり)さん。セリで落とされた真鯛の締め方は通常、①脳に傷を入れることで動きを止める「脳殺」、②血を抜くことで腐敗や臭みを抑える「放血」、③脊髄を破壊し死後硬直を遅らせる「神経破壊」――からなる。しかし、鶴谷さんは、脳殺せずに神経破壊だけして動けなくなった真鯛が水の中でエラ呼吸しているのを見つけた。これをもとに16年に研究を開始。神経破壊によるショックで排せつが促されるとともに、動くことができないので体内にあるおいしさのもととなる成分(アデノシン三リン酸=ATP)の消費が抑えられているとの仮説を立てた。「数万尾ほど試して、現在の締め方にたどり着きました。個体や顧客の好みによって締め方は少しずつ変えます」と鶴谷さん。18年に東京の高級日本料理店「龍吟」に認められたのをきっかけに、その鯛は全国にファンが広がっている。地元のすし屋「明石菊水」もそんな店のひとつ。代表の楠大司さんは「最大の特徴はおいしく食べられる状態が長持ちしたことです」という。以前は朝に届いた真鯛はその日のうちに提供していたが、いまは翌日でもおいしく食べられる。翌日になると少し熟成して柔らかくなる一方で、コクは増す。お客の好みによって使い分けることも、同時に食べ比べることもできるようになった。鶴谷さんは「どうしておいしさが長持ちするのかなど自分なりの考えはありますが、科学的に実証できていません。大学など研究機関の協力を得て解明したい」とおいしさへの追求に貪欲だ。 ●「百魚の王」、世界へ 漁師、仲買人、料理人らに共通するのは、おいしい真鯛を多くの人に食べてもらいたいという思いだ。国連食糧農業機関(FAO)によると、世界ではたんぱく質源としての魚介類の需要は拡大の一途をたどり、1人当たりの消費量は過去半世紀で2倍に膨らんだ。ところが、日本からの養殖真鯛の輸出は増加傾向とはいえ、23年で66億円程度。輸出先の大半は韓国だ。その他の国々で鯛を食べる習慣がないからだ。「とにかくおいしさを知ってもらうことが重要」と愛媛の赤坂さんは自社の養殖真鯛を輸出するだけでなく、米国に鯛をメインにした和食レストランを開く準備を始めた。明石の鶴谷さんも24年10月から天然真鯛を冷蔵でシンガポール、タイ、マレーシアの和食料理店に販売し始めた。海外への普及に欠かせないのは料理人だ。世界に和食ブームが定着して久しいが、鯛のさばき方や調理法を本格的に学んだ人はそう多くない。そんななか京都市は京料理を世界へ普及させることを目的に外国人に特例措置を導入した。老舗料亭、菊乃井本店で働くベトナム出身のファム・ドゥック・ユイさん(25)はそのひとり。蒸しものと煮ものが担当のユイさんは明石産の真鯛をさばき、あら炊きを調理していた。味つけは先輩が担当するが「味見もできますし、何でも教えてくれます」。総料理長の辻昌仁さんは「日本料理を世界に広げるのが菊乃井の考え。隠すものはなにもありません」。この日はミャンマーやハンガリーからなど、ほかの制度で滞在する外国人6人も調理場で働いていた。ユイさんは言う。「夢は30代で故郷に近いホーチミンに本格的な日本料理店を開くことです」。本場仕込みの鯛料理が世界中で食べられる日は案外近いのかもしれない。 <難民と外国人労働者> *5-1:https://digital.asahi.com/articles/ASSDT2JCPSDTUHMC00BM.html (朝日新聞 2024年12月26日) 日本めざす難民学生、外国人が必要な日本 つなぐNPO支える米国人 日本に来て6年になる栃木県内の大学4年生、マダネ(24)が13歳の時のことだ。故郷、シリアのホムスは内戦の激戦地帯。マダネの家があった地区は安全とされていたが、ある晩、爆撃が始まった。戦闘機が飛び交い、ミサイル音が耳をつんざく。隣の家が爆撃を受け、家族7人で身を寄せ合った。「死ぬのは仕方ない。でも、もし3歳下の弟と2人だけ残されたら、どうやって生きていこう」。家族は無事だったが、直後に全員でレバノンに出国。その後イエメン、サウジアラビアと移る。マダネは「日本に行きたい」と思い始める。日本のアニメやゲームが好きだった。「日本は安全で平和な国。明日生き延びられるかわからない生活はもう嫌だ」。ネットで「日本」「難民」「行きたい」と検索すると、日本の認定NPO法人「難民支援協会」が実施する、シリア人学生が対象の日本語教育プログラムを見つけた。2年間の日本語学校の学費と渡航費を出してくれるという。選考はトルコで行われていたため、単身トルコに移り、応募。合格した。千葉・松戸にある語学学校、日本国際工科専門学校に通い、生活費はパン工場のバイトで稼いだ。作業はきつかった。でも、日本語が上達すると製品管理の仕事もまかされ、やりがいも出てきた。奨学金で大学の電子情報工学科に進み、IT企業に就職も決まった。「日本はがんばれば認めてくれる国。困難を抱える人に、日本で人生が変えられると希望を与えたい」。教育プログラムは、日本国際工科専門学校が2015年、難民支援協会に「シリアの若者を学生として受け入れられないか」と相談して始まった。アフガニスタンやウクライナに広がり、150人以上受け入れた。21年からはNPOの「パスウェイズ・ジャパン(PJ)」が引き継いだ。学生のコミュニティーを作り、交流や相談の機会を多く設け支援する。 ●日本が変われば影響は大きい」 PJの代表理事、折居徳正(56)は事業の意義を「優秀で日本に来たいと願う学生たちがいる。一方で、日本も外国人の留学生や働き手が必要。その橋渡し」と語る。プログラムの大口寄付者の1人が、米国人のエド・シャピロ(59)だ。シャピロはボストンで27年間、金融業界で活躍。02年に社会に恩返しをしたいと家族で財団を設立した。米国にはこういう「ファミリー財団」が4万以上あるという。15年、米国政府がシリア難民の受け入れ拡大を表明。16年にボストンにも難民の家族がやってきた。シャピロは財団の運営に専念し、難民支援に力を入れるようになる。22年にウクライナ戦争が起こると、米ワシントン・ポスト紙に、日本の避難民受け入れについて記事が載った。日本の難民認定率が非常に低いこと、「ウクライナ避難民の受け入れが日本の難民政策の抜本的改善につながることを期待する」という難民支援協会の代表理事、石川えり(48)のコメントが紹介された。記事を読んで日本の難民政策に関心を持ったシャピロは石川に連絡をとり、PJの事業を知って寄付を決めた。なぜ米国人のシャピロが日本に来る難民の支援にお金を出すのか。「日本は経済大国。そこが変われば世界への影響は大きい。しかも、日本は少子化に悩んでおり、外国人の力を必要としている。社会を開く良い機会だと思う」。シャピロはとりあえず26年までの寄付を決めている。「いずれは、プログラムの卒業生が寄付をして回る仕組みになるといい」と思い描く。 *5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250107&ng=DGKKZO85884200X00C25A1EA2000 (日経新聞 2025.1.7) 〈逆転の世界〉オセアニアから見ると 気候難民、日米受け入れを 私の母国であるオーストラリアは太平洋の島しょ国に対する最大の支援国だ。2023年にはツバルと「ファレピリ連合条約」を結び、世界で初めて気候変動を理由とした移住ビザの発行を決めた。国内ではあまり話題になっていない。豪州の国民は高騰する生活費への対応など政府のインフレ対策に対する関心が最も高い。気候変動は最重要課題ではない。米航空宇宙局(NASA)による人工衛星の観測データを使った分析では、海面上昇の速度は約30年前と比べて2倍に高まった。ソロモン諸島ではすでにいくつかのサンゴ礁の島が海に沈んだ。被害を受ける島しょ国は、化石燃料を大量に消費する先進国に対して温暖化ガスの排出削減を求めてきた。先進国が十分に責任を果たしているかといえば、答えは「ノー」だ。豪州を含む先進国の議論にはスピード感がない。「気候難民」はすでに存在するし、今後も生まれる。彼らが移住を決断しなければいけない時に、先進国は選択肢を少しでも多く提供することが重要になる。受け入れ先が豪州だけでは不十分だ。パラオやマーシャル諸島とつながりが深い米国や日本も役割を果たせるだろう。太平洋の島しょ国では、インフラ整備などを積極支援する中国の存在感が高まっている。24年に取材で訪れたトンガでは街のあちらこちらの建物に「(建設は)中国の支援だ」と示す看板がかけられていた。海洋進出を狙う中国も念頭に、豪州は島しょ国への支援を続けるだろう。

| 農林漁業::2019.8~ | 12:56 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

|

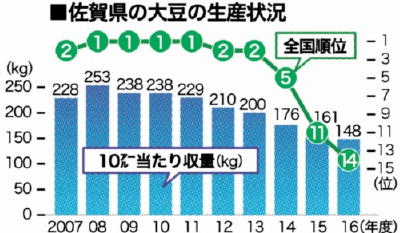

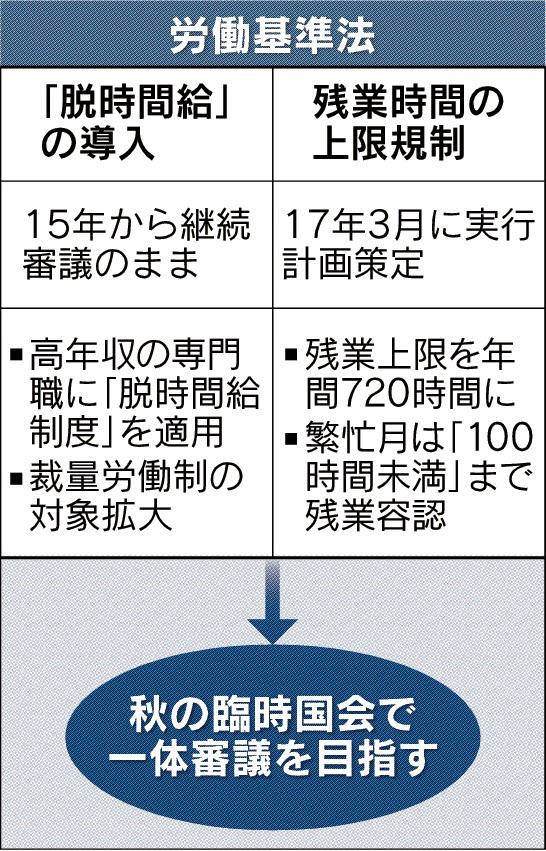

2019,12,16, Monday

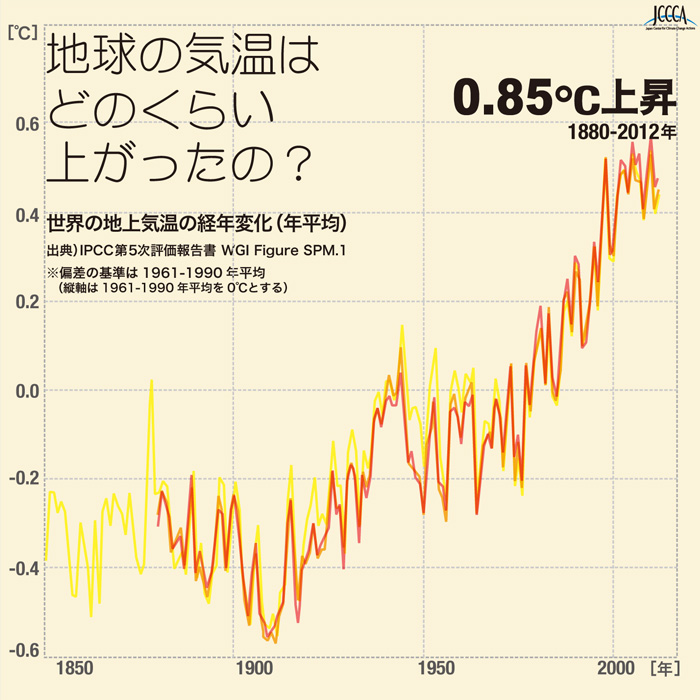

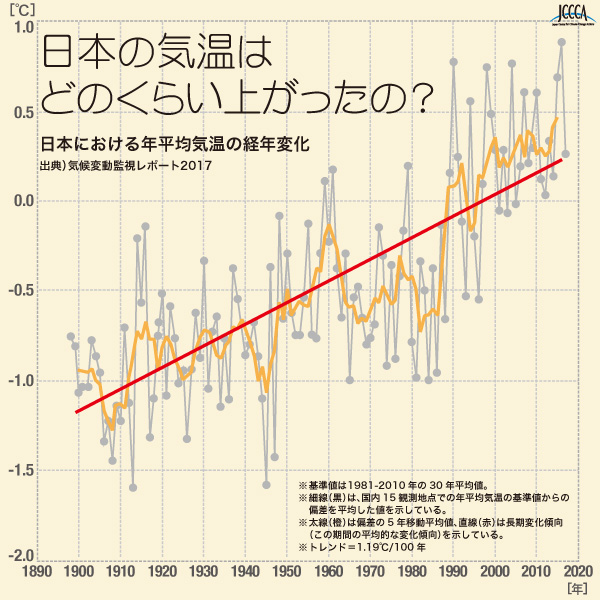

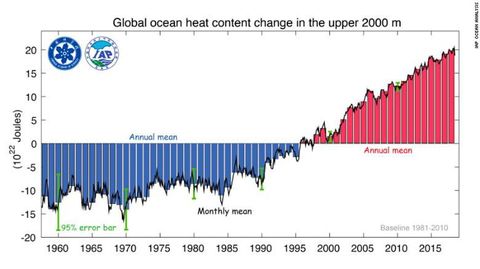

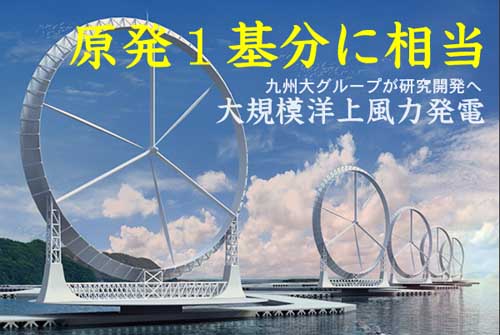

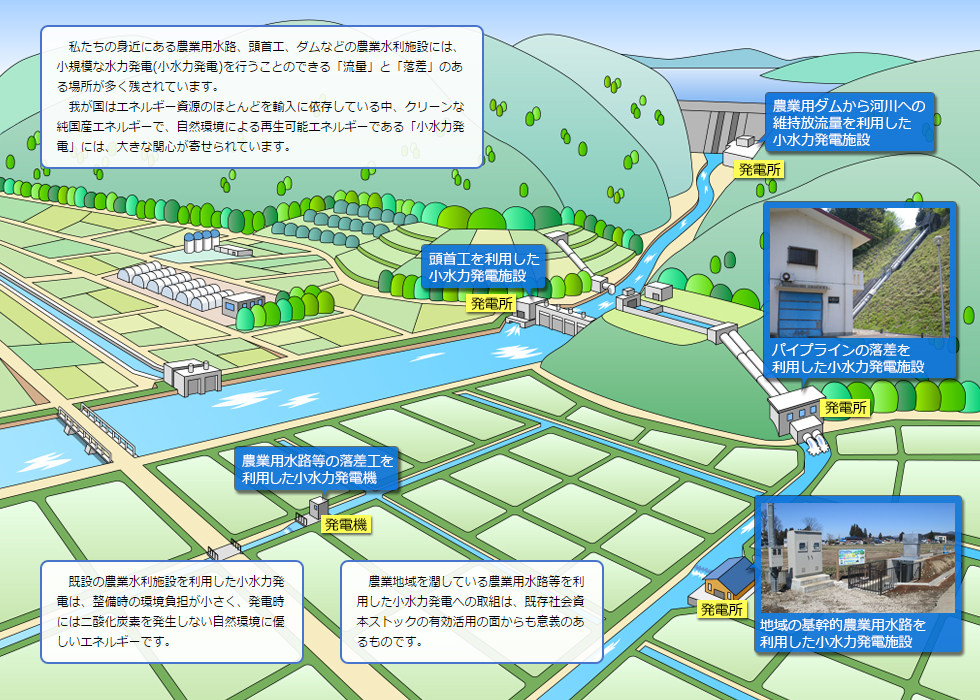

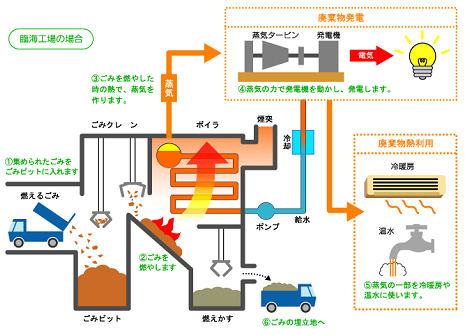

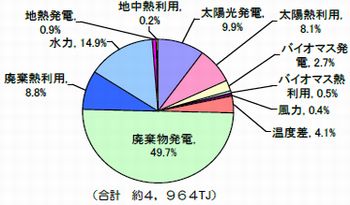

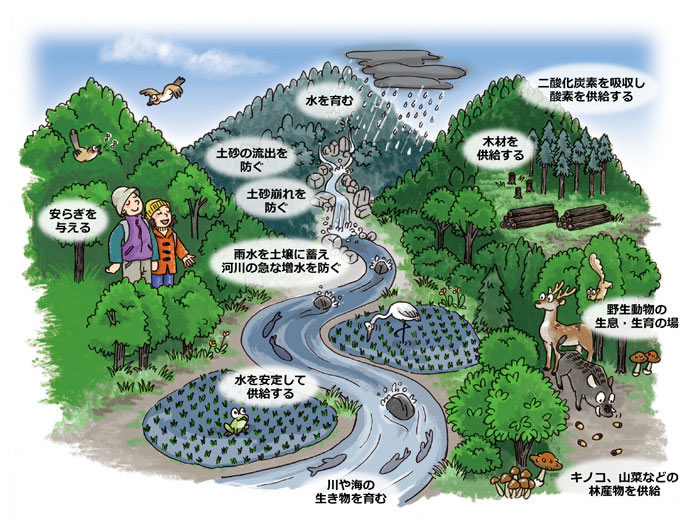

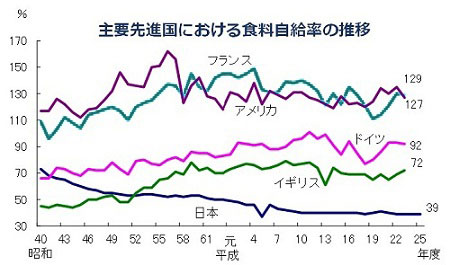

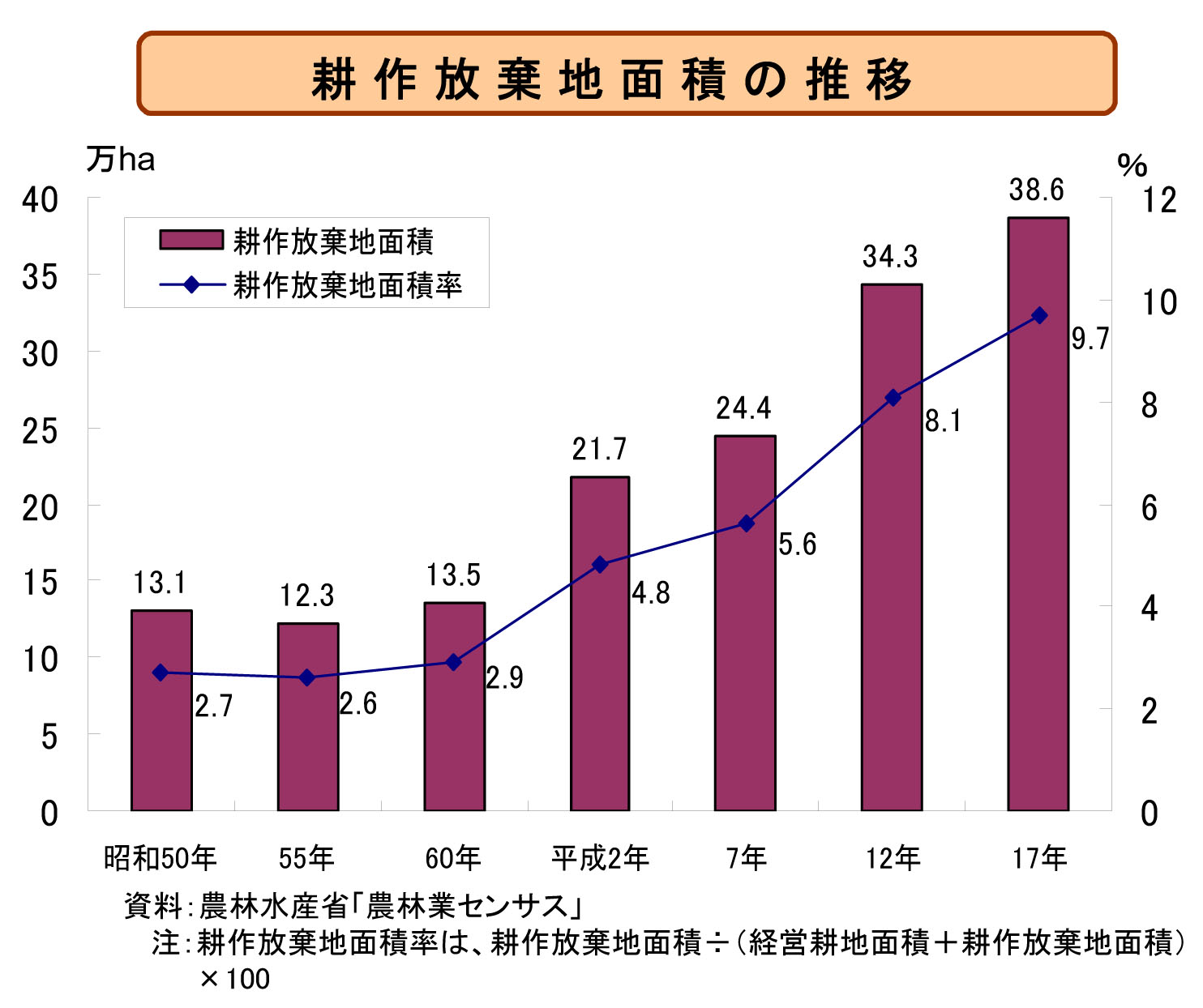

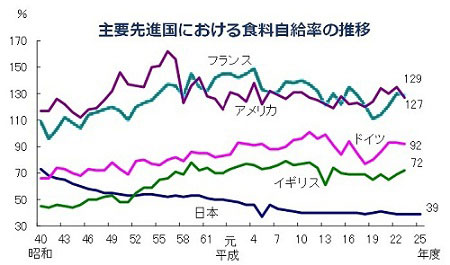

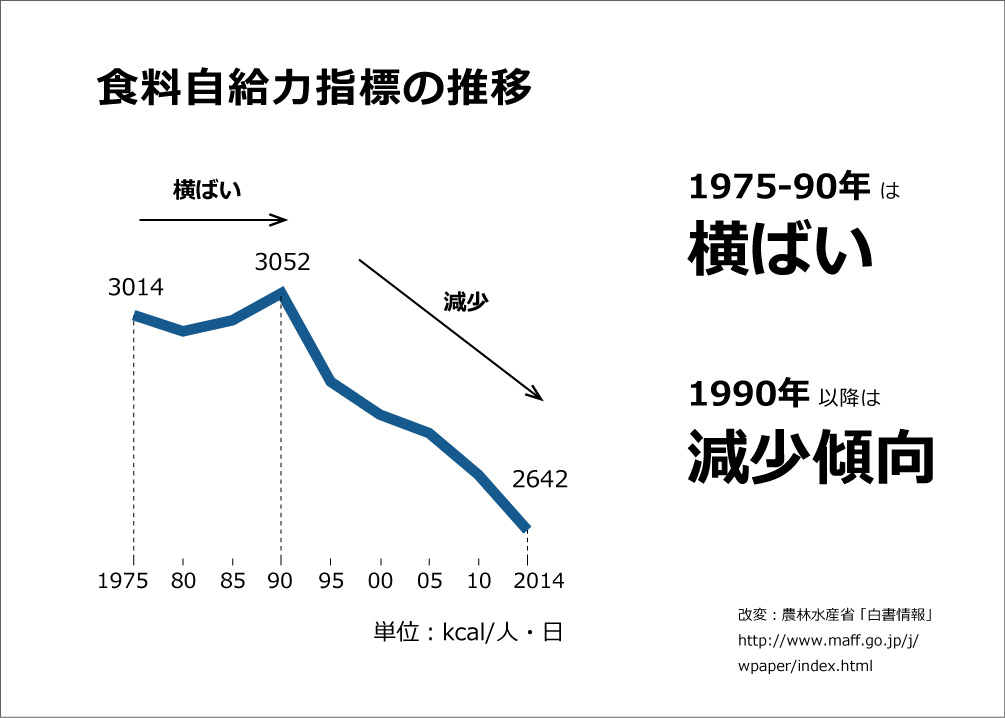

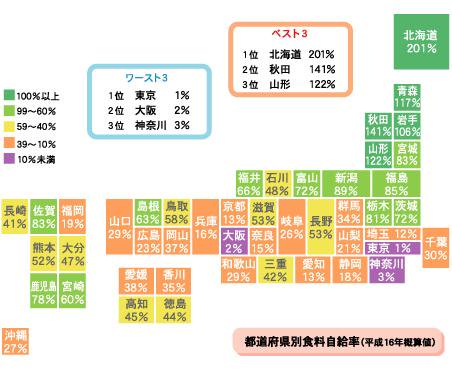

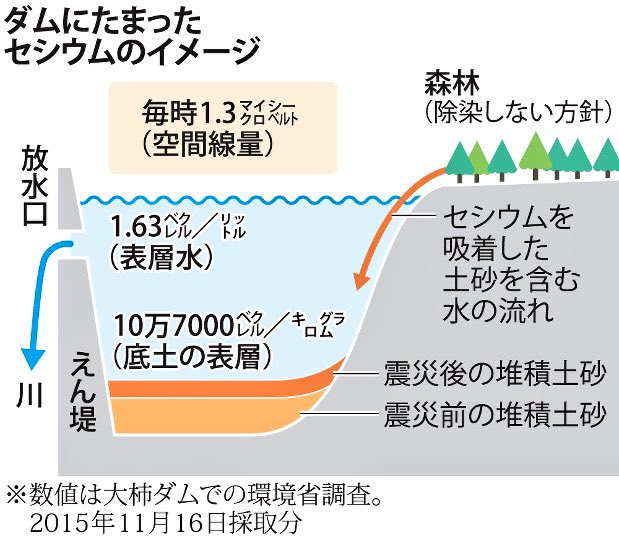

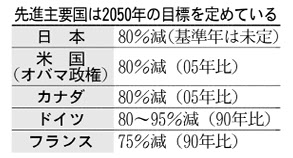

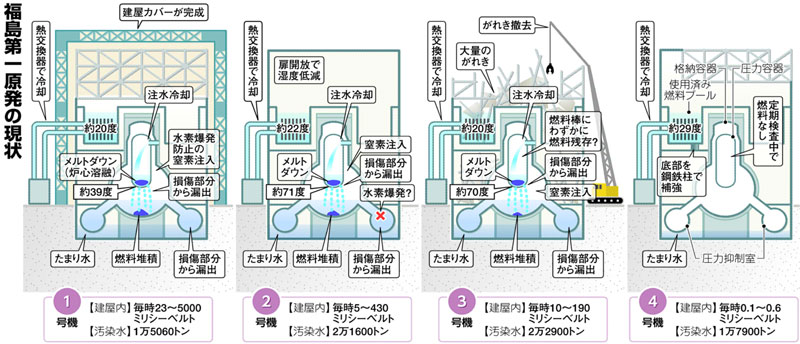

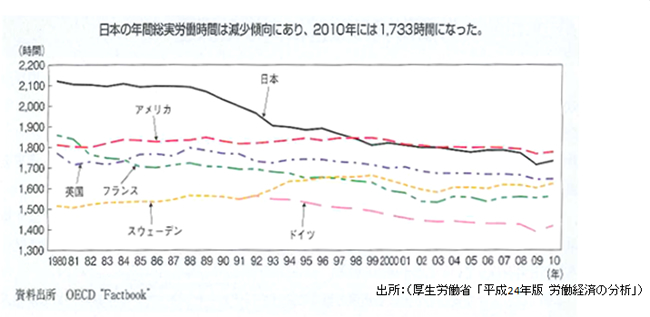

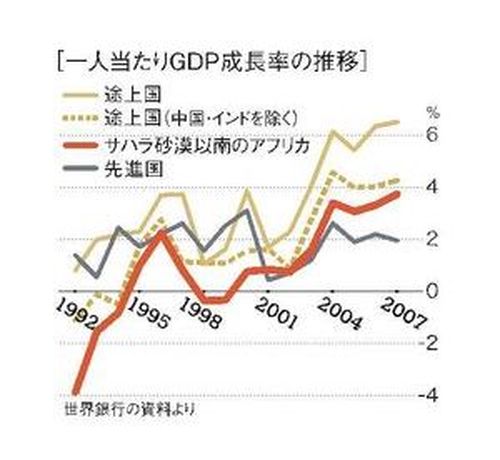

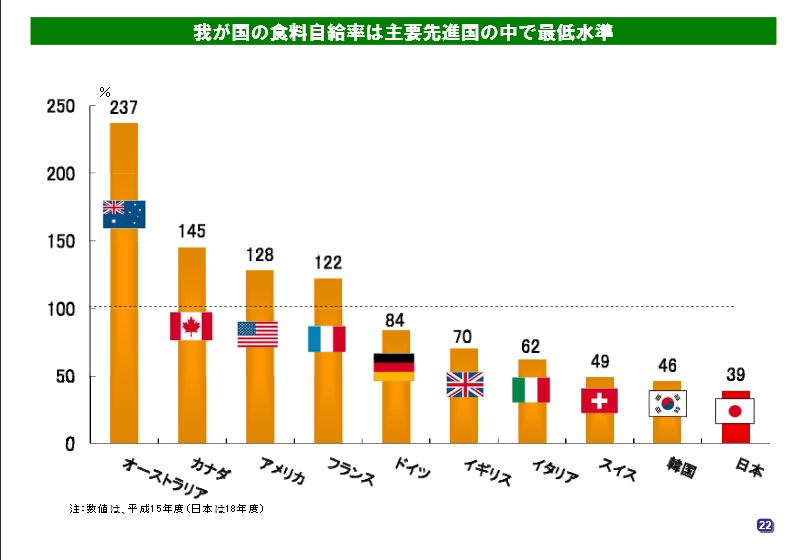

気温の上昇 海水温の上昇 (図の説明:左図のように、地球の気温は1880年~2012年に0.85°C上昇し、中央の図のように、日本の気温は1900年~2017年に1.19°C上昇している。また、右図のように、海水温も上昇しており、これらは農業・漁業に影響を与えている) (1)米国とのFTA交渉における日本の敗北 1)農業は、自動車と引き換えにはできない 経済官庁が農業を差し出して確保しようとしてきた自動車の利益は確保されず、*1-1のように、日米貿易協定における米国の自動車関連の関税撤廃の約束はあることにされているが実際はなく、これは「ある」ことにしないと米国貿易額の92%をカバーしたとしているのが50%台に落ち込んで国際法違反の協定となり、国会批准ができないからだそうだ。 この日米貿易協定は、自動車・部品の関税撤廃が実現しないと800億円程度、農産物は9500億円程度の生産減少が生じる可能性があり、日本のGDPはマイナスになるそうだ。トランプ氏は強力なネゴシエーターで農産物も自動車も「勝ち」、日本は農産物も自動車も「完敗」であり、その上、日本は米国から大量の武器購入や基地負担の増大を要請されて、一部は既に行っているわけである。 こうなった理由は、日本の政治・行政には長期計画やそれに伴う戦略がなく、成り行き任せで国民のために必死の交渉を行わないことや、メディアが外国との交渉中に首相や政治家を批判して貶め、首相をレイムダックのようにさせることが大きいと、私は考える。 2)食料自給率低下と隙だらけの安全保障 TPPや日米貿易協定締結のために、経済官庁が農業を差し出して自動車の利益を確保しようとしたことを受け、日本政府が甘い想定に基づいて農業に厳しい条件を突きつけたため、農業を放棄したり、農業を承継しない人が増えた。 その結果、*1-2のように、耕作放棄や農地転用による農地面積の減少が農水省の想定を大きく上回り、2015~19年(5年間)に、荒廃農地は7万7000ha、農地転用は7万5000ha、合計15万2000haの農地が減少し、再生された農地は3万2000haに留まる。 しかし、*1-3のように、農業の生産基盤や担い手が減れば、1億人の人口を擁する我が国の食料自給率はますます下がり、いくら防衛費を増強しても兵糧攻めだけで結果が出て戦争は終わり、エネルギー自給率も7.4%なので、日本を責めるのに武器はいらないのである。その上、ミサイルに核弾頭など積まなくても、原発を狙えば勝手に自爆する状態だ。 なお、農林水産業は地方の重要な産業であるため、これを大切にせず、たたいて担い手をいためつければ、「地方創生」にも大きなマイナスなのである。 (2)農業の解決例 1)環境税を使う スペインのマドリードで開かれたCOP25は、*2-1のように、徹夜で協議したが対立が解けず、積み残されていたパリ協定の実施ルール作りの合意を断念して次回会合に先送りしたそうだ。私は、化石燃料に世界ベースで環境税をかけて資金を集め、CO₂を吸収する藻場や緑の面積(CO₂吸収力)に応じて公正にそれを配分するのが、どの国からも文句が出ず、エネルギーの転換が進むと考える。 この時は、日本国内の農地・山林・藻場も、その面積(CO₂吸収力)に応じて資金を受け取ることができるので、受け取った資金をその手入れに活かすことができる。 2)温暖化を活かす 地球温暖化が現在のペースで進むと、海面が上昇して陸地が減ったり、野生動植物の生息適地がなくなったりするのだが、日本では、*2-2のように、現在も暖かい地域はさらに暖かくなり、緯度の高い北海道でも米作が容易になり、標高の高い所まで何らかの作物ができるようになるため、自治体毎の影響を環境省のHPで確認できるよう準備を進めているそうだ。 農業分野は、将来のその地域の気候が現在のどの地域と同じになるかをそのHPで判断でき、転換する品目・品種や転換スケジュールの検討で参考になるため、果樹などの栽培や転換に時間がかかるものは、苗木の準備計画に役立ててもらいたいそうだ。 3)生産性を向上させる 農林水産業の全自動化につながる技術開発が進んでいるが、*2-3は、全自動化の技術開発と併せて、農村での雇用創出から定住化につながるような研究をしてもらいたいとしている。 高望みしたり、不可能に挑戦したり、解決の難しい社会の課題に挑んだりすることを「ムーンショット(月を撃つ)」と言うそうだが、そのような人たちのおかげで、現在は、ロケットで月の軌道まで行って実際に月を撃つことができるようになったのである。従って、ムーンショットは実現可能であり、他の技術も同様に進歩しているのだ。 もちろん、全自動化しても、機器を作ったり、使いこなしたり、維持管理したりすることができる人材が必要になるので新しい仕事が生まれるが、若い人が農村に定住したいと思う社会制度にしなければ、国として成り立たなくなることは明らかである。 4)付加価値を上げる ①米粉の例 米粉市場は伸びており、その理由は、*2-4のように、圧倒的な品質力(微細粉にする高い製粉技術、加工技術)の進展でパン・菓子・麺など多彩な商品化が実現し、和菓子やせんべいの原料だった従来の米粉の世界を一新して米粉新時代を開いたからだそうで、消費増で工場の稼働率も向上し、一部メーカーは小麦粉並みの製粉コストを実現して、伸びる需要に生産が追い付いていないとのことである。 実需側の在庫も少なく、このままでは3万トンを超す需要を満たせず、地域によっては原料確保に苦心する企業も出そうで、海外市場も「グルテンフリー市場」が急成長しているとのことだ。私は米粉で作るなら、ラーメンよりフォーだと思うが、今のところ、フォーの即席麺はないため、先入観のない加工品開発や販促活動に期待したい。 ②ゲノム食品の例 消費者庁は、*2-5のように、ゲノム編集技術で品種改良した農水産物の大半について生産者や販売者らにゲノム編集食品であると表示することを義務付けないと発表したが、表示がなければゲノム編集食品かどうか分からないため、消費者が選択できずに悪貨が良貨を駆逐する状況になる。さらに、このような規制は厳しくして対応した方が、付加価値が上がるのである。 (3)その他の地方産業 ①林業 林野庁は、*3-1のように、森林空間を活用した「森林サービス産業」の創出に乗り出し、森林空間そのものを活用して、木材生産・供給だけでなく、健康需要などを見据えて森林体験や商品開発で新たなビジネスを生み出し、山村地域に新たな雇用と収入を生み出すそうだ。 しかし、最も効果があるのは、子育て世代の多くが地方に住み、森林・田畑・海などを見ながら育つ子どもを増やして、自然に対する美意識を育てることだと、私は考える。 ②観光業(クルーズ船の寄港) 2019年の沖縄へのクルーズ船の寄港予定回数は、*3-2のように、過去最多を更新する719回に達するそうだ。経済成長著しいアジアでのクルーズ市場拡大がこの背景にあり、今後も寄港増や船舶の大型化が見込まれるとのことである。 沖縄へのクルーズ船寄港予定回数が過去最多の719回に達する背景には、クルーズ市場が拡大するアジア市場に近接しているという地理的な優位性があり、クルーズ旅行は比較的安価な「カジュアルクルーズ」の増加に伴って市場が拡大しており、沖縄以外の国内でクルーズ船が多く寄港するのはいずれも九州の博多、長崎で、地理的な近さが強みなのは明らかだそうだ。 ③漁業 農水省が、*3-3のように、水産資源保護のために新たな取引規制を作り、魚介類の水揚げ場所や出荷日を示す公的な証明書を作って、国が指定した魚や一部の輸入品を国内で取引するときに添付を求め、違法操業で証明書のない魚介類は事実上、市場で売買できなくするそうだ。 ただ、私は、水産庁の漁業対策は資源管理に偏っており、漁業資源が減少した本当の理由を科学的に追及していない点で不足だと考える。 このような中、*3-4のように、海水温が50年間で表層水温1.23度上昇した結果、朝鮮半島では食卓の魚が変遷し、「イシモチ→スケソウダラ→サバ」と国民魚が変わり、温暖化や乱獲の影響でスケソウダラの「国籍」も変わって、近年はカタクチイワシとサバが豊漁となり、この2~3年の1位はサバだそうだ。 日本でも似たようなことが起こっているため、地球温暖化や海水温上昇の影響は漁業にも大きな影響を与えているわけである。 ・・参考資料・・ <日本の農業と食料自給率> *1-1:https://www.agrinews.co.jp/p49324.html (日本農業新聞 2019年11月26日) 「完敗」 協定の深刻さ 国際法違反 責任重く 東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏 このところ、「ある」ものを「ない」と言うのが話題になっているが、「ない」ものを「ある」と言うのもある。日米貿易協定における米国の自動車関連の関税撤廃の約束は、合意文書が示す通り「ない」が、その約束が「ある」ことになっている。それは、「ある」ことにしないと米国側の貿易額の92%をカバーしたとしているのが50%台に落ち込み、前代未聞の国際法違反協定となり、国会批准ができないからである。米国は大統領選対策として成果を急いだので、協定を大統領権限で発効できる(関税が5%以下の品目しか撤廃しない)「つまみ食い」協定と位置付けたから議会承認なしに発効できるが、国会で正式に承認する日本側は国際社会に対する顔向けとしても責任は重い。筆者も役所時代はもちろん、大学に出てから多くの自由貿易協定(FTA)の事前交渉(産官学共同研究会)に参加してきた中で、経済産業省や外務省、財務省が世界貿易機関(WTO)ルールとの整合性を世界的にも最も重視してきたと言っても過言ではない。しかも、経済官庁が農業を差し出して確保しようとしてきた「生命線」たる自動車の利益が確保されなかったのだから、心中は察して余りある。試算例でも明白だ。政府が使用したのと同じモデル(GTAPと呼ばれる)で、自動車関税の撤廃の有無を分けて日米協定の影響の直接効果を改めて試算し直した。「直接効果」とは、政府が用いた「生産性向上効果」(価格下落と同率以上に生産性が向上)、「資本蓄積効果」(国内総生産=GDP=増加と同率で貯蓄・投資が増加)などの、いわゆる「ドーピング剤」を注入する前の効果のことである。表が示す通り、自動車と部品の関税撤廃は日本の生産額を3400億円程度増加させる可能性があるが、関税撤廃が実現しないと800億円程度の生産減少に陥る可能性がある。一方、農産物は9500億円程度の生産減少が生じる可能性も示唆される。全体のGDPで見ても、自動車を含めても0・07%(政府試算の10分の1程度)、自動車が除外された現状ではほぼゼロという状況である。GTAPモデルにおける「労働者は完全流動的に瞬時に職業を変えられる」といった非現実的な仮定を修正すれば、日本のGDPはマイナスになる。日本にとっては農産物も自動車も「負け」、トランプ氏は農産物も自動車も「勝ち」という、日本の完敗の実態が数字からも読み取れる。国際法違反を犯してまで完敗の協定を批准する事態の深刻さを再認識したい。 *1-2:https://www.agrinews.co.jp/p49488.html (日本農業新聞 2019年12月14日) 農地減少 政府想定上回る 荒廃、転用2倍ペース 対策見直し必須 耕作放棄や農地の転用による農地面積の減少が農水省の想定を上回って進んでいる。2015~19年の5年間に発生した荒廃農地は7万7000ヘクタール、農地転用は7万5000ヘクタールに上った。それぞれ同省が想定した2・5倍、1・5倍のペースで増えた。農地の再生が一定程度進んだものの、新たな荒廃農地の発生や転用に追い付かない状況だ。農地は1961年をピークに一貫して減少し、2019年は439万7000ヘクタールまで落ち込んだ。政府が15年に策定した食料・農業・農村基本計画に掲げる25年の確保目標440万ヘクタールを既に下回った。19年までの5年間の減少面積は12万1000ヘクタールに及ぶ。同省が変動要因を分析したところ、5年間で新たに発生した荒廃農地と農地以外に転用された面積は、合計で15万2000ヘクタールに上る。一方、再生された農地面積は3万2000ヘクタールにとどまり、減少要因が増加要因を大きく上回った。基本計画では、荒廃農地と農地転用を合計で8万1000ヘクタールにとどめつつ、2万7000ヘクタールの農地を再生することで、農地の減少を5万4000ヘクタールに抑える想定だった。同省は、中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度を使って農地保全に取り組んだ地域は耕作放棄が抑制され、農地の再生も想定以上に進み、政策が効果を発揮したとみる。一方、「高齢化の進展や担い手不足などで新たな荒廃農地の発生が大きく見通しを上回った」(農村振興局)と認める。現行の対策だけでは、農地減少が十分に食い止められていないことが明らかになった格好。将来にわたり農地を確保するため、より踏み込んだ対応が求められそうだ。 *1-3:https://www.agrinews.co.jp/p48934.html (日本農業新聞 2019年10月8日) 国会論戦に望む 弱る生産基盤「解」導け 安倍晋三首相の所信表明演説に対する各党の代表質問を皮切りに国会論戦が始まった。現憲法下200回目の国会で、令和初の本格的な論戦となる。構造改革路線に偏った農政では農業・農村の未来を切り開けない。生産現場の声に耳を傾け、農家に寄り添う農政に軌道修正する節目の国会とすべきだ。謙虚な政権運営も求められる。首相は所信表明でこれまであまり使わなかった言葉を盛り込んだ。その一つが農業の「生産基盤の強化」だ。日米貿易協定について触れた部分で「それでもなお残る農家の皆さんの不安にもしっかり向き合い、引き続き、生産基盤の強化など十分な対策を講じる」と語った。ところが生産基盤の強化をどう進めるのか、何も語らなかった。一方で「地方創生」の項目で農産物輸出には字数を費やし、「それぞれの地方が誇る農林水産物の輸出をさらに加速」することや「農産品輸出拡大法の制定」を強調した。国内で需要が減る米を海外に輸出できれば、水田を守る手法の一つとはなる。だが、輸出拡大に向けた競争力強化だけでは従来の構造改革路線と何ら変わらない。農家の高齢化や担い手不足は深刻で、中山間地域を中心に集落消滅が起き始めている。規模拡大や競争力強化は必要だが、大規模農家だけでは農村や集落を守れない。中小規模の家族経営を含めて多様な担い手が共存できる農業・農村をどう実現するのか。国会で議論を深め、具体策を示すべきだ。安倍政権が中央集権的な官邸主導の政策決定を進める中で、地方自治体の農業部門は人員、財源とも縮小が進んだ。生産現場と密着した農政は、地方自治体やJAグループなどの農業団体の協力や連携なくして軌道に乗せられない。生産基盤の立て直しに向けは、こうした連携の強化も不可欠だ。首相は所信表明の「一億総活躍社会」の項目で、「多様性」の言葉も使った。農業や農村こそ多様性が重要となる。若い新規就農者から田舎暮らしで移住する定年退職者まで、さまざまな人を呼び込まない限り、生産基盤の強化は絵に描いた餅に終わりかねない。国会は、国民への説明責任を果たす重要な場である。首相は日米貿易協定について「ウィンウィン」と語ったが、それでは納得を得られない。情報開示の在り方も異様だった。日本政府は最終合意するまで公式な情報提供をしなかった。秘密交渉とされた環太平洋連携協定(TPP)でも節目で情報を一定に開示した。「安倍1強」で通商交渉の情報さえ開示されないのであれば、国会は空洞化する。新たな食料・農業・農村基本計画策定や正念場を迎えた米政策2年目、豚コレラ対策など農政を巡る課題は山積みだ。国会で熟議を尽くし、農家に寄り添う施策で国民の財産である農業の生産基盤を後世に引き継ぐのが農政の眼目だろう。 <農業の解決例> *2-1:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019121501001866.html (東京新聞 2019.12.15) COP25、合意断念し先送り パリ協定ルール、対立解けず閉幕 スペイン・マドリードで開かれた国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議(COP25)は15日、一部積み残されていたパリ協定の実施ルール作りの合意を断念し、来年の次回会合に先送りする決議を採択し、閉幕した。会期を2日延長して徹夜で協議したが対立が解けなかった。来年に本格始動するパリ協定では、深刻な地球温暖化を踏まえて史上初めて、全ての参加国が自主的な目標を掲げて温室効果ガス排出削減を進める。ルールの大枠は過去の交渉で決まっており、完成しなくても協定は始動するが、出だしから課題を抱えることになった。来年の会議は11月に英国で開かれる。 *2-2:https://www.agrinews.co.jp/p49450.html (日本農業新聞 2019年12月10日) 温暖化で植物適地移動 VoCCで分析 果樹転換参考に 長野県など研究 地球温暖化が現在のペースで進むと、国内の高山帯に生息する野生動植物は、21世紀末に生息適地がなくなる可能性がある──。長野県環境保全研究所などでつくる研究グループが発表した。全国1キロ四方ごとに温暖化の影響を推計したのは初めて。影響は市町村ごとに閲覧できるようにし、農業分野では作物転換の検討に使ってもらう。推計には、気候変動速度(VoCC)という指標を用いた。現在のペースで温暖化が進むと、VoCCの全国平均は1年当たり249メートルとなる。樹木の移動は、最大で同40メートルといわれており、気候変動に追い付けない。これは、身近な自然が将来、緯度の高い所や標高の高い所でしか見られなくなるということを示唆する。都道府県ごとに影響を見ると、沖縄が同2174・3メートルで、最も速度が速かった。次いで千葉、長崎となった。自治体ごとの影響は、環境省のホームページ内で確認できるよう準備を進めている。農業分野では、将来の地域の気候がどの地域と同じになるのか判断でき、転換する品目・品種や転換のスケジュールの検討で参考になる。同研究所の高野宏平研究員は「果樹などの永年作物は栽培や転換に時間がかかる。苗木の準備計画に役立ててもらいたい」と話す。 <ことば> VoCC ある地点で気候が変化した場合、将来同じ気温になる場所の最短距離を、変化した時間で割った速度のこと。例えば、年平均気温15度の場所が100年間で100キロ北上したら、VoCCは1年当たり1キロとなる。 *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p49317.html (日本農業新聞 2019年11月25日) 農業の完全自動化 農村への定住策視野に 農林水産業の全自動化につながる技術開発が進んでいる。過疎・高齢化で人手不足に悩む農村にとってありがたいが、農村への定住促進や雇用機会の創出など農村人口を増やす策を忘れてもらっては困る。全自動化の技術開発と併せ、農村での雇用創出から定住化につながるような研究が必要だ。 内閣府は昨年度から、解決が難しい社会の課題に挑むような研究開発を促すため「ムーンショット型研究開発」という制度を創設した。従来技術の延長にはない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究を進めるという。研究領域として少子高齢化対策や地球環境問題などを示し、目標例として「2040年までに農林水産業の完全自動化を実現」することを挙げる。ムーンショットとは「月を撃つ」ということ。米国のジャズシンガー、ノラ・ジョーンズさんの歌に、月を撃つという意味の歌詞がある。高望みをする、不可能に挑戦する、というような意味合いで使われた。内閣府では既存技術の組み合わせではない独創的なアイデアを取り入れた技術開発を進めるために、この表現を使ったようだ。「農林水産業の完全自動化」は「35年までに高齢者のQoL(生活の質)を劇的改善」「40年までに建設工事の完全無人化を実現」などとともに、野心的な目標例として掲げた。農業の現場では、ロボットトラクターのような自動化技術、圃場(ほじょう)の作業状況や作物の生育状態を遠隔地から確認できる情報通信技術(ICT)など、最先端の技術が瞬く間に広がっている。内閣府が目指す農業の完全自動化は、月を撃つような荒唐無稽な夢物語では既になくなりつつある。過疎化、高齢化で労働年齢人口が急速に減っている農業にあって自動化技術は魅力的だ。だが、果たしてそれだけでいいのか、あえて疑問を挟みたい。農村が美しいのは、棚田にしろ牧草地にしろ、人が手を入れいているからだ。ロボットが農業をすれば、農地の見た目の美しさは維持されるかもしれないが、生活の匂いは伝わらない。全自動化が求められているのは働き手がいなくなったからだ。しかし、この研究は対症療法でその場しのぎのように見える。完全自動化しても人手は要る。機器を使いこなす人材の教育や故障時の修理要員など、全自動化の普及に伴う新しい仕事が生まれるはずだ。人手不足の根本原因への対処が必要だ。月を撃つような斬新な発想で研究開発に取り組むなら、工学的な機械開発だけではなく、労働や人口などの社会科学と組み合わせ、農村への定住化対策も視野に入れた広い分野の研究として進めてはどうか。若い人が居つく農村像を描いてほしい。ノラ・ジョーンズさんの歌では「あなたは月を撃とうとして、完全に失敗した」と続く。国民の期待を見定め、的を外さない研究を求めたい。 *2-4:https://www.agrinews.co.jp/p49361.html (日本農業新聞 2019年11月30日) 伸びる米粉市場 実需と結び付き強化を 米粉の消費が伸びている。品質の向上で品ぞろえが増えたことが大きい。国の後押しで輸出機運も高まる。課題は生産の安定、実需との結び付き、製粉コストの低減、魅力的な商品開発だ。有望な米粉市場を安定軌道に乗せるため、官民一体で取り組みを加速させよう。米粉新時代を開いたのは、圧倒的な品質力だ。微細粉にする高い製粉技術、加工技術の進展で、パンや菓子、麺など多彩な商品化が実現。和菓子やせんべいの原料だった従来の米粉の世界を一新した。2018年からは、日本米粉協会が、健康食材の特性を生かす「ノングルテン米粉認証制度」、消費者が選びやすいよう菓子・パン・麺用の表示をする「米粉の用途別基準」の運用を始め、普及に一役買った。アレルギー対応食材として認知度も高まり、需要量は近年、堅調に推移。農水省などによると17年度2万5000トン、18年度3万1000トン、19年度は3万6000トンを見込む。消費増で工場の稼働率が向上し、一部メーカーは小麦粉並みの製粉コストを実現している。問題は、伸びる需要に生産が追い付いていないことだ。米粉用米は、水田活用の直接支払交付金による転作支援もあり、一定に定着した。過去2年は2万8000トンで推移。19年度も同水準になる見込みだ。主食用価格が堅調で、米粉用米の生産が足踏みしている状況だ。実需側の在庫も少なく、このままでは3万トンを超す需要を満たせず、地域によっては原料確保に苦心する企業も出そうだ。有望な米粉市場に生産現場が対応できないのはもったいない。専用品種や多収品種の導入で、主食用に近い収益性を上げている産地もある。米粉用米生産の政策目標は25年度までに10万トンにすること。伸びしろはある。官民挙げ、水田フル活用による転作誘導、生産と実需の結び付きを強めるべきだ。もう一つの活路は海外市場だ。欧米では、麦に含まれるグルテン由来の疾病が社会問題となっており、「グルテンフリー市場」が急成長している。日本の米粉・関連食品の輸出は過去2年間は、約50トン、約200トン。今年は約700トンを見込む。着実に増加しているが、まだ緒に就いたばかりだ。日本の強みは、グルテン含有量「1ppm以下」という世界最高水準の「ノングルテン表示」で日本産米粉をアピールできること。だがこの表示は民間認証で、これを早急に日本農林規格(JAS)に格上げして、農水省による「お墨付き」として海外市場での有利販売につなげてほしい。併せて、混載による流通コストの低減、米粉ラーメンなど付加価値の高い加工品の開発、現地での地道な販促活動を継続すべきだ。米粉の市場性、可能性を追求することは、日本の水田を生かし、世界の健康に貢献することにつながる。 *2-5:https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019091901002102.html (東京新聞 2019年9月19日) ゲノム食品、表示義務なし ルール決定、年内にも流通 消費者庁は19日、ゲノム編集技術で品種改良した農水産物の大半について、生産者や販売者らにゲノム編集食品であると表示することを義務付けないと発表した。ゲノム編集食品は特定の遺伝子を切断してつくられるが、外部から遺伝子を挿入する場合と挿入しない場合があり、現在開発が進む食品の大半は挿入しないタイプという。厚生労働省は同日、同タイプの販売について安全性審査を経ずに届け出制にすると通知。今回の消費者庁の発表で流通ルールの大枠が決まった。早ければ年内にも市場に出回る見通しだが、表示がなければゲノム編集食品かどうか分からず、消費者から不満が出るのは必至だ。 <他の地方産業> *3-1:https://www.agrinews.co.jp/p49495.html (日本農業新聞 2019年12月15日) 「森林サービス」創出 健康需要で産業化へ 林野庁 林野庁は、森林空間を活用した「森林サービス産業」の創出に乗り出した。森林空間そのものを活用し、これまでの木材生産・供給だけでなく、健康需要などを見据えて森林体験や商品開発で新たなビジネスを生み出し、山村地域に新たな雇用と収入を生み出すのが狙い。どれだけ多くの民間団体・企業の参入を促し、定着させることができるかが鍵となりそうだ。同庁は、健康志向の高まりに加えて、企業が従業員の健康管理を考える「健康経営」の考え方が広まっていることや、インバウンド(訪日外国人)需要が伸びていることに着目。「健康」「観光」「教育」の観点で森林を活用して、新たな需要を取り込むのが「森林サービス産業」の狙いだ。子育て層を対象にした森林体験、企業の研修・保養利用などを想定する。具体策を検討するため、同庁は有識者らでつくる森林サービス産業検討委員会(委員長=宮林茂幸東京農業大学教授)を設置。①エビデンス(効果)②情報共有③香イノベーション──の専門部会で議論に着手。19年度中に報告書を取りまとめ、20年度以降、モデル育成を本格化させる。香イノベーション部会では、スギやヒノキなどを精油の原料として有望視。新たな市場形成を見据え、精油の効用やアロマテラピーでの使用状況などを調査する。エビデンス部会は、森林浴などが健康に与える効果のデータを集積し、事業化を後押しする。今年度は研究成果などの情報を集める。情報共有部会では、森林サービス産業に関心を持つ企業や団体、自治体などを引き合わせるプラットフォームの創設を構想。同庁は「Forest Styleネットワーク」を発足した。12月3日時点で63の企業や団体、地方公共団体などが加入。今後、新たな事業が生まれるきっかけを生み出す交流の場としたい考えだ。同庁は「民間や自治体と協力し、モデル地域の育成を進めていく」(森林利用課)としている。 *3-2:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-851348.html (琉球新報 2019年12月1日) 沖縄へのクルーズ船の寄港、過去最多の719回予定 2019年 アジアのクルーズ市場拡大が背景 2019年の沖縄へのクルーズ船の寄港予定回数が19日現在で、過去最多を更新する719回に達することが主要5港の港湾管理者への取材で分かった。18年は529回の見込みで、来年は1年で190回の大幅増となる。那覇港が67回増、平良港が63回増、石垣港が51回増でけん引している。719回寄港すれば130万人が訪れると試算でき、入域観光客数増加に寄与しそうだ。18年は12月31日までにクルーズ船の寄港数が2回以上あるのは5港で那覇243回、中城28回、本部2回、平良144回、石垣107回。その他が計5回で過去最多の合計529回となる見込み。19年の寄港予定は那覇310回(18年比67回増)、中城43回(同15回増)、本部1回(同1回減)、平良207回(同63回増)、石垣158回(同51回増)となっている。本部を除く4港で軒並み増える予定で、記録を塗り替えることになる。県がまとめたクルーズ船の寄港回数と海路入域観光客数をみると、17年は515回の寄港で94万1900人が訪れている。1回当たり1828人が訪れた計算となる。この数値と19年のクルーズ船寄港回数を単純に掛けた場合、19年の海路入域観光客数は131万5千人になると試算される。沖縄へのクルーズ船寄港数の増加は経済成長著しいアジアでのクルーズ市場拡大が背景にあり、今後も寄港増や船舶の大型化が見込まれる。県内の主要5港では岸壁の新設、整備、改良などが実施、計画されており、受け入れ態勢整備が進んでいる。そのためクルーズ船の寄港回数は今後さらに増加すると予想される。一方、クルーズ船は台風や寄港地変更などによってキャンセルされることもあり、実際の寄港数は予定数から減少することもある。 <解説>巨大市場近接で優位/交通渋滞解消など課題 2019年の沖縄へのクルーズ船寄港予定回数が過去最多の719回に達する背景には、クルーズ市場が拡大するアジア市場に近接しているという地理的な優位性がある。クルーズ旅行は比較的安価な「カジュアルクルーズ」の増加に伴い市場が拡大しており、1週間前後の短期間の旅行商品も増えている。特に中国は市場が伸びており、30年には1千万人市場になると見込まれている。巨大市場の上海、厦門、香港などから近い沖縄への寄港が多くなっているという。実際、沖縄以外の国内でクルーズ船が多く寄港するのはいずれも九州の博多、長崎。地理的な近さが強みなのは明らかだ。県内への寄港数を見ても09年は95回だったが、この10年で7倍に急増する見込みだ。そこで国も受け入れ態勢を強化しようと、民間資金を活用した「官民連携による国際クルーズ拠点」を指定している。現在、県内では本部港と平良港が指定されており岸壁が整備されている。那覇港も同制度への応募を準備。石垣港は国の方針で岸壁を延長している。市場取り込みの準備は着々と進む。一方、大型のクルーズ船寄港は一気に数千人が港から押し寄せることになる。那覇港では3隻が同時に寄港することもある。近隣の商業施設の混雑や交通渋滞などが引き起こされ、オーバーツーリズムだと指摘する声もある。観光客、地元住民の不満も低減し、持続可能な旅行形態として定着できるか。市場拡大に向けた受け入れ態勢整備が急務となっている。 *3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191126&ng=DGKKZO52596760V21C19A1MM8000 (日経新聞 2019年11月26日) 水産資源保護へ新規制 農水省、取引に産地証明、各国と協調、乱獲抑制 水産資源の枯渇を防ぐための新たな取引規制ができる見通しになった。魚介類の水揚げ場所や出荷日を示す公的な証明書を作り、国が指定した魚や一部の輸入品を国内で取引するときに添付を求める。違法操業で証明書のない魚介類は事実上、市場で売買できなくなる。米欧が先行する流通の規制を日本も取り入れ、国際的な水産物の資源管理(総合2面きょうのことば)の実効性を高める。魚介類は新興国を中心に消費が拡大し、乱獲による資源の枯渇が懸念されている。農林水産省によると2015年時点で世界の水産資源のうち約3分の1は、このままでは減少が止められない水準まで数が減った。とれる魚が減り、日本の漁業・養殖業の生産量は18年に439万トンと、ピークだった1984年の3分の1になっている。資源の管理に向け、海を回遊するマグロやサンマなどは各国で漁獲枠の設定が進む。沿岸漁業は地域ごとに禁漁期間がある。ただ、管理をすりぬける違法操業は後を絶たない。日本でも2017年の密漁の検挙数は20年前より3割増えた。違法操業を防がなければ、資源管理の実効性は保てない。このため農水省は漁獲段階だけでなく、流通でも乱獲の防止につながる対策をとる方針だ。具体的には魚介類に採取者や水揚げ港、出荷日を記した証明書をつける。漁業協同組合の組合員や国・地方から許可を受けた事業者による適法な漁による水揚げだけが証明書を得られる。証明書がない魚介類は市場で扱えないようにする。不正を防ぐため、証明書は国の登録を受けた漁協などが出す。ICタグなどデジタル化した形式も認める。証明書を義務化する対象は、密漁のリスクが高いナマコやアワビから始める見通しだ。輸入する水産物でも、一部では相手国の証明書を添付することを義務づける方針だ。対象は今後決めるが、輸入額が大きく密漁のリスクが高いイカやサンマなどが候補となる。日本は水産物では世界3位の輸入国。密漁でとった魚介類は受け入れず、海域全体で資源を守る。農水省は関連法案を早ければ20年の通常国会に提出する。法案の成立後、2年程度かけて対象とする魚介類を定め、制度の運用を始める。先進国では輸入する魚介類に証明書を求める動きが広がっている。農水省によると、09年に始めた欧州連合(EU)は養殖を除くすべての水産品が対象で、米国と韓国も乱獲が懸念される一部の魚で採用した。各国が証明書のある魚介類しか輸出入しなくなれば、乱獲された魚介類の流通を世界的に抑えることができる。日本は米欧と連携して、国際的な資源管理の議論を主導する考えだ。漁獲制限による資源管理はルールを守らない漁が後を絶たず、守る漁業者との間で不公平感が出る。岩手県漁業協同組合連合会の担当者は「流通面での対策が講じられなければ、密漁をなくすことはできない」と話す。 *3-4:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191103-00034824-hankyoreh-kr (Yahoo 2019/11/3) イシモチ→スケソウダラ→サバ…熱い海が「国民魚」変える ●朝鮮半島「食卓の魚」変遷史 50年間で表層水温1.23度上昇 全世界の水温変化の2.5倍超え 1人当たり年間水産物消費量59キロ 7年間で60%以上増加…世界1位 温暖化・乱獲でスケソウダラの「国籍」変わる 最近2~3年間の1位はサバ 「飲み水とおかずが切れて兵士たちが動揺した。林慶業(イム・ギョンオプ)将軍がいばらの木を持ってきて水に刺しておくと、イシモチの群れがかかったのでおかずにして食べた」。西海地域では朝鮮の仁祖(インジョ)の時代の林慶業将軍をイシモチ漁の始祖とする伝説が伝えられている。西海を渡る途中、飢えた兵士たちのために釣りをしたところ、木の枝と枝の間に挟まるほどイシモチが豊富に採れたという話だ。茶山チョン・ヤギョンの兄、チョン・ヤクチョンが全羅南道新安郡黒山島(シナングン・フクサンド)に島流しになっていた時に書いた魚類学書『チャ山魚譜』(1814)を改題した詩人のソン・テクス氏の本『海を抱いた本 チャ山魚譜』(2006)にも「イシモチの鳴き声が漢陽(ハニャン、現在のソウル)まで聞こえた」とある。こうした話は文字通り「伝説」としてのみ残った。1970年代には年間3万~4万トンに達していたイシモチの漁獲量は、40年後には半分に落ちた。イシモチを塩漬けにして干して作る干物「クルビ」も、秋夕(中秋節)のギフトセットでしか見られない状況だ。流通業界では2~3年前からニベやイシモチより大きさが3倍ほどある中国産フウセイでクルビ不足を補っている。かつては「国民魚」として東海を泳ぎ回っていたスケソウダラは国籍を変えた。1970年代には年間漁獲量が最大5万トンに達していたが、2010年代に入ってからは1~9トン程度だ。最近は市場に出回るスケソウダラは90%以上がロシア産だ。学界と業界では定着性魚種ではスケソウダラの幼魚の乱獲が、回遊性魚種では水温の変化が影響しているとみている。5年間にわたりスケソウダラの幼魚の放流などの「スケソウダラ再生プロジェクト」を推進してきた海洋水産部は、今年からスケソウダラの漁獲を年間を通じて禁止した。 ●スケソウダラ沈み、サバ浮上 韓国は年間1人当たりの水産物消費量が2017年現在59.3キロで世界第1位だ。「水産大国」ノルウェー(53.3キロ)や日本(50.2キロ)も抜いた。スピードも速い。2000年には36.8キロに過ぎなかったが、60%以上も増えたことになる。その間に「国民魚」も替わった。1990年の国民1当たり1日平均消費量が最も多い水産物はスケソウダラだったが、スルメイカに交替した。最近2~3年のアンケート調査ではサバが名実共に「好きな魚」第1位だ。韓国人の食卓の魚が替わったのには、何よりも朝鮮半島周辺海域の水揚げ推移が変わった影響が大きい。スケソウダラやイシモチだけでなく、東海岸の「常連」だったサンマやハタハタも滅多に見なくなった。一方、カタクチイワシとサバは豊漁だ。1970年には5万トン程度だったカタクチイワシの漁獲量は2017年には21万トンに、サバは3万トンから21万トンに大幅に増えた。1970~80年代には年間3万~4万トンだったスルメイカも2010年代には15万トンにまで跳ね上がった。まず、地球温暖化などによる水温の変化が原因の一つに挙げられる。国立水産科学院の集計によると、朝鮮半島海域の表層水温は1968年~2018年の間に1.23度高くなった。同期間の全世界の水温変化(0.49度上昇)を上回る数値だ。同院のハン・インソン研究士は、「水温上昇時は栄養塩類の量が減り、水産生物の成長が制限され得る。繁殖と生息地の移動も影響を受ける。ただし生息地と魚種によって影響に違いが出る可能性はある」と指摘する。最近、朝鮮半島海域に暖流性魚種のサバやカタクチイワシが大量に入ってきた一方、寒流性魚種のスケソウダラやハタハタは北上した。イカは南海から東海や西海に生息地を広げており、南海岸では亜熱帯魚種が多く見られるよるになっている。クロマグロが2010年に初めて漁獲量統計の対象になったのに続き、去年の統計によれば済州沿岸に現れた魚類の42%がキンチャクダイ、タカノハダイなどの亜熱帯種であった。 ●「幼魚の乱獲を規制すべき」 急激な魚種変化を異常気象だけで説明することは難しい。中国漁船中心の攻撃的な操業や無分別な乱獲などの方が影響が大きいという指摘もある。産卵もしていない幼魚を安値で売ったり生餌に使ったりして水産資源の枯渇を引き寄せているというのだ。スケソウダラ激減のきっかけも1970年の幼魚漁獲禁止令解除だという見方が支配的だ。1976年には、スケソウダラの漁獲量の実に94%が幼魚だった。イカの漁獲量が2016年の約12万トンから昨年の4万トンあまりに急減したことをめぐっても、同院のカン・スギョン研究士は「産卵場所の低水温現象で産卵資源が減少した上、多くの漁船による乱獲まで重なったため」と分析する。昨年発行された海洋水産開発院の報告書『幼魚乱獲の実態および保護政策の研究』によると、2016年の漁獲量のうち、幼魚の割合はタチウオが69~74%、イシモチが55%、サバが41%に達した。産地価格が1万ウォン(1キロ当たり)以上にもなるほど収益性の良いイシモチなどが未成魚(幼魚)のうちに捕獲され、飼料に使われていると報告書は指摘する。さらに「ノルウェーは1971年に30センチ未満のサバの捕獲を禁止した結果、2014年には北東大西洋のサバのうち成魚の割合は89%となった。タチウオ、イシモチなどの幼魚は販売場所や違法漁獲物の取引を規制すべき」と指摘する。 ●おまえ、どこの海から来たの 所得水準が上がり西欧の水産物に対する需要が拡大することにより、輸入品目が多様になった効果もある。サケ、ズワイガニ、ロブスターなど、かつては高級飲食店でしか扱われなかった輸入水産物は、いまや大手スーパーやコンビニでも簡単に買えるようになった。韓国農水産食品流通公社の統計によると、ズワイガニの輸入額は昨年1億2675万ドルで2年前と比べ3倍ほど増加した。サケの輸入の20%を占めるトンウォン産業の関係者は「2000年代に『ウェルビーイング』の流れに乗って大衆的需要が形成された。原価負担が分散し、価格も下がった」と語る。イーマートの関係者は「エビの産地を2015年の3カ所から昨年は10カ国に増やすなど、価格の合理化を図っている」という。水産物の消費の仕方や購買経路が多様化していることも関心が集まる部分だ。大型スーパーなどからからコンビニエンスストアやオンラインに目を向ける消費者が増えている。コンビニ「GS25」の資料によれば、去年1~9月の水産物の売上げは前年同期比で26.1%増え、ロブスターやサバなどの魚介類の売上比率も2017年の8.0%から今年上半期には10.2%に増加した。同社の関係者は「手軽に料理できる食品を求める流れが続いていているとともに良質の食事を求める20~30代が増えたことで、水産物の需要も増加傾向にある」と語った。 <エネルギーの国産化と地方創成> PS(2019.12.18追加):*4-1のように、「環境保護≒不便を我慢すること」と解している人は多いが、飛行機に乗らずに長時間かけて移動する方法を選べる人は限られている。そのため、航空機燃料を水素に変更したり、航空機を電動化したりするのが合理的で、そうすると「環境保護→進歩→経済発展」にできる。その理由は、①便利さを犠牲にしない ②CO₂はじめ排気ガスを出さない ③国産化可能な燃料であるため輸入する必要がなく、エネルギー自給率も上がる ④水素を作るための電力に再生可能エネルギーを使えば、地方振興に役立つ などが挙げられる。そのため、これまで作っていなかった航空機を日本企業が作る場合に、原油由来のジェット燃料を使う航空機を作る必要はないだろう。既に、IHIとIHIエアロスペースは、*4-2のように、2012年に米ボーイング社と共同で世界初の再生型燃料電池システムを民間航空機に搭載して飛行実証することに成功しており、経産省も電動飛行機を作ろうとしている。    *4-2より 2019.1.24News24 2019.2.17朝日新聞 (図の説明:左図のように、燃料電池航空機が既にできており、中央と右の図のように電動航空機の開発も始まっているので、早く実用化すべきだ) *4-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191218&ng=DGKKZO53492300Y9A211C1MM0000 (日経新聞 2019.12.18) 先進国「飛び恥」じわり、環境意識、飛行機手控え 航空会社が陸路提供 欧州など先進国を中心に飛行機の利用を手控える動きが広がり始めた。温暖化ガスの排出増加による環境負荷への関心が高まっているためで、16歳の環境活動家、グレタ・トゥンベリ氏が交通手段として飛行機を回避していることでも注目を集める。短距離の移動に鉄道の利用を勧める航空会社や温暖化ガスの排出量の少ない燃料の使用を促す例も出てきた。グレタ氏は米誌タイムの2019年の「今年の人」に選ばれた。9月にニューヨークで開催された国連気候行動サミット、12月のマドリードでの第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP25)にそれぞれ参加するため、ヨットや鉄道で移動した。環境負荷が比較的小さいとの判断だ。海をまたぐような長距離の移動にも飛行機の利用を避けた。「気候変動の危機が実際に起きている問題であることを示したい」との考えからだ。グレタ氏の出身国のスウェーデンには、飛行機の利用が恥だと考える「フライトシェイム(飛び恥)」という造語がある。スウェーデンの国営空港運営会社によると、1~9月の国内線の利用者数は前年同期より約8%減少した。同社は景気減速に加え、気候変動を巡る議論を要因にあげた。スイス金融大手UBSが9日発表した欧米やアジアなど8カ国の消費者を対象とした調査によると、回答者の37%が環境への影響を懸念し、過去1年間に飛行機の利用回数を減らした。ほかに25%が「利用減を検討している」と回答した。回答者を欧米4カ国に限れば、利用回数を減らした割合は42%で、5月調査(21%)の2倍になった。国際航空運送協会(IATA)によると、18年の航空業界の二酸化炭素(CO2)排出量は約9億トンで、世界全体の約2%に相当した。米国の非営利団体、国際クリーン交通委員会(ICCT)によると、民間の飛行機のCO2排出量は過去5年で32%増えた。年平均では5.7%増で、国際民間航空機関(ICAO)の予測(約3.3%)よりもペースは速い。先進国発の飛行機のCO2排出量が全体の約6割を占める。一部の航空会社は対策を始めた。KLMオランダ航空は鉄道会社と連携し、20年3月からアムステルダムとブリュッセル間の便数を減らし、代わりに鉄道での移動を提供する。米ユナイテッド航空は10月末、CO2削減技術やバイオ燃料開発に4000万ドル(約43億円)投資すると発表した。フランスは20年、同国発の航空券を対象に環境保全のためのエコ課税を導入する方針だ。新たに得られる税収は鉄道などほかの輸送手段の強化にあてる。ドイツも20年、航空券への課税率を引き上げる。米西部カリフォルニア州は19年、輸送用燃料に適用する排出量取引制度を航空燃料にも広げた。UBSは、飛行機の利用を恥と思う動きが「勢いを増している」と指摘する。気候への影響に対する意識が高まれば、欧州における20年の飛行機の利用者の伸び率は19年の前年比約4.8%から3.4%に低下すると推測する。「飛び恥」の意識が急速に高まった場合は、飛行機の利用者の伸び率が前年より3.5%減る可能性があるとも試算している。英ビジネス・エネルギー・産業戦略省によると、英国における国内便の乗客1人当たりのCO2排出量は1キロメートル当たり133グラムと、長距離便(102グラム)や国内鉄道(41グラム)に比べて多い。 *4-2:https://response.jp/article/2012/10/05/182565.html (Response 2012年10月5日) IHI、世界初となる再生型燃料電池システムの民間航空機飛行実証に成功 IHIとIHIエアロスペースは、米ボーイング社と共同で再生型燃料電池システムを民間航空機に搭載し、飛行実証することに成功した。再生型燃料電池システムの飛行実証は、世界初の試み。再生型燃料電池は、充電可能な燃料電池で、エンジンからは独立して電力を供給することができる。また副産物は水のみであるため、省エネルギー化、二酸化炭素排出削減を可能とし、航空機の環境負荷を低減する。今回の飛行実証は、ボーイング社の環境対応技術実証を目的としたecoDemonstrator計画の一環として、米シアトル近郊においてアメリカン・エアラインのボーイング737型機を用いて実施。フライト試験では、航空機の離陸前から高度上昇中において、燃料電池からの発電による電力供給を行い、巡航飛行時に航空機の電源を用いて充電を実施。その後、再度、発電、充電、発電のサイクルを行うことに成功している。IHIは、今回得られた経験をもとに、再生型燃料電池の小型化、大出力化の改良を進め、航空機の低燃費及び環境負荷低減に寄与する民間航空機用補助電源の製品化に向けた検討を実施していく。 <大学入試共通テストでの国語・数学の記述式問題について> PS(2019.12.19追加):*5-1のように、50万人の受験生の採点をしなければならない大学入試共通テストへの国語・数学の記述式導入はしない方がよいと私も思うが、その理由は、①一人の採点者が採点してもブレが生じる記述式を50万人規模で多様な採点者が行えば、入試の質や公平性が確保できず ②そもそも思考力の育成には、学校だけでなく家庭やメディアなど一般社会の大人が論理的な議論を見せておくことが必要であり ③知識や科学に基づかない議論は無意味であるため、高卒段階では知識や理解力を測る方が重要であること などである。 しかし、国語・数学の記述式問題がないとなると、入試改革が漂流状態に陥ったとする論調も多く、*5-2のように、「情報をつなぎ合わせただけの文章を書く」「他の学生と同じような論点を書く」「検索で集めた情報の中から自分の意見を探す」などとも書かれてもいる。しかし、「ジョークを2つ示して、共通する笑いどころを考えて書かせる」よりも、インターネットで情報を集めて自分の意見をまとめた方がずっと高尚なものができそうであり、思考力・表現力・批評力は内容があって初めて意味があるものだ。従って、知識の活用力は大学入試で測るよりも、大学卒業後に持っておくべきものだと、私は考える。 なお、私がこのブログで記載している文章について、「新聞等の情報をつなぎ合わせただけの文章を書いた」と思う人がいたとすれば、それは甘すぎるし、女性を過小評価している。何故なら、これらの文章は、大学までに学んだ知識、公認会計士・税理士として持っている知識・経験・監査手法、国会議員として社会調査を兼ねて地元を廻りながら集めた問題点などを総合的に考慮して書いたもので、添付した新聞記事等は、情報の比較やup-date・証拠資料などとして使っているにすぎないからだ。このように、記述式の評価は採点者によって異なり、採点者は自分の知識・経験・想像力の範囲内でしか採点できず、最高でも7~8割しかとれないのである。 *5-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191208&ng=DGKKZO53091800X01C19A2EA1000 (日経新聞社説 2019.12.8) 記述式入試は抜本的に見直せ 何のための入試改革だったのか。原点に立ち返り、ゼロベースから仕切り直す時だ。政府・与党は、来年度の大学入試共通テストで導入予定の国語と数学の記述式問題を延期する方向で検討を始めた。受験生の混乱を招いた行政の責任は重い。記述式では、50万人規模の採点を民間事業者が担う。採点者には学生バイトも加わる。今国会の審議で文部科学省は、採点の信頼性をいかに確保するかについて説得力ある解決策を示せなかった。実施にこだわる同省は国立大に対し、国語の記述式を2次試験の受験者数を絞る「二段階選抜」に利用しないよう促す。これは、公平な採点が難しいことを認めたに等しい。不信感は募る一方で、政権への批判を恐れる与党が試合中断のタオルを投げ込んだ格好だ。一方、記述式を合否判定に使う予定の国公私立大は全体の半数にとどまった。こうした状況で来年度からの実施を急ぐ意味は実質的に失われた。導入を見送り、各大学が個別試験で受験生の思考力・表現力を測る独自の記述問題を充実するほうが合理的である。新テストでは、英語民間試験でも制度の不備で導入を見送った。入試改革は破綻しつつある。なぜこのような事態に至ったのか。真摯な検証が欠かせない。当初の構想は、一発勝負をやめて、複数回受験が可能な「到達度試験」への転換を目指した。急速な少子化により、大量の受験生を1点刻みでふるい落とす従来型試験の意味が薄れたからだ。共通テストはスリム化する一方、各大学が記述式を含む個別試験を拡充し、学力を丁寧に判定する改革を志向した。しかし、複数回実施は困難と判断。民間の協力で、英語力や思考力を問う方向にカジを切った経緯がある。記述式のみ大まかな到達度で評価し、残りはマーク式の1点刻みで選抜する。矛盾を抱えた新テストの構造自体を抜本的に見直す必要がある。その場しのぎの延期はさらなる混迷と不信を招く。 *5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191219&ng=DGKKZO53509930Y9A211C1CR8000 (日経新聞 2019.12.19) 思考力底上げ 重い課題 共通テスト、記述式見送り、漂流 大学入試改革(上) 2020年度に始まる大学入学共通テストの二本柱だった英語民間試験と国語、数学の記述式問題が消え、足かけ6年にわたった入試改革は先が見えない漂流状態に陥った。混乱の過程で浮かんだ日本の入試制度の課題とその解を探る。情報をつなぎ合わせただけの文章、ほかの多くの学生と同じような論点――。学生にリポートや論文の書き方を教える早稲田大ライティング・センターの佐渡島紗織教授(国語教育)は、学生の文章のそんな箇所に気づくことが少なくない。インターネットで情報が簡単に入手できる現代。「検索で集めた情報の中から自分の意見を探すような傾向もみられる」。このため指導の場面では、ネット上に答えがなさそうな課題を出す。例えばジョークを2つ示して「共通する笑いどころ」を考えて書かせる、といった具合だ。「考える学生を育てることに意識的に取り組む必要がある」と佐渡島教授。ベテランの高校教員からも「この10年間で生徒の思考力が急激に落ちた」「調べて発表するのは得意だが、自分の考えを聞くと答えられない」といった声が上がる。日本の10代の思考力に、黄信号がともっている。文部科学省は共通テストへの記述式問題の導入を、こうした現状を打開する切り札に位置づけた。答えを選択肢から選ぶのではなく、自分の力で書くことで思考力や表現力を測る――。「小中学校は学習指導要領の改訂を経て表現力などを重視する授業に変わっているのに、高校は大学入試に縛られて指導を改善できていない」という同省などの不満もあった。その理念は現実の壁に阻まれた。当初「最大300字程度」だった記述の上限は検討が進むにつれ、「80~120字程度」にしぼんだ。50万人規模の答案を約20日間で採点できるようにするためだが、それでも公平性への疑念を払拭できず、実施まで1年の土壇場で見送りに追い込まれた。「小中学校は指導改善の成果が出ている」という改革の前提も揺らぐ。経済協力開発機構(OECD)の18年の学習到達度調査(PISA)で、日本の15歳の読解力は参加国・地域中15位と過去最低の順位に沈んだ。特に記述式問題の正答率が落ち込み、批評的に考える力の弱さなどが指摘された。思考力の底上げは待ったなしだ。現場は模索する。大分県教育委員会は15年度から「深い学び研究会」と呼ぶ事業を始めた。大きな課題を共同作業で考え、答えを導く「知識構成型ジグソー法」という対話型学習を広め、学びの深化を目指す。6月、同県立大分鶴崎高で開かれた現代文の研究授業では3年生の生徒が哲学者の西谷修さんの評論を題材に「他者との関係があることで、人間が一つの存在として成り立つ理由は何か」をジグソー法で考えた。指導した佐藤秀信教諭は「これからの社会を生きていく力を育むには、本質的な問いに向き合う学習が欠かせない」と強調する。情報化やグローバル化が急速に進み、高校教育も変わる中で、大学入試が旧態依然の暗記中心型であってよいわけがない。知識の活用力や、自分の考えを伝える力を測るうえで記述式問題は有力な手段だが、私立大は実施が難しい大学も多い。次代に必要な学力をどう問うか。今後の制度設計の重い課題だ。 <地方で作れるエネルギー> PS(2019年12月20、23、25、27日、2020年1月5日追加):*6-1のように、COP25は「パリ協定」の実施ルール合意を見送って閉幕したそうだが、国を先進国と途上国に分けて「他国(“途上国”)への“技術支援”で削減できた温室効果ガスの排出量を自国の削減分として計算する」などという小賢しいルールは、“先進国”自体のCO₂排出量を減らすわけではないため、合意しなくてよかったと思う。それより、どの国も実際にCO₂排出量を減らす必要があり、それは可能で、そうした方が日本の地域振興にも役立つ。 例えば、*6-2の福岡県八女市の地域新電力会社「やめエネルギー」のように、地域の再エネを使って発電し、大手電力会社に支払っていた年間約53億円の電気料金の一部を地元で廻したり、もっと積極的にやるとすれば発電した電力を他の地域に売ったり、豊富な水資源を使って水素と酸素を作ったりなど、エネルギーを電力と水素に変えさえすれば、環境と両立させながら地域を潤すことが可能なのだ。 なお、*6-3のように、茨城大学、茨城県農業総合センターなどの研究グループによると、地球温暖化の影響で2040年代には「コシヒカリ」の白未熟粒が全国で2010年代の2倍に増え、その経済損失が351~442億円と見積もられるそうだが、これは佐賀県では既に起こって解決済のことで、高温耐性品種で特A評価のヒノヒカリやサガビヨリなどが開発済である。 「少子高齢化で支え手が不足するから、消費税増税と痛みの分配という難題と向き合うことが社会保障改革である」とする記載は、*6-4はじめ、財務省主導でメディアによってしばしば行われる。しかし、この議論に欠けているのは、①高齢者の生活に対する配慮 ②少子化した理由の正確な分析 ③公会計の導入による国の無駄遣いの排除 ④財源確保の手段に関する工夫 だ。このうち、①については、今回の消費税増税は反対が少なかったが、高齢者は何も言わずに(他に方法がないため)節約するだけであり、それによって財・サービスが売れなくなるのは当然で、実際に生活に困っている人は多いのだ。また、②のように、少子化したことがいけないかのような批判も多いが、日本国憲法で男女平等になった戦後も女性が仕事と子育てを両立できる社会を作らず、憲法施行から65年以上経過した今でも保育所や学童保育が足りず、教育に金がかかるシステムにしておきながら、何でも国民(特に女性)の責任であるかのように言って国民負担を増やそうとするのは不誠実で安易だ。そして、③については、日本は景気対策と称する無駄遣いが多いが、そもそも無駄遣いとそうでないものを区別して、国有財産をしっかり管理できる会計すら採用していないのが大きな問題なのである。さらに、④については、外国に高額の資源代金を払うことが目的のようなエネルギー政策をとって国民を貧しくさせながら、工夫もなくあちこちで金をばら撒いているのを改めればよいのだ。 なお、*6-5のように、唐津市馬渡島と平戸市的山あづち大島周辺の海に、東京都の民間企業が大規模な洋上風力発電を設置する計画があり、最大65基の風力発電機を設置して発電出力61万7500kwを見込むそうだ。私は、遮るものがないので安定した風が吹き、漁業以外の産業がないため地元の人も積極的であることから、離島が風力発電基地になるのはよいが、地元の会社がそれを行えば電力料金が地元で廻るので、さらによいと思う。また、景観や漁業との両立のためには、よくある風力発電機を立てるのではなく、環境影響評価の段階で鳥などの野生動物を巻き込まず、むしろ漁礁となったり養殖と併用させたりできる風力発電機を指定した方がよいため、漁協も出資してお互いに工夫しあう事業主体にしたらどうかと考える。 このような中、*6-6、*6-7のように、政府は、中東海域での情報収集態勢を強化するためとして海上自衛隊を中東に派遣することを閣議決定し、不測の事態(??)に日本船舶の護衛に当たり、武器使用も排除しないそうだ。しかし、エネルギーをいつまでも中東から輸入する高い石油に依存していることも化石の名にふさわしく、「調査・研究」名目なら国会の承認なく自衛隊を海外に派遣できるというのは都合よく拡大解釈しすぎである。さらに、日本の船舶を海賊等から護衛すべきは、日本の自衛隊ではなく、その海域を領有する国の海上保安庁であるため、日本はそのような無駄遣いで負の投資をする金があるのなら、速やかに必要な送電線を敷いたり、レアメタルを採掘したりした方が未来のためにプラスの投資になるのである。 ドイツでは、*6-8のように、太陽光・風力などの再エネ発電シェアが、2019年には前年から5.4ポイント上昇して46%となり、発電量に占める再エネ比率が化石燃料を上回ったそうだ。原子力発電所は海を温める上、事故時は化石燃料よりも深刻な公害をもたらすためお薦めでないが、自動車等の電動化とあいまって、再エネ発電によるクリーンなエネルギー社会を早く作ってもらいたいものである。     (図の説明:左の2つは、よくある風力発電機。右から2番目は大型の風レンズ風車、1番右は、カーボンファイバーを使った風レンズ風車が養殖施設に併設されている様子だ。右の2つがお薦めで、さらに発電量が増したり、鳥が飛びこまない工夫があったりすればよいと思う) *6-1:https://www.agrinews.co.jp/p49506.html (日本農業新聞 2019年12月17日) 温室ガス削減強化 世界が協調し踏み出せ 地球温暖化の対策を話し合う国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議「COP25」は、「パリ協定」の実施ルールの合意を見送って閉幕した。異常気象による災害が日本を含め世界で頻発している。各国は早期に合意し、二酸化炭素(CO2)をはじめ温室効果ガスの削減強化に協調して踏み出すべきだ。世界の温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す「パリ協定」は2015年に採択され、20年に始まる。運用ルールは昨年のCOP24でほとんど決まっており、今回の合意の見送りが与える影響は少ないとの楽観的な見方もある。しかし、完全な形で合意できなかったことは国際協調のきしみをうかがわせた。今回合意を目指したのは、途上国などへの技術支援で削減できた温室効果ガスの排出量を自国の削減分として計算するルール。実効力を高めるものとして期待された。ところが両方の国で二重計上しないルールを巡って難航。自国の実績が減らされることを懸念するブラジルやインドなどが反対し、合意は来年以降に先送りされた。世界最先端水準の削減技術を持つ日本は、東南アジアなどへの技術支援で温室効果ガスの削減に貢献できるはずだ。政府は、早期の合意に向けた合意形成に全力を挙げるべきだ。世界の環境団体でつくる「気候行動ネットワーク」は、地球温暖化対策に後ろ向きな国に贈る「化石賞」に日本を選んだ。石炭火力発電の利用にこだわる政府の方針を批判したものだ。不名誉で遺憾である。政府は、環境に優しいエネルギーに転換する姿勢を示すべきだ。世界の科学者などでつくる、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の特別報告書は、世界の平均気温は17年時点で産業革命前に比べおよそ1度上昇しており、「早ければ2030年には1・5度上昇し、異常気象がさらに増加する」とした。国連環境計画(UNEP)の報告書でも、世界の温室効果ガスの排出が今のペースで進めば、「破壊的な影響」が出ると警告した。削減のスピードを上げなければならない。国連のグテレス事務総長は、9月の温暖化対策サミットでこれまで以上の対策を取るように各国を促した。しかし、来年再提出することになっている削減目標の引き上げを表明した国は、80カ国ほどにとどまる。排出量が多い中国やインド、日本などの主要国の新たな削減への取り組みが鈍い。米国は、「パリ協定」からの離脱を通告したままだ。地球温暖化は世界の食料生産にも甚大な被害を与える。危機感を強めなければならない。今回の会議では、温室効果ガス削減目標の引き上げを各国に促す文言が成果文書に盛り込まれた。義務付けは見送ったとはいえ、各国は足並みをそろえて取り組むべきだ。日本は率先して目標を引き上げ、削減強化の世界的機運を高める必要がある。 *6-2:http://qbiz.jp/article/135441/1/ (西日本新聞 2018年6月10日) 電力料金地元で循環 事業開始から1年 「やめエネルギー」社長 本村勇一郎さん(40) 子育て支援メニュー構想も 福岡県八女市の地域新電力会社「やめエネルギー」が昨年5月に事業を開始してから1年。「電気料金として地域外に流れていた資金を地元で循環させる」ことを目的に、広川町を含む八女地域の73社の出資で設立された。本村勇一郎社長(40)に経営の現状、今後の事業展開について聞いた。 −この1年を振り返って。 「事業所を中心に既存の電力会社から切り替えをお願いして回りましたが、最初は私たちの取り組みを知ってもらう啓発活動のようなものでした。その中で理解をいただいて契約数も少しずつ増えていきました」 −小売り契約数は250件に達した。 「『やめのでんき』のブランド名で販売していますが、茶業、林業、ちょうちんや仏壇といった伝統工芸、酒蔵など八女ならではの事業者の方も契約を結んでくれました。契約容量も約5メガワットまで伸び、近く採算のめどが立ちそうです。当初、みやま市の新電力会社『みやまスマートエネルギー』に担ってもらっていた電力供給も、今年5月からは自社でしています」 −あらためて会社設立の目的は。 「八女市全体で年間約53億円の電気料金を大手電力会社などに支払っていますが、これまでそのお金は地元には残らなかった。電力自由化をきっかけに一部でも地域に残せないか、それを循環させ、八女を潤すことができないかという思いが私たちの原点です」。(以下略) *6-3:https://www.agrinews.co.jp/p49536.html (日本農業新聞 2019年12月20日)温暖化続けば― コシ白未熟粒倍増 年間損失442億円 茨城大学など2040年代予測 茨城大学、茨城県農業総合センターなどの研究グループは19日、地球温暖化の影響で2040年代には、米「コシヒカリ」の白未熟粒が全国で10年代の2倍に増える予測を発表した。これまでのペースで温室効果ガスの排出が増え続けた場合、21世紀末に気温が4度上昇し、40年代に全国の平均白未熟粒発生率は12・6%(10年代は6・2%)。経済損失は1年間で442億円で、10年代の5・15倍と推計した。高温耐性品種の開発など、長期的な戦略が求められる。白未熟粒は登熟期の高温で多発し、米の検査等級が下がるため農家収入が減る。研究グループは、これまで明らかになっていなかった発生率の増え方や経済損失を、主要品種である「コシヒカリ」で日本全国を1キロ四方ごとに区切って予測した。温室効果ガスの排出量は、パリ協定の目標量に抑えられた場合と、これまでのペースで増え続けた場合の二つの想定に基づいて行った。全国の白未熟粒発生率の平均は、パリ協定の目標量に抑えた場合(10年代は7・1%)でも、40年代に10・9%に増えることが分かった。これは10年代の約1・5倍に相当する。発生率が高い地域は、沿岸の平野部から広がり、偏りが予想される。さらに2等米以下の水田面積の割合は、40年代には低くて26・2%、高ければ32・9%と推定した。2等米の発生が増え年間の経済損失は低くて351億円、高ければ442億円と見積もった。同大学農学部の増冨祐司准教授は「温暖化へ長期的な戦略を立てるとともに、高温耐性品種の開発・導入が重要。同時に各地域で実行可能な対策を検討・確立・実施する必要がある」と警鐘を鳴らす。 *6-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019122002000138.html (東京新聞社説 2019年12月20日) 社会保障改革 難題と向き合わぬのか 政府の全世代型社会保障検討会議が中間報告をまとめた。政権主導の改革を担うはずだが、その推進力は心もとない。何より財源確保をはじめ負担の分かち合いという難題に向き合っていない。将来を見据え全世代が安心を得られる制度へのつくり直しができるのか、甚だ疑問だ。「人生百年時代の到来を見据えながら」「社会保障全般にわたる持続可能な改革を検討してきた」。報告書はそううたっている。だが、持続する制度の実現には、必要な財源をどう手当てするのか、その議論が欠かせない。なぜなら、今後直面する大きな課題が、高齢者数がピークを迎え、財源不足と介護などの人材不足が深刻化する二〇四〇年ごろに向けた制度の再構築だからだ。人口減の中で、これまでのように現役世代が保険料で支える力は弱まっている。だから、税財源の根本的な見直しという難題に今から取り組まねば間に合わないのではないか。政権が政治主導で検討会議を設置したのなら、四〇年を見据えた増税など「痛みの分配」こそ果敢に議論すべきだった。安倍晋三首相は消費税率の10%超への引き上げ議論を現政権では封印した。ならば、「将来の安心」を次世代に渡すための財源確保策を具体的に示すべきだろう。今回の改革案は雇用、年金、医療、介護の四分野だが、対策の射程は団塊世代が七十五歳を超え医療や介護ニーズが高まる二五年までだ。しかも、年金では厚生年金の適用拡大の対象となる企業規模の撤廃は盛り込まれなかった。医療の七十五歳以上の自己負担の引き上げもどこまで対象を広げるのか不明だ。業界や与党の反発から踏み込み不足の感は否めない。首相の言う「全世代型」とは、高齢者に偏っている給付を現役世代にも振り向けることのはずだ。だが、肝心の子育て支援策が見当たらない。一九年の出生数は想定より早く九十万人を下回りそうだ。実効性ある支援がなければ少子化を止められまい。気になる点がまだある。制度は「大きなリスク」に備える役割だという。小さいリスクは自己責任でという意味か。リスクの大小を誰が判断するのかも含め丁寧な説明が要る。どれだけの負担を引き受ければ納得できる給付を得られるのか、それを知りたい。政府は、その将来像を早く示すべきだ。 *6-5:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/470024 (佐賀新聞 2019/12/25) 唐津の馬渡島周辺に洋上風力発電計画 東京の企業が県に説明、最大65基設置 佐賀県唐津市の馬渡まだら島と長崎県平戸市の的山あづち大島周辺の海に、大規模な洋上風力発電を設置する計画があることが分かった。東京都の民間企業が計画し、最大65基の風力発電機を設け、総発電出力は61万7500キロワットを見込む。国内では実用例が少ない、海底に固定しない「浮体式」の発電機も導入する見通し。今後は2028年の運転開始を目標に、工事に必要な環境影響評価(アセスメント)への対応を進める。24日に県庁であった県環境影響評価審査会で、実質的な事業主体である再生可能エネルギーの発電事業会社「INFLUX」(インフラックス、東京都)が計画の概要を説明した。洋上風力発電機を設置する想定区域は、馬渡島と的山大島の周辺と中間の海域約1万9546ヘクタール。平均風速が毎秒7・63メートルと状況がよく、水深80メートル以内の比較的浅い区域を抽出した。東松浦郡玄海町の絶景ポイント「浜野浦の棚田」からの景観にも配慮するという。1基当たり9500~1万2千キロワットの風力発電機を最大65基設置する計画で、水深50メートル以内は海底に固定する「着床式」、50メートル以上は「浮体式」を採用する予定。アセスを経て、25年の着工、28年の運転開始を目指す。総事業費は4200~4500億円。今後は地元との調整を進め、渡り鳥など生態系への影響も詳しく調べる。インフラックスの担当者は「事業による環境への影響はあると思われるが、風車の配置などを考慮し、できる限り低減する。地元にも丁寧に説明したい」と話す。県内では同じ会社が唐津市の神集かしわ島近海に、大規模な洋上風力発電設備を設置する計画があり、別の事業者も唐津市肥前町の向島むくしま沿岸に数基の洋上風力発電を設置する計画がある。 *6-6:https://www.sankei.com/politics/news/191027/plt1910270009-n1.html (産経新聞 2019.10.27) 自衛隊中東派遣、ホルムズ海峡排除せず どうなる武器使用 政府は、緊張が高まっている中東海域での情報収集態勢を強化するため、早ければ年明けに自衛隊を独自派遣する方針だ。ただ、派遣の方法や法的整合性の検討、部隊への教育訓練の実施期間を踏まえると来春にずれ込む可能性がある。国家安全保障局を中心に外務省、防衛省などで活動場所や時期の調整を進めている。政府内には「与野党から反対や慎重な意見が相次いでいる。3カ月後(年明け)というのは難しいのではないか」(防衛省幹部)との声もある。自衛隊派遣の検討を具体化したのは、サウジアラビアの石油施設への攻撃、イラン国営会社所有のタンカーの爆発など情勢が緊迫化する中、石油輸入を中東に依存する日本が主体的に情報収集に関わらざるを得なくなったからだ。得た情報は米国主導の有志連合構想に加わる国などに提供する方向で調整している。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は18日の記者会見で、派遣先として「オマーン湾」「アラビア海北部」「バべルマンデブ海峡東側」を中心に検討すると発表。事態が最も緊迫し、情報収集の必要性が高いホルムズ海峡には言及しなかった。河野太郎防衛相は25日の記者会見で「中東地域のどこかを特筆して排除していない」と述べ、ホルムズ海峡で活動する可能性も排除せずに検討する考えを示した。 ◇ 政府は自衛隊の中東派遣の具体的な方法について、海上自衛隊の護衛艦1隻を新たに派遣する案を軸に検討している。すでに中東近隣で海賊対処の任務についている海自のP3C哨戒機2機のうち1機の任務を今回の情報収集に変更することも選択肢に入る。防衛省の統合幕僚監部の検討チームでは、さまざまな事態を想定しながら必要な装備などについてケーススタディーを進めている。河野太郎防衛相は25日の記者会見で「新規の船(護衛艦)の派遣と、ジブチを拠点とするP3C哨戒機や護衛艦の活用も検討対象にしている」と説明した。すでにソマリア沖アデン湾での海賊対処のため、護衛艦1隻とP3C哨戒機2機がアフリカ東部のジブチを拠点に他国と連携して活動している。ジブチは情報収集を目的とする今回の派遣候補地に近い。このため、日本から護衛艦1隻を追加派遣して計2隻態勢とすれば、「1隻は既存の海賊対処を継続し、もう1隻は新たな情報収集」という2つの任務の両立が可能となる。海上自衛隊が保有する護衛艦は48隻で、能力や装備が今回の任務に適しているのは20隻余り。中国の海洋進出が強まる中、「東シナ海などに展開する護衛艦を減らして警戒監視を弱めるわけにいかない。現場のやりくりに余裕はない」(自衛隊幹部)と不安視する向きもある。ただ、海賊対処部隊は平成28年、海賊事案の減少に伴い2隻態勢だったのを1隻に減らした。防衛省関係者は「『もともと2隻だろう』といわれれば、その通りだ」と語る。一方、派遣済みのP3C哨戒機2機のうち1機を海賊対処から情報収集に転用する場合、活動場所はバべルマンデブ海峡東側の公海の上空になる公算が大きい。オマーン湾はジブチから2千キロ余り離れており、所要時間や航続距離を考えると往復するだけでほぼ終わってしまうからだ。今回の派遣は、防衛省設置法で定められる省の担当業務「調査・研究」を法的根拠としている。常日頃の日本周辺海域での警戒・監視の根拠規定にもなっている。つまり、中東派遣は通常の任務の延長線上に位置づけられる。正当防衛以外での武器使用はできず、日本関係船舶を武器を使用して護衛することは法的に難しい。 *6-7:https://www.jiji.com/jc/article?k=2019122700270&g=soc (時事 2019年12月27日) 官邸主導の自衛隊派遣、拡大する恐れ 中東シーレーン安全確保 中東に派遣される海上自衛隊は、不測の事態には日本船舶の護衛に当たり、武器使用も排除されない。本来なら立法措置を講じるべきだが、国会承認の必要がない防衛省設置法の「調査・研究」が派遣根拠になっている。国会のチェック機能が働かず、首相官邸が主導する形の海外派遣が今後、なし崩しに広がっていく恐れがある。調査・研究は学術的なイメージもあるが、「情報収集」と読み替えた方が分かりやすい。防衛相の命令で自衛隊を運用でき、日本近海での日常的な警戒監視活動の根拠になっている。地理的な制約がないとはいえ、中東の緊迫した海域で長期間、実任務に就く活動の根拠に調査・研究を用いるのは、拡大解釈と言わざるを得ない。調査・研究に基づく海外派遣の先例には、2001年の米同時テロ後、米艦などへの後方支援活動に先立ち、インド洋で護衛艦が情報収集に当たったケースがある。ただ、当時の派遣は旧テロ対策特別措置法の成立後で、準備を目的にしたものだった。今回、特措法は制定されず、テロ対策特措法に明記されたような国会承認の手続きは踏まれない。日本船舶を護衛する場合の海上警備行動への任務の切り替えも閣議決定で完結し、国民を代表する国会には結果を報告するにすぎない。首相官邸の裁量で実力部隊の自衛隊を海外で運用することが可能で、シビリアンコントロール(文民統制)や情報開示の面で大きな問題をはらんでいる。 *6-8:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200104&ng=DGKKZO54032220U0A100C2NNE000 (佐賀新聞 2020.1.4) 独、再生エネ発電が逆転、昨年46% 化石燃料上回る ドイツの発電量に占める再生可能エネルギーの比率が2019年に初めて化石燃料を逆転した。太陽光や風力などの再生エネの発電シェアは18年から5.4ポイント上昇し、46%に達した。石炭などの化石燃料は約40%だった。英国でも原子力を含めた二酸化炭素(CO2)排出ゼロの電源が初めて化石燃料を上回り、欧州の脱炭素を裏付ける結果となった。独フラウンホーファー研究機構太陽エネルギー研究所(ISE)が2日、ドイツの19年の純発電量をまとめた。企業の自家発電は含まない。1年間の発電量5155億6千万キロワット時(515.56テラワット時)のうち24.6%を風力が占め、最大の電源となった。発電量は18年比16%増え、シェアは4.2ポイント上昇した。太陽光のシェアは0.6ポイント上がり9.0%だった。バイオマスと水力もそれぞれシェアを伸ばし、再生エネ全体で237テラワット時となり、化石燃料の207テラワット時を上回った。化石燃料では品質の悪い褐炭が4.4ポイント減、石炭が4.5ポイント減とそれぞれ大きくシェアを落とした。発電量でもそれぞれ22.3%、32.8%減った。天然ガスはシェアが3.1ポイント上昇し、10.5%、22年までに運転をすべて停止する原子力は0.5ポイント増の13.8%だった。フラウンホーファーISEは、再生エネの逆転の理由について「発電費用の安い再生エネの拡大で、欧州排出量取引制度(EU-ETS)の排出枠価格が上昇し、CO2排出の多い褐炭などの発電では利益が出なくなっている」と指摘する。英米ナショナル・グリッドによると、英国では19年に風力・太陽光・水力・原子力を合わせたCO2排出ゼロの発電量シェアが48.5%となり、化石燃料の43.0%を初めて上回った。欧州連合(EU)は19年12月、2050年に域内のCO2の純排出をゼロにする目標で合意した。自動車などの電動化が柱のひとつで、動力となる電気を生み出す発電の脱炭素が実現のカギを握っている。 <多様な人が考えれば、地方創生も可能> PS(2019.12.22追加):*7-1に、2018年に関東・関西にある主要6空港以外の地方空港から入国した訪日客は、前年比11.7%増の758万人と入国者数全体の25.2%に達し、客数は2008年の5.5倍になったと書かれている。しかし、福岡の人が欧州に行くには関東・関西の空港まで来て出国するのではなく、福岡空港で出国してソウル空港に行った方が飛距離が短く、乗り換えも便利なのである。つまり、福岡空港・仙台空港・千歳空港などは既にその地域の主要空港であるため、成田、羽田、中部、大阪、関西、神戸の主要6空港を除く57空港を地方空港と位置付けるのは東京目線だと思う。また、佐賀空港は九州佐賀国際空港と名前を変更して海外路線を開拓し、10年間で入国訪日客が70倍以上になったのである。そして、乗客にとっては各地の空港が網の目のように結ばれている方が便利だ。 政府は、*7-2のように、「まち・ひと・しごと創生会議」を開き、2020年度から5年間の第2期地方創生総合戦略を了承したそうだが、その内容は、①地方への移住・定着の促進 ②関係人口の創出 ③2024年度までの東京圏への一極集中是正 ④多様な人材の活躍を目標に据えてJAの参画も強調 などだそうだ。しかし、①には、都市と賃金格差のあまりない仕事の存在が不可欠で、地方の製造業・農林漁業の生産性向上が必要になる。また、③の東京圏への一極集中是正は、過密で狭すぎない住居で暮らせるKeyだが、実行には地方のインフラ・産業・教育・文化の向上が必要で、②④や第1期で行った事業の効果に関する検証が重要だ。 *7-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191222&ng=DGKKZO53672170R21C19A2MM8000 (日経新聞 2019.12.22) 空からの地方創生(上) 訪日客は地方直行、25%が主要6空港以外へ 西日本の伸び顕著 インバウンド(訪日外国人)の玄関口として地方空港(総合2面きょうのことば)が存在感を増している。2018年に成田や関西など主要6空港以外の地方空港から入国した訪日客は前年比11.7%増の758万人と入国者数全体の25.2%に達した。客数は08年の5.5倍となった。自治体の誘致などで直行便が増え、西日本の空港で伸びが目立つ。韓国や中国など東アジアからが中心だが、欧州便が就航する動きも出ている。16日午前9時すぎ、フィンランド航空の定期便の初便がヘルシンキから新千歳空港に着いた。同国の男性プログラマー(35)は来日17回目だが北海道は初めて。「友人が留学したことがあり来てみたかった」と話す。新千歳には同日、オーストラリアのカンタス航空も就航。タイからは18年に道内の空港を通じ10年前の約220倍の14万人が入国し、観光地は国際色を増す。全国の空港で入国した訪日客は2932万人と10年で3.5倍。地方空港の伸びはそれを上回る。国土交通省「空港管理状況」や法務省「出入国管理統計」などから空港ごとの利用者や入国者を集計。08年以降に訪日客が入国した63空港から成田、羽田、中部、大阪、関西、神戸の主要6空港を除く57空港を「地方空港」として独自に分析した。入国訪日客が最も伸びたのは山形空港。08年の2人が18年に6550人に膨らんだ。台湾からのチャーター便が18年度に123便と4年間で9倍以上増えた。山形県が航空会社の着陸料減免や旅行会社への助成などで支援し、山形を起点に東北の食や温泉を楽しむツアーが人気という。18年の入国訪日客は福岡の241万人を筆頭に17空港が5万人を上回り、うち11空港が西日本だ。東京や京都など「ゴールデンルート」以外を見たいという訪日リピーターを集める。政府も点から線へ訪日客の周遊を誘おうと自治体の広域連携を支援する。佐賀空港は10年間で入国訪日客が70倍以上。18年度のチャーター便は177便と地方空港では4位だった。佐賀県も着陸料などの優遇で訪日客の観光を促し、年間100億円規模の経済効果を見込む。足元での韓国便運休は痛手だが、中国の西安から新路線を招くなど手を打つ。地方発着の国際定期便は19年夏に週1132便と14年冬の1.8倍に増えた。ただ、訪日客は18年に韓国からが全体の4割強で台湾、中国、香港を加えた4カ国・地域が9割を占める。中国などが増え19年1~9月は前年同期を上回ったが、日韓対立の影響で9月にはほぼ全空港で韓国からが前年を下回った。空港経営に詳しい慶応義塾大学商学部の加藤一誠教授は地方空港の東アジア依存について「運航コストや効率面から距離の近い西日本への路線が多くなる」と指摘。「幅広い地域からの路線を誘致するとともに、地元から海外へのアウトバウンド需要の創出にも取り組むべきだ」と語る。19年に日本の12会場で開かれたラグビーワールドカップ(W杯)は訪日客の多様化で可能性を示した。出場17カ国(イングランドなど3チームは英国)からの入国は9月に地方空港で前年比40.6%増と全体の伸びを上回った。20年の東京五輪・パラリンピックでも地方にどう波及効果を呼び込むかが課題となる。 *7-2:https://www.agrinews.co.jp/p49535.html (日本農業新聞 2019年12月20日) 地方創生 第2期総合戦略 人材活用 JA参画を 政府は19日、まち・ひと・しごと創生会議(議長=安倍晋三首相)を開き、2020年度から5年間の第2期地方創生の総合戦略を了承した。関係人口の創出を柱の一つにし、24年度までに東京圏への一極集中の是正を目指す。多様な人材の活躍を目標に据え、JAの参画も強調した。20日に閣議決定する。第2期総合戦略では、最重要課題に東京一極集中の是正を掲げた。18年時点で13万6000人の地方から東京圏への転入超過数を24年度までに解消する。一極集中是正に向けて、地方への移住と定着の促進に加え関係人口創出に力を入れる。兼業や副業で、農山村で働いたり、祭りや草刈りを手伝ったりするなど、多様な形で農山村と関わる関係人口を広げ、地方と都市のつながりを強化する。政府は関係人口の拡大に取り組む自治体数で1000を目安にするが、数値目標(KPI)とはしない。数字ではなく関係づくりを重視したい考えだ。第2期総合戦略の共通目標として、「多様な人材の活躍推進」の他、持続可能な開発目標(SDGs)で持続可能な地域づくりを進める「新しい時代の流れを力にする」を提示した。JAの参画も強調した。具体的には、住民を中心に地域の課題解決に取り組む「地域運営組織」や住民の暮らしを支えるサービス、機能などを集約し、周辺集落と交通網で結ぶ「小さな拠点」の形成などでJAを明記した。国の地方創生総合戦略の決定を踏まえて、各自治体は今年度中にも第1期(15~19年度)の検証と併せ、第2期の地方版総合戦略策定を決定する。 <1カ月ではあてにできないこと> PS(2019年12月28、29日追加):*8-1のように、政府は少子化対策として男性国家公務員に1カ月以上の育児休暇を取得させる取り組みを2020年度から実施するそうだ。男性の育休取得が進まない理由は、①業務面の懸念 ②育休を取得しにくい雰囲気 ③育休中は無給扱いで標準報酬日額の50~67%にあたる手当金が出るが収入減になること などの背景があったからとのことだが、これは女性も全く同じで、男性なら問題にするが女性なら問題にしないという風潮は根強い性別役割分担意識に基づく女性差別だ。また、これを個人の福利を増すためではなく少子化対策としてやろうとしている点は個人を大切にしない全体主義の発想であるし、1カ月休んだくらいでは(何もしないよりはよいが)家事・育児を理解することすらできないと思う。 このような中、*8-2は、スーパーで肉や魚を買った客が、商品のラップを外して中身を包み、トレーは店内のごみ箱にポイとすてることが問題にされており、不便やコストアップを受け入れる意識改革が進んでいるのをよいことのように記載しているが、家事労働を効率化しなければ仕事と家事を両立することはできない。そして、このようなことを、主体として家事労働をした人でなければ想像もつかないのかと不思議に思う。この事例で(1995年頃にリサイクルを提唱した)私が気付くのは、④それから四半世紀経っても不便なままのゴミ収集やリサイクル方法を改善しない自治体や企業の怠慢 ⑤客のニーズに合わせない店舗 である。④については、(指定のごみ袋を買わせるなどして)ごみ収集に手数料をとってもよい時代になったため、分別しやすく、いつでも出せるゴミ収集に改めるべきだ。また、⑤については、私も、トレイに入っている肉が脂身が見えないようにトレイ側に折りたたまれて入っていて「まいったな」と思うことがあるし、確かにトレイはかさばりもするため、トレイに入れたものとビニール袋に入れたものの両方を準備して購入者が選択できるようにした方がよいと思う。 なお、家事の効率化には、*8-3のような加工野菜や調理済惣菜が便利で需要が増えるのは当然だが、これまで加工すると原産地表示が不要になった。そのため、(かなり遅いが)食品表示法改正によって2022年4月から全ての加工食品に原産地表示が義務化されるようになったのは、需要者の手を伸びやすくするだろう。 *8-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191228&ng=DGKKZO53963870X21C19A2EA3000 (日経新聞 2019.12.28) 男性公務員の育休「1カ月超」原則に 少子化対策男女共に手厚く 政府は27日、少子化対策として男性の国家公務員に1カ月以上、育児休暇・休業を取得させる取り組みを発表した。2020年度から実施する。部下の育休は上司の責任と位置づけ、全員取得を目指す。「月100時間残業」といった長時間労働の是正とセットで取り組む必要もあり、職場の意識や働き方を変えられるかが焦点となる。新制度では、既存の育児休業のほか、特別休暇「男の産休」(最長7日間)や年次休暇を活用し、1カ月以上休めるようにする。育休中は無給扱いだが、標準報酬日額の50~67%にあたる手当金が出る。有給の休暇とセットにすることで収入減の懸念を和らげる。このほか男性の育休取得が進まない背景に、業務面の懸念や取得しづらい職場の雰囲気もある。このため、上司が対象職員と相談しながら取得計画を作成し、育休中の職場の体制を事前に整えるとした。部下の取得状況を直属の上司や幹部の人事評価にも直結させて、職場が一丸となって取り組む姿勢を明確にする。今回、対象となる男性国家公務員は約44万人で、長時間労働を抱えるケースの多いキャリア官僚も含む。職場ごとに計画策定や取得状況を公表し、フォローアップすることも検討している。菅義偉官房長官は同日の女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会で、各省庁の幹部に「男性の育児参加、女性活躍、少子化対策の観点から極めて重要だ」と強調した。菅氏の下で8月末から検討を始め、わずか4カ月で制度の発表にこぎつけたのは、少子化への危機感の表れだ。政府は15年に「希望出生率1.8」を目標に掲げたが、18年の合計特殊出生率は1.42と3年連続で下がった。厚生労働省が24日発表した19年の出生数(年間推計)は、予想よりも2年早く86万人まで落ち込んだ。国立社会保障・人口問題研究所によると、夫婦に聞いた「理想」の子どもの数は2.32人。都内の30歳代の女性会社員は「平日の夜は(家事や育児を1人でこなす)ワンオペ。2人目はためらってしまう」と語る。男性が子育てや家事に費やす時間は先進国中、最低の水準だ。一方で、夫の家事・育児時間が長いほど第2子以降の出生割合が高いという調査結果もある。共働き世帯が当たり前になった今、男女ともに仕事と子育てを両立できる職場環境づくりが欠かせない。もちろん育休の取得だけがゴールではない。男性が前向きに取り組めるように、出産前の「両親学級」といったスキルアップの機会を増やすことなども課題だ。政府は民間企業などへの波及も狙う。男性も保育所の送り迎えができるように、子どもと夕食を取れるように、政府と民間が一体となった継続的な取り組みを期待したい。 *8-2:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/571540/ (西日本新聞 2019/12/27) 食品トレーは必要?“くるりポイ”巡り議論広がる 消費者、店側の声 スーパーで肉や魚を買った客が、商品のラップをくるりと外して中身を包み、トレーは店内のごみ箱にポイ。この「くるりポイ」行為を報じた「あなたの特命取材班」の記事を受け、インターネット上で容器包装のあり方が議論になっている。プラスチックごみ削減が国際的な課題となる中、消費者は何を求めているのか。意見の一部を紹介する。記事をヤフーニュースで公開した11月、コメント欄には約4700件の意見が寄せられた。「私も見た」との目撃情報、マナー面や衛生面で問題視する声に加え、議論は「なぜ『くるりポイ』をする人がいるのか」にも及んだ。理由の一つに挙がったのが、トレーの分別収集の分かりにくさだ。容器包装リサイクル法は市町村に分別収集の「努力義務」を課しており、対応はさまざまだ。福岡市では燃えるごみだが、北九州市では資源ごみ。白色トレーを分別する自治体もあり、「洗浄や乾燥に手間がかかりすぎて、店に捨てる人もいるのだろう」と推測する意見も。来年7月からはレジ袋の有料化が義務付けられる予定だが、「トレーがかさばって持参した買い物袋に入りきらない」との不満も噴出していた。家庭ごみを減らしたい高齢者の事情も垣間見えた。「買った物をカートに積み、バスで家まで運ぶ。少しでも荷物を減らしたい」「有料のごみ袋がすぐ満杯になる。ごみ出しも大変」。商品の見栄えを良くする「上げ底トレー」、野菜や果物を保護する「念のためトレー」、個包装の菓子をさらに包む「おもてなしトレー」などの丁寧すぎる包装についても、店側に簡素化を求める意見が相次いだ。一方で、店側にも言い分があるようだ。「無駄な経費になるトレーなど、本来なら自分たちも使いたくない」。「レジを素早く通して客の待ち時間を短縮し、クレームを最小限にするための店側の気遣いでもある」。「消費者のニーズである衛生的で均一化された品質、安定価格を実現するために、中間センターで食材処理や包装をする仕組みができあがってきた。変えるには、不便やコストアップを容認する消費者の意識の変化も必要」。確かに「野菜が少しでも傷んでいると苦情が出るので、トレーに入れる」というコメントもあり、多様なニーズの板挟みとなっている様子だ。しかし、消費者からは「トレーか袋かを選べるといいのに」「簡易包装でトレーに載せて売り、トレーは店が回収を」などのアイデアも。容器持参で買いたいという声や、トレー価格の上乗せを容認する声も少なくなかった。不便やコストアップを受け入れる意識改革は、少しずつ進んでいる。 *8-3:https://www.agrinews.co.jp/p49580.html (日本農業新聞 2019年12月26日) 加工・業務野菜 需要捉え好機逃がすな 国内で消費する野菜の6割を加工・業務用が占める。高齢・単独世帯や共働き世帯の増加、個食化の進展、消費者の求める利便性・簡便性を背景に需要が伸びる。国内産地は、消費動向を分析し、きめ細かい対応で好機をつかむべきだ。2018年度のカット野菜・冷凍野菜・野菜総菜の小売販売動向調査(農畜産業振興機構)によると、09年から18年までの10年間の全国のスーパー約1000店舗の販売額は、いずれも10年前より増加した。1000人当たりの販売金額は冷凍野菜は5545円と10年前比22%増、野菜菜総菜は7215円と同50%増。カット野菜は7236円と3・3倍になった。伸びが大きいカット野菜を「サラダ」「キット」「カット」「総菜サラダ」に4分類したところ、サラダは同4倍、キットは同3・5倍、カットは同2・6倍、総菜サラダは同3倍だった。品目で見ると、消費動向の変化が分かる。多くの品目が増加する中、ゴボウはカットは減り、総菜サラダが増加。簡便性の高まりで、調理済みの総菜サラダの活用が多い。加工・業務用といったひとくくりの用途ではなく、末端の消費動向を詳しく分析した産地づくりが必要といえる。日本農業新聞は企画「ゆらぐ基~広がる危機」で、人手不足に悩む外食企業が、カット野菜の使用を増やしている事例を紹介。その需要に対し輸入野菜が浸透し、国産が需要を取りこぼしている点を指摘した。国内産地は今まで以上に加工・業務用に目を向けるべきだ。JAグループでは、JA全農が加工・業務用のブロッコリー産地づくりに乗り出した。東北から九州の10県の生産者に、加工時の歩留まりが良い通常の2倍の重さのブロッコリーを生産してもらい、コンビニのセブン―イレブンと取引。11月から国産サラダとして販売が始まった。全農によると、契約取引で農家は安定収益が見込め、調製作業の省力化といった利点もあるという。食品表示法の改正で、22年4月には全ての加工食品に原料原産地の表示が義務化される。国産ニーズが高まることは必至で追い風が吹く。この好機を商機に結び付けたい。農水省も来年度の概算要求で、加工・業務需要に対応した新事業を要求。安定的な生産・供給に向けて、生産事業モデルの育成を支援する計画だ。事業者にとって使い勝手のよい支援策となるよう求める。加工・業務用野菜の取引は「定時・定量・定品質・定価格」の「4定」が重要といわれる。青果物は天候不順に合いやすく「4定」を履行するには、需給調整が大きな鍵を握る。産地だけでなく、卸売会社などの流通業者の協力も不可欠だ。業界一丸で「4定」に挑戦し、加工・業務需要を取り込み、産地の活性化につなげよう。 <「日本産は安全」とも言えないこと> PS(2019年12月31日、2020年1月9日追加):*9-1のように、TPP発効から1年経過した現在、日本産を優遇してきた関税の削減・撤廃で食肉・果実を中心に輸入が増え、今後は日欧EPAや日米貿易協定も発効するので日本の農業は自由化の波に晒されている。しかし、日本産の肉は確かに美味しいが蛋白質を摂りたいのに同時に多量の脂肪を摂らされ、(米国産は安いが品質がイマイチというのと異なり)カナダ産の豚肉は美味しくて脂肪が少ない上に安く、ニュージーランド・オーストラリア産の牛肉は脂肪が少なく価格も安いため、私も普段使いはこちらに変更した。しかし、これらは、飼育方法を変えれば日本でもできることなのだ。また、ニュージーランド産のリンゴは手頃な大きさで一人暮らしや少人数の家族に適している上、価格も安い。一方、日本産は価格が高い上に大きすぎて少人数の家族には向かず、冷蔵庫にも入りにくい。つまり、日本産は、マーケットリサーチしてニーズに合わせた生産をすることが苦手で、その理由は、農業が国に頼りすぎているからなのである。そのため、農協始め農業関係の皆さまは、農業で勝っている国を訪ねて農業の「Best Practice」を実地に調査されるのがよいと考える。 それでは、日本産は安全なのかといえば、牛肉は米国に合わせてBSEの検査基準を引き下げたため米国並みになり、それなら安い方がよいことになった。また、*9-2・*9-3のように、経産省と(疫学の専門家ではない)原発の専門家が「基準値以下に薄めればよい」などという非科学的な理屈で、フクイチの汚染水を海洋放出か大気放出すると決めたような感覚だ。そのため、「日本産」の表示は安全性を保障しないことになり、安全性は地域の取り組みによって変わるものの、地域別の産地表示がなされていなければ選択することができないため、日本産全体を避けた方がよいことになるわけである。 このような状況の下、*9-4のように、立憲民主党と国民民主党が合流協議で焦点の一つとなっている原発政策で、「再稼働を認める条件を厳格化して原発ゼロを目指す方向」という玉虫色の決着をするそうだ。しかし、電力自由化が進んだ今、大手電力会社もグリーンエネルギー・全国展開・海外展開などの新しい選択肢ができたのだから、電力総連の組織内議員を抱える国民民主党がこのような対応をするのは、野党の弱さの原因の一つになるだろう。 *9-1:https://www.agrinews.co.jp/p49626.html (日本農業新聞 2019年12月31日) TPP発効1年 食肉、果実で輸入攻勢 日米控え警戒強まる 環太平洋連携協定(TPP)の発効から30日で1年。関税の削減・撤廃を機に、食肉や果実を中心に輸入攻勢が強まり、国内農業はかつてない自由化の波にさらされている。各国が対日輸出を強化する中、参加国と非参加国でのシェア争いも激化。日欧経済連携協定(EPA)に続き、年明けには日米貿易協定の発効も控える。国内では警戒感が広がっている。 ●豚肉・牛肉 カナダ産対日強化 「カナダにとって日本は最大の輸出相手国に成長した。TPPによってさらに新しいチャンスがきた」。カナダ産豚肉の輸出団体、カナダポーク・インターナショナルは11月、対日輸出増の手応えをこう表現した。財務省の貿易統計によると、1~11月期の豚肉の輸入量は、前年同期比4%増の88万6671トン。同5%増のカナダ産は、4月に単月の輸入量で初めてトップの米国を上回るなど勢いを増す。「品質には定評がある。関税削減で価格面でも優位性が高まった」(大手輸入業者)など、品質・価格の両面で攻勢をかける。国内での人手不足が深刻化する中、カットなど1次加工品を中心としたメキシコ産も同16%増と大幅に増えた。牛肉は、輸入量全体では前年同期並みだが、カナダ産が同95%増の3万9730トン、ニュージーランド産が同32%増の1万7368トンと、参加国からの輸入量は大きく伸びた。「関税削減で高価格帯の価格が下がり、米国産からシフトした」(食肉業者)という。主力のオーストラリア産は現地価格の高騰が影響したため、同5%減となった。輸入と競合するとされる乳用種の小売価格は、年明け以降、下落傾向が続いている。農畜産業振興機構の調べによると、2019年度の11月までの乳用種など「その他」の牛肉の小売価格は、ばら肉が100グラム当たり386円と前年度比9%安となっている。 ●ブドウ・リンゴ 店頭でも存在感大 スーパーなどの店頭で急速に存在感を高める輸入果実も、TPP参加国からの攻勢が鮮明になっている。発効国で関税が撤廃されたブドウは同27%増の4万3556トン。オーストラリア(25%増)やメキシコ(122%増)などからの増加が目立つ。卸売業者は「種なし皮ごとの手軽さが消費者に受けている。関税撤廃で価格が下がったことも大きい」と指摘する。リンゴも、同30%増えた。ニュージーランド産が同35%増と大きく伸ばした。異常気象や高齢化で国内産地が課題を抱える中、「国産リンゴの不足分を補う」(卸売業者)との声もあり、シェアを奪われる可能性がある。 ●ワイン・乳製品 低価格の競争激化 ワインは、同7%増の26万1359キロリットル。日欧EPAで関税が即時撤廃された欧州からの増加が中心だが、メキシコ(15%増)、ニュージーランド(7%増)などからの輸入も増えた。山梨県で「日本ワイン」の醸造に力を入れるワイナリーは「国内では、低価格帯のワインを選ぶ消費者の比率が高い」と、輸入増加による競争の激化を懸念する。乳製品は、ナチュラルチーズが同6%増の27万900トンとなった。もともと関税が低い野菜は、大幅な増加は見られなかった。 ●影響監視継続的に 農畜産物の貿易に詳しい北海道大学農学部の東山寛准教授の話 食肉やブドウといった果実など影響が懸念されていた品目では、確実に輸入量が増えている。国は、品目ごとの輸入量の動向や国内価格への影響を継続的に注視して、必要な国内対策に結び付けることが重要だ。今後、懸念されるのが、国内対策の財源確保になる。これまで安定的な財源となっていた関税やマークアップ(輸入差益)が年々減っていく中で、将来的にどう財源を捻出するのか。国は明確な枠組みを示すべきだ。4月以降、関税の削減率は3年目水準に下がり、輸入攻勢はさらに強まるだろう。産地には、価格ではなく、付加価値を高めるなどの対抗策が求められる。 *9-2:https://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=600592&comment_sub_id=0&category_id=142 (中国新聞 2019/12/29) 福島原発の処理水 地元に我慢強いるのか 東京電力福島第1原発の汚染水は、いくら処理しても放射性物質が残る。タンクに保管され、増え続ける「処理水」をどうするか。政府の小委員会の議論が大詰めを迎えている。海洋放出と大気放出を軸にした取りまとめ案を先ごろ、経済産業省が示した。風評被害の懸念は根強く、タンクでの長期保管を望む声もある。技術面や時間的制約から選択肢を絞り込んだのは理解に苦しむ。未曽有の原発事故によって、深手を負った地域経済は今もなお復興の途上にある。追い打ちを掛けるような提案ではないのだろうか。小委員会では、他にも地層注入、放射性物質トリチウムの分離、地下埋設の3案を検討課題としていた。いずれも新たな技術や規制が必要だとして、「現実的な選択肢として課題が多い」と除外。前例が国内外にある、海洋と大気に放出する案だけを残した。廃炉作業では、溶融核燃料(デブリ)の取り出しという未知の技術開発に挑もうとしている政府の姿勢とは、落差があまりに大きい。処理水でも、地元が風評被害に遭わずに済む手だてを見いだすべきである。結論を急ぐのは、2022年夏ごろまでに保管タンクに収めきれなくなることと無関係でないだろう。背に腹は代えられないからと、手っ取り早い策を選んだように映る。取りまとめ案では、保管中の処理水全てを1年間で海洋や大気に捨てたとしても、一般の人が年間に被曝(ひばく)している線量の約1600分の1~約4万分の1にとどまるとしている。だからといって風評被害が起きないとは限るまい。地元にとって死活問題であるのに、風評被害の深刻さや規模は比べられないとして、経産省は各案での被害想定を示さなかった。福島県民からすれば、誠実さを欠く態度に受け取れよう。原発事故によって、県産米は今も、放射性物質濃度について全量全袋検査を続けている。農業や水産業にとどまらず、観光にも影響が及ぶ恐れもある。小委員会の委員から「社会的影響は極めて大きい、とはっきり書くべきだ」といった意見が相次いだのは当然だろう。最終的に処理方法を決めるのは政府である。小委員会からの提言書が、重要な判断材料になる。だからこそ、各案が及ぼす風評被害の程度も明記する必要があるのではないか。原子炉から抜け落ちたデブリは水で冷やし続けている。それに伴って生じる汚染水の量は、事故直後に比べて3分の1ほどに減ったとはいえ、1日当たり170トンに上る。おととい公表された最新の廃炉工程では、25年までに汚染水を100トン以下にするとした。それで目いっぱいというのが、安倍晋三首相の言う「アンダーコントロール(制御できている)」の実態に他ならない。福島県内の漁業は、魚種や海域を限定した試験操業がほそぼそと続き、先行きは見通せていない。畜産業でも、避難指示が解除された地域でさえ牛農家の95%が立ち直れていない。地元から上がっている不安や懸念に丁寧に耳を傾け、支援してこそ「復興」は近づく。これまでの苦境を思えば、新たな我慢を強いるべきではない。 *9-3:https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201912/0012996958.shtml (神戸新聞社説 2019/12/29) 原発処理水処分/「安全神話」に頼りすぎだ 東京電力福島第1原発の敷地内で保管する処理水の処分について、経済産業省が政府小委員会に海洋と大気への放出を軸とする3案を示した。いずれも放射性物質による健康不安や風評被害への懸念が大きい。社会的影響を無視した強引な絞り込み方には地元で反発の声が高まっている。ゼロベースで再考すべきだ。第1原発では、事故で溶け落ちた核燃料を冷やす際に生じる汚染水が増え続けている。多核種除去設備(ALPS)で浄化した後の処理水を、敷地内にタンクを増設して保管している。東電は2022年夏ごろに満杯になるとしており、小委員会で検討を続けてきた。ALPSでは放射性物質のトリチウムを除去できない。しかし海水や空気で基準値以下まで薄めれば健康上の問題はないというのが東電や政府の見解だ。国内外の原子力施設で海洋放出されていることも今回の経産省案の根拠になっている。しかし公聴会などでは人体の内部被ばくや、食物連鎖によって濃縮される問題を研究者らが指摘した。トリチウムの「安全神話」が生まれているとの科学的な批判を受け止め、議論を丁寧にやり直す必要がある。そもそも第1原発内だけで保管するのもおかしな話だ。人が住めなくなった原発の周辺地など、候補はある。それなのに、不明確な根拠で保管継続を選択肢から外したのは乱暴と言わざるを得ない。近畿大学などのチームは、トリチウムの除去技術を開発している。こうした研究の実用化を支援することが、事故を起こした東電や国の責任ではないか。処理水にトリチウム以外の放射性物質が残っていたことを東電は公表しなかった。隠蔽(いんぺい)体質への反省も十分でないまま、放出に地元の理解が得られると考えているなら甘過ぎる。自然界に放出した場合の漁業などへの風評被害についても、経産省案は十分に検討していない。住民の実害への不安にも寄り添う態度が見られない。政府案は、コストが低い海洋放出の優位性を強調する文言が並ぶ。リスクを軽んじれば最大の被害を招くという警鐘を真摯(しんし)に受け止めるべきだ。 *9-4:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/381853?rct=n_politics (北海道新聞 2020/1/9) 立憲と国民、原発再稼働厳格化で調整 立憲民主党と国民民主党が合流協議で焦点の一つとなっている原発政策を巡り、再稼働を認める条件を厳格化し、原発ゼロを目指す方向で最終調整していることが分かった。昨夏の参院選を前に両党など4野党が合意した事実上の共通政策に基づき、避難計画や地元合意を条件付け、再稼働が困難な内容とする。立民の枝野幸男、国民の玉木雄一郎両代表が7日夜の会談で一致。関係者が9日、明らかにした。立民が「一日も早い原発ゼロ実現」を掲げ、再稼働を認めないのに対し、国民は「2030年代」を目指し、再稼働を容認する電力総連などの組織内議員を抱える。このため政策は原発が主な論点となっている。 <風と流れをとらえるグリーン&ブルーインフラ> PS(2020年1月3日追加):*10のように、ノーベル化学賞を受賞された吉野彰さんが言われるまでもなく、今後は環境を護る経済でなければ持続可能ではない。しかし、それを実現する技術革新・地域資源の利用などの脱炭素の要請は、実は日本にも地方にも追い風なのである。そのため、国が無駄遣いをする余裕などない人口減時代の新たな国土計画には、いつまでも直接支払いをあてにする農業ではなく、農林水産業を生業とする場所で同時にエネルギーを創出できるような投資をしてもらいたいわけだ。      (図の説明:1番左は、農業施設に設置できる発電機例、左から2番目は農業用水路に設置した小水力発電機、右の3つは農業地帯に建てられた風力発電機だが、風力発電機は進歩が望まれる。なお、中央の図のように、田畑が小さく区切られているのをよく見かけるが、もっと大きな区割りにしないと大型機械が入らず、生産性が上がらないだろう) *10:https://www.agrinews.co.jp/p49627.html (日本農業新聞論説 2020年1月3日) [風をとらえる] 緑の資本論 農と自然の力で世直し グリーンパワーが日本を再生へと導く。今年は、農業や自然環境が持つ豊かな恵みを国土や地域づくりに生かす「グリーンインフラ(緑の社会資本)」推進の年。人口減、地方衰退、気象災害などの課題を克服し、持続可能な社会へ踏み出す時だ。成長から成熟へ、競争から共創へ。大転換期を生き抜く「緑の資本論」を提唱する。「グリーン公共事業」「グリーン経済」「グリーン資本主義」。より良い経済や社会のためのキーワードは「グリーン」。総称して「緑の資本論」と名付け、社会課題の「解」を探る。まずグリーンインフラの実例から──。 ●大地潤す命の水 その人は人生を懸けて「命の水」を求めた。昨年12月、アフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲医師。享年73。中村さんは「百の診療所より1本の用水路」を信条に、内戦と干ばつに苦しむ不毛の地で「緑の大地計画」を進めた。生きるための水は、大地を緑の沃野(よくや)に変えた。17年かけて27キロに及ぶ農業用水路を通し、1万6500ヘクタールの土地を潤した。その水は今、65万農民の営農と暮らしを支える。平たんな道ではなかった。資金、機材、技術、労力、どれも乏しい。生態系もこれ以上壊したくない。答えは中村さんの足元、郷里の福岡県にあった。筑後川の中流、朝倉市に江戸時代から伝わる「山田堰(ぜき)」。大小の石を斜めに敷くことで暴れ川の流れを和らげ、用水路に導くせきである。今も現役で、一帯を有数な水田地帯に変えた。この技術を中村さんに橋渡ししたのが「山田堰土地改良区」の前理事長・徳永哲也さん(72)。昨春、中村さんから「ぜひ現地を見てほしい」と誘われ、アフガンに赴いた。「目にしたのは山田堰そのものでした」。胸が詰まった。中村さんも満面の笑み。その笑顔が最後になるとは思いもよらなかった。「山田堰は世界に誇れる技術」と言ってくれた中村さんの思いが今は分かる。「先生の遺志を継ぐのが私たちの務めです」。江戸の知恵が時空と国境を越え、人々の暮らしとなりわいを支える。 ●共生・循環経済を ダムや橋をハードインフラとするなら、今求められているのは「緑の社会資本」。1次産業や自然の持つ多様な力を地域づくりや国土計画、防災・減災に生かすこと。「緑の大地計画」は、その生きたお手本である。国交省は昨年を「グリーンインフラ元年」と位置付け、今年から官民連携のプラットフォームを始動させる。引き金は、深刻化する気候変動と環境破壊、1次産業や地方の衰退だ。食、農、環境など17分野で、2030年までに国連が各国に問題解決を求めた「持続可能な開発目標」(SDGs)。今年から運用が始まる温暖化防止のパリ協定。「持続可能社会」が世界の共通語になった。その有効な解決策となったのがグリーンインフラ。欧米では1990年代後半から、都市緑化による雨水管理、自然環境を利用した減災・防災対策が始まった。特に欧州は生物多様性の保全を重視。水質や大気の浄化で気候変動を和らげる「生態系サービス」の考えを取り入れる。造園家で東京都市大学特別教授の涌井雅之さんは「日本こそが、自然共生と再生循環の歴史を持つ」と指摘。里山などの知恵を引き、日本人は自然を「手入れ」することで、その恩恵を最大化し、災害を最小化してきたという(総合情報誌『地域人』)。 ●農山村は先進地 グリーンインフラは、農業の多面的機能そのものだ。だが生産基盤の弱体化は、災害への抵抗力を弱め、集落機能の喪失は環境破壊の悪循環を招いている。国土管理と防災の視点で、森林・河川、水田、里山・里海、農業水利、都市農地などの役割を再評価し、先端技術と組み合わせ、維持・修復のために直接支払いや公共投資を大胆に行うべきだ。いわば日本版「グリーン・ニューディール」政策である。自然環境の「保全」と併せ、農山村の資源を宝に変える「攻め」でも投資、雇用、人材を呼び込みたい。営農型大型太陽光発電、バイオマス(生物由来資源)や小水力発電によるエネルギーの地産地消、小型電動車の「グリーンスローモビリティ」、人工知能(AI)を活用した「スマートため池」など、農山村は課題解決の先進実験場だ。そこで大事なのは住民の参加。地域内外の多様な人材が、それぞれの持ち場で、課題に関わりを持つことだ。棚田の復活、生き物が集うビオトープや水辺の再生、市民農園参加など、身近なところから一歩踏み出してみよう。ノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんは言う。「環境と経済を調和させる技術革新が持続可能な社会を開く」。地域資源や先端技術を活用し、社会や経済の仕組みを変えるのは脱炭素時代の要請だ。各省庁も発信を強める。国交省のグリーンインフラ戦略のほかに、環境省の「地域循環共生圏」、農水省の「農林水産業×環境・技術×SDGs」構想などがある。新たな国土のグランドデザインに向け、関係省庁を横断的につなぐ国家戦略と体制が必要だ。経済界も変わり始めた。環境や社会課題に配慮した「ESG」投資が広がる。社会貢献が企業価値となる時代だ。「グリーン・キャピタリズム」(緑の資本主義)が企業活動の新潮流になるだろう。国連環境計画(UNEP)は、環境リスクや生態系への影響を減らし、人々の生活の質を向上させて不平等を解消するための「グリーン経済」を提唱する。「緑の資本論」で、環境と調和した持続可能な社会をどうつくるか。国連が求めた「大胆な変革」へ。残された時間は多くない。国家も個人も問われている。 <次の農業基本計画は・・> PS(2020年1月4、9日追加):私は、①食料自給率の向上 ②農業の多面的機能の発揮 ③農業の持続的発展 ④農村の振興 という農業基本計画には賛成だが、「若者が田園回帰し始めても農業者や農地の減少が止まらない」背景には、農業を始めるには「自然や農業が好きであること」以外のさまざまなハードルが存在することがあると思う。そのハードルとは、i)世襲でなければ用地を確保しにくい ii)個人企業なので、資金を要しリスクを伴う iii)機械の値段が高い iv)家族労働を強いるので配偶者に仕事の選択の余地がなく、1人当たりの年収が少ない v)家制度を前提としたムラ社会に溶け込まざるをえない vi)ただ働きが多い などであるため、求められる農業のスタイルは、世襲制度・家制度・家族労働・ムラ社会・共同作業という価値観を共有しなくても安心して農業を選択できる方法を準備すること、農業機械や農業資材の高額すぎる価格付けをやめること、融資やリスク回避の方法を充実することなどだと考える。 上のi) ii)iii)iv)については、*11-2のように、よい承継相手を見つけることができれば世襲でない方法もあるが、譲渡(もしくは賃貸)の範囲や公正な価値について書面で契約しなければ不満が残る。日本では不動産評価に売却価値を用いて収益還元価値を使わないため、立派な果樹等が評価されないことになり易いが、これらは事業承継や企業価値評価に慣れた公認会計士・税理士等に任せればよいと思う。また、引退者が園地を現物出資して承継者と農業生産法人を作り、貢献分の利益を配分してもらえば、引退者は園地と縁が切れる寂しさもなく、承継者にスムーズに技術移転することが可能だ。なお、*11-3のように、若者が推進力となって「田園回帰」が起こっているそうだが、*11-4のように、多様な移住者が活躍できる地域づくり、交通網・病院・学校などのインフラの確保は必要で、全国町村会の食料・農業・農村基本計画の改定に向けての政策提言に期待される。ただし、「交付金」は、既得権益化するのではなく、離陸するための滑走期間の投資として使って欲しい。 *11-1:https://www.agrinews.co.jp/p49633.html (日本農業新聞 2020年1月4日) [風をとらえる] 転換期の基本計画 後世意識し使命果たせ 農家の営農と生活、農村の風景は10年後の2030年にはどうなっているか。国民の食料はしっかり守られているか。目指すべき姿を描く新たな食料・農業・農村基本計画の検討が詰めに入る。時代状況が激変、価値観が多様化しつつある転換期にふさわしい、後世に恥じない基本計画を打ち立てるべきだ。農業者や農地の減少が止まらず、追い打ちを掛けるように国際化を受け入れた。一方で、若者の田園回帰に見られる農業への新たな期待も広がる。その中で迎えた今回の基本計画の改定は、政府の段取りでは3月。審議日程は残りわずかしかない。議論が尽くされているかというと、疑問だ。正式な審議開始は昨年9月で、駆け足の印象を拭えない。だが、基本計画の使命は大きい。原点にさかのぼりたい。初の基本計画は2000年。前年に制定された食料・農業・農村基本法の①食料の安定供給の確保②多面的機能の発揮③農業の持続的な発展④農村の振興──という基本理念に沿った政策を具体化し着実に進めるためだ。当時は、世界貿易機関(WTO)農業交渉が始まるという時期。国際化の荒波から、国民合意の下に農業をどう守るかという切迫した状況認識があった。国民の食料安全保障として食料自給率目標を基本計画で定め、洪水防止をはじめとする多面的機能の維持へ中山間地域等直接支払制度を導入するなど、新たな局面に対応した農政転換を果たしたのもこの時である。今の状況はどうか。環太平洋連携協定(TPP)、日欧経済連携協定(EPA)と日米貿易協定が相次ぎ発効。WTO交渉で想定していた水準をはるかに超える自由化を受け入れた。本来なら経営・所得安定の在り方を抜本的に検討すべきところだったが、基本計画の審議では全く踏み込んでいない。ただ、生産基盤の維持・強化が欠かせないという共通理解は深まった。特に家族経営や中小規模農家に目配りすることを、政府が方向性として示したことは大いに歓迎したい。どう具体化するかが今後の焦点だ。事業の補助要件を緩和するだけで終わらせてはならない。一人一人の力を集め、地域として大きな力を発揮してもらうことが重要だ。その手だてを考えることが、今後の審議に欠かせない。地域の姿が変わりつつあることにも目を向けたい。若者らが農村に移住する動きがある。地域の外から農業を応援する都市住民も増えている。どのようなビジネススタイルや生活のにぎわいが生まれるか、農業・農村の新しいイメージを描く作業も手付かずで残っている。時代の転換期に直面する今回の基本計画は、背負う課題があまりに多い。過去の審議に当たった委員は本紙取材に「いま振り返り、使命を果たしたと言える」(森本一仁氏=農業)と語った。今回も胸を張れるように論議を尽くしてほしい。 *11-2:https://www.agrinews.co.jp/p49678.html (日本農業新聞 2020年1月9日) [新たなバトン 世襲ではない継承へ](2) 果樹園に新規就農 契約巡り食い違い 壁乗り越え信頼感 (山口県周南市) 山口県周南市須金集落。細い1車線の道路を進むと急傾斜のブドウ園が見えてくる。見谷勇さん(86)、朝子さん(83)夫妻が45年前から育ててきた1・2ヘクタールの観光果樹園だ。2年前、見ず知らずの田中友和さん(43)、和歌子さん(42)夫妻が受け継いだ。他人への継承はいくつもの壁があったが、田中夫妻は独立して2年、ほぼ営農計画通りで売り上げも順調だ。友和さんは「消費者に喜んでもらえるブドウを作り、農家の仲間を増やしたい」と見据える。朝子さんは「以前のお客さんが今も喜んで買っている。丁寧な仕事だから、これからも大丈夫」と園を託す。2人とも県外出身の公務員だった田中夫妻。友和さんは働きながら農家への夢を温めてきた。40歳を間近に控えた頃、行楽で見谷夫妻のブドウ園を訪れ、観光農業と果樹に興味を感じた。一方、見谷夫妻の子どもたちは農業を継ぐ気はなく、夫妻も自宅から30分離れた園地に続く細い山道の運転が高齢で難しくなってきたことなどから、離農を考えていた。「あんなに美しい園地は他にない」(県農業会議所)といわれるまでにした園地の荒廃は辛い──。そこで、知人の勧めで県農業会議所の後継者を募集する農家のリストに登録した。2015年、就農先を探していた田中夫妻はリストで三谷夫妻の果樹園を見つけ、会議所に問い合わせた。その後、勇さんと田中夫妻、市など関係機関が集まり、継承に向けた会議を何度も開いた。16年に田中夫妻は退職し、子どもを連れて同集落に移住。2年後の継承に向けて見谷夫妻の元で研修を始め、草刈りや配達などに励んだ。しかし、研修半ばに契約問題が浮上。友和さんは資産の売買額を園地全体のものとして、合意できたと思っていたという。見谷夫妻は金額は農地とブドウの木230本分と捉え、農機や作業所、トイレなどは別途契約すると考えていたため、齟齬(そご)が生じてしまった。当事者同士での話し合いが続いた。ブドウの木が育つまで7年間ほぼ無収入という苦難を乗り越えてきた勇さんは、当初の金額では「納得できなかった」という。他にも、研修内容など意思疎通が難しい局面が何度かあった。勇さんは人に教えた経験がなく、親子以上の年齢差での研修は手探り。特に繁忙期は教える余裕もなかった。肝心の売買金額が合意できず、田中夫妻は研修をやめることも考えたが、未収益期間の長い果樹の新規就農は難しく、最終的には当初の金額から上乗せして契約した。勇さんから過去2回分の青色申告を見せてもらい、経営内容が良好だったことも決断を後押しした。県農業会議所は「契約問題は大きな反省点」とし、教訓とする考えだ。朝子さんは「田中さんたちが折れてくれた」と感じる。見谷夫妻も田中夫妻も「金額面は最初に書面で残すべきだった」と後悔する。だが、継承を果たした今は、互いに感謝する。「懸命に働く姿を間近で学べた」と和歌子さん。友和さんも、棚や農地だけでなく販路も継承できたことは「見谷さんのおかげ」と感じる。勇さんは「山間部で土地は最高。高品質のブドウを作り続けてほしい」と願う。見谷夫妻は継承後、果樹園は見に行かないと決めている。朝子さんは「私たちが行ったら気を使わせてしまう。人柄が優しい2人だから、お客さんとの関係もうまくいく」と見守る。見谷夫妻は心の中で応援し続ける。 *11-3:https://www.agrinews.co.jp/49644?page=2 (日本農業新聞 2020年1月5日) 「田園回帰」着々と 本紙独自調査 28府県移住最多 若者が推進力 都道府県の移住施策担当者に移住者の数や傾向、施策などを聞いた。移住者数の全国調査は政府統計になく、17年度実績から本紙が調べている。17年度は26府県で移住者数が過去最多だった。ただ、各県で移住者の定義が大きく異なり、単純比較はできない。そのため都道府県ごとの過去の調査と比べた。岩手など、調査手法を変えたなどで17年度以前と比較できない県もあった。東京や大阪など都市の都府県は調査しておらず、新潟や熊本は公表していない。長崎県は、移住者を「県と市町村の相談窓口を通じて県外から移住した人」として調べ、06年度からの調査で18年度は初めて1000人を突破した。県によると、16年度に「ながさき移住サポートセンター」を発足させたことなどが奏功し、飛躍的に伸びている。高知県は、「転勤や進学は除き、定住する意志を持って県外から県内に生活拠点を移す」と定義する。県と市町村の相談窓口で把握した数は18年度が934組1325人で、12年度から8倍に増えた。新規就農を希望して移住する若者も目立つ。07年度から調査し、移住者を順調に増やす福井県は、就農相談を定期的に行い、農家希望者向けのバスツアーなど移住と農業部門が連携して進める。専業農家だけでなく、直売所や兼業農家、週末農業など、多様に農との関わりを求める移住者が多いとした県の回答が多かった。一方、移住者数が減り「頭打ち」とする県もあった。島根県は、県外からの転入者に5年以上居住する意志を持っているかを市町村の窓口で調べ、全市町村からの報告から把握する。18年度は3900人で、17年度に比べ200人以上減った。同県は「移住者が減ったことは重く受け止めているが、関係人口の拡大なども力を入れていく」とする。移住者数が減少した他の県も「県の認知度を高めることが重要で、移住者の増減だけで一喜一憂していない」「移住者数の正確な把握は難しく、定住を重視する」などと答えた。 *11-4:https://www.agrinews.co.jp/p49640.html (日本農業新聞 2020年1月5日) [風をとらえる] 農村価値創生 格差解消と両輪で築け 農村に可能性や価値を見いだす移住者らが増えている。この機運を生かし、多様な主体が活躍できる地域づくりを進めたい。それは生産面だけでなく交通網や病院、学校など生活基盤の確保が前提だ。田園回帰を広げ都市との格差解消と向き合い農村価値創生の時代を開こう。移住者に関する日本農業新聞の調査では、以前と比較可能な28府県で2018年度の移住者数が過去最高を記録した。住んでいなくても地域や住民と継続的に関わる「関係人口」や、農村を訪れる訪日外国人(インバウンド)も増えている。人々のつながりや里山の暮らし、食文化、山や田畑といった農村の価値に魅了されている。地元の農家や地域住民だけでなく、世代や仕事、立場などの垣根を越えて連携、融合していくことが農村価値創生の鍵となるだろう。そして価値の土台をつくるには、都市と農村の格差と真剣に向き合わなければならない。農村の価値創生は、効率性や目先の財政にとらわれては実現できない。政府は学校統廃合や病院の再編を進めるなど、地方創生を進めるとしながら矛盾した政策を続けている。また、選果場の閉鎖や、農業施設や水利施設の老朽化、人手不足など生産基盤の弱体化も深刻だ。新しい考えや仲間を受け止める包容力の向上や、多世代が集う場の仕組みづくりなどのソフト面と共に、学校や病院、通信網、農業施設など生活・生産基盤の充実は両輪で考える必要がある。学校や病院がない農村をあえて目指す移住者はいないだろう。全国町村会は食料・農業・農村基本計画の改定に向けて、「新たな価値を創造する舞台としての農村」をつくることを柱とした政策提言を行った。農村の価値を持続的、安定的に高めるための「農村価値創生交付金」の必要性を主張している。地域独自の多様な取り組みが展開できるよう、国が使途の大枠を決め自治体に客観的な基準で配分する仕組みだ。財源は既存の補助金の移行などで確保するとしており現実的な提案だ。交付金は、移住者らの呼び込みや道路や学校、通信など都市と農村の格差解消でも期待される。産業政策や各府省の地域政策と連動させ、政府は総力を挙げて具体化すべきだ。今年は、3月の策定に向けて基本計画の改定論議が大詰めとなる。21年度の施行を目指す新たな過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)も、策定への論議が本格化する。また、20年度から5年間の地方創生の基本方向を示した第2期総合戦略が昨年末に閣議決定され、これを受けて各自治体は地方版総合戦略を策定する。こうした農業・農村振興の中長期的なビジョンづくりとその取り組みに向け、田園回帰を後押しする政策と基盤の格差解消を両輪として考え、農村価値創生を実現させたい。 <ごみ処理と給電・給湯> PS(2020.1.6追加):*12の鳥栖市真木町の広域ごみ処理施設建設予定地は、災害リスクのみならず人口密度から考えても適地ではないだろう。ゴミ処理施設建設は周辺住民に嫌がられるわけだが、少し離れた高い場所にある山林を拓いて作り、ゴミ処理で発生する熱で発電したり湯を作ったりして、迷惑をかける地域の住民に低価格で販売すれば、マイナスとプラスが相殺されるのではないだろうか。発生するCO₂は、それだけなら山林の成長にプラスだ。   (図の説明:左図のように、ゴミの焼却熱で発電するのは普通になりつつあり、右図のように、再エネ発電に占める割合も高い。また、ゴミ処理時に発生する熱で給湯するシステムもある) *12:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/473078 (佐賀新聞 2019年1月6日) 鳥栖ごみ処理施設予定地「災害の危険」 島谷・九大大学院教授が講演 鳥栖市真木町の次期広域ごみ処理施設建設予定地の災害リスクについて考える講演会が5日、同市内で開かれた。河川工学の専門家で土木学会九州北部豪雨災害調査団長などを務めた島谷幸宏・九州大学大学院教授は「筑後川流域で最も災害の危険性がある地域」と語り、適地ではないとの見解を示した。島谷教授は、国土交通省が2016年に公表したハザードマップで予定地の浸水想定が最大5メートル未満に見直され、地形的にも河川が集中している点に注目。国交省が昨年10月、気候変動で気温が4度上昇した場合、九州北西部は短時間雨量が1・5倍、洪水発生頻度は4倍になると発表したことに触れ、「毎年氾濫が起きる可能性がある。常識的には選ばない場所」と指摘した。福岡県朝倉市などを襲った17年7月の豪雨後に現地調査をした経験などを踏まえ、「仮に大きな水害が発生すれば、1軒当たり2トンの水害ごみが出る。施設をかさ上げして造っても周辺道路が水没し、土砂などが流れてきたら簡単に復旧できないのではないか。ごみが運べず大混乱する恐れがある」などと語った。講演会は予定地周辺の住民らでつくる「ハザードを考える会」(代表=馬場祐次郎・鳥栖市あさひ新町区長)が主催し、同市や久留米市、みやき町などから約100人が参加した。 <これが日本の林野庁のレベルだ> PS(2020/1/10追加):森林の間伐が行われない等の問題点を指摘したら、*13のように、山肌をまるごと伐採する皆伐をしはじめたのが日本の林野庁である。このやり方が、大規模な土砂崩れを発生させると同時に、山の保水力をなくし、流れ出した土で川やダムが浅くなって、水害が起こりやすくなるのは誰でもわかることである。それらを総合的に考えることもできず、単に現在の木材生産量を増やすことだけを目的として、戦後せっかく植えたスギ・ヒノキなどの森林資源を数十ヘクタールにもわたって皆伐するのに補助金を出すなど、専門家のすることとはとても思えず、呆れるわけである。 *13:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/574555/ (西日本新聞 2020/1/10) 「皆伐」から「自伐」減災林業 九州の業者が連絡会結成へ ●小規模作業、土砂崩れ拡大防止に 小規模な林道や作業機械を使って、スギやヒノキなどの人工林を伐採する「自伐型林業」を推進するため九州の自伐型林業者が今月、連絡会を結成してネットワーク化を図る。国は木材生産量を増やすために、山肌まるごと伐採する「皆伐」を推進している。林業研究者は、このやり方が「土砂崩れなどの災害を拡大させる」と問題視しており、山への負荷の小さい自伐型林業の推進により減災を進める狙いだ。自伐型林業は、山林所有者や中山間地の住民が、山の斜面や水の流れを考慮した上で、自らパワーショベルを使って山の中に軽-小型トラックが1台通れる幅2メートル程度の道を高密度に整備し、木材を搬出するやり方。小規模だが、伐採作業を森林組合などに委託する委託料がかからないため利益を出しやすい。一部の木は伐採せずに残して100年超えの優良材に育て、持続可能な林業へつなげる。国内の山林では、戦後の造林政策で植えられたスギやヒノキが利用に適した時期を迎えている。そうした木を数十ヘクタールにわたり高性能林業機械を使って切り出す皆伐が主流となっている。林野庁は2018年度から初めて皆伐(再造林も含む)作業にも補助金を適用する補助事業を始めた。木材生産量を増やし「成長産業化」する狙いだ。自伐型林業を推進するNPO法人、自伐型林業推進協会の中嶋健造代表理事は、17年の九州豪雨で33人が死亡した福岡県朝倉市を調査。その結果、「調査した皆伐地域のすべてで崩落を確認した。地形を考慮せずに林道が築かれ、そこから崩れた場所も目立った」と指摘する。林野庁は九州豪雨の原因調査で「雨量が原因」としたが、中嶋氏は「林業にも大規模災害となった一因がある」と訴える。九州大の佐藤宣子教授(森林政策学)は「皆伐後しばらくたつと広く根を張った木がなくなり、山が最ももろくなる。地形などを踏まえて伐採をしないと災害につながる恐れがある」と話す。連絡会には現段階で、宮崎県、熊本県などで活動する自伐型林業者のグループなど6団体が加入予定。26日に福岡市早良区の九大西新プラザで設立記念講演会を開く。

| 農林漁業::2019.8~ | 04:43 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

|

2019,08,19, Monday