左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

|

2025,09,11, Thursday

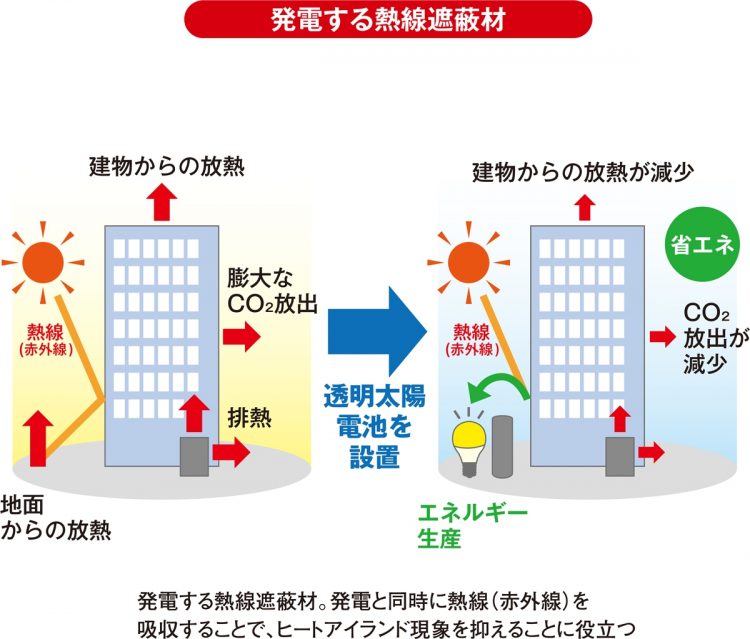

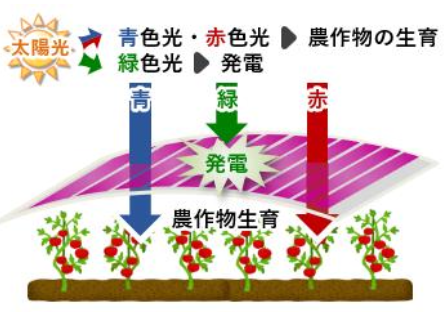

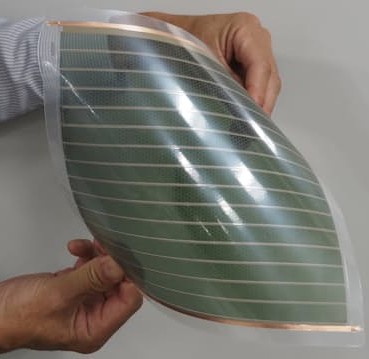

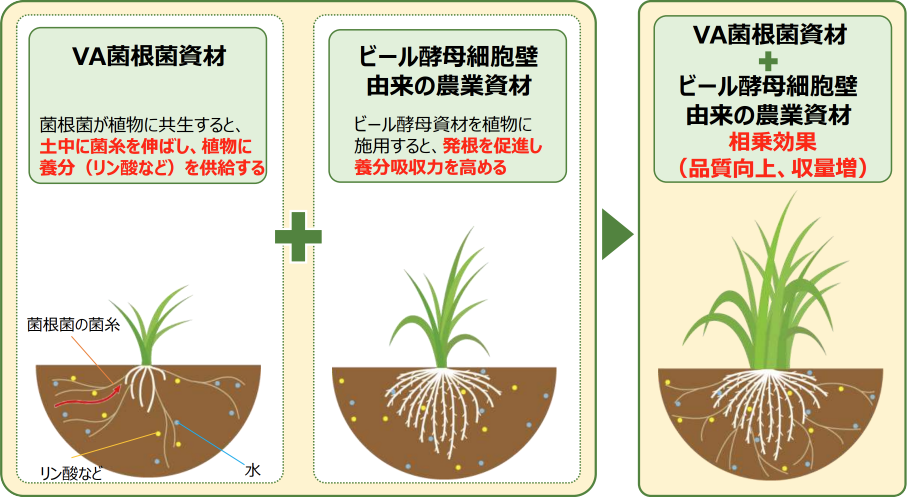

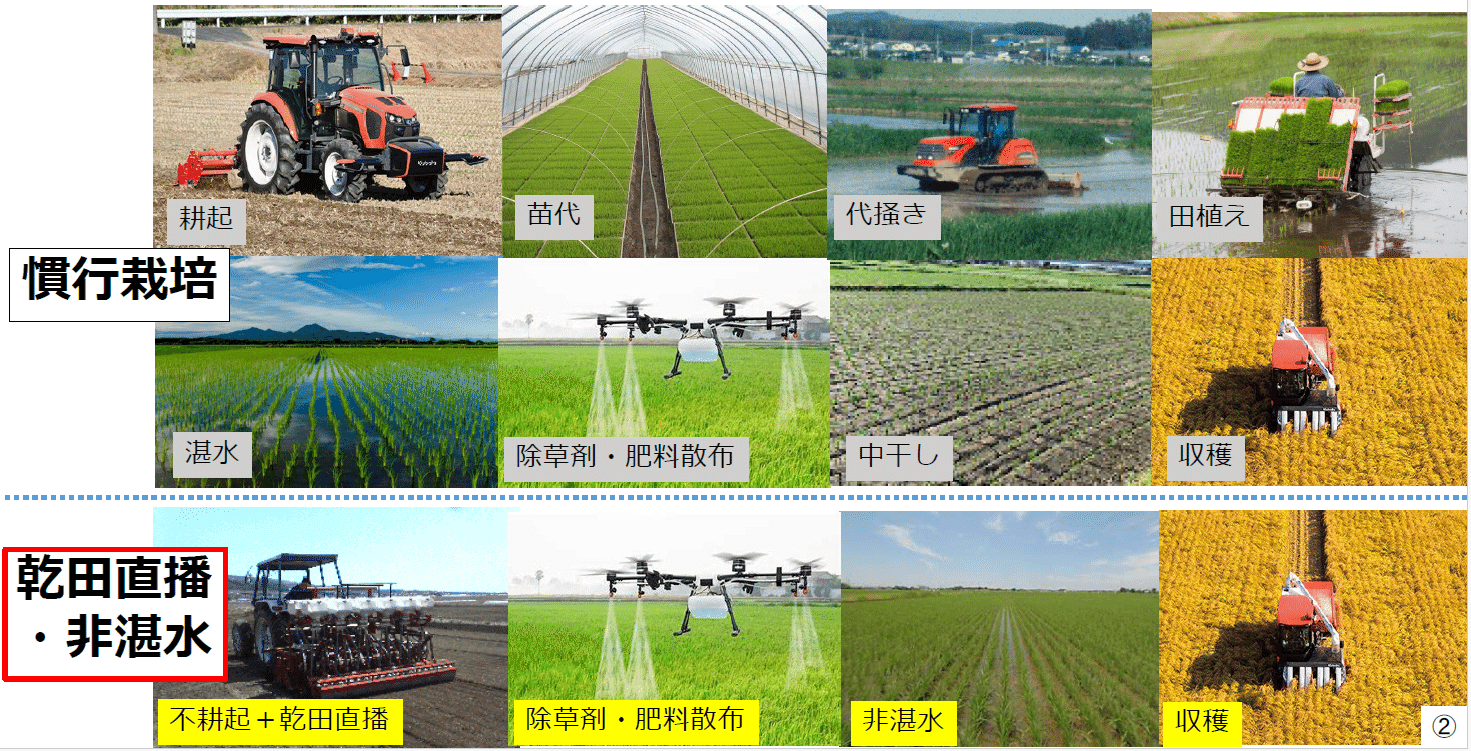

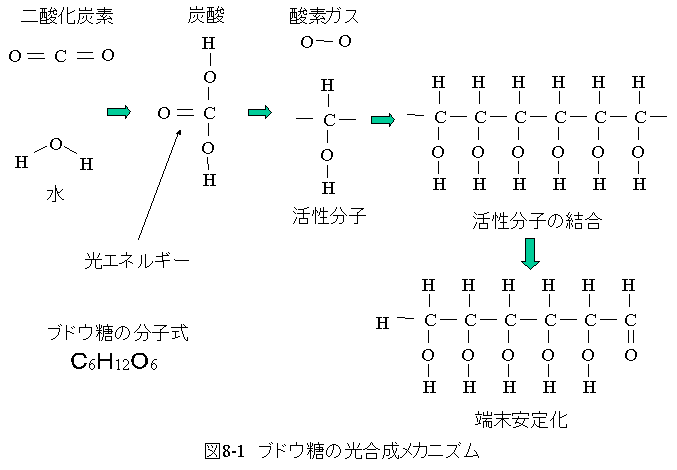

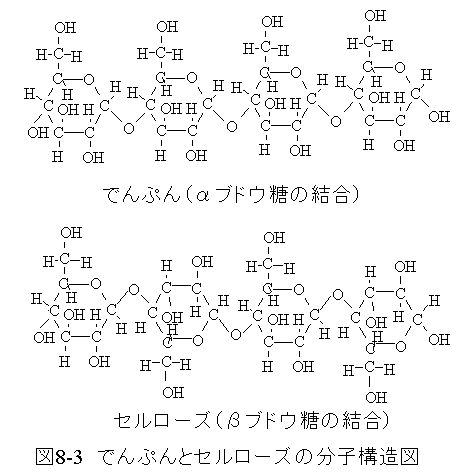

(1)再エネと分散発電の時代

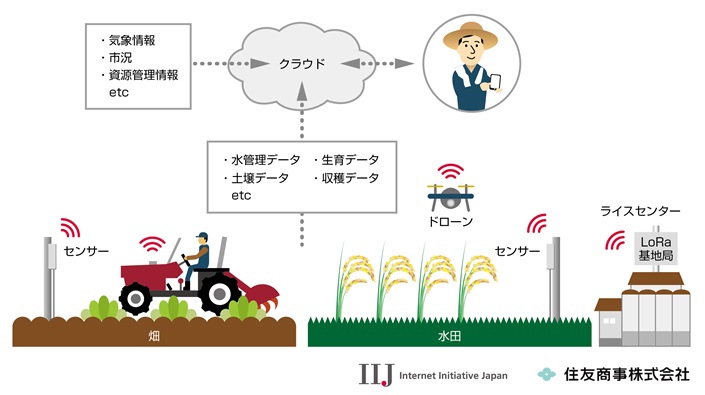

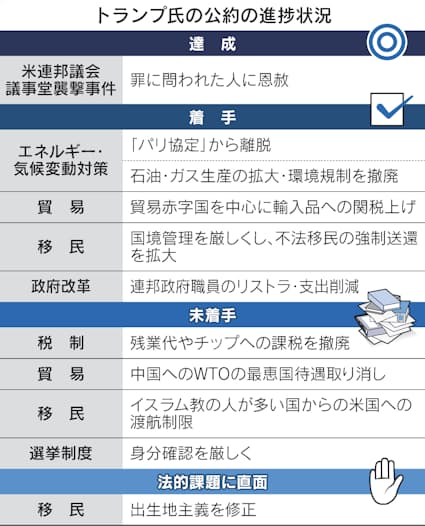

2023.10.23アイシン 2022.1.13Money Post 2025.8.26New Switch (図の説明:左図のペロブスカイト型太陽電池は、薄く軽量で柔軟性があるため、ビル壁面・耐荷重の低い屋根・農業用ハウス・自動車屋根等にも設置でき、その主要材料であるヨウ素は日本が世界産出量の約30%を占める。また、塗布して薄膜を作れるため、既存の技術で比較的安価に製造できる電池である。中央の図は、都市でヒートアイランド現象が起こる仕組みだが、都市でペロイブスカイト型太陽電池はじめ太陽電池を多く設置すれば、熱になっていた太陽光線の一部を電力に変えることにより、その分だけ熱の発散が抑えられることを示したものである。右図は、農業用ハウスにペロイブスカイト型太陽電池を設置した場合の効果で、植物が光合成や殺菌に使っていない光を利用して発電することもでき、その場合は、植物の生育に悪影響を与えない。また、発電した電力を農業用に利用すれば、安価に植物の生育を促すことも可能である) 1)再エネと農業の親和性     2025.4.22日経新聞 右の3つは、すべて2025.8.29 PR Times (図の説明:1番左の図は、赤色の光を通すペロブスカイト型太陽電池と通常のガラスの下で植物の生育を比較した結果であり、ペロブスカイト型太陽電池の下の方が良かった。また、左から2番目の写真は、山梨県で1番右の有機薄膜型《ペロブスカイト型》太陽電池とLED電球を使ってブドウを育てたところ、右から2番目の写真のように、「有機薄膜+LED」の葡萄が最も色づきが良かったそうだ。農産物とその育て方によって効果的な光は異なるが、ペロブスカイト型太陽電池は効果的に使えることが証明されたわけである) *1-1-1は、①山梨県が公立諏訪東京理科大学(長野県茅野市)と共同で「有機薄膜太陽電池」を使った世界初の赤系ブドウ「サンシャインレッド」栽培の実証試験を開始 ②「サンシャインレッド」は日光が直接果房に当たらないと着色が進まない課題あり ③光を通す薄くて曲がる有機薄膜太陽電池を「サンシャインレッド」を栽培する雨よけハウスの屋根に設置し、昼間に発電 ④発電した電力を使って夜間にブドウの下側からLEDライトの光を照射 ⑤有機薄膜太陽電池は透明度が高いため、ブドウは光合成で成長可能 ⑥結果は、生育に差はなく着色は「路地」「疑似フィルム」「太陽電池+LED 」のうち「太陽電池+LED 」が最善 としている。 植物は主に青(約430–470nm)と赤(約640–680nm)の光を光合成に利用し、緑色の光はほとんど吸収せずに反射するため、葉が緑色に見えるのである。そのため、有機薄膜太陽電池の色を「緑色」にすれば、光合成への影響を最小限に抑えながら発電できるが、発芽・伸長・実の色づきには赤や青の光も関与するため、フィルムの色が植物の生長に影響するわけである(https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/achievement/release/20240828.html 参照)。 そのため、実の色づきをよくするには、実が色づく時期に植物が必要とする色の光をLEDライトで照射するのが効果的であるし、病気を防ぐためには殺菌作用のある紫外線を照射することも考えられる。そして、それらを無料の電力で行なうためには、やはり有機薄膜太陽電池等で発電するのが合理的なのである。 その植物の成長を実験した結果が⑤⑥であり、「太陽電池+LED 」が最善の実の色づきとなっている。実験は、①のように、諏訪東京理科大学(長野県茅野市)と共同で科学的に行なわれ、②③④のように、日光が直接果房に当たらないと着色が進まない「サンシャインレッド」を栽培する雨よけハウスの屋根に緑系の有機薄膜型太陽電池を設置して昼間に発電した電力で、夜間にブドウの下側からLEDライトの光を照射している。 私は、LEDライトの光は光合成にも有効であるため、昼間でも葉に向かってLEDライトの光を照射すれば、さらに光合成が進んで早く成長すると思う。従って、どういう色の有機薄膜太陽電池で発電し、植物にどういうLEDライトを照射するのが、最も早く、美味しく、また減農薬したものを大量に作れるかは、植物毎に実験して確かめる必要があるだろう。 詳しく述べると、光合成に使われる光の範囲は、葉のクロロフィルが最も効率よく吸収する波長の青色(約430–470nm)と赤色(約640–680nm)である。また、可視光より波長の短い紫外線は、UV-A(315–400nm)、UV-B(280–315nm)、UV-C(100–280nm)の3種であり、植物の形態形成(徒長抑制や花芽形成)に関与したり、UV-Aはアントシアン(赤紫色の色素)の合成を促進して果実の着色に影響したり、UV-Cは強い殺菌作用があったりする。 赤外線は、可視光より波長の長い近赤外(700–1400nm)と遠赤外(1400nm以上)に分かれ、遠赤色光(690–770nm)は植物の発芽や伸長に関与する「光形態形成」に重要な役割を果たし、遠赤外線(熱線)は温度上昇を通じて植物の成長に影響する。そのため、暑くなりすぎて高温障害が起こりそうな時は、赤外線で発電して植物に届く赤外線を減らすことも考えられる。 これらを纏めると、i)赤外線を吸収する有機薄膜太陽電池はハウス内の温度上昇を抑制して高温障害の軽減し ii)緑色光を吸収しても光合成への影響は少なくて発電効率に貢献し iii)選択的透過にすれば光合成を維持して農業生産性を確保でき iv)発電した電力をLED照射・冷却装置・環境制御装置などに活用できる ため、安価にスマート農業を実現できるのだ。 従って、このような「波長選択型太陽電池」は、高温地域の農業支援・スマート農業のエネルギー確保・地域分散型電源としての農地活用などに展開することが可能である。 2)ペロブスカイト型太陽電池の遅い開発速度と見かけ倒しの補助 イ)経産省のペロブスカイト型太陽電池への補助 *1-1-2は、①経産省は日本発の次世代太陽電池「ペロブスカイト型太陽電池」の研究開発に総額246億円の補助方針 ②対象はリコー・パナソニックHD・京大発スタートアップ等の3社で、2025年度から5年間支援 ③原資は脱炭素向け「グリーンイノベーション基金」で研究・実証費用の約2/3 ④量産規模は1ギガワット弱で、2030年をめどに量産を促す ⑤ペロブスカイトは日本発の技術で、原材料は国内調達可能であるため、政府は経済安全保障や産業競争力強化する観点から普及支援に力 ⑥薄くて曲がる構造であるため、屋根・窓ガラスなどの建材と一体化し易い ⑦リコーはインクジェット技術で低コスト量産を目指し大和ハウス工業などと屋根への設置を実証 ⑧パナソニックHDは窓ガラスなど建材一体型電池を開発 ⑨エネコートテクノロジーズはKDDI・YKKAP・トヨタなど幅広い企業と実証実験を展開 としている。 日本政府は日米関税協議の中で、アラスカ北部のノーススロープで天然ガスを採掘して約1,300kmのパイプラインで南部へ輸送し、それを液化して日本等に輸出するプロジェクトに、エネルギー安全保障(台湾有事・南シナ海リスク回避)や米国との同盟強化に役立つとして、総事業費約440億ドル(約6.4兆円)の投資を決定した。 そのアラスカLNGプロジェクトのスキームは、主体は、アラスカ州営企業(AGDC)・米エネルギー企業・日本企業で、資金は、民間投資と日本政府の支援だそうで、経産省幹部が式典参加して調達多様化の観点から関心を表明したそうだ。しかし、LNGなら日本近海にメタンハイドレートが大量に存在するにもかかわらず、技術的課題があるとして日本政府は支援を縮小し、実証試験も停滞している状況だが、本当は国産資源が最もエネルギー安全保障に資する上、国民を豊かにするのである。 そのため、他のLNG開発の2倍以上のコストがかかるとされるアラスカLNGに関する合意は、(赤澤大臣は私と同期で、いい人ではあるが)日米関税協議の中で「国民の利益」よりも「外交上の都合」や「既得権益者の利益」を優先したと言わざるを得ない。 そのような中、経産省は、①のように、日本発で有望な「ペロブスカイト型太陽電池」の研究開発に、総額246億円(アラスカLNGプロジェクトの0.38%)の補助を行なうそうだが、その対象は、②のように、リコー・パナソニックHD・京大発スタートアップ等の3社に限られ、その原資は、③のように、脱炭素向け「グリーンイノベーション基金」、上限は研究・実証費用の約2/3まで、量産規模は、④のように、1ギガワット弱2030年をめどに量産 とのことである。 一方で、既に積水化学工業はロール・ツー・ロール製造技術によるフィルム型ペロブスカイト太陽電池の量産技術、東芝がメニスカス塗布方式を用いたフィルム型ペロブスカイト太陽電池の実用化技術、カネカが建物一体型太陽電池や薄膜シリコンの知見を活かしたサイズフリー・超薄型高性能技術、アイシンが高効率・高耐久性・大面積を重視した開発などでNEDOの「グリーンイノベーション基金事業」に採択されており、2030年度までに200〜300MW以上の量産化構想を持つ企業として社会実装と国際競争力強化を目指した開発体制を構築しているそうだ。 しかし、新築だけでなく既存の建物にも建物一体型太陽電池を設置しながら、よりよい景観を維持するには、大サイズ・超薄型の電池があたかも石造りやタイル張りやガラス張りのように見える印刷技術と安価であることが重要であり、未だどの会社も開発途上なのである。そのため、ここは条件を厳しくせずに、自社の技術を使ってチャレンジしようとする会社には補助をつけた方が良いと考える。 なお、⑤のように、ペロブスカイト型太陽電池は日本発の技術で原材料も国内調達が可能であるため、本当の意味で経済安全保障の資する上、海外の高コスト資源に巨額投資をして作ったエネルギーに国民が所得を割く必要がなくなり、地球規模でのSDGs普及とともに建物一体型太陽電池を輸出することも多くなるため、産業競争力強化に資することは間違いない。 が、ペロブスカイト型太陽電池は、⑥のように、薄くて曲がる構造で屋根・壁面・窓ガラス等の建材と一体化し易いが、ビルやマンションの壁に取り付けて外観を損なわないほど建材として十分な色合いを出すところまでは未だ行っていないため、⑦のように、リコーがインクジェット技術で低コスト量産を目指しているのは歓迎するが、ほかにもトッパン・エプソン・富士フイルム・キャノン・シャープなどの印刷技術に長けた会社が、⑧のパナソニックや東芝のような電気製品が得意な会社とジョイントベンチャーを作って建材一体型電池を開発すれば、市場投入が早まるのではないかと思う。 また、⑨のように、エネコートテクノロジーズは、KDDI・YKKAP・トヨタなど幅広い企業と実証実験を展開しているそうで、早く良い製品ができれば、国際競争力もつくだろう。 ロ)環境省のペロブスカイト型太陽電池への補助 *1-1-3は、①環境省は農業分野はじめさまざまな施設・建物で太陽光発電導入を後押しして温室効果ガス排出削減に繋げる ②軽量で柔軟性のあるフィルム型「ペロブスカイト太陽電池」導入を支援する補助制度開始 ③従来の太陽光パネルでは設置が難しかった牛舎や施設園芸ハウス等にも設置可能 ④対象とする施設は民間企業・地方自治体・学校法人・社会福祉法人・農業法人・JA等で、個人農家は対象外 ⑤補助率は原則費用の2/3(防災計画に位置づけられた施設は3/4) ⑥補助要件は、i)設置場所の耐荷重10kg/㎡以下 ii)発電容量5kW以上 iii)自家消費率50%以上 iv)申請期限は2025年10月3日 v)上限額は1事業あたり最大10億円 vi)交付決定後に設置して2026年2月末までに工事完了 ⑦2022年度のCO₂排出量20万t未満の法人・中小企業は温室効果ガス排出削減の2025年度までの実績と2026年度以降の計画を提出する必要 ⑧交付決定後に設置するもののみ対象 としている。 環境省が、①のように、農業分野だけでなく、さまざまな施設・建物で太陽光発電導入を後押しして温室効果ガス排出削減に繋げようとするのは良いことで、②の「ペロブスカイト太陽電池」は軽量で柔軟であるため、③のように、従来の太陽光パネルでは設置が難しかった牛舎・施設園芸ハウス・社会福祉施設にも設置できる。 しかし、④のように、対象とする施設を民間企業・地方自治体・学校法人・社会福祉法人・農業法人・JA等に限定し、施設園芸の担い手の多くが個人農家であるのに個人農家を対象外にしたことで、補助対象はぐっと狭まった。 また、⑥の補助要件のうちii)の発電容量5kW以上 を満たすには、ペロブスカイト型太陽電池はフィルム型で軽量ではあるが、設置面積を広くとらなければならないため、構造的補強が必要となり、これとi)設置場所の耐荷重10kg/㎡以下を同時に満たすことは困難だ。さらに、iii)の自家消費率50%以上を発電容量5kW以上で満たすためには、常時、多くの電力を使う施設でなければならないため、i) ii) iii)を同時に満たせる施設は非常に限られるわけである。 そのため、この環境省の補助金は、「農業分野への導入を後押し」と言いながら、実際には個人農家を排除しており、さらに⑦の2022年度のCO₂排出量20万t未満の法人・中小企業についても、温室効果ガス排出削減の2025年度までの実績と2026年度以降の計画を提出する必要があればそれを準備できる中小企業は少ないため、「やったふり補助金」に見えるのだ。 ⑤の「補助率」や⑧の「交付金決定後に設置するもののみ対象」はまあ良いが、「ペロブスカイト型太陽電池」を本当に普及させたければ、要件は、i)の耐荷重を15〜20kg/㎡まで許容して一般の農業用ハウスや軽量建屋も対象に含まれるようにするべきだし、ii)の発電容量は3kW以上に緩和して複数施設合算も可能にすることによって小規模農業法人・福祉施設・個人農家なども対象に含まれるようにすべきである。また、iii)の自家消費率は、季節変動を考慮して30〜40%以上に緩和して対象範囲を広げるべきであろう。 しかし、農業に関しては農水省が、また中小企業については経産省が、環境省とは別に補助金をつけて夫々の分野に適した工夫をさせることも可能だ。また、私の場合は、自分が住んでいる中古マンションの屋上・壁・窓にもペロブスカイト型太陽電池をスマートに設置したいので、耐荷重が高くない既築屋根でも設置でき、壁面の外壁材やガラス窓と区別がつかないほど一体化して発電できる「ペロブスカイト型太陽電池」を開発してもらいたいと思っており、これについては経産省と国交省にお願いしたいわけである。 (2)最新科学と農業の親和性 1)AIと農業 イ)AIによる「栽培管理支援システム」    IT Leaders Asahi Group 赤坂テック (図の説明:左図は、ITで得られる気象情報・水管理データ・土壌データ・生育データなどを組み合わせて灌水・施肥・薬剤散布を行ない、市況や在庫状況を見ながら収穫できるというものだ。中央の図は、菌根菌とビール酵母細胞壁由来の農業資材を組み合わせて植物に与えると発根を促進するため、相乗効果で品質が向上し、収量も増すというものだ。また、右図は、ロボットによるトマトの収穫の様子である) *1-2-1は、①AI・ITを活用して農作業を効率化・省力化する「スマート農業」に注目 ②JAうつのみやは、AIを活用した「栽培管理支援システム」を導入して組合員向けに営農指導し、システムに対応する農業機械の購入費補助も開始した ③AIによる成育予測で異常気象下でも適切な施肥可能 ④衛星画像とAI分析により、土壌の状態を可視化して精密な施肥実現 ⑤病害虫の発生予測により、防除のタイミングの最適化 ⑥新しい品種への挑戦にもAI栽培情報が有効 ⑦埼玉県加須市の小倉さんが、「AIシステム『ザルビオ』を活用して、収量・品質の維持、肥料削減、病害虫予測、新品種への挑戦等で成果をあげた」と報告 ⑧ザルビオは、人工衛星が撮影した農地の上空写真を基にAIで作物の成育状況などを監視・分析し、土がやせている地点や肥沃な地点を探し出してパソコン等に画像で表示 ⑨そのデータを最新鋭の田植え機やドローンなどに取り込めば、肥料を必要な地点に必要なだけ散布(施肥)することが可能 ⑩毎日の気温や降水量等のデータから成育を予測する機能で、タイミングを誤らずに穂肥もできた ⑪AIは病害や害虫の発生時期も予測して適切な時期に防除可能 ⑫展示会では農業機械との連携デモも行われて農家が関心 としている。 農業従事者が減って大規模化が進み、地球温暖化・水不足・肥料価格高騰などで、これまでの経験がそのままでは使えなくなる中、長年にわたって世界各地で積み重ねられた経験をデータ化して対応を示唆してくれるAIとスマート農機の組み合わせは、誰にとっても大きな助けになる。 具体的には、①のように、AIやITを活用して農作業を効率化・省力化する「スマート農業」に注目が集まっており、②のように、JAうつのみやは、AIを活用した「栽培管理支援システム」を導入して組合員向けに営農指導したり、そのシステムに対応する農業機械の購入費補助を始めたりしたそうだ。しかし、日本では農業機械が高額で、あっても買えない農家の多いことが課題なのである。 が、その「栽培管理支援システム」を使えば、③④のように、衛星画像とAI分析による成育予測で異常気象の下でも土壌の状態を可視化して適切な時期に精密な施肥を行なうことが可能で、⑤のように、病害虫の発生も予測して防除のタイミングを最適化してくれるため、コスト削減ができる。そうなると、⑥のように、これまで栽培してこなかった新品種や新作物への挑戦も容易になる。 埼玉県加須市の小倉さんは、⑦のように、AIシステム『ザルビオ』を活用して、実際に、収量・品質の維持、肥料削減、病害虫予測、新品種への挑戦等で成果をあげられ、そのザルビオは、⑧⑨のように、人工衛星が撮影した農地の上空写真を基にしてAIで作物の成育状況等を分析し、土がやせている地点や肥沃な地点をパソコン等に画像で表示して、そのデータを最新鋭の田植え機やドローン等に取り込めば肥料を必要な地点に必要なだけ散布することが可能なのだそうだ。 また、⑩のように、毎日の気温や降水量等のデータから成育を予測する機能もあるため、タイミングを誤らずに穂肥ができ、⑪のように、AIは病害や害虫の発生時期も予測して適切な時期に防除することも可能なのだそうだ。 ロ)水不足への対応    NSG Group 現代農業 AT Partners (図の説明:左図は、稲作を水田による慣行栽培から乾田直播・非湛水栽培に変更したもので、節水と同時に省力化にも繋がっている。中央の図は、水田を利用して、大豆等の水を好む作物を栽培する場合に溝を作って水を流し込む方法だ。また、右図は、水の少ない地域に適するイスラエルのドロップ式冠水を応用したものである) 日経新聞は2025年9月12日の社説で、*1-2-2のように、①今夏の猛暑と少雨で日本各地に深刻な水不足が発生し、国交省は8年ぶりに渇水対策本部を設けて節水を呼びかけている ②日本は雨量は多いが河川の急勾配によって水がすぐ海に流れ、国民1人あたりの水資源量は世界平均の半分以下 ③地球温暖化の影響で今後も極端な少雨が増える予測のため、雨頼みではない将来を見越した対策が必要 ④岩手県の御所ダム・宮城県の鳴子ダムは貯水率0%に ⑤9月のまとまった雨で渇水の心配は解消されたが、貯水率が平年を大きく下回るダムも ⑥水使用量の2/3を占める農業の支援が急務で、収穫期を迎える農業に対して宮城・京都・兵庫などが補正予算を編成 ⑦農水省は水の再利用や井戸水活用を推進し、機器購入費を補助 ⑧水を張らないコメづくりやIT制御による植物工場導入も進行中 ⑨農水省は水の反復利用や井戸水活用を呼びかけて機器の購入費を補助 ⑨福岡市は1978年の大渇水以降、節水型設備(節水型蛇口と便器、商業施設の下水再生・雨水利用)を普及し、水道管の漏水対策も徹底して1人あたり使用量は政令市最少 ⑩化学・製鉄・輸送機器分野では再利用率8割超だが、紙・パルプ・食品分野が遅れており、産業界の再利用推進が必要 等と記載している。 このうち、②の「日本は雨量は多いが河川の急勾配によって水がすぐ海に流れる」というのは、農業用の溜め池や多目的ダムによって既に解決している筈であるため、現在の原因の1つ目は、溜め池・多目的ダム・河川の維持管理が十分でなく、貯水量や流量の限度が減っていることであろう。また、2つ目は、都市部でコンクリート化やアスファルト化が進んだため、降った雨が地中に浸透して地下水になることなく、直ちに流れ去ってしまう街づくりをしたことである。そのため、ちょっと大雨になれば洪水になり、ちょっと日照りになれば渇水になるのだ。 従って、①のように、今夏のように、猛暑と少雨で日本各地に深刻な水不足が発生したのは、降るときは大量に降るが、降らない期間が長くなる状況に対応できず、せっかく降った雨も地面に浸透させずにすぐ流してしまうコンクリートとアスファルトで固めた街づくりを行なって地下水の補給量が減らした国交省に問題があるのであって、この解決策は、国民に節水を呼びかけて不潔にするよりも、降った雨を無駄なく利用できる体制を整えることである。 なお、③については、地球温暖化すれば物理法則のクラウジウス・クラペイロンの関係に基づいて大気中に含まれる水蒸気量は増加し、気温が1℃上がる毎に大気が保持する水蒸気量が約7%増えるため、周囲が海の日本では地球温暖化すれば、むしろ降水量が増える筈であるため、それをうまく溜めて使うことが必要なのである。これは、雨の多い熱帯の川が澄んで美しいのを見れば、すぐにわかることだ。 そのため、④⑤のように、岩手県の御所ダム・宮城県の鳴子ダムの貯水率が0%になったり、貯水率が平年を大きく下回って心配なダムが出たりしたのは、普段からダムの底サライをして貯水量が減るのを防いでいなかったのではないかと思われるし、今の時代に雨頼みというのも全く同情できなかった。 しかし、⑥⑦のように、農業は水使用量の2/3を占めると言われ、水のやり方で農作物の品質がかわるため、⑧⑨のように、水を張らないコメづくりをしたり、AI・ITによる精密灌漑・成育予測・土壌分析を活用して水の無駄を減らしたりして、品質や収量をむしろ向上させながら環境負荷も軽減できると考える。 福岡市の場合は、⑨のように、1978年の大渇水以降、節水型設備(節水型蛇口と便器、商業施設の下水再生・雨水利用)を普及し、水道管の漏水対策も徹底して1人あたり使用量は政令市最少だそうだが、ただでさえ「国民1人あたりの水資源量は世界平均の半分以下」であるのに、これ以上、節水すれば不潔になるか、洗浄に時間を要するかのどちらかでしかない。 私は、福岡空港をよく利用するが、トイレの水道の出方は「手を洗うな」と言わんばかりのか細いもので、このような社会で育った子どもが手を洗って清潔にする習慣を身につけられるとは思えない。そのため、日本や福岡市でやるべきことは、節水ではなく、福岡市など都市への一極集中の回避と北九州市など余剰水の多い市町から安価な水道水を購入することであろう。 最後に、⑩の「化学・製鉄・輸送機器分野では再利用率8割超だが、紙・パルプ・食品分野が遅れており、産業界の再利用推進が必要」については、汚水を魚が住める程度にまで浄化して排水するのはどの分野でも当然のことだが、食品など安価で清潔で美味しい水を使うことが重要な製品もあるため、単純に水の再利用を進めれば良いわけではないと思う。 2)最新の生物学と農業    Skomo Skomo 123RF (図の説明:左図は、植物が光エネルギーを使って二酸化炭素《CO₂》と水《H₂O》からブドウ糖を作って酸素《O₂》を吐き出す光合成の原理を示した化学式である。また、中央の図は、αブドウ糖は結合してデンプンになり、βブドウ糖は結合してセルロースになることを示す化学式だ。そして、右図は、窒素《N》を含む蛋白質の化学式で、ダイス等のマメ科植物は根粒細菌が固定した空気中の窒素を使って蛋白質を作る。そして、動物は、これらを食べて分解したり、再合成したりすることによって、エネルギーを出したり筋肉を作ったりしているのである) *1-2-3は、①JAグループのアグベンチャーラボ(以下“アグラボ”)が東京都内開催のイベントで「食と医療の融合による新事業創出」をテーマに掲げ、食を通じた健康維持に繋がる取り組みを発信 ②清野千葉大教授が、稲にワクチン抗原遺伝子を導入し、米粉を水に溶かして摂取する経口ワクチン研究を紹介、冷蔵・冷凍不要で長期保存可能という利点で感染症対策に革新をもたらす可能性 ③清野氏は「食で感染症から守れる社会をつくりたい」と話した ④ミソベーション社が1食で必要な栄養素を摂取できるフリーズドライの完全栄養食みそ汁を開発・販売、日本の食文化を守りながら健康を支えることを目指す ⑤アグラボの荻野理事長は、「JAグループには病院もあるので、食と農だけではなく医療・健康分野でも新しいことができることに期待したい」と述べた としている。 医食同源という考え方は古代から存在し、薬と食は命を養う同じ目的を持つものであるため、①の「食と医療の融合」は、両方とも健康維持には欠かせないものである。 そのような中、②③のように、経口・経鼻ワクチンの開発に力を注いでおられる千葉大教授の清野氏が、稲にワクチン抗原遺伝子を導入して、その稲からとれた米粉を水に溶かして摂取する経口ワクチン研究を紹介され、これは冷蔵・冷凍不要で長期保存が可能であるため、感染症対策に革新をもたらす可能性があるとのことである。 しかし、米は稔るまでに半年以上かかる上、農地・気候・収穫・精製など多くの条件が揃わなければならないが、ユーグレナ(ミドリムシ:葉緑体を取り込んだ原生生物)は1世代の時間が米よりずっと短く、バイオリアクターで短期間に大量培養でき、環境制御も容易で生産効率が高いため、ユーグレナを使えばワクチンを迅速かつ安価に生産することが可能だ。そして、生産したユーグレナを粉末にして保存しておけば、米粉と同様、冷蔵・冷凍不要で長期保存が可能であるため、私は、ユーグレナ由来の医薬品に対する規制や安全性の評価を偏見のない態度で行なうことが重要だと考える。 ちなみに、佐賀市の「サステナブルテック・ファーム」は、下水処理場で発生するCO₂を活用してユーグレナを培養し、肥料や飼料を作って農産物の栽培に利用したり、ユーグレナ粉末の噴霧吸引による抗ウイルス効果をマウス実験で既に確認したりしている。このほか、ユーグレナによる生活習慣病への効果・肌の健康維持・老化細胞の除去などもマウスで確認されているのだ。 つまり、ユーグレナのような微細藻類は、培養効率が高く、遺伝子導入にも適しているため、医療用抗原の生産にも理にかなっているわけである。 さらに、佐賀市は、清掃工場でごみ焼却時に発生する排ガスから高純度(99.5%以上)CO₂を分離回収して、周辺の植物工場やハウス栽培施設に供給し、i)キュウリの収量が全国平均の約4倍になった ii)供給したCO₂がハウス内の光合成を促進して、果実の肥大・糖度上昇・成育期間の短縮などの品質面でも好影響を与えた iii)清掃工場周辺に藻類培養施設やイチゴ・バジル栽培施設などが次々と集まり、経済波及効果は54億円以上である iv)地域産業の集積と雇用創出ができている という成果を上げたそうだ。 つまり、佐賀市は科学によって“迷惑施設”から排出されるCO₂を宝に変えており、これは、日本政府が2050年のカーボンニュートラル達成に向け、多大なコストをかけてCO₂を地下の見えない場所に押し込んで貯留し、国民負担を増やすことしか思いつかないのと対照的である。 次に、④の味噌(大豆+麹菌)を使った1食で必要な栄養素を摂取できるフリーズドライの完全栄養食みそ汁というのは、(志は良いが)食品の分量から見て無理であろう。しかし、⑤のように、JAグループには病院もあるため、医療や健康を考えた食と農の分野で新しいことはできそうである。 3)AIを使った在庫管理・販売管理・生産管理 イ)日本における米の需給と生産の効率化 *1-3-4のように、コメの国際価格は、2024年10月には、タイ産米が$529/t(150円/$で換算、約79円/kg)である。インドでは収穫面積の拡大や雨期に降水量があったことで収穫量が増加し、タイでも生育が順調で収穫量は前年度比0.5%増の予測で、USDAは2024〜25年度の世界の米生産量見通しを前年度比で1.7%多い史上最高の5億3044万トン(精米ベース)を見込んだそうだ。 SMBC日興証券の平山チーフ新興国エコノミストは「コメの国際価格下落は今後物価に反映されていく」とした上で、「インフレ抑制の要因になり、家計の実質所得の増加などに繋がる」と指摘する。日本では、タイ産米は、泡盛・味噌・米菓等の加工品原材料として使われることが多く、国際価格下落は、メーカー等の実需者の仕入れコストを下げる可能性があるが、主食用米の需給や価格への影響は殆どないそうだ。 それにしても、日本米の価格は、$3011/t(150円/$、約452円/kg)と国際価格の5.7倍で高すぎるため、米を輸出するにも、国民を豊かにするにも、米(及び農業全般)の生産性を上げて国際価格近傍でも採算がとれるようにしなければならない。 生産性を上げる方法は、これまでも書いてきたが、*1-3-5のように、日本にも夏の平均気温が高くなったことを利用して、ひこばえを利用した「再生二期作」を始めた地域がある。再生二期作は、農研機構が福岡県内で試験的に取り組んできて、最近は気温上昇により関東でも環境が整いつつある。なお、タイやインドでは、前から2期作3期作が普通に行われていた。 ロ)少しの改修で様々な利用ができる農業用インフラ *1-3-3は、i)農業用ため池の老朽化・利用減に伴う廃止工事で大雨時の氾濫リスクが各地で生じた ii)局地的豪雨でため池決壊のケースも相次ぐ iii)所有者不明等で防災対策が遅れている箇所も多く、早期に実態把握して安全確保が必要 iv)決壊を防ぐため堤防を切り開いて新たに水路を整備し、既存の水路に繋いで雨水を下流に排水する時の不備で、新設した水路の排水量が下流の既存水路の最大流量を上回っていた v)農水省は工事実施済でも周囲の土地の利用状況・人的被害リスクを踏まえ、必要に応じて既存の水路を拡幅する改善策を講じるよう都道府県等に通知 vi)農業用ため池は、西日本の降水量が比較的少ない地域に多い vii)総務省が2024年6月に公表した11府県への調査結果で2022年度末時点に工事が要ると判断された約1万カ所の防災重点ため池のうち、30年度までに工事の着手を予定しているのは2割で、対策を阻む要因の一つが所有者不明 等としている。 これまで農業用インフラだったものでも、少し改修ずれば様々に利用できるのに、i)ii)のように、「老朽化・利用減のため農業用ため池の廃止工事をした」というのには、正直言って驚いた。何故なら、底浚いをして深さを保てば、大雨時に一度に排水されて氾濫するの防ぐことができ、堤防を補強すれば豪雨による決壊も防げるからである。さらに、周囲を公園にすれば、水のある美しい公園になるだろうし、蓮の栽培や魚の養殖もできる筈である。 さらに、vi)のように、農業用ため池は、西日本の降水量が比較的少ない地域に多いが、現在は、あちこちで夏の水不足による不作が起こっているのだ。 また、iv)v)のように、決壊を防ぐため堤防を切り開いて整備した新水路の排水量が下流の既存水路の最大流量を上回っていたり、農水省がさらに必要に応じて既存の水路を拡幅する改善策を講じるよう都道府県等に通知したというのも、無駄遣いをした上に失敗し、それをさらに上塗りしているように見え、農業予算はそこまで余っているのかと思う。 なお、iii)vii)のように、総務省の調査約1万カ所の防災重点ため池のうち、2030年度までに工事着手を予定しているのは2割で、対策を阻む要因の1つが所有者不明だそうだが、誰の所有物かは市町村が登記簿や固定資産税の支払者を見て連絡すれば明らかになる筈で、固定資産税の支払者すらいないのなら、いらないのだから、収容して有意義に使えばよいのである。 ハ)備蓄米と在庫管理 日本農業新聞は、*1-3-1で、i)小泉農相は「政府備蓄米の一定量を主食用米として消費者に安く提供できる仕組みの創設を議論しなければいけない」「備蓄米の政策全般を見直す必要がある」と述べた ii)実現すれば不作や災害などの不測の事態だけでなく、日常的に備蓄米が市場に出回る可能性があり、主食用米の価格や売れ行きへの影響が懸念 iii)備蓄米は元々、保管後に主食用に販売する「回転備蓄」方式をとっていた iv)2011年度から原則5年間保管後に非主食用に販売し、主食用米の需給に影響を与えない「棚上げ備蓄」方式に転換 v)小泉農相は「生活が苦しい消費者などに一定量を主食用として販売することも選択肢」と強調 としている。 今回の米不足と米価の高騰で、私は、銘柄米とカリフォルニア米・備蓄米(古古古米)の味がどれほど違うのかを確認するため、カリフォルニア米と備蓄米を5kgづつ買って食べて見たら、カリフォルニア米は、少しだけ水を多めにして炊くと十分に美味しく、粒がしっかりしているため冷めても美味しいし、チャーハンにはむしろカリフォルニア米の方がべたべたしなくて良いという結果だった。 備蓄米は、水を多めにする必要もなく、銘柄米と同じに炊いて普通に食べられ、敢えて違いを言えば、さがびよりの方が甘みがあって美味しいという程度の差だった。しかし、備蓄米であっても混合せずに銘柄のまま備蓄しておけば、それぞれの味がすると思う。 その経験から、i)iii)v)のように、政府備蓄米の一定量を主食用米として消費者に安く提供できる仕組みを作って「回転備蓄(先入れ先出し)」とし、生活が苦しい消費者などに主食用として販売することは、食料自給率がたった38%の国で、食べ物を無駄にしないため重要である。 そのような中、iv)のように、2011年度から原則5年間保管後に非主食用に販売し、主食用米の需給に影響を与えず米価を高止まりさせるため、「棚上げ備蓄(古くなるまで出さない)」方式に転換したのは、何を考えているのかと思う。 なお、ii)のように、備蓄米は不作や災害などの不測の事態のために持っているそうだが、備蓄量が少ない上に「棚上げ備蓄」して古いものは古古古米などになっていれば、不作や災害など不測の事態であっても大した役には立たない。にもかかわらず、国民の金を使って何のために備蓄しているのだろうか?まさか、主食用米の価格を上げるためではないだろう? 二)需要予測と食品ロスの削減 *1-3-2は、i)栃木県が食品ロスの発生し易い宿泊・外食・卸売り・小売り・製造業の食品ロス削減のため、AIを活用した実証事業を行っている ii)国内の食品ロス(2023年度)は464万tで家庭系と事業系の比率は半々 iii)栃木県は12.4万tの食品ロスの61%が事業系 iv)2022年度は宇都宮市と日光市の宿泊施設で朝・夕食で発生する食品ロス削減に挑み、AIで過去の顧客データや天候を加味して需要を予測し、仕入れ量を最適化 v)在庫管理の自動化や気象情報と全国のスーパーのPOSデータを組み合わせた商品別の需要予測も試験し、値引きや廃棄商品が減少して一定の効果 vi)氷菓やアイスを製造する食品会社でAIによる需要予測を行ったところ、実際の出荷数との誤差が17%改善して年間約180万円物流コストが削減 等としている。 AIを使って、i)iii)のように、食品ロスの発生し易い事業の食品ロス削減を行うのは良いアイデアで、実際、iv)のように、AIで過去の顧客データや天候を加味して需要を予測し、宿泊施設の朝食・夕食で発生する食品ロスを削減でき、仕入数量を最適化に近づけることができている。 また、AIが気象情報と全国スーパーのPOSデータを組み合わせれば、v)vi)のように、商品別需要予測を正確化できるため、在庫管理を自動化でき、実出荷数と製造数・仕入数の誤差が改善するため値引きや廃棄商品が減少し、廃棄ロスや物流コストも削減できるのである。 日本全国では、ii)のように、食品ロス(2023年度)が464万tで、家庭系と事業系の比率は半々だそうだが、家庭も冷蔵庫がAIの機能を備えれば、在庫数や消費期限が近いものの指摘ができるため、無駄な買い物を無くすことができる。さらに、AIが、キッチンパネルに、現在ある材料を有効に使って作るレシピを示せれば、食品の廃棄ロスを減らすことも可能だ。 (3)産業と人材・教育 イ)松尾研のアフリカでのAI講座 *1-2-3は、i)日本政府が東大松尾研と協力し、アフリカの学生がAIを学ぶ講座を提供して3年間で3万人を育成 ii)現地の産業や雇用の創出を支援し、日本企業の市場開拓や人材獲得に繋げる iii)アフリカ全域で20〜30校の大学を選定し、松尾研がAI講座を実施する iv)アフリカ各国はAI人材が不足して研究開発投資が限られるため、製造・流通・農業の3つを重点分野としてAIの担い手を増やし、事業創出や効率化を図る v)日本政府がUNDPなどに資金提供し、AI講座を受けた学生の起業や新規事業立ち上げを支援 vi)アフリカ企業やアフリカで事業展開する日本企業の採用を促し、AIに精通した人材の欧米・中国企業への流出を抑える vii)松尾研はAIの基礎やディープラーニング(深層学習)、マーケティング利用などテーマ別に複数の講座を設けており、国内の受講生は2025年度に7万人に達する viii)アフリカのAI市場は足元で世界の2.5%に留まるが、スマートフォンの普及により市場が急拡大 等としている。 遅れて産業革命が起こったアフリカは、固定電話を飛ばして携帯電話やスマホが普及したり、電線ができる前に太陽光発電が使われたりしている地域だ。つまり、既得権益の妨害がなく、白地に絵を描くような速さで新技術が普及していくため、viii)のように、アフリカのAI市場が現在は世界の2.5%に留まっていても、スマートフォン等の普及により市場が急拡大することは間違いないだろう。 そのため、vii)のように、AIの基礎・ディープラーニング・マーケティング利用等のテーマ別に複数の講座を設けて国内の受講生が7万人にも達する日本で最高の東大松尾研を通して、日本政府が、i)のように、アフリカの学生にAIを学ぶ講座を提供し、ii) vi)のように、アフリカ企業やアフリカで事業展開する日本企業の採用を促したり、日本企業の市場開拓や人材獲得に繋げたりするのは、前向きで良いことだ。 しかし、「AIに精通した人材の欧米・中国企業への流出を抑える」というような対抗意識を発揮するよりも、日本にもAIに精通した優秀な人材を呼び寄せることの方がずっと重要である。 なお、iii)のように、アフリカ全域で20〜30校の大学を選定して松尾研がAI講座を実施するのは大規模だと思うし、v)のように、日本政府が資金提供してAI講座を受けた学生の起業や新規事業立ち上げを支援すれば、10~20年以内に、iv)のアフリカ各国のAI人材不足が和らいで製造・流通・農業等の分野で事業創出ができたり、効率化ができたりすると思われる。が、その時、日本はアフリカにも抜かれていないようにしたいものだ。 ロ)人手不足対策としての女性・高齢者・外国人の雇用について *1-2-4は、i)埼玉県経営者協会の橋元会長(キヤノン電子社長)は「県内企業の競争力向上には人材が何より重要で、協会として行政や大学と連携を深めたい」等と述べた ii)「企業の業況は緩やかに持ち直しつつある」 iii)「省力化等が目的の設備投資にも前向き」 iv)「最大の課題は人手不足で、約5割の企業が正社員が不足していると感じている」 v)「省力化投資だけでは補えない分野も残るので、女性や高齢者が活躍できる環境を整える必要がある」 vi)「外国人の雇用も選択肢の一つ」 vii)「経営者協会は夏にベトナムを視察して日本で働くことを望む人たちへの教育を手掛ける機関を訪問し、インドの理系人材活用に向けたセミナーも実施したが、こうした取り組みを県内企業に紹介して企業と外国人材のマッチングに繋がることを期待したい」 vii)「県内の大学と連携を強化し、県内企業に就職することを条件に奨学金の返済条件を緩和する制度の創設というアイデアも」 等としている。 埼玉県でも、建設業や運輸業などで人手不足が叫ばれていたため、i) iv)の「県内企業の競争力向上には人材が何より重要」「約5割の企業が正社員が不足」という実感に賛成だ。ただ、ii)の「企業の業況は緩やかに持ち直しつつある」というのは、コロナの後遺症が残っている業種もあるため、業種によって異なるのではないだろうか。 なお、人手不足の解決策については、もちろん、iii)の省力化投資はじめ、v) vi)の女性・高齢者の活用・外国人の雇用などが選択肢だが、これまでは正社員として正当な評価を受けながら働く環境が整っておらず、やる気を削ぐ原因になっていたため、その環境を変える必要があると、私は考える。 特に、外国人に関しては、既になくてはならない労働力になっているにもかかわらず、未だに差別を口にする日本人がいたり、埼玉県知事まで外国人差別を口にしたりしていたので、埼玉県の経営者協会が、vii)のように、夏にベトナムを視察して日本での就業を望む人に対する教育機関を訪問したり、インドの理系人材活用に向けたセミナーを実施したりしたのは進んでいると思う。そのため、この取り組みが多くの企業(埼玉県内に限らない)に紹介され、企業と外国人材のマッチングがうまくできれば良いと考える。 さらに、必要な場所に人材が不足していることについては、vii)だけでなく、奨学金貸与団体と連携して、企業や地方自治体に就職して一定期間以上働くことを条件に、その学生を雇用する企業や地方自治体が奨学金の肩代わり返済ができる制度があれば、奨学金を活用して大学を卒業した学生の負担も軽くなって良いと思われた。 (4)エネルギーの選択について 1)地球温暖化の最中に化石燃料開発?   2025.2.20日経新聞 2025.10.10時事 (図の説明:左図はトランプ大統領の公約と進捗状況で、時代錯誤が甚だしく、科学に疎いようだ。また、右図はトランプ課税の現状だが、日本も国内生産を疎かにしていると、早晩、米国のように国内に技術がなくなり、関税をかけても製造業が戻らなくなることを忘れてはならない) *2-2は、①米大統領令への署名で日本に課す関税率の引き下げが確定的になり、今後は有力な交渉カードとなった対米巨額投融資の実行に焦点が移る ②政府は日米で投資案件を協議する場を設け、日本にとって有益か精査すると説明するが、最終的な選定は米側 ③日本側が拒否すればトランプ大統領が関税を再び引き上げるリスクは拭えない ④対米投融資5,500億ドル(約80兆円)に関する覚書では大統領への投資先候補の提示はラトニック商務長官を議長として米側の委員で構成する「投資委員会」が決定し、ラトニック氏は投資先の選定について「大統領に完全な裁量がある」と述べた ⑤日本への野放図な資金要求に繋がりかねない懸念 ⑥合意に基づいて関税が引き下げられても、幅広い品目に15%という高い関税率が課される ⑦経産省は来年度予算の概算要求で設備投資減税拡充や自動車購入時の「環境性能割」課税廃止を要望 等としている。 現在のトランプ関税は、上の図のとおりだが、①⑥のように、関税率を引き下げてもらったとしても幅広い品目に15%の高い関税率が課される。 また、自動車関税を15%に引き下げてもらうために、②④⑤のように、(どこから金が出るのか不明だが)対米投融資5,500億ドル(約80兆円)を行い、投資先候補の提示はラトニック商務長官を議長とする米側の「投資委員会」が決定し、トランプ大統領が完全な裁量権を持ち、日本への野放図な資金要求に繋がりかねないというのでは、日本は主権国家ではない。 なお、③のように、日本側が拒否すればトランプ大統領が関税を引き上げるリスクは拭えず、経産省は、⑦のように、自動車購入時の「環境性能割」課税廃止を要望して自動車産業を支えようとしているそうだ。しかし、30年も前から「EVにシフトすべきだ」と言い、20年も前から「自動運転にすべきだ」と言っているのに、未だ旧態依然としたガソリン車にこだわっているようだから差別化ができず、関税分を上乗せして販売することもできないのであるため、このような停滞産業をカバーするために国民の税金を使ってもらいたくはない。 その上、2-1は、⑧トランプ米大統領がアラスカ産LNG開発で「日本と合弁事業を立ち上げる計画」と表明 ⑨総事業費440億ドル(約6兆4000億円)の巨大事業 ⑩商社・エネルギー・プラントなどの日本企業は収益性等を慎重に見極める ⑪アラスカLNGは日本のLNG需要の3割に相当する年産約2000万t ⑫北極海沿岸で天然ガスを生産・約1300km離れたアラスカ州南部へパイプラインで輸送・太平洋側で液化してLNG運搬船で出荷 ⑬安永氏(三井物産会長)は「相当に慎重な事業性評価がないと投資判断には至らない」と指摘 ⑭長距離のパイプライン建設の莫大な建設費負担を強いられる可能性 等としている。 日本から提案したのかもしれないが、⑧⑨⑪のように、トランプ米大統領がアラスカ産LNG開発で「日本と合弁事業を立ち上げる」と表明し、総事業費は440億ドル(約6兆4000億円)にものぼって、日本のLNG需要の3割に相当する年産約2000万tを輸入する計画だそうだ。 しかし、「経済安全保障のため・・」と言うのであれば、日本の管轄海域内の海底に「メタンハイドレート」というシャーベット状になった天然ガスが大量に眠っており、埋蔵量は12・6兆㎥と推定され、日本人が使う天然ガスの100年分以上が日本の海底に存在しているのだから、それを開発した方が経済安全保障に資する上に、国民を豊かにするのである。 にもかかわらず、⑫⑭のように、米国の北極海沿岸で今から天然ガスを生産し、約1300kmも離れたアラスカ州南部にパイプライン(莫大な建設費負担の可能性)で輸送して、それを太平洋側で液化してLNG運搬船で出荷するくらいなら、メタンハイドレートを開発した方が、経済と環境の両面でずっと効果的なのである。 従って、⑩のように、商社・エネルギー・プラントなどの日本企業は収益性等を慎重に見極めるとし、⑬のように、三井物産会長の安永氏が「相当に慎重な事業性評価がないと投資判断には至らない」と指摘しているのは全く正しい。その上、下の2)で述べるように、全く環境に負荷をかけない天然水素が発見されているのだ。 2)天然水素の発見 *2-3-1は、①九大と九電はNEDOが公募する「先導研究プログラム/フロンティア育成事業」の委託先に採択され、九州の「天然水素」実用化への研究開発を開始 ②天然水素(ホワイト水素orゴールド水素)は世界各地の地下に存在する高濃度水素で次世代のカーボンニュートラルエネルギー ③日本における先駆けとなる取り組みとして、天然水素の生成ポテンシャルが高い九州地域で天然水素の生産・供給・利用の技術条件を整理して実用化に向けた研究開発を進める ④実用化されれば、日本のエネルギー政策の基本方針である安定供給・経済効率性・環境適合に貢献 ⑤地産地消のエネルギー資源として地域経済活性化に寄与 等としている。 また、*2-3-2は、⑥JOGMECは2025年度中に、国内で天然水素の埋蔵地を探る調査に乗り出す ⑦日本では長野県白馬村で観測 ⑧天然水素開発を手掛ける米スタートアップ企業のコロマには、米マイクロソフト共同創業者ビル・ゲイツ氏が設立したVCが出資し、三菱重工業や大阪ガスも資本参加 ⑨天然水素が地下で発生するメカニズムのうち、高温下で鉄が水と反応して酸化し、水が分解して水素を生じるプロセスが有力 ⑩かんらん岩といった鉄を含む岩石は北海道など日本国内にも分布しているため埋蔵の可能性 としている。 九大と九電が、①②③のように、NEDOの「先導研究プログラム/フロンティア育成事業」に採択された。天然水素(ホワイト水素orゴールド水素)は世界各地の地下に存在する高濃度の水素で次世代のカーボンニュートラルエネルギーであるため、日本における先駆けとなる取り組みとしてポテンシャルの高い九州地域で天然水素の生産・供給・利用の技術条件を整理して実用化に向けた研究開発を進めるのは、大変良いと思う。 確かに、天然水素の生産・供給・利用技術が実用化されれば、④⑤のように、水素の安定供給・経済効率・環境適合に貢献する上、地産地消のエネルギー資源として地域経済の活性化に寄与するだろう。さらに、私は、水素が燃えると水蒸気を発生させ、食品の水分を奪いすぎずにふっくら焼き上げることができるため、ガスも早く水素ガスにならないかと待っているのだ。 「天然水素」の生成メカニズムには複数の説があるが、⑨⑩のように、高温下で鉄が水と反応して酸化し、水が分解して水素を生じるプロセスが有力だそうで、かんらん岩のような鉄を含む岩石は日本国内にも多数分布して「天然水素」埋蔵の可能性があるため、CO₂フリーの国産エネルギー資源として注目される。 日本では、⑥⑦のように、長野県白馬村で天然水素が観測され、JOGMECも2025年度中に、国内で天然水素の埋蔵地を探る調査に乗り出すそうだ。 天然水素の発見2018年に西アフリカ・マリで行なわれ、世界的に注目が高まって、米国などで試掘が進み、関連企業に資金が流入して、米スタートアップ「コロマ」にはビル・ゲイツ氏のVCが出資し、三菱重工業や大阪ガスも資本参加したのだそうだ。しかし、日本の経産省はじめ多くの大企業は、他国の資源への出資はするが、「国内には資源がない」などと言い続けて、努力も工夫もなく国民負担ばかり増やし、国民に迷惑をかけ続けているので情けない。 そのため、今後は日本国内における地域毎の地質分布(例:かんらん岩の分布)を調査し、日本国内における資源の分布を予想する下地とすれば、天然水素の生産・供給・利用技術の実用化が、より早く進むと思われる。 3)日本産レアアースについて *2-4は、①政府はレアアース採掘調査に関する環境ガイドラインを策定 ②2027年から本格着手する南鳥島沖のEEZでの採掘計画に先立ち、調査段階から土壌や水質汚染を防ぐルールを整備 ③日本の探査・採掘技術を世界に示し、海洋開発をリードする狙い ④2026年1月から南鳥島沖で環境モニタリングを始める ⑤探査船から海底6000mまでパイプを通して地層から泥を吸い上げ、深海の堆積物や周辺海域の生態系への影響を調査 ⑥南鳥島沖の深海底には高濃度のレアアースを含む泥が存在 ⑦政府は環境指針に基づいて2027年から本格的な調査に入る ⑧6000m級の本格的な海底調査は世界でも例がない ⑨政府は2028年度までに持続可能な採掘技術の実証を目指す ⑩レアアースは乱開発による環境汚染が問題視されており、環境に配慮した探査・採掘プロセスを世界に先駆けて確立して、レアアースの国内調達を図るとともに日本の技術力を世界に売り込む としている。 レアアースは我が国の基幹産業であるハイテク産業やグリーンテクノロジー産業に必須の金属で、電気自動車やスマートフォン、LEDなど私たちの日常生活の様々な場面で活用されているが、現在、世界のレアアース生産はその大部分を中国に依存している。 中国の方は、レアアースを「重要な戦略資源」と宣言し、2010年の「レアアース・ショック」に続いてレアアース禁輸を示唆し、2025年4 月には米国トランプ政権による関税措置への対抗策として、レアアース7種の輸出規制を実施したが、その影響で、米国メーカーが自動車の生産停止を余儀なくされたり、欧州や日本の自動車メーカーが生産を一時停止したりする事態に陥った。 このような状況を打破するため、アメリカをはじめとした先進諸国は、レアアースを筆頭とする重要資源のサプライチェーンの強靱化に取り組んでいる。そして、日本も国の産業の命運を他国に握られることのない資源安全保障を確立することが喫緊の課題であると同時に、レアアースを産出することは同盟国への貢献にもなるのだ。 東京大学の加藤教授らの研究チームが、2011年に太平洋の深海底でそのレアアースを高濃度で含む「レアアース泥」を発見し、2013年に南鳥島EEZで超高濃度レアアース泥を発見して、現在、その埋蔵量は南鳥島の有望海域(2500km²)だけでもレアアース1600万トン超と世界3位の規模があるとされている(https://utf.u-tokyo.ac.jp/project/pjt124#:~:text=%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E7%B3%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91%E3%83%BB%E6%95%99%E6%8E%88%E3%83%BB%E5%8A%A0%E8%97%A4%E6%B3%B0%E6%B5%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A6%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82 参照)。 にもかかわらず、日本政府は、②のように、2013年から14年も遅い2027年から南鳥島沖EEZでの採掘計画に本格着手するのに先立ち、太平洋深海底の水質汚染を防ぐルールを整備するため、④のように、2026年1月から南鳥島沖で環境モニタリングを始めて、⑦のように、環境指針に基づき2027年から本格的な(採掘ではなく)調査に入るのだそうだ。 これは、今時、アラスカ産LNG開発に対して440億ドル(約6兆4000億円)もの金額をかける意思決定を迅速に行なったのと比較してあまりにも消極的な態度であり、同盟国にとっても「ここまで役立たずの同盟国はいらない」と思われても仕方がないほどの貢献度である。 なお、⑤⑧のように、探査船から海底6000m(6000m級の本格的な海底調査は世界でも例がないとのこと)までパイプを通して地層から泥を吸い上げ、深海の堆積物や周辺海域の生態系への影響を調査するとしているが、北海油田は1960年代に開発開始、春暁ガス田は1995年に試掘成功で、既に原油や天然ガスを生産しているため、環境に配慮して採掘する技術はある筈だ。 そのため、③の「日本の探査・採掘技術を世界に示し、海洋開発をリードする狙い」などというのは言い訳がましくて滑稽ですらあり、EEZ内での「レアアース泥」発見から14年も遅れて、⑥のように、レアアース泥を採掘するのではなく、①のように政府が採掘調査に関する環境ガイドラインを策定するというのは、到底誇るべきことではなく、国産資源に対する消極的な態度を恥じるべきことだ。 そして、⑨のように、政府は2013年から15年も遅い2028年度までに持続可能な採掘技術の実証を目指す(⁉)のだそうで、その上、⑩のように、「レアアースは乱開発による環境汚染が問題視されている」「環境に配慮した探査・採掘プロセスを世界に先駆けて確立して、レアアースの国内調達を図る」「日本の技術力を世界に売り込む」などと言っているのは、負け惜しみも甚だしく、どういう神経をしているのか不明だ。 4)それでも原発に固執するのは何故か? *2-5は、①関西電力は11月から美浜原子力発電所での原発建て替えに向けた調査を開始 ②2011年のフクイチ事故後の新増設への初めての動き ③資源の乏しい日本で安定エネルギーを供給するため原発の必要性が再認識された ④今はデータセンター・半導体製造等の新産業が誕生 ⑤電力需要増加に応えつつ脱炭素も求められる ⑥再エネはコスト面等で不透明 ⑦化石燃料を使う火力発電は脱炭素化技術と組み合わせる必要があって投資がかさみ、ロシアによるウクライナ侵略で燃料価格も急騰 ⑧原発は再エネや火力に比べてボラティリティー(変動性)が低く長期的優位性がある ⑨政府のエネルギー基本計画は原発の必要性明記 ⑩いずれかのタイミングで既設の原発を建て替えなければ原発の継続的活用はできない ⑪原発建て替えには大きな初期投資がかかり、時間軸も極めて長い ⑫政府も「長期脱炭素電源オークション」活用など原発建て替えへの支援議論を推進 ⑬資金調達面でも原発建て替え支援制度の充実が重要 ⑭原発建て替えへの公的支援は事業者が資金調達する前提 ⑮使用済み核燃料を再生してリサイクルさせる「バックエンド」の確立に課題 ⑯原発の安定稼働は安全性が大前提で、まず安全規制にしっかり対応して自主的な安全性向上策も積み重ねる 等としている。 イ)日本は資源の乏しい国か? 上の③は、「資源の乏しい日本で安定エネルギーを供給するため原発の必要性が再認識された」と述べているが、(1)及び(4)2)3)で述べたように、日本は工夫次第で資源の豊富な国であるため、「資源の乏しい日本」と連呼する人は、論理的整合性に欠ける勉強不足の人か、質問に答えている関西電力社長のように、原発や化石燃料の輸入に何らかの既得権を持っている人である。 従って、結論としては、日本に存在する資源を使って発電し、動力にする工夫と技術力が求められるのだ。 ロ)原発は、コスト面で再エネよりも優れているか? 関西電力社長の森氏は、⑥⑧のように、「再エネはコスト面等で不透明」「原発は再エネや火力に比べてボラティリティー(変動性)が低く長期的優位性がある」としながら、⑫⑬⑭のように、政府の資金調達面での原発建て替え支援が不可欠だとしている。 しかし、原発は1966年7月25日に営業運転を開始したため、現在は営業運転開始から59年超も経過しており、これは、既に独立採算で賄われるべき年数である。一方、再エネ発電歴が最も長い太陽光発電でも、補助金開始は1994(H6)年度~2005(H17)年度の財団法人新エネルギー財団(以下NEF)のものと2008(H20)年度~2013(H25)年度申込分のJPEA太陽光発電普及拡大センターによるもので、補助金額は原発とは比べものにならないくらい小さい上に、大手電力会社は原発関連の損失を一般家庭の電気料金に転嫁できるという市場原理の働かない不透明なコスト構造なっているのだ。 そのため、原発は再エネと比較すれば価格が高止まりしたまま変動性(ボラティリティー)が低いのであり、国が支出する直接原価以外の補助金まで加えれば天文学的に高価な電源なのだ。 従って、「ボラティリティーが低いか否か」は「燃料価格の変動が少ないか否か」だけに限定するのではなく、「総合的なライフサイクルコスト」や「社会的リスクコスト」まで含めて述べるべきである。具体的には、「原発の建設・廃炉・廃棄物処理・安全対策・事故処理等の非燃料コストまで含めれば予測困難性が高い」という意味で、原発のボラティリティーは高く、原発の優位性は再エネと比較して著しく低いのだ。 ハ)原発建て替えで現在の電力需要増加に対応できるのか? 関西電力社長の森氏は、④⑤のように、「今はデータセンター・半導体製造等の新産業が誕生して電力需要が増加したため、脱炭素しながらその需要に応えなければならない」としている。 その上で、⑩⑪のように、「いずれかのタイミングで既設の原発を建て替えなければ原発の継続的活用はできない」「原発建て替えは時間軸が極めて長い」と述べておられるが、時間がかかる原発新設をするよりも、蓄電池を整備して再エネ発電による電力供給量の変動を減らし、冷却が必要なデータセンター等は寒冷地に設置した方がずっと早い上に、セキュリティー対策・地球温暖化の緩和・地域振興に役立つ。 そのため、「データセンターや半導体製造等の新産業による電力需要の増加」は、関西電力等の大手電力会社が原発を推進するための言い訳に過ぎず、論理矛盾がある。 二)原発は、再エネより安全か? さらに、⑯は、「原発の安定稼働は安全性が大前提」としながら、「まず安全規制にしっかり対応」「自主的な安全性向上策も積み重ねる」としている。しかし、国の安全規制が抜け穴だらけで杜撰であることはフクイチ事故で明らかになった上、新たに作られた安全対策も実際には機能しないことが(5)のように明らかだ。 そして、原発は再エネ等と異なり、事故を起こせば国土の広い面積に人が住めなくなり、食料生産もできなくなる大規模なものになるため、原発事故による損害額(有形・無形の損害額X事故が起こる確率)は、著しく大きいのである。 ホ)使用済核燃料はどうするのか? 原発は営業運転開始から59年超も経過しているため、核のゴミ対策は、とっくの昔に終わっていなければならず、核のゴミを安全な廃棄物にして捨てる費用までが、原子力発電のコストに含まれるべきである。 にもかかわらず、未だ⑮のように、使用済み核燃料のリサイクル確立も直接廃棄もできず、廃棄物処理を国に依存しているのだから、原発は地球上での営業運転には向かない電源なのだ。 へ)政府のエネルギー基本計画は正しいか? 関西電力社長は、⑨のように政府のエネルギー基本計画に原発の必要性が明記されたことを、①②のように関西電力が美浜原発で原発建て替えに向けた調査を開始する根拠としている。 しかし、政府のエネルギー基本計画も、平時の想定しかしておらず、⑦のように、化石燃料を使う火力発電は脱炭素化技術と組み合わせれば投資がかさむ上、ロシアによるウクライナ侵略等の戦時には燃料価格が急騰して国民を苦しめている。 さらに、日本が戦争に巻き込まれた場合には、エネルギー自給率や食料自給率の低さも大きな問題だが、原発は攻撃対象になりやすい脆弱で危険なインフラであり、原発の爆発は国土の恒久的損失に繋がるため、その原発を北朝鮮・中国・ロシアに面した日本海側に置いておくことも戦略的リスクが極めて高いため、安全保障政策との整合性に欠ける。 従って、原発関連交付金や原発関連の雇用に依存している美浜町等の原発立地自治体を原発依存から脱却させるためには、原発立地自治体に、これから有望になる再エネ・AI・再生医療薬・農林漁業等の現代産業を育成して、原発抜きで成立する経済に変えることが不可欠である。 (5)想定外だらけの原発政策 イ)上空からの攻撃を想定していなかった原発 *3-1は、①九電玄海原発上空で飛行物体が目撃され正体不明 ②九電はモーター音から「ドローン」と見るが客観的映像記録はなし ③原発の「安全神話」のもろさ露呈 ④今回の事案で国内の原子力施設における警備の脆弱性が浮き彫り ⑤24時間体制警備の「原発特別警備部隊」にドローン検知機材が配備されていたが機能せず ⑥地上からの侵入警戒に偏り、上空の脅威は想定外で監視カメラの多くが空を向かず ⑦機密事項の多い原発の警備体制は検証困難 ⑧法制度も大きく矛盾し、小型無人機等飛行禁止法は原発敷地内や周囲の上空をドローンが飛行することを禁じ、航空法は原発上空を飛行禁止区域とせず ⑨原子力施設の安全規制の根幹を定めた「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」も上空からの侵入を直接規制する条文なし ⑩ドローン・航空機・原子力施設と管轄する法律が縦割りで「原発上空の安全」という重要な視点が抜け落ちた危機管理の欠陥 ⑪世界では原子力施設へのドローン攻撃はフィクションではない ⑫高性能な検知システム・上空を常時監視するカメラ網・侵入物体を無力化する技術導入等の物理的防護措置を急ぐべき 等としている。 ①のように、九電玄海原発上空で飛行物体が目撃されたが正体がわからず、九電は、②のように、モーター音から「ドローン」と推測したが客観的映像記録はないそうだ。しかし 原発は稼働中の炉心だけではなく、膨大な量の使用済核燃料を近くの使用済核燃料プールに保存して冷やし続けている構造であるため、万が一でも攻撃されれば大変なことになるのである。 そのため、③の「原発の安全性」などは本当に神話に過ぎず、今回のでき事で、④のように、国内の原子力施設における警備の脆弱性が浮き彫りなった。しかし、原発上空からの脅威については、私が自民党衆議院議員だった2006年に、玄海原発の関係者や自衛隊幹部の入っている部会で「原発は上空から航空機が突っ込むようなテロや爆撃に対応していますか?」と既に尋ねており、玄海原発の関係者は「民間企業はそのようなことには対応できません」と答え、自衛隊幹部は「ミサイルの全てを打ち落とせるわけではありません」と答えていた。 にもかかわらず、⑤⑥のように、24時間体制で警備しても監視カメラの多くが空を向いていなかったというのでは、何のために誰を監視していたのだろうか?その上、「都合の悪いことは隠せば良い」とばかりに、⑦のように、原発に関しては機密事項が多いのだから、国民のことを考えていないのは明らかであり、⑧⑨⑩の小型無人機等飛行禁止法・航空法・「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」はもちろん、特定秘密保護法も見直すべきである。 なお、原発が攻撃されれば、稼働中の炉心だけでなく、使用済核燃料プールに保管されている大量の使用済核燃料の冷却が止まって臨界事故や放射性物質の大量放出となり、核兵器を使わずとも広域の放射能汚染が発生する。それによって、日本の広い地域が居住不能となり、農業生産は壊滅し、海域も汚染されて漁業の停止を余儀なくされるため、食料自給率がさらに低下し、国民の生存基盤が失われる。 従って、⑪⑫のように、世界では原子力施設へのドローン攻撃がフィクションでないことが明らかになっており、⑫のように、高性能な検知システムや上空を常時監視するカメラ網・侵入物体を無力化する技術導入等の物理的防護措置を急ぐべきと言われている中で、私は、「そもそも原発を守ることは可能なのか」「稼働中の原発の横に使用済核燃料プールを設置して大量の使用済核燃料を保管している原発の設計は、危機管理上甘すぎ、設計思想が平時前提で有事対応が欠落している」と思うのだ。 つまり、原発は爆発すれば国家の存続を脅かすほどの損害を与える電源であるため、思考停止に陥るのではなく、「原発は防衛不能」という前提に立った安全保障政策を立てるべきであり、その点でも、分散型電源(再エネ+蓄電池+地域マイクログリッド)への転換が戦略的にも合理的なのである。 ロ)原発事故時の屋内退避とケア人材の確保 *3-2-2は、屋内退避の基本的な考え方として、「屋内退避は原子力災害時に比較的容易に実施できる有効な防護措置の1つ」「避難による健康リスクが高い住民(高齢者など)は、避難よりも屋内退避が優先される場合がある」等としている。 そして、フィルターを設置した吸入装置を使って建屋内部に空気を送り込んで陽圧化した建屋なら内部被曝線量を屋外滞在時と比べて99%低減できるが、陽圧化せず自然換気する建物なら屋外滞在時と比較して3割程度の低減に留まり、佐賀県発行の「原子力防災のてびき」は「木造家屋で内部被曝を1/4程度に抑えることができる」と記載しているものの、内閣府の『原子力災害発生時の防護措置-放射線防護対策が講じられた施設等への屋内退避について』は5割程度の総被曝線量低減と記載しているのだそうだ。 しかし、フィルターを設置した吸入装置で建屋内部に空気を送り込んで陽圧化した密閉できる建物でなければ、屋外と同じ線量になるのは時間の問題にすぎず、屋外はすぐ汚染されて超長期間使用できなくなるのだから、これ以上、原発関連施設に金を使うこと自体が無駄であり、早々に原発を廃炉にして使用済核燃料の始末をしなければならないことは明らかである。 そのような中、*3-2-1は、①松江赤十字病院と福島県立医大の調査で、原発事故時の人材確保が課題 ②原発事故時は保育園・学校が閉鎖され、育児中の職員が出勤できないため、出勤率は5割程度 ③通常医療維持は困難で、外来・検査・手術は停止して入院患者のケアに集中する休日態勢 ④放射線防護施設に留まるには職員の確保が前提だが、家族の安全が守られなければ出勤できないため、屋内退避が機能しない恐れ ⑤空間線量率・被曝リスクに関する情報の信頼性に疑問を持つ職員も多い ⑥研修・訓練への参加意欲は高く、住民避難や被曝防護を学びたいという声もあって使命感・前向きな姿勢も ⑦全国の原発立地病院でBCP(事業継続計画)策定が進まず、松江赤十字病院の取り組みに注目 としている。 松江赤十字病院と福島県立医大では、①②③のように、原発事故時には保育園や学校が閉鎖されるため、育児中の職員が出勤できなくなって出勤率が5割程度に減り、通常医療の維持が困難になるそうだ。確かに、これらの病院が鉄筋コンクリート造りで陽圧化されていたとしても、保育園・学校・介護施設等の建物が陽圧化されていなければ、⑥のように、知識の獲得に前向きで使命感のある職員でも、家族のケアをしつつ速やかにその場から脱出したいのが本音だろう。 そうなると、④のように、放射線防護施設である病院も、職員の確保ができないという理由で屋内退避が機能せず、⑤のように、非科学的で甘すぎる想定を積み重ねてきた行政や電力会社が公表する空間線量率・被曝リスクに関する情報の信頼性に疑問が多いのも、病院の職員であれば当然のことなのである。 従って、⑦のように、全国の原発立地病院でBCP(事業継続計画)策定が進まず、松江赤十字病院の取り組みに注目するのは良いが、結論としては、やはり原発にこれ以上投資をするのは全体から見て無駄以外の何ものでもなく、そんな金があるのなら再エネ普及や教育・福祉に使った方が余程良いのである。 (6)金をつぎ込んでも機能しない防衛 1)国際連合憲章における敵国条項の削除について *4-3は、①日本は冷戦終結直後の1990年に国連憲章に残る「旧敵国条項」の削除を米国に打診した ②中山外相が日本の国際的地位向上と安保理常任理事国入りを意識して駐米大使に、米大統領から提起させるよう指示 ③国連憲章の旧敵国条項(第53条・第107条)は日本・ドイツ等の第2次大戦敗戦国に対する制限を定めたもの ④米側は理解を示しつつもドイツ統一・国連憲章全体の見直しへの懸念から提案を受け流した ⑤日本政府は現在も「憲章改正の機が熟した時に安保理改革と併せて求めていく」との立場を維持 ⑥旧敵国条項は今も残っている ⑦53条は、「旧敵国の『侵略政策の再現』に備える地域的国際機構の強制行動には安全保障理事会の許可を不要」とする ⑧107条は、「旧敵国が第2次大戦の結果として受け入れたことは国連憲章に優先」とする ⑨米側は日本の国際貢献を進める点で理解できるとしつつ、ドイツ統一の行方が見えないことや国連憲章の全面見直し論が出る懸念を示して受け流した 等としている。 まず、1945年6月26日にサン・フランシスコで署名され、同年10月24日に発効した国際連合憲章(https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unch.htm)は、前文で「連合国の人民は一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権・人間の尊厳と価値・男女・大小各国の同権に関する信念をあらためて確認し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進することと、このために寛容を実行し、善良な隣人として平和に生活し、国際平和と安全を維持するために、国際連合憲章に同意して国際連合を設ける」としている。 従って、国際連合憲章(以下“国連憲章”)は、戦勝国である連合国の人民を主体として基本的人権・人間の尊厳と価値・男女・大小各国の同権に関する信念を追求する前提になっているが、国際連合成立から80年後の現在の状況は当時とはかなり異なっており、制度疲労している。 そして、国連憲章の第53条(地域的取極)と第107条(敵国に関する行動)は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国を「敵国」と定義し、敵国に対しては国際連合憲章に基づかない特別な措置(制裁対象になり得る)を認めているのだ。 しかし、日本を「敵国」としながら「同盟国」としてGDP比5%の防衛費を求めて軍事負担増加を強く要求するのは矛盾が大きく、公平・公正でもないため、まず、現状に合わせて敵国条項を削除し、それを「前提条件」として同盟国の応分の軍事的負担をすべきだと考える。 もちろん、日本国憲法上の制約や財政上の問題はあるが、防衛費増額等は国際的な制度的対等性が担保された上で段階的に進めなければ、筋が通らず危険極まりないため、とても国民の賛成は得られないからである。 なお、国連憲章改正は、国連総会における加盟国の2/3以上の賛成と常任理事国(米・英・仏・中・露)全部を含む加盟国の2/3による批准が必要だが、常任理事国は拒否権を持つため1国でも反対すれば改正は不可能である。そのため、これまで日本やドイツ等が敵国条項の削除を求めてきたが、常任理事国中に削除に消極的な国があって改正できなかった経緯があるのだ。 しかし、第2次世界大戦直後の状況と力関係を引きずったまま21世紀の状況に対応することはできないため、私は、現在の国際連合が硬直している以上、新しい国際組織を作るのが良いと思う。そして、新組織の代表は、i)人口1億人に1名(日本は約1.25億人で1名)出す ii)小国も最低1名を保障(人口1億未満でも1票)する iii)地域ブロック(アフリカ・アジア・欧州など)毎に人口比例による代表を出す とし、iv)既存の国連加盟国は新組織に加盟する際に旧組織を脱退することとし v)新組織は、旧敵国条項のような差別的制度や拒否権を廃止し、人口比議会と国家単位議会の二院制で意思決定する という方法しか解決策はないと思う。 このような中、*4-4は、⑩自民党と日本維新の会の党首が連立政権合意書に署名 ⑪維新が連立の「絶対条件」に掲げる衆院議員定数削減は「1割を目標に削減し、臨時国会に議員立法案を提出して成立を目指す」と記載 ⑫企業・団体献金は「高市早苗総裁の任期中に結論を得る」 ⑬ガソリン税の暫定税率廃止法案は臨時国会で、維新の看板政策「副首都」導入法案は来年の通常国会で成立させると明記 ⑭食料品の消費税率は2年間0も視野に法制化の検討を行う ⑮憲法9条改正と緊急事態条項創設に向け、両党の条文起草協議会を設置との文言も としている。 このうち、⑩の自民党・日本維新の会党首の連立政権合意書に署名によって、高市早苗氏が日本で最初の女性首相になられたのは良いことであろう。 また、⑬のガソリン税の暫定税率廃止はやるべきことであるため、臨時国会で法案を成立させるのが良いと思うが、大阪を「副首都」にする法案は、「副首都」がいくつかあっても良いかもしれないが、その前に、大震災がいつ起こるかわからない東京への一極集中を速やかに回避すべく、首都移転法案を通常国会で成立させるべきである。 また、⑪の維新が掲げる衆院議員定数削減は、1割削減して約419人(465人×0.9)にしてもよいと思うが、それなら臨時国会に、都道府県毎の小選挙区選出衆議院議員を「1人以上10人以下」と規定する公職選挙法改正案を議員立法で提出して成立を目指すべきである。何故なら、そうすれば、「人口のみが投票価値である」という価値観で算出された都市部の過剰な議員数を減らすことができ、人口の少ない県でも最低1人は代表を出すことができるからだ。 そうやって、現行10人以上の小選挙区議員がいる都道府県(東京・神奈川・大阪等)を10人までに抑えると、約60人減少して小選挙区の新定数が229人(289人− 60人)になる。そのため、比例代表の新定数を現行の176人から190人(総定数419人−小選挙区選出229人)に増やすことが可能だ。 そうすれば、北海道・東北・北陸・四国・九州等の人口密度は低いが、農林水産業やエネルギーを産出している地域の代表を一定数は確保することができ、さらに政党の主張を反映する比例代表を増やすこともできるため、日本の横断的な課題を反映したり、少数政党の政策を埋もれさせずに済んだりする。 また、私は、⑭の食料品の消費税率0は2年間では足りず、永久にすべきだと考えているが、そのためには、複式簿記による公会計制度を国に導入し、毎年、省庁間を問わず網羅的に歳出項目や歳出額の妥当性を検証し、時代のニーズに合わせて誰もが納得する合理的な形で歳出項目や歳出額を変化させられるようにすべきなのである。 なお、⑫の企業・団体献金については、私は、開示義務を課して正確な監査をすれば、透明性が確保されるため、利益誘導型の政策と政治献金との関係は自然と浮き彫りになり、浮き彫りになった時点で追求すれば良いと思っていたが、それでは遅いと言うのだろうか。 最後に、⑮の憲法9条改正と緊急事態条項創設に関しては両党とも積極的だが、武器を買えば戦ができるわけでは決してないため、国際連合における日本の位置付け・日本の食料自給率・エネルギー自給率・原発のリスク等を総合的に考えて、危機管理上の想定外をなくし、楽観的すぎない結論を出すべきである。 2)防衛費の大幅引き上げ要求について *4-1は、①米国防総省の報道官パーネル氏が、日本を含むアジアの同盟国に対し、「防衛費をGDP比5%に引き上げる必要がある」「アジア太平洋の同盟国が欧州のペースと水準に追いつくよう迅速に行動するのは当然」「中国や北朝鮮に対抗するため、日本もNATO加盟国が検討する「5%目標」に足並みを揃えるべき」と述べた ②NATOは従来の防衛費3.5%に加え、軍用道路改修等の防衛関連費1.5%を加えた「5%目標」を検討中 ③日本政府は2027年度までに、防衛費を含む安全保障関連費を2022年度GDP比で約1.8%から2%に引き上げる計画 ④英紙FTは、「米政権が日本に対し、防衛支出をGDP比3.5%に引き上げるよう求めた」と報道 ⑤日本側は反発し、日米安全保障協議(2プラス2)開催を見送り ⑥日本政府高官は「日本だけが要求されない筈はない」と警戒 と記載している。 それに加えて、*4-2は、⑦米国防総省は日本の防衛費増額の取り組みに強く不満 ⑧韓国、オーストラリア、ドイツ、カナダなど他の同盟国と比べて対応が鈍い ⑨日本政府が憲法上の制約を理由に防衛力強化を限定していることを、「安全保障環境の悪化を憂慮してきたのに矛盾」と批判 ⑩ウィルソン報道官は「欧州だけでなくインド太平洋地域でも多くの同盟国が防衛費を増やし、勇気づけられている」と述べた ⑪トランプ政権が高水準の軍備増強を要求するのは、中国による台湾侵攻の懸念と、米国だけでは力の均衡と抑止力を維持できないから ⑫米国防総省当局者は日本に対し「自国防衛や集団的自衛権に自らの役割を果たすよう期待するのは一過性の要請ではなく、米国は他の全ての国々と同じく日本を扱うという一般的シフトが起きている」と述べた 等としている。 このうち、⑪⑫のように、中国による台湾侵攻の懸念があり、米国だけでは力の均衡と抑止力を維持できなくなったため、米国防総省が日本に対して「自国防衛や集団的自衛権に自らの役割を果たすよう期待する」と言うのは理解できる。 しかし、⑧⑩のように、ウィルソン報道官が「勇気づけられている」とする欧州・インド太平洋地域で多くの同盟国が防衛費を増やしているというのも、ドイツ以外は「敵国条項」に該当しない国なのである。そのため、米国が他の全ての国々と同じように日本を扱うと言うのなら、まず国連憲章を改正して「敵国条項」をなくすべきだし、常任理事国の拒否権にも一定の制限を加えるべきである。 米国の占領下で制定された日本国憲法は、9条で「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を明記し、軍隊を持たないとしたことで、日本における当時の軍国主義を壊滅させ、平和国家の「理念」によって国際的評価を得るのに大きな役割を果たした。しかし、現在では、⑦⑨のように、米国は憲法9条による制約を理由とする日本の防衛費増額の取り組みに不満で、「安全保障環境の悪化を憂慮してきたことと矛盾する」としているわけである。 では、憲法を改正して「普通の国」になれば良いかと言えば、日本が本当に市民の人権を尊重する専守防衛の国になっていれば憲法を改正しても問題ないのだが、社会保障を削ることに専念し、物価を上昇させて国民を貧しくしながら、政府の政策は正しかったと主張し、国民から選ばれた政治家をまるで繰り人形ででもあるかのように扱い、政治家もそれに満足する人が多くなっている現状から見て、民主主義や人権尊重が日本国民に本当に根付いているとは思えない。 そのため、①③については、②のNATO諸国に習って従来の防衛費2%に加え、軍用道路改修・食料自給率向上・エネルギー自給率向上等の防衛に必要な関連費も加えて5~10年後に5%目標を達成し、その間に、ドイツ・イタリアなど旧敵国と連携して、必ず国際連合における位置付けを「普通の国」にすれば良いと考える。 英紙FTは、④⑤のように、「米政権が日本に対し、防衛支出をGDP比3.5%に引き上げるよう求めた」と報道し、日本側は反発して日米安全保障協議(2プラス2)開催を見送ったそうだが、道路改修・食料自給率向上・エネルギー自給率向上などは、米国から言われなくても必要なことであるため、農水省の農業予算・経産省のエネルギー予算・国交省の道路整備予算を防衛予算に振り替えて達成すれば、国民負担は増えない筈である。 従って、⑥の日本政府高官の「日本だけが要求されない筈はない」というまるで他人事のような発言も、関連予算を防衛費に振り替えれば、国民負担を増やさず達成できるわけである。 <再エネ・AI・農業の親和性> *1-1-1:https://www.agrinews.co.jp/news/index/330867 (日本農業新聞 2025年9月9日) 光通す太陽電池の下でブドウ栽培 山梨県が世界初 夜間LEDで着色改善 次世代型太陽電池と呼ばれる「有機薄膜太陽電池」を活用した世界初のブドウ栽培の実証試験を山梨県が始めた。光を通し、薄くて曲がる電池の特徴を生かし、県が育成した赤系ブドウ「サンシャインレッド」を栽培するハウスの屋根に設置。発電した電力を使って夜間にブドウを発光ダイオード(LED)ライトで照らして着色を向上させる。実証試験は、公立諏訪東京理科大学(長野県茅野市)と共同で行う。県果樹試験場の簡易雨よけハウスの屋根に有機薄膜太陽電池(1枚=30センチ×100センチ)を20枚設置。透明度が高いため、ブドウが光合成で成長できる。発電で得た電力をLEDライトの点灯に使い、果房の下側から光を当て、生育や色づきを慣行栽培などのブドウと比較する。有機薄膜太陽電池に色を似せた疑似フィルムを設置した試験区も用意した。LEDライトは夜間(午後8時~午前4時)に照射し、太陽電池が1日に得る電力で4日間ほど稼働する。これまでの試験では、着色は「有機薄膜+LED」の試験区が最もよく、生育に違いは見られなかった。2024年度に本格出荷が始まった「サンシャインレッド」は、「シャインマスカット」と「サニードルチェ」を交雑して育成。“赤系シャイン”として期待が高まる一方、「果房に直接、日光が当たらないと着色が進まない特性があり、管理が難しい」(県果樹試験場)との課題が指摘されていた。 *1-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250910&ng=DGKKZO91226950Z00C25A9EP0000 (日経新聞 2025.9.10) 経産省、曲がる太陽電池に246億円 リコーやパナHDの開発支援 経済産業省は薄くて曲がる「ペロブスカイト太陽電池」の研究開発を支援する。リコーやパナソニックホールディングス(HD)、京都大発スタートアップの技術開発や実証への246億円の補助を近く発表する。量産規模は1ギガワット弱に及ぶ。2030年をめどに量産を促す。ペロブスカイトは日本発の技術で、原材料も国内で調達できる。従来の太陽光パネルは大半が中国製だ。政府は経済安全保障や産業競争力を強化する観点から、ペロブスカイトの普及支援に力を入れる。屋根や窓ガラスなどに設置しやすい。脱炭素向けの「グリーンイノベーション基金」を通じて、リコーなど3社を25年度から5年間支援する。支援額の246億円は研究や実証総額のおよそ3分の2に相当する。リコーはインクジェット印刷技術を使って薄型ガラスに発電層などを作り、低コストで量産する技術開発を進める。大和ハウス工業などと屋根への設置も実証する。パナソニックHDは窓ガラスなど建材一体型の電池を開発する。京大発スタートアップのエネコートテクノロジーズ(京都府久御山町)は、幅広い企業とフィルム設置の実証をする。KDDIとは基地局、YKKAPとは窓ガラスへの設置を検証する。トヨタ自動車とも協力する。 *1-1-3:https://www.agrinews.co.jp/news/index/331976 (日本農業新聞 2025年9月13日) フィルム型の太陽電池、環境省が補助 JA・法人も対象 環境省は、建物の壁面や窓ガラスなどに貼り付けて発電できる「ペロブスカイト太陽電池」の導入を支援する。同電池は、耐荷重や形状の問題で従来型の太陽光パネルには不向きだった牛舎や施設園芸のハウスなどにも設置できる。個人農家は支援の対象にならないが、農業法人やJAなどは対象。農業分野をはじめ、さまざまな施設・建物での太陽光発電導入を後押しし、温室効果ガスの排出削減につなげる。同電池は「次世代型太陽電池」として近年開発・実証が進む。フィルム型で軽く、折り曲げられるのが特徴。発電効率が向上し、従来型の太陽光パネルに匹敵する発電が可能になるとみられている。同省は、同電池を設置する民間企業や地方公共団体、学校法人や社会福祉法人などに補助する。1事業当たり10億円を上限に、設置にかかる費用の3分の2を補助する。地域防災計画に位置付けられた施設など、条件を満たせば補助率を4分の3に引き上げる。2022年度の二酸化炭素(CO2)排出量が20万トン未満の法人、中小企業は、温室効果ガスの排出削減の25年度までの実績や26年度以降の計画を提出する必要がある。設置には(1)設置場所の耐荷重が1平方メートル当たり10キロ以下相当(2)発電容量が1施設当たり5キロワット以上(3)電気を使う需要地と近接し、50%以上の自家消費率があること--などの条件がある。交付決定後に設置するものが対象で、既に設置しているものは申請できない。26年2月末日までに工事を完了するのが原則だ。同電池の農業現場での導入事例は少ないが、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)に使う実証を進める自治体もある。同省は「牛舎やJA施設など、これまで設置できなかった場所でも使える可能性は十分にある」と導入の広がりを期待する。10月3日まで対象事業者を公募している。 *1-2-1:https://mainichi.jp/articles/20250317/k00/00m/040/024000c (毎日新聞 2025/3/17) 注目の「スマート農業」 農家が実感したAI導入の「効果」とは 人工知能(AI)やITを活用して農作業を効率化・省力化する「スマート農業」が注目されている。宇都宮農業協同組合(JAうつのみや)も今年度からAIを活用した「栽培管理支援システム」を導入し、組合員向けの営農指導に活用を始めるとともに、同システムに対応する農業機械の購入費を補助する事業も始めている。スマート農業が注目される背景や、これからの農業はどう変わるのかを取材した。 ●肥料削減/成育の「時期」誤らず 「夏の異常な高温も(AIによる)成育予測機能のおかげで収量も品質も落とさずに乗り切れた。必要な肥料の量が正確に分かるので無駄が減り、コストも削減できた。これからの農家にとって、情報は武器です」。昨年12月にJAうつのみやが開催したスマート農業の実演展示会。約80人の組合員を前に、埼玉県でコメを生産している小倉祐一さん(44)が、そう強調した。小倉さんは埼玉県加須市でコメや小麦を生産する農家。2017年に法人化し、「株式会社おぐらライス」の代表を務める。小倉さんは一昨年から「ザルビオ」という栽培管理支援システムを導入してスマート農業を実践。早くも成果を上げていることから、同JAが実演展示会の参加者向けに講演を依頼した。ザルビオは、人工衛星が撮影した農地の上空写真を基に、AIで作物の成育状況などを監視・分析し、土がやせている地点や肥沃(ひよく)な地点を探し出し、パソコンなどに画像で表示してくれる。そのデータを最新鋭の田植え機やドローンなどに取り込めば、肥料を必要な地点に必要なだけ散布(施肥)することもできる。当初、小倉さんは「化学肥料の使いすぎを避け、コスト削減につながれば」と考え、同システムを導入した。しかし、思わぬ「収穫」があった。毎日の気温や降水量などのデータから成育を予測する機能のおかげで、タイミングを誤らずに穂肥(ほごえ)(もみを充実させるために出穂直前に行う追肥)ができたのだ。また、AIは病害や害虫の発生時期も予測する。昨年はカメムシの大量発生が問題になったが、適切な時期に防除が行えたため、被害を最小限に抑えたという。小倉さんは「異常気象になると今までの経験や勘が役に立たないが、AIのおかげで昨年の異常な高温にも対応できた。栽培経験のない新しい品種に挑戦する時にも、システムで得られるさまざまな栽培情報が役立った」と振り返った。会場では栽培管理支援システムのデモ展示や、システムと連携したドローンや田植え機など、最新の農業機械の展示や試乗も行われ、来場者が興味深そうに見て回っていた。宇都宮市の農業、樋口克之さん(55)は「栽培管理支援システムはぜひ使ってみたい。コメ作りは年間を通して作業が多く、やり忘れたり、タイミングを逃したりすることもある。費用はかかっても、作業の負担が軽くなるのは大きな魅力だ」と話した。イベントを企画したJAうつのみやの須藤政治・米麦課長は「こうした新しいシステムの利点を多くの農家に知ってほしいと思い企画した。農業従事者が減り、大規模化が進む中、親世代の長年の勘や経験を、見える化・データ化してくれるシステムは、後継者にとっても、新たな就農者とっても大きな助けになる」と期待を寄せている。 *1-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250912&ng=DGKKZO91279950R10C25A9EA1000 (日経新聞社説 2025.9.12) 少雨前提とした渇水対策を 今夏は猛暑と少雨が続き、各地で深刻な水不足に陥った。国土交通省は8年ぶりに渇水対策本部を設け、節水を呼びかけている。日本は雨量は多いが、急勾配の河川が多く、すぐに海に流れてしまう。国民1人が利用できる水資源の量は世界平均の半分以下だ。地球温暖化の影響で、極端な少雨に見舞われる地域が増えるとされる。雨頼みではなく、将来を見越して対策を急ぐ必要がある。岩手県の御所ダムや宮城県の鳴子ダムなどが一時、貯水率0%になった。その後、9月にかけてまとまった雨が降って渇水の心配が解消された地域もある一方で、貯水率が平年を大きく下回っているダムも依然として多い。まずは収穫期を迎える農業への支援を急がねばならない。宮城県や京都府、兵庫県などが補正予算案を編成した。農林水産省は水の反復利用や井戸水の活用を呼びかけ、機器の購入費を補助する。中長期でみれば、水の有効利用が欠かせない。福岡市は1978年に大渇水を経験し、対策を強めた。節水型の蛇口や便器が普及し、商業施設などでは下水の再生や雨水の利用が広がった。1人あたりの使用量は政令市で最少だ。水道管の老朽化対策も効果が高い。福岡市は計画的に検査・補修することで、漏水率を低く抑えている。こうした取り組みを全国に広げるのが望ましい。産業界は工場廃水の再生利用を進める必要がある。化学や製鉄、輸送機器では再利用率が8割を超すが、紙・パルプや食品は遅れている。政府や自治体は設備導入を税制面などで後押しすべきだ。水使用量の3分の2を占める農業の取り組みが重要になる。水をはらないコメづくりが一部で始まった。水田から出る温暖化ガスを減らす効果も期待できる。ITで制御された植物工場は水の消費を抑えられる。政府は検証を進め、普及策を考えるべきだ。水をふんだんに使える時代はいずれ終わる。可能な対策から始め、対応力を高めていきたい。 *1-2-3:https://www.agrinews.co.jp/news/index/331964 (日本農業新聞 2025年9月12日) 食通じ健康に 医療との新事業探る アグラボが都内で催し JAグループのアグベンチャーラボ(アグラボ)は11日夜、医療分野と食・農分野の共同事業創出の可能性を探るイベントを東京都内で開いた。必要な栄養素をバランスよく摂取できるフリーズドライみそ汁の開発や、経口ワクチンを稲から製造する研究など、食を通じた健康維持につながる取り組みを発信した。オンラインも併用し、約200人が参加した。千葉大学未来医療教育研究機構の清野宏・卓越教授は、稲にワクチン抗原遺伝子を導入し、経口ワクチンを製造できることを紹介。収穫した米を粉末にし、水に溶かして摂取する。既存のワクチンと比べ冷蔵や冷凍が不要であることや、長期保存が可能だとした。清野氏は「食で感染症から守れる社会をつくりたい」と話した。ミソベーション(東京都中央区)は、みそ汁で健康を支える。1食に必要な栄養素を摂取できる「完全栄養食」のみそ汁をフリーズドライで販売。斉藤悠斗代表は「日本の食文化を守り健康を支える」と語った。アグラボの荻野浩輝理事長は「JAグループには病院もある。食と農だけではなく、医療、健康分野でも新しいことができることに期待したい」と述べた。イベントは、東京都のスタートアップ(新興企業)支援事業の一環。三井不動産などが設立したライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(東京都中央区)と共催した。 *1-2-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC281LL0Y5A820C2000000/ (日経新聞 2025年9月16日) 埼玉県経営者協会会長「競争力向上、人材が重要」 米関税の影響注視 埼玉県経営者協会の橋元健会長(キヤノン電子社長)は日本経済新聞の取材に対し、県内企業の競争力向上について「人材が何より重要で、協会として行政や大学と連携を深めたい」と述べた。橋元氏は5月に会長に就任。トランプ米政権の関税政策を巡っては「中小企業への影響を注視している」とした。主なやりとりは以下の通り。 ―埼玉県内企業の現状をどうとらえていますか。 「企業の業況は緩やかに持ち直しつつあるとみている。省力化などが目的の設備投資にも前向きだ。もっとも先行きに関しては、米国の関税政策を受けて不透明感もある。最大の課題は人手不足で、約5割の企業が正社員が不足していると感じている。協会としても行政や関係機関と連携して対応していきたい」 ―人手不足対策に向けてどのような取り組みが必要でしょうか。 「省力化投資は大事だが、それだけでは補えない分野も残る。女性や高齢者が活躍できる環境を整える必要がある。配偶者の転勤などの事情で退職した女性を再雇用するなどの取り組みは一案だ。定年年齢に達したシニアの活用も有効と考える。新たな人材活躍につながる情報をしっかりと提供していきたい」「外国人の雇用も選択肢の一つだ。経営者協会は夏にベトナムを視察し、日本で働くことを望む人たちへの教育を手掛ける機関を訪問した。インドの理系人材活用に向けたセミナーも実施した。こうした取り組みを県内企業に紹介し、企業と外国人材のマッチングにつながることを期待したい」 ―人手不足が深刻化するなかで、人材が東京に流出するリスクも抱えています。 「県内の大学と連携を強化したい。たとえば県内企業に就職することを条件に奨学金の返済条件を緩和する制度の創設というアイデアもある。県が7月に開設したイノベーション創出拠点『渋沢MIX』(さいたま市)などとも連携してイノベーションを生み出す人材の育成にも協力していきたい」 ―いわゆるトランプ税制の影響をどうみていますか。 「影響はこれから出てくるだろう。埼玉県は大手自動車メーカーに部品などを納入する企業が多い。完成車メーカーが価格競争力維持を目指し、コストを引き下げるために納入先への値下げ要求などが広がることを警戒している。米国の物価が上昇して景気が悪化した場合は、中小企業への要求がより厳しくなる負のスパイラルに陥る恐れもある」「経営者協会は事務方トップが企業を訪問して影響を聞き取る取り組みを始めた。企業の間では資金支援などへの要望が強い。県や国に対してこうした実情を伝え、必要な対策を速やかに打ち出すよう求めていきたい」 *1-2-5:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA041X30U5A800C2000000/ (日経新聞 2025年8月15日) アフリカでAI人材3万人育成 政府と東大松尾研、製造業・農業DX支援 政府はアフリカで人工知能(AI)分野の人材育成に乗り出す。東京大学の松尾豊教授の研究室(松尾研)と協力し、アフリカの学生がAI活用を学ぶ講座を提供する。3年間で3万人を育成し、製造業や農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を後押しする。現地の産業や雇用の創出を支援し、日本企業の市場開拓や人材獲得にもつなげる。20日から横浜市で開く第9回アフリカ開発会議(TICAD9)にあわせて支援策を打ち出す。2028年に予定するTICAD10までに教育と就職・起業支援の体制を整備する。アフリカ全域で20〜30校の大学を選定し、松尾研がAI講座を実施する。学生はビッグデータの扱い方やビジネスでのAI活用のスキルを学ぶ。3年間でDXやデータサイエンス分野を担う人材3万人の育成を目指し、日本企業との連携や人材交流も進める。アフリカ各国ではAI関連の人材が不足しており、研究開発などの投資も限られる。製造、流通、農業の3つを重点分野とし、AI活用の担い手を増やして事業の創出や効率化を図る。 日本政府が国連開発計画(UNDP)などに資金提供し、AI講座を受けた学生の起業や新規事業の立ち上げを支援する。アフリカ企業やアフリカで事業展開する日本企業への採用を促し、AIに精通した人材が欧米や中国企業に流出するのを抑える。日系企業とアフリカのスタートアップのマッチングなどを支援する枠組み「日本アフリカ産業共創イニシアティブ」(JACCI)を活用する。人材育成と事業創出の両面に関わることで、日本のAIシステムや関連サービスをアフリカ市場に広める狙いもある。政府はUNDPとJACCIに計3億円を拠出している。アフリカの若者が欧米などに留学してAIスキルを身につけても、母国に働き口がないため外国に残って就職する例が多い。受講生が地元で活躍できるビジネス環境を整え、人材を定着させる。松尾教授は日本のAI研究の第一人者。松尾研はAIの基礎やディープラーニング(深層学習)、マーケティング利用などテーマ別に複数の講座を設けており、日本国内の受講生は25年度に7万人ほどに達する見込み。受講生と企業との共同研究や起業支援も手がけ、同研究室発のスタートアップは25年6月時点で35社にのぼる。7月にはアフリカで初めて2日間の集中講義を南アフリカのケープタウン大学で実施した。東南アジアでもマレーシア工科大学などで講義の実績があり、ベトナムやタイなど東南アジア諸国連合(ASEAN)各国での開講も予定する。通信関連の業界団体、英GSMAはAIの活用によってアフリカの経済成長は30年までに2兆9000億ドル(約430兆円)押し上げられると予測する。アフリカのAI市場は足元で世界の2.5%にとどまるが、スマートフォンの普及により市場が急拡大するとみる。 *1-3-1:https://www.agrinews.co.jp/news/index/331127 (日本農業新聞 2025年9月9日) 安価提供の仕組み議論を 備蓄米で農相 回転備蓄を提起 小泉進次郎農相は9日の閣議後記者会見で、政府備蓄米制度を巡り、一定量を主食用米として消費者に安く提供できる仕組みの創設を「議論しなければいけない」と述べた。ただ、実現すれば不作や災害など不測の事態だけでなく、日常的に備蓄米が市場に出回る可能性があり、主食用米の価格や売れ行きへの影響が懸念される。小泉農相は会見で、「備蓄米の政策全般を見直す必要がある」と明言。2027年度からの新たな水田政策の在り方を検討するのに合わせて、備蓄米制度の在り方も議論する必要があるとした。備蓄米は元々、保管後に主食用に販売する「回転備蓄」方式をとっていた。一方で、11年度からは、原則5年間の保管後に非主食用に販売し、主食用米の需給に影響を与えない「棚上げ備蓄」方式に転換された。小泉農相は、生活が苦しい消費者などに一定量を主食用として販売することも「選択肢」だと強調。この仕組みについて「回転備蓄みたいな発想」とも述べた。会見では、主食用米の需給動向を測る指標となる来年6月末の民間在庫量が、直近10年で最多の15年の226万トンに「匹敵する水準になる」可能性に言及した。産地への作付け意向調査で、全国で生産量が前年産から56万トン増える見通しであることなどを踏まえた。「(米の)価格は落ち着くのが普通」とした。一方で、備蓄米の買い戻しについては「準備を始めるという局面にない」と述べた。 *1-3-2:https://www.agrinews.co.jp/news/index/330593 (日本農業新聞 2025年9月7日) 需要予測→仕入れ最適化 AIで食品ロス削減へ 複数業界へ横展開狙う 栃木県 栃木県は、事業系の食品ロス削減に向け、人工知能(AI)を活用した実証事業を行っている。これまでに食品ロスが発生しやすい宿泊、卸売り・小売り、製造の各業界で実施し、効果を確認。本年度は外食産業で実証し、幅広い企業に横展開していく。国内の食品ロス(2023年度推計)は464万トンで、家庭系と事業系の比率は半々。一方、同県では12・4万トンのうち、事業系が61%を占める。県は30年度までに食品ロスを9・9万トンに減らす計画を立て、事業者向けの施策を進めてきた。22年度は宇都宮市と日光市の宿泊施設を対象に、朝・夕食で発生する食品ロス削減に挑んだ。AIで過去の顧客データや天候を加味して需要を予測し、仕入れ量を最適化。少量メニューの導入などにも取り組んだ。23年度は、宇都宮市の福田屋百貨店が実証に協力。在庫管理の自動化、気象情報と全国のスーパーの販売時点情報管理(POS)データを組み合わせた商品別の需要予測を試験。値引きや廃棄商品が減少し、一定の効果を得た。24年度は、氷菓やアイスを製造するフタバ食品で実証。AIによる需要予測で実際の出荷数との誤差が17%改善した他、年間に約180万円の物流コストを削減できることを確認した。本年度は宇都宮市内に複数の飲食店を構える(株)宮食で実証事業を行う。AI予測の精度や経営改善効果を高めるため、NTT東日本や中小企業診断士らが協力。県は本年度までの成果を生かし、マニュアルを整備する。システム導入の補助金や支援体制も周知し、「食品ロスが生じる幅広い業界に事業を横展開したい」(資源循環推進課)としている。 *1-3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250919&ng=DGKKZO91409150Z10C25A9CT0000 (日経新聞 2025.9.19) ため池工事で氾濫リスク、廃止・老朽化対策、5県23カ所で不備 検査院指摘 農業用ため池の老朽化や利用減に伴う廃止工事で、大雨による氾濫リスクが各地で生じていることが18日、会計検査院の調査で判明した。近年は局地的豪雨の影響でため池が決壊するケースが相次いでいる。所有者不明などの事情で防災対策が遅れている箇所も多く、早期に実態把握したうえでの安全確保が求められる。検査したのは、2021~24年度に全国14県198カ所で実施された農業用ため池の廃止工事。決壊を防ぐため、堤防を切り開いて新たに水路を整備し既存の水路につなぐことで、雨水を下流に排水する仕組みだ。このうち不備が見つかったのが、福島、兵庫、島根、岡山、山口の5県23カ所(交付金相当額約1億5600万円)。新設した水路の排水できる量が、下流にある既存の水路の最大流量を上回り、安全に排水できない設計になっていた。検査院は「水路の接続部分で水があふれ、下流域に被害を及ぼす恐れがある」と指摘。実際に氾濫などの被害が発生したという報告例はないものの、ため池の廃止工事で確認すべき事項として自治体に示していなかったことが要因とみて、所管する農林水産省に改善を求めた。廃止工事が各地で実施されている背景には、農家の減少や高齢化で管理が行き届かず、設備の老朽化が進んでいる現状がある。農水省によると、全国のため池の7割が江戸時代以前の築造、あるいは年代不明。廃止工事は大雨による決壊リスクを見据えた対応だったにもかかわらず、安全対策の不備が今回の検査で浮き彫りになった。指摘を受け、農水省は今年3月、ため池の廃止工事に関する手引を策定。安全に排水できるか確認するよう明示した。工事を実施済みの場合も周囲の土地の利用状況や人的被害のリスクを踏まえ必要に応じて既存の水路を拡幅するといった改善策を講じるよう都道府県などに通知した。農業用ため池は西日本の降水量が比較的少ない地域に多い。全国約15万カ所のうち、最多の約2万カ所が集まる兵庫県の担当者は「各市町とも連携して国の方針に沿った対応を取っていきたい」と話す。農水省によると、18年の西日本豪雨では6府県32カ所で決壊し、広島県福山市で女児(当時3)が犠牲になった。同年のため池の被害は全国約1700カ所に及んだ。西日本豪雨を教訓に、近くに住宅や公共施設があり行政が優先的に対策を進める「防災重点ため池」について、国は具体的な指定基準を新設。改めて各地のため池の防災リスクを見直し、補強や廃止を急ぐよう自治体に求めた。それでも対策は十分に進んでおらず、西日本豪雨後も被害数は毎年500カ所前後で推移。今年8月に九州や北陸を襲った記録的な大雨では山口や福岡で決壊が相次いだ。総務省が24年6月に公表した11府県への調査結果によると、22年度末時点で工事が要ると判断された約1万カ所の防災重点ため池のうち、30年度までに工事の着手を予定しているのは2割にとどまった。対策を阻む要因の一つが、所有者不明の場合の対応の難しさだ。23年12月時点でため池の所有者は集落や個人、自治体が大半を占める一方、「不明」は15%あった。19年施行の農業用ため池管理保全法は、決壊時の被害が大きいとみられるため池の所有者が判明しない場合、都道府県が防災工事を代執行したり、市町村が管理権を取得したりできると規定した。だが総務省は調査報告書の中で、11府県で代執行の実施が確認できておらず、防災工事の着手が困難なケースもみられると指摘。所有者不明の場合の対応事例を収集し、自治体に情報提供するなど必要な支援をするよう農水省に求めた。農水省の担当者は「規模の大きい豪雨災害が増えるなか、老朽化が進むため池の防災対策の重要性はより高まっている。自治体への支援策を続けながら、安全性の確保を一層進めていく」と話している。 *1-3-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1531N0V11C24A0000000/ (日経新聞 2024年10月23日) コメの値段、国際価格は大幅安 アジアのインフレを抑制 コメの国際価格が急落している。国際指標となるタイ産米の輸出価格は、直近で1トン529ドルと、1カ月で8%(46ドル)下落した。世界最大の輸出国であるインドが9月末に輸出制限を緩和すると発表したためだ。需要が多い東南アジアやアフリカなどでは、米価の下落でインフレ抑制につながるとの見方がある。17日の週のタイ産米のバンコク輸出価格(FOB=本船渡し、砕米率5%)は1トンあたり529ドル。3日の週には1週間で1割超下落するなど、9月末以降値下がりが顕著だ。1月下旬につけた2008年以来およそ15年ぶりの高値(669ドル)からは21%下がった。背景にあるのは、最大の輸出国であるインドの動きだ。インドは23年7月に「国内の適正なコメ在庫の確保と値上がりの沈静化」のため、高級品種であるバスマティ米以外の白米の輸出禁止を打ち出した。雨による不作のほか輸出の増加もあり、同国内のコメ価格が1年弱で3割超上昇していた。こうした措置をうけ、国際価格(タイ産)は高騰。1月の高値まで100ドル以上も上昇していた。一方で9月末、インド政府は自国の在庫水準が回復していることや新米の収穫も始まることから、14カ月ぶりにバスマティ米以外の白米の輸出を許可すると発表した。一部のコメで輸出関税も引き下げた。供給量の増加や価格競争の激化を見込み、国際価格は大きく下落した。世界の食料事情に詳しい国際農林水産業研究センター(国際農研、茨城県つくば市)の飯山みゆき氏は「インドがコメの国際市況に与える影響は大きい」と話す。米農務省(USDA)によると、22〜23年度のインドのコメ輸出量は2025万トンで、世界全体の37%を占めた。タイやベトナムなどもコメの輸出国として存在感はあるが、割合は1〜2割とインドには及ばない。今年作のコメ生産量が前年より増加する見込みであることも相場を押し下げる材料になりそうだ。USDAによれば、24〜25年度の世界の生産量見通しは、前年度(推測値)と比べて1.7%多い史上最高の5億3044万トン(精米ベース)を見込む。インドでは収穫面積の拡大や雨期に降水量があったことで収穫量が増加し、24〜25年度のコメ生産量は前年度比3%増の1億4200万トンを見込む。タイでも生育が順調で収穫量は前年度比0.5%増の予測だ。コメの需要が大きく、輸入依存度も高いアフリカやアジアの一部では、インフレの緩和につながる期待がある。ナイジェリアやインドネシア、フィリピンなどではコメの輸入量が多い。近年では天候要因などもあり、コメをはじめとする食料品の高騰がインフレの一因となっていた。コメが消費者物価指数(CPI)の9%を占めるフィリピンでは、国内のコメ価格高騰を抑えるため、6月に輸入関税を引き下げると発表した。こうした策もあり、9月のCPIは前年同月比1.9%上昇と、フィリピン中央銀行の目標レンジ(2〜4%)を下回った。フィリピン中央銀行は今月、2回連続で政策金利を0.25%引き下げた。SMBC日興証券の平山広太チーフ新興国エコノミストは「コメの国際価格の下落は今後物価に反映されていく」とした上で、「インフレ抑制の要因になり、家計の実質所得の増加などにつながる」と指摘する。日本には一部に影響が予想される。タイ産米は、泡盛や味噌、米菓など加工品の原材料で使われることが多い。国際価格の下落は、メーカーなど実需者の仕入れコストを下げる可能性がある。一方、「主食用の需給や価格への影響はほぼない」(大手コメ卸)とされる。日本では短粒種と呼ばれる粒が小さいコメが食べられているが、タイ産などは長粒種で種類が異なる。 *1-3-5:https://www.nikkei.com/telling/DGXZTS00017630Q5A910C2000000/ (日経新聞 2025.9.13) 暑さ逆手に秋の実り守る、ひこばえのコメ 気候変動が農作物などの生産に大きな影響を及ぼすなか、生産者らは安定供給のため、栽培方法や品種改良など様々な工夫を凝らす。夏の平均気温が統計開始以来、最も高かった今年。実りの秋を前に暑さを逆手にとった取り組みを追った。猛暑に見舞われた8月中旬、千葉県柏市の水田で一足早い稲刈りが行われた。切り株を育てて再び収穫する「再生二期作」の1回目の刈り取りだ。農家の染谷茂さん(76)が増産を目指し、所有する田んぼの一部で今年初めて挑戦した。「例年より収穫量が見込めそうだ」。染谷さんはコメの出来栄えにほっとした表情。今後は再び水を満たし、11月ごろの2回目の実りを待つ。再生二期作は、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が福岡県内で試験的に取り組んできた。水の確保に課題が残るが、最近の気温上昇により関東でも環境が整う。中野洋主席研究員は「暑さでコメの育成や収穫のスタイルが変わってきた」と指摘する。 <地球温暖化の最中に化石燃料開発!?> *2-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC235YS0T20C25A7000000/ (日経新聞 2025年7月23日) 米アラスカLNG、日本企業「相当に慎重な評価が必要」 調達には関心 トランプ米大統領が22日(現地時間)、アラスカ産液化天然ガス(LNG)の開発にむけて日本との間で「合弁事業を立ち上げる計画だ」と表明した。具体的な枠組みは明らかになっていないが、総事業費440億ドル(約6兆4000億円)の巨大事業だ。商社やエネルギー、プラントなど日本企業は収益性などを慎重に見極める。トランプ氏はホワイトハウスでの共和党議員との会合で「合意を結ぶ準備がすでに整っている」と述べ、日本勢の参画に自信をみせた。トランプ氏はアラスカLNGについて、かねて日本勢の参画に期待を示していた。アラスカLNGは年産約2000万トンを計画する。日本のLNG需要の3割に相当する。北極海沿岸で天然ガスを生産し、約1300キロメートル離れたアラスカ州南部へパイプラインで輸送。太平洋側で液化してLNG運搬船で出荷する。トランプ氏の発言が伝わった23日、日本貿易会の安永竜夫会長(三井物産会長)は定例記者会見で、米国でのLNG開発は様々な規制が関係することを理由に、一般論として、「相当に慎重な事業性評価がないと投資判断には至らない」と指摘した。同日、伊藤忠商事は「現時点で関与はない」とコメントした。三菱商事は「情報収集しており、状況を注視する」としている。ある商社の広報担当者は「参画に向けた動きはない」と述べた。プラント大手の千代田化工建設は事業性評価など周辺業務に関心を示す。太田光治社長は「アラスカ州のマイク・ダンリービー知事らと4月に面談した」と明らかにしたうえで、「検討業務については関心がある」とした。国内で最大のLNG調達企業であるJERAの可児行夫会長グローバル最高経営責任者(CEO)は調達に関心を示す。6月の記者会見で「値段がいくらか聞かずには判断できない。その前の段階だ」とした一方で、「実現するなら東京湾まで8日で届く。コンセプトはいい」と語っていた。ただ液化を伴う開発には慎重な姿勢が目立つ。太平洋側に船を着けて出荷するには長距離のパイプライン建設が欠かせない。莫大な建設費の負担を強いられる可能性がある。INPEXの山田大介取締役は5月の決算記者会見で「民間企業が採算を狙ってやれるプロジェクトではないのではないか」と話した。エネルギー経済社会研究所の松尾豪代表は事業の採算性が不透明であることを指摘、「資金調達でリスクが出てくる」と話す。日本エネルギー経済研究所の柳沢崇文研究主幹も総事業費について「足元のインフレ基調や関税の影響を踏まえると、膨らむ可能性が高い」と指摘する。武藤容治経済産業相は23日、「発言は承知しているが、現時点でそれ以上の合意内容の詳細というものが確認できていない」と記者団に述べた。資源エネルギー庁幹部は「何か新たな動きをもっての発言ではないと捉えている」と話す。政治色の強い巨大事業で日本政府の支援策が見えないなか、企業が踏み込めるか。判断には時間がかかりそうだ。 *2-2:https://www.jiji.com/jc/article?k=2025090901044&g=eco (時事 2025年09月10日) 80兆円投資、日本「拒否権」焦点 米側が最終選定、関税上げリスクも 米大統領令への署名で日本に課している関税率の引き下げが確定的になり、今後は有力な交渉カードとなった対米巨額投融資の実行に焦点が移る。政府は日米で投資案件を協議する場を設け、日本にとって有益か精査すると説明する。ただ、最終的な選定は米側に委ねられている。日本側が拒否すればトランプ大統領が関税を再び引き上げるリスクは拭えず、運用を注視する必要がある。対米投融資5500億ドル(約80兆円)に関する覚書によると、大統領への投資先候補の提示はラトニック商務長官を議長として米側の委員で構成する「投資委員会」が決める。ラトニック氏は投資先の選定について「大統領に完全な裁量がある」と述べており、日本への野放図な資金要求につながりかねないとの懸念も持ち上がっている。これに対し、赤沢亮正経済再生担当相は9日の閣議後記者会見で「法律に基づき、大赤字のプロジェクトに出資・融資・融資保証はできない」と否定。日米両政府の指名で構成する「協議委員会」が投資委員会と事前に協議することで、日本の戦略や法律との整合性を保てると訴えた。ただ、覚書には、日本は資金提供しない選択もできるが、その場合は決定前に日米で協議すると明記。最終的に日本が資金提供しなかった場合は「大統領が定める率で関税を課すこともできる」との文言もあり、今後、投資案件の選定の過程で、日本側が実際に「拒否権」を行使できるのか検証が不可欠だ。また、合意に基づいて関税が引き下げられても、幅広い品目に15%という高い関税率が課される。経済産業省は来年度予算の概算要求で、設備投資減税の拡充や自動車購入時に燃費性能に応じて課税する「環境性能割」の廃止を要望し、自動車業界を中心に国内産業の下支えに全力を挙げる。短期的にはトランプ関税で影響を受ける企業の資金繰り支援などの機動的な対応も必要。石破茂首相の退陣表明による「政治空白」で、企業への支援が停滞しないよう万全の対応が求められる。 *2-3-1:https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/05038/?ST=msb (日経BP 2025/5/27) 九州産「天然水素」の研究・開発、九大と九電が連携 九州大学と九州電力は、九州地域における「天然水素」の実用化に向けた研究開発を開始する。5月23日、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が公募する「先導研究プログラム/フロンティア育成事業」の委託先に採択されたと発表した。「天然水素」は地下に自然に存在する高濃度の水素で、世界各地で確認され、次世代のカーボンニュートラルのエネルギーとして注目されている。再生可能エネルギー由来のグリーン水素、CCS(CO2回収・貯留)を伴う化石燃料由来のブルー水素との対比でホワイト水素と呼ばれることもある。日本の地下にも存在する可能性があり、CO2排出が少ない純国産の一次エネルギー資源として注目される。その一方で、生成メカニズムやポテンシャル(賦存量)は不明のため、実効的な可採埋蔵量の把握、経済性の算定が現時点では困難といった問題がある。今回採択された事業では、天然水素の生成ポテンシャルが高い可能性がある九州地域を対象に、天然水素の生産・供給・利用の技術条件を整理し、将来の実用化に向けた研究開発を進める。天然水素の研究開発は始まったばかりであり、日本における先駆けとなる取り組みという。天然水素資源の実用化に向けて取り組むべき課題については、天然水素の生成を理解するための化学的・地質学的研究、地下の熱構造や流体循環系の把握、地下探査技術を使った評価、環境への影響評価、供給ロジスティックスの実現可能性評価、社会的合意形成などを挙げる。実用化されれば、日本のエネルギー政策の基本方針であるS+3E(安定供給、経済効率性、環境適合)への貢献が期待される。また、地産地消のエネルギー資源として地域経済活性化への寄与も想定する。 *2-3-2:https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00332/062400106/ (日経ビジネス 2026.6.27) ビル・ゲイツ氏も注目「天然水素」、白馬村でも観測 JOGMECが国産化へ調査 この記事の3つのポイント ・天然水素、国内で低コストに安定調達できる可能性も ・JOGMECが埋蔵地の調査へ、INPEXも天然水素に関心 ・エネルギーに「魔法のつえ」はない。現実解を探れ 資源を輸入に頼る日本にとって、朗報となるかもしれない。地下で自然に生じる水素「天然水素」が、国産エネルギーの候補として浮上している。原油・天然ガスの探鉱を手がけるエネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は2025年度中に、国内で天然水素の埋蔵地を探る調査に乗り出す。天然水素は地中で自然発生した水素ガスで、「ホワイト水素」や「ゴールド水素」とも呼ばれる。日本では長野県白馬村で観測されている。水素は軽いためすぐ飛散する上、他の物質と反応しやすい。JOGMEC水素事業部の小杉安由美氏は「以前はまとまった量の水素が、地下にガス田のように存在するとは想像されていなかった」と話す。原油・天然ガスとは埋蔵地が異なることなどから、未開発のままだった。潮目が変わったのは18年だ。西アフリカのマリで天然水素が発見されたことを紹介する論文が公表され、注目度が高まった。近年は天然水素の埋蔵量を確かめる試掘作業が、米国など海外で相次いで立ち上がっている。関連企業には資金が流入している。天然水素の開発を手掛ける米スタートアップ企業のコロマには、米マイクロソフト共同創業者ビル・ゲイツ氏が設立したベンチャーキャピタル(VC)が出資し、24年には三菱重工業や大阪ガスも資本参加した。天然水素が地下で発生するメカニズムには諸説ある。岩石中の放射性元素が水に反応して水素を生じたり、地球の地下深くにある水素が亀裂を通じて地表近くまで上がったりすることがある。地下の水が岩石に含まれる鉄と反応するプロセスは水素の生成速度が速く、有力視されている。高温下で鉄が水と反応して酸化し、水は分解して水素を生じる。かんらん岩といった鉄を含む岩石は北海道など日本国内にも分布しており、埋蔵の可能性があるという。(以下、略) *2-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250922&ng=DGKKZO91454740S5A920C2MM8000 (日経新聞 2025.9.22) 政府、レアアース探査に環境指針 水質汚染抑え海洋開発へ 政府はレアアース(希土類)の採掘調査における環境ガイドラインを策定する。2027年から本格着手する南鳥島沖の排他的経済水域(EEZ)での採掘計画に先立ち、調査段階から土壌や水質汚染を防ぐルールを整備する。日本の探査・採掘技術を世界に示し、海洋開発をリードする狙いがある。26年1月から南鳥島沖で環境モニタリングを始める。探査船から海底6000メートルまでパイプを通して地層から泥を吸い上げ、深海の堆積物や周辺海域の生態系への影響を調べる。南鳥島沖の深海底には高濃度のレアアースを含んだ泥の存在が確認されている。政府は環境指針に基づいて27年から本格的な調査に入る。6000メートル級の本格的な海底調査は世界でも例がない。政府は28年度までに持続可能な採掘技術の実証をめざす。レアアースは乱開発による環境汚染が問題視されている。環境に配慮した探査・採掘プロセスを世界に先駆けて確立し、レアアースの国内調達を図るとともに日本の技術力を世界に売り込む。 *2-5:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250922&ng=DGKKZO91418820Z10C25A9TCS000 (日経新聞 2025.9.22) 新たな原発の行方 新設は公的支援欠かせず、関西電力社長 森望氏(88年京大院修了、関西電力入社。18年に執行役員、19年に常務執行役員。21年副社長に就任し、22年から現職) 関西電力は11月から美浜原子力発電所(福井県美浜町)での原発建て替えに向けた調査を始める。2011年の東京電力福島第1原発事故後、新増設に向けた初めての動きだ。新たな原発の展望と課題について、エネルギーの確保、安全性、経済の視点から聞いた。資源の乏しい日本で安定的にエネルギーを供給するため、原発の必要性が再認識されている。特に今はデータセンターや半導体製造といった新しい産業が生まれている。電力需要の増加に応えながら脱炭素も求められる。再生可能エネルギーはコスト面などで不透明な点もある。化石燃料を使う火力発電は脱炭素化の技術と組み合わせる必要があり投資がかさむ。ロシアによるウクライナ侵略の際は燃料価格が急騰した。再生エネや火力に比べて原発はこうしたボラティリティー(変動性)が低く、長期的に見ても優位性はあると思っている。こうした点から政府のエネルギー基本計画にも原発の必要性が明記された。関西電力もいかに原発を長く活用するかを考えなければならない。これまで地元の理解を得ながら福井県で運転可能な全7基の再稼働を果たしてきた。美浜では、次世代原発の建て替えを検討するための調査をしていく。既存原発の有効活用とセットで考えていくことになる。ただいずれかのタイミングで既設のものを建て替えなければ、原発を将来にわたり継続的に活用することはできない。その時への準備を始めるための調査だ。原発の建て替えには大きな初期投資がかかる。建設のリードタイムもあり、時間軸の極めて長い事業になる。運転開始後も事業環境がどう変化するか分からない。こうした不確定な要素を小さくして、事業の成立性や予見性を確保できるよう進めたい。政府も(脱炭素電源への資金的な支援である)「長期脱炭素電源オークション」の活用など、原発建て替えへの支援の議論を進めている。原発建て替えという大規模な電源投資について、一定の予見性を確保できるような制度を整備してもらいたい。資金調達面も、そうした支援制度の充実が重要になる。お金を貸す側にとっても我々の事業への見立てを評価してもらわなければいけない。建て替えへの公的な支援は、事業者が資金調達するための前提にもなる。使用済み核燃料を再生してサイクルさせる「バックエンド」の確立に課題が残っていることも事実だ。鍵になるのが燃料の再処理工程で、日本原燃が青森県六ケ所村の再処理工場の完成に向けた審査の対応をしている。原発を稼働する事業者である関西電力も人的な面を中心に協力している。日本原燃の審査対応が大詰めを迎える中、現在は40人ほどの専門人材を派遣している。関電の原発内にたまる使用済み核燃料については、再処理工場に搬出するまでの間に一時保管する「中間貯蔵施設」への搬出なども含め、貯蔵量を将来的には減少させていく。この実現が私の責務だ。原発の安定稼働には安全性が大前提になる。まずは安全規制にしっかり対応し、海外の原発事業者の経験も反映させるなど自主的な安全性向上策も積み重ねている。こうした取り組みを続けながら、原子力の安全性や必要性を社会にしっかりと説明していくことが大事だと思っている。 <想定外だらけの原発政策> *3-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1546016 (佐賀新聞 2025/9/5) 原発上空の脅威 防護措置や法整備、対策急げ 九州電力玄海原発(玄海町)の上空で、三つの光る飛行物体が目撃されてから1カ月以上が経過したが、依然として正体は不明のままだ。九州電力はモーター音などから「ドローン」との見方を強めるが、客観的な映像記録はなく、政府関係者の間では「民間航空機の誤認」との声も漏れる。原因究明が進まない現状は、原発の「安全神話」のもろさを露呈し、地域住民をはじめ国民に大きな不安の影を落としている。今回の事案で浮き彫りになったのは、国内の原子力施設における警備の脆弱(ぜいじゃく)性だ。現地を24時間体制で警備する警察の「原発特別警備部隊」にはドローン検知機材が配備されていたにもかかわらず、機能しなかった。そもそも飛行物体がドローンだったのかさえ定かではなく、機材の性能の問題なのか、別の要因なのかも判然としない。地上からの侵入への警戒に偏るあまり、上空からの脅威に対する備えが想定外だったのではないか。監視カメラの多くが空を向いていなかったとの指摘もあるが、機密事項の多い原発の警備体制はそもそも検証が難しい。法制度にも大きな矛盾が横たわる。小型無人機等飛行禁止法は、原発の敷地内や周囲の上空をドローンが飛行することを禁じている。一方、航空法では原発上空を飛行禁止区域とする明確な規定はなく、最低安全高度さえ守れば民間の航空機が通過することに法的な制約はない。原子力施設の安全規制の根幹を定めた「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)」にも、上空からの侵入を直接規制する条文は見当たらない。ドローン、航空機、そして原子力施設と、管轄する法律が縦割りで運用され、結果として「原発上空の安全」という極めて重要な視点が抜け落ちており、危機管理上の深刻な欠陥と言わざるを得ない。世界に目を転じれば、原子力施設へのドローン攻撃は、もはやフィクションの話ではない。ロシアが侵攻を続けるウクライナでは、チョルノービリ(チェルノブイリ)原発がドローン攻撃の標的となった。安価で高性能化したドローンは、軍やテロリストにとって有用な兵器となっている。ひとたび重要施設が破壊されれば被害は甚大だ。玄海原発の事案は、正体が何であれ、日本の原子力安全体制に警鐘を鳴らした。この警告を真摯(しんし)に受け止め、具体的な行動に移すことが急務だ。国と九州電力は、今回の飛行物体の正体を徹底的に究明し、全ての情報を国民に包み隠さず公開しなければならない。憶測が飛び交う現状こそが、不信と不安を増幅させる最大の要因だからだ。その上で、物理的な防護措置を抜本的に見直すべきである。高性能な検知システムや、上空を常時監視するカメラ網の構築、そして侵入物体を無力化する技術の導入を急ぐ必要がある。国が主導して最新技術の導入を支援し、全国の原発で標準化を図りたい。そして最も重要なのは、新たな脅威に対応するための法整備である。ドローンだけでなく、航空機も含めた「上空からの脅威」全般を視野に入れ、重要インフラ上空の飛行規制を包括的に見直すべきだ。今回の事案を単なる「謎の飛行物体」で終わらせるのではなく、現実的な脅威として捉え、政府と事業者が一体となって、実効性のある対策を講じることを強く求めたい。 *3-2-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1549724 (佐賀新聞 2025/9/10) 【原発医療体制】家族と仕事、揺れる職員、再稼働進むも人材確保懸念 松江赤十字病院と福島県立医大の調査からは、原発事故時の人材確保が課題として浮かんだ。家族と仕事のはざまで揺れる職員の葛藤もうかがえる。病院が入院患者のケアを続けられなければ、東京電力福島第1原発事故を教訓に定めた屋内退避の原則は実現できないと専門家は指摘する。再稼働を進める政府に突き付けられた課題は重く、事故時の事業継続計画(BCP)作りにも影響しそうだ。 ▽休日態勢 「実際の出勤率は良くて5割くらいだろう。通常医療を回すのは無理だ」。万が一、原発事故が起きた際の見通しについて、同病院の田辺翔太救急部長が指摘する。中国電力島根原発の南東約9キロに立地し、平時から約400~500人の入院患者を抱える。職員の大半は原発の30キロ圏内に住むため、保育園や学校が閉鎖されると育児中の職員は身動きが取れなくなり、深刻な人手不足が懸念される。そのため、事故が起きれば一般の外来や検査、手術を全て止めて、入院患者のケアに注力する「休日態勢」で乗り切る。急患の線量測定や除染といった事故の追加業務に「人を出す余裕はない」(田辺さん)と不安の声が漏れる。 ▽切実 屋内退避の原則は、福島第1原発事故後に政府が策定した。支援が必要な高齢者や入院患者は、室内を気密化して気圧を高め、放射性物質の流入を防ぐ対策を施した「放射線防護施設」と呼ばれる病院や介護施設にとどまる。ただし、運用する職員が十分確保されていることが大前提だ。「家には子どもがいるため、安全が守られなければ出勤できない」、「認知症の親を一人残せない」。今回の調査には家族の身を案じる切実な声が多く寄せられ、自分自身の被ばくやペットの預け先、空間線量率など情報の信頼性への懸念もあった。福島県立医大の坪倉正治主任教授は「今のままでは絵に描いた餅。政府は再稼働を進めるのであれば、現実に目を向けて対策を講じるべきだ」と強調する。 ▽経験 現場の声からは仕事への使命感も垣間見える。調査の回答者約500人のうち、研修や訓練があれば参加したいと答えた人は半数を超えた。「住民の適切な避難の仕方、被ばくの防護を学びたい」と前向きな意見も。全国の原発立地地域の医療機関で事故時のBCP作りは進んでおらず、同病院が策定する計画は、一つの基準として注目される。原発事故を経験した病院は非常に限られ、多くの職員が手探りでの対策を迫られている。田辺さんは「BCP策定の過程で、具体的な対応が何も決まっていないことを実感した」と話し、国には事故対応に当たった医師を各地の医療機関に派遣して策定作業を支援するよう要望した。 *3-2-2:https://www.pref.saga.lg.jp/bousai/kiji00386969/3_86969_247676_up_sqkjataz.pdf (佐賀県) 屋内退避について 内閣府「屋内退避について[暫定版]」では、「屋内退避は原子力災害時に比較的容易に実施出来る有効な防護措置の一つです。…避難のための移動・搬送により健康リスクが高まるおそれのある住民は、避難よりも放射線防護措置を講じた建屋へ屋内退避することが優先される場合があります。屋内退避は全面緊急事態発生時の防護措置の一つです。…内部被ばく線量については、陽圧化等の放射線防護対策が講じられた建屋に屋内退避する場合には、屋外滞在時に比べて 99%低減することが分かりました。」しかし、「陽圧化しない場合(自然換気)では3割強の低減にとどまっています」とあります。 「陽圧化」は、フィルターを設置した吸入装置を使って建屋の内部に空気を送り込み、建屋内の圧力を高めて放射性物質の侵入を低減するものです。1 施設で2億円かかるといわれています。 ⑤風向きによって放射能はどこにでも飛んでいく。OILにもとづく段階的な避難はできるのか。 ①「陽圧化でない住居に屋内退避すると、‟屋外滞在時の約7割を内部被ばくする”」という前提を知った上で、県の避難計画を作ったのか。 ②県発行「原子力防災のてびき」では、「木造家屋では内部被ばくを1/4程度に抑えることができる」とあるが、具体的な根拠を示されたい。 ③陽圧化した鉄筋コンクリート造建屋は佐賀県内のどこにあり、何か所あるのか。 ④原子力規制委員会が策定している原子力災害対策指針(19年7月3日)では、屋内退避について「UPZにおいては、段階的な避難やOILに基づく防護措置を実施するまでは屋内退避を原則実施しなければならない」と明記されている。指示があるまで逃げていけないとなるなら、19万人の30キロ圏内の県民すべてが陽圧化した建屋に屋内退避できるのか。 答) ① 令和2年3月に内閣府において作成された『原子力災害発生時の防護措置-放射線防護対策が講じられた施設等への屋内退避-について[暫定版]』の中で、建屋内を陽圧化していない場合は、屋外滞在時と比較して内部被ばく線量が3割強の低減にとどまる旨の記載があることは承知しています。 しかし、同資料内で陽圧化されていない木造建屋において5割程度の総被ばく線量を低減される旨の記載があるよう、屋内退避を行うことで被ばくを低減させることができるものと考えています。 ② 令和元年度に県が発行した「原子力防災のてびき」の中の「(木造家屋では)吸入による内部被ばくを四分の一程度に抑えることができます。」との記載は、平成28年3月16日に原子力規制委員会から出された「原子力災害発生時の防護措置の考え方」に基づくものです。 ③ 県内に放射線防護対策施設は20か所ありその内鉄筋コンクリート造の建物は、玄海町に1箇所、唐津市に15箇所あります。 ④ UPZ(5~30キロ圏)の避難については、UPZ内の全ての住民が一斉に避難するのではなく、屋内退避をしたうえで原子力発電所の状況やモニタリングによる放射線量の測定結果を踏まえて、避難対象地域を決定し、避難等を行っていただきます。 なお、県内の放射線防護対策施設は、悪天候等によって早期の避難が困難となる離島住民や避難の実施により健康リスクが高まる養護老人ホーム入居者などが屋内退避を行うために整備したものです。 ⑤ 繰り返しになりますが、UPZ(5~30キロ圏)の避難については、UPZ内の全ての住民が一斉に避難するのではなく、屋内退避をしたうえで原子力発電所の状況やモニタリングによる放射線量の測定結果を踏まえて、避難対象地域を決定し、避難等を行っていただきます。 <金をつぎ込んでも機能しない防衛> *4-1:https://www.yomiuri.co.jp/world/20250621-OYT1T50120/ (読売新聞 2025/6/21) 日本の防衛費「GDP比5%に大幅引き上げを」…アメリカ国防総省報道官 米国防総省は20日、日本を含むアジアの同盟国の防衛支出を国内総生産(GDP)比で5%に引き上げる必要があるとの見解を示した。読売新聞の取材に対し、同省のショーン・パーネル報道官が声明で明らかにした。北大西洋条約機構(NATO)は加盟国の防衛支出目標を2%以上から5%に引き上げる案を検討している。兵器購入などの従来の防衛費を3・5%とし、軍用道路の改修などを防衛関連費として1・5%組み込む案を想定している。日本政府は2027年度に防衛費を含む安全保障関連費を22年度のGDP比で現行の約1・8%から2%に引き上げる計画を進めている。パーネル氏は欧州の動向を踏まえ、「アジア太平洋の同盟国が欧州のペースと水準に追いつくよう迅速に行動するのは当然のことだ」と述べ、中国や北朝鮮に対抗するため、日本もNATO加盟国が検討する「5%目標」に足並みをそろえるべきだと主張した。一方、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)は20日、米政権が日本に対し、防衛支出をGDP比3・5%に引き上げるよう求めたと報じた。従来の防衛費のみを対象としているのか、公共インフラなども含めた安保関連費を指しているのかは判然としないが、日本にとって大幅な増額となる。報道によると、米国の要求に日本側が反発し、7月1日開催で調整していた外務・防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会(2プラス2)の会合は見送られた。FTは、日本側が参院選に与える影響も考慮したと伝えた。日本政府は「米側から防衛費増額の要求をされた認識はない。2プラス2は日程調整がつかなかっただけだ」(外務省幹部)として報道を否定している。政府高官は「日本だけが増額要求されないはずはない」と述べ、今後のトランプ政権の出方に警戒感を示した。 *4-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN190100Z10C25A8000000/ (日経新聞 2025年8月19日) 米国防総省、日本の防衛費増額「明らかに不十分」 欧州や韓国に後れ 米国防総省の当局者が、日本政府の防衛費増額の取り組みに強い不満を持っていることが18日までに明らかになった。韓国、オーストラリア、ドイツ、カナダなどの同盟国はトランプ政権と歩調を合わせていると評価する一方、日本政府の対応は鈍いとみている。米国防総省当局者は取材に「日本政府は何年もの間、安全保障環境が劇的に悪化していると非常に憂慮する発言をしてきた。それなのに『日本には(米国への)後方支援に限定する憲法上の制限がある』と言うのは、とてもおかしい」と述べた。第2次トランプ政権発足以来、米国防総省は欧州やアジアの同盟国に米国と肩を並べるような防衛力の増強を求め、各国の国防当局と交渉してきた。ドイツやカナダなどを含む北大西洋条約機構(NATO)は、国内総生産(GDP)の5%を国防費と国防関連投資に充てることで合意した。現在の国防費の基準では3.5%で、1.5%は有事に必要なインフラなど広義の関連支出を指す。米国防総省は6月、パーネル報道官(当時)の声明で、アジアの同盟国も、NATOの新目標を基準に国防費を増やすべきだとの見解を明らかにした。8月7日、ウィルソン報道官は「欧州だけでなくインド太平洋地域でも、多くの同盟国が防衛費を増やしているのを見て、とても勇気づけられている」と述べた。米国防総省当局者は「韓国とは、新しい政権と進展する見通しが立っている」との見方を示し、消極的なのは日本だけであると示唆した。日本は2027年までに防衛費をGDPの2%に引き上げるという目標を掲げる。米国防総省当局者は「過去と比べれば、防衛費は改善されたが、現在の安保環境にはまだ明らかに不十分だ」と述べた。ドイツでは、メルツ政権が基本法(憲法)改正で厳しい債務制限を緩和し、国防費増額の道を開く。米国防総省当局者は、ドイツの基本法改正に言及し「もし真剣に安全保障を考えるのであれば、それに応じて適応することはできるし、そうしなければならない」と強調した。日本の政府当局者が憲法を理由に防衛費の大幅な増額を拒否するのであれば、それは適当ではないとの考えをにじませた形だ。トランプ政権が高水準の軍備増強を要求するのは、中国の軍事力が巨大化し、インド太平洋地域の軍事バランスが中国にシフトしているからだ。中国による台湾侵攻の懸念がくするぶるなか、アメリカだけでは力の均衡と抑止力を維持できない。米国防総省の当局者は「日本に対して、自国防衛や集団的自衛権のために自らの役割を果たすよう期待するのは一過性の要請ではない。米国は他のすべての国々と同じように日本を扱うという、いわば一般的なシフトが起きている」と述べた。「日本政府の意見にも耳を傾けた結果だ」と触れ「我々はこの状況を合理的に考えなければならない」と加えた。「課題は目の前のことであり、遠い地平線の話ではない」と訴えた。 *4-3:https://digital.asahi.com/articles/ASPDH5SM7PDBUTFK00P.html (朝日新聞 2021年12月26日) 日本は世界平和に貢献していく」旧敵国条項の削除、米へ異例の打診 日本、ドイツなど第2次大戦で敗れた「旧敵国」に関する国連憲章の条項について、冷戦終結間もない1990年、日本が米国に対し、大統領から提起するよう打診していたことがわかった。22日公開の外交文書に異例のやり取りが記されていた。旧敵国条項は日本の国連加盟から65年を経た今も残っている。この提案は、90年2月27日付で中山太郎外相から村田良平駐米大使への指示を伝えた「極秘 無期限」「大至急」の公電にあった。起案者の「岡本」は、当時の岡本行夫・外務省北米1課長とみられる。国連憲章の旧敵国条項には、旧敵国の「侵略政策の再現」に備える地域的な国際機構の強制行動については安全保障理事会の許可を不要とする53条や、旧敵国が第2次大戦の結果として受け入れたことは国連憲章に優先するとする107条などがある。 30年が経過した外交文書は原則公開対象になります。外務省は、特に国民の関心が高い記録については、外部有識者が参加する公開推進委員会で審査し、毎年末、一括して公開しています。朝日新聞の専門記者らが、これらの文書を徹底して読み込み、取材や分析を加え、日本外交史の真相に迫ります。外相発の公電はまず、89年末の冷戦終結で東西ドイツ統一が見通せるようになり、東ドイツの中で陸の孤島となった西ベルリンを米国などが守るため53条に頼る必要が減って「米国に態度変更を促しやすい状況が出てきているのかもしれない」と指摘した。また、米国に次ぐ経済大国だった日本が「国力にふさわしい政治的役割を果たし、世界平和のための協力に貢献していく」と強調。米大統領から、そんな日本の安保理常任理事国入りに対する改めての支持とあわせ、旧敵国条項削除の提起があれば「日米友好の象徴的意味を有する」とした。その上で、対日貿易赤字への対応を海部俊樹首相に求めたいブッシュ(父)大統領の意向で急にセットされた3月初めの首脳会談で、逆に「大統領の自発的申し出として上記内容の発言を行う可能性につき、米側の感触を大至急打診」と駐米大使に求めた。また、当時のソ連について近年のロシアと同様、日本との平和条約締結交渉で「北方四島の占拠は旧敵国条項(107条)により正当化されるとの不当な主張を行っており、日ソ間で旧敵国条項適用の余地があると解釈されうるような米側発言は我が国の立場を害する恐れがある」と念を押している。だが、今回同時に公開された別の一連の「極秘」文書によると、この挑戦は実らなかった。首脳会談前日3月1日付の駐米大使発外相あての公電には、「カトウ」(後の駐米大使、加藤良三駐米公使とみられる)の打診を、米側が日本の国際貢献を進める点で理解できるとしつつ、首脳会談まで時間がないなどとして受け流す様子が記されている。ジャクソン大統領補佐官は、ドイツ統一の行方がまだ見えないことや、国連憲章の全面見直し論が出てくる懸念を示し、「(両首脳に同行する)外相会談レベルで日本側より今後話し合っていきたい旨の頭出しにとどめていただくのも一案」。アンダーソン国務次官補代理も同様の反応で、「外相レベルの非公式な場で言及される方がよいかも」とかわしていた。3月初めに米西部パームスプリングス、9月下旬にニューヨークで開かれた日米首脳会談と外相会談の議事録に、旧敵国条項削除や日本の安保理常任理事国入りの話は見当たらない。中山外相はその9月の訪米の際、東西ドイツ統一決定から間もない国連総会での各国の一般演説で、日本の外相では4回目となる旧敵国条項削除の訴えをした。今の日本政府は旧敵国条項削除について、安保理常任理事国入りを含む安保理改革で「国連憲章改正の機が熟した時に、あわせて求めていく」という立場。憲章改正には加盟国の3分の2の賛成と批准といった高いハードルがあり、めどは立っていない。 *4-4:https://www.jiji.com/jc/article?k=2025102000905&g=pol (時事 2025.10.20) 衆院定数削減「臨時国会成立目指す」 自・維合意書 自民党と日本維新の会の党首が20日に署名した連立政権合意書は、維新が連立の「絶対条件」に掲げていた衆院議員定数削減について「1割を目標に削減するため、臨時国会に議員立法案を提出し、成立を目指す」と記した。企業・団体献金の扱いについては「高市早苗総裁の任期中に結論を得る」とするにとどめた。合意書はまた、維新が看板政策に掲げる「副首都」導入に向けた法案を来年の通常国会で、ガソリン税の暫定税率廃止法案を臨時国会で成立させると明記。食料品の消費税率については、2年間ゼロも視野に法制化の検討を行うと記した。憲法9条改正と緊急事態条項創設に向け、両党の条文起草協議会を設置するとの文言も盛り込んだ。 <太陽光発電とEV> PS(2025年10月25日追加):*5-1-1・*5-1-2・*5-1-3は、①高市首相:「これ以上、私たちの美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすことには猛反対」 ②石原環境相:「自然破壊をする太陽光パネルはストップしなければならない」 ③現在:太陽光パネルの95%が外国製(2025年4~6月) ④首相:日本発の技術で建物の屋根や壁に設置しやすいペロブスカイト太陽電池の普及を訴え ⑤日本エコロジー社(大阪市中央区)の釧路湿原のメガソーラーは、森林法に基づく知事許可未取得、土壌汚染対策法・盛土規制法の届け出遅延等複数の法令違反判明 ⑥福島・先達山のメガソーラーは、審議で林地開発許可審査における景観への配慮欠落 ⑦森林審議会森林保全部会の審議の冒頭、福島県は森林法による林地開発許可「災害の防止」「水害の防止」「水の確保」「環境の保全」の4要件とも基準を満たす」と報告 ⑧「景観」が含まれる「環境の保全」で県が審査したのは、開発区域内の森林率と開発面積の2点のみで辛うじてクリア ⑨法制度の不備が問題の根底 ⑩委員の1人:「県が数字を出して『大丈夫』という案件を審議の場に出るだけの我々が『ダメ』とは言えない」 としている。 このうち、④のペロブスカイト太陽電池と同様、①③のシリコン型太陽光発電も世界で最初に始めたのは日本であるにもかかわらず、現在では国内市場の95%を外国製パネルが席巻する結果となった理由に問題があり、それは、太陽光パネルの製造を政治やメディアが後押しするどころか欠点をあげつらって逆風を吹かせ、日本製の価格が高止まりし続けたため、国際競争に負けて日本メーカーが撤退したということだ。そして、これは、他の先進技術でも同じ事が言える。 また、②の「自然破壊をする太陽光パネルはストップ」の根底にも深い問題があり、それは、⑤⑥⑧の日本エコロジー社(大阪市中央区)の釧路湿原のメガソーラーや福島県のメガソーラーのように、「自然を破壊しても利益さえ得られれば良い」と考え、法令違反をしたり、辛うじて法令をクリアしたりしていることである。実際には、自然環境は住民の公共財であり、生態系の連鎖・水源の涵養等を通して生活環境の維持や観光資源の保全に貢献しているのだが、それは何故か軽視され考慮されない傾向にある。 さらなる問題点は、(国の審議会にも言えることだが)事務方主導の部会や審議会は、⑦⑩のように、審議にかける前に要件や基準を満たしているかどうかで既に結論が出ており、審議は、その結論にお墨付きを与えるだけのものとなって様々な視点を吸い上げないことである。 しかし、法律の齟齬を最初に把握できるのは現場であり、技術革新が進んでそれを実装しようとすればあちこちで法制度の不備は発生するものであるため、利益を比較秤量して間違わずに運用し、⑨のような法制度の不備は現場から指摘できるだけの知的水準が必要なのである。 なお、*5-2-1のように、⑩日産が軽EV「サクラ」に充電の手間を減らすため、屋根に太陽光パネルを搭載する試作機を開発 ⑪パネルで発電した電気をバッテリーに蓄え ⑫自宅や職場に屋外駐車場があれば年間で走行距離約3千km分を発電 だそうで、メーカーの方が進んでいるのだが、日産EVもシャープのシリコン型太陽光発電と同じ憂き目に遭った。そして、これは、*5-2-2のように、ノルウェーで全国に1万カ所以上の急速充電設備を設定し、首都オスロでは2024年にタクシーは温室効果ガスを排出しない車に限るという条例が施行されて、EVの普及が加速していることと対照的である。なお、工夫して再エネ発電を普及させれば、どこの国でも、ガソリンより電気の方が安い上に、排気ガスは出さず、エネルギー自給率も上がるのだ。 *5-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20251023&ng=DGKKZO92103390S5A021C2EA2000 (日経新聞 2025.10.23)メガソーラー 自然破壊する開発を規制 大規模太陽光発電所(メガソーラー)の開発規制にもかじを切る。自民党と維新の連立合意には26年の通常国会でメガソーラーについて「法的に規制する施策を実行する」と明記した。現在はメガソーラーを直接規制する法律はない。「これ以上、私たちの美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすことには猛反対だ」。首相は9月の自民党総裁選の出馬会見でメガソーラーの急拡大を批判した。首相の懸念は2つある。1つは自然環境の破壊だ。北海道の釧路湿原国立公園の周辺で建設中のメガソーラーを巡り周辺環境への悪影響が指摘され、地元自治体からも見直しを求められている。石原宏高環境相は22日の記者会見で「自然破壊をするような太陽光パネルはストップしなければならない」と述べた。2つ目は外国産の太陽光パネルが国内市場を席巻していることだ。太陽光発電協会がまとめた25年4~6月の出荷データによると、海外製が95%を占める。10年前の同じ時期と比べて29ポイント高い。SMBC日興証券の浅野達氏は「経済安全保障の観点からも、国内製が少ない従来型の太陽光パネルの導入支援にメスが入る可能性がある」と話す。首相が代わりに普及を訴えてきたのが薄くて曲がる「ペロブスカイト太陽電池」だ。日本発の技術で、建物の屋根や壁に設置しやすい。政府のエネルギー基本計画は40年度時点の電源構成に占める太陽光の割合を23~29%程度に高める目標を掲げる。赤沢亮正経済産業相は22日の記者会見で「地域共生と国民負担抑制を図りながら最大限導入していく」と訴えた。太陽光発電は12年に始まった固定価格買い取り制度(FIT)をきっかけに急拡大した。日本総研の大嶋秀雄主任研究員は「太陽光の導入ペースは加速しにくくなるが、ひずみを解決するきっかけにはなるだろう」と指摘する。 *5-1-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/dd0e6a052ad3fce5f38943b76c43c00cc6650f40 (Yahoo、産経新聞 2025/10/15) 「対立生まず最適な着地点を見いだしたい」 釧路湿原メガソーラー 事業者社長が認識 北海道の釧路湿原国立公園周辺で大規模太陽光発電所(メガソーラー)の建設工事を行う事業者「日本エコロジー」(大阪市中央区)の松井政憲社長は15日、釧路市との協議で「誤解や対立を生まず建設的な対話を通じて、現行法の枠組みの中で最適な着地点を見いだしたいと考えている」と述べた。森林法で定められた知事の許可を得ていないなどの問題が発覚し、同社が工事を一時中断して釧路市に協議を申し入れていた。協議は冒頭、報道陣に公開され、松井氏は議題について「太陽光発電事業の進め方、自治体との間に生じた認識の齟齬(そご)をどのように解消し、地域と調和を図っていくかという点」との認識を示した。北海道などによると、同社は敷地約4・3ヘクタールのうち森林開発の面積が約0・3ヘクタールとする事業計画を釧路市に提出していたが、実際は0・86ヘクタールで、知事の許可が必要な大きさだった。同社は森林区域の造成工事をほぼ終えており、原状回復するか、知事の許可を申請する必要がある。この現場ではほかに、同社が土壌汚染対策法に基づく届け出をせず工事を進め、道の行政指導を受けて約7カ月遅れで届け出を行っていたことが判明。盛り土工事でも盛土規制法上の届け出に遅延があったことも明らかになっている。釧路市によると、同社は市内で、この現場を含め15カ所でメガソーラー設置を計画している。 *5-1-3:https://digital.asahi.com/articles/ASTBK36PSTBKUGTB002M.html (朝日新聞 2025年10月19日)メガソーラーは、なぜ開発許可されたのか 当時の審議委員は悔やむ 山肌が削られた景観が問題になった福島市の先達山のメガソーラー(大規模太陽光発電施設)に関し、林地開発許可を判断した福島県の4年前の審議会で、景観への議論がなされていなかったことが関係者などへの取材からわかった。この施設の計画は、2021年10月に開催された県の森林審議会森林保全部会の審議で「適当」と認められ、3週間後に県知事名で許可された。部会は、事務局の県から森林保全課長、県北農林事務所部長ら、審議会委員から県の森林組合連合会、指導林家連絡協議会、林研グループ連絡協議会の代表ら6人がリモートも含め出席した。朝日新聞社が情報公開請求して開示された議事録によると、部会は約2時間半実施。ただ、計画の可否を判断する約1時間半の審査部分は「事業者の権利を害する恐れがある」などの理由から黒塗りとされ、内容は明らかになっていなかった。関係者などへの取材によると、審議の冒頭に県がまず、森林法で定められた林地開発許可の「災害の防止」「水害の防止」「(周辺地域への)水の確保」「環境の保全」の4要件について説明。「各要件とも基準を満たしている」との報告があったという。「景観」が含まれる「環境の保全」で県が審査したのは、開発区域内の森林率と開発面積の2点だった。この施設の開発面積は60ヘクタールで、林野庁が示す「おおむね20ヘクタール以下」の基準を超えた。ただ基準では、間に30メートル以上の造成森林などを挟めば可とされ、この施設も3分割され、各区画はおおむね20ヘクタール以下となっていた。森林率も含め、基準内に収まっているというのが県の説明だった。林野庁は「市街地からの景観を維持する必要がある場合は、法面(のりめん)を極力縮小する」などの措置基準も示しているものの、審議では、県からそうした観点の説明はなく、委員側も取り上げなかったという。多くの委員から指摘があったのは、異常気象に伴う災害を防げるのかという懸念だった。県は「コンサル(工事の設計会社)は『大丈夫』と自信をもっている」などと説明。委員から、住民への説明が不十分との指摘もあった。県は「住民合意を許可条件にできない」としつつも「地域住民に丁寧な説明を行うこと」の条件をつけ、部会として許可したという。県の現在の担当者は、「景観」が審査の対象外だったことについて「景観に関する数値基準がない以上、許可の要件とするのは難しい」と話す。先達山のメガソーラーの現状を森林保全部会の当時の委員たちは、どう見ているのか。ある委員は「景観への意識はあったが、こんなに目立つとは想像がつかなかった」と振り返り、こう続けた。「先達山を含め、法に沿って認可された各地のメガソーラーでこれだけ問題が出るとなると、法を変えるしかないのではないか」。別の委員は「パネルの反射光」に戸惑う。「山に無理につくれば想定外のことが起きてしまう。想定外の災害が起きないかも、いまだ心配だ」。「県が数字を出して『大丈夫』という案件を、審議の場に出るだけの我々が『ダメ』とは言えない。ただ、これだけ大勢の住民に迷惑が及んでしまった。拒む手立ては本当になかったのか」と悔やむ委員もいた。 *5-2-1:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16328754.html (朝日新聞 2025年10月23日) EV屋根搭載、発電用太陽光パネル 日産開発 走行中も駐車中も/充電の手間も減 電気自動車(EV)の充電の手間を減らすため、日産自動車はEVの屋根に載せる太陽光パネルの開発を進めている。パネルで発電した電気をバッテリーに蓄える。同社の軽EV「サクラ」に試作機を載せ、30日に開幕する「ジャパンモビリティショー」に出展する。試作機の名前は「Ao―Solar(あおぞら) エクステンダー」。走行中は1枚の太陽光パネルで発電し、駐車中は収納していたもう1枚を電動スライドで広げて最大500ワットの電力を生み出す。着脱できるため、改造車の届け出をしなくても後付けできるという。自宅や職場に屋外駐車場があれば、年間で走行距離約3千キロ分を発電できる。日産によると、サクラは買い物や送迎など近距離での移動に使われることが多く、「あおぞらエクステンダー」を搭載すれば、外部充電を年5回ほどに減らすことも可能だという。まずは親和性が高いサクラでの実用化を目指し、将来的には他のEVにも搭載できないか検討する。 *5-2-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16328863.html (朝日新聞 2025年10月23日) ノルウェー「新車EV100%」目前 世界に先駆け普及加速 北欧のノルウェーで電気自動車(EV)の普及が加速している。今年9月には、乗用車の新車販売に占める割合が98%を超え、100%が目前に迫っている。世界に先駆けて「EV先進国」となったのはなぜか。 ■充電設備を拡充、税金も免除 首都オスロ近郊の街イエスハイム。トヨタ自動車の販売店にはEVの小型SUV(スポーツ用多目的車)「bZ4X」が展示されていた。その隣には、今後、この店で新たに投入される2車種の新型EVのパネルが置かれている。この販売店でこれまで取り扱ってきたトヨタのEVは1車種のみだが、販売員のヤンエリック・ビョルンスタッドさんは「顧客の要望に応えられる」と自信を示す。オスロの大通りを歩くと、車が多いわりに静かなことに気づく。ガソリン車より走行音が小さいEVが多く、タクシーも大半がEVだからだ。オスロでは2024年、タクシーは温室効果ガスを排出しない車に限るとする条例が施行された。タクシー運転手のモリシスさん(22)は仕方なくEVに替えたというが、今では「電気代は安いし、市内には充電スタンドが多いし、不満はない」と満足げだ。通常、EVの普及では充電設備がネックになる。だが、ノルウェーのEVの業界団体によると、全国に1万カ所以上の急速充電設備がある。主要道路では政府の支援もあり、50キロごとに設置されているという。オスロ中心部の道路には、充電中のEVがずらりと並んでおり、EVがある景色が日常となっている。ノルウェーは25年までに、新車として販売される乗用車や小型商用車をすべて、温室効果ガスを排出しない車にするという目標を掲げている。EVの業界団体によると、今年1月から9月までの新車販売に占めるEVの比率は95%。9月だけみると98・3%に達した。団体幹部は「(100%の)達成は目前に迫っている」と話す。世界各国と比べ、ノルウェーの「EVシフト」は突出している。国際エネルギー機関(IEA)によると、24年の欧州連合(EU)の新車販売におけるEVの割合は13・9%、米国は7・9%、日本は1・6%。EVに力を入れる中国でも27・2%。IEAが調査した欧米や日中韓など世界の主要国で、ノルウェーの普及率は1位だった。ノルウェーでEVが普及した主な理由の一つが税制面での優遇だ。50万クローネ(約750万円)以下のEVを買う場合、ガソリン車などに課せられる25%の付加価値税(VAT)の支払いが免除される。EVは高速道路などの料金も割引されている。バスレーンの利用でも優遇される。 ■ガソリンよりも電気が安い 電気代の安さも理由の一つ。国内の電力供給のほぼ100%を水力発電などの再生可能エネルギーでまかなうためだ。家庭で充電した場合、SUVのEVが100キロ走るのにかかる電気代は21クローネ(約300円)。これに対して、ガソリン車のSUVだと149クローネ(約2200円)かかる。そもそも、ノルウェー政府がEVの普及を強く後押しできる背景には、北海油田の存在がある。政府は25年、税制優遇など過去19年間の普及支援策で歳入が計6400億クローネ(約9兆6千億円)減ると試算したが、それでも石油や天然ガスの輸出によって得る巨額の収入で余力がある。エネルギー資源の乏しい日本とは事情が大きく異なる。政府の統計によると、24年の平均年収は約70万クローネ(約1千万円)と日本の約2倍で、高価格になりがちなEVに手の届く人が多い。市民に話を聞くと、「ガソリン車よりエネルギーの補給回数が多く不便」といった不満は漏れるが、大きな声にはなっていない。政府はEVの普及に伴い、税制優遇を段階的に縮小し、27年にはVATの免除を廃止する方針。ストルテンベルグ財務相は「ほぼすべての(乗用車の)新車が電気自動車になっている。優遇措置を段階的に廃止する時が来た」と説明する。一方、公共放送NRKによると、EVの業界団体は「大きすぎる変化だ」と反発し、VAT免除の廃止時期を先送りするように求めているが、今後、消費者の購入意欲にブレーキがかかる可能性がある。

| 外交・防衛 | 05:26 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

PAGE TOP ↑