左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

|

2017,01,31, Tuesday

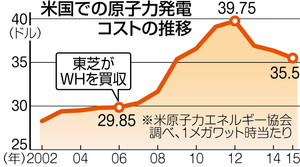

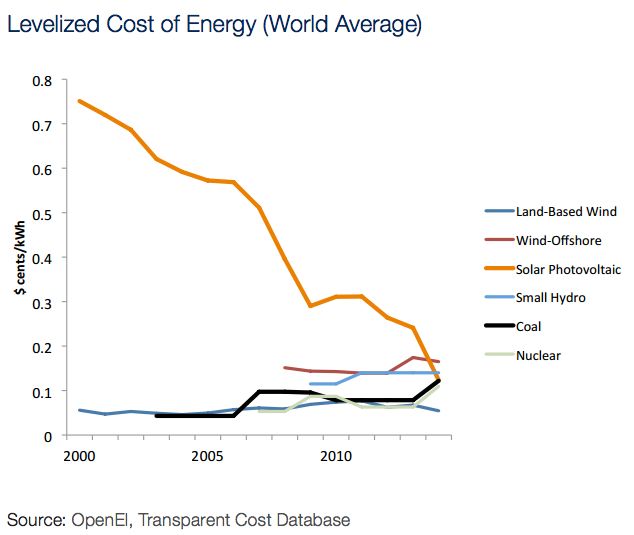

米国原子力発電のコスト 世界のエネルギー フランスのソーラーロード エチオピアの 2017.1.20東京新聞 コスト推移 Newsweek2017.1.17 ソーラーキオスク    南アフリカのソーラー空港 アフリカのソーラー航空機 スイス船籍のソーラー船 (図の説明:原子力発電のコストは上がり、太陽光発電のコストは規模の拡大により下がって、2016年には風力発電よりも低くなった。今後は、太陽光発電の原材料変化によるコストダウンも見込まれる中、フランスでは太陽光発電を埋め込んだ道路ができ、道路で発電できるようになった。また、アフリカでは、電線の引かれている地域が限られているため、太陽光発電等に依る分散発電には大きな意味がある。さらに、ソーラー空港・ソーラー航空機・ソーラー船は、太陽光発電の将来性の大きさを感じさせる) (1)東芝の経営意思決定における失敗と損失 ← 原発への固執は、会社を破綻させること 東芝は、*1-1、*1-3のように、4,800億円と見込まれていた損失額が7,000億円になりそうなため、債務超過を回避する目的で、世界シェアの高い半導体事業を分社化してつくる新会社の株式を一部売却するのだそうだ。そして、綱川社長は、*1-4のように、2017年1月27日に原発事業の海外建設工事から撤退する等の方針を表明し、「原発事業はエネルギー事業のなかで最注力としていたが変える」と強調したそうだ。 東芝の家電や太陽光発電機器は優れているため、私は東芝の失敗とその後の「選択と集中」に関する経営意思決定を残念だと思っていたが、東芝の原発事業からの撤退が、フクイチの後にすぐ決定されていれば、損失はずっと少なかったと思う。また、東芝の主導権は50%超の株式を保有していれば確実に維持できるため、株式は金もうけ目的で会社を買って転売する投資ファンドではなく、協業することによってシナジー効果を得られる他業種の製造会社に売却すれば、前向きの効果が得られると考える。 なお、東芝が、S&W社を275億円で買収して数千億円もの損失を出した理由について、*1-2は、東芝の子会社である米ウェスチングハウスが1年前に原発建設会社S&W社を買収し、米規制当局の安全規制強化等で建設コストが膨らんだので生じたとしている。しかし、私には、フクイチの後、世界が原発から手を引こうとしている時に、純資産額を約105億円も超える価格で原発関連会社を買収し、買収後に純資産額がマイナス数千億円に達したのは、リーダーが世界の潮流を見誤って甘い意思決定をしたからとしか思われない。さらに、ウェスチングハウスとS&W社は、今回の損失を予見した上で、原発から撤退するに当たって、日本企業の東芝に損失を負わせた可能性すらある。 また、*1-3に、「7,000億円」という数字は、世界の4大監査法人の一つで老舗監査法人のプライスウォーターハウスクーパース(PwC)の米国事務所がウェスチングハウスに対して示した数字だと書かれているが、これが監査であり、顧問先企業の損失を冷静に把握して監査に反映させなければ、後で株主・投資家・債権者などに対して、監査法人は会社と連帯責任を負うことになるのである。 それらの総合的な結果として、米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズは、東芝の格付けを「シングルBマイナス」から「トリプルCプラス」に引き下げたそうだ。 (2)フクイチとその後の状況 フクイチでは、*2-1のように、昨年の透視調査で核燃料の大部分が原子炉圧力容器内に残っていると推定されていた2号機に、事故から約6年経ってカメラを入れて見たところ、溶けた核燃料のような塊が飛び散っている様子が見え、核燃料取り出しや廃炉の困難さがわかったのだそうだ。そして、1号機と3号機は、核燃料の大部分が原子炉圧力容器内に残ってもいないようだ。 溶けた核燃料が原子炉の外に出た事故は、これまで旧ソ連のチェルノブイリ原発事故だけで、事故から30年経過した今でも取り出しに着手していない。東電などは、2018年度に溶けた核燃料の取り出し方法を決め、2021年にも着手するとしているが、事故から約6年経って核燃料かもしれない姿の一部を見ただけで、広がりも、量も、状態も公表していないのである。 1~3号機を合わせて、放射性物質が大気中に放出された量については、*2-2のように、ノルウェーの研究チームが、日本政府が2011年6月に発表した推定放出量よりもずっと多いと報告している。これは、世界各地で観測された放射能データを組み合わせて、大気中の放射性物質の量と流れを推定した結果だそうだ。 さらに、日本政府の主張とは異なり、4号機の使用済み核燃料プールからも大量のセシウム137が放出されていたと報告しており、もっと迅速に対応していれば、これほど大量の放射性物質が放出されずにすんだかもしれないと述べており、私もそのとおりだと思う。そして、原子炉から何が放出されたのかがより重要で、それには原子炉内で何が起きたのかを厳密に知らなければならないが、それがまだ明らかにされていないのである。 なお、*2-2に、「3月14日の午後、風向きが変わって陸に向かって吹き始め、セシウム137が東北南部から中部地方にまで広がり、15日夜から16日未明にかけて雨が降った栃木県と群馬県の山間部では土壌から比較的高濃度の放射性物質が検出された」と書かれているが、埼玉県では15日夕方からぽつぽつと雨が降り、その時外出していた私の傘は、後に放射線量が非常に高いことがわかった。これは、あらかじめ予報されていれば、外出を控えたり、傘を洗ったりなどの対応ができた筈のものである。 原発事故による放射能汚染廃棄物は、焼却しても放射性物質が空中に飛び散るためさらに問題なのだが、*2-3には、汚染牧草をすき込んで牧草の堆肥化をすると書かれている。なお、国の指定基準(1キロ当たり8000ベクレル)以下の廃棄物なら何をしてもよいのかと言えば、放射性物質は総量が重要であるため、「400ベクレル以下の牧草はすき込み、400ベクレルを超えるものも堆肥に混ぜ込むことで、ほとんど焼却しないで済む」などというのは、「放射性物質は閉じ込める」という原則的対応からかけ離れた判断なのだ。 政府は、*2-4のように、福島の復興指針を改定し、除染費用は東電が負担するとの原則を転換して「帰還困難区域」の除染に国費を投入することを閣議決定し、同区域に5年後をめどに避難指示の解除を目指す「特定復興拠点」を設け、除染費用として2017年度予算に約300億円計上するそうだ。これは、フクイチの放射性物質への対応すら決まっていないのに、放射性物質をあまりにも甘く見た決定だ。 さらに、*2-5のとおり、原発の廃炉費用の一部は、原発を所有しない新電力にも負担させるなどの費用負担をさせ、送電網の使用料として徴収することにしたそうだが、既存の電力会社が積立不足にした過去費用を関係のない新電力に負担させると、電力市場を歪めて市場の自由化に逆行する。それではどういう解決策があるかについては、総括原価方式で消費者の負担によって作ってきた大手電力会社の送電網を別会社化し、シナジー効果の出る会社に出資してもらい、それで得た資金を廃炉費用に充てるのがまっとうな方法だろう。 その上、*2-6のとおり、1兆円超の資金を投じても稼働のメドが立たなかった高速炉開発を進める方針にしたそうだが、原発事故のリスクは0ではなく、一度起これば取り返しのつかない事態になることが明らかで、再生可能エネルギーの進歩も著しいため、核燃料サイクルは凍結や断念も視野に根本的に再考すべきであり、被爆国としての責任は原爆廃止へのリーダーシップを発揮することだと考える。 なお、*2-7のように、原発の発電費用を研究してきた立命館大学の大島教授が、原発で一キロワット時の電力をつくるために必要な費用を、実際原価で13.1円と試算し、水力発電11.0円、石炭火力12.3円、LNG火力13.7円など他の発電方法よりも高いとしている。しかし、大島教授も原発と水力・火力の比較しかできていない。これは、「再生可能エネルギーは高い」という神話を信奉し続け、再生可能エネルギーの研究に水を差し続けた日本の政府・メディアの一つ一つの行動の総合的結末である。 (3)世界の再生可能エネルギーの進歩と日本の遅れ 「太陽光発電の発電コストが石炭火力発電以下になり、長年"コスト高"というデメリットを抱えてきた太陽光発電が、近年、技術の進化と規模の経済性で、コスト競争力のある発電方式となりつつあることが明らかになった」と、*3-1に書かれている。 太陽光発電は化石燃料を必要とせず、発電時に温室効果ガスや騒音・振動を発生させない、環境負荷の低い発電方式だが、日本では、発電設備のコストが高いと批判ばかりされ、あまり推進されなかった。 しかし、世界経済フォーラムの報告書によると、オーストラリア、ブラジル、チリ、メキシコなどの世界30カ国以上で、太陽光発電のコストは既に石炭火力以下になったそうだ。日本では太陽光発電のデメリットばかりが強調されて普及が進まなかった結果、発電効率の改善や発電設備の廉価化が進まず、日本のシャープが世界で最初に商品化したにもかかわらず、シャープは破綻しそうになり、台湾企業に買収されて日本企業ではなくなった。これが、日本の政治やメディアの悪い点なのである。 よい例は、2016年12月、世界で初めてフランスで完成したソーラーパネルを敷設した道路だ。道路は広い面積を持っているため発電量が多く、電気自動車の充電にも適している。また、2015年12月の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)に続き、2016年4月には、インド、オーストラリア、フランス、エチオピア、ブラジルを含む25カ国が、太陽光発電に関する研究開発や普及のために1兆ドル(約114兆円)投資することで合意したとのことだ。 世界の自然エネルギー導入量は、*3-2のように、過去数年で急速に拡大し、風力発電は5億kW、太陽光発電は3億kW近くに達したそうだ。また、導入量以上に画期的なのは、コストが劇的な低下を続け、風力発電は1kWhあたり3.0セント、太陽光発電も1kWhあたり2.42セントという水準に至り、条件に恵まれた地域の太陽光発電は、火力発電だけでなく、風力発電よりも安くなっていることである。 「パリ協定」は、今世紀後半には世界の温室効果ガス排出量を実質的にゼロにすることを決め、そのためには、化石燃料から自然エネルギーへの全面的な転換が必要で、現在では、世界のトップ企業が、自らの企業の使う電力を率先して100%自然エネルギーに転換する「RE100」に取組んでいるそうだ。 「RE100」には、欧米だけでなくインド・中国の企業も参加しているが、日本企業は参加しておらず、日本での自然エネルギー導入が遅れている中で、「RE100」の目標を掲げることに二の足を踏んでいる状況なのだそうだ。パリ協定が発効し脱炭素への転換が求められる中、世界規模でビジネスを展開する企業には、温室効果ガスの排出を大幅に削減すること、その取組として自然エネルギー100%をめざすことが、マーケットでのその企業の評価を左右するようなり、世界の多くのトップ企業が「RE100」に参加しているのは、この動向を熟知しているからだそうである。 日本のエネルギー政策は、自然エネルギーの導入に消極的であるのみならず、石炭火力の大量の新増設を可能にするなど、「パリ協定」後の世界の流れに逆行している上、送電網を管理する電力会社が自然エネルギーの接続や有効利用に制限を加えるなど、自然エネルギーのコスト低下を阻む多くの障害を作っている。 また、「ベースロード電源市場の創設」という名目で、原子力や石炭火力の利用を進める政策を経産省が導入するなど、「工業国に公害はつきものだ」「100%完全なことはあり得ない」などの誤った信念を持つリーダーの環境意識の低さと、「空気は汚してもよいが、現在の空気(それも身の廻りのみ)を読むのが最も重要」と考える人々の意識の低さが、日本の環境技術開発の妨げになってきたことは明らかだ。 <東芝の失敗と損失> *1-1:http://digital.asahi.com/articles/DA3S12767261.html (朝日新聞 2017年1月27日) 東芝、入札2月上旬にも 損失7000億円見込み 半導体分社 米国の原発事業で巨額損失を計上する見通しとなった東芝は、半導体事業を分社化してつくる新会社の株式の一部売却に向け、売却先を決める入札を来月上旬にも実施する方針だ。今月27日に開く取締役会で分社化を正式に決め、3月末の臨時株主総会で必要な決議を得る予定だ。現時点で損失額は7千億円前後に拡大する見通しになっている。関係者によると、東芝は当初、損失額を4800億円と見込んでいたが、米国で損失額の確定作業を進める担当部署から、2千億円程度増えるとの見通しが伝えられているという。半導体の分社化では、新会社の株式の2割弱を手放す方向で調整しており、少なくとも2千億円程度の売却益を見込む。2割弱にとどめるのは、新会社が他社の持ち分法適用会社になるのを避け、東芝の主導権を維持するためとみられる。また、東芝のNAND(ナンド)型フラッシュメモリー事業は世界シェアが2割を超える。米ウエスタンデジタル(WD)のような同業大手の場合、出資比率が高くなると独占禁止法上の審査が必要になり、売却に時間がかかる恐れがある。確定作業を進めている米原発事業の損失額次第では、売却する株式の割合を増やす可能性も残る。損失額は、来月14日の昨年4~12月期決算発表と同時に公表する方針。東芝の自己資本は昨年9月末時点で約3600億円しかなく、販売が好調なフラッシュメモリーを軸とした半導体事業の分社化・株式売却が、債務超過の回避策の柱となる見込み。2017年3月期の債務超過を避けるには3月末までに売却益を得る必要があり、入札手続きを急ぐ。入札には、米WDに加え、キヤノンなどの取引先、英ペルミラ、米ベインキャピタルといった投資ファンドなど10社程度が関心を示している。27日の取締役会では、事業や資産の売却、投資の抑制などの対策も議論する見通し。上場グループ会社の株式売却を検討するほか、16年度下半期に約600億円を使う予定だったリストラを先送りするなどして支出を抑える方針。本業での利益の上ぶれなども含め、3千億円規模の損失対策を計画している。 *1-2:http://mainichi.jp/premier/business/articles/20170106/biz/00m/010/001000c (毎日新聞 2017年1月10日) 「275億円の買収で東芝損失数千億円?」の大疑問 ●「数千億円損失?」への疑問(1) 自社の事業でいきなり「数千億円の損失の可能性」が出てきたら、どんな経営者も平静ではいられないだろう。東芝が昨年12月末に発表した子会社の米原子力大手ウェスチングハウスをめぐる問題は、綱川智・東芝社長ら経営陣にとって降って湧いたような衝撃の出来事だったに違いない。なぜ、こんな事態になったのか。問題は、1年前にウェスチングハウスが原発建設会社、S&W社を買収したことで生じた。ウェスチングハウスは、S&W社とともに、米国で電力会社2社から発注を受けて原発4基の建設を進めてきた。総額2兆円にのぼるプロジェクトで、ウェスチングハウスが原発の設計や主要機器を供給し、S&W社が実際の建設作業にあたる分担だった。4基は当初、2016年に2基、17年に1基、19年に1基というスケジュールで運転開始する予定だった。ところが米規制当局の安全規制強化などの対応で完成が遅れ、運転開始予定は19年に2基、20年に2基になった。規制強化と完成遅れで建設コストは膨らみ、ウェスチングハウスと電力会社が負担をめぐり互いに訴え合う事態になっていた。また、ウェスチングハウスとS&W社も同様にコスト負担をめぐって争っていた。 ●買収先は売上高2000億円の企業 そうしたなか、ウェスチングハウスは15年12月、S&W社を買収した。買収額は2億2900万ドル(当時の為替レートで約275億円)。S&W社の年間売上高は約2000億円。ウェスチングハウスはこの規模の企業を、少額で買収したことになる。ウェスチングハウスは、買収でS&W社との争いについて双方が取り下げ、同時に電力会社との訴訟や争いについても取り下げることで和解に達したと説明した。買収時のS&W社の純資産の査定額は公表されていないが、1億4200万ドル(約170億円)だったと推定される。東芝とウェスチングハウスは、買収額から純資産額を引いた8700万ドル(約105億円)を「のれん」として資産に計上することになった。のれんの資産計上は、S&W社が将来、利益を上げることを前提にしている。ところがそこに大きな落とし穴があった。純資産額が170億円どころか、マイナス数千億円にのぼる可能性が出てきたというのだ。これは次の事情による。 ●新たな下請け会社の見積もり ウェスチングハウスは買収後、新たに別の米大手エンジニアリング会社を原発建設の下請け会社として現地で工事にあたらせることにした。S&W社の建設作業者は、この下請け会社に移管されることになった。下請け会社は改めて完成までの建設コストの見積もりを行った。そして10月にウェスチングハウスに見積もりの結果を提出した。ウェスチングハウスが精査したところ、それまで想定していた建設コストを大幅に上回ったというのだ。膨らんだ建設コストを前提にすると、S&W社の収支はこの先、大幅に悪化する。この結果、純資産額が、数千億円のマイナスになる可能性が出てきたというのだ。米国での原発事業で数千億円規模の損失が出る可能性があるとして、膨らんだ建設コストのリスクをなぜ、ウェスチングハウスがすべて背負うことになったのか。買収時にS&W社や電力会社との争いを取り下げたことに問題はなかったのか。買収契約に危険を回避する項目を盛り込むことは考えなかったのか。さまざまな疑問が湧いてくる。その疑問の先に生じてくるのは、ウェスチングハウスは本当に今回のリスクを予見できなかったのかという問いだ。そして「数千億円の損失リスク」は、S&W社固有の問題ではなく、原発新設プロジェクトでウェスチングハウス自身が抱えてきたリスクではないのか、という根本の疑問である。 *1-3:http://mainichi.jp/premier/business/articles/20170125/biz/00m/010/017000c (毎日新聞 2017年1月27日) 「東芝7000億円損失」で銀行・取引先に広がる疑心 ●半導体事業の入札(1) 東芝問題が激しく動いている。大手各紙は1月中旬、東芝の子会社である米ウェスチングハウスの原発事業で生じる損失の規模について「最大7000億円」という記事を一斉に報道した。さらに、毎日新聞は1月26日、損失額が「6800億円程度」と詳細な数字を報じた。一方、東芝の主力事業である半導体部門を分社化し、株式の2割弱を売却する方向で入札の手続きが始まったことも各紙で報じられた。いったい東芝に何が起きているのか。損失の規模について「最大7000億円」とされた点について、まず解説しよう。東芝は昨年12月末に、ウェスチングハウスが進めている米国の原子力発電所建設で追加コストが発生し、数千億円の損失が生じる可能性があると発表した。1月に入って、「損失額は4000億~5000億円」という情報が流れた。さらに1月19日に「最大7000億円」という記事が出たのだ。 ●「7000億円」は米会計事務所が示した数字!? 4000億円から7000億円まで大きな開きがあるが、これはどういう数字なのか。「7000億円」は、米国の会計事務所プライスウォーターハウスクーパース(PwC)がウェスチングハウスに対して示している数字だと関係者は説明する。これに対し、ウェスチングハウス側は4000億円から5000億円程度を主張しており、両者の間で協議が続いている、というのだ。PwCは世界4大会計事務所の一つ。4大事務所のなかでも筆頭格だ。日本ではPwCあらた監査法人と提携している。不正会計の発覚で、それまで東芝の監査を担当していた新日本監査法人は16年3月期限りで監査を降りた。その後釜は、PwCあらた監査法人になった。それと同時に、ウェスチングハウスの会計監査は、新日本監査法人と提携していたアーンスト・アンド・ヤング(EY)から、PwCに交代した。ウェスチングハウスは米原子力事業の損失について、そのPwCの監査を受けているのだ。 ●東芝は2月14日に確定値を公表 東芝の不正会計問題をめぐっては、「監査法人はなぜ見過ごしたのか」と批判の声が上がった。注目度の高い案件であり、PwCは厳しい監査に臨んでいると言われる。その結果が「7000億円」という主張になっている可能性がある。ただ、この数値も流動的だと言われている。東芝の正式な発表が遅れているなかで、額が少しずつ膨らんできた。銀行や取引先に疑心暗鬼が広がらないわけがない。東芝は1月24日、プレスリリースを出し、損失額の確定や、第3四半期決算数値について2月14日に公表することを明らかにした。その際、合わせて損失発生の原因と再発防止策についても報告するという。公表日を示すことで沈静化を図ったとみられる。 ●格付け会社が再び格下げ そのプレスリリースが出た同じ1月24日、米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズが、東芝の長期会社格付けを「シングルBマイナス」から「トリプルCプラス」に1段階引き下げた。シングルBもトリプルCも「投機的」な位置づけだ。今後も格下げ方向であることは変わらないという。2017年1月25日付の毎日新聞東京朝刊 スタンダード・アンド・プアーズは格下げの理由として、「株主資本の大幅な毀損(きそん)が不可避と推定されることから、債務履行を長期的に継続することに対する不透明感が従来より強まった」と説明している。そして、こうした動きの一方で、東芝の主力事業である半導体部門を分社化し、一部株式を入札で外部に売却する手続きが始まった。売却先候補として、投資ファンドや事業会社の名前がキヤノンなど10社以上上がっているのである。 *1-4:http://digital.asahi.com/articles/ASK1W5FT8K1WULFA025.html?iref=comtop_list_biz_n04(朝日新聞 2017年1月27日)東芝、海外の原発建設から撤退へ 社長「あり方見直す」 東芝は27日、米国で巨額損失を計上する見通しとなった原発事業について、海外の建設工事から撤退するなど、大幅に見直す方針を表明した。同事業で損失が急拡大する事態の再発を避ける狙い。半導体事業の分社化も27日の取締役会で正式決定。2017年3月期の債務超過回避を目指し、入札手続きを急ぐ。この日記者会見した綱川智社長は、原発事業について「エネルギー(事業)のなかで最注力としたが、変えていく」「海外事業は今後のあり方を見直していく」と強調した。巨額の損失をなかなか把握できなかった反省から、社長直属の事業に変更して管理を強化。今後の受注では、設計や原子炉の製造・納入などに専念し、コストが見通しにくい建設工事から手を引いて「リスク遮断する」(綱川社長)。30年度までに海外で原発45基以上の受注を見込む従来計画も、基数を含めて見直す方針を示した。半導体事業では、スマートフォンなどに使われる主力のNAND(ナンド)型フラッシュメモリー事業(従業員約9千人)を分社化。3月下旬の臨時株主総会で株主の承認を得て同月末に実施する予定。新会社の株式の一部売却は「20%未満が基本」(綱川社長)としている。米原発事業での損失額は、現時点での精査では7千億円前後に拡大する見通し。東芝は昨年4~12月期決算を発表する来月14日に、確定した損失額を公表する。半導体事業の分社化で2千億円超の利益を見込むが、債務超過が回避できるかどうかについて、綱川社長は「それ(回避)に向けて資本増強をあらゆる手段でとりたい」などと述べるにとどめ、資本増強策や原発事業見直しの詳細は、来月14日に説明する考えを繰り返し強調した。 (フクイチとその後の状況) *2-1:http://digital.asahi.com/articles/ASK1Z5Q0KK1ZULBJ00F.html?iref=comtop_8_07 (朝日新聞 2017年1月31日) 核燃料?飛散、取り出し困難 チェルノブイリ以来の事態 東電は宇宙線を利用した昨年の透視調査で、2号機の核燃料は大部分が原子炉圧力容器の中に残っていると推定していた。圧力容器直下にカメラを入れても、溶け落ちた核燃料が見える可能性は低いとみていた。だが、カメラの視野には、溶けた核燃料のような塊がそこかしこに飛び散っている様子が浮かび上がった。そこから分かることは、これからの核燃料取り出しや廃炉の困難さだ。溶けた核燃料が原子炉の外に出た事故は、これまで旧ソ連のチェルノブイリ原発事故以外にない。チェルノブイリ原発では、事故後30年が経過した今も、取り出しに着手していない。東電などは、2018年度に溶けた核燃料の取り出し方法を決め、21年にも着手するとしている。だが、事故から約6年で、核燃料かもしれない姿の一部が見えただけだ。広がりも、量も、状態もわからない。核燃料や、核燃料がこびりついた金属をどう切り出すのか。作業員の被曝(ひばく)をどう抑えるのか。取り出した燃料をどこに保管し、いつ処分するのか。3基がメルトダウンした世界でも例のない廃炉作業は、まだ、何一つ決まっていない。 *2-2:http://www.natureasia.com/ja-jp/nature/specials/contents/earthquake/id/nature-news-102711#fig1 (Nature 2011年10月27日号 Geoff Brumfiel) 放射性物質はどのくらい放出された? ノルウェーの研究チームにより、新たに福島第一原発事故で大気中に放出された放射性物質の総量が計算され、政府が6月に発表した推定放出量よりもずっと多いという報告があった。世界各地で観測された放射能データを組み合わせて大気中の放射性物質の量とその流れを推定した結果、福島第一原子力発電所の事故では、政府の推定よりもはるかに大量の放射性物質が放出されていたという研究が、Atmospheric Chemistry and Physics に発表された1。さらに、日本政府の主張とは裏腹に、4号機の使用済み核燃料プールから大量のセシウム137(半減期が長く、長期にわたって環境を汚染する物質)が放出されていたとも報告しており、もっと迅速に対応していれば、これほど大量の放射性物質が放出されずにすんだかもしれないと述べている。論文はオンライン掲載され、現在、公開査読を受けている。研究チームを率いたのは、ノルウェー大気研究所(シェラー)の大気科学者 Andreas Stohl だ。Stohl は、自分たちの分析は、これまで行われてきた福島第一原発から放出された放射性物質の量についての調査研究の中で、最も包括的なものであると自負している。スウェーデン防衛研究所(ストックホルム)の大気モデル作成の専門家 Lars-Erik De Geer は、今回の研究には関与していないが、「非常に価値のある成果です」と評価している。オンライン特集 原発事故による放射性物質の放出過程の再現は、日本国内をはじめ世界各地にある数十か所の放射性核種モニタリングステーションで観測されたデータに基づいて行われた。その多くは、包括的核実験禁止条約機構(オーストリア:ウィーン)が核実験の監視のために運用している世界規模での観測ネットワークに属する。このデータに、カナダ、日本、ヨーロッパの独立観測ステーションのデータも付け加え、これらをヨーロッパと米国が保管している広域気象データと組み合わせた。ただし、Stohl は、自分たちが作成したモデルは完全にはほど遠いものだとして注意を促している。原発事故発生直後の測定データが非常に少ないうえ、一部のモニタリングポストは放射能汚染がひどく、信頼できるデータが得られなかったからである。より重要なのは、原子炉から何が放出されたのかを知るためには、原子炉内で何が起きたのかを厳密に知らなければならないのだが、いまだ明らかになっておらず、永久に謎のままかもしれないという事実である。「チェルノブイリ事故から25年後もたった今でも、その推定値は不確かな部分が非常に多いのです」と Stohl は言う。それでも、今回の研究は、福島第一原発事故を全般的に調査したものであり、De Geer は、「Stohl らは真に地球規模の視点から、現在入手できるかぎりのデータを利用して推定しています」と話す。 ●政府の発表 3月11日の地震後に原発で起こった出来事については、すでに日本の研究者たちが詳細な経緯を推定している。福島第一原発電の6機の原子炉が激しい揺れに見舞われた50分後、巨大津波が襲来し、緊急時に原子炉を冷却するための非常用ディーゼル発電機が破壊された。それから数日の間に、地震発生時に稼働していた3機の原子炉が過熱して水素ガスを発生し、次々に水素爆発を起こした。定期点検のために停止していた4号機では、核燃料は使用済み核燃料プールに貯蔵されていたが、3月14日にこのプールが過熱し、おそらく数日にわたり建屋内で火災が発生した。一方で、原発から放出された放射性物質の量の解明は、事故の経過の再現に比べてはるかに難しい。政府が6月に発表した『原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書 ―東京電力福島原子力発電所の事故について―』では、今回の事故により放出されたセシウム137は1.5×1016ベクレル(Bq)、キセノン133は1.1×1019Bqと推定している2。セシウム137は半減期30年の放射性核種で、原発事故による長期的汚染のほとんどの原因となっている。一方、キセノン133はウラン235の崩壊によって放出される半減期約5日の放射性核種であり、原発事故や核実験の際、初期に観測される。ところが、Stohl らが原発事故の再現結果に基づいて推定した放出キセノン133の量は1.7×1019Bq、セシウム137の量は3.5×1016 Bqで、政府の見積もりよりキセノンが約1.5倍、セシウムが約2倍となった。キセノン133の放出量は、チェルノブイリの総放出量1.4×1019Bqよりも多いことになる。だが、De Geer によれば、チェルノブイリでは爆発した原子炉が1機であったのに対して、福島の事故では3機も水素爆発したことで説明できるという。また、キセノン133は生体や環境に吸収されないため、健康に深刻な影響を及ぼすおそれはない。 問題なのは、数十年にわたり環境に残存するセシウム137だ。Stohl らのモデルの値は、チェルノブイリ事故での放出量の約1/2に相当する。De Geer は、このような高い値が出たことを懸念している。今後、セシウム137が人々の健康に及ぼす影響を明らかにするためには、現在行われている地表での測定を進めていくしかない。Stohl は、自分たちの推定値が政府の発表と食い違いっているのは、今回の調査ではより多くのデータを使用したことが原因の1つであるという。政府の推定の基礎となったデータは、主として日本国内のモニタリングポストによるものであり3、風に乗って太平洋を越え、北米やヨーロッパに到達した膨大な量の放射性物質は考慮されていないのだ。神戸大学の放射線物理学者で、福島周辺の土壌汚染を測定している山内知也(やまうちともや)は、「事故の本当の規模と特徴を明らかにするためには、太平洋上に出ていった放射性物質も検討する必要があります」と言う。Stohl は、政府の依頼を受けて公式な推定値を出した研究チームを非難しているのではない。むしろ、「できるだけ早く結果を出す必要があったのでしょう」と慮っている。群馬大学の火山学者で、自らも原発事故のモデルを作成した早川由紀夫(はやかわゆきお)は、「確かにこの数値だけを見れば、両者は大きく違うでしょう。けれども、どちらのモデルにもまだまだ不確実な要素があり、実際には2つの推定は非常に近いのかもしれませんね」と言う。さらに、Stohl らは、4号機の使用済み核燃料プールに貯蔵されていた核燃料が、莫大な量のセシウム137を放出していた可能性を指摘している。政府はこれまで、プールからは放射性物質はほとんど漏れ出していないと主張してきた。しかし、研究チームのモデルでは、プールへの放水をきっかけに原発からのセシウム137の放出が激減したことが、はっきり示されている(図「原発事故の経過」参照)。つまり、もっと早い段階から4号機プールへの放水を行っていれば、放射性物質の放出をもっと抑制できたかもしれないのだ。しかし、政府は、使用済み核燃料プール自体に大きな損傷はなく、使用済み核燃料が重大な汚染源になったとは考えられないと主張している。政府による公式推定値の算出にかかわった日本原子力研究開発機構(茨城県東海村)の茅野政道(ちのまさみち)は、「4号機から放出された放射性物質は多くはなかったと思います」と言う。だが De Geer は、核燃料プールの関与を含めた今回の新しい分析は、「説得力があるように見えます」と語る。さらに今回の分析は、もう1つ新たなデータを提示している。地震の直後、津波が福島第一原発に襲いかかる前から、キセノン133が漏れ始めていたというのだ。つまり、原発は、津波が襲来する前から、地震によって損傷していたことになる。政府の報告書でも、福島第一原発電を襲った揺れの大きさが、原発設計時に想定されていた揺れを上回っていたことを認めている。反原発の活動家は、以前から、政府が原発を認可する際に地質学的な危険を十分に考慮していないと主張しており(Nature 448, 392-393; 2007)、今回のキセノンの大量放出は、原発の安全性についての評価方法の再考を促すことになるかもしれないと、山内は言う。この事故で、首都圏はどうだったのか。実は、原発事故により甚大な被害を受けるおそれがあった。事故直後の数日間は、風は海に向かって吹いていたが、3月14日の午後、風向きが変わって陸に向かって吹き始め、セシウム137が東北南部から中部地方にまで広がっていった(図「放射性物質の拡散」参照)。実際、15日夜から16日未明にかけて雨が降った栃木県と群馬県の山間部では、のちに土壌から比較的高濃度の放射性物質が検出された。一方、首都圏では、そうした高濃度の放射性物質が上空を通過したときに、たまたま雨が降らなかったことが幸いした。「この時期に雨が降っていたら、東京も今よりずっと深刻な事態になっていたかもしれません」と Stohl は言う。(編集部註:ただし、(独)国立環境研究所の空間線量測定とシミュレーションによれば、21日から22日にかけても放射性物質が南関東に流れ込んだことが示されている。このときは、雨が降っていたため、南関東でも一部の地域で比較的高い線量が観測されていると思われる。) *2-3:http://mainichi.jp/articles/20161229/ddl/k04/040/044000c (毎日新聞 2016年12月29日) 東日本大震災 .福島第1原発事故 放射能汚染廃棄物 焼却以外の「出口」模索 反対2市、すき込みや堆肥化/宮城 東京電力福島第1原発事故による放射能汚染廃棄物の試験焼却を協議した27日の市町村長会議は「半年以内に再協議する」と結論を先送りした。この席で県が求める「年明けからの実施」に異を唱えた登米市の布施孝尚市長は28日の取材に、近く汚染牧草のすき込み実証実験を始める意向を明らかにした。会議で焼却反対を明言した栗原市も牧草の堆肥(たいひ)化を続ける方針で、汚染廃棄物の処理問題に独自の「出口」を描いたことが県方針に反する自治体の主張に結びついたといえる。布施市長は会議で、すき込みの検証作業を進める考えを示し「いましばらく時間をいただきたい」と発言した。登米市にある国の指定基準(1キロ当たり8000ベクレル)以下の廃棄物約4700トンのうち約3500トンは、堆肥化やすき込みが許容される同400ベクレル以下。布施市長によると、市役所内部で検討したところ、「400ベクレル以下の牧草はすき込み、400ベクレルを超えるものも堆肥に混ぜ込むことで、ほとんどを焼却しないで済む」との見通しがたったという。市関係の草地でさまざまな条件を設定しながら、牧草をすき込む準備もほぼ終了した。検証がまとまる時期に関連して「『半年以内』は知事のお考えであり、牧草の最初の収穫が間に合うかわからない。(次回市町村長会議までに)十分検証ができなければ、期間の延長を求めることもある」と述べた。一方、栗原市は12月議会で汚染牧草の堆肥化を本格的に進めるための予算案を認められなかったが、年度内に一部を修正し改めて提案する構えだ。販売を含め、堆肥の利用方法も検討に入るという。県議の一人は「一斉焼却に固執するのではなく、地域ごとに実情にあった出口を模索することが必要。県もそのために必要な支援策を国に働きかけるべきだ」と話す。 *2-4:http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/388663 (佐賀新聞 2016年12月21日) 福島除染に国費300億円 復興指針閣議決定、2017年度帰還困難区域で 政府は20日、東京電力福島第1原発事故で多大な被害を受けた福島の復興指針を改定し、閣議決定した。除染費用は東電が負担するとの原則を転換し「帰還困難区域」の除染に国費を投入。同区域に5年後をめどに避難指示の解除を目指す「特定復興拠点」を設け、除染費用として2017年度予算に約300億円を計上する。同区域で本格的な除染はされておらず、方針決定は初めて。関連法改正案を来年の通常国会に提出する。安倍晋三首相は官邸で開かれた原子力災害対策本部会議で「一日も早い福島の復興、再生に向け、道筋を具体化していただきたい」と述べた。改定指針は政府内での有識者を交えた検討会や国会での議論を経ていない。国民負担による東電救済との見方が多く、批判も予想される。同拠点の除染費用は5年間で3千億円規模の見通しだが整備が遅れればさらに増額する可能性がある。国費投入の背景には、費用が当初の政府試算の2兆5千億円から4兆円に拡大したことがある。試算には、放射線量が高い帰還困難区域の除染費用は含まれていない。除染関連の特別措置法は「費用は東電負担」と定めており、国費投入はできない仕組み。このため政府は、復興拠点に居住できるようにするインフラ整備に、周辺の表土のはぎ取りや樹木の伐採などの作業を組み込み、事実上の除染を「公共事業」と位置付ける。この枠組みが東電救済との批判をかわすため、福島復興再生特別措置法を改正して必要な措置ができるようにする。改定指針では、復興拠点以外の帰還困難区域も将来的な住民帰還を目指すとしている。国費での除染が増えれば、国民負担は数兆円規模に上る恐れもある。国費負担の理由については、帰還困難区域には長期間戻れないとの前提で東電が住民に賠償してきたとして、改定指針に「東電に求償せず国が負担する」と明記した。 *2-5:http://megalodon.jp/2016-1211-2210-32/ibarakinews.jp/hp/hpdetail.php?elem=ronsetu (茨城新聞論説 2016年12月11日) 原発廃炉の費用負担 電力市場をゆがめるな 経済産業省の委員会は、原発事故の賠償金や電力会社が原発早期廃炉を決めた場合に生じる費用の一部を、原発を所有しない新電力にも負担させるなどの提言案をまとめた。経産省はこれを基に2017年度から順次、政策化することを目指す。費用は、既存の電力会社が所有する送電網の使用料(託送料)の形で徴収する方針で、最終的には電気料金に上乗せされて消費者負担となる。これは原発を所有する電力会社や事故を起こした東京電力への露骨な支援策だ。始まったばかりの電力市場の全面自由化の流れに逆行し、市場をゆがめる政策は受け入れがたい。経産省が公表した試算では、東京電力福島第1原発事故の損害賠償の費用は当初の見込みの5兆4千億円から7兆9千億円に拡大する。これまで、費用は東京電力や原発を所有する既存電力会社が負担してきたのだが、経産省は増加分2兆5千億円のうち2400億円を新電力に負担させる方針だ。経産省はまた、事故を起こしていない原発を、電力会社が当初の予定より早く廃炉にした場合に生じる費用の一部負担も新電力に求める。「過去にすべての需要家が安い原発の電力を利用してきたから」というのが広範囲の負担を求める理由だが、これらの費用は、原発運転で利益を得てきた電力会社が負担すべきものである。その原則をないがしろにし、消費者負担を求めることは、競争の中で不利になりつつある原発を所有する既存電力会社への保護策にほかならない。原発の利益はすべて享受し、経営上の判断の誤りによって生じたコストは消費者に転嫁するということが、市民の支持を得られるとは思えない。ただでも不透明な託送料への安易な上乗せを認めれば、今後に予想される賠償費用のさらなる増大などによって、電気料金が際限なく上昇するリスクも生まれる。経産省は、原発や石炭火力などからの電気を供出させ、新電力に優先的に供給する「ベースロード電源市場」を創設する方針だ。原発関連の費用負担に反対する新電力への懐柔策だろうが、これも、生まれたばかりの自由な電力市場をゆがめる政策だ。「原発と無縁な電気を使いたい」との消費者の希望に応え、原発の電力に手を出さない新電力は何のメリットも享受できずに、託送料を通じた負担だけを背負わされることになる。電力システム改革は、既存電力会社が送電網も所有する現在の仕組みを改めて、送電網を独立した企業の所有とし、すべての発電事業者が公平なルールの下でそこに電力を供給するという透明性の高い競争環境を確保することが筋だ。政府や電力会社は「原発の発電コストは安い」と主張するのだから、他の発電手法と公平な形で競争をしても何の問題もないはずだ。そもそも今回の議論の在り方自体に大きな問題がある。経産省が原発に好意的な識者や関連業界の代表を勝手に選んだ委員会で議論が進められ、一部は非公開で行われた。消費者を含めた広い議論への参加はおろか、国会の関与すらまったくないまま、国の将来を左右するエネルギー政策上の重要な改変を決めることは許されない。 *2-6:http://digital.asahi.com/articles/DA3S12771846.html (朝日新聞社説 2017年1月30日) 核燃料サイクル 再処理工場を動かすな 高速増殖原型炉「もんじゅ」の廃炉が昨年末に決まった。計画から半世紀、1兆円超の資金を投じてもフル稼働のメドが立たなかっただけに、当然の帰結である。しかし政府は成算もないまま、再び高速炉開発を進める方針を決めた。原子力工学者らからなる国の原子力委員会は今月、新たな高速炉開発ではコスト面の課題を重視するべきで、急ぐ必要はないという趣旨の見解をまとめた。もんじゅの二の舞いを恐れての警告である。この高速炉ももんじゅ同様、核燃料サイクルの中核に位置づけられる。通常の原発の使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出し、それを高速炉などで燃やすという構想だ。プルトニウムは原爆の原料になる。高速炉の実用化が見通せない以上、危険なプルトニウムを増やすべきではない。青森県六ケ所村では使用済み燃料の再処理工場が建設中で、2018年度上期に稼働する予定だが、操業を中止すべきだ。その上で、核燃料サイクル全体について、凍結や断念も視野に、根本的に再考することを政府に求める。将来世代を含む国民への責任が問われている。 ■経済性に疑問符 天然のウランを加工して作った燃料を原発で燃やし、使用済み燃料はすべて再処理する。取り出したプルトニウムをウランと混ぜたMOX燃料にする。政府は長年、そうした全量再処理路線を掲げてきた。最大の誤算は、ウランが枯渇する心配は当分ないとわかり、価格も安定していることだ。六ケ所再処理工場の建設費は93年の着工以来、2兆2千億円に達する。完工時期は20回以上、延期されてきた。トラブル続きで稼働の先延ばしを重ねたもんじゅと同じ構図だ。大手電力など原子力事業者の共同子会社である日本原燃が建設主体で、費用は電気料金でまかなわれてきた。建設費を含む総事業費は約12兆6千億円と見積もられている。再処理の手間がいるMOX燃料が高くつくのは明白だ。経済性を重くみた米英独などは高速炉から撤退し、プルトニウムはもっぱら廃棄物扱いしている。プルトニウムには核兵器拡散問題がつきまとう。高速炉開発を続けているのが、ロシアや中国、フランス、インドと核保有国ばかりなのは偶然ではない。日本は国内の研究施設や英仏への委託で見切り発車的に再処理を進めてきた。計算上、原爆6千発分に当たる約48トンものプルトニウムを持っている。 ■被爆国としての責任 余剰なプルトニウムは持たないという核不拡散の国際規範に照らし、とりわけ唯一の戦争被爆国として、早急に保有量を減らすことが求められている。MOX燃料を原発で燃やすプルサーマル発電もあるが、四国電力の伊方原発3号機で実施されているだけで、プルトニウムは年に0・1トンほどしか減らない。原発の再稼働がどんどん進み、プルサーマルが広がるという見込みも立っていない。日本のプルトニウム現有量は六ケ所村の工場が約8年フル稼働した時の生産量にあたる。消費が進まないまま工場を動かせば、日本の核不拡散や核廃絶への姿勢まで疑われかねない。安全面の懸念も残る。六ケ所工場には使用済み燃料が3千トン近くある。大規模な火災や核分裂の連鎖反応が起きれば、放射性物質の放出リスクは原発以上とも言われる。昨年12月以降、原燃社内での安全上の虚偽報告や非常用発電機の故障、雨水の流入、核燃料物質の不適切保管が次々に発覚した。 ■しがらみ超え再考を もんじゅ廃炉を待つまでもなく、サイクル構想には大きな無理があった。福島第一原発の事故後、長く原子力政策の司令塔役を務めてきた原子力委員会はサイクルの費用を試算し、再処理工場を稼働しないことも含めて政策の選択肢を検討する議論に踏み込もうとした。だが、原子力委の権限縮小や政権交代があり、実を結ばなかった。民主党政権下で「責任を持って議論する」(革新的エネルギー・環境戦略)とされたサイクル政策は、安倍政権下では「再処理やプルサーマル等を推進する」(エネルギー基本計画)と先祖返りしている。原子力委は今月の見解の中で、サイクル政策に「戦略的柔軟性の確保」を求め、使用済み核燃料を再処理せず長期保管する中間貯蔵の強化を推した。再処理・サイクル路線への慎重姿勢が強くにじむ。核燃料サイクルの抜本見直しは簡単ではない。国のエネルギー政策に直結し、関連施設がある各地の地域づくりにも影響する。青森県は再処理を条件に使用済み燃料を受け入れてきた。それでも今、立ち止まらなければ、国民全体が大きなつけを背負うことになりかねない。もんじゅ廃炉という、部分的な手直しですませてはならない。 *2-7:http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201612/CK2016121102000125.html?ref=hourly (東京新聞 2016年12月11日) 経済:事故処理費増え「原発は高い」 立命館大教授・大島堅一氏に聞く 原発の発電費用を研究してきた立命館大学国際関係学部の大島堅一教授が、原発で一キロワット時(エアコン一時間分)の電力量をつくるために必要な費用を、実際にかかってきた費用を基に「一三・一円」と試算した。政府が九日にまとめた福島第一原発の処理費用二一・五兆円を反映した。本紙のインタビューで、政府の「最大でも一〇・四円で、さまざまな発電方法の中で最も安い」とする試算を「架空の前提に基づくため実態を反映していない」と否定した。大島氏は「原発は高い」と説明する。現実に東京電力は必要な費用を払えない状態のため、「資本主義のルールに従って破綻処理したうえ、株主にも責任をとらせて財産を処分、それでもお金が足りない場合は国が責任を持って税金などを充てるべきだ」と提言。ほかの大手電力会社の原発への支援策もやめるべきだと指摘した。立命館大国際関係学部の大島堅一教授が試算した方法は明快だ。原発の建設費や投じられてきた税金、福島第一原発の賠償に充てられたお金など、実際にかかった費用を積み上げ、原発が過去につくった発電量で割った。すると、一キロワット時当たりの発電費用は一二・三円だった。さらに、経済産業省が九日、原発の事故処理費が二一・五兆円へと倍増する試算を示したため、これを反映させると一三・一円になったという。一方、経産省はこの二一・五兆円を考慮しても、原発の発電費用は一〇・二~一〇・四円にとどまると計算した。二〇一五年に試算した一〇・一円とほぼ変わらず、水力発電(一一・〇円)などほかの発電方法を下回って最も安いとの説明を続ける。経産省と財界人らでつくる「東京電力改革・1F(福島第一原発)問題委員会」の伊藤邦雄委員長(一橋大大学院特任教授)も「原発は最も効率的な発電方法だ」と語る。委員会の議論では「事故があっても安いということをもっと広報するべきだ」という意見があったという。この食い違いについて、大島氏は「政府の試算は『モデルプラント方式』といって、建設費の安い原発が事故もなく順調に稼働し続けるという理想的なシナリオを描いた計算。だから実際にかかった費用をそのまま反映するのではなく、仮定を置いて数字を変えるので安く見せるよう操作できる」と指摘する。例えば、日本の原発は稼働年数が平均三十年の時点で三基の炉心が溶融する「過酷事故」が起きた。十年に一基で事故が起きる確率だ。しかし政府試算は事故はほとんど起きない前提。このため福島第一原発にかかる費用がいくら膨らんでも、政府の試算にはほぼ影響しない。国民負担が増えているのに、政府が「原発は安い」と主張し続けるからくりはここにある。また、震災後は原発に厳しい安全対策が求められるようになり、建設費は世界的に高騰している。しかし、政府試算の前提は従来の建設費と同じ。大島氏は「政府試算の建設費の前提を、英国で新設されるヒンクリーポイント原発の建設費に置き換えただけでも、発電費用は一七・四円に跳ね上がる」と分析する。石炭火力(一二・三円)はもちろん、液化天然ガス(LNG)火力(一三・七円)より高くなる。ほかにも、政府が着手しようとしている次世代の原子炉「高速炉」の開発に投じられる税金は規模すらつかめない状態で、政府試算に反映されている金額を大幅に超えることは確実だ。大島氏は「原発は高い」と断言。「原発を続けるという選択肢があってもいいが、そのためには『原発は安い』という架空のシナリオではなく、客観的なデータを国民に示して判断を仰ぐべきだ」と語った。 <おおしま・けんいち> 一橋大大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学、高崎経済大経済学部助教授などを経て現職。専門は環境経済学。著書に「原発のコスト」(岩波書店)など。 <世界の再生可能エネルギーと日本> *3-1:http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/01/post-6741.php (Newsweek 2017.1.17)太陽光発電の発電コストが石炭火力発電以下に。ソーラーが「お得」な時代へ <長年"コスト高"という大きなデメリットを抱えてきた太陽光発電が、近年、技術の進化と規模の経済性で、コスト競争力のある発電方式となりつつあることが明らかになった> 太陽光発電は、化石燃料を必要とせず、発電時に温室効果ガスや騒音、振動などが発生しない、環境負荷の低い再生可能エネルギーの発電方式だが、発電設備のコストが比較的高いため、発電量あたりのコストが従来の火力発電に比べて高くなりがちであった。このように長年"コスト高"という大きなデメリットを抱えてきた太陽光発電だが、近年、技術の進化などに伴って、コスト競争力のある発電方式となりつつあることが明らかになっている。 ●世界30カ国以上で、太陽光発電コストは石炭火力発電以下に 世界経済フォーラムの報告書では、オーストラリア、ブラジル、チリ、メキシコなど、世界30カ国以上で、太陽光発電の発電コストが、石炭火力発電以下に低下しており、2020年頃までに、同様の現象が世界の約3分の2の国々に広がると予測している。発電所の設計、建設から運用、廃止までのコストを総発電量で割った「均等化発電原価(LCOE)」で比較すると、石炭火力発電では、メガワット時のコストが100ドル前後で推移してきた一方、太陽光発電は、10年前の600ドルから100ドル以下へと6分の1にまで縮小した。太陽光発電の発電コストが低下した要因として、発電効率の改善と発電設備の廉価化が挙げられる。米国の国立再生可能エネルギー研究所(NREL)によると、ソーラーパネルの変換効率は、20年前の15%から、現在、46%にまで上昇。また、生産プロセスの改善や規模の経済性により、発電設備の製造コストが大幅に削減され、太陽光発電の発電コストを押し下げている。太陽光発電の発電コスト低下は、新興国でも顕著に認められる。ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス(BNEF)によると、中国、インド、ブラジルなど、非OECD加盟国58カ国では、2016年時点で、太陽光発電導入コストが165万ドル/MWとなり、風力エネルギーをわずかに下回った。また南米チリでは、太陽光発電業者が29.1ドル/MWhの条件で政府と売電契約を設定した事例が話題となっている。 ●フランスで世界で初めて、ソーラーパネルを敷設した道路が完成 規模を問わず、発電効率が一定な太陽光発電は、大規模な発電所からスマートフォン向けの充電器まで、様々に導入できるのも特徴だ。たとえば、フランスでは、2016年12月、世界で初めて、ソーラーパネルを敷設した道路が完成。英国では、2017年1月から、電車の側面にソーラーパネルを装着し、太陽光エネルギーを電力として利用する調査プロジェクトが始動している。いわずもがな、地球温暖化防止の観点からも、太陽光発電は有力な発電方式だ。2015年12月の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)に続き、2016年4月には、インド、オーストラリア、フランス、エチオピア、ブラジルを含む25カ国が、太陽光発電に関する研究開発や普及のために1兆ドル(約114兆円)を投資することで合意した。太陽光発電のコスト競争力が高まるにつれて、先進国、新興国を問わず、日射量の多い国・地域を中心に、太陽光発電への投資が多様に増え、太陽光エネルギーの活用は、ますます広がっていきそうだ。 *3-2:http://www.renewable-ei.org/column/column_20170105.php (自然エネルギー財団常務理事 大野輝之 2017年1月5日) 自然エネルギーが脱炭素社会への扉を開く―2017年、自然エネルギー100%への転換を日本からも ●自然エネルギー発展の画期となった2016年 世界の自然エネルギー導入量は過去数年、急速に拡大してきました。2016年末の導入量はまだ明らかになっていませんが、風力発電は5億kW、太陽光発電は3億kW近くに達したのではないかと見込まれます。5年前の2011年末と比較すると、風力は2倍以上、太陽光は4倍以上という高い水準です。昨年の自然エネルギーの発展に関して、導入量の大きさ以上に画期的だったのは、そのコストが劇的な低下を続けたことです。風力発電は、既に昨年1月にモロッコで行われた入札で1kWhあたり3.0セントというレベルまで低下していましたが、太陽光発電も昨年中に世界各地で行われた入札で、次々に最安値を更新し、9月にアブダビで行われた入札では、2.42セントという水準に至りました。今や日照時間など条件に恵まれた地域では、太陽光発電は従来からの火力発電だけでなく、風力発電よりも安い電源になっているのです。自然エネルギーの発電コストの低下は今後も続くと予測されています。国際再生エネルギー機関(IRENA)が昨年6月に公表した報告書(“THE POWER TO CHANGE”)では、2015年から2025年までに、大規模太陽光発電の導入コストは、世界平均で57%下落するとしています。 ●世界のトップ企業は自然エネルギー100%をめざす 昨年11月に発効した「パリ協定」は、今世紀後半には世界の温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにすることを決めています。排出ゼロを達成するためには、エネルギー利用の効率化とともに、使用するエネルギーを化石燃料から自然エネルギーに全面的に転換する必要があります。今、世界のトップ企業の中で広がっているのは、自らの企業の使う電力を、率先して100%自然エネルギーに転換する「RE100」という取組みです。「RE100」には、アップル、グーグル、フェイスブックなどのIT企業やゴールドマンサックスやバンクオブアメリカなどの金融機関、更にはGM、コカコーラ、ヒューレットパッカードなどの名だたる世界のトップ企業が80社以上も参加しています。グーグルが今年中には100%の達成を見込むなど、これらの企業は積極的な自然エネルギー開発や調達を進めています。 ●2017年:日本の未来を開くエネルギー政策への転換を 「RE100」には、欧米だけでなくインドや中国の企業も参加していますが、残念ながら現在までのところ、日本企業は参加していません。日本企業の中にも、自然エネルギー100%を目指そうとしている会社はあるのですが、日本での自然エネルギー導入が立ち遅れている中で、「RE100」の目標を掲げることに二の足を踏んでいる状況です。パリ協定が発効し脱炭素への転換が求められる中で、世界規模でビジネスを展開する企業には、温室効果ガスの排出を大幅に削減すること、その代表的な取組として自然エネルギー100%をめざすことが、マーケットでのその企業の評価を左右するようなってきています。世界の多くのトップ企業が「RE100」に参加しているのは、こうした動向を熟知しているからに他なりません。また冒頭に見たように、欧米などでは自然エネルギーコストが安くなってきているため、自然エネルギー100%への転換が経済的にも大きな負担を伴うものではなくなってきているのです。日本のエネルギー政策は自然エネルギーの導入に消極的であるだけでなく、石炭火力発電の大量の新増設を可能にするなど、「パリ協定」後の世界の流れに逆行しています。送電網を管理する電力会社が、自然エネルギーの接続や有効利用に制限を加えるなど、日本には自然エネルギーのコスト低下を阻む様々な障害が残っています。一方、「ベースロード電源市場の創設」という名目で、石炭火力の利用を進める政策も導入されようとしています。エネルギー政策を転換し、日本の企業が石炭火力からの電力を利用しないで済むようにすること、自然エネルギー100%への転換を容易にできるようにすることは、脱炭素経済への転換が進む世界で日本企業が活躍するためにも必要になってきています。毎年恒例の自然エネルギー財団の国際シンポジウム"REvision"は、今年は3月8日に「自然エネルギーが切り拓く未来」をテーマに開催いたします。世界各地でビジネスが自然エネルギーの導入を先導している状況をお伝えしようと思っています。"REvision 2017"などのシンポジウムの開催、様々な調査研究の実施、アジアスーパーグリッドの実現をめざす共同の取組など、自然エネルギー財団は、本年も、日本と世界のエネルギー転換を進める活動に取り組んでいきます。 <強引な原発再稼働への動き> PS(2017年2月1日追加):日本農業新聞が、*4-1に、「世界はパリ協定の下、既に地球温暖化防止へ動きだしている」「日本も再生可能エネルギーに軸足を移さなければ世界の潮流から取り残される」「日本が昨年決めた2030年度の電源構成は、天然ガス27%(13年度43%)、石炭26%(同30%)、再エネ22~24%(同11%)、原子力20~22%(同1%)、石油3%(同15%)であり、石炭火力と原発依存が鮮明で、時代を見誤っている」と記載しているのは、全くそのとおりだ。 また、*4-2のように、「運転中や運転可能な全国の商用原発42基のうち40基で、重要設備である中央制御室の空調換気配管の詳細な点検が行われていなかったことが、電力9社と日本原子力発電への取材で分かった」とのことで、これは原発事故や放射性物資の危険性を無視したあまりにも杜撰な行動だ。しかし、*4-3のように、玄海原発3、4号機は新基準で「適合」とされ、これは全国で6例目だそうだ。国会議員選挙では、「経済」「補助金」「ばらまき予算」を前面に出して闘うため、脱原発を主にして選択する人は多くないが、原発再稼働の賛否のみを問えば反対する人の方が多い。 そのため、*4-4のように、「玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」は、司法を使って再稼働を止めようとしている。今後、玄海原発の再稼働は「地元同意」の手続に入るが、*4-5のように、唐津市長選で初当選した元県議の峰達郎氏が「地元同意」の範囲について、「佐賀県伊万里市や福岡県糸島市など周辺自治体と連携して、国に避難や屋内退避が必要となる半径30キロ圏への拡大を要請する」という意向を明らかにされたのは尤もで、事故時に被害を受ける範囲を考えればまだ狭いくらいである。 *4-1:https://www.agrinews.co.jp/p39774.html (日本農業新聞論説 2016年12月27日) 地球温暖化防止 再エネ立国へ転換急げ 世界は先月発効したパリ協定の下で、地球温暖化防止へ動きだしている。目標は「脱炭素」社会で、今世紀後半に二酸化炭素(CO2)など温室効果ガス排出を実質ゼロにする。ドイツ、北米各国は既に脱炭素への長期計画を国連に提出した。だが、日本はその検討を始めたばかりだ。安全で脱炭素の切り札の再生可能エネルギーに早く軸足を移さないと、世界の潮流から置き去りにされてしまう。世界と日本の平均気温は今年も観測史上最高となった。温暖化によって、熱波、干ばつ、洪水など異常気象による災禍は地球上で枚挙にいとまがない。パリ協定は、今世紀末の気温上昇を産業革命以前と比べ2度未満に抑える目標を設定した。正確には「2度を十分下回る」という表現で、追求目標1.5度未満が真意といえる。実現手段が脱炭素化だ。CO2排出を森林などの吸収と同等にまで減らし、差し引きゼロにする。同協定は2020年以降の枠組みだが、事前に温室ガス削減の30年目標の上積みと長期計画を各国に求めている。米国は50年までの長期計画を先月提出。電源構成の再エネ比率を55%に高め、温室ガス80%削減を目指す。トランプ次期大統領は自国経済優先で協定離脱を示唆したが、選挙後は軟化している。ドイツは80~95%削減を明示。原発全廃と再エネ推進を先導する環境先進国の気概がある。カナダも80%削減を表明した。それに比べ、日本の消極性が際立つ。50年目標80%削減という民主党政権下での閣議決定があるが、自民党政権下ではたなざらし状態だ。パリ協定での日本の30年目標は26%削減にとどまる。政府に上積み修正する気配はなく、まして80%削減達成への道筋は見えない。日本が硬直的なのは、昨年決めた30年度の電源構成に固執するからだ。構成は天然ガス27%(13年度43%)、石炭26%(同30%)、再エネ22~24%(同11%)、原子力20~22%(同1%)、石油3%(同15%)と石炭火力と原発依存が鮮明だ。これをベースにする限り、温室ガス削減目標も変えようがない。CO2を多く出す石炭火力依存の日本は先月、国際環境団体から批判の化石賞を受け面目をつぶした。原発依存も潮流に逆行している。世界では安全・経済性両面での懸念から原発離れが目立つ。わが国で進む石炭火力発電の新増設も、原発関連の高速増殖原型炉「もんじゅ」廃炉後の次世代実証炉開発も時代性を見誤っている。クリーンで安全、新ビジネスとしても有望な再エネにこそ投資すべきだ。脱炭素への長期計画の検討を経済産業省と環境省が今夏から進めている。政府の全体検討は来年度以降と遅いが、再エネ加速による温室ガス大幅削減を打ち出す決断を求めたい。再エネ立国を目指せば、地方創生を含めた持続可能な経済・社会づくりと、地球温暖化を防ぐ国際貢献の両方ができる。 *4-2:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170115-00000014-jij-soci (時事通信 2017/1/15) 原発40基、詳細点検せず=配管腐食、再稼働の川内・伊方も―電力各社 運転中や運転可能な全国の商用原発42基のうち40基で、重要設備である中央制御室の空調換気配管の詳細な点検が行われていなかったことが14日、原発を保有する電力9社と日本原子力発電への取材で分かった。中国電力島根原発2号機(松江市)の換気配管では腐食による穴が多数見つかっており、事故が起きた場合に機能を維持できない恐れがある。中国電は昨年12月、運転開始後初めて島根2号機で配管に巻かれた保温材を外し、腐食や穴を発見。必要な機能を満たしていないと判断し、原子力規制委員会に報告した。再稼働した九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)や関西電力高浜原発3、4号機(福井県)、四国電力伊方原発3号機(愛媛県)の点検でも保温材を外していない。点検方法は各社の判断に委ねられており、規制委は全国の原発の実態を確認する。中央制御室は原発を運転・監視する中枢施設で、運転員が24時間常駐する。通常は配管を通じて外気を取り入れ換気するが、事故発生時には外気を遮断し、機密性を保つ機能が求められる。原発を保有する各社によると、島根2号機と北陸電力志賀原発1号機(石川県)を除く40基で、保温材を外さないまま配管の外観点検が行われていた。40基には東京電力福島第2原発の4基も含まれる。外気取り入れ口付近の目視点検や異音検査などが実施された例はあったが、配管の保温材を全て外した上での目視確認は行っていなかった。一方、北陸電は2003年に志賀1号機の配管でさびを発見。保温材を外して点検し、08年に取り換えた。規制委は島根2号機で見つかった腐食について「規制基準に抵触する可能性がある」とみている。中国電は「海に近いため塩分を含んだ空気が配管に流れ込み、腐食が進んだ可能性がある」と説明している。日本の原発は発電用タービンを回した蒸気を海水で冷却し循環させるため、海辺に立地している。40基の内訳は北海道電力泊原発1~3号機、東北電力東通原発1号機、同女川原発1~3号機、東京電力福島第2原発1~4号機、同柏崎刈羽原発1~7号機、中部電力浜岡原発3~5号機、北陸電力志賀原発2号機、関西電力美浜原発3号機、同大飯原発1~4号機、同高浜原発1~4号機、四国電力伊方原発2、3号機、九州電力玄海原発2~4号機、同川内原発1、2号機、日本原子力発電東海第2原発、同敦賀原発2号機。 *4-3:http://qbiz.jp/article/101937/1/ (西日本新聞 2017年1月18日) 玄海3、4号機が新基準で「適合」決定 全国6例目 ●再稼働は早くても夏以降 原子力規制委員会は18日午前の定例会合で、九州電力が再稼働を目指す玄海原発3、4号機(佐賀県玄海町)の安全対策について、原発の新規制基準を満たすとする「審査書」を全会一致で正式決定した。残る審査手続きや地元同意手続きが必要なため、再稼働は早くても今夏以降となる見通しだ。審査書の正式決定は、既に再稼働した九電の川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)などに続いて全国6例目、九電の原発では2例目となった。審査書は、規制委が昨年11月に審査書案を作成した後、一般公募した意見を踏まえて取りまとめた。内容は審査書案と大筋で変わらず、想定される最大の地震の揺れ「基準地震動」は620ガル、津波の高さは約4メートルとした上で、重大事故対策や基本的な設計方針が東京電力福島第1原発事故後の新基準に「適合している」と結論付けた。規制委は今後、施設の詳細設計をまとめた「工事計画」、運転管理体制を定めた「保安規定」の認可の可否を審査する。再稼働に対する地元同意の範囲を巡っては、国が基準を示しておらず、九電は立地自治体の佐賀県と玄海町の同意で再稼働したい考え。山口祥義知事は住民理解などを条件に容認する意向を示唆し、岸本英雄町長は一貫して賛成している。ただ同県内では複数の自治体の首長が再稼働に反対しており、同意を得るべき自治体の拡大を求める声も上がっている。玄海3号機は1994年3月、4号機は97年7月に運転開始。ともに出力は118万キロワット。3号機はプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料を使うプルサーマル発電を行う。2基の審査は、九電が新基準の施行直後の2013年7月に申請していた。 *4-4:http://qbiz.jp/article/101796/1/ (西日本新聞 2017年1月17日) 玄海原発差し止め 仮処分審尋が結審 年度内に決定か 九州電力玄海原発(佐賀県玄海町)3、4号機が耐震性などの基準を満たしていないとして、住民団体が運転再開差し止めを求めた仮処分の第24回審尋が16日、佐賀地裁であり、結審した。地裁は双方の当事者に対し、決定の2週間前に期日を通知する。原告は、佐賀市の「玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」(石丸初美代表)の236人。2011年7月に3号機の差し止め仮処分を申し立て、昨年10月には4号機についても追加申請して非公開の審尋を続けてきた。立川毅裁判長は「主張と立証の関係は本日で終了する」として審尋を終結。裁判の会は、年度内に決定が出るとみている。3、4号機を巡っては、安全対策が新規制基準を満たしているとして、18日に原子力規制委員会が審査書を正式決定する予定。地元同意などを経て運転再開の手続きに入る。 *4-5:http://qbiz.jp/article/102680/1/ (西日本新聞 2017年1月31日) 「地元同意」拡大要求へ 玄海原発再稼働 糸島、伊万里と連携 唐津市長選当選の峰氏 佐賀県唐津市長選で初当選した元県議の峰達郎氏(56)は30日、隣接する玄海町の九州電力玄海原発の再稼働に向けた「地元同意」の範囲について、同県伊万里市や福岡県糸島市など周辺自治体と連携し、国に拡大を要請する意向を明らかにした。地元同意の範囲は法令の定めがなく、再稼働を先行した鹿児島などの3県はいずれも立地自治体と県に限定。玄海原発も玄海町と佐賀県だけとなる可能性が高い。玄海3、4号機については原子力規制委員会が18日、新規制基準に適合するとした審査書を決定し、国は玄海町と県に再稼働の方針を伝達。地元同意に焦点が移っている。峰氏は、唐津市の一部が玄海原発の5キロ圏にあることを念頭に「立地町、県と同じ立場にないことがどうしても納得できない」と強調した。また、国が福島原発事故後、緊急時に避難や屋内退避が必要となる範囲を半径30キロ圏の緊急防護措置区域(UPZ)に拡大したことを踏まえ、「UPZで考えれば唐津も伊万里も糸島(福岡県)も一緒。国がつくったなら、それなりに対応してほしい」と述べ、30キロ圏にある3県8市町で連携して国に要請する考えを示した。一方、九電との安全協定については「事前了解権は欲しいが、今後の検討課題としたい」と述べるにとどめた。 ●市長給与減提案へ 唐津市長選から一夜明けた30日、初当選した元県議の峰達郎氏(56)は、公約に掲げた市長給与の2割削減を新年度当初予算案に盛り込む意向を明らかにした。同市町田の事務所で記者団の取材に答えた。峰氏は給与削減のほか、就任初年度に取り組む施策として機構改革を挙げ「全国から特別顧問のような方を3〜5人招いて市長室をつくり、市政に外からの空気を入れていきたい」との構想を語った。官製談合事件、現職市長の政治献金問題で傷ついた市政の信頼回復を図るため「これまでの既得権益と決別する」と訴えてきた峰氏は「年間100億円前後の公共工事費が使われているが、有効に使われているか見えていない。就任後はしっかり見極めたい」とし、市庁舎建て替えについても再検証する考えを示した。公約としていた支所機能の強化に関しては「機能の検証、職員配置の再構築が必要。市民センターの統廃合という形になるかもしれない。センター長には決裁権を持たせる」と述べた。当選から一夜明けた感想を問われると「いよいよ変わると信じていると激励を受けた。公約の具現化を期待されている。3万を超える方から支持をいただき、涙が出ないほど身の引き締まる思いだ」と語り、激戦を振り返って「唐津市は一つにならないと発展できない。選挙後はノーサイドでやっていかなければならない」と融和を呼び掛けた。 <技術進歩を正確に伝えない世論操作> PS(2017年2月2日追加):日本では、*5のように、電力の需要と供給が一致しなければならないとして太陽光発電の出力を制御しているが、余った電力は、蓄電したり、水素社会に向けて水から水素を作るのに使ったりする方が賢い。何故なら、①太陽光発電システムを十分に稼働させて発電コストを下げ ②水素社会に向けて水から水素と同時に酸素を作って販売することで、空気中の酸素が薄くなるという「公害」を防ぐことができるからだ。そのためには、電力会社は定款を変更して電力以外のものも売れるようにするか、水素や酸素などのガス製造部門を切り出して子会社化しなければならないが・・。 *5:http://qbiz.jp/article/102856/1/ (西日本新聞 2017年2月2日) 太陽光出力を正確に予測 九電、システム実用化目指す 無駄な制御回避へ 九州電力が、太陽光発電の出力を2、3時間前に予測するシステムの実証実験を進めている。毎日の電力の需要と供給などの運用計画を策定するため、現在は前日に出力を予測している。システムが実用化すれば、当日の天候によって出力が大きく変動する太陽光の発電量予測の精度が高まる。太陽光発電が増加する中、無駄な出力制御を回避し、より多くの電力を受け入れられるようになる。システムは、九電と気象会社、大手電機メーカーが共同で開発。昨年9月に試験的な運用を始めた。今後1、2年の試験運用を経て、実用化を目指す。九電は現在、前日午前10時の気象予測の画像と日照量に基づき、翌日の太陽光発電の出力を予測し、電力の需給計画を決定。その後、当日午前4時の気象予測で修正し、管内の需給が一致するようにしている。しかし、現在のシステムでは、太陽光発電量の予測と実績に差が生まれる。例えば2015年秋には、予想外の晴天となり、電力消費のピーク時に実績が予測を2倍以上も上回る日があった。火力発電所の出力を落とすなどして需給を調整したという。一方、秋雨前線の予測が外れて太陽光発電が大幅に不足し、火力発電所の出力を増やして対応することもあった。新たなシステムでは、当日の2、3時間先の気象予測データを解析し、日中に出力予測を細かく修正し続けることが可能。実績と予測の誤差を縮めることで、時間に余裕を持って火力発電の出力を調整できる。九電管内の太陽光発電の接続量は、単純計算で大型原発約6基分に相当する668万キロワット(16年11月末時点)。太陽光パネルの設置が増え続ければ出力の実績と予測の差はさらに広がるが、新システムで出力予測の精度が上がれば、無駄な出力制御を要請する事態も回避することが可能になるという。九電電力輸送本部の深川文博給電計画グループ長は「雲が急に発生した場合など予測が当たらないこともまだある。さらに工夫し、精度を上げたい」と意気込んでいる。 <脱原発へ> PS(2017年2月13日追加):*6-1のように、世界が原発の危険を認識した中、フクイチ事故を起こした日本の経産省が米と原発の売り込みを提案することを検討しているとのことだが、日本政府のこのような誤った方針が東芝などの損失を膨らませた一因だ。これは、第二次世界大戦が航空戦の時代になっていたにもかかわらず、巨艦を建造して「不沈艦(実際にはあり得ない)」などと言っていたのと変わりない。また、経産省は「2030年までに新興国を中心に世界で30~330基の原発が新設される」などとしているが、それでは世界の原発事故発生リスクは非常に高いものになる。そのため、*6-2の台湾政府は脱原発法を成立させ、*6-3のベトナム・リトアニア政府も原発計画を撤回し、インド・トルコでも反対運動が起こっているのだ。なお、*6-4のように、民進党が「原発ゼロ基本法案(仮称)」に「2030年ゼロ」を明記するそうだが、省エネ・再エネ技術が進んだ現在、「2025年までのなるべく早い時期に脱原発」とするのが八方によいと考える。大手電力会社の社員にとっても、この方が次の東電や東芝にならずにすみ、経営資源を新エネルギーに集中させることができるため、メリットがあるだろう。 *6-1:http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201702/CK2017020802000131.html (東京新聞 2017年2月8日) 【経済】米と原発売り込みを提案へ 世界が危険認識、損失膨らむ中 世耕弘成経済産業相は七日の記者会見で、日米首脳会談に合わせて訪米する考えを示した。政府は世耕経産相も会談に同席する方向で調整しており、米国に対して、新興国への原発の共同売り込みなどを提案することを検討している。しかし福島第一原発の事故を受けて原発の市場は世界的に縮小し、原発産業では損失が相次いでいる。専門家は「原発を売り込んで資金を稼ぐシナリオは現実的ではない」と疑問視している。原発の共同売り込みは、日本が首脳会談で提示を目指す経済協力のための政策集「日米成長雇用イニシアチブ」の原案に載っており、「十年間で五百億ドル(五兆円超)の市場を開拓」するとされている。国内の原発メーカーのうち東芝と日立製作所は米国の企業と組んでおり、日米双方に利益があることをアピールする。しかし福島第一原発の事故により米国や欧州で安全のための規制が強まり、建設費は世界的に高騰。建設が止まったり、白紙撤回になる例が相次いでいる。さらに米国のシェール革命により、原油など火力発電の燃料価格が長期にわたって安定するめどが立ち、原発の市場は縮小しつつある。このため東芝は米国の原発関連事業で七千億円規模の損失を見込み、原発の建設から撤退することも検討中。日立も米国での研究開発をやめ、七百億円の損失を計上する。それでも世耕経産相は三日の記者会見で「世界各国で、原発を新設しようという動きはたくさんある」と述べ、原発輸出を進める考え。経産省は国際原子力機関(IAEA)の見通しなどから「二〇三〇年までに新興国を中心に世界で三十~三百三十基の原発が新設される」などとみている。しかし、ベトナム政府が住民の反対や財政難から原発計画を撤回するなど、新興国でも新設は難しくなっている。九州国際大の中野洋一教授(国際経済学)は「福島第一原発の事故で世界に危険性が知られ、価格面でも再生可能エネルギーや火力に見劣りするようになった。米国の威を借りて原発を売り込んでも、受注は難しいだろう」と指摘した。 *6-2:http://mainichi.jp/articles/20170112/k00/00m/030/068000c (毎日新聞 2017年1月11日) 台湾、「脱原発法」成立 「25年までに全て停止」 台湾の蔡英文政権が2025年までに脱原発を実現するため提案した電気事業法改正案が11日夜、立法院(国会)の本会議で、可決・成立した。改正法には「25年までに原発の運転を全て停止する」との条文が盛り込まれた。改正法は、原発分の電力を代替する再生可能エネルギーの普及など電力改革を行う内容。脱原発が実現すればアジアでは初となる。東京電力福島第1原発事故後、台湾では反原発の機運が高まっていた。蔡総統は総統選前から「25年までに非核家園(原発のない郷土)」の実現を掲げてきた。台湾では、完成した原発3カ所の原子炉6基(2基は停止、1基は点検中)が18年から25年までに順次40年の運転期間が終わる。日本企業が原子炉などを輸出し「日の丸原発」とも呼ばれた第4原発は14年に建設が凍結されている。蔡政権は運転延長や新規稼働を認めず、脱原発を達成する狙いだ。代替として再エネの普及拡大を目指し、電源構成で再エネ比率を現在4%から25年に20%まで大幅に引き上げ、再エネ事業への民間参加を促す。蘭嶼島にある低レベル放射性廃棄物貯蔵施設の移転計画も進める。しかし産業界を中心に電力供給の不安定化や電力価格の高騰を招きかねないと懸念の声も相次ぐ。 *6-3:http://blogos.com/article/205962/ (THE BIG ISSUE JAPAN 302号 2017年1月1日発売) ベトナム、原発計画中止 リトアニア、計画凍結 日本の脱原発への政策転換必至 ●90年代からオールジャパン体制でこぎ着けた受注がご破算 ベトナム国会が原発立地計画を中止する政府提案を11月22日に可決した。ベトナム政府は電力需要に応える切り札として、2009年に4基の原発を建設する計画を承認し14年に着工する予定だった。しかし、当初案は資金難や人材不足で延期が繰り返されてきていた。また、11年の福島原発事故の教訓を生かし、津波対策として予定地をやや内陸へ移動する計画変更も行っていた。予定地は、風光明媚で漁業や果樹生産の盛んな南部ニントゥアン省ニンハイ県タイアン村だった。直前の計画では、第一原発2基は28年に、第2原発2基は29年に稼働、第一原発はロシア、第2原発は日本が受注、各100万キロワットで、計400万キロワットの設備となる予定だった。中止の理由は、福島原発事故を受けて建設コストが2倍に高騰したことに加えて、同国の財政悪化が重なったからだ。また、住民の反対の強まりや、コストをさらに大きく引き上げる要因にもなる原発の使用済燃料の処理・処分の未解決問題も指摘された。原発に代えて、今後は再生可能エネルギーやガス火力などを導入するという。マスコミのインタビューに応じたレ・ホン・ティン科学技術環境委員会副主任は「勇気ある撤退」と評価している。日本はこれまでベトナムの原発建設計画を受注すべく、90年代から原子力産業協会を中心に働きかけを繰り返してきた。2010年には「国際原子力開発(株)」を設立し、オールジャパン体制を作って臨んだ。同社は電力9社と原子力メーカー3社に、09年に政府出資で設立された「(株)産業革新機構」が株主となり設立された会社である。ロシア、韓国、中国、フランスなどの企業と受注を競う中で、ようやく合意にこぎ着け、11年9月に第2原発建設の協力覚え書きを取り交わした。同社の活動はベトナムに限定されており、同国向けに設立された会社だと言える。そんな万全の態勢で臨んだが、計画は中止となった。 ●リトアニア、6割の国民が反対、日本の原子力産業界は大打撃 また、リトアニアでも原発計画が凍結された。同国はEUに加盟する時点で、旧ソ連製の古いイグナリナ原発を廃止。09年、その敷地に隣接して新たなヴィサギナス原発建設が計画された。この建設を受注したのが日立製作所だ。12年6月21日に議会が承認、正式契約は周辺国の合意を得てからではあるが、政府による契約がほぼ固まった。事業規模は約4千億円、合計出力は最大340万キロワット、建設は2基になりそうだった。ところが、福島原発事故を受けて原発建設への反対が強まる中、野党が原発計画の是非を問う国民投票議案を提出、国民投票が12年10月に実施された。結果は建設反対が6割を超えたが、この国民投票は法的拘束力を持たず、政府は計画を中止しなかった。しかし、同時に行われた議会選挙で社会民主党が勝利し、次期首相候補は建設計画の見直しを明言。ここにきて正式に計画が凍結されることとなった。原発が市場で競争力を持つようになるか、電力供給の上で必要になるまでの間は凍結される。市場競争力は望めず、事実上の計画撤回と見てよい。国内での原発建設計画が停滞する中、輸出に活路を見いだそうと日本の原子力産業界は海外での活動を活発化させてきた。両国の撤退が原子力産業界にとって大打撃となるのは必至だ。9月に原子力関係閣僚会議が「もんじゅ」廃止の方向を決めた。再稼働は住民の反対や裁判所の決定で電力会社の期待に反してさほど進んでいない。さらに電力自由化の中で競争力を失う原発に対して、政府はさまざまな保護政策を講じ、福島原発事故の賠償や廃炉の費用を国民に転嫁しようとしている。それでも原発が以前のように復活することはないだろう。 17年にはエネルギー基本計画の改訂議論がスタートするが、今回の撤退を受けて、原子力政策の抜本的な見直しを検討するべきだ。 *6-4:http://digital.asahi.com/articles/DA3S12778780.html?ref=pcviewpage (朝日新聞 2017年2月3日) 30年に「原発ゼロ」、民進法案に明記へ 「30年代」から前倒し 民進党のエネルギー・環境調査会(会長・玄葉光一郎元外相)は2日、検討中の「原発ゼロ基本法案」(仮称)に「2030年ゼロ」を明記する考えを示した。従来の「30年代ゼロ」を実質9年前倒しする。蓮舫代表が3月の党大会で打ち出せるよう調整に入る。この日、同調査会役員会で玄葉氏が原案として示した。役員十数人で議論し、「賛成の方が多かった」(玄葉氏)。今後、党所属国会議員が参加する総会を開き、今月内に正式決定する。従来方針の「30年代ゼロ」は民主党政権時の12年に決定。党内の原発容認派に配慮し幅を持たせた。今回「30年ゼロ」へ早める背景には、13年9月から約2年続いた全原発停止の状況でも電力不足は起こらなかった事実がある。玄葉氏は記者団に、「電力をめぐる状況は変わった。省エネ技術や再生エネルギーも進んでいる」と話し、これらの推進も明記する方向。原発を利用し続ける方針の安倍政権との対立軸にする。また、原子力規制委員会の安全確認を得た原発の再稼働を条件付きで容認するとした従来方針も、要件をさらに厳しくする案が浮上している。 <メディアの質> PS(2017年2月15日追加):*7-1に、「①新聞の発行部数は減少に歯止めがかかっていない」「②ネットを使うことにより、マスメディアを通さず個人も情報発信できるようになった」「③ソーシャルメディアにより、メディアは多数の中の一つでしかなくなった」「④ローカルは市場が小さく、広告モデルでの収益に限界がある。発行エリア以外からの収益を模索しているが、どう考えるか」と書かれている。 私は、①の理由は、新聞が真実を追求せず、行政の広報機関と化して記事の内容に責任を持たないことにあり、②のように、本人やわかっている個人がリスクを侵して真実の情報を発信した場合には、それに内容で負けるのだと考える。ネットがなかった時代は、人々はマスメディアからしか情報を得ることができなかったが、現在は、②③のように、個人も情報を発信でき、人々は多方面から情報を入手できるようになったからだ。そして、人々が真実を求めて検索する時代になり、日本では、特に原発事故以来、行政の広報機関をして人々の側に立たなかったメディアへの信頼がなくなった。そのような中、私は、全国紙だけでなく、原発は東京新聞・河北新報・福島民友・西日本新聞・佐賀新聞、辺野古は琉球新報・沖縄タイムス、農業は日本農業新聞の記事を多く参考にした。そのため、④については、地方紙もデジタルで全国に読者を作ればよく、その方がいろいろな立場の人の考え方を知り易くなり、デジタル版に動画をつければテレビ報道も容易であるため、報道は大競争の時代に入ったのだと考える。 なお、日本のメディアが経産省の広報機関をして国民を馬鹿にした情報を出している間に、*7-2のように、世界では自然エネルギーによる電力の普及が進んだ。そして、オランダ鉄道は、*7-3のように年明けから風力発電で全列車を運行しており、コストダウンが進んだことは間違いない。 *7-1:http://qbiz.jp/article/103658/1/ (西日新聞 2017年2月15日) 地方紙は生き残れるか ジャービス米教授、発想の転換促す ●IT先進国、米にも事例なし、ジャーナリズムを「サービス」に 従来のビジネスモデルや伝え方に固執するメディアは淘汰される―。ジャーナリズムの将来に関する論考が世界的に注目を集める米ニューヨーク市立大のジェフ・ジャービス教授は、こう断言した。そして、特に地方紙について、その生き残りに向けた処方箋は「コミュニティーに耳を傾け、役立つサービスを提供すること」だという。部数減が続き、苦闘する地方紙の一記者として、その言葉の意味を考えた。ジャービス氏は米ローカルメディアの経験が豊富で、日本でも昨年発刊された「デジタル・ジャーナリズムは稼げるか」(東洋経済新報社刊)の著者として注目された人物。1月27日、東京都で開かれた「Media×Tech 2017」(Yahoo!ニュース・日経電子版主催)にネット中継で基調講演し、「ローカルメディアはどう生き残るか」と題したセッションにも参加した。イベントはメディアの今を受け止め、その将来を模索することを目的に初開催。地方紙や雑誌、ネットメディアなど幅広い分野の責任者が議論を深めた。 ■「マス」のビジネスモデル殺した 「ネットが殺したのは、マスメディアのビジネスモデルだ。マス、という考え方そのものもなくした」。ジャービス氏は基調講演の冒頭で、こう指摘した。今はツイッターを使うことで一個人でも影響力を行使できる。そうした手法で、マスメディアを通さずに情報発信でき、そこで関心がある人同士を見つけて、ともに行動することもできるようになった。マスメディアが出す情報はかつては手間がかかり、高価だったが、その希少性が失われている、という指摘だ。ジャービス氏は「マスメディアは、もっと人と人との関係性によって立つ存在にならなければならない」として、ジャーナリズムを「サービス」と考える発想への転換を促す。読者を「マス(集合体)」としてではなく、「個人」として捉え直すことから始めるべきだという。若い母親や商店主、それぞれのコミュニティーに耳を傾け、役立つサービスを提供することが重要だと説明した。 ■単なるコンテンツ販売には限界 「一つの製品を垂れ流しにするのではなく、たくさんの製品をつくっておく。まず自分たちのアイデアを見せるのではなく、ニーズを把握するところから始める。その上で何ができるのかを考える。それは新しいやり方で難しいが、大きな企業が小さく考えることのきっかけになると思う。それが新しいニュース組織の始まりだ」。ジャービス氏は収益について「単に(購読料として)コンテンツを販売するだけなら限界がある。メンバーから収益を取ることが重要で、そのほかに広告もあるし、イベントも活用できる」と指摘する。そして最後に、トランプ新政権についてこう言及した。「フェイクニュースには失望している。残念ながらトランプ氏が大統領になってしまった。しかし一方でフェイクニュースがあれだけ広まったということは、彼らがわれわれより、よりよい形で人々にリーチできたということでもある。シェアするのはその内容に共感するからであって、マスメディアはそこから学ばないといけない」。「コミュニティーのニーズをもっと聞くことはできる。ソーシャルメディアの存在によって、私たち(メディア)は希少な存在ではなく、多くあるうちの一つでしかなくなった。ジャーナリストになるのは、昔より大変になっていると言えるだろう」。来場者からは「ニュース記事はコンテンツではなくサービスだ、という指摘は理解できた。そこにはどのような技術が必要なのか」という質問があった。ジャービス氏は「やり方はいろいろある。フェイスブックなどの既存ツールを使うこともできる。(従来の)外向きジャーナリズムは世界で起きていることを伝えて世界を変えようとしている。そうではなく、コミュニティーの細かなニーズを満たすのが、内向きのジャーナリズム。それはネットの力でなせると思う」と答えた。 ■加速する部数減への対応策は 新聞の発行部数は減少に歯止めがかかっていない。日本新聞協会の調べでは、2000年10月に約5370万部あった新聞発行部数(朝夕刊セットを1部として計算)は2016年10月時点で約4327万部。16年間で1000万部以上減少したことになる。さらに減少率も2000年代前半は1%未満だったが、2010年以降は1~3%程度と高まっており、部数減が加速していることもうかがえる。こうした状況の中で、地方メディアはどのような取り組みが求められるのか。イベントでは、西日本新聞メディアラボの吉村康祐社長(福岡市)、十勝毎日新聞社(北海道)の林浩史社長が登壇し、その取り組みを紹介した。西日本新聞メディアラボは、西日本新聞社のデジタル部門的な存在。昨年は紙面企画と連動して「子ども貧困」対策に力を注ぎ、ヤフー・ニュースなどを経由して全国に伝えた。その結果、「子ども食堂」の支援に約1,100万円が集まった。そのほか、地元地銀の福岡銀行と業務提携してフィンテック事業(ITを活用した新たな金融サービス)や、情報コンテンツのウェブサイト「mymo」を展開。さらに九州のブロガーなど45の情報発信者を集めて、「九州を理解できる」キュレーションサイト「piQ」を運営している。一方、十勝毎日新聞社ではフェイスブックなどのSNSを活用して情報を集め、災害の紙面づくりに役立てようとしている。将来像について林氏は、こう説明した。「さらにハイパーローカルな存在を目指す。十勝は狭いので、『友達の友達は友達』という状況。権利の問題はあるが、人々の生活や一生を記録していく新聞をつくりたい。今は出生時も結婚時もお悔やみでも記事にしている。デジタルではさらに踏み込んで、人の一生を記録できるメディアにしたいと考えている」。両社の取り組みは、ジャービス氏の言う「コミュニティー」に着目しており、方向性としては間違っていないようだ。ローカルメディアの取り組みについて、吉村氏はジャービス氏に「ローカルは市場が小さく、広告モデルでの収益には限界がある。発行エリア以外からの収益を模索しているが、どう考えるか」と質問。ジャービス氏はこのように答えた。「市場以上に届けたいのなら、特別な商品が必要だ。特定のスポーツチームとか、エリアとか。オーディエンス(読者)と広告が結びついていないといけない。地方(地元)向けにやることと全国でやることを分けてほしい」 ■苦しくても自らやるしかない 印象的だったのは、米国の地方紙の事例を尋ねられたジャービス氏の反応。「2人に比べれば遅れているので、話すことはない」というものだった。地方紙は、よって立つ地域の人々と生きていくほかに方法はない。これまでも日本の各地方紙は「紙」を使ってさまざまな手法を駆使してきた。本紙以外にもフリーペーパーを発行したり、イベントを実施したりしながら、読者の囲い込みに力を注いできた。その意味では「コミュニティー」に目を向けてきたことは間違いない。ただ、それはあくまで「紙」の販売を主眼とするものだった。日本の新聞社がホームページの運営を始めてすでに20年以上が過ぎた。デジタルというツールを使い、コミュニティーとどのように接していけば、ビジネスモデルとして成り立つのか。ジャービス氏が言うように、米国より日本の地方紙の方が先進的であるとするなら、苦しくても自分たちで具体策を練るしかない、ということなのだ。 *7-2:http://www.renewable-ei.org/column/column_20160614.php (自然エネルギー財団理事長 トーマス・コーベリエル、自然エネルギー財団研究員 ロマン・ジスラー 2016年6月14日) 連載コラム 自然エネルギー・アップデート、世界の素晴らしい進歩から目をそらすな 日本のエネルギー業界は、発電のためにウランと石炭のどちらを輸入するべきか議論しているようだが、世界の国々は、別の素晴らしい解決策をとっている。ここ数カ月間に発表されたデータを見れば、このことは明らかだ。2015年の米国の発電データが発表され、2010年比で目覚ましい進展があったことが明らかになった。化石燃料による電力は150TWh(1,500億kWh)以上減少し、原子力も10TWh(100億kWh)減少した。成長したのは自然エネルギーによる電力で、2015年には2010年比で約135TWh(1,350億kWh)増加した。今年第1四半期における化石燃料の新規導入量は18MW(1.8万kW)であった。一方、自然エネルギーの新規導入量は1,291MW(129.1万kW)で、化石燃料の70倍以上増加した。英国では、今年第1四半期に、風力による電力供給量が石炭火力を上回った。風力の電力供給量が2.3TWh(23億kWh)だったのに対し、石炭火力は1.8TWh(18億kWh)にすぎなかった。5月9日には、1882年以来初めて、石炭火力による電力が英国の電力系統に全く供給されない瞬間が訪れたと報じられた。さらに、太陽光の電力供給量が石炭火力を上回る日が1週間続いた*。ポルトガルは早くから風力発電を利用しており、風力の新規導入はポルトガルで最もコストの低い発電オプションとなっている。2015年には自然エネルギーが同国の電力消費量のほぼ半分を賄った。そして今年5月初め、ポルトガルは4日間連続で自然エネルギー100%を達成したことを報告している。このように、世界のさまざまな国で自然エネルギーが主流になってきた事例がたくさんある。ここまで発展できたのは、自然エネルギー開発に多額の支出が必要だったときに、多くの資金を産業界に投じる先駆的な国々があったおかげである。米国では開発の多くが軍の研究プログラムとして実施された。中国では、自然エネルギー支出が経済をさらに成長させるための一手段と考えられてきた。そしてドイツでは、多くの費用が必要となる原子炉事故のリスクを軽減するための手段の一つであった。このような大胆な取り組みの結果、自然エネルギーは今や世界中のほとんどの国で、競争力のある価格で利用できるようになった。2年前から、風力は世界の多くの地域で最もコストの低い新電源となっている。また昨年はいくつかの国で、太陽光が新たな電力供給のための競争に勝利を収めた。最近の最も素晴らしい成果は、ドバイで800MW(80万kW)の太陽光発電の応札価格が1kWhあたり3円となったことである。太陽光発電の価格がわずか18カ月で半分になったことになる。日本の太陽エネルギー量はドバイの半分にすぎないため、日本でのコストがドバイと同程度まで低下することはないだろうが、2倍以上である必要もない。世界の自然エネルギーは発展し続けており、日本が石炭やウランの輸入に代わって国産エネルギー源である自然エネルギーを導入する機会は、ますます拡大している。 * 更新情報:2016年5月、英国における太陽光発電推定量は1,336GWh(13.36億kWh)にのぼり、石炭火力の893 GWh(8.93億kWh)を50%も上回った。http://www.carbonbrief.org/analysis-solar-beats-coal-over-a-whole-month-in-uk-for-first-time *7-3:http://www.saga-s.co.jp/news/national/10201/395693 (佐賀新聞 2017年1月16日) 風力発電で全列車を運行、オランダ鉄道、年明けから世界初 オランダ最大の旅客列車運行会社、オランダ鉄道(NS)は年明けから、風力発電の電気のみで全列車を運行し始めた。同国全土で毎日約60万人が「風力電車」で移動しているといい、NSなどは世界初の快挙だと強調。「風車の国」の面目躍如と言えそうだ。NSは2015年、同国電力会社エネコと共同で、風力発電だけで列車を走らせるプロジェクトを開始。16年には既に全列車の75%が風力の電気で動いていた。NSは年間、人口約80万人の首都アムステルダムの全世帯合計とほぼ同じ電力量を消費。欧州メディアによると、NSは毎日約5500本の列車を走らせている。 <自然エネルギーの実力> PS(2017年2月17日追加):*8のように、日本が「100%自然エネルギー」を実現すれば、投入する設備費用を差し引いても、燃料代節約などで84兆円の「得」になるそうだが、それは技術の普及・進歩によって前倒しが可能だ。そして、その効果は、①地球環境への好影響 ②環境技術の進歩 ③外国に支払っていた燃料コスト削減による企業利益率や税収の増加 ④設備導入時の前向きな投資増による資本生産性向上と景気上昇 ⑤国民生活の豊かさ実現 等で、100%の解である。そのため、「100%の解はあり得ない」「実現は遠い未来のことだ」などと決めつけるのは、自分で自分の首を絞める行為だ。 *8:http://digital.asahi.com/articles/DA3S12799670.html (朝日新聞 2017年2月16日) 自然エネ100%、日本で実現すると「84兆円お得」 WWFジャパン試算 世界自然保護基金(WWF)ジャパンは16日、日本が2050年までに石炭や石油などの化石燃料に頼らない「100%自然エネルギー」を実現すれば、必要な設備費用を投入しても、燃料代節約などで84兆円の「得」になるとの試算を発表する。地球温暖化対策の国際ルール「パリ協定」がめざす脱炭素社会は実現可能だとしている。試算によれば、10~50年の約40年間で、設備費用は産業部門や家庭での省エネに191兆円、太陽光などの自然エネルギーの導入に174兆円の計365兆円が必要な一方、化石燃料の消費が減って449兆円の節約になるという。温室効果ガスの排出量は10年に比べて95%削減できるとした。現在ある技術が広く普及すれば、エネルギー需要は10年比で47%減らせると試算。すべて自然エネルギーで賄えるとし、国内の気象データから太陽光と風力の発電量は2対1の割合が望ましいとした。30年ごろから自然エネルギー発電で余った電力から水素をつくって活用すると想定している。昨年発効したパリ協定では、各国が温暖化対策の長期戦略を国連に提出するよう求められている。日本は環境省と経済産業省がそれぞれに素案をまとめている。WWFジャパンは、政府に長期戦略の早期策定を求めている。

| 資源・エネルギー::2017.1~ | 02:24 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

PAGE TOP ↑