左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

|

2023,05,01, Monday

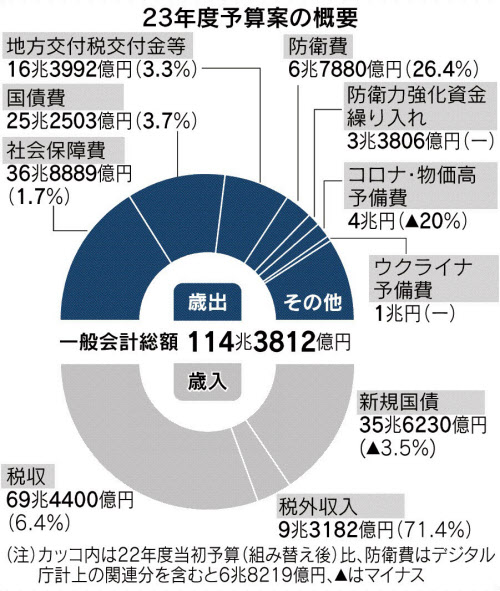

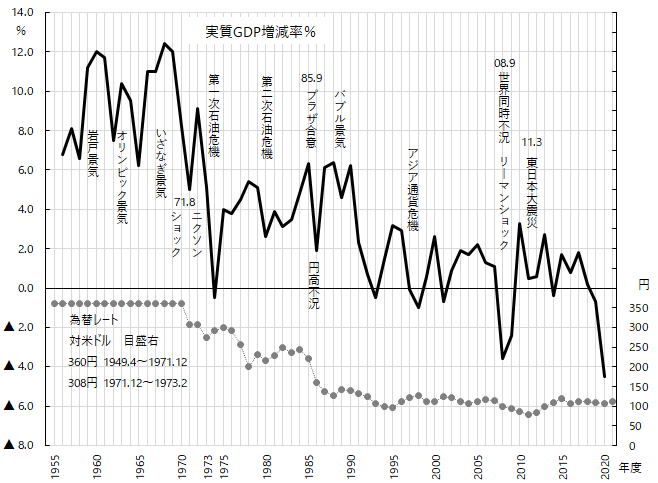

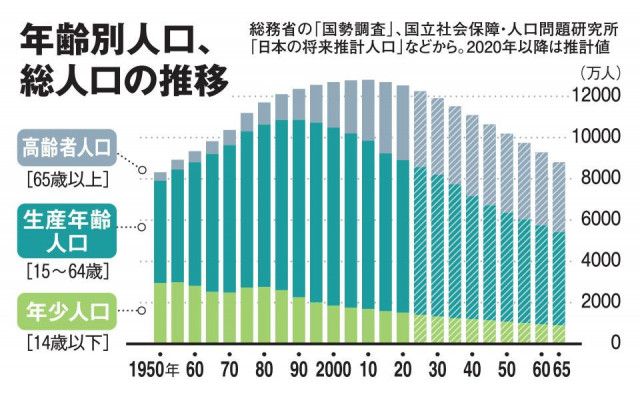

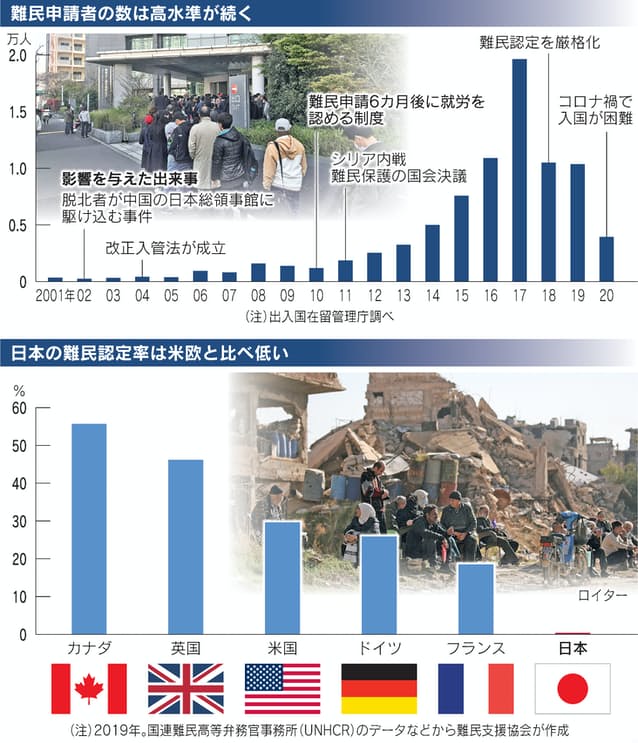

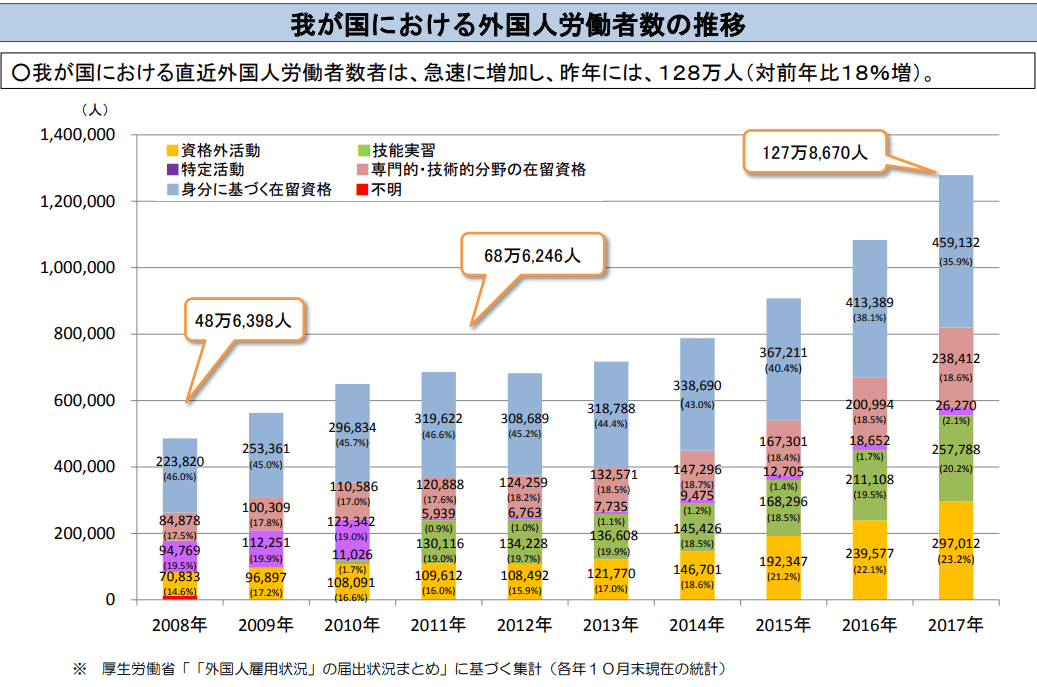

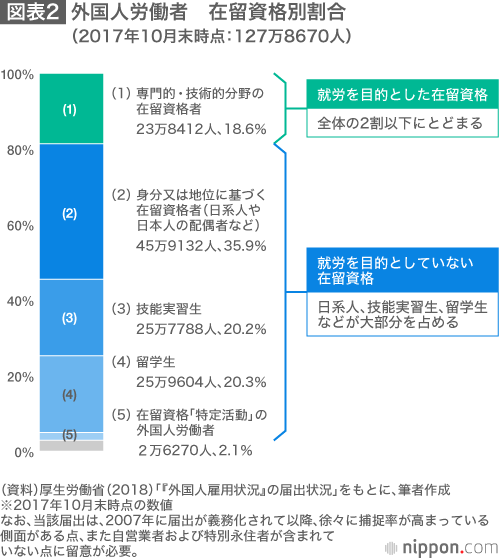

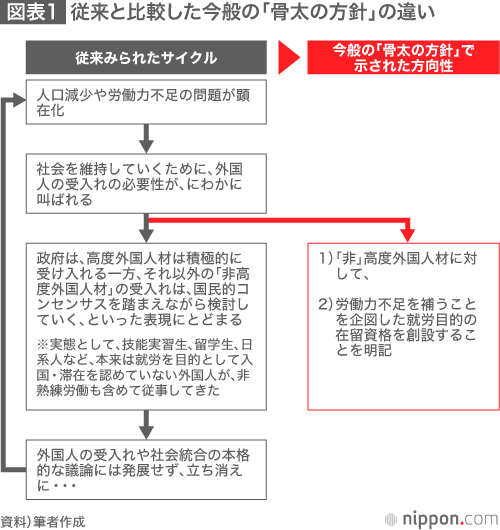

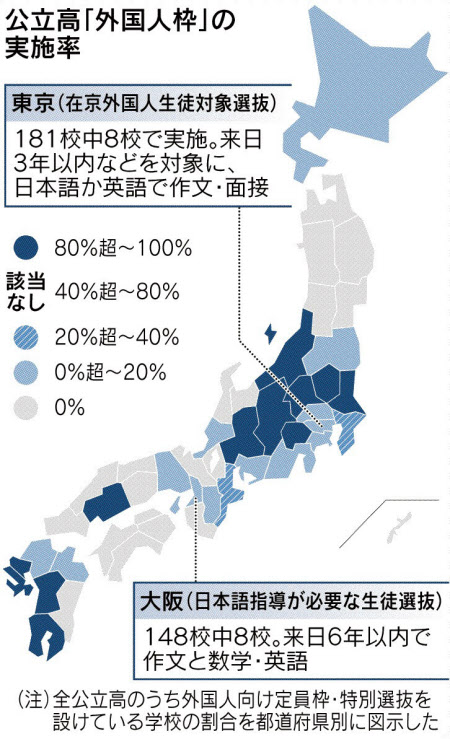

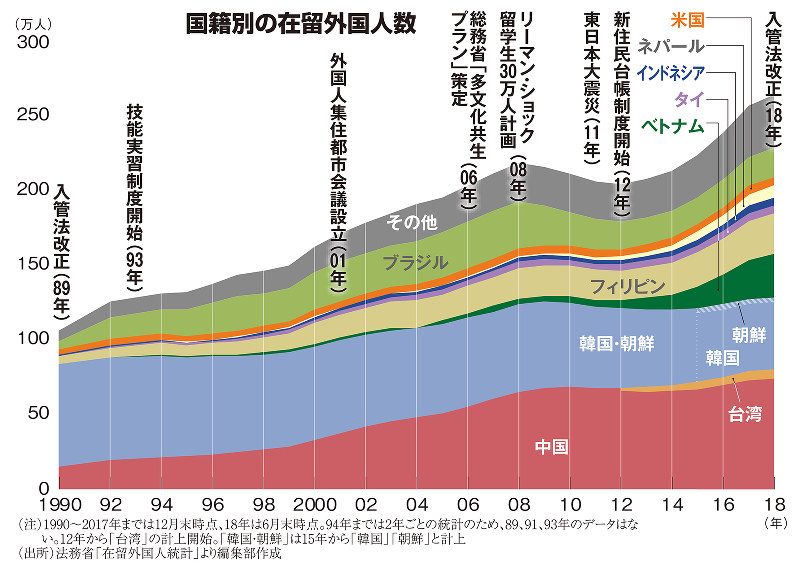

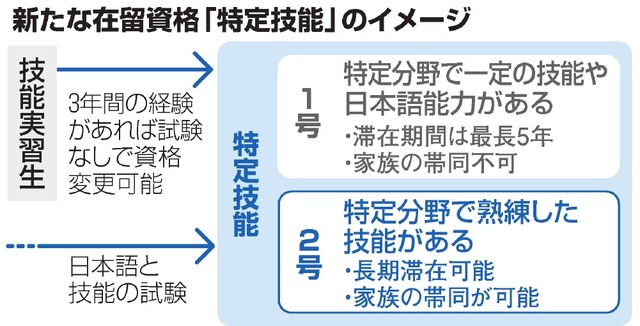

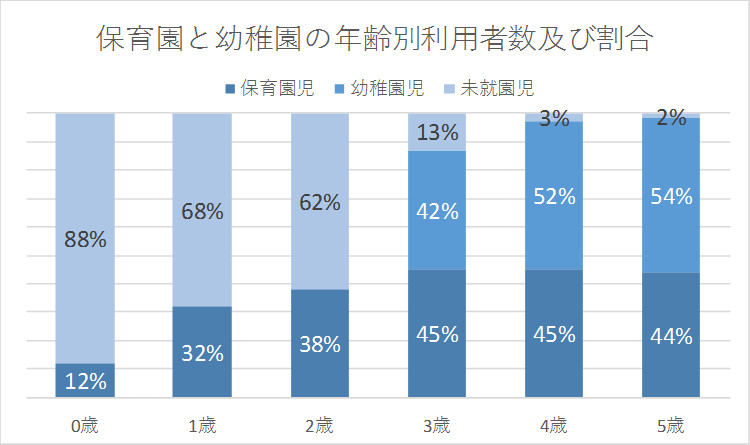

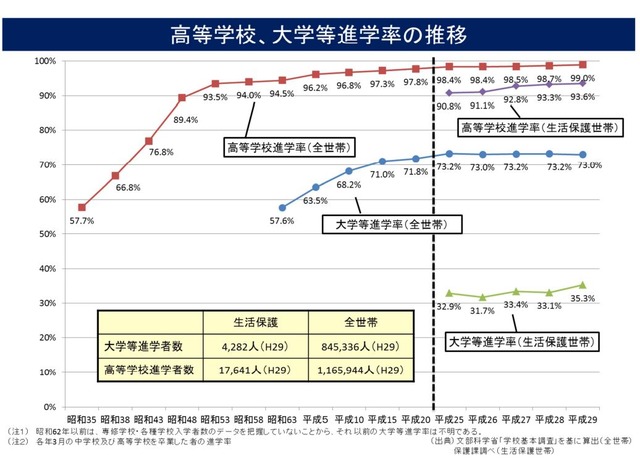

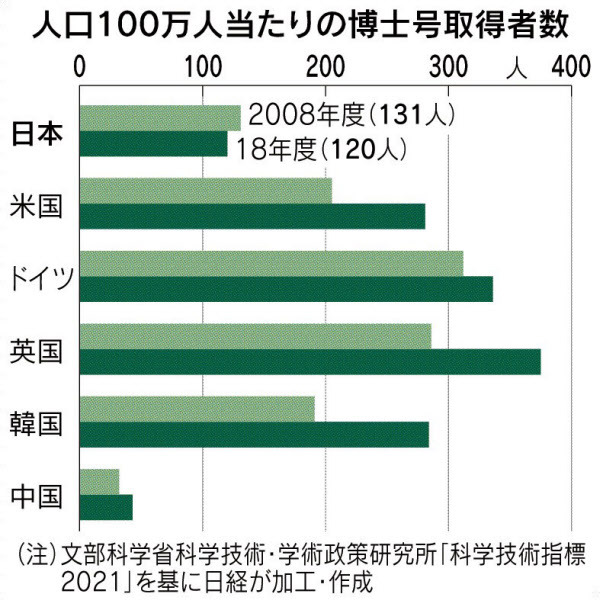

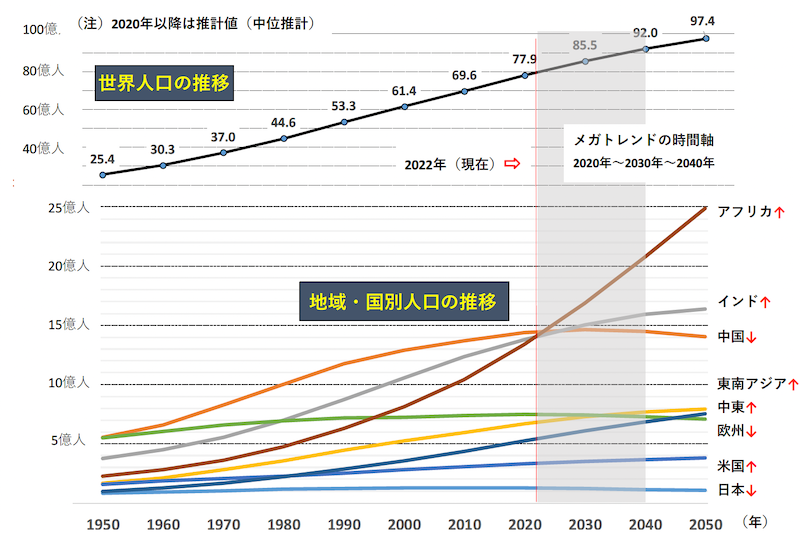

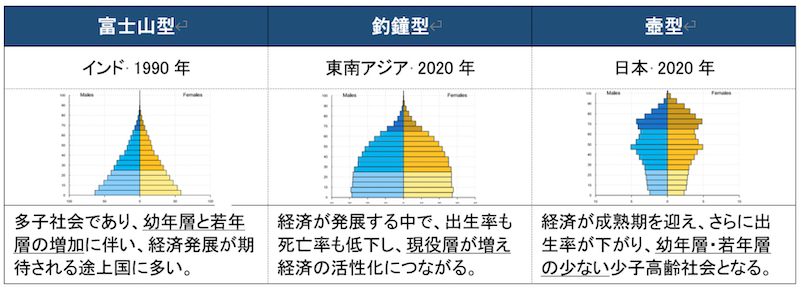

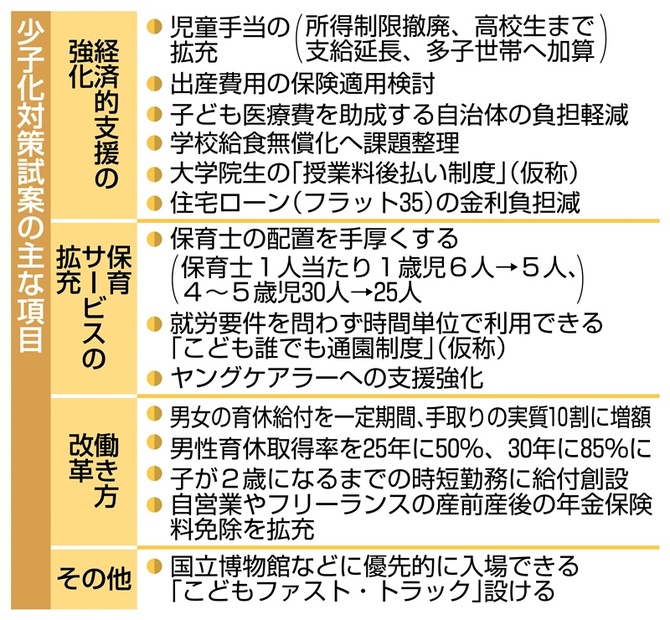

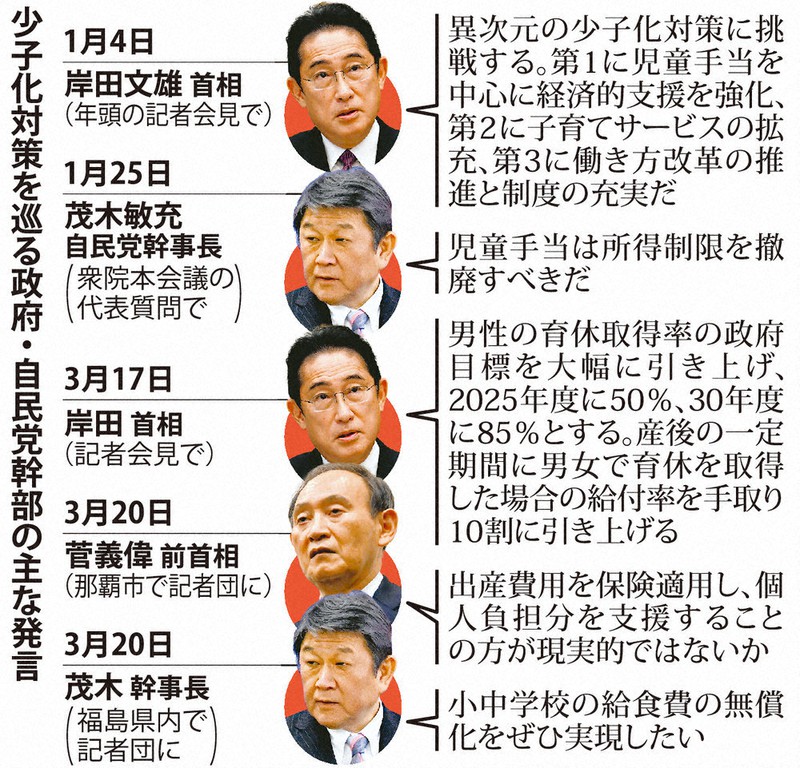

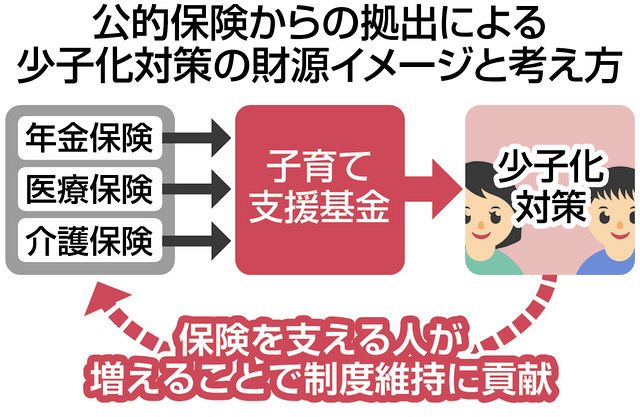

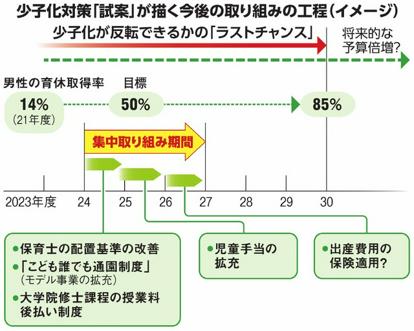

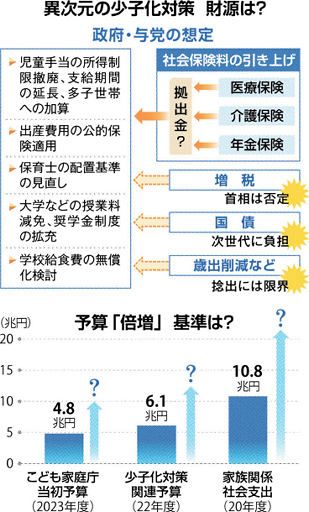

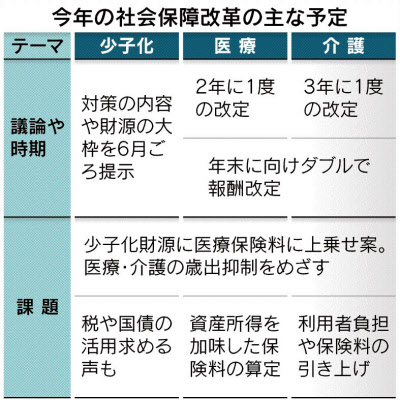

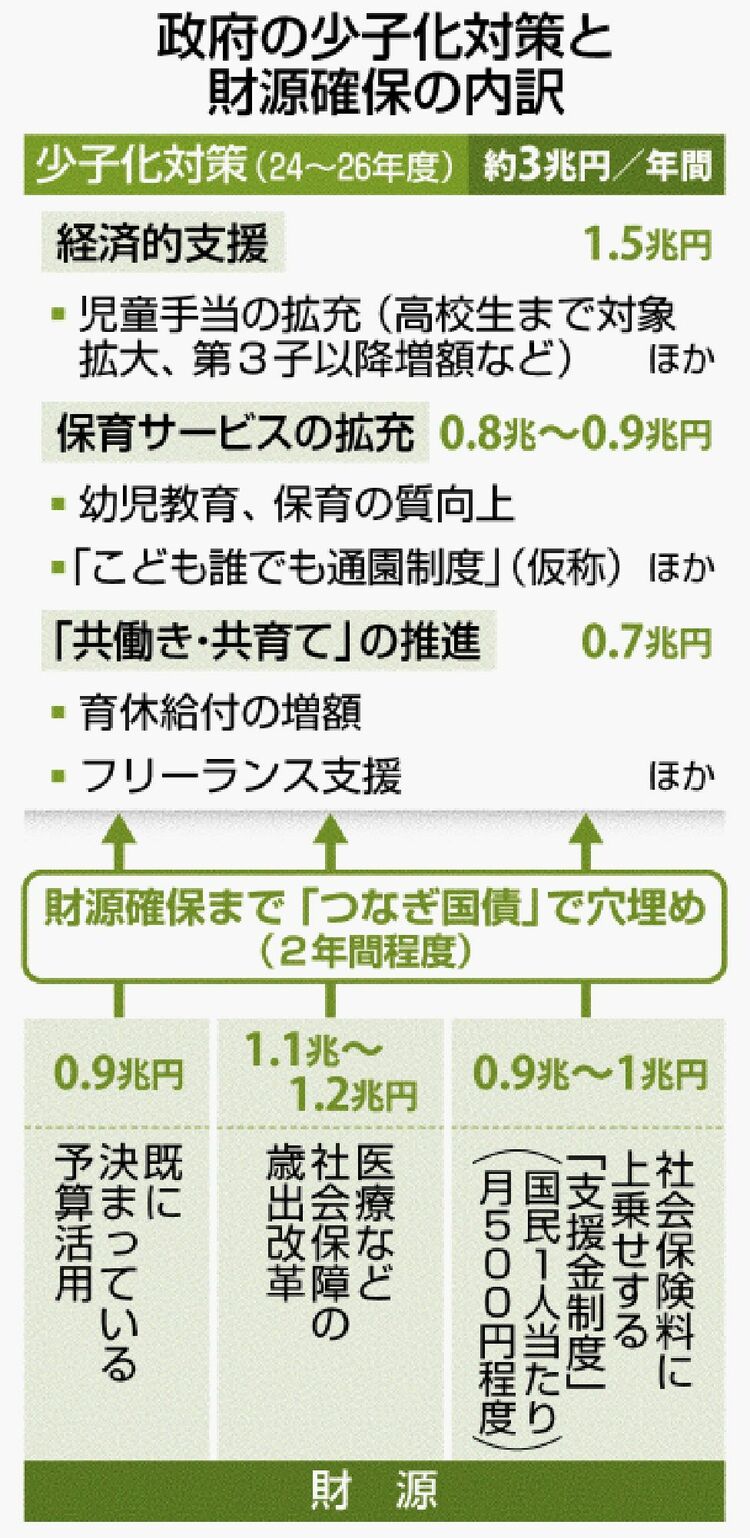

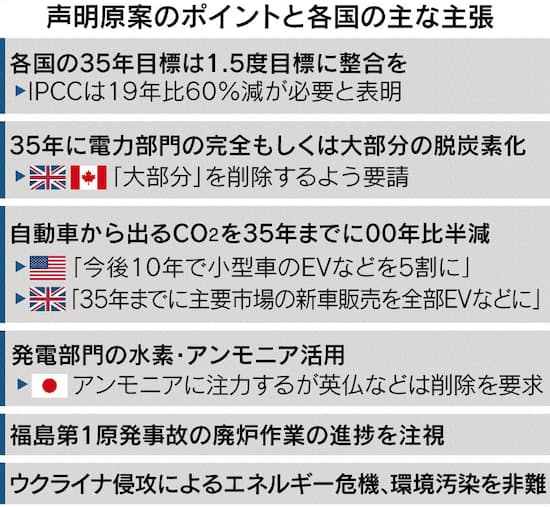

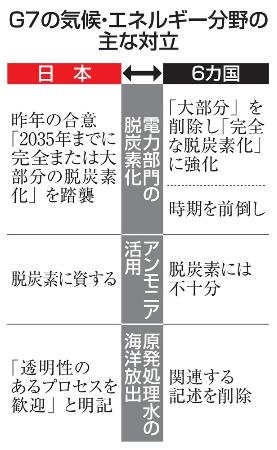

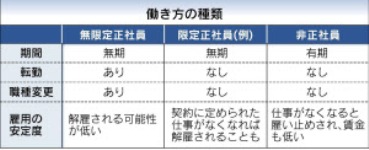

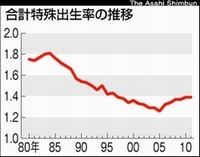

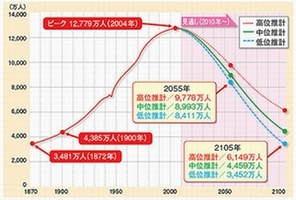

(1)2023年3月28日に成立した114兆円の2023年度予算について

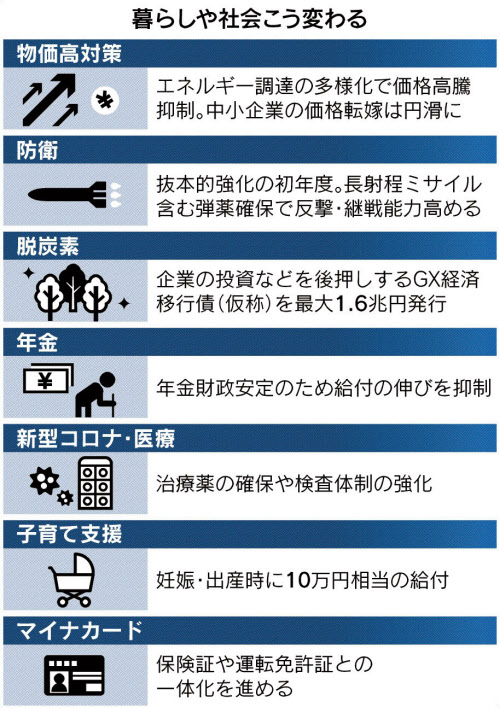

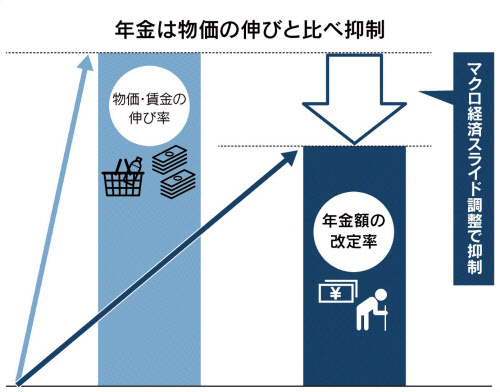

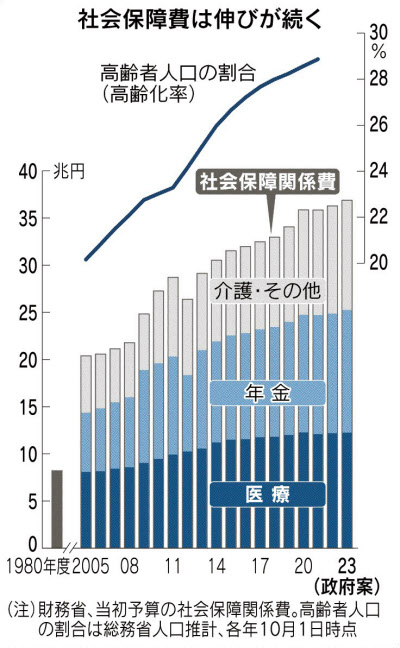

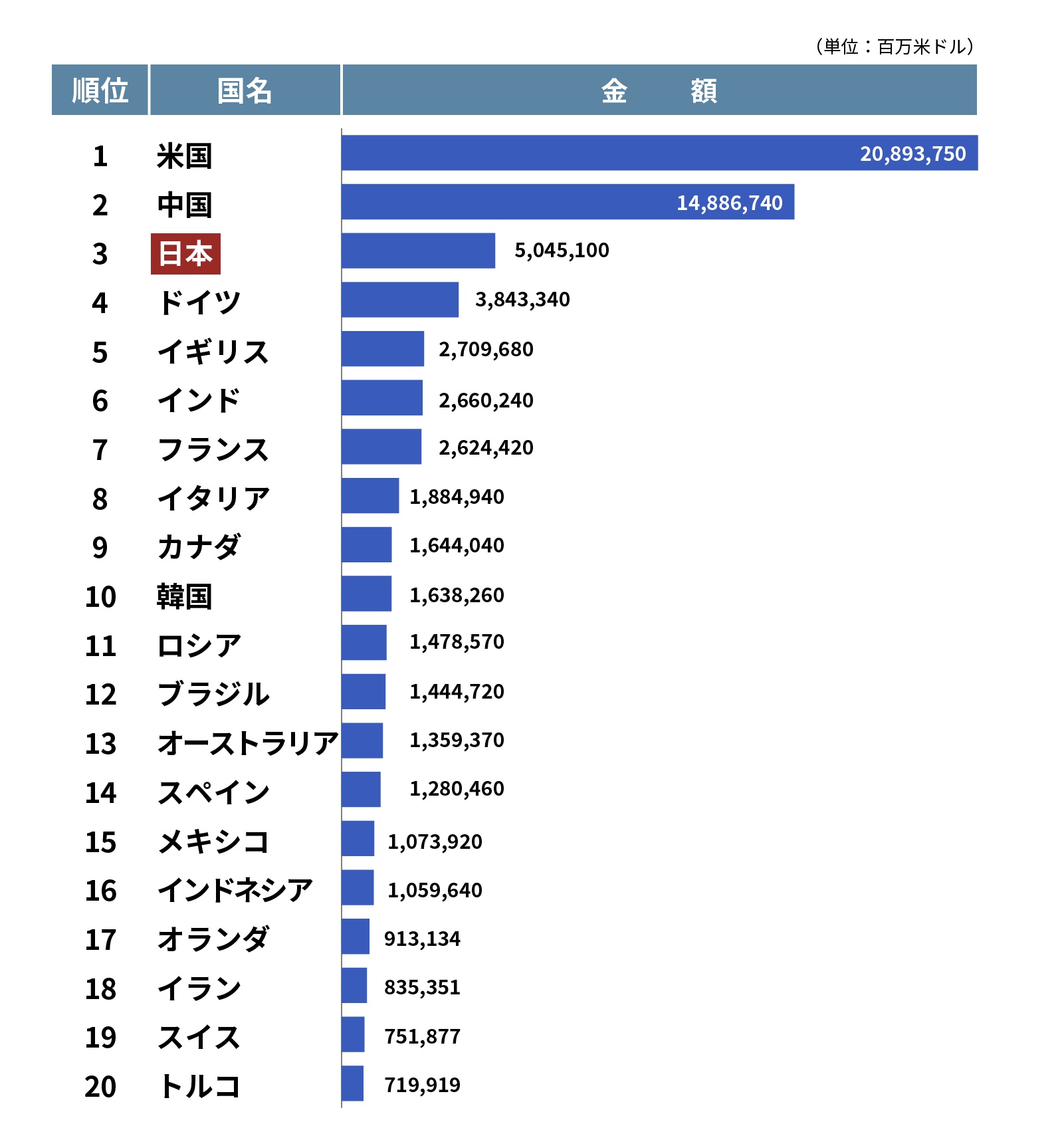

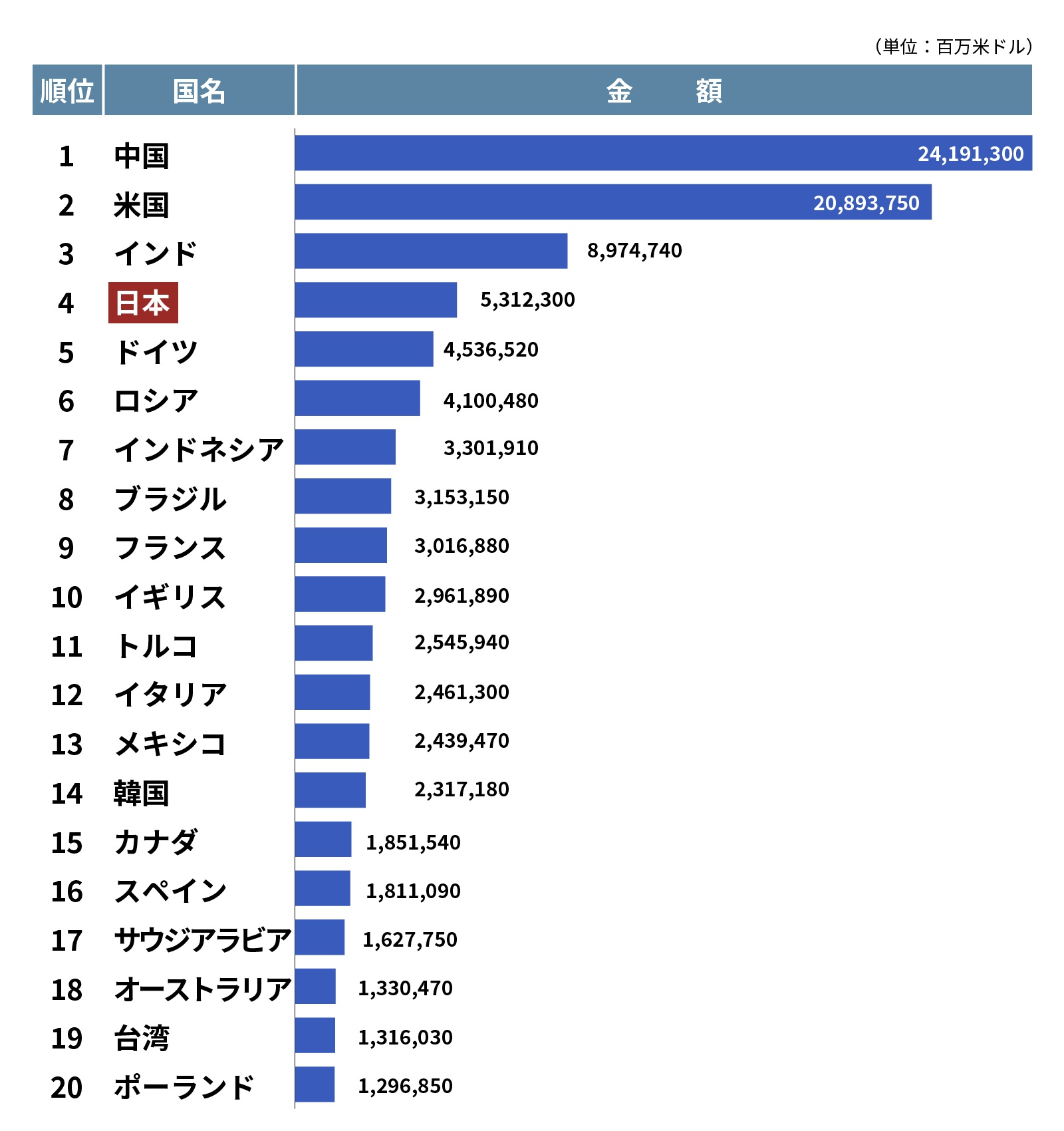

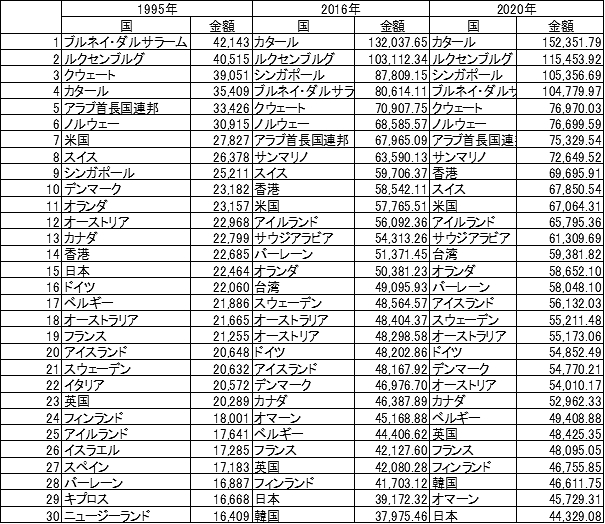

すべて2022.12.24日経新聞 (図の説明:1番左の図は、2023年度予算で過去最大の114兆3,812億円だが、うち35兆6,230億円は新規国債発行で賄われており、税収割合も低いが、税外収入が極めて少ない。左から2番目の図は、高齢者が増えることを理由に物価高の中で年金給付抑制をしているが、これは命にかかわることで、そもそも目的外支出せずに要支給額を積み立てておけば何の問題もなかった。このうち明らかな無駄遣いは出産時の10万円給付で、出産にかかわる費用を保険適用すればすむことだ。また、脱炭素を進めれば税外収入を増やしたり、農林漁業への補助金を減らしたりできるツールであるため、積極的にやらない理由はない。右から2番目の図のように、マクロ経済スライドなどとしてただでさえ少ない年金を物価上昇に比べて抑制する政策は、高齢者の生活を不可能にする。1番右の図のように、高齢者人口が増えれば年金・医療・介護費用が増えるのは当然なので、地道に無駄遣いをなくすことなく無理に社会保障費を抑制すれば社会保障の水準が下がるのである。まさか「高齢者は、生きているだけで無駄遣いだ」などと言うつもりはあるまい) *1-1のように、①2023年度予算の一般会計総額は過去最大の114兆3,812億円で ②防衛費は(ロシアによるウクライナ侵攻を踏まえて?)2022年度当初予算と比較して26%増えた6兆7,880億円だが、政府は5年間で43兆円程度を充てる計画を立てているため、初年度の2023年度には前年度より1兆4,192億円増額したそうだ。 しかし、②の防衛費増のうち、「反撃能力」に活用する長射程ミサイルや艦艇などの購入は前から言われているため、ロシアのウクライナ侵攻とは関係ない。また、弾薬・装備品の維持整備等の「継戦能力」強化も本当に必要な金額は防衛費そのものであるため、ロシアのウクライナ侵攻とは関係ない。そのため、「ロシアによるウクライナ侵攻」を言い訳にして何でもありにしている点が、信頼性に欠けるのである。 また、②社会保障費は一般会計の3割にあたる36兆8,889億円で高齢化による医療・介護費用の増加により前年度より6,154億円増 ③国債の元利払いに充てる国債費は25兆2,503億円で9,111億円増 ④地方交付税に一般会計から出す額は5,166億円増えて16兆3,992億円 だそうだ。 社会保障費は、いらない人にまで車椅子を買わせたり、薬を必要以上に処方したり、薬の値段を高く設定しすぎたりしている無駄遣いを除き、高齢者が増えれば医療・介護費用が増えるのは当然であるため、増えた高齢者の人数より社会保障費の増加分を抑えるのは、人の命にかかわることである。 さらに、新型コロナ対策の予備費も計上して ⑤コロナ・物価高対策として4兆円 ⑥ウクライナ危機対策1兆円を充当し ⑦税収は過去最高の69兆4,400億円だが ⑧35兆6,230億円の新規国債を発行して歳入不足を穴埋めし ⑨歳入総額に占める借金割合は31.1%(2000年代半ばまでは2割台)と高い水準だそうだ。 2023年度も新型コロナ対策の予備費を計上する意味はわからないが、⑤のように、コロナ・物価高対策をまとめて4兆円と記載してある。しかし、物価高対策こそ、「ロシアによるウクライナ侵攻」を理由にロシアに“制裁”し、逆制裁を受けての値上がりであるため、「ロシアへの制裁に関する物価高対策」として明確に区別し、戦争のコストとして認識すべきだ。また、⑥の書き方では、何に使った費用か不明だ。 歳出額の明細をきちんと開示して国民の目に明らかにすることは、節約できるものとそうでないものを明確にする第一歩である。また、国債がなければ国債利払いと元本返済は不要であり、実質的に必要な他のことに使えるのである。 日本が無駄遣いを続けるわけにいかないのは、⑦のように税収が過去最高でも、⑧のように新規国債を35兆6,230億円も発行して歳入不足を穴埋めしなければならず、⑨のように、歳入総額に占める借金割合が31.1%もあるからで、その上、国債は利払いと元本返済がごっちゃに表示されるため、借金がいくら減って、利子がいくらかかったのかもわからない状態だ。 そのため、国への公会計制度の導入は、適切な歳出を確保するツールなのである。 (2)日本のGDPについて     2021.10.25FinTech 2015.2.13NNAAsia 2016.5.25ITI (図の説明:1番左の図は、国全体の名目GDPで日本は世界3位だが、左から2番目の購買力平価《その貨幣でどれだけのモノが買えるか》によるGDPは、インドに抜かれて世界4位である。そして、右から2番目の図のように、購買力平価ベースの国のGDPは次第に下がっていく予想だが、1番右の図のように、1人当たり実質GDPの順位はこれよりもずっと低い) *1-2は、日本の2022年のGDPが世界3位を維持したと記載しているが、これは国全体の名目GDPの話で、長く続いた金融緩和により、物価は上昇し、円安にもなり、円の実質的価値が下がったため、購買力平価による国全体のGDPは、上図のように、世界4位だ。しかし、1人当たり実質GDPは、2020年時点で世界30位にすぎない。 この中で、国民生活の豊かさを最もよく示すのは、1人当たり実質GDPだが、購買力平価による1人当たりGDPの比較があればなおよい。何故なら、国全体の名目GDPが高くても、人口が多かったり、物価が高かったりしてGDPが高くなっているだけであれば、1人当たりの購買力は小さいからである。 しかし、ある国の国際的地位は、国力(国民数・政治・経済・軍事・科学・技術・文化・情報等の能力や影響力の総合)によって変化し、国力が特に高い国は大国として大きな存在感を示すことができる。そのため、政府にとっては、1人当たり実質GDPよりも、国全体の名目GDPの方が重要なのだろう。 なお、1位米国、2位中国の順位は2028年までは変わらず、先進国の2022年の成長率が2.7%だったのに対してインドの成長率は6.8%に達し、日本は円安で人口8,336万人のドイツにも1,580億ドル差まで迫られたそうだ。人口の多い中国・インドの国全体のGDPが大きくなるのは必然で、成熟国よりも新興国の方が成長率が高いのも普遍的にみられる現象だが、日本は特に振るわないため、おいおいその原因を記載していくつもりだ。 (3)少子化について     2022.4.18労働政策研 2023.4.18DmenuNews 2022.8.12佐賀新聞 2021.5.28日経新聞 (図の説明:1番左の図は、1955~2021年の日本の実質GDP成長率で、左から2番目の図と比較すればわかるように、人口が1億人以下だった時に8~13%の高い成長率を示している。しかし、当時の生産年齢人口は2050年以降の推計と変わらないのである。つまり、高度経済成長は、人口増によって起こったのではなく、ハングリー精神を持つ国民が必要なものをがむしゃらに生産したことによって起こったのであり、ニクソンショックは、ドルの切り下げ、第1次・第2次石油危機は、中東産油国が原油価格を70%引き上げたことによって起こったのだが、その後も、日本はエネルギーの変換をはじめ必要な改革を怠ったため高コスト構造が継続し、実質成長率が持ち直すことはなかった。また、右から2番目の図のように、日本のジェンダーギャップ指数は女性活躍の分野で著しく悪いが、これにより、女性の方が多く持っている生活に直結する具体的な知識・経験を政策に反映させることができず、観念的な議論と雇用確保のためのバラマキに終始して経済が停滞したのである。最後に、1番右の図のように、難民認定率を著しく低くして外国人差別をしたことは、賃金を高止まりさせて重要な産業を失う結果を招いている) 1)国力は人口のみに依存するのか? 日経新聞は、*2-1-1・*2-1-2で、①国立社会保障・人口問題研究所が公表した日本の「将来推計人口」で、人口は2056年に1億人を下回り、2070年に8700万人に減る ②人口規模を保てなければ国力は縮みかねない ③政府は子育て支援拡充などで出生率の維持・向上を目指す ④日本が2030年に現在の成長率を確保するには労働生産性を2.5倍にする必要がある ⑤女性の労働力率が男性並みになれば、GDPを519.5兆円まで引き上げられる ⑥経済成長を維持するため、政府は高齢者や女性の労働参加率を高めて社会全体の生産性向上を狙う ⑦2070年に9人に1人が外国人となって外国人が下支えする構図が鮮明だが、外国人の家族も住みやすい社会づくりに向けた外国人政策が必要で、移民受入の論議も避けて通れない と記載している。 このうち、①は推計を含むものの事実に近いだろうが、②の「人口規模を保てなければ国力が縮む」というのは、その人口の使い方によって異なるため、事実ではない。何故なら、上の左から2番目の図は、65歳以上の人をしつこく「高齢者で働けず、支えられる人」と定義しているが、これを実態に合わせて75歳以上にするだけでも状況は変わるからである。 ③の政府の子育て支援拡充は、⑤のように、女性を支え手にカウントし、女性も自己実現できるようにするために必要不可欠なのであって、出生率の維持・向上ばかりを目的にすると女子差別撤廃条約に反して女性の自己決定権を阻害することになり、そうなれば、また静かに生涯未婚率が上がるだろう。しかし、⑥のように、“高齢者”の定義を改め、女性や65歳以上の人の労働参加率を高めて社会全体の生産性を上げることは重要だ。 さらに、④の労働生産性を上げることは必要だが、それは日本が現在の低い成長率を2030年にも維持し続けるためではなく、高い賃金を得て豊かに暮らすには、それに見合った働きが必要だからである。 なお、⑦の「2070年に9人に1人が外国人となる」というのは、「外国人」の定義を考え直す必要があるし、「外国人は下支えする人」というのは、日本人の根拠なき傲慢さである。そして、外国人差別をして門戸を閉ざすことなく、外国人の家族も住み易く、子の教育に心配がなければ、日本に移住したい人は少なくないだろう。 そのほか、*2-1-1・*2-1-2は、⑧高齢化で社会保障費は急増するが、社会の担い手が先細れば現役世代が高齢者を支える現行社会保障制度も維持は難しい ⑨内閣府によれば、2060年代に1億人の人口規模を維持できれば高齢化率もピークアウトする ともしている。 ⑧は、65歳以上が高齢者で、高齢者は働けないから全員支えられる人であり、女性の労働参加率は不変で、外国人労働者を支え手として認識することなどせず、現行制度は改善しないという前提でのみ言えることであるため、意欲なき思考停止状態と言わざるを得ない。 また、⑨は、上にも述べたとおり、食料自給率38%・エネルギー自給率12%しかなく、雇用維持と称して補助金やバラマキをし続けている国が言うべきことではないため、まず、これらを解決するようにすれば、自然と道は開ける。 2)人口減少で現役世代が減り続けるとGDPはマイナス成長になるか? *2-2-1は、第一生命経済研究所主任エコノミスト星野氏の話として、①人口が縮小すると働き手が減って潜在成長率を押し下げ ②GDP成長率は2030年代には0%台前半、2040年にはマイナス成長で ③経済成長がなければ年金・介護・医療等の社会保障制度の保険料負担増が避けられない としている。 しかし、①②については、上の図で説明したとおり、労働参加率を変えることによって「人口減少≠働き手の減少」にできる。例えば、高齢者・女性・外国人などの多様な労働力を積極的に参加させれば、支え手が増えると同時に、多様な発想を擦り合わせることによって多角的な検討ができ、そこにイノベーションが生まれる。また、高コスト構造で日本から逃げだしていた産業を再活性化することもできるため、GDP成長率はむしろ上がるだろう。 また、③についても、非正規ではなく正規雇用として、自己実現に結びつく働き方ができるようにすれば、被用者の福利は増し、支え手も増えて、社会保障の保険料負担増は避けられる。 *2-2-1は、元内閣府審議官の前川氏の話として、④総人口の減少以上に成長の原動力となる15〜64歳の生産年齢人口減少が大問題で ⑤経済成長は資本と労働と生産性によるが ⑥IT・AI等の第4次産業革命が進展する中でイノベーションを起こすには、教育を受けて高度な知的能力を身につけた現役世代の力がより大切で ⑦その層が減ることは日本の成長力が落ちていくことを意味する とも記載している。 このうち④については、寿命が延びても65歳以上は働き手(=支え手)になれず、女性や外国人の労働参加率も変えないとしている点で、それこそ発想が硬直的すぎる。また、⑤の国全体の生産性は、国民の数だけでなく労働参加率や個々の労働者の生産性も含む関数であり、個々の労働者の生産性は年齢・性別・国籍に依るわけではない。さらに、⑥の「イノベーションを起こせる人材」とは、必要な教育を受けて専門能力を身につけた人であり、それは年齢・性別・国籍とは関係なく、むしろ混成チームの方が多面的な検討ができるため、イノベーションを起こしやすいのだ。 3)人口減を前提にした社会とは? *2-2-2は、①国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口は外国人を含む日本の総人口が2070年に8,700万人で2020年から約3割減少し ②15~64歳の生産年齢人口は2020年に7,509万人だったが、2045年には2割減って5,832万人になり、外国人数が横ばいなら減少率は3割に近づき ③2070年の外国人数は939万人と総人口の1割を超え ④在留外国人数は2022年6月で2015年末より約3割増えたが、今後は人材獲得競争が激しくなるためこの流れが中長期的に続く保証はなく ⑤今回の推計で人口減少のトレンドが改善したと受け止めるのは楽観的すぎ、日本人と同等に処遇して海外に見劣りしない水準に賃金を引き上げなければ日本は選ばれなくなる ⑥日本はさまざまな重要な決断を迫られる大きな変革期にある 等と記載している。 このうち①②については、(3)の1)2)で述べたので省くが、③④⑤については、地方の農林漁業やインフラ整備、繊維産業などでも外国人労働者は有用であるため、若い人が多いが雇用の足りない国で労働者を募集したり、難民を欧米並みに受け入れたりすれば、働き手の減少はカバーできる。その理由は、日本の教育や社会保障は、開発途上国と比較すれば、まだ良いからで、今は、⑥のとおり、次々と合理的な決断を行っていくべき時なのだ。 年金については、日本ほど国民との契約をないがしろにするいい加減な国はないと思われるため、1日も早く退職給付会計の計算方式と同じ積立方式に変更すべきで、変更する際は、決して特定の世代に2重払いや3重払いをさせる不公正なことが起こらないよう配慮すべきだ。 なお、2-2-3は、⑦いま日本各地で「人手不足」が叫ばれている ⑧今後はAIの活用で省人化を徹底しつつ ⑨貴重な労働力は社会機能の維持に不可欠な業務や経済を牽引する生産性の高い業務に集約する必要がある ⑩新たな担い手も発掘したい 等も記載している。 国はまだ外国人差別から抜け出せていないようなので、⑦については、人手不足を感じる地域の企業・農協・漁協・森林組合などが、地方自治体と協力して日本で働くことを前提に労働力の余っている国で外国人を募集して雇用し、日本で働いてもらう方が速そうだ。 また、⑧⑩はそのとおりだが、⑨ができるためには、教育の質の向上・義務教育期間の延長・安価な公教育の提供などが必要不可欠である。 4)少子化対策の財源について *2-3は、①民間有識者による令和国民会議が社会保障制度改革に関する提言を発表し、持続可能な少子化対策の財源は税を軸に安定的に確保するよう求めた と記載している。 日本国憲法は、第4条2項で「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については授業料を徴収しない」と定め、教育は人材を育てて国力を増すために必要不可欠なものであるため、義務教育は無償化することを憲法制定時から宣言していた。従って、その原資には憲法第30条によって国民が支払う税を使うのが当然で、これは安定財源と称する消費税ではなく、所得税・法人税・相続税などから支出することを予定していたものである。つまり、教育費は基本となる重要な支出であるから、無駄遣いを廃して叩き出せということだ。 また、*2-3は、②世代間や所得差による負担の不公平感の是正を進め ③医療体制を強化するよう提案し ④公表された提言は「公正・持続・効率」の三原則で社会保障制度を再設計すると明記したが ⑤政府・与党内で浮上する社会保険料を引き上げて財源にする議論が先行することに待ったをかける内容だ 等も記載している。 しかし、既に重い累進課税制度によって税を応能負担しているため、社会保障給付に残った保有資産を反映させれば、②④は、頑張って稼いだ人に対して持続の名の下に二重課税や懲罰を行ったことになる。また、③も、医療・介護保険を既に応能負担しているため、サービスを受ける時まで負担割合に差をつけると、二重取りになってむしろ不公正・不公平なのである。 また、「少子化で労働力不足になって困るのは企業」であり、「女性の労働参加率を上げるべきなのも企業」であるから、保育や学童保育等の少子化関連費用を法人税等を原資として支出するのも極めて自然である。 なお、⑤社会保険料を引き上げて財源にする案は、社会保険料の内容による。例えば、育休手当を雇用保険から支出したり、妊娠・出産にかかる医療・介護費用を医療保険や介護保険から支出するのは極めて合理的だが、年金原資を流用するのは詐欺的行為で全く合理性がないわけだ。 5)人口減で労働力や国内需要はしぼむのか? *2-4は、少子高齢化で人口減少が続き、①企業は女性・高齢者の雇用を拡大し ②コンビニや製造業等の現場で外国人労働者の受け入れも進めた ③セルフレジ導入や無人コンビニ等のAIを駆使した省人化や ④朝型勤務推奨で社内出生率と労働生産性を上げた会社もある ⑤人口減少は国内市場の需要縮小も意味する としている。 これまで書いてきたとおり、①②は不十分で、働きたい人材を活用しきれていないのが日本の現状である。その理由には働き方や評価の不合理があるため、能力主義に基づく公正な評価と評価に見合った賃金体系の構築が必要だろう。 また、③の自動化・省力化は、生産性向上や多様な人材の活用に役立つ重要なツールで、④は、つきあい残業を減らして生産性を上げ、同時に自由時間を増やした事例だが、働く時間帯を夜から朝に変えたとしても、女性が長時間労働しながら子育てするのは困難だと、私は思う。 なお、⑤の人口減少は国内市場の需要縮小も意味するというのは、やるべきことをやらずに危機感を煽っている。何故なら、日本では、必要なサービスでも提供されていないものが多いからで、子を育てるには良質で便利な保育サービスが必要だが十分に提供されていないし、自宅療養するには訪問診療・訪問看護・訪問介護などのサービスが必要だが、(政府が管轄しているせいか)どれも制限が多くてなかなか便利なものが提供されないのである。 つまり、人口構成の変化・家族構成の変化・価値観の変化等によって必要とされる財やサービスは変わるため、提供する財やサービスも変えなければ売上げは増えないが、それを行わずに、なくなったニーズを追いかけているのが需要が縮小したように見える大きな理由なのである。 6)人手不足でも移民は受け入れないのか?     2020.4.4mitsukari nippon.com 2023.1.7日経新聞 (図の説明:1番左の図は、日本で働く外国人労働者数の推移だが、「専門的・技術的分野の在留資格」以外は「身分に基づく在留資格」「技能実習」「留学生等の資格外活動」で、左から2番目の図のように、2017年までは就労を目的としない在留資格という建前で働いていたため、労働法による保護がなかった。しかし、実態は人材不足を補う労働力であるため、右から2番目の図のように、骨太の方針に「人材不足を補う就労目的の在留資格の創設」が明記された。しかし、外国人が家族を帯同したり、日本で家族ができたりした場合、1番右の図のように、現在のところ公立校に外国人の受入体制がない地域も多い)    2019.1.7Economist 2022.3.23GlobalSaponet 2018.10.11朝日新聞 (図の説明:左図は国籍別在留外国人数の推移で、2018年に入管法が改正され、右図の特定技能1号・2号の在留資格ができた。中央の図のように、特定技能1号・2号の在留資格なら特定産業分野では就労できるが、この在留資格で働ける人は技能実習を終えた人か日本語と技能試験に通った人のみで、技能実習制度も未だ残っており、外国人労働者に対し閉鎖的である) イ)特定技能2号の拡大について 日本政府は、*2-5-1のように、経済界等の要望を受けて、在留期間の更新に制限がなく家族を帯同できる「特定技能2号」を現行の2分野から11分野に大幅拡大し、幅広い分野で外国人の永住に道を開く方針だそうだが、「移民受け入れに繋がる」という反発もあるそうだ。 しかし、少子化で「労働力が減少するのが問題」と言いつつ、移民の受け入れには反対し、高コスト構造にしたまま、多くの産業を日本からなくすのは筋が通らないため、反対する人は事実に基づいて首尾一貫した説明をする必要がある。 そして、そもそも仕事というのは、一定の教育を受けた人が慣れれば専門性を獲得して即戦力になるもので、それは日本人か外国人かを問わない。そのため、外国人にのみ変なハードルを課して家族の帯同や永住を拒否すれば、選択肢の多い有能な人ほど日本を避け、その結果、日本は安価で良質の労働力を雇用する機会を失い、産業を衰退させ、産業がなくなれば技術者がいなくなって技術もなくなり、当然、イノベーションも起きなくなるのである。 ロ)技能実習制度の廃止について *2-5-2は、①技能実習制度は国際貢献という建前と違って人手不足を補っている ②政府の有識者会議が「技能実習制度」を廃止して「人材確保」「人材育成」を目的とする制度に抜本的に見直す必要があると指摘した ③政府は在留期間の更新に制限がなく、永住に道を開く特定技能2号の対象分野を大幅に拡大する方針を示した 等と記載している。 確かに①は、建前と違って開発途上国から働きに来た労働者から搾取し、使い捨てにする制度になっており、これは最高裁が「日本国憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解すべき」としているため、憲法違反だ。 そのため、②の「技能実習制度」を廃止して「人材確保」「人材育成」を目的とする制度に抜本的に見直す必要があるというのに賛成だ。また、③の政府が特定技能2号の対象分野を大幅に拡大するのもよいと思う。 が、不法行為でなければ政府が予定していなかったことをしてもよいと思うし、政府が予定していなかったようなところから新しい付加価値が生まれることは多いため、むしろ対象分野を政府が狭く設定しない方がよいのではないだろうか。 ハ)入管法について *2-6-1は、①“不法残留”する外国人の迅速な送還や入管施設での長期収容解消を目的とした入管難民法改正案が自民・公明・日本維新の会・国民民主の賛成多数により衆院で可決され ②改正の柱は難民認定申請中でも3回目以降の申請者や3年以上の実刑判決を受けた人の送還を可能にしたことで ③出入国在留管理庁は、難民申請中に一律に送還が停止される規定の“乱用”が送還を妨げ、収容の長期化も招いていると問題視していた と記載している。 しかし、①③について、不法とされる内容は有効な旅券を持っていない入管法違反で(https://nyukan-bengoshi.com/nyuukanhouihan_syurui/)、亡命や難民申請をする人が自国政府から有効な旅券を発行してもらえる筈はないのである。そのため、②のように、難民認定申請中の人を強制送還することは、*2-6-4に書かれているとおり、「死刑執行ボタンを押すこと」に等しい。 ここで注意すべきことは、日本は難民認定基準の厳しさから、難民条約批准国であるにもかかわらず、難民認定率が2021年でも0.7%にすぎず、ドイツ25%や米国32%等の先進国と比較して極端に少ないことだ。そのため、その難民認定基準を維持したまま、出入国在留管理庁の言うとおりに送還を促進すれば、本来保護すべき人の命を危険に晒すのである。それにもかかわらず、これまで難民認定率を低くしてきたのは日本人の雇用を護るためにほかならないが、人手不足が叫ばれる中、その必要は既にない。 さらに、日本国憲法は前文で、「④われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会で名誉ある地位を占めたいと思う ⑤全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免がれ、平和に生存する権利を有することを確認する ⑥いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と述べているが (https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#zen) 、この難民認定率の低さや外国人に対する偏狭さ・配慮のなさは憲法違反であり、とても名誉ある地位を得られるものではない。また、長期的には、平和維持にも貢献しない。 そのため、*2-6-3のように、「入管難民法の改正は、罪のない人に手錠をかけ、先の見えない人生に追いやる」として、入管難民法改正案の廃案を訴え、東京で3500人が反対デモを行った。「杉並から差別をなくす会」など外国人支援や反差別運動に取り組む約100団体が賛同した実行委員会がこれを呼びかけ、参加者は「入管は人権守れ!」と書いたプラカードを手に、高円寺から阿佐谷まで練り歩いたそうだ。私も、*2-6-2に、全く賛成である。 (4)教育・保育について 1)教育について イ)教育内容の進歩と必要な学校施設 *3-3は、①学校施設の老朽化がピークを迎え、教育環境の向上と老朽化対策の一体的整備が必要で ②文科省は施設整備予算を計上した ③これからの人材育成は知識詰め込み偏重で受け身の一斉授業から、児童生徒が自律的・主体的に学び対話を重ねて課題を解決する授業へ転換すべきなので ④学校設置者は新しい時代のビジョン・目標を共有して学校の改修計画を立てる必要がある ⑤新しい教育環境とは、映像編集・オンライン会議のためスタジオや情報交換・休息のためのラウンジを設けたり、老朽化した公民館・図書館を学校と共有化したり、地域住民との「共創空間」を整備したり ⑥小中一貫校・義務教育学校の新設や統廃合による建て替えが進む中、自然との調和や豊かな生活・学習環境に寄与する木造校舎を採用する自治体が増加しているが ⑦ハードの整備だけでなく、壁や間仕切りも含めて学校用家具や活用まで視野に入れた検討が必要 と記載している。 このうち①④⑤⑥のように、ちょうど学校施設の老朽化がピークを迎え、少子化による義務教育学校の新設等で改修や建て替えが進む中、教育環境の向上と老朽化対策の一体的整備を考慮して、映像編集・オンライン会議のためスタジオや地域住民との共創空間を整備したり、自然と調和して豊かな生活・学習環境に寄与する木造校舎を採用したりなどをするために、②のように、文科省が施設整備予算を計上して、⑦のように、ハードの整備だけでなく壁や間仕切りも含めて学校用家具や活用まで視野に入れた一体的な検討がされるのは素晴らしいことだと思う。 しかし、③については、いつの時代も知識の詰め込みと主体的な行動による課題解決は必要不可欠だった。何故なら、知識のない人ばかりでいくら議論や対話を重ねてもまともな課題解決はできないからで、これまで知識の詰め込みのみを偏重し、生徒の質問に適格に答えることができず、知識に裏打ちされた多面的な議論も封じて受け身で授業を受けることのみを強いてきた学校があったとすれば、それは先生の質の問題である。 つまり、知識と議論や対話による課題解決は、対立概念ではなく相互補完しながら発達していくものであるのに、この頃、漢字は読めず、本も読まず、狭い範囲の空気を読むだけの大人が増えたのは、推薦重視の入学試験とそれに合わせた教育のせいではないかと思うのだ。 ロ)インクルーシブな社会環境とはどういう環境か また、*3-3は、⑧障害の有無・性別・国籍の違いにかかわらず、物理的・心理的なバリアフリー化を進めてインクルーシブな社会環境を整備することが必要だ ⑨特別支援学級在籍の児童生徒数が10年間で約2倍に増加する中、全国で4千近い教室が不足している ⑩学校施設のバリアフリー化は全ての学校に車椅子使用者用トイレとスロープ等による段差解消を整備し、要配慮児童生徒等が在籍する全ての学校にエレベーターを整備することが目標で ⑪公立小中学校等の9割以上が避難所に指定されているが、車椅子使用者用のトイレ設置率や段差解消も目標に届かないため ⑫早期に防災機能強化を図ることが求められる 等とも記載している。 このうち⑧⑫については、全面的に賛成だ。しかし、⑩⑪のように、インクルーシブの中には「車椅子使用者用トイレとスロープの設置」というように、身体障害者を包摂することしか考えていない場面が多いのは、身体障害者も社会から排除していた時代よりはずっとましだが、未だ不十分である。 問題は、⑨のように、少子化で児童・生徒の数が減ったにもかかわらず、特別支援学級に在籍する児童生徒数が10年間で約2倍に増加したということだ。これは、教室不足が問題なのではなく、平凡でない児童・生徒を「普通でない(=正常でない)」として、発達障害・精神障害・知的障害等として分けてしまうからだが、非凡である(=平凡でない)ことは異常であることを意味しないのに、分けることによってその児童・生徒の教育の機会を奪ったり、児童・生徒が相互作用しながら発達することを妨げたりする。 そのため、国連も、日本が2014年に締結した障害者権利条約に基づいて、“障害児”を分離する「特別支援教育」の中止と精神科の「強制入院」を可能にする法令の廃止勧告を出したのだ。 ハ)結論    年齢別就園児割合 高校・大学進学率推移 博士号取得割合 (図の説明:左図のように、3歳児になると87%が幼稚園か保育園に通園しており、どちらにも通園していないのはわずか13%だ。また、中央の図のように、生活保護世帯も含めて高校進学率は99%以上である。しかし、右図のように、人口100万人あたりの博士号取得割合は先進国の中で著しく低いため、原因究明と改善が必要だ) ハ)結論 必要な知識は十分に教えながら、主体的な探究によって課題解決もできる児童・生徒を育てるには、現在の義務教育期間(6~15歳の9年間)では不十分であろう。 そのため、私は、義務教育期間を伸ばして1年当たりの負担を少なくするのがよいと思う。具体的には、87%が幼稚園か保育園に通園する3歳児から義務教育を開始し、99%以上が進学する高校卒業までを義務教育として無償化するのが、憲法改正もいらないためよい。 何故なら、そうすることによって、①無償の義務教育期間を3~17歳とすることができ ②就学前格差や高校進学に伴う格差をなくすこともできるからだ。また、学習内容をできるだけ下の年齢に下げることによって、新たに必要になった事柄を高校卒業までに学ぶことも可能である。 この時、3~11歳の9年間を初等教育とし、12~17歳の6年間を中等教育として、初等教育から中等教育に進む時に受験して行きたい学校を選べるようにすれば、中等教育も6年かけて現在の大学教養くらいまでの教育を行うことが可能だ。また、初等教育9年間の内容を9年もかけずに学習した児童は、何歳であっても中等教育学校や大学を受験できるようにしておけば、時間の無駄なく博士課程に進める生徒も出ると思われる。 以上が、児童・生徒に単なる居場所を提供するだけでなく、その時間を利用して楽しくて無駄のない多様な学習を可能にする方法であると、私は考える。 2)保育について イ)幼児の保育について *3-1は、①待機児童問題が深刻だった2010年代は、保育の「質」より「量」の問題解決を最優先し ②ビルの一室・高架下・園庭なしの認可保育園や定員1~2割超えの預かりも認められ ③子の育つ環境としてどうかという声があるが ④スピーディーな増設が求められる中で最小限の「質」を確保できるよう工夫した ⑤日本は欧米諸国に比べて保育士1人あたり幼児数が多く、未だ改善されていない ⑥その理由は幼保無償化で、無償化予算の半分でも保育の質に割かれていたら今の保育園の風景はだいぶ違った ⑦待機児童がある程度減った今、岸田政権は少子化対策試案で配置基準の改善を盛り込んだ ⑧園の第三者評価を充実させることで質を担保する仕組みも必要 と記載している。 このうち、①④⑥は、1970年代から問題が指摘されていたにもかかわらず、2010年代まで大した対処をしていなかったということであるため、言い訳にすぎない。また、子どもの感性は長く過ごす場所で体験する事柄によって培われるため、②の状況は、③のとおり、子どもが育つ環境として悪すぎ、とてもふさわしいと言えない。 なお、欧米は日本と違って必要な政策は迅速に実行するから⑤の状況が起こっているのであり、財政状況を比べれば無駄な補助金の多い日本の方がずっと悪いのである。 そのため、私は、少子化で教室の余る初等教育の開始年齢を3歳からにし、保育園は主として0~3歳児を預かるようにすればよいと思う。それによって、⑦の配置基準を欧米並みにしても保育士不足や子の育つ環境は改善でき、入学前の教育格差も小さくできる。また、⑥のように、幼保無償化は既にできているため、義務教育年齢を下げて義務教育を無償化しても国の歳出はあまり増えないのだ。 ⑧の第三者評価については、保育園が護るべき最低の基準を決めて公認会計士監査を義務付ければ、最低の質は必ず護れ、合併や組織再編等の必要なアドバイスもできる。 ロ)学童保育について *3-2は、①子どもの小学校入学で放課後の預け先に困って、母親の退職に繋がるのが小1の壁 ②学童保育は施設が飽和状態で、1教室に120人詰め込んだり、熱が出ても寝かせる場所がなかったりする ③学童保育も国が運営基準を定め、定員は1クラス40人以下だが義務でない ④詰め込みは怪我や事故が増えたり、ささいなことで喧嘩になったりして子どもへの負担が大きい ⑤学童保育は、児童数が減っても共働き家庭の増加で利用数は右肩上がりで増加している ⑥市の担当者は「学校に協力を仰いだり、民間の空き物件を探したりしているが、対応が追いつかない」と言う ⑦子どもの相手をする支援員も不足している と記載している。 初等教育開始年齢を3歳からにすれば、これまで保育園で預かっていた3~6歳児も放課後は、学童保育を利用することになる。そのため、保育園・認定こども園なども学童保育の児童を預かって、単なる居場所ではなく多様なよい経験ができる場所になった方がよいだろう。 何故なら、学童保育の質が悪ければ、①は避けられず、②③④のように、子どもに無用なストレスを与えて、子どもの感性を育てる環境として悪すぎることになるからだ。 なお、⑤のように、共働き家庭の増加で学童保育の利用数は右肩上がりで増加しているが、⑦子どもの相手をする支援員には退職した教員・保育士・栄養士はじめ退職した会社員など、さまざまな人が関われば、むしろ内容の充実した学童保育施設ができるのではないかと思う。 <参考資料> *1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230328&ng=DGKKZO69647920Y3A320C2MM0000 (日経新聞 2023.3.28) 114兆円予算案、午後成立、23年度、過去最大 防衛費6.7兆円 2023年度予算案が28日午後の参院本会議で与党の賛成多数で可決、成立する。一般会計総額は過去最大の114兆3812億円となる。ロシアによるウクライナ侵攻を踏まえ防衛費は6兆7880億円と国内総生産(GDP)比で1%を超えた。新規国債で歳入不足を穴埋めする構図が続く。参院予算委員会で可決した。岸田文雄首相は締めくくり質疑で防衛力の強化を巡り「日本を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある。いかなる事態にも対応できるよう、万全の態勢を期していくことが重要だ」と強調した。当初予算が110兆円を超えるのは初めて。23年度予算案は22年度当初予算から6兆7848億円増えた。防衛費は22年度当初予算と比べて26%増え、予算全体を押し上げた。政府は5年間で従来の1.5倍の43兆円程度を充てる計画を掲げる。初年度にあたる23年度は前年度から1兆4192億円増額した。近年の前年度からの伸び幅は500億~600億円程度にとどまっていた。相手のミサイル発射拠点などをたたく「反撃能力」に活用する長射程ミサイルや艦艇などの購入にあてる。弾薬や装備品の維持整備など「継戦能力」の強化にも費やす。防衛費の財源を確保するため、自衛隊の隊舎などに初めて建設国債を使う。過去には海上保安庁の巡視船の調達に使った例はあるものの、防衛費にはあてていなかった。社会保障費は一般会計の3割にあたる36兆8889億円に膨らんだ。高齢化による医療や介護費用が増えて前年度から6154億円増となった。国債の元利払いに充てる国債費は25兆2503億円で9111億円上振れした。地方自治体に配る地方交付税に一般会計から出す額は5166億円増えて16兆3992億円となった。新型コロナウイルス対策の予備費も計上した。コロナ・物価高対策で4兆円を盛り込んだ。ウクライナ危機対策として1兆円を充てた。税収は69兆4400億円で過去最高となる見通し。歳出が拡大するのに伴い35兆6230億円の新規国債を発行して歳入不足を穴埋めする。歳入総額に占める借金の割合は31.1%と高い水準が続く。00年代半ばまでは2割台だった。リーマン危機後の09年度に4割近くに拡大し、それ以降は3~4割台と高止まりが続いている。 *1-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1026054 (佐賀新聞 2023/4/25) 22年日本GDP、世界3位維持、円安でドイツ肉薄、インド急伸 日本の2022年の国内総生産(GDP)が世界3位を維持したことが、国際通貨基金(IMF)の資料で分かった。ドルベースで比較するため円安で目減りし、4位のドイツが肉薄した。一方、人口が増えている5位のインドは急成長しており、27年には日独を上回り3位となると見込んだ。足元では中国やインドの伸びが目立つ。ただ、1位米国、2位中国については予測した28年までは順位は変わらず「米中逆転」はないとした。22年の世界のGDPは100兆2180億ドル(約1京3千兆円)。日本は4兆2330億ドルで、前年より15%減少。ドイツに1580億ドル差まで迫られた。IMFは、各国中央銀行による急激な利上げの影響で、先進国は当面、成長が抑えられると予測。27年は日本が5兆770億ドル、ドイツが4兆9470億ドルで差が縮まると見込む。円安がさらに進めば、逆転する可能性もある。インドは年度ベース(4月~翌年3月)で試算。先進国の22年の成長率が2・7%だったのに対し、インドの22年度は6・8%に達した。27年度のGDPは5兆1530億ドルと予測した。国連によると、インドの人口は今月末までに中国を抜き世界最多になる見通し。若年層の割合も高く、成長が期待されている。22年に上位10位圏外だったブラジルは、25年以降は8位と予想。一方、22年に8位のロシアは、23年に10位圏外に転落する見込みで、ウクライナ侵攻に対する制裁の影響をうかがわせた。日本は1968年、当時の主要指標だった国民総生産(GNP)で西ドイツ(当時)を抜き、世界2位の経済大国となった。2010年に中国に抜かれ、3位に転落した。 <少子化について> *2-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230427&ng=DGKKZO70542780X20C23A4MM8000 (日経新聞 2023.4.27) 人口減で縮む国力 将来推計人口、生産性向上が急務、2070年、3割減8700万人 出生は59年に50万人割れ 国立社会保障・人口問題研究所は26日、長期的な日本の人口を予測した「将来推計人口(総合2面きょうのことば)」を公表した。2056年に人口が1億人を下回り、59年には日本人の出生数が50万人を割る。人口規模を保てなければ国力は縮みかねない。人口減社会でも経済成長の維持を目指す施策を急ぐ時期にさしかかっている。70年の総人口は現在のおよそ1億2600万人から3割減の8700万人に減る。17年の前回推計と比べ、人口の1億人割れの時期は3年遅くなった。外国人の入国超過数について16~19年の平均値をとって、前回の年7万人から16万人に増えると見積もったためだ。日本人だけの人口でみると1億人を割る時期は48年へと1年早まった。全体の人口減のスピードはわずかに緩むものの、外国人が下支えする構図が鮮明となった。70年には日本の9人に1人が外国人となる。出生率の見通しは少子化の進展を反映し、仮定値の中位のシナリオで前回試算の1.44から1.36に下方修正した。それに基づけば日本人の出生数は59年に49.6万人となる。足元では16年に100万人を、22年には80万人を割った。人口構成も少子高齢化の色が濃くなる。14歳以下の人口割合は50年に10%を割り込む。人数でみれば20年の1500万人からおよそ1040万人に減る。一方で65歳以上人口の比率は20年の28.6%から70年には38.7%に上がる。高齢者の数も70年に3367万人となる。20年比で200万人以上減るものの、現役世代の人口減のスピードの方が速く、社会全体に占める高齢者の比率は高まる。外国人の流入が増えるとしても過度な期待をすべきでない。現役世代の減少傾向は変わらないからだ。15~64歳の生産年齢人口は70年に4535万人と見積もった。7509万人だった20年実績からは4割減にあたる。これから50年間で3000万人規模の働き手が失われることになる。高齢化は社会保障費の急増につながるおそれがある。前回推計を使った政府試算によれば、18年度に121兆円だったものが40年度に190兆円まで膨らむ。日本の経済成長の行方も左右する。マッキンゼー・アンド・カンパニーは20年公表の報告書で、日本が30年に現在の成長率を確保するには、労働生産性を2.5倍にする必要があると指摘した。総人口が1億人を割る見込みの時期まで、まだ30年以上ある。政府が取り組める余地はなお多い。経済成長は一般に労働、資本、生産性の3要素からなる。たとえ投下できる労働力が減っても生産性を高めれば成長につながる。内閣府の22年の試算によると、いまの生産性と資本が続くと仮定した場合、40年の実質国内総生産(GDP)は479兆円。女性の労働力率が男性並みに高まれば、これを519.5兆円まで押し上げられるという。内閣府は60年代も1億人の人口規模を維持できれば、高齢化率もピークアウトして現役世代の割合が増え、人口構成の「若返り」が期待できると分析する。少子化対策は出産や育児への財政支援だけではない。先端技術の開発を人口減対応の観点から進め、人工知能(AI)などをうまく活用すれば労働代替を期待できる。子育てしやすい環境づくりにつながれば出生率も改善する可能性はある。 *2-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230427&ng=DGKKZO70539440W3A420C2EA2000 (日経新聞 2023.4.27) 少子化加速、備え不可欠 2070年どうなる 国立社会保障・人口問題研究所の「将来推計人口」は2070年に向けて人口減社会へ突き進む日本の姿を映した。少子化の加速は社会のあらゆる仕組みに影響を与える。推計が期待する通りに外国人が増える保証はない。社会保障を巡る現役世代の負担を是正し、働き手を確保して経済成長を保たなければ、社会機能の維持もままならなくなる。政府は60年代に人口1億人を維持する目標を掲げる。達成するには出生率を1.80にまで引き上げる必要がある。前回推計では合計特殊出生率を1.44と仮定したが、6年たった今回は1.36と下方修正した。足元では21年に1.30と、前回推計で出生率を低く見積もった場合の1.25に近い状況で推移する。これまでの推計人口は実態より甘いことが多く、それに基づく少子化対策も後手に回ってきた。これ以上の政策の緩みは許されない。 ●0~14歳、1割以下続く 政府は子育て支援拡充などで出生率の維持・向上を目指すが同時に人口減社会への備えも進めることが不可欠といえる。特に深刻なのは将来の日本を支える0~14歳が人口全体に占める割合の大幅な低下だ。この層は1950年代半ばから70年代前半は2~3割で安定し、高度成長の基盤となった。今回の推計は50年に0~14歳が1割を切り、その後も1割以下で推移するとした。 一方で65歳以上の割合はおよそ4割で高止まりする見通しだ。65歳以上の人数は2020年の3.5人に1人から70年には2.6人に1人になる。社会の担い手が先細れば、医療や介護など現役世代が高齢者を支える現行の社会保障制度も維持が難しくなる。20年度時点で国内総生産(GDP)比の医療費の割合は初めて8%を超えた。75歳以上の後期高齢者の医療費などがかさみ、健康保険料率は高まるばかりだ。年金制度の持続性にも響く。厚生労働省は24年に今回の推計を踏まえ、公的年金が将来どの程度もらえるかを含む「財政検証」を示す。厚労省は高齢化率が前回推計時からほぼ横ばいだったのを踏まえ「推計が年金財政に与える影響は限定的だ」とみる。外国人が予想通り入ってこなければ、新たな財政検証も甘い推計に基づく試算となりかねない。現役世代の割合が下がれば、現役世代の賃金水準に対する年金額の割合(所得代替率)もさらなる低下が懸念される。現役世代の負担がこれ以上増えれば、家計不安などから少子化が一層進むおそれもある。高齢者層でも所得に応じて保険料を引き上げるなど、世代間の給付と負担のバランスの是正を検討する余地はありそうだ。 ●生産年齢人口3000万人減 経済の行く末を占う15~64歳の生産年齢人口の状況も悪化する。今回の推計に基づくと70年に4535万人と、これから50年間で3000万人も減る計算となった。購買力の高い層の減少で内需が低迷すれば成長の阻害要因になる。経済成長を維持するため、政府は高齢者や女性の労働参加率を高めて社会全体の生産性の向上を狙う。22年までの10年間で65歳以上の高齢者の就業率は5ポイント以上、子育て世代の女性の就業率も10ポイントほど上昇した。労働参加の裾野は広がっているものの、1人当たりでみた労働生産性の伸びは鈍い。デジタル化やイノベーションの活性化をさらに進めれば生産性の伸びしろも大きくなる。外国人の受け入れ拡大も選択肢の一つだ。厚労省の試算では医療・福祉分野の人手は40年時点で96万人が不足する。物流や飲食・小売りといったサービス業ではすでに外国人労働者は貴重な戦力だが、アジア各国でも賃金は上がり、日本の賃金水準の相対的な高さは失われてきている。国際的な人材獲得競争で日本は「選ばれない国」になりつつある。 ●外国人、9人に1人に 今回の推計では外国人が日本の人口の下支えになる構図が鮮明になった。70年には9人に1人が外国人となる見通しだ。職場や教育現場で外国人とともに過ごす風景が日常的になる。摩擦を避けるためにも働く外国人の家族も住みやすい社会づくりに向けて外国人政策の拡充が必要となる。移民の受け入れ論議も避けて通れない。大正大の小峰隆夫客員教授は「外国人を安い労働力と捉えるなら持続性がない。日本人との同一賃金など、労働条件を整えて日本で働きたい外国人を増やす必要がある」と指摘する。「日本は生産年齢人口の減少分を女性や高齢者の就業者を増やして補ってきたが、これも限界がくる」とも話す。そのうえで「人口減を所与と考え、人口減でも幸せに暮らせる社会を目指すべきだ」と提起する。世界に先駆けて迎える人口減社会を前に、日本がどのような有効策を示すのかを国際社会は注視している。 *2-2-1:https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/dot/nation/dot-2023041800088?redirect=1 (AERAdot 2023/4/21) 人口減少で何が起きる? 日本は現役世代が減り続け、2040年にGDPマイナス成長 厚生労働省が公表した2022年の出生数は79万9728人(速報値)。80万人を割り込み過去最少を記録した。死亡者も増え、急速に人口が減っている。人口減少は、日本にどんな影響を及ぼすのか。専門家に聞いた。AERA 2023年4月24日号の記事を紹介する。 * * * ●「静かな有事」 日本の人口減少は、そう呼ばれてきた。1967年に1億人を超え、2008年には1億2808万人に。だがその後は、急速に減少の坂道を下る。国立社会保障・人口問題研究所の推計では53年に1億人を割り9924万人となり、65年には8808万人まで減る。「人口」という土台が縮小すると、何が起きるのか。第一生命経済研究所主任エコノミストの星野卓也さんは、働き手が減ることによって潜在成長率を押し下げることになると言う。「その結果、実質国内総生産(GDP)成長率は30年代には0%台前半、40年にはマイナス成長に陥ると予測しています。経済が成長しなければ、年金や介護、医療などの社会保障制度は保険料などの負担増が避けられなくなります」。元内閣府審議官で、少子化や人口問題にも取り組んできた前川守さんは「総人口の減少以上に人口構成の変化に問題がある」と指摘する。「特に、成長の原動力となる15〜64歳の現役世代の『生産年齢人口』の減少が大きな問題です」。65歳以上の高齢者人口は増え続け、2015年に3千万人を超え3459万人。42年に3935万人とピークに達し、その後は微減で65年は3381万人。一方、生産年齢人口は、1995年の8726万人をピークに減り続け2015年は7656万人、65年には4529万人。15年と65年を比べた人口構成比は、高齢者人口がプラス11.8%に対し、生産年齢人口はマイナス9.4%だ。経済成長は、資本と労働と生産性によります。生産性は、かつては機械化を進めれば上がりましたが、ITやAIなど第4次産業革命が進展する中、イノベーション(技術革新)を起こすには、教育を受け高度な知的能力を身につけた現役世代の力がより大切になります。その層が減っていくことは、日本の成長力が落ちていくことを意味します」(前川さん) ※AERA 2023年4月24日号より抜粋 *2-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230427&ng=DGKKZO70538500W3A420C2EA1000 (日経新聞社説 2023.4.27) 人口減を前提に社会を作り直そう 日本の人口減少は着実に進み、社会のあちこちに深刻な影響を与える。労働力が急速に減る中で社会機能をどう維持し、増え続ける高齢者を支えていくのか。厳しい未来図を直視して社会全体の変革を急がなければならない。国立社会保障・人口問題研究所が26日公表した将来推計人口によると、外国人を含む日本の総人口は2070年に8700万人になる。20年の1億2615万人から50年間で約3割減ることになる。 ●外国人の見積もり多く 将来推計人口は5年ごとの国勢調査をもとに50年後までの人口を推計する。人口は出生率や平均寿命、外国人を含む出入国の状況によって変動していくが、近年の動向を未来に投影する形で仮定を置き、将来像をはじいた。20年の国勢調査を出発点とする今回の推計では、人口減少のペースが前回推計に比べて緩む結果となった。総人口が1億人を割り込む時期は、前回の53年から56年に3年遅くなった。これは出生率が上がるためではない。大きな要因は日本で暮らす外国人の人口を大きく見積もったことだ。前回調査では外国人の入国超過数を年6.9万人とみていたが、今回は年16.4万人と2倍以上になった。この結果、70年時点の外国人数は939万人と20年時点の3.4倍に増え、総人口の1割を超える推計になっている。もう一つの要因は平均寿命が延びることだ。20年時点の平均寿命は男性81.58歳、女性87.72歳だったが、70年には男性85.89歳、女性91.94歳になる。さらに日本人の出国超過がわずかに減少したという要因も加わり、将来の推計人口が上振れした。今回の推計をもって人口減少のトレンドが改善したと受け止めるのは楽観的すぎるだろう。確かに在留外国人数は22年6月時点で296万人と、15年末時点の223万人から約3割も増えたが、この流れが中長期的に続く保証はまったくないからだ。中国や韓国など人口減や少子化に直面する国が増え、今後は人材獲得競争が一段と激しくなる。日本人と同等に処遇して海外に見劣りしない水準に賃金を引き上げないと日本は選ばれなくなる。足元で必要なのは人口への楽観を排し、急激に進む人手不足への対応に全力を注ぐことだろう。15~64歳の生産年齢人口は20年に7509万人だったが、45年には2割減の5832万人になる。外国人数が横ばいなら減少率は3割に近づく。テクノロジーで省人化を徹底するなど知恵を結集し、社会の機能を維持できる方策を見いださなければならない。日本はさまざまな重要な決断を迫られる大きな変革期にある。外国人を今後どのくらい受け入れるのか、日本社会のなかでどう位置づけるのか。もっと正面から議論しなければならない。人口が急減した地域では道路や鉄道、水道、電線といったインフラの維持が難しくなる。森林の保全も行き届かなくなるだろう。国土が荒廃する懸念もある中で、国民の居住地をどう考えるか。地方自治のあり方を含め、持続可能な対策を打ち出す時期だ。労働力の縮小と並行して高齢化は一段と進み、43年には65歳以上の高齢者数がピークの3953万人に到達する。現役世代への過度な負担を避けながら急増する高齢者にしっかり寄り添うために、効率的な医療や介護の仕組みを追求しなければならない。 ●年金は慎重に検証を 政府は年金制度への影響を慎重に検証してほしい。今回の人口推計では合計特殊出生率の長期想定が1.36と前回推計の1.44から低下し平均寿命も延びた。これらは年金財政を悪化させる要因になる。厚生労働省は増えていく外国人が年金を支えるプラス要因もあるとして「年金制度への影響は限定的」との立場だが、外国人がどうなるかは不確定要素が多い。今回の推計が突き付けるのは今を生きる多くの成人にとって、人口減少がほぼ確定した未来だということだ。出生率が長期的に2.20まで上がる最高位のシナリオでも、人口が反転増加するのは70年よりも後になる。こうした現実に向き合い、縮小する社会で生活や文化、経済活力を守る手立てを早急に考える必要がある。少子化対策の重要性は変わらない。出生数が増えれば人口減のペースは鈍り、活力ある社会を将来の世代に継承しやすくなる。社会変革の時間を稼ぐことにもつながる。固定化した男女の役割分担や硬直的な雇用慣行など、根本原因にメスを入れる対策が急務だ。 *2-2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230427&ng=DGKKZO70539520W3A420C2EA2000 (日経新聞 2023.4.27) 「3割減」成り立つ社会に 人口に関する将来推計は「さまざまな未来予測のなかでも最も確度が高い」と評されてきた。しかし今回の結果に限っては、悪い方に外れるリスクも十分認識しておいたほうがよいだろう。日本の総人口が1億人を割り込む時期は2056年となり、前回推計に比べて3年遅くなった。これは外国人の入国超過が長期的に年16.4万人のペースで続く仮定を置いた影響が大きい。前回調査(年6.9万人)の倍以上だ。確かに15年末に223万人だった在留外国人数は22年6月時点で296万人と約3割も増えた。ただ中国や韓国など少子化が深刻な国が増え、今後の人材獲得競争は一段と激しくなる。移民政策に正面から向き合っていない国が外国人が数百万人も増える前提で人口問題に備えるのは危うい。いま日本各地で「人手不足」が悲鳴のように叫ばれているが、1995年から20年までの15~64歳の生産年齢人口の減少率は約14%だった。この先の四半世紀の担い手不足ははるかに強烈だ。45年には5832万人と20年時点から約22%も減る。仮に外国人人口が横ばいだったら減少率は約26%に達する。日本は今から20年程度の期間で、人手が3割程度減っても成り立つ社会をつくらなければならない。43年には65歳以上の高齢者数が3953万人でピークに達する。いまの7割程度の生産人口で高齢者を支えながら、社会や経済を回していく。こんな離れ業が求められるということだ。今までは働き手の頑張りで何とかこなせた面もあった。でも今後は人工知能(AI)の活用などで省人化を徹底しつつ、貴重な労働力は社会機能の維持に不可欠な業務や、経済をけん引する生産性が高い業務に集約する必要がある。新たな担い手も発掘したい。人口減が深刻な地域では地域住民が出し合った資金を元手に介護や子育て支援など地域に欠かせない活動を自ら担う「労働者協同組合」を設立する動きが出ている。高齢者が活躍する領域をもっと広げる。企業が副業を認めて本業以外の従業員の活動を後押しする。「仕事」に関する発想を転換すれば、まだ対策の余地はある。岸田文雄政権の少子化対策で出生数が反転したとしてもその子たちが社会を支えてくれるのは20年くらい先になる。「2040年問題」は今の日本に生きる大人たちが解決しなければならない。 *2-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230426&ng=DGKKZO70507660W3A420C2EA2000 (日経新聞 2023.4.26) 少子化財源「税を軸に」、令和臨調、安定確保を提言 保険料負担は資産反映促す 民間有識者による令和国民会議は25日、社会保障制度改革に関する提言を発表した。持続可能な少子化対策の財源について税を軸に安定的に確保するよう求めた。世代間や所得差による負担の不公平感の是正を進め、医療体制を強化するよう提案した。産業構造や働き方が大きく変わるなかで、抜本的な改革を政府に迫った。公表された提言は「公正・持続・効率」の三原則で社会保障制度を再設計すると明記した。政府が6月にもまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)に反映することを目指す。提言は少子化対策について「税を軸に安定的な財源を確保する」よう記した。政府・与党内で浮上する社会保険料を引き上げて財源にする議論が先行することに待ったをかける内容だ。政府・与党では増税に否定的な声が強く、岸田文雄首相は消費税率は「10年程度はあげることは考えない」と否定する。与党には国債活用を求める声もある。社会保険料を引き上げて財源に充てると、子育て世帯を含む現役世代の負担が増え、賃上げの実感を得られにくい問題がある。令和臨調の財政・社会保障部会の共同座長を務める平野信行・三菱UFJ銀行特別顧問は記者会見で「保険料と税のベストミックスに知恵を絞るべきだ」と述べた。平野氏は消費税、法人税、所得税に触れ「特性に応じてどう組み合わせるかを議論すべきだ」とも訴えた。他にも経済界から税を含めて検討すべきだとの意見が相次ぐ。経団連の十倉雅和会長は日本経済新聞のインタビューで「消費税も当然議論の対象になってくる」と明言した。保険料負担の大半は現役世代にかかる一方、消費税は幅広い世代が負担する。経済同友会の桜田謙悟代表幹事は25日「保険という財源ではなく、より安定的で持続可能性の高い財源を議論すべきだ」と語った。連合の芳野友子会長は「税や財政の見直しなども含めて幅広い財源確保策について検討してほしい」と話した。経済界に加え、佐々木毅・元東大学長ら学識者も含む令和臨調が税を含めた検討を求めたことは、政府・与党の財源論議に一定の影響を与える可能性がある。デジタル化や脱炭素が進んで産業構造や働き方は変わっている。令和臨調がこの提言を出した背景には少子高齢化に加え、社会や経済の変化に対応した社会保障制度にしなければ、存続が危ぶまれるとの危機感がある。提言は社会保険料算定の改善も求めた。現行制度は保険料は原則として所得に応じて段階的に増える。保有資産は反映されないため、資産を持たない会社員にとっては不公平感が強いとして、資産を含める制度に変更するよう提起した。減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の導入も促した。同制度案は消費税率の10%引き上げに合わせた低所得者対策として一時、俎上(そじょう)に載った。税や社会保険料は所得が低い人ほど相対的に負担が重くなるためだが、現状は政府が本格的に議論する機運は乏しい。医療分野ではかかりつけ医の機能を備えた医療者の認定制度の創設を提唱した。かかりつけ医を認定して責任の明確化が必要だとした上で医療者を定期評価し、責任に応じた報酬が設定される仕組みの導入を目指す。厚生労働省の調査ではかかりつけ医を持たない人は国民の約46%に上る。厚労省はかかりつけ医のあり方を社会保障審議会(厚労相の諮問機関)で検討したものの、2022年11月に公的に認める認定制の導入見送りを決めた経緯がある。新型コロナウイルス禍を受けて、緊急時の都道府県や国の指揮命令権の強化についても盛り込んだ。病院の機能と規模を再編し、緊急性の高い分野への手厚い人材配置を進めるべきだと訴えた。労働政策の転換にも触れた。非正規労働者のセーフティーネット未整備などの課題を挙げ、雇用保険の拡大や所得がない期間の補償制度の導入を呼びかけた。リスキリング(学び直し)の支援拡充も打ち出した。 *2-4:https://mainichi.jp/articles/20230426/k00/00m/020/128000c?utm_source=article&utm_medium=email&utm_campaign=mailasa&utm_content=20230427 (毎日新聞 2023/4/26) 人口減でしぼむ労働力&国内需要 企業の持続性にも影響 厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は26日、2070年の総人口(外国人を含む)が8700万人に減少するとする将来推計人口を公表した。少子高齢化で働き手を含めた人口減少が続く中、企業はこれまで女性や高齢者の雇用などを拡大。さらにコンビニや製造業などさまざまな現場で外国人労働者の受け入れも進めてきた。ただ、それでも補いきれない将来の働き手不足が「組織の崩壊」(有識者)を招きかねないだけに、企業の間にも危機感が強まっている。こうした中、人工知能(AI)を駆使して「省人化」を図る動きや「社内出生率」の上昇につながる働き方改革などに積極的に取り組む事例も出てきた。 ●1人で運営可能「無人コンビニ」 24時間営業が基本のコンビニ業界では長年、人手不足が叫ばれ、各社は「セルフレジ」の導入や深夜営業の見直しなどを進めてきた。コンビニ大手のファミリーマートでは21年、無人決済システムを手掛ける「TOUCH TO GO(タッチトゥゴー)」と資本業務提携を結び、これまでに「無人コンビニ」を大学や役所などに展開してきた。4月10日に私立大森学園高校(東京都大田区)の校舎内で、コロナ禍を機に閉まった食堂跡地に17店目となる小さな無人コンビニを開いた。利用客が店舗内に入って棚から商品を取り出すと、センサーやカメラがそれを検知。無人のレジの上に商品を置くと支払う金額が示され、現金や電子マネーなどで決済して店外へと出れば買い物が完了する仕組みだ。これまで同校では自動販売機で買えるのがパンぐらいしかなかったが、無人コンビニを導入したことでカップラーメンや弁当、サラダや飲み物など約400種類から選べるようになったという。この店は近所にある加盟店の「支店」扱いで、商品の補充や管理などは加盟店のスタッフが逐次実施する。ファミリーマート担当者は「コンビニ店舗は最低でも2人の従業員が必要だが、無人店舗は1人でも運営が可能。人件費が軽減できる」と利点を語り、「人手の確保を理由に出店がしにくかった省スペースなどへの出店も可能となり、(無人コンビニで)商売のチャンスは広がる」とも話している。 ●「朝型勤務」推奨で効率アップ 一方、働き方改革で結果的に子育ての後押しにつながった好事例もある。日本では男性を中心にして稼ぐ世帯モデルが長らく続き、育児と仕事の両立が難しい状況なども背景に、1人の女性が生涯に産む子どもの数に相当する合計特殊出生率が1・30(21年、厚労省調べ)と6年連続で低下している。これを社内で数値化して「1・97」と大きく上回っているのが総合商社の伊藤忠商事だ。以前は同社も「1」を切る状況だったというが、数字が改善している背景に働き方の改善がある。昼夜を問わず働く印象がある総合商社。同社では元々、全国の合計特殊出生率より低かった。12年の全国の出生率は1・41だったが、12年度の伊藤忠商事の社内出生率は0・6だった。同社では13年度から、働き方改革の一環で、効率的な業務につながることを見込み「朝型勤務制度」を導入した。現在の制度では、午後8~10時の勤務は「原則禁止」。午後10時~翌朝5時の勤務は「禁止」とした。一方で午前5時から8時を「推奨」とした。午前7時50分以前に勤務を開始した場合、深夜勤務と同様の割増賃金(25%)を支給するという。更に、午前6時半~8時の間に出勤した社員には朝食を無料配布して朝型勤務を後押しした。子育て中の社員にとっては、朝型勤務になることで保育園の送迎などの計画が立てやすくなり、子育てと仕事の両立がしやすくなったようだ。同社によると、出産などのライフイベントを迎えた後も自己都合での退職はせずに働き続ける女性社員が増えてきているという。こうした取り組みは夜の残業を減らして効率的に働くという意識改革にもつながり、結果的に出生率の改善にもつながったという。10年度を1とした場合、生み出した利益を従業員数で割った労働生産性は、21年度は5・2倍に伸びた。同社の担当者は「ただ会社に長くいれば評価されるというのではなく、成果で評価されるという意識の変化が起きた」と説明し、「一朝一夕にはいかず、10年やり続けてきたことに意味がある。今後も朝型勤務を定着させていきたい」と話す。 ●国内市場縮小 専門家は警鐘 今回の人口推計でも中長期的な人口減少トレンドは変わらない状態が浮き彫りとなった。人口の減少はこれまでみてきたような労働力の確保が難しいだけでなく、国内市場の需要縮小も意味する。企業は国内市場だけでなく、世界の市場に進出してシェア獲得を目指すが、その戦いは激化している。ビール大手や百貨店大手など、海外に進出したものの、撤退したケースも多く、成功するのはそう簡単ではない。この状況が続けば日本社会や企業はどうなるか。第一生命経済研究所の熊野英生・首席エコノミストは「(人口減で先行する)地方経済が衰えていったように、日本全体の社会や組織の構造そのものが崩壊してしまう」と警鐘を鳴らす。熊野氏は省力化による生産性向上について、大手コンビニのような投資は簡単でないが「多くの企業でもっと割り切って生産性を高める必要がある」とする。また、必要な少子高齢化対策として「若い世代が早く結婚して子供を産み育てたくなる環境作りが必要だ」と話す。「企業は初任給も上げ、入社から間もない若手にも育児休業の取得などを積極的に促すべきだ。その子育てが一服して30代、40代になればすごく収益を上げる人材になる、という考え方に立って大胆に変えないと社会は変わらない」と訴える。さらに「外国人労働者だけでなく、能力のある人材にきちんとした処遇をしないと、特に若い世代はどんどん海外に出て行ってしまうだろう」と指摘する。既存の働き方を打開しないと、企業の持続性が失われかねない局面にさしかかっている。 *2-5-1:https://digital.asahi.com/articles/ASR4R52NGR4QUTIL00F.html (朝日新聞 2023年4月24日) 「特定技能2号」大幅拡大へ 外国人労働者、永住に道 政府方針 人手不足の分野で外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」について政府は24日、在留期間の更新に制限がなく、家族も帯同できる「2号」を現行の2分野から11分野に拡大する方針を自民党に示した。与党内の了承を経て、6月の閣議決定を目指す。 ●技能実習の廃止案、残る両論 「移民国家に警戒」「欠かせぬ労働力」 経済界などの要望を受けた措置で、幅広い分野で外国人の永住に道を開く転換点となるが、自民党の保守派などからは「事実上の移民の受け入れにつながる」といった反発が予想される。 ●人手不足が深刻 2分野→11分野に 特定技能は、深刻な人手不足に対応するために、一定の専門性を持つ即戦力の外国人を受け入れる制度。2019年4月に導入され、1号と2号がある。1号には飲食料品製造、産業機械など製造、農業、介護などの12分野があり、「相当程度の知識または経験」が求められる。在留期間の上限は5年で、家族は帯同できない。1号からのステップアップを想定した2号は「熟練した技能」まで必要で、現場統括ができる知識などが要る。在留期間の更新に制限はなく、家族帯同も可能だが、人手不足が特に深刻な建設と造船・舶用工業の2分野に限られていた。今年2月末現在で、1号は約14万6千人いるが、2号は10人にとどまる。特定技能制度の導入後も人手不足は続く中、各分野を所管する省庁や経済界は「人材の定着」につながる2号の分野拡大を要望していた。政府はこの日の自民党の外国人労働者等特別委員会で、介護を除く11分野に2号を拡大する方針を示した。介護分野は、在留延長が可能な資格「介護」が既に別途あるため、特定技能2号には含めないという。 ●「移民受け入れ」 保守派は反発か 特定技能の導入時に1号の資格を得た外国人は24年春に5年の在留期限を迎える。このため政府は「日本での就労継続が可能かを早く示す必要がある」と説明。6月に分野拡大を閣議決定し、秋に2号の試験を始めたいと理解を求めた。一方、特定技能を導入した際の自民党の部会では、家族での永住につながる2号に「移民の受け入れだ」と慎重論が続出し、認定要件の厳格化を求める決議をした経緯がある。今回の大幅な分野拡大については改めて反発が予想される。外国人労働者をめぐっては、特定技能が正面から受け入れる制度である一方、「技能実習」は途上国への技能移転を名目に「裏口」から受け入れる制度と指摘されてきた。政府は今月、技能実習を廃止し、労働力としての実態に即した新制度を創設すると提案。特定技能にキャリアアップする制度と位置づけている。 *2-5-2:https://digital.asahi.com/articles/ASR4X3JP6R4WUTIL04L.html (朝日新聞 2023年4月28日) 技能実習制度を廃止し、「新制度」創設を 有識者会議が中間報告書 外国人が日本で学んだ技能を母国に持ち帰るという国際貢献を目的とした「技能実習制度」について、政府の有識者会議は28日、廃止した上で、日本での「人材確保」と「人材育成」を目的とする新制度を創設するよう求める中間報告書をまとめた。制度の詳細は今秋にまとめる最終報告書に向けてさらに検討する。会議の終了後、座長の田中明彦・国際協力機構(JICA)理事長は「最終報告書に向け、制度に関わってきた外国人や、日本社会のあり方を良い方向に持っていく道筋をつくることができた」と述べた。中間報告書は、30年続く技能実習制度について、実習生が日本の人手不足を補う労働力になっている実態に即した制度に「抜本的に見直す必要がある」と指摘した。新制度の目的としては、「労働者としての人材確保」を認めつつ、「一定の専門性や技能を有するレベルまで人材育成」するという二つを掲げた。 ●永住の道開く「特定技能2号」の拡大も その上で、育成した人材がキャリアアップする制度として「特定技能制度」を活用する。特定技能は即戦力の外国人労働者を「正面」から受け入れる制度として2019年に導入されており、新制度の職種を特定技能の分野に一致させて接続を良くするという。特定技能をめぐって政府は、在留期間の更新に制限がなく、永住に道を開く特定技能2号の対象分野を大幅に拡大する方針を24日に示したばかり。今回の中間報告書も「外国人と受け入れ企業の双方に向けたインセンティブ(動機づけ)」になるよう、2号拡大の検討を盛り込んだ。技能実習が原則認めてこなかった他企業への転籍については、人材確保をうたう新制度では、「労働者としての権利性を高める」ために制限を「緩和する」と打ち出した。ただ、人材育成にかかるコストや、地方から都市部に人材が流出する懸念を踏まえ、どこまで認めるかは今後検討する。技能実習で受け入れ企業の監督を担ってきた「監理団体」は、存続させた上で許可要件を厳格化し、人権侵害を是正できない団体は排除するという。政府は10日に中間報告書のたたき台を有識者会議に示していた。 ●新制度の評価と課題 「在日ビルマ市民労働組合」会長のミンスイさん(62)のもとには、全国のミャンマー人の技能実習生から毎月50件近くの相談が寄せられる。内容は、給料の未払い、長時間労働、暴行、セクハラなど様々だ。技能実習は転籍が原則認められず、「うつ病になったり自殺したりした人もいた」とミンスイさんは言う。人材確保を認める新制度が転籍を一定認める点は「良い方向だ」と評価。ただ「制度の名前が変わっても、受け入れ企業の中身が変わらなければ働く状況は変わらない」と指摘する。「国際貢献や技能移転といった建前をなくすのは良い」。監理団体を長く運営する理事長はそう話す。実習の実態は単純労働でも受け入れ企業は「実習日誌」などをもっともらしく作成し、実習生らも母国で対象の職種で働いた経験を捏造(ねつぞう)するといった例も多いと指摘。「建前のせいで皆がウソをつかなければならない。日本の恥を世界にさらす制度だった」という。新制度で気になるのは、人材育成の機能を維持し、「人材育成に由来する転籍制限は残す」としている点だ。「誰のための人材育成なのか。転籍を防ぐためにまた建前でごまかすのであれば進歩がない」。ベトナム人実習生の相談を日々受ける神戸大の斉藤善久准教授は、新制度が一定の日本語能力を来日の要件とし、来日後も向上させる仕組みを設ける点は評価する。トラブルの多くは言葉に起因しているからだ。一方でその他は「何も変わっていない。相変わらず外国人労働者を『生かさず、殺さず』の使い捨て政策だ」と厳しい。仮に人材育成の目的を残すなら、「希望すれば確実に転籍できる仕組みを、国の責任で作るべきだ」と注文する。 ●技能実習に代わる新制度案のポイント ・労働力としての実態に即し、国内での「人材確保」と「人材育成」を目的とする ・特定技能制度にキャリアアップする人材を育成。職種も特定技能と一致させる (特定技能2号は分野拡大を検討) ・別の企業への転籍を原則認めない制限を緩和 ・日本側の受け入れ窓口となる監理団体は存続させた上で、要件の厳格化で 優良な団体のみ残す *2-6-1:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1703556.html (琉球新報社説 2023年5月2日) 入管法改正衆院委可決 制度の根本議論し直せ 外国人の収容・送還のルールを見直す入管難民法改正案が衆院法務委員会で、自民、公明、日本維新の会、国民民主の4党の賛成で可決された。大型連休明けに衆院通過の見込みだ。制度の基本を変えず、むしろ難民申請者を強制送還して危険に追いやるとして国内外から厳しい批判を浴びている改正案が、なぜ可決されるのか。参院では制度を根本から議論すべきだ。できないなら再び廃案にするしかない。改正案の主眼は、難民申請を2回までに制限して強制送還することで収容期間の長期化を改善することにある。2021年に提出され廃案になった案と骨格は変わらない。裁判などの手続きなしに、期間に上限がなく収容されることも変わらない。「恣意(しい)的拘禁」として拷問禁止条約に抵触すると指摘されてきた。さらに、日本で生まれた子どもや家族がいても在留が許可されないとか、収容を解く「仮放免」になっても就労が認められず生活できないなど、多くの問題が指摘されてきた。強制送還した結果、家族の分断や在留資格のない子どもの救済などの問題も出てくる。21年の改正案には国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が「非常に重大な懸念」を示し、日本弁護士連合会(日弁連)も問題点を指摘する意見書を出した。今回も、国連人権理事会の、移住者の人権を担当する特別報告者らが「国際人権法の下、改正案を徹底的に見直す必要がある」とする公開書簡を日本政府に提出した。国会では立憲民主党が、難民認定を審査する第三者機関の設置、国外退去を拒否した外国人の収容に裁判官の許可を必要とするなどの対案をまとめた。過去に共産党などが同趣旨の法案を出している。これに対し与党は、付則に第三者機関設置の「検討」を記す、在留特別許可の要件として「子どもの利益」を条文に明記するなどの譲歩案を提示した。しかし、立民の中で「実現が不透明」「当事者や支援者への裏切りになる」などの反対論が強く、白紙になった。一方で、与党は維新などと修正協議を進め、野党は分断された。結局、難民申請者に聴取する際の配慮義務に関する規定の創設などの微修正で4党が合意した。根本には望ましくない外国人を排除しようとする出入国管理と、保護の理念に立脚する難民認定を、出入国在留管理庁(入管庁)という同一の機関が所管しているという問題がある。現行制度は、在留資格のない外国人を全員収容して強制送還することが原則だ。収容を解くか、在留を特別に許可するかは、入管の裁量に任されている。これが難民認定率の極端な低さにつながっており、収容者の人権侵害の原因にもなっている。参院では、国際人権基準を満たす制度に変えるために根本から議論し直すべきだ。 *2-6-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1031454 (佐賀新聞論説 2023/5/6) 入管法改正 根本的解決にならない 不法滞在などで外国人を強制送還しやすくする入管難民法改正案が衆院法務委員会で可決された。連休明けに衆院を通過する。難民認定を申請中であれば、その回数や理由を問わず一律に送還手続きを停止する現行制度を変更して、3回目の申請以降は「難民認定すべき相当の理由」が認められない限り、いつでも送還できるようにする。ほかに送還に必要な旅券の申請を命じられても拒んだり、送還の航空機内で暴れたりした場合の刑事罰を新設するなど、送還を徹底するのが柱だ。「難民としての保護を求める人が、迫害の恐れがある本国に送還されてしまう危険がある」と当事者や支援団体などは反発を強めている。与党との修正協議で立憲民主党は、出入国在留管理庁から独立して難民認定を担う第三者機関の設置を要求したが、合意に至らず、反対。しかし日本維新の会が難民認定を担当する職員の研修などに関する規定を設けるという小幅な修正と引き換えに賛成に回った。国民民主党も賛成。野党の足並みが乱れる中、ほぼ原案通り可決された。これでは外国人の収容で度々指摘されている人権軽視や、他の先進国と比べ桁違いに低い難民認定率など、入管行政が抱える構造的な問題の根本的な解決にならない。国内外の理解を得るのは難しいだろう。保護と支援の観点から、参院で議論を尽くす必要がある。2年前、名古屋の入管施設でスリランカ人女性が亡くなったのをきっかけに外国人の長期収容について内外で人権軽視の批判が噴出。そうした中、今回のものとほとんど変わらない法案が審議されたが、与野党の修正協議は決裂し、廃案となった。以来、何の進展もないのに、政治上の駆け引きで成立に近づいた。入管庁によると、不法滞在などで強制退去処分になっても帰国を拒む外国人は昨年末時点で4233人。うち200人前後が日本で生まれ育った子どもという。送還の徹底を図る理由として、難民認定申請中は送還を停止する制度が乱用されていると強調している。支援団体などは、難民認定が厳しすぎるため申請を繰り返さざるを得ないと訴える。国連人権理事会の特別報告者は4月、申請回数の制限など法案の内容を点検した上で「国際人権基準を下回る」と指摘。「国際人権法の下で徹底的に見直すことを求める」との書簡を日本政府に送った。立民は「外国人を排除する出入国管理と、保護の理念に立つ難民認定は同じ機関が所管すべきではない」と、第三者機関の設置を主張。先の修正協議で与党は、第三者機関設置の検討を付則に盛り込む▽在留資格のない外国人の子どもに在留特別許可を付与する際の判断要素として「児童の利益」を条文に明記する―の修正案を示した。決裂したため、いずれも白紙に戻ったが、国際基準に見合う制度構築には重要な要素だろう。さらに入管施設への収容に司法審査など第三者のチェックを導入したり、収容期間に上限を設けたりする必要性もかねて指摘され、課題は山積している。昨年1月、入管庁職員向けに「公正な目と改善の意識を持つ」「人権と尊厳を尊重する」などとする「使命と心得」が策定された。それをしっかりと踏まえ、制度の抜本的な改正に取り組むべきだ。 *2-6-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/248505 (東京新聞 2023年5月7日) 入管難民法改正、杉並で3500人反対デモ 「罪のない人に手錠をかけ、先の見えない人生に追いやる 政府が今国会での成立を目指す入管難民法改正案の廃案を訴えるデモが7日、東京都杉並区であった。「杉並から差別をなくす会」など、外国人支援や反差別運動に取り組む約100団体が賛同した実行委員会が呼びかけ、3500人(主催者発表)が集まった。どしゃ降りの雨の中、参加者は「入管は人権守れ!」などと書いたプラカードを手に、高円寺から阿佐谷までを練り歩いた。入管難民法改正案は、難民認定申請中でも国内の外国人を強制送還できる内容などが問題視されている。与党は9日の衆院本会議で採決し、衆院通過を図る構えだ。高円寺中央公園で開かれた集会では、名古屋出入国在留管理局に収容中に死亡したスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん=当時(33)=遺族弁護団の指宿昭一弁護士が「改悪はいまからでも止められる。諦めず廃案まで闘おう」とあいさつ。3回目の難民申請を却下されたミャンマー出身で少数民族ロヒンギャのミョーチョーチョーさんは「2006年8月に命や家族が危ないと日本に逃げてきた。入管は罪のない人に手錠をかけ、先の見えない人生に追いやる。法案は、市民の声で止めないといけない」と声を上げた。ウィシュマさんの妹ポールニマさん(28)も「姉の死の真相究明をせず、法案を成立させようとしている。絶対に納得がいかない」と訴えた。 *2-6-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/246941 (東京新聞 2023年4月29日) 入管法改正法案「命と権利」ないがしろ…衆院委で可決 「鎖国」状態のまま、子どもの救済策なし 外国人の収容・送還のルールを見直す入管難民法改正案が28日、衆院法務委員会で、自民、公明、日本維新の会、国民民主の与野党4党の賛成で可決された。立憲民主、共産両党は採決に反対した。与党は大型連休明けの5月上旬に衆院を通過させる考え。改正案は、不法滞在などで強制退去を命じられても本国送還を拒む人の長期収容の解消が狙い。2021年の通常国会にも提出されたが、廃案となった。3回目の難民申請以降は「難民認定すべき相当の理由」を示さなければ送還する。 ◆法案通過は「死刑執行ボタンを押すこと」 「法案をこのまま通すのは無辜むこの人に死刑執行ボタンを押すこと」。入管難民法改正案を可決した衆院法務委員会の参考人質疑では専門家から、こんな警告もあったが、ほぼ原案通りの決定となった。支援団体からは「人々の命と権利が守れない」との声が上がっている。改正案の柱は難民認定の申請回数について3回目以降は申請中でも強制送還できるルールの導入。現行法では申請中は送還できないが、出入国在留管理庁(入管庁)は上限設定で送還を促進する考え。迫害の事実がないのに申請を繰り返す乱用を防ぐという。だが、申請を繰り返さざるをえないのは日本の難民認定基準が厳しすぎる要因も大きい。難民条約の批准国である日本は迫害から逃れた人を受け入れる義務を負うが、難民認定率は2021年で0.7%にすぎない。25%のドイツや32%の米国など先進国で極端に少なく「難民鎖国」状態が続く。認定が厳しいまま送還を促進すれば本来保護すべき人の命を危険にさらすことになる。 ◆過酷な条件で暮らす子どもたちは 難民申請者の子どもなど日本で生まれ育ちながら在留資格がない子どもたちの救済策もない。保険証がなく、就職の権利もない過酷な条件で暮らす。与野党協議で自民党は立憲民主党に、法案に賛成すれば子どもたちに在留資格を与えると迫った。協議は決裂したが、子どもの在留資格と引き換えに法案への同意を求めるのは人権を軽視する行為。政府は法案とは別に子どもの権利条約に従い救済策を早急に講じるべきだ。スリランカ女性が死亡した施設収容のあり方に関しても有効な改善策はない。政府が2021年、同様の法案を出した際は市民の反対の広がりで撤回に追い込まれた。今回も国会前などのデモ参加者は増えてきた。外国人問題に詳しい指宿昭一弁護士は「入管庁任せでは命も人権も守れないことがはっきりしてきた。状況を変えるのは市民の声しかない」と語る。「不法だから」と追い出すのか、共生社会への契機にするのか。日本社会のあり方にかかわる法案は大きなヤマ場を迎えた。 <教育・保育について> *3-1:https://digital.asahi.com/articles/ASR4L4S8VR4BULLI00L.html?iref=comtop_Opinion_02 (朝日新聞 2023年4月26日) 保育の質、なぜ日本は遅れた? 有識者会議の会長も驚いた政策転換 保育の現場で、様々な問題が表面化しています。過去10年間で大きく動いた保育をめぐる政策決定の現場では、何が起きていたのでしょうか。国の有識者会議で長らく会長を務めた無藤隆・白梅学園大学名誉教授に、内実を語ってもらいました。「異次元」とうたう少子化対策を掲げた国が、今すべきこととは。国の保育政策を提言する会議で会長を務めてきた経験からすると、待機児童問題が深刻だった2010年代は、国も自治体も、保育の「質」より「量」の問題の解決を最優先してきたと思います。特に16年に「保育園落ちた日本死ね」のブログ投稿が国会で取り上げられ世論が動いてからは、園を増やすことに予算を大きく振り向けてきました。その結果、ビルの一室や高架下にあったり園庭がなかったりする認可保育園や、定員を1~2割超えた預かりが認められ、子どもの育つ環境としてどうかという声はあります。当時は首相や大臣、世論の要望としてスピーディーな増設が求められ、最小限の「質」を確保できるよう懸命に工夫してきたつもりです。全て経過的な措置と認識しています。この間、小規模保育園や企業主導型保育所など、様々な形態の園に公金をつけ、増やして、一定の質を持った預け先を確保するための体制を整えました。とはいえ、質が十分な園ばかりではなかったかもしれません。質を客観的に評価し、問題があれば改善する仕組みを作るべきでしたが、巨額なお金がかかり、評価者を養成するのにも時間がかかるため、間に合いませんでした。ただ、保育士の待遇改善や研修の拡充はしており、保育の質を無視していたわけではありませんでした。日本は欧米諸国と比べ、保育士1人あたりが見る幼児の数が多いことは事実です。12年に自民・公明・民主の3党で合意した「社会保障と税の一体改革」で、こうした配置基準の改善など保育の質について3千億円超を確保することが努力義務とされました。しかし、いまだに実現されていません。 ●幼保無償化の予算が壁に? その大きな理由は、幼保無償化ではないかと思います。17年、解散総選挙に踏み切る際に安倍晋三元首相が、消費増税分を使って行うと突然打ち出しました。私たち保育関係者ばかりでなく国の担当者にも驚きであったでしょう。結果、年約8千億円を割くことになり、保育にさらに予算をつける要望をする際の障壁となったことは否めません。今政府が打ち出している児童手当の所得制限撤廃にも通じますが、保護者の子育て費用に配分するだけでなく、直接子どもの保育環境に還元される予算が必要です。無償化予算の半分でも保育の質に割かれていたら、今の保育園の風景がだいぶ違ったのではと考えることがあります。 ●配置基準 実行されるか注視 今では、待機児童はある程度減りました。昨年相次いで発覚した不適切保育を受け、保育の質に対する世論も高まっています。岸田政権が「異次元」と掲げた少子化対策の試案では、配置基準を改善し、保育士1人あたりがみる1歳児を6人から5人に、4~5歳児を30人から25人にする政策が盛り込まれました。まだ十分とは言えませんが、この機会を逃すわけにはいきません。言葉通りに実現されるか注視し、園の第三者評価を充実させることで質を担保する仕組みも必要です。少子化で定員割れと統廃合が相次ぐ地方では、課題は配置基準の先にあるでしょう。全国一律の対策にこだわらずに、保育の質を上げるための様々な補助金を充実させるべく、国は知恵を絞るべきです。 *無藤隆さんプロフィール 1946年生まれ。白梅学園大学名誉教授。内閣府の子ども・子育て会議で2013~19年に会長を務め、保育政策作りに関わった。 *3-2:https://www.tokyo-np.co.jp/article/234419 (東京新聞 2023年3月4日) 「まるで鳥小屋」学童保育 定員超えの詰め込みが横行 こんな事態はなぜ起きる? 子どもの小学校入学を控えた今、働く親たちを悩ませているのが放課後の預け先だ。多くが利用する放課後児童クラブ(学童保育)では、定員を超えて子どもを受け入れる「詰め込み学童」が横行している。本紙「ニュースあなた発」にも、「子どもたちが劣悪な環境にさらされている」との訴えが寄せられた。待機児童対策の裏で起きている子育ての現実を見つめた。 ◆待機児童はゼロ…でも施設は飽和状態 「雨で校庭が使えなくなると1教室に120人が詰め込まれる」「子どもに熱が出ても寝かせられる場所がない」。本紙に情報を寄せた掃部関かもんぜき和美さん(64)は、支援員として働く千葉県松戸市の学童保育の実態を打ち明けた。松戸市では現在、約4600人の子どもが学童を利用し、待機児童はゼロ。年々増える希望者を全て受け入れ、多くの施設が飽和状態だ。市子育て支援課の担当者は「学校に協力を仰いだり、民間の空き物件を探したりしているが、対応が追いつかない」とこぼす。学童保育も、保育園のように国が運営基準を定めている。定員は1クラス「おおむね40人以下」。ただ、参考扱いで義務ではない。市の担当者は「基準はクリアすべきだが、働く親たちのために受け入れたい。かといって、すぐに施設を増やせるわけでもなく…」とジレンマを抱える。全国学童保育連絡協議会(全国連協)の2022年度調査によると、「40人」の基準を超えて受け入れた「詰め込み学童」数は全国で約1万2000クラス、全体の36.3%を占める。 ◆けがや事故が増え、ささいなことでけんかに 表向きは待機児童が解消していても、受け皿が足りていない状況では子どもたちが詰め込まれるだけだ。全国連協・事務局次長の佐藤愛子さんは「詰め込みは、けがや事故が増えたり、ささいなことでけんかになったりして子どもへの負担は大きい」と指摘する。学童施設を見学したことのある川崎市の母親(43)は「子どもが両手を広げられないほどギュウギュウで、まるで鳥小屋だった」と振り返る。小2の長男を学童に預ける東京都練馬区の母親(51)は「事故が起きないか不安だが、働くために預けざるを得ない」と語る。岸田政権が打ち出す「異次元の少子化対策」では、学童を含めた保育サービスの拡充も挙がる。共働きで子どもを学童に預けている大田区の佐々木真平さん(43)は、「子どもを安心して預けられる場所があってこそ、子どもを産み育てようと思う。子育て環境の整備なしに少子化対策は進まない」と話す。 ◆子どもが減っても利用数は右肩上がり 学童保育は、学校の空き教室や児童館などを使い、自治体や保育系企業などが運営し、保護者自らが開いているところもある。共働き家庭の増加で、学童保育の利用数は右肩上がりで増えている。厚生労働省によると、2022年5月1日時点で、139万2158人に上る。待機児童は1万5180人で、過去8年間で一度も、1万人を割っていない。施設不足とともに壁となっているのが、子どもの相手をする支援員集めだ。全国連協の調べでは、週20時間以上勤務する支援員のうち、6割が年収200万円未満。人材確保には、保育士と同様、支援員の処遇改善が課題となっている。厚労省は待機児童を解消するため、19年度からの5年間で学童の受け皿を30万人分増やす計画を進めているが、昨年5月時点で達成率は5割ほどという。全国連協の佐藤愛子事務局次長は「社会の関心は待機児童解消に集まりがちだが、そのために詰め込みになっては本末転倒。支援員の処遇改善も重要だ。適正な人数で子どもたちが安心して通える受け皿を整備してほしい」と訴える。 *3-3:https://www.kyoiku-press.com/post-253820/ (日本教育新聞 2023年1月23日) 未来思考で変わる学校と教育環境 学校施設の老朽化がピークを迎える中、子どもたちの多様なニーズに応じた教育環境の向上と老朽化対策の一体的整備が必要になっている。ここでは、未来思考で変わる学校施設をテーマに、新しい時代にふさわしい学校づくりのあり方や、教育環境を向上させる最新の施設設備・機器を紹介する。 ●新しい価値創造とウェルビーイングな視点をもった学校づくりへ ○望む未来に向けて学校を変えていく 新学習指導要領が目指す個別最適化された学びと協働的な学びに対応した多様な学習空間や、クリーンで高度な教育環境を推進するため、文科省は来年度の概算要求で公立学校施設整備に2104億円、国立大学・高専等施設整備に1000億円、私立学校施設等整備に329億円を計上。また、自治体の負担を縮減する補助率の引き上げや建築費の単価アップなどにも着手している。併せて、国土強靭化に向けた屋内運動場等の防災機能の強化や、コロナ禍の学びの保障に向けた衛生関連機器の導入も加速化していく必要があるなど、これからの学校施設・設備にはより一層の変化が求められている。もちろん、その前提には公立学校施設では建築後25年以上の建物が約8割を占めるなど老朽化がピークを迎えており、そのための長寿命化改修が必須になっている。その上で、文科省が学校施設のビジョンとして「未来思考で実空間の価値を捉え直し、学校施設全体を学びの場として創造する」ことを提唱する理由は、これからの予測が困難で変化の激しい時代には、私たち自身で望む未来を示し、作り上げていくことが求められているからだ。すなわち、今後、学校施設を造り替えていく上では新たな価値を創造していく力や、一人一人や社会全体の幸せを考えたウェルビーイングの思想が欠かせないことを指している。 ○学びのスタイルの変容に対応する このような学校施設の長寿命化改修では、建て替え同等の教育環境を確保することと同時に、ICT活用等による個人及び協働的な学びを展開できる空間や、教室との連続性・一体性を確保し多様な学習活動に柔軟に対応できる空間など、学びのスタイルの変容に対応するワークスペースを整備することが推奨されている。また、そのためには廊下や階段、体育館、校庭など、あらゆる空間を学びの場として捉え直す、柔軟な視点を持つことも大切になる。それは、これからの社会に通じる人材を育成するためには、従来までの知識詰め込みに偏重した子どもたちから見て受け身の一斉型授業から、児童生徒自ら自律的・主体的に学び、対話を重ねながら課題を解決していく授業への転換が求められているからにほかならない。したがって学校設置者においては、どのような学びを実現したいか、そのためにどんな学び舎を創るか、それをどう生かすかといった新しい時代の学び舎づくりのビジョン・目標を共有した上で、改修計画を立てることが重要といえる。そして、こうした新たな価値を創造していく力を持つことが、学校施設の魅力化・特色化につながっていくことになるのだ。現状、アクティブ・ラーニング型授業に対応できる多目的教室の整備率は3割にとどまっており、GIGA端末整備によって使われなくなったコンピューター教室をどうするかといった問題も浮上している。その中で新しい教育環境の姿としては、教室と連続する空間も活用し、高機能のコンピューター室を専門的で高度な学びを誘発する「デザインラボ」として造り変える、映像編集やオンライン会議のためスタジオや情報交換、休息ができるラウンジを設ける、老朽化した公民館、図書館を学校に複合化・共有化する、地域住民との交流・学習の場ともなる「共創空間」を整備するといった動きも起きている。これらや余裕教室の活用を含め、各学校に新しい時代の学びに対応した多様な教育環境をどのように整備していくのか、今後の学校設置者の手腕が問われている。 ○インクルーシブな教育環境を~バリアフリー化の推進~ もう一つ、学校施設の長寿命化改修で重要になるのが、インクルーシブな教育環境の実現だ。近年では障害の有無や性別、国籍の違い等にかかわらず、共に育つことを基本理念として、物理的・心理的なバリアフリー化を進め、インクルーシブな社会環境を整備していくことが求められており、学校においても障害等の有無にかかわらず、誰もが支障なく学校生活を送ることができるよう環境を整備していく必要があるからだ。特に公立小中学校等施設のバリアフリー化については、すでに2020年5月の法改正によって努力義務化されている。このため文科省では、2025年度末までの整備目標を設定して取り組みの加速を要請。バリアフリー化のための改修事業について国庫補助率を引き上げ、「学校施設のバリアフリー化の加速に向けた取組事例集」を取りまとめるなどして早期の整備を促している。さらに、年末に公表したバリアフリー化の調査結果をもとに、再度、全国の学校設置者に向けて加速化の要請を発出した。学校施設のバリアフリー化としては、全ての学校に車椅子使用者用トイレとスロープ等による段差解消を整備すること。加えて、要配慮児童生徒等が在籍する全ての学校にエレベーターを整備することが目標になっている。だが、学校施設のバリアフリー化に関する計画がある地方自治体は増加傾向にあるものの全体の25%にとどまっており、十分な取り組みができているとは言い難い。中でも、公立小中学校等の9割以上が避難所に指定されている中で、屋内運動場の車椅子使用者用トイレの設置率が約4割、スロープ等による段差解消も、⾨から建物の前までが8割弱、昇降⼝・⽞関から教室までが6割程度など整備目標に届いていない状況となっている。近年では地震時だけでなく、気象変動に伴う豪雨などにより避難所を開設する機会が増えており、高齢者や乳幼児、医療ケアが必要な人などを受け入れる上での環境整備の遅れが表面化している。また、地域に開かれた学校づくりや地域住民の生涯学習の場として多様な年齢層が学校に参加する機会を増やすためにも、バリアフリー化の推進は重要なファクターとなる。 ○特別支援教室が不足している また、特別支援学級に在籍する児童生徒数が10年間で約2倍に増加する中で、全国で4千近い教室が不足していることも大きな課題になっている。この点についても文科省では、各設置者に対し、国の財政支援制度を積極的に活用するなどして、2024年度までに教室不足の解消に向けた取り組みを集中的に行うよう要請している。具体的には、新設校の設置、校舎の増築、分校・分教室による対応、廃校・余裕教室等の既存施設の活用が挙げられる。しかも、教室不足という点では、普通教室でも小学校35人学級化に伴って新たな教室の整備や空き教室の活用が必要になっているほか、不登校の児童生徒が25万人に達する中で、通学しやすい教室や相談場所となるスペースの確保の重要性も増している。加えて、国際化で急増している日本語指導が必要な児童生徒(外国籍を含む)に向けた学習空間づくりも、今後急ピッチで進めていかなければならない。なぜなら2021年5月時点の調査によれば、その数は全国で6万人に迫っており、前回調査から14・1%も増加しているからだ。 ○新築・建替時の木材利用の促進も 小中一貫校・義務教育学校の新設や少子化による統廃合における建て替えが進む中では、自然との調和や豊かな生活・学習環境に寄与する木造校舎を採用する自治体が増えている。新築校舎全体としても、2020年度に建てられた学校施設805棟のうち、595棟(73・9%)が木材を使用。その内訳は、木造校舎が154棟、内装木質化が441校。木造校舎の学校別では、幼稚園が6園、小中学校が102校、義務教育学校が8校、高等学校が27校、特別支援学校が11校となっている。また、体育館や武道場でも木材利用が進んでおり、今回の調査では新しく建てられた施設の大半が木造、または内装木質化が施されている。その上で特徴的なのは、全体の木材使用量の7割以上が国産材を使用していることだ。これにより脱炭素化への効果に加え、地元の間伐材等の利用につながることで地域経済の活性化・地場産業の振興に貢献できることも大きな魅力になっている。木材の良さは、地震に耐える強度がありながらも軽量で、断熱性にも優れていること。そして、何より木のもつ温かみや心地よさが子どものストレスを緩和し、授業の集中力を増す効果があることが挙げられる。また、湿度を自然に調節する木材は健康面にも効果があり、木造校舎はRC造校舎に比べてインフルエンザによる学級閉鎖の割合が3分の1という調査結果もある。もう一つ、木材利用の促進には施工技術の進化も大きな要素となっている。近年では集成材と製材の最適な組み合わせによる費用対効果の高い施工も可能になっており、その中では建築基準法改正により規制緩和された木造3階建て校舎も生まれている。木材ならではの温かみやデザインを活かした造形により、子どもたちが生き生きと過ごし、学び、成長していける、新しい時代の学び舎として注目を集めている。ただし、学校施設の木造施設数はいまだ全体の1割にも達していないため、文科省は今年度より学校施設の内装木質化を標準化するとともに、地域材を活用して木造施設を整備する場合は補助単価を5%加算するなどして木材利用の促進を図っている。 ○学校家具も変化する必要がある さらに、教育環境では施設だけでなく、学校家具もそれに合わせて変化していく必要がある。例えば、これまで一般的に使われてきた教室机ではGIGAスクール構想で導入されたタブレットを活用するには手狭になることから、寸法の大きい新JIS規格の机に切り替えることが推奨されている。ただし、教室机をすぐに買い替えるのは財政的に難しいため、机の奥行を簡易的に拡張できるアタッチメントや落下防止ガードを設置し、対応する学校も多くなっている。また、多目的スペースなどを使って個人やグループで自由な学習を展開するためには、学習形態に合わせて容易にレイアウト変更が可能なテーブルやパーテーション、収納性に優れた椅子やさまざまな姿勢にフィットして学習をサポートする机・椅子、リラックスできる木製の机・椅子などを用意することも重要だ。私立高校や大学では個別の学習スペースを設けるところも現れている。すなわち、新たに多目的教室などを設計する場合は、単にハード面の整備にとどめず、壁や間仕切りも含めて多様な学習活動を生み出す要素として計画する、学校用家具の設置や活用まで視野に入れて検討していく必要がある。 ○防災機能の強化も進めていく 一方、激甚化する風水害や切迫する大規模地震への備えとしては、政府が国策として進める「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策(事業規模15兆円)」のもと、より早期に防災機能の強化を図ることが求められている。その一つが、過去の大規模地震で多くの被害を出した屋内運動場等の吊り天井や、窓ガラス、照明、内外壁材といった非構造部材の耐震化だ。構造体の耐震化は平成期に実施された対策でおおむね完了しているが、私立学校を中心に対策が未整備の建物が多く残っている。したがって、これを2025年度には70%、2028年度までには100%にすることを目標に掲げている。次に、避難者の生活拠点となる体育館では寒暖期に対応した空調設備が欠かせないが、昨年9月時点の文科省調査では整備率が15・3%と遅れが目立っている。2年前の調査では9%だったことを考えると伸びてはいるが、文科省では、これも2025年度までに35%まで押し上げる意向だ。また、教室棟では熱中症対策として普通教室の空調整備はほぼ完了したが、特別教室は6割程度にとどまっている。加えて、こうした空調を災害が発生した際にも使用するためには非常用の電気を供給するための備えが必要になるが、自立型発電機・蓄電池の整備も十分とはいえない。したがって、LPガスの備蓄による災害用バルクとしての利用や、地域の電力・ガス会社と連携した供給体制の確保とも併せて、二重三重の対策を練ることが重要になっている。また、災害時のライフラインとなるマンホールトイレを始めとした断水時のトイレや公衆Wi―Fiなどの災害時利用通信の整備。浸水対策としては電源設備の高台化や止水版の設置といったインフラの整備を一刻も早く進めていかなければならない。 <生物学・生態学から見た世界人口と必要な政策> PS(2023年5月14日追加): *4-1は、人口問題に詳しい平野氏の話として、①先進国の出生率低下には都市化と女性の社会進出という背景があり ②女性もキャリア選択が可能になって初婚年齢が上昇し、婚姻率が低下したが ③先進国の人口は主に移民の数で変動しており ④東アジアは移民受入が一般的でないため人口減が加速している ⑤アフリカの人口増加は農地の拡大に子供の労働力を要するからで ⑥アフリカ中西部は一夫多妻制と女性の若年婚が一般的であり ⑦女性が食糧生産の主体を担って子供は労働力で ⑧1980年代からアフリカの農地は一貫して拡大して出生率は下がらず ⑨2080年代は人類の1/2がアフリカ人になるだろう ⑩アフリカの最大の課題は食糧確保で、必要な食糧を輸入できる貿易の安定化が解決策であり ⑪人口は1950年約25億人、2022年約80億人、2086年に約104億人になって微減が始まる 等としている。 このうち①②は、密度が高くなれば増加率が減るのは生物の法則で、田植えを密にしすぎると一株の稲は成長が悪く実りも少ない。また、生存可能な数が餌となる草食動物の数に支配されるライオン等の肉食動物は、縄張り争いが激しい。人間も、都市に集中しすぎて1人当たりの専有面積が狭くなったり、生活にゆとりがなくなったりすれば、出生率が下がるのは生物の法則であり、文化的に女性の社会進出やキャリア選択の自由が重なったのはむしろ付加的なことだろう。なお、⑤⑥⑦⑧のように、アフリカ中西部はまだ一夫多妻制が一般的だそうだが、女性が食糧生産の主体を担って子供が労働力ということは、主に人手を使って労働しており、生産性が低く、(男性は縄張り争いをしているのか)紛争も絶えない。⑨については、100億人もの人口を地球全体で養えるか否かが重要な問題なのであり、輸出するものがなければ不足して高くなる食糧やエネルギーを輸入することもできない。さらに、100億人もの人口を地球が養えなければ、どこかの時点で悲惨な戦争(縄張り争いや殺し合い)が起こる。そのため、先進国は食料・エネルギーの徹底した自給率向上と③④のような移民の受け入れが必要なのであり、アフリカは人口の抑制・生産性の向上・そのための教育等が必要なのだ。 一方、*4-2は、⑫日本の外国人労働の在り方を検討する政府有識者会議が外国人技能実習制度の廃止を求める中間報告書のたたき台を示した ⑬日本は少子化が進む国でありながら、労働力不足対策としての外国人材獲得競争でも先進各国に後れを取っている ⑭高齢者の就業率アップ・女性の社会進出促進・AI等の先端技術活用で人手不足が緩和される可能性も期待できるが ⑮移民受入や難民認定制度との整合性を図るのが急務で ⑯ウクライナ出身の女性は「ウクライナは農業国。農業を通じて日本の地域づくりにも貢献できるのではないか」と語る ⑰「第2の開国」の言葉を使って多文化共生の一層の飛躍を促したい と記載している。 私は、⑫⑬⑭⑮に全く賛成で、⑯について具体例を加えれば、農林漁業の人口が減少しており、緯度の高い東北・北海道には特にウクライナからの避難民が役立つと思われ、九州・沖縄等の亜熱帯気候に近い地域はミャンマー・バングラデシュ等のアジアやアフリカ等からの移民・難民が役立ちそうだ。また、インドの人は英語・数学ができるため、先端技術の開発や活用もできそうだ。そのようなわけで、地球に貢献しながら少子高齢化を乗り切る方法となるため、(遅すぎたくらいだが)今は⑰の「第2の開国」をすべき時なのである。    いずれもSustainableBrandsより (図の説明:左図のように、世界人口は2050年には97億人になり、アフリカの増加が著しく、インドも増加し続ける。その理由は、右図のように、アフリカがまだ多産多死社会であり、これは食糧・医療の提供体制やそれに伴う意識の変化によって「多産多死→多産少死→少産少死→少産多死」という人口サイクルが先進国や高所得国から先に進むことが理由だ。そして、中央の図のように、政府の政策や経済発展に伴い、次第に「富士山型《ピラミッド型》→釣鐘型→壺型」に進んで人口が減少し始め、最後は平衡状態になると思われる) *4-1:https://mainichi.jp/articles/20230507/k00/00m/030/106000c?utm_source=article&utm_medium=email&utm_campaign=mailyu&utm_content=20230508 (毎日新聞 2023/5/8) 世界人口考:2080年代「人類の半分はアフリカ人」 研究者が予測、課題は 2022年に80億人を超えた人類に今後、どのような課題が待ち受けているのか。人口減少が続く日本の未来の姿は。人口問題に詳しい日本貿易振興機構上席主任調査研究員の平野克己氏に聞いた。先進国で出生率が低下している背景には、都市化や女性の社会進出が進んだことがある。女性が自らキャリアを選択できるようになって初婚年齢が上がり、婚姻率も下がった。出生率低下は、若者が将来への期待を持てなくなった結果でもある。現在、先進国の人口は主に移民の数で変動している。移民の流入は一部で反発を招き、欧州でブレグジット(英国の欧州連合離脱)、米国ではトランプ前大統領が人気を集める現象につながったと言える。一方、日本、中国、韓国など東アジアは、欧米に比べれば移民の受け入れなどが一般的ではないため、人口減少が加速しやすい傾向がある。アフリカで人口増加が続いているのは、農地が拡大して子供の労働力が求められているからだ。アフリカ中西部の国々では一夫多妻制が大衆的にみられ、女性の若年婚が一般的だ。女性が食糧生産の主体を担い、子供は貴重な労働力となっている。1980年代からアフリカの農地は一貫して拡大しており、そのスピードは2000年以降、年率2・5%に達している。そのため出生率は下がらない。私は、アフリカの人口増加率は国連の中位予測ほどには鈍化しないとみている。80年代には人類の2人に1人がアフリカ人になるかもしれない。世界の人口分布は今後、極めていびつな形になっていく。アフリカの最大の課題は食糧の確保だ。穀物の生産性が低いことに加え、水資源に乏しく、農地拡大にはおのずと限界がある。農村分は賄えても都市人口は半分ほどしか養えていない。解決を図るには、必要な食糧輸入を確保できるよう貿易を安定化させるしかない。アフリカ諸国は小麦の輸入をロシアやウクライナに頼っており、ロシアによるウクライナ侵攻でこの問題の重要性が浮き彫りになった。食糧自給率が低く農業の担い手が高齢化している日本にとっても人ごとではない。産業革命当初から食糧の貿易はグローバリゼーションの基幹であり、安定した貿易体制の確保は、人口爆発後の世界には不可欠だ。日本は30年代以降、人口減少がさらに加速し、企業の連鎖倒産が起こる可能性がある。グローバル競争に勝ち残り海外市場で売り上げを伸ばす企業と、国内のニーズに応える企業に二分されていくのではないか。そうなれば所得格差の拡大は避けられず、それに耐えられる社会をつくれるかどうかが鍵だ。経済的には人口減少はマイナスだ。とはいえ歴史的にみて出生率は政策によって容易に操作できるものではない。子を持つかどうかは各個人の選択であり、どのような生き方も尊重されなければならない。移民受け入れの是非も最終的には国民が判断することだ。いずれにせよ、将来的に世界全体で人口減少のステージに入ることは間違いない。人類全体のあり方は今後、変わっていくだろう。 ●世界人口増、鈍化傾向 アフリカは急増 世界の人口は20世紀以降、技術革新や医療の発達などにより、増加の一途をたどってきた。国連によると、1950年に約25億人だった人口は2022年には80億人に到達。86年に104億人でピークに達し、その後は微減が始まると推計されている。22年の世界の人口は①中国(14億2600万人)②インド(14億1200万人)③米国(3億3700万人)④インドネシア(2億7500万人)の順だったが、23年4月にインドが中国を上回り、50年は①インド(16億6800万人)②中国(13億1700万人)③米国(3億7500万人)④ナイジェリア(3億7500万人)の順になると予測されている。しかし、世界全体の人口増加率は鈍化傾向だ。20年には1950年以降で初めて1%を割り込んだ。1人の女性が生涯に産む子どもの数に当たる合計特殊出生率は世界全体で、1950年の4・86から21年には2・32まで下落。22年から50年の間、61の国と地域でそれぞれ人口が1%以上減少すると予想されている。世界全体で65歳以上の高齢者の割合は22年の10%から50年に16%に上昇し、国連は「年金の持続可能性を改善するなど公的制度の見直しをすべきだ」と指摘する。一方、人口増加を支えるのはアフリカだ。22年時点で14億人だが、50年に24億人、2100年には39億人まで増え、世界全体の4割弱に達すると見込まれている。サハラ以南のアフリカ諸国が、50年までの世界人口増加数の半分以上を占めるという。急激な人口増加は、貧困や教育制度の普及を難しくする懸念がある一方で、生産年齢人口の増加に伴う経済成長が期待されている。 *平野克己 1956年生まれ。91年、アジア経済研究所入所。日本貿易振興機構(JETRO)理事を経て2023年4月から現職。著書に『人口革命 アフリカ化する人類』など。 *4-2:https://blog.canpan.info/sasakawa/archive/8694 (産経新聞 2023年4月26日、) 「第2の開国」に向け意識改革を 少子化の進行で将来の労働力不足が懸念される中、日本での外国人労働の在り方を検討する政府の有識者会議が今月初め、平成5年にスタートした外国人技能実習制度の廃止を求める中間報告書のたたき台を示した。 ≪外国人材獲得で各国に後れ≫ 人材育成による国際貢献を掲げた制度の理念と、安価な労働力確保の抜け道となっている現実との「乖離(かいり)が大きすぎる」というのが理由。今秋に予定される最終報告書では、海外からの人材確保に向けた新制度の設立などが打ち出されるもようだ。現在の技能実習制度に関しては、国内外から批判が強く、見直しは当然と理解する。ただし、瞬く間にパンデミック(世界的流行)に発展した新型コロナウイルス感染や燃料・食料を中心に世界のサプライチェーンを大混乱に陥れたロシアのウクライナ侵攻を見るまでもなく、世界の動きはあまりに速く激しい。海に囲まれた海洋国家として発展してきたわが国は、ともすれば急速に進む国際化の流れに後れを取るきらいがある。世界の先端を切って少子化が進む国でありながら、それに伴う労働力不足対策としての外国人材獲得競争でも先進各国に後れを取っている。制度の見直しに当たり、この点に対する国民の幅広い認識の共有が何よりも必要と考える。理解が広がれば新しい制度に対する国民の支持も広がり、国際化に不可欠な「世界あっての日本」の自覚も深まるからだ。技能実習制度開始後の約30年間を振り返ると、経済の担い手である生産年齢人口(15~64歳)は平成7年に総人口の69.5%、8726万人とピークに達した後、減少に転じ、昨年は7421万人、59.4%となった。総人口比で10%超、1300万人が減った計算で、制度にゆがみを生じる一番の原因となった。27年後の令和32年には全人口の54%、5275万人まで減ると予測されている。ただし、高齢者の就業率アップや女性の社会進出促進で労働人口は変化する。今後、人工知能(AI)など先端技術の活用で人手不足が緩和される可能性も十分、期待できる。制度を見直す以上、政府が消極的な姿勢を長く維持してきた移民政策や、昨年、過去最多の202人が認定されたものの欧米各国に比べ格段に少なく、国際社会から批判を浴びる難民認定制度との整合性を図るのも急務だ。ちなみにウクライナから戦争を逃れてきた人たちは難民の定義に合わないため便宜的に「避難民」の名称が使われ、約2000人の避難民に渡航費や生活費などを支援する日本財団にも「なぜウクライナの人ばかりなのか」といった疑問が寄せられている。法律上はともかく、国民目線にはアフガニスタン難民などとの対応の差に違和感があるということだ。新制度では多様な受け皿を用意する必要がある。日本で10年以上生活し、日本財団の支援事業に携わるウクライナ出身の女性は「ウクライナは農業国。農業を通じて日本の地域づくりにも貢献できるのではないか」と語っている。 ≪イノベーションに人材確保も≫ 海外からの人材というと、都会中心の先端技術分野に目が行くが、最近は地方文化に対するインバウンドの関心も高い。地方も視野に入れた多様な受け皿が外国人材の活躍の場を広げ、多彩な人材確保につながる。そのためにも日本語学習や就職支援制度の強化が欠かせない。昨年末、ウクライナ避難民を対象に実施したアンケートに回答を寄せた750人のうち3人に2人が「ウクライナ情勢が落ち着くまで」、あるいは「できるだけ長く」日本に滞在したいと答えた。戦争が終われば、祖国の復興に向けて帰国する人、引き続き日本に残る人に分かれよう。どの場合も日本文化の良き理解者として、両国の友好や日本の社会づくりへの貢献が期待できる。そんな積み重ねが海外からの安定的な人材活用に道を開き、わが国のイノベーションに必要な有為な人材確保にもつながる。日本はペリー率いる黒船の来航を受け、徳川幕府が嘉永7(1854)年に米国と「日米和親条約」を締結し開国に踏み切った。以後、欧米から輸入した先進技術や知識を取り込むことで近代化を果たした。「人より知識」を重視する気風がいまだに色濃く残る。 ≪多文化との一層の共生図る≫ これからは、米国の政治学者サミュエル・ハンチントンが『文明の衝突』で世界8大文明の一つに位置付けた日本文明を大切にしながら、「人も知識も」の精神で国際社会と向き合い、多文化との一層の共生を図る必要がある。開国から170年を経て、わが国は先進7カ国(G7)に名を連ねるまで発展してきた。その中で、あえて「第2の開国」の言葉を使うことで一層の飛躍を促したいと思う。それにふさわしい意識改革、制度整備が実現したとき、この国の新たな形が見えてくる。 <教育・保育等少子化対策財源は、従来の税に決まっていること> PS(2023年5月18、19日追加):*5-1-1は、政府は①少子化克服のため、関連予算の「倍増」を唱え ②財源として公的医療保険・介護保険の保険料への上乗せを軸とする ③財務省を中心に(買い物の度に負担を感じる消費税より給与から天引きされる保険料の方が負担増を感じにくいので)社会保険料に白羽の矢を立てていた ④社会保険料への上乗せでは十分な財源を確保できない ⑤自民党の少子化対策に関する提言を実行すると総額年8兆円 ⑥特に児童手当に多くの予算が見込まれ、所得制限撤廃で千数百億円、高校までの延長で4000億円かかる ⑦第2子以降の手当増額は2兆円規模 ⑧医療保険は高齢者を含む幅広い年齢層が支払い企業も折半で負担するので社会全体で支える理念に合致し、年金暮らしの高齢者の負担は抑えられる ⑨多くの預貯金を持つ高齢者より生活の苦しい現役世代の保険料が高い ⑩病気やケガに備える医療保険を少子化対策に使うのは「流用」である ⑪受益と負担の対応関係も曖昧 と記載している。 このうち、②は、出産・子育てに伴う医療・介護費用に充当するものでない限り、⑨のとおり流用であるため、支払った保険料を流用するような政府に保険料を払いたい人はいない。また、③のように、「国民が負担感を感じさえしなければよい」と考えるのも論外で、①の少子化の克服はそもそも何のために必要なのかよくわからない。仮に「高齢化時代に生産年齢人口が減るから」と言うのであれば、非正規労働者として社会保険料の支払いを回避している人を皆無にし、生産年齢人口を75歳までにして女性や高齢者の労働参加率を上げればよい。また、甘ったれた日本人よりも真面目に働く外国人は多いため、*5-3のように、制限ばかりが多くて使い捨てにするような「特定技能1号」もやめて「特定技能2号」の拡大を12分野に限らず全業種に広げて外国人労働者を増やせばよいのだ。当然、人権侵害をしながら、難民を無理に送還する必要もない。さらに、少子化の理由とそれを“克服”する道筋が明確でないため、⑤⑥⑦はバラマキのようになってしまい、関連予算の「倍増」が“少子化克服”に資するのかどうかも不明になっている。そのため、科学的検証と整理が必要不可欠だ。 しかし、国民は新たな財源を探さなくても従来から税を支払っているため、④⑧のように、少子化対策と言えば財源確保を声高に叫んだり、的外れの社会保険料上乗せを行ったりするのは変である。まして、病気やケガに備えるための医療保険を少子化対策に使うのは、⑩⑪のとおり、流用そのものであり、ほんの一部を除いて受益と負担の関係がない。さらに、「高齢者を含む社会全体で支えるべき」というのも、これまでに所得税を累進課税で支払済であるため、子育て・介護を自らの負担で行ってきた高齢者にとっては3重負担にほかならない。その上、⑨のように、「高齢者が多くの預貯金を持つ」などと言うのは、それを取り崩して生活しなければならない高齢者にとっては必要な金であり、死後に残った財産には常識的な相続税が課されるため不合理はないのである。つまり、全貌を知らない人が思いつきの“公平感”を振り回すと、むしろ不公平・不公正になるのだ。 また、*5-1-2は、⑫全世代型社会保障の一環として、75歳以上の公的医療保険料を引き上げる改正健康保険法などが成立 ⑬高齢化で膨らむ医療費に充てるほか「出産育児一時金」の財源にも回す ⑭高齢者世帯は物価高・公的年金の目減りで既に苦しく、医療負担増は厳しい追い打ち ⑮国民負担率は約50%で高齢者を支える現役世代の負担は限界に近い ⑯所得と資産で比較的余裕のある高齢者に応能負担を求める方向はやむを得まい ⑰年金収入が一定以上の人の保険料を2024年度から段階的に上げ、対象は75歳以上の4割 ⑱年金収入が年200万円なら2025年度に保険料が年3900円増える ⑲子を産んだ人に全国一律で支給する「出産育児一時金」は42万円から50万円に増額され、2024年度から75歳以上の保険料も財源に充てる ⑳政府は2026年度を目途に「出産費用の公的保険適用」の検討を表明し、首相は保険適用で生じる原則3割の窓口負担も実質0にする考えを示す と記載している。 ⑫⑬⑭⑮は事実だが、⑰⑱のように、たった200万円/年(16.7万円/月)の年金収入を一定以上の年金収入として保険料を段階的に上げるなどという発想は、最低生活を保障する生活保護費が単身者で10万円〜13万円/月、夫婦2人世帯なら15万円〜18万円/月で、保険診療は原則無料になることを考えれば、それ自体が高齢者虐待である。そんなことをしてまで、⑲のように、「出産育児一時金」を出したり、⑳のように、「出産費用を公的保険適用にすれば、3割の窓口負担も実質0にする」などという必要は全くないし、こんなことを言うような次世代を増やすために少子化対策をしても無益だ。最後に、⑯も、所得は所得税課税済で、死後の残余財産には相続税が課されるので、応能負担を求めると称してそこまでぶんだくる必要はない。    2023.4.1西日本新聞 2023.4.1毎日新聞 2023.4.1東京新聞 (図の説明:左図が自民党の少子化対策のたたき台で、中央の図が、自民党幹部の主な発言だ。私は、教育・保育の充実と義務教育の無償化を最優先にすれば、親の当たりはずれなく、どの子もよい環境で必要な教育を受けられるため、義務教育期間の延長・義務教育の無償化・給食の無償化、保育・学童保育の充実《保育士数の増加・預かり中の教育・給食の提供など》、国立大学・大学院の授業料低減等を、どの子に対しても平等に、親に関係なく行うのがよいと考える。しかし、出産費用及び子の医療費の無償化はやりすぎで、保険適用して1~3割負担にすれば十分だ。また、右図のように、「保険の支え手が増えることによって制度維持に貢献するから少子化対策費の財源に年金・医療・介護保険を使う」などとする意見があるが、これは異なる保険財源を流用するための屁理屈にほかならない。支え手を増やしたければ、組織内失業者をなくし、労働法で保護されない非正規労働を禁止し、高齢者・女性・外国人の労働参加率を上げることによって、直接的に増やした方が効果的である。なお、無償の義務教育を提供することは憲法第26条に定められた国の責務であるため、 新たに財源を探すのではなく、*5-2の防衛費より優先的に支出すべきである。そして、我が国はこのほかにも無駄な歳出に事欠かないため、これを削って本当に必要な費用は出すべきなのだ) *5-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230518&ng=DGKKZO71097660X10C23A5PD0000 (日経新聞 2023.5.18) 少子化克服、力不足の財源、税活用に及び腰、衆院選意識 政府・与党の議論低調 政府は少子化対策の財源確保策として公的医療保険や介護保険の保険料への上乗せを軸とする方針だ。関連予算の「倍増」を唱えながらも、国民の負担に直結する税の議論は政府・与党で乏しい。衆院の早期解散を意識し本格的な検討に及び腰な姿勢が背景にある。政府は経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)を6月中旬ごろにとりまとめる。財源を含む少子化対策の大枠を記す。最終決定まで1カ月ほどしか残っていないのに、与党政務調査会の全体会議や各部会で財源に関する表だった議論はない。昨年12月に防衛財源を決定した際も直前になって岸田文雄首相が政府・与党の幹部を呼び増税方針を打ち出した。防衛費を国内総生産(GDP)比で1%から2%に増額する一方、財源論は党内で紛糾し、増税法案は先送りとなったままだ。責任の所在があいまいな実態がある。党は茂木敏充幹事長が「『こども・若者』輝く未来創造本部」の本部長を務め、萩生田光一政調会長が政策全般の責任者を担う。茂木氏は「既存の保険料収入の活用でできる限り確保したい」と料率上げには慎重だ。萩生田氏は防衛財源で増税の先送りなどを目指す立ち位置で、負担増に前向きではない。財源のメドがつかないまま首相が子育て予算の「倍増」を打ち出し、3月末には政府・自民でそれぞれ子育てメニューをまとめた。19日に開幕する主要7カ国首脳会議(G7広島サミット)の直後など、早期に首相が衆院解散に打って出るとの見方がくすぶる。閣僚経験者は「選挙があると思うと、税のような直接的な国民負担の話は打ち出しづらい」と漏らす。買い物のたびに負担を感じる消費税より、給与から天引きされる保険料は負担増を感じにくい。政治的な反発を受けにくいとして財務省を中心に早々に社会保険料の活用に白羽の矢を立てていた経緯があった。負担増の具体策を明確にすると次期衆院選の争点となる可能性がある。政府・与党内では骨太の方針の段階では大枠を示すにとどめ、年末に具体策を得るシナリオも浮かぶ。その間に衆院選を打てれば、争点化を回避しやすくなるためだ。社会保険料への上乗せでは十分な財源を確保できない懸念がある。自民党が3月にまとめた少子化対策の提言では60項目ほどのメニューを挙げた。そのまま実行すると予算総額は年8兆円規模に及ぶとされる。こども家庭庁の予算規模を倍増する場合は年4.8兆円の財源を新たに確保する必要がある。特に多くの予算が見込まれるのは児童手当だ。政府内には所得制限を撤廃すれば千数百億円、支給を高校生まで延長すると4000億円程度かかるとの試算がある。第2子以降の手当の増額には2兆円規模が必要になるとの見通しもある。政府は40年に社会保障給付費が190兆円程度に膨らむと予測する。その場合、保険料負担は現状からおよそ4割増える。現役世代に負担が集中する社会保険料の上昇は可処分所得の伸び悩みの一因となるとの指摘も根強い。産業界で盛り上がりつつある大幅賃上げの効果を打ち消しかねない。首相は10日、日本経済新聞のインタビューで少子化対策や防衛力強化の財源に関して「社会全体で支える」と説明した。医療保険の場合、年金保険料と異なり高齢者を含む幅広い年齢層が支払う。企業も折半で負担する。社会全体で支えるとの理念には合致する。所得に応じた負担が原則で、年金暮らしの高齢者らの負担は抑えられる。多くの預貯金を持つ高齢者らより、生活の苦しい現役世代の方が保険料が高くなるといった現象が起きる。病気やケガに備える医療保険の仕組みを少子化対策に使うことは「流用」となり、原則にあわない。受益と負担の対応関係もあいまいになる。増税論議を求める声はある。経済界、学界、労働界の有志でつくる民間組織「令和国民会議(令和臨調)」は4月「税を軸に安定的な財源を確保する」との提言を出した。首相は17日のこども未来戦略会議で「安定的な財源のあり方について集中的に議論をいただきたい」と呼びかけた。6月までにこども未来戦略方針をまとめる。会議に参加した経団連の十倉雅和会長は医療・介護保険の給付抑制策と税活用を組み合わせた「ベストミックスを追求すべきだ」と訴えた。会議終了後、記者団に語った。これまで首相は「消費税の引き上げは考えていない」と再三否定してきた。世に問うことすら封じたままでは「次元の異なる少子化対策」はおぼつかない。 *5-1-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1036548 (佐賀新聞 2023/5/16) 高齢者の医療負担増 子や孫の未来を支えたい 75歳以上の公的医療保険料を引き上げる改正健康保険法などが成立した。年齢にかかわらず経済力に応じて支え合う全世代型社会保障の一環だ。高齢化で膨らむ医療費に充てるほか「出産育児一時金」の財源にも回す。高齢者世帯は物価高、公的年金目減りで既に苦しい。医療負担増は厳しい追い打ちだ。ただ国民や企業が所得の中から払っている税と社会保険料の割合である国民負担率は約50%だ。高齢者を支える現役世代の負担は限界に近い。少子化で人口が細りゆく将来世代の暮らしは、さらに心配だ。子や孫たちの未来を支えていくには、所得と資産で比較的余裕のある高齢者に応能負担を求める方向はやむを得まい。75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の医療費は約17兆7千億円(窓口負担を除く)に上る。財源は、公費と加入者が払う保険料以外の4割が現役世代からの支援金。その負担が重くなり、大企業の社員が入る健康保険組合でも8割は赤字だ。負担緩和のため改正法は、年金収入が一定以上の人の保険料を2024年度から段階的に上げる。対象は75歳以上の4割だ。年金収入が年200万円なら25年度に保険料が年3900円増える。後期高齢者医療制度は開始以降に現役世代の財政負担が7割増えたが、高齢者は2割増だ。50年後は働き手の15~64歳が今より約3千万人減る一方、65歳以上は人口の4割まで占めるようになる。現役世代に頼る負担の在り方ではもう続かない。子どもを産んだ人へ全国一律で支給する「出産育児一時金」は4月、42万円から50万円に増額された。主な財源は、現役世代が加入する公的医療保険だ。これを「出産・子育てを全世代で支える」として、24年度からは75歳以上の保険料も財源に充てることになった。岸田文雄首相が掲げる「異次元の少子化対策」の目玉として趣旨は理解できる。気になるのは、政府が26年度をめどに「出産費用の公的保険適用」の検討も表明したことだ。同じ出産費用支援でも一時金と保険適用では方向性が大きく異なる。正常分娩は保険が利かず各医療機関が価格を決めている。21年度の公的病院の平均出産費用は、最高の東京都が約56万5千円で、最低の鳥取県より20万円以上高い。全国平均は約45万5千円だが、「自由診療」を前提に一時金を増額すれば、そのたびに値上げで「いたちごっこ」になりがちだ。「公定価格」を決めて保険適用すれば、医療機関が自由に値上げすることはできなくなる。問題は公定価格の決め方が容易ではないことだ。地方の水準に合わせれば、都市部の医療機関は経営難になる。逆に都市部を基準にすれば医療保険財政への負荷が大きい。しかも首相は保険適用で生じる原則3割の窓口負担も実質ゼロにする考えを示してるが、肝心のその財源は見えていない。政策上の矛盾をどう整理するのか。財源はどこに求めるのか。こうした土台部分の議論抜きで、サービスの充実ばかりをアピールするのでは、国民は負担増を課されても納得して応じられない。政府は少子化対策の財源として医療保険を軸に社会保険料への上乗せ徴収をさらに検討する。現役世代のみならず、今は経済的余裕がある高齢者にも当然限界はある。負担増の前に、削れる給付を極力削る努力も必要だ。 *5-2:ttps://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/946105 (京都新聞社説 2022年12月24日) 来年度予算案 防衛費膨張のひずみ憂う なし崩しの肥大化である。政府が決定した2023年度予算案は、一般会計の歳出総額が114兆3千億円に達した。11年連続で過去最大を更新するにとどまらず、本年度当初より6兆円以上も大きく膨れ上がった。岸田文雄首相が掲げた防衛費の大幅増額に主眼を置いて1・26倍に急増させた上、今後の増額財源もプールする破格の扱いで全体を押し上げた。高齢化に伴って社会保障費も伸び続けており、急激な防衛費の増大が、借金頼みの財政運営のさらなる圧迫要因として重くのしかかっている。岸田氏が防衛増税を求める前提としていた歳出改革の努力は見えず、財政規律のたがは外れたままだ。はるかに身の丈を超えた予算膨張は、国民生活へのしわ寄せと将来世代へのつけを際限なく広げかねない。23年度の防衛費は過去最大の6兆8千億円。反撃能力保有への転換に伴う攻撃用のミサイル取得など本年度当初の5兆4千億円から跳ね上がる。社会保障費、地方交付税に次ぐ規模となり、全国の道路や橋などを整備する公共事業費を上回る。身近なインフラの老朽化や災害対応の整備遅れが問題となる一方で、膨張する防衛費の突出感は否めない。さらに5年間で43兆円に増やす財源として、剰余金などをかき集めた「防衛力強化資金」約4兆6千億円を一括計上して確保するとした。ただ、こうした財源も他の用途からの付け替えに過ぎない。これまで一般会計の決算剰余金は国債の償還と補正予算に半分ずつ充てていた。それを防衛費に回すとなれば、今後の補正予算などが赤字国債に一段と依存する可能性が高まる。国有ビル売却の一時収入も含まれ、とても安定財源とは言えない。高価な装備品は購入費に加え保守・運用費もかさみ、将来にわたる重荷となるのは必至だ。最大費目の社会保障費は6千億円増えて37兆円に迫り、高齢化の加速による医療費の伸び抑制は容易でない。岸田氏が掲げていた「子ども予算の倍増」は財源の見通しが立たず、防衛費増に追いやられた形だ。一方、新型コロナウイルス対策などを名目に内閣の裁量で使い道を決める予備費を本年度と同じ5兆円盛った。流行時も強い行動制限を避ける共存策に軸足を移した政府が、多額の予備費を持ち続ける道理はない。財政民主主義に反し、無駄遣いの温床であるのは明らかだ。企業の業績改善などで税収は過去最高を見込むが、歳出増は賄えない。35兆6千億円の国債発行で歳入の3割を穴埋めする借金体質が続く。政府は防衛向けの税外収入増で新規発行を抑えたとするが、近年は大型補正予算での増発が常態化している。日銀が大規模金融緩和の修正に動く中、1千兆円超に積み上がった国債の利払い費増加が財政運営の足かせとなりかねない。「大幅増額ありき」で施策強化を取り繕うのでなく、地に足のついた持続可能な社会づくりに必要な中身は何かを、国会で徹底的に議論し精査すべきだ。 *5-3:https://mainichi.jp/articles/20230423/k00/00m/040/183000c (毎日新聞 2023/4/24) 外国人の無期限就労OK「特定技能2号」拡大を 入管庁が自民に提案 出入国在留管理庁は24日、自民党の外国人労働者等特別委員会で、熟練した技能を有する外国人労働者が取得できる在留資格「特定技能2号」の大幅な対象拡大を提案した。実現すれば人手不足が深刻な12分野で外国人の無期限就労が可能になる。対象拡大には閣議決定による法務省令の改正が必要で、政府は6月の閣議決定を目指したい考えだ。 ●人手不足に対応、2→12分野へ 特定技能は2019年4月に設けられた在留資格。技能試験と日本語試験に合格するか3年の技能実習を修了すれば取得できる「1号」(在留期間は通算5年)と、より熟練した技能が必要で在留期間の更新回数に上限がない「2号」がある。1号は12分野が対象だが、2号はこのうち「建設」「造船」の2分野しか認められていない。また、「介護」は介護福祉士の資格を取得すれば、別制度で無期限就労が可能だ。今月10日には、国際貢献を目的に外国人の技能を育成する「技能実習」と、特定技能の見直しを検討中の政府の有識者会議で中間報告書のたたき台が示され、技能実習を廃止して新制度を創設し特定技能につなげる案が提示されている。2号の対象が拡大されれば、外国人労働者が日本でキャリアアップしながら長期就労できる枠組みが整う。特定技能は24年4月で制度創設から丸5年となり、1号での在留期間が上限に達する外国人労働者が出てくる。各分野を所管する省庁がこれまでに業界団体にヒアリングしたところ、いずれも2号への移行が可能な制度変更を希望したという。2号は家族の帯同が認められ、5年以上就労して日本滞在が10年になれば永住権取得の道が開ける。2月末現在の在留者数は1号が14万6002人で、2号は10人。2号の対象が拡大されれば1号からの流入が加速することも予想されるが、2号は現場の監督者として業務を統括できる技能が求められ、取得のハードルが高いという側面もある。与党内では今回の入管庁の提案を踏まえ、分野ごとに対象拡大の是非が議論される見通しだ。外国人の長期就労や永住者を増やす政策は保守層に慎重論が根強いことから、議論が難航する可能性がある。【山本将克】 ●特定技能(在留期間) 1号(最長5年)/2号(上限なし) 建設/あり、造船/あり 介護/別制度あり ビルクリーニング/追加を提案、製造業/追加を提案、自動車整備/追加を提案、航空/追加を提案、宿泊/追加を提案、農業/追加を提案、漁業/追加を提案、飲食料品製造業/追加を提案、外食業/追加を提案 <少子化対策財源として医療・介護保険は不適切> PS(2023年5月24、26日追加):*6-1は、岸田首相が①「少子化対策の集中取組期間で増やす予算の財源に消費税を含む新たな税負担は考えていない」と明言し ②「徹底した歳出改革による財源確保を図る」と強調、既定予算の最大限の活用も挙げた ③「歳出改革の徹底で国民の実質的な負担を最大限抑制する」とも述べ ④経済成長で財源確保をめざす方向も明示した としており、私は、①②③④に賛成だ。 しかし、*6-2は、⑤政府は「異次元の少子化対策」の柱に位置付ける児童手当拡充で新たに高校生に月額1万円を支給する方針で ⑥3人以上の子がいる世帯割合が減少しているため、3歳から小学生までを対象に第3子以降の支給額も1万5千円から3万円に倍増する方向で ⑦所得制限は撤廃 ⑧現在16~18歳の子1人につき親の課税所得から38万円差し引かれる「扶養控除」縮小案も浮上し ⑨財源は歳出カット・企業の拠出金、公的医療保険料への上乗せ としているが、⑤は“異次元”ありきの児童手当拡充なので、効果の検証がされていない。ただし、同じ効果を狙っているものの高所得者ほど控除額が大きい所得税の扶養控除廃止とセットであれば、⑦⑧はさほど負担増にならない筈である。しかし、⑥の第3子以降は1万5千円から3万円に倍増というのは、3番目以降の子が1・2番目の子より費用がかかるわけではないため、「生めよ増やせよ」政策であり不要だ。3~18歳は全員1万円でよいのではないか?また、⑨のように増加する少子化対策の財源を歳出カットと企業の拠出金で賄うのはよいが、公的医険料は出産の医療保険適用等の医療に限るべきである。さらに、歳出カットも、福祉財源はもともと足りないのだから、ここに手を付けるべきではない。事例として、介護保険料を挙げれば、*6-3は、妻が1982年に脳梗塞を患って左半身麻痺となり、常時介護が必要になった時から、本来なら社会が手を差し伸べるべきだったが、介護保険制度が作られたのが2000年だったため、夫が40年間も介護しなければならず、老々介護状態になって行き詰った痛ましい事例なのである。その上、2000年に作られた介護保険制度は、40歳で加入して介護保険料の支払義務が生じ、65歳以上の被保険者は年金から天引きされるという未だ変則的で不十分なものであるため、これこそ全世代型にすべきなのだ。 なお、*6-4のように、日本医師会や全国老人保健施設協会等の12団体が、⑩物価高騰・賃金上昇への対応を巡る合同声明を発表し、⑪医療・介護は公定価格のため、物価上昇に対応する原資が必要だとし ⑫「少子化対策は重要だが、病や障害に苦しむ方々のための財源を切り崩してはならない」として財源論をけん制し ⑬政府がまとめる骨太の方針に、医療・介護分野での物価高騰と賃上げへの対応を明記することを求めた としている。医療・介護分野のサービスは消費税非課税取引となっており、課税売上げに消費税がかからず課税仕入れに係る消費税額が控除できないため、全消費税額を医療・介護事業者負担している。そのため、消費税率が上がれば上がるほど経営が苦しくなった。その上、2023年1月の物価上昇は、最も上昇幅の大きな生鮮食品を除く食料とエネルギーとその他の合計で4.2%もあり、必需品の物価上昇は医療・介護分野はじめ所得の低い生活者ほど負担が大きい。これに加えて働き方改革と賃上げを行うのであれば、⑩⑪のとおり、他産業と同じ水準で医療・介護の公定価格を上げるしかなく、⑫のとおり、医療・介護制度の財源を削る選択肢などない。そのため、⑬のとおり、医療・介護制度の充実と物価高騰・賃上げ対応を骨太の方針に明記しなければ、人材難となって、医療・介護の両方とも質の低下から崩壊に向かうしかないのである。    2023.4.1朝日新聞 2023.4.12北海道新聞 2023.5.23日経新聞 (図の説明:左図は、少子化対策試案のタイムスケジュールだが、育児環境の改善はよいものの、目的を少子化の反転として危機感を煽っている点が生物学・生態学の視点に欠ける。また、少子化対策は、国民が気づかぬように財源を確保しながら異次元のバラマキをすることに意義があるのではなく、人的投資をすることや子育てしやすくすることに価値があるため、中央の図の優先順位や財源に違和感があるのだ。また、右図のように、医療保険や介護保険から少子化対策費を支出し、国民の生活を支えるべき医療・介護制度をさらに危うくするのは論外だ)    2023.3.7みずほリサーチ 2023.1.23西日本新聞 2023.5.25沖縄タイムス (図の説明:左図のように、前年同月比の物価上昇が毎月起こっており、エネルギー・食糧等の必需品の上昇割合が大きい。また、中央の図のように、児童手当拡充のうち第2子以降の増額で2~3兆円を要するそうだが、第2子以降だから金がかかるわけではないため不要で、公教育の無償化の方がむしろ全員の役に立つ。なお、右図のような金額しか見ていない医療等の社会保障改革は、人材不足によって質の低下や制度崩壊に至らしめる可能性があるため有害である) *6-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230523&ng=DGKKZO71237430T20C23A5MM8000 (日経新聞 2023.5.23) 少子化対策財源「消費税考えず」 首相、歳出改革を徹底 岸田文雄首相は22日、少子化対策を巡る3年間の集中取り組み期間で増やす予算の財源について「消費税を含めた新たな税負担は考えていない」と明言した。徹底した歳出改革や経済成長で実質的な国民負担を抑制する方向性を指示した。政府が22日に首相官邸で開いた「こども未来戦略会議」で語った。「企業を含め社会、経済の参加者全体が連帯し、公平な立場で子育て世帯を広く支援していく新たな枠組み」に言及した。与党の意見を踏まえ「具体的に検討し、結論を出していく必要がある」と話した。次回会合でこども未来戦略方針の素案を示して議論する。6月に決める経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)に盛り込む。首相は「何よりも徹底した歳出改革による財源確保を図る」と強調した。既定予算の最大限の活用も挙げた。「歳出改革の徹底などにより、国民の実質的な負担を最大限抑制する」と述べた。経済成長で財源確保をめざす方向も明示。「持続的で構造的な賃上げなど官民連携による投資活性化に向けた取り組みを先行させ、経済基盤および財源基盤を確固たるものとしていく」と訴えた。 *6-2:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1041396 (佐賀新聞 2023/5/23) 児童手当、高校生に月1万円、小学生まで第3子倍増、政府検討 政府は「次元の異なる少子化対策」の柱に位置付ける児童手当拡充で、新たに高校生に月額1万円を支給する方針を固めた。現行の支給は中学生まで。多子世帯の経済負担を軽減するため、3歳から小学生までを対象に、第3子以降の支給額も現在の1万5千円から3万円に倍増する方向で検討している。政府関係者が23日、明らかにした。一定以上の所得がある世帯は不支給または減額となっているが、この所得制限も撤廃する方向。児童手当の支給対象年齢を高校生まで引き上げる一方、税負担を軽減する「扶養控除」の縮小案が浮上していることも判明。現在は16歳以上19歳未満の子ども1人につき、親の課税所得から38万円が差し引かれる。政府は岸田文雄首相が議長を務める「こども未来戦略会議」で少子化対策の具体策や財源の議論を進めている。6月までに考え方をまとめ、経済財政運営の指針「骨太方針」に反映させる。現行の児童手当は3歳未満の子ども1人につき月額1万5千円、3歳から中学生までは1万円が支給される。第3子以降は3歳から小学生まで1万5千円となっている。政府は3月末に公表した少子化対策の試案で、児童手当の拡充を明記。多子世帯に関しては、子どもが3人以上いる世帯の割合が減少し、経済的に余裕がないとの調査結果もあることから、第3子以降の支給額を倍増する方向となった。今後3年間の具体策をまとめた「こども・子育て支援加速化プラン」を策定。年間3兆円規模の追加予算を確保するため、財源として歳出カットや企業による拠出金、社会保険料への上乗せ徴収を検討している。このうち上乗せ徴収は2026年度にも始める方向で調整。公的医療保険が有力で1兆円程度を捻出し、「支援金」として子ども予算に活用する方針だ。 *児童手当:家庭生活の安定と児童の健全な成長を目的に1972年に始まった現金給付。現在の仕組みでは、0歳から中学卒業までの子どもが対象。年齢や人数に応じて1人当たり月額1万~1万5千円が支給される。所得制限が設けられており、制限を超えた世帯は一律5千円の「特例給付」となる。2022年10月からは一部の高収入世帯を対象に手当が廃止された。手当の費用は国や自治体、事業主が負担し、予算規模は約2兆円に上る。 *6-3:https://mainichi.jp/articles/20230522/k00/00m/040/201000c?utm_source=article&utm_medium=email&utm_campaign=mailhiru&utm_content=20230523 (毎日新聞 2023/5/23) 40年介護した妻を車椅子ごと海へ 被告が悔やむ「最後のうそ」 整備しながら40年間使い続けた特注の車椅子を力いっぱい押し、妻を海に突き落とした。「愛する人を、最後はうそをついて殺してしまった」。2022年11月に神奈川県大磯町の漁港で起きた殺人事件。40年間介護してきた妻照子さん(79)を殺害したとして殺人罪で起訴されて勾留中の藤原宏被告(81)が毎日新聞の取材に応じ、記者の前でそう悔やんだ。最愛の人を手にかけるまでに何があったのか。藤原被告は23年2月以降計11回、拘置施設で記者と接見したほか、経緯などをつづった手記も寄せた。初めて接見した時、被告は記者をやや警戒しているように感じた。世間話や雑談には応じるものの「事件に関することは語れない」と告げられた。それが、3回目の接見の時だった。被告は「こんな話を信用できるのか分かりませんが」と前置きした上で、事件当日のこと、妻との生活のことについて、とつとつと話し始めた。その後の接見も含め、被告の口から何度も聞かれたのは後悔や謝罪の言葉だった。「彼女には一生つらい思いをさせないと決めていたが、最後は殺してしまった。申し訳ないことをした」。自ら妻を介護することへの強いこだわりもにじませ「(どちらかが)死ぬまで介護するつもりだった」などと語った。起訴状などによると、被告は22年11月2日午後5時半ごろ、漁港の岸壁から車椅子ごと照子さんを海に突き落とし、溺死させたとされる。照子さんは1982年に脳梗塞(こうそく)を患い、左半身がまひ。常時介護が必要な「要介護3」の認定を受けていた。被告によると、26歳の時に勤務先のスーパーマーケットで同僚だった照子さんと結婚し2人の息子に恵まれた。「立派に育ってくれ、私にとって自慢の2人でした」と目を細めた。だが、40歳を前に妻が脳梗塞で倒れる。医師からは「脳梗塞には前兆がある。今後は見逃さないように」と助言された。好きだった車の運転ができなくなった妻を見て、被告は「仕事に追われ、家族を見ていなかった私の責任。これ以上つらい思いをさせない」と心に決めたという。被告はスーパーを辞め、比較的時間の融通が利くコンビニエンスストアの経営などで生計を立てながら自宅で介護を続けた。息子が独立して2人暮らしになった後も妻のために3食を手作りした。自宅マンションのベランダには妻が好きな花をいくつも並べた。近所の住民によると、照子さんは「料理はおいしいし、夫が花に水をやってくれる」とよくうれしそうに話していたという。そんな2人の生活は、事件の約10カ月前に暗転する。妻はそれまでは自ら車椅子を動かすこともできたが、ほぼ寝たきりになった。1日に何度も失禁を繰り返すようになり、その度に被告が着替えさせた。被告自身も持病の糖尿病が悪化し、頻尿で夜も眠れなくなった。体重も激減し、パニックになることもあった。「こんな状態で介護施設に入所しても迷惑をかけるだけ。行きたくないな」。この頃、妻は度々目に涙を浮かべながらつぶやくようになった。週2回ほどデイサービスの施設に通っていたものの、被告は「死ぬまで面倒を見るから」と妻に伝えていた。一方で、被告は周囲の強い勧めを受け、妻の思いに応えられないことに罪悪感を感じながら施設への入所手続きを進めていた。在宅で介護しようと思いつつ、自身の体調不良もあって施設入所を選ばなければならないことに葛藤する日々。そんな中、「事件の2、3カ月前には漠然と、一緒に海に飛び込んで死のうと考えるようになった」と明かす。最終的に決意したのは当日の朝だった。「その日に決めた理由ははっきりとは説明できないが、施設側による彼女への入所の説明が数日後に迫っていたことが、心のどこかにあったのかもしれない」と振り返る。「海に行こう。息子も会いに来る」。うそを言って妻を誘い出し、自ら車を運転して自宅から約5キロ離れた漁港に着いた。「息子はいないんじゃない?」「もうすぐ来るよ」太平洋を見渡した岸壁でのこんな会話が最後だったと記憶している。「海に突き落とした後、自分も海に飛び込もうとした。だが、息子の顔がとっさに目の前に浮かび、飛び込めなかった」。自宅に戻り、息子に連絡して経緯を説明した。息子はすぐに警察に通報し、翌朝逮捕された。「施設に入ると彼女が苦しむと思い込み、自分で介護することしか頭になかった。施設に入所させて、2人で生き続けることが正しかったんだろう。でも当時はとにかく混乱していた。愛する人を、最後はうそをついて殺してしまった。どんな刑になってもしっかりと罪を償いたい。そして、いつか外に出られるようになったら、真っ先に墓参りをしたい」。藤原被告はそう言って天を仰いだ。裁判員裁判は7月に開かれる予定だ。 ●介護者の支援体制充実を 高齢化が進んで「老老介護」が増える中、介護する人が介護される人を殺害したり殺害しようとしたりする事件が後を絶たない。自分一人で妻や夫を介護することに強い責任感を持ち社会から孤立しがちで、自らSOSを発信することはまれだ。専門家は「事件に至る前に介護者の異変に気づけるよう支援体制を充実させるべきだ」と指摘する。介護を巡る殺人事件に詳しい日本福祉大の湯原悦子教授(司法福祉論)は「日本の介護関連の制度は欧米などに比べて介護者への支援やサポートが手薄だ。厚生労働省は『介護者本人の人生の支援』との理念を掲げるが、具体的な支援策は乏しい」と語る。例えば、英国では介護される人に加えて介護者も自治体に直接相談できるなど支援体制が充実している。湯原教授は「(介護者の状況を分析・評価する)アセスメントを実施し、理念の実現に向けて支援策を行うことが『介護殺人』の防止につながる」と提言する。NPO法人「地域共生を支える医療・介護・市民全国ネットワーク」(千葉県松戸市)の岡崎和佳子理事は自身もケアマネジャーである経験を踏まえ「介護者を含めたその家庭の介護に関する状況の把握を国はケアマネジャーの役割としている。だが、介護される人に関することだけでも仕事量が膨大で、介護者の異変に気づくのは容易ではない」と説明。「ケアマネジャーに頼らなくても介護者の異変に気づくことができるように、介護者を対象としたケースワーカーを置くなどの仕組みづくりが必要だ」と訴える。 *6-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230526&ng=DGKKZO71338390V20C23A5EP0000 (日経新聞 2023.5.26) 医師会など「物価高対応、原資が必要」 医療・介護巡り 少子化対策の財源論けん制 日本医師会や全国老人保健施設協会など12団体は25日、物価高騰や賃金上昇への対応を巡る合同声明を発表した。医療や介護は公定価格であるため、物価上昇に対応するには原資が必要だと主張した。そのうえで「少子化対策は重要な施策だが、病や障害に苦しむ方々のための財源を切り崩してはならない」として、対策に向けた財源論をけん制した。声明では政府が6月にもまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)に、医療や介護分野での物価高騰と賃上げへの対応を明記することを求めた。政府が進める少子化対策の財源について「診療報酬・介護報酬の抑制などの意見もある」と触れ、財源としての活用には異論があることをにじませた。 <イノベーションと社内失業・労働移動など> PS(2023年5月28、29日追加):*7-1-1は、①G7広島サミットが世界が直面する多面的危機解決に、どれだけ成果を上げたか疑問 ②石炭火力・天然ガス等の化石燃料との決別に年次目標を示さず、昨年から殆ど進展がなかった ③サミット共同宣言は「全てのG7諸国の排出量は既にピークを迎えた」「世界の気温上昇を抑える上で、全ての主要経済国が果たすべき重要な役割を認識する」と指摘し ④全締約国に対して削減目標の深掘りと2050年までの「ネット0目標」を求めたが ⑤G7のカナダ・米国・日本・ドイツのCO₂排出量/人は中国より多く世界平均以下はフランスだけで ⑥技術も資金も豊かな先進国が、排出量/人が世界平均半分以下のインドに一層の削減努力を求める根拠は薄い ⑦国連のグテレス事務総長は、新興国に2050年のなるべく近い時期のネット0達成を求め、G7にはネット0の目標年次を2050年から2040年に前倒しすることを求めたが ⑧日本は議長国としてのリーダーシップを示さず、既得権益に配慮して石炭火力・化石燃料等の廃絶に否定的な姿勢で前向きな合意の足を引っ張った としている。また、*7-1-2は、⑨G7気候・エネルギー・環境相会合は最優先課題の脱炭素の推進で目立った成果を打ち出せず、日本の内向きな姿勢が足かせとなった ⑩石炭火力発電の温存等に関し、会合前から議長国としてのかじ取りに疑問の声があり ⑪会合はプラスチックごみの新たな汚染を2040年に0にする目標設定や生物多様性保全の新枠組み設立等の成果を上げたが、気候変動対策は進展に乏しかった ⑫G7は昨年2035年までに電力部門の完全又は大部分の脱炭素化に合意し、英国・カナダは「大部分」を削除して「完全脱炭素化」に強化することを、ドイツは2035年からの前倒しを迫ったが、日本は昨年の合意内容の踏襲に留める姿勢を崩さず、他の国と「6対1」の構図が生まれ、声明は昨年の合意をなぞった ⑬日本は原発事故処理水の海洋放出について「透明性あるプロセスを歓迎する」との文言を声明に盛り込もうとしたが、他国は難色を示し、ドイツは関連部分を全て削除するよう要求した とする。 このうち、②⑧⑨⑩⑪⑫のように、日本が国内に存在する再エネを利用せずに石炭火力・天然ガス等の輸入化石燃料に固執するのは、エネルギー自給率を上げる機会を自ら放棄している。また、化石燃料の代替として変動費無料の再エネで作れる水素(H₂)にわざわざ窒素(N₂)を結合させてアンモニア(NH₃)を作れば、コストが上がるだけでなく窒素酸化物(NOx)の排気ガスを出す燃料になるのに、他国の反対にもかかわらずアンモニアの燃料利用を進めるのは、労力と資金の無駄遣いである。さらに、⑬の原発事故処理水の海洋放出も、状況が透明ならよいのではなく無害であることが証明されなければならないのに、放出する分量を無視して濃度が規制値以下であることを主張しているだけであるため、科学的説得力に欠ける。その上、原発回帰しているのも、パリ協定より遅れている。さらに、③④⑤⑥のように、G7各国のCO₂排出量/人の方が多いのに「既にピークを迎えた」として中国やインドに主要経済国として果たすべき役割をG7から指摘するのもおかしく、⑦のグテレス事務総長の発言が妥当だろう。そのため、これらを総合すると、①のように、世界が直面する環境問題の解決に、G7広島サミットがどれだけ成果を上げたか疑問ということになる。 *7-1-3は、⑭EVシフトとデジタル化の中、ドイツの自動車生産が生産コストの安い国外に流出するリスクがあり ⑮デトロイトは米国の自動車生産の中心地だったが、労働コストの問題から他地域に生産が流出した ⑯生産コストの高いドイツも自動車産業とそのバリューチェーンが直面する課題は大きい ⑰EVシフトが進むドイツでは部品メーカーが人員削減を進めている 等としている。確かに、このまま化石燃料を使うエンジン車に固執し続ければ、デジタル化に追いつけず、部品点数が多い分だけ高コスト構造になり、CO₂やNOxを排出して環境悪化に繋がるので、EVか水素(H₂)エンジン車に替える以外の選択肢はない。しかし、日本の場合は労働市場の流動性が低く、労働移動しにくい社会であるため、さらに逡巡することになり、この結果、日本がイノベーションの足を引っ張ることになるのである。 これについて、*7-2-1は、「雇用流動性と付加価値率は逆U字型の関係になる」としているが、変化の激しいイノベーションの時代には、雇用流動性が高くなければ社内失業が増え、国全体としてはより生産性の高い部門で人手不足になる。そのため、人が移動しないことを善とするのではなく、個人がキャリアを形成してそれを活かしながらよりよい仕事に転職していけるジョブ型正社員(欧米では、こちらが普通)を増やすことが、双方にとって望ましいと思う。 なお、*7-2-2は、「政府は2028年度までにパートやアルバイトの人に雇用保険を拡大し、非正規の立場で働く人も失業給付や育児休業給付を受け取れるようにして安心して出産や子育てができる環境を整える」としているが、アルバイトはともかく、女性や高齢者でも雇用していれば正規労働者にするのが本筋であるため、雇用者は人員配置を見直し、生産性を向上させて、労働には差別なく報いるべきである。この際、労働時間が20時間未満/週という短時間であることは正規労働者の要件を満たさないわけではなく、就業規則で短時間勤務従業員の存在と報酬の計算方法を規定すれば良いだけだ。ただ、正規労働者は医療保険料・介護保険料・年金保険料も支払わなければならないが、これも差別なく応分の負担をするのが筋である。    2023.4.3日経新聞 2023.4.15日経新聞 2023.4.18静岡新聞 (図の説明:左と中央の図が、G7広島サミットの環境相会合の主な論点と各国の主張で、他国は石炭火力の廃止時期の明記やEV導入の加速を主張したが、日本はいずれも反対でアンモニアの活用などを主張して、脱炭素化とコスト低減の足を引っ張っている。また、原発についても、ドイツは4月15日に全機停止できたのに対し、日本は汚染水の処理や廃炉作業もできないのに、ロシアのウクライナ侵攻を口実にして活用に前向きだ。また、右図は、他の6ヶ国と日本の対立点をわかりやすく説明しているが、日本は、「バランス」や「ミックス」などと称し、徹底できるところまで徹底せず、政策を不完全にした上に補助金や資金を無駄遣いしている。また、透明でありさえすればよいわけではないため、欧米の主張の方が合理的である) *7-1-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1042749 (佐賀新聞 2023/5/26) サミットの気候変動議論 先進国の責任放棄だ 先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)が、世界が直面する多面的危機の解決に向け、どれだけの成果を上げたかには大きな疑問符が付く。中でも多くの人を失望させたのが、深刻化する気候危機に向き合う姿勢だ。気候危機に大きな責任を負う先進国が、最大の原因とされる石炭火力発電の廃絶や天然ガスなど他の化石燃料との決別について明確な年次目標などを示すことはなく、昨年のサミットからほとんど進展がなかった。その一方で、サミットの共同宣言は「全てのG7諸国において排出量が既にピークを迎えたことに留意し、世界の気温上昇を抑える上で、全ての主要経済国が果たすべき重要な役割を認識する」と指摘。全ての締約国、特に主要経済国に対し、削減目標の深掘りや遅くとも2050年までに、温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「ネットゼロ目標」を掲げるよう求めた。まるで「われわれはやることはやった。次は新興国の番だ」と言わんばかりだ。だが、これは大きな間違いで、G7としての責任放棄である。カナダ、米国、日本、ドイツの1人当たりの二酸化炭素排出量は中国より多く、G7の中で世界平均を下回っているのはフランスだけ。新興国の努力が重要なことは言うまでもないが、技術も資金も豊かな先進国が、1人当たり排出量が世界平均の半分にも満たないインドに一層の削減努力を求める根拠は薄い。しかも、先進国は途上国のために「20年までに年間1千億ドルの気候資金を動員する」との目標を達成していない。G7が「全ての主要経済国」の取り組みを強調するのは、この冬アラブ首長国連邦で開かれる気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)をにらんだものだ。COP28では、25年に各国が提出する新たな排出削減目標を視野に、パリ協定の目標達成に向けた各国の取り組みの進捗(しんちょく)状況を評価する初めての「グローバルストックテイク」が開かれる。COP28の議論を進めるために、自らの責任を正面から受け止め、率先行動を取るとのメッセージを出すことがG7に求められていた。だが、広島サミットの結論にそれは見当たらない。各国の削減努力は不十分で、産業革命以来の気温上昇を1・5度に抑えるとのパリ協定の目標達成は極めて困難だ。ストックテイクの結論は既に明らかで、25年に提出する次期目標では一層の深掘りが必要になる。国連のグテレス事務総長はサミット後の記者会見で、新興国に50年にできるだけ近い時期のネットゼロ達成を求める一方で、G7にはネットゼロの目標年次を、現在の50年から40年に前倒しすることを求めた。日本は、サミットで議長国としてリーダーシップを示すどころか、国内の既得権益に配慮して、石炭火力や化石燃料の廃絶に関して否定的な姿勢をとり続け、前向きな合意の足を引っ張った。こんな議長国では、COP28で、気候危機の被害に苦しむ途上国などからの批判にさらされることになりかねない。現在の姿勢を根本から改め、次期目標での大幅な削減やネットゼロ実現時期の前倒しに向けた国内の議論を喚起すること。それがG7の議長を務める岸田文雄首相に今、求められる行動だ。 *7-1-2:https://www.at-s.com/sp/news/article/national/1226602.html?lbl=861 (静岡新聞 2023.4.18) G7環境相会合 内向き姿勢、脱炭素阻む 議長国かじ取りに疑問【大型サイド】 札幌市で開かれた先進7カ国(G7)気候・エネルギー・環境相会合は、最優先課題の脱炭素の推進で目立った成果を打ち出せなかった。足かせとなったのは日本の内向きな姿勢。石炭火力発電の温存などにこだわり、会合前から議長国としてのかじ取りに疑問の声が漏れていた。 ▽6対1 「世界全体の行動をG7がリードする強い決意を示せた」。16日の閉幕後、西村明宏環境相は記者会見で胸を張った。会合はプラスチックごみの新たな汚染を2040年にゼロにする目標設定や、生物多様性保全の新枠組み設立などの成果を上げた。 だが気候変動対策は進展に乏しい。G7は昨年「35年までに電力部門の完全または大部分の脱炭素化」に合意し、今回はさらなる前進が求められた。事務レベルの交渉は今年1月から本格化。英国やカナダは「大部分」を削除し「完全な脱炭素化」に強化することを、ドイツは35年からの前倒しを迫った。だが日本は、昨年の合意内容の踏襲にとどめる構えを崩さなかった。二酸化炭素(CO2)排出が特に多い石炭火力発電に依存しており、温存したい意向があるためだ。他の国と「6対1」の構図が生まれ、結局、声明は昨年の合意をなぞる記述となった。 ▽お墨付き 内向きな姿勢は東京電力福島第1原発の扱いでも表れた。日本は当初、処理水の海洋放出計画について「透明性のあるプロセスを歓迎する」との文言を声明に盛り込もうとした。漁業者の根強い反発や周辺国の懸念に対し、G7の「お墨付き」を得る狙いが透けた。他国は「個別事情」と難色を示し、ドイツは関連部分を全て削除するよう要求。日本政府内でも「やりすぎ」(外務省幹部)との声が上がった。最終的にこの表現を断念したが、事故から12年たっても解決が遠い現実が改めて浮き彫りに。ドイツは会合の期間中に脱原発を実現し、対照的な展開を見せた。 ▽使命感 環境分野は近年、議長国の意欲が成果を左右している。21年の英国は、排出抑制策がない石炭火力発電への国際投資をやめる方針をまとめた。22年のドイツは主要排出源の電力部門に狙いを定め、脱炭素化の方向性を示す成果を上げた。日本が今回、注力したのが、燃焼時にCO2を排出しないアンモニアの活用だ。石炭火力発電で燃料として混ぜて使うと脱炭素に役立つとするが、現状では製造時のCO2排出が多い。世界自然保護基金(WWF)ジャパンの山岸尚之さんは「日本の独自路線が脱炭素の議論の足を引っ張った面が強い。リーダーシップはなかったと言わざるを得ない」と語る。京都大大学院の諸富徹教授(環境経済学)は日本と欧米の姿勢の違いを指摘する。例えば米国はインフレ抑制法で排出削減を進める意思を明確にしたが、日本は脱炭素社会に向けたGX(グリーントランスフォーメーション)基本方針でも具体的なCO2削減効果を示していない。諸富さんは「指導力を発揮できないのは、気候変動を世界的な最重要課題と捉えておらず、使命感も薄いからだ」と語った。 *7-1-3:https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00122/051200175/ (日経ビジネス 2023.5.18) 「EVリストラ」、独部品会社が震源地に エンジン生産縮小が直撃 *急速に電気自動車(EV)シフトを進めるドイツでは、経営や雇用にどのような影響が出ているのだろうか。完成車メーカーより影響の大きい部品メーカーの動向を追う。 2021年1月、ドイツ銀行のアナリストが、電気自動車(EV)シフトについて、衝撃的なリポートを発表した。「ドイツ自動車産業集積地のデトロイト化」に警鐘を鳴らすというものだ。自動車生産で栄えた米デトロイトでは、1970年代ごろから自動車工場の閉鎖や部品メーカーの倒産が起こり、大量失業につながった。リポートはドイツの自動車産業を当時のデトロイトと比較するような内容となっている。「EVシフトとデジタル化の波の中で、ドイツにおける自動車生産が生産コストの安い国外に流出するリスクがある。デトロイトが米国の自動車生産の中心地だった時代があったが、労働コストなどの問題から他の地域に生産が流出した。生産コストの高いドイツでも、自動車産業とそのバリューチェーンが直面する課題は非常に大きい」としている。この警鐘からすると、昨今の完成車メーカーの業績は意外感があるかもしれない。フォルクスワーゲン(VW)グループとメルセデス・ベンツグループ、BMWの独大手自動車メーカーの22年度決算はいずれも好調だった。その理由は主に2つある。1つは、EVは利益が出しづらいと言われるものの、現状はエンジン車が主力である点だ。もう1つは、新型コロナウイルスの感染拡大以降、半導体不足などで完成車の生産が追いつかない状況が続いており、需要が供給を上回り値下げ幅が小さくなっているのだ。一方、リポートのようなEVシフトの影響がいち早く及んでいるのが、部品メーカーだ。完成車メーカーに比べて企業規模が小さいものの、EVシフトに合わせて大規模な事業の構造転換が必要であるため、赤字への転落や人員削減につながるケースもある。 ●約27万5000人の雇用が危険に 非上場企業が多いので業績の比較が難しいが、EVシフトが進むドイツでは、部品メーカーが人員削減を進めているのは確かだ。自動車部品世界最大手のボッシュはエンジン関連の部品の生産が減少し、人員を削減している。欧州自動車部品工業会(CLEPA)は21年12月、エンジン車からEVへのシフトにより、約27万5000人の雇用が危険にさらされると警告している。35年までにエンジン車の新車販売が禁止された場合、EV向けパワートレーン製造に22万6000人の新規雇用が見込まれる一方、エンジン部品製造の部品メーカーで働く50万1000人の雇用が脅かされると試算。部品メーカーは完成車メーカーとの長期契約に縛られているため、機敏に反応することができない。そのため、CLEPAは完成車メーカーよりも部品メーカーはEVシフトの影響を受けやすいと指摘している。 *7-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230516&ng=DGKKZO70988280V10C23A5KE8000 (日経新聞 2023.5.16) 労働移動は成長を促すのか 鶴光太郎・慶大教授 <ポイント> ○労働市場の流動性の違いに経済的合理性 ○上場企業は雇用流動性を高める余地あり ○キャリアの自律性促進により人を動かせ 成長戦略や構造改革の決め手として、労働市場の流動性を高めることが重要だという主張は多い。政府の労働市場改革においても、周期的に取り上げられているテーマでもある。では現在の日本において、労働市場の流動性は高めるべきであろうか。まず、そもそも国や時代によってなぜ労働市場の流動性が異なるのだろうか。日米でみれば、米国の方が流動性は高いと認識されているが、戦前の日本の労働市場の流動性も高かったことが知られている。経済学の一分野である比較制度分析では、制度をゲーム理論の均衡と捉え、様々な経済主体の行動様式や仕組みの間のコーディネーション、制度的補完性が影響して、労働市場の流動性が高い均衡と低い均衡が生じると解釈している。では、簡単なゲーム理論の枠組みで考えてみよう。まず、プレーヤーを労働者、使用者とし、それぞれが「終身雇用」「流動雇用」のどちらかの戦略を選ぶものとする。労働者の「終身雇用」戦略は、基本的に同じ会社に定年まで勤めるよう努力するというものだ。一方、「流動雇用」戦略では、勤務先に不満があったり、より条件のよい企業があったりすれば転職する。使用者の「終身雇用」戦略では、労働者には定年まで勤めてもらうことを前提に雇用管理や能力開発を行い、中途採用はあまり実施せず、解雇はできるだけ抑制する。「流動雇用」戦略では、労働者が転職することを前提とした雇用管理を行い、能力開発はあまりしない代わりに中途採用を積極的に行い、必要に応じて解雇も実施する。労働者、使用者の戦略がマッチしないと両者とも利得がないと考えると(図1)、相手の戦略を所与とした最適反応戦略の組み合わせ(ナッシュ均衡)は、いずれも「終身雇用」を選ぶ流動性の低い均衡と、いずれもが「流動雇用」を選ぶ流動性の高い均衡の2つが存在することになる。いずれの均衡が広く国全体に行き渡り、共有化された予想となるかはゲーム理論の枠組みを超えて、その時代や場所に依存した歴史的経緯などで決まる。流動性が低い均衡、高い均衡もそれぞれ「均衡」である限り、経済主体の行動パターン・仕組みとしてどちらも合理的な存在といえる。ただし、いずれの均衡が対象となる経済全体として、より高いパフォーマンスを生むのかは別の話になる。その時々の経済環境によっても変わってくるし、経済環境自体が大きく変化すれば、望ましい均衡が一方から一方へ移行することもあり得る。では、企業レベルでの雇用の流動性はどうだろうか。当然、国レベルの労働市場の流動性には制約を受けるが、理論的には、それぞれの企業にとって利潤を最大化できるような、雇用の流動性の適正水準を考えることができる。そして雇用の流動性の最適水準があるならば、現在の水準がそれより低くても高くても、企業業績は悪くなることになる。つまり、企業レベルでは、雇用の流動性と企業業績の間に逆U字型の関係があると想定できる。日本の企業データによる検証をみると、慶応義塾大学の山本勲教授らの2016年の論文は雇用の流動性(離職率、中途採用超過率)が高いほど売上高利益率が高まるが、流動性が高すぎると利益率は低くなるという逆U字型の関係を見いだした。また18年の経済財政白書は、異なる企業データを用いて離入職率と付加価値率が逆U字型の関係になることを示した。上場企業が800社超を占める日経「スマートワーク経営」調査(各年)を使って学習院大学の滝澤美帆教授と筆者が行った最近の分析でも、離職率でみた企業レベルの流動性とROS(売上高利益率)でみた企業業績に逆U字型の関係が確認され、先述した分析と同様の結果を得た。ただし我々の分析では、逆U字の転換点となる離職率の水準はかなり高く、ほとんどの対象企業について離職率とROSには正の関係があると分かった。これは、離職率の水準ごとにグループ分けをして、それぞれのROSの中央値をみた図2からも読み取れる。以上の結果から、日本の場合、労働市場全体でみれば流動性の低い均衡にとどまっているため、本来であれば企業はより高い流動性を選択すべきであるのに、それが妨げられている可能性が示唆される。また、労働市場の流動性が政策面から取り上げられる一つの背景として、労働再配分効果が期待されていることが挙げられる。つまり、生産性の低い部門から生産性の高い部門へ労働者が移動することで、経済全体の生産性が高まるという想定である。例えば、生産性の低い農業部門の余剰人口が生産性の高い工業部門に移動することで、経済全体の生産性、成長が加速される現象は、日本の高度成長期やアジア諸国で顕著だった。しかし、日銀の22年の論文は、特に00年代以降、日本の産業間における労働再分配効果は小さいことを明らかにしている。生産性の低い部門から高い部門に資源を配分することは必ず効率的なのか。一橋大学の塩路悦朗教授は反例を2つ挙げている。一つは、製造業の生産性が向上すると、その所得増加効果で、所得弾力性が高いサービス業の相対的需要・価格が高まり、そこに資源が配分されることのほうが効率的になってしまう場合だ。他方は、製造業の中でも生産性の継続的上昇が著しい部門(電気機械)では、コスト低下による相対価格下落がより顕著になり、その部門から資源を放出するほうが逆に望ましくなってしまう場合だ。21年の労働経済白書における、10年代の産業別の就業者数と労働生産性の推移を国際比較した分析では、日本の場合、就業者増・生産性横ばいの各種サービス業と(情報通信産業含む)、就業者減・生産性増の製造業というようにパターンが二極化し、先の例示が現実にも起きている可能性を示している。つまり、生産性の水準・伸びの高い製造業から生産性の水準・伸びの低いサービス業へ人が移動しており、必ずしも経済全体の成長を促進するような労働移動になっていないことが分かる。一方、米国は多くの産業で就業者増・生産性増という動きがみてとれ、再配分効果は大きいようだ。「成長分野への円滑な労働移動」の達成は理想ではあるが必ずしも容易ではなく、とかく絵に描いた餅に終わりかねない。まず日本では、大手を中心とする上場企業に多い、人が動かないことを前提としたメンバーシップ型雇用を突き崩すことから始めたい。キャリアの自律性が担保されることで望ましい転職を後押しするジョブ型(職務限定型)正社員が普及することで、企業にとっても望ましい雇用の流動性が実現されることを期待したい。 *7-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20230526&ng=DGKKZO71338160V20C23A5EP0000 (日経新聞 2023.5.26) パート・バイトにも雇用保険、28年度までに、政府、骨太方針に明記へ 政府は2028年度までにパートやアルバイトの人らへ雇用保険を拡大する。非正規の立場で働く人にも失業給付や育児休業給付を受け取れるようにし、安心して出産や子育てができる環境を整える。企業側は人件費が増え、人員配置の見直しなども迫られる。政府は24年度に始める少子化対策で雇用保険の対象者を広げると掲げた。6月に政府が閣議決定する「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」に開始時期とともに盛り込む見通しだ。現在、1週間の所定労働時間が20時間未満の短時間労働者は雇用保険の対象外で失業給付などを受けられない。非正規雇用で十分なセーフティーネットがないことが少子化につながっているという意見も若者などからは根強い。こうした声に政府は配慮した。また高齢者や専業主婦だった人の就業も増えている実態もある。ただ良い面だけではない。保険拡大は企業にとって売り上げ・利益が変わらない中で人件費の増加にもなる。雇用保険は企業の負担も少なくない。場合によっては雇う人を減らし、業務の見直しなども必要になる。人事管理システムの改修作業も生まれる。適用開始が28年度までと先であるのも企業側が十分に準備できるようにしたものだ。国はまず雇用保険法を改正し、周知と準備の期間を設けたうえで施行する。週の労働時間や年収要件、雇用期間などの細かい条件は、法改正を前に専門家らで構成する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)でも議論する。制度の概要が固まるのは24~25年ごろになる。企業は3年程度の猶予を持つことになる。雇用保険は現在、週の労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある人を対象にしている。週労働時間が20時間未満の人は22年に約700万人いる。役員を除く全雇用者の13%と、13年から3ポイント超上がった。週の労働時間15時間以上に対象を広げた場合、新たに約300万人が適用になる。10時間以上の場合は約500万人となる。対象になれば思わぬ失業時に保障が受けられ、育児休業給付金や教育訓練への助成などキャリア形成の面でも利点がある。現在の料率は企業側が賃金の0.95%、労働者側が0.6%。従業員数が少ない企業は週労働時間20時間未満の人が占める割合が高い傾向で、中小企業の負担は大きい。産業にも偏りがある。卸売りや小売り、宿泊や飲食、医療・福祉とサービス関連が多くを占めている。保険料の負担を敬遠して労働時間を削減すれば、雇用される人は逆に家計が苦しくなる。政府は雇用保険の拡大のほかにも少子化対策を打ち出すとしている。ただ企業が負担を嫌い、働く人への不利益をしない目配りも求められる。

| 人口動態・少子高齢化・雇用 | 03:59 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

|

2014,05,24, Saturday