左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

|

2025,01,17, Friday

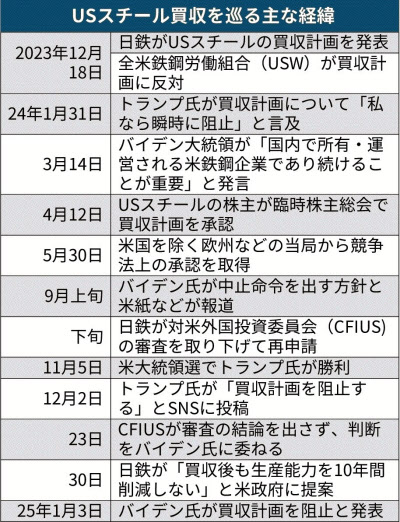

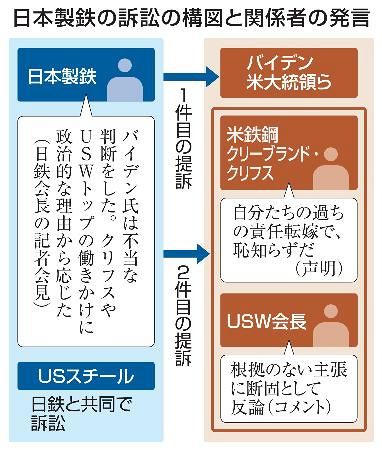

(1)日本製鉄によるUSスチール買収の経緯

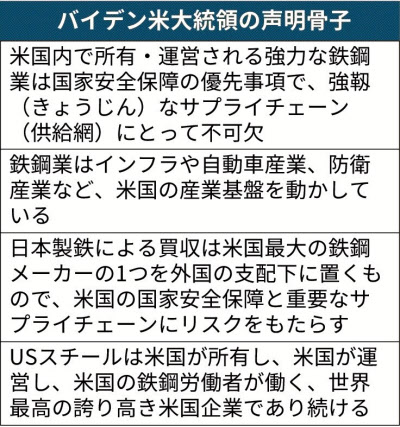

2025.1.5日経新聞 2025.1.7日経新聞 2025.1.8山陽新聞 (図の説明:1番左の図は、2023年12月18日に日鉄がUSスチールの買収計画を発表し、それと同時にUSWが反対を表明して政治を巻き込み、2025年1月3日にバイデン大統領が買収計画阻止を発表するまでの経緯で、左から2番目の図がバイデン大統領の声明骨子だ。バイデン大統領のUSスチールの買収中止命令を受けて、日鉄とUSスチールは、右から2番目の図のように、バイデン大統領に対する行政訴訟とクリーブランド・クリフス及びUSW会長に対する民事訴訟を起こした。また、訴訟された相手方は、1番右の図のような発言をし、訴訟準備をしている) *1-1-1のように、「最終判断は大統領に委ねる」としたCFIUSの判断によってバイデン米大統領が2025年1月3日に出された米鉄鋼大手USスチールの買収中止命令について、日鉄の橋本CEOは1月7日に記者会見を開き、①安全保障に関する米当局の審査は結論ありきの政治介入だ ②買収計画を諦める理由も必要もない ③日鉄のUSスチール買収を阻止したい競合クリーブランド・クリフスが全米鉄鋼労働組合(USW)のマッコール会長と連携してバイデン氏に働きかけた ④国家安全保障の観点から審査されたのでないことを示せればバイデン氏らとの裁判に勝訴できる ⑤関税政策だけで産業が強くなるわけではなく、日鉄の独自技術をUSスチールに供与することでUSスチールの立て直しに繋がって米国の国家安全保障強化に資する ⑥(トランプ氏は)製造業を強くして製造業の労働者に豊かな暮らしと明るい未来を与えたいと言っており、買収計画はその趣旨に沿う と述べられ、⑦1月6日に日鉄とUSスチールは買収を巡る政治介入でバイデン氏らを、違法な買収妨害行為でクリフスとゴンカルベスCEO及び全米鉄鋼労働組合(USW)のマッコール会長を提訴した と述べられたそうだ。 そして、*1-1-2は、日鉄の森副会長兼副社長も、⑧理不尽な扱いを受けて引き下がるわけにはいかないため、徹底抗戦する ⑨訴訟の狙いは買収実現に向けた対応であり、必要な措置を粛々と実行する ⑩対米外国投資委員会(CFIUS)の安全保障上の審査は「当社が自主的に示した国家安全保障協定案に書面でのフィードバックがなく、複数回の面談でも質問や懸念の表明は全くなく、誠実さに欠ける」 とされている。 このうち、③については、*1-2-1・*1-2-2のように、米CNBCテレビが、1月13日、⑪米鉄鋼大手クリーブランド・クリフスが米鉄鋼最大手で電炉メーカーのニューコアと提携してUSスチールを買収する可能性がある ⑫クリフスがUSスチールを全額現金で買収し、買収後にUSスチール傘下の電炉会社「ビッグリバー・スチール」のニューコアへの売却を検討している ⑬クリフスは当初USスチール買収に意欲を示していたが、日鉄に競り負け、日鉄による買収が失敗した場合はUSスチールを買収するとしていた ⑭クリフスの買い取り額は$30/株台後半で日鉄の同$55/株を下回る ⑮クリフスは買収後、USスチールの本社を米東部ペンシルベニア州ピッツバーグに残す 等と報道しており、クリフスのゴンカルベス最高経営責任者(CEO)もペンシルベニア州の工場で開いた記者会見で、⑯「私には(USスチール買収の)計画があり、日鉄が現在の買収計画を破棄することが買収の前提になる」と述べられたことから確かだろう。 しかし、合併や買収には反対する人が必ずいるため、実行時まで秘密にしておくのが普通だが、日鉄は、i)競り合った時点で秘密にできなくなり、反対派が政治を巻き込んでしまっている。また、⑬⑭のように、クリフスと競りあった時のクリフスの買い取り価格は$30/株後半であるのに、日鉄はその倍近い$55/株で買おうとしており、ii)クリフスの2倍近くの高い価格で買えば、USスチールの収益力や資産価値から見て高すぎるのではないかという危惧がある。さらに、iii)買収が成立しない場合は(どのような事情でも?)日鉄がUSスチールに5億6500万ドル(約890億円)の違約金を支払う義務が発生する可能性がある というのも、日鉄が結んだ買収契約の甘さと売り手市場を感じさせる。 そのため、ii)の理由から、*1-3のように、USスチールのCEOも日鉄と共同で、⑦のように、バイデン氏やクリフスとゴンカルベスCEO、USWのマッコール会長を提訴しているのだろうが、日鉄もまた提訴でもしなければ、iii)によって、(このような事情でも?)USスチールへの5億6500万ドル(約890億円)もの違約金支払義務が生じる羽目になっているのだ。 一方、*1-1-1のように、トランプ次期米大統領は「関税によって、USスチールは、より高収益で価値のある企業になる」と投稿しておられ、USWの組織票を目当てにトランプ氏とバイデン氏が買収計画に反対したのであれば、①②④⑥はいばらの道になる。また、USスチール買収に反対してきた全米鉄鋼労働組合(USW)のマッコール会長は、記者会見で「バイデン氏が決めた買収阻止は、トランプ次期政権でも覆らない」と述べられ、同日の声明で買収阻止を歓迎し「組合員や国家安全保障にとって正しい行動であることに疑いの余地はない」とされている。 さらに、*2-5のように、イエレン米財務長官が「日本製鉄によるUSスチール買収計画への中止命令については、大統領に提出するため徹底的に分析した」と述べられており、政府横断組織の対米外国投資委員会(CFIUS)が詳細に分析・審査した結果、バイデン米大統領に最終判断を委ね、バイデン米大統領が買収中止命令を出したという段階を経ているため、⑧のように、「理不尽な扱い(日本にもよくあるが、日本人が米国で訴訟をすれば不利)を受けて引き下がるわけにいかない」のはわかるが、⑨のように、訴訟が買収実現に繋がるとは考えにくい。 また、⑩の「CFIUSの安全保障上の審査は日鉄の国家安全保障協定案に書面でのフィードバックがなく、複数回の面談でも質問や懸念の表明が全くなく、誠実さに欠ける」というのも、安全保証とさえ言えば非公開の部分が多く許されるため、一蹴されそうであるし、日鉄は、*2-1及び*2-4のように、USスチールの買収を通じて米国事業を強化するため、経済合理性を無視した必要以上の譲歩をしているように見える。 なお、⑪⑫のように、米鉄鋼大手クリフスは米鉄鋼最大手で電炉メーカーのニューコアと提携してUSスチールを買収し、クリフスがUSスチールを全額現金で買収した後にUSスチール傘下の電炉会社「ビッグリバー・スチール」をニューコアに売却することを検討しており、*2-3のように、日鉄がUSスチール買収を巡る違法な妨害行為で提訴したことを受けて、USWは強く反論する姿勢を示し、クリフスは訴訟準備を整えているそうだ。 さらに、*2-4のように、USWのマッコール会長は、⑰USスチールは日鉄による買収提案以前に老朽化したペンシルベニア州のモンバレー製鉄所への投資を中止し、USWに属さない同州南部の電炉工場への投資を優先した ⑱日鉄は買収後もUSスチールのこの計画を踏襲し、電炉に生産を移すことは明らかで、雇用を脅威にさらす」と批判し、これに対し日鉄は2024年12月30日、米政府に、⑲買収後もUSスチールの製鉄所の生産能力を10年間減らさず、減る可能性がある場合に米政府は拒否権を発動できる などと提案している。 私は、⑲については、“生産能力”があったとしても需要のないものを作り続けることはできないため、マッコール氏の「この提案は不可抗力を含む」に私は賛成であるし、日鉄も「10年間」という制限をつけている上、民間企業の稼働に政府が拒否権を発動するというのは、自由主義・市場経済の放棄であって、米国にはなじまないと考える。そのため、これは、必要以上で経済合理性のない譲歩である。 なお、米政府の買収中止命令という不可抗力でも「買収が成立しない場合は、日鉄がUSスチールに5億6500万ドル(約890億円)の違約金を支払う義務が発生する」という契約を本当に締結しているとすれば、それは異常に甘い契約である。そのため、違約金を回避するには、日鉄が米政府を提訴することが必要不可欠になるのかも知れないが、そういう不利な契約を結ぶようでは、米国での事業はおぼつかないのだ。 また、*2-4で、マッコール氏はUSスチールのブリット最高経営責任者(CEO)ら経営陣が日鉄による買収が成立した場合に報酬を獲得することを取り上げているが、何かと多くのメリットがあるから、*1-3のように、ブリット氏はバイデン米大統領が日本製鉄の買収を阻止したことに「バイデン氏の行動は恥ずべきもので腐敗している」という声明を出してくれたのだろう。 (2)今後とればよいと思われるスキーム変更    2025.1.5日経新聞 2025.1.11東京新聞 2025.1.14日経新聞 (図の説明:左図のように、日本からの対米直接投資残高は5年連続最多だが、日本からの投資を減らせば他国が上回るだけである。また、中央と右の図が、ロサンゼルス火災の跡だが、東日本大震災の時と同様、信じられないほどの規模であり、各国の救援が必要と思われる) 金融緩和だけで産業が強くなるわけではないのと同じく、⑤のように、関税政策だけで産業が強くなるわけではないが、日鉄の“独自技術”というものが電炉であれば、それはUSスチール傘下の電炉会社「ビッグリバー・スチール」もニューコアも持っている技術であるため、特にUSスチールの立て直しに繋がって米国の国家安全保障強化に資するとは言えないだろう。 しかし、米政府が買収中止命令を出すという不可抗力があり、⑮のように、クリーブランド・クリフスは、「買収できた後にはUSスチールの本社を米東部ペンシルベニア州ピッツバーグに残す」と言っており、⑯のように、「日鉄が現在の買収計画を破棄することが、リーブランド・クリフスによるUSスチール買収の前提になる」ということなので、USスチールが会社分割して日鉄とジョイントベンチャー(US-Japanスチールと名乗る)を作り、ジョイントベンチャーに行かなかった方をクリーブランド・クリフスに売却すれば、日鉄は違約金を支払わずに済み、利害関係者全員が望みを叶えられる。 そして、*1-2-1は「買収計画を審査してきたCFIUSはバイデン氏の命令を受けた計画の破棄期限を当初の2月2日から6月18日まで延長することを決めた」としているため、USスチールは、2025年3月末等の早い時期に会社分割し、米東部ペンシルベニア州ピッツバーグに残るA集団と、US-Japanスチールとしてロサンゼルスかペンシルベニア州南部に本社を置くB集団に分けて資産査定を行なう必要があるが、これはBig4の監査法人に依頼すれば正確にできる。 なお、USスチールの会社分割過程で、ペンシルベニア州ピッツバーグに残るA集団には、クリーブランド・クリフス組に行きたい労働者と設備、US-Japanスチールには日鉄組に行きたい役員と労働者・設備を移すようスキーム変更をすれば、日鉄はUS-Japanスチールに投資することによって無駄なカネを使わずに新技術を用いる工場に設備投資することができ、これは、USスチールのブリット最高経営責任者(CEO)はじめ経営陣の意志決定によって可能である。 もともと、⑰のように、USスチールは日鉄による買収提案以前に老朽化したペンシルベニア州のモンバレー製鉄所への投資を中止し、USWに属さない同州南部の電炉工場への投資を優先していたそうであるため、この会社分割は容易であろう。また、名前を「US-Japanスチール」とすることで、米国人・米国政府・USスチール関係者も納得でき、米国の鉄鋼業界は寡占に陥らず、日本からの投資を無駄なく使って技術革新を進めることができる。そのため、⑱の日鉄の電炉生産も容易になる筈だ。 私が、US-Japanスチールの本社をロサンゼルスに置く案を示したのは、*4のように、米カリフォルニア州ロサンゼルスで7日に発生した山火事が10日も続いて、これまでに125平方キロの土地が焼失し、高級住宅地パシフィック・パリセーズ、イートン、ケネス、ハースト、リディア地区の山火事がなお燃え続けているからだ。 カリフォルニア州のニューサム知事は、民主党の次期大統領候補であり、エネルギーの技術革新にも熱心な人であるため、この火事が本当に天災なのかどうかは疑問の余地が残るが、焼失した地域の家屋や自動車を再生産しなければならないことは確かで、電炉による製鉄の需要は多くなる上、カリフォルニア州の新しい街づくりや環境規制について行ければ、世界で通用する。そのため、電炉だけでなく、水素を使ったCO₂排出0の革新的製鉄プロセスも速やかに行なうべきである(https://green-innovation.nedo.go.jp/article/iron-steelmaking/ 参照)。 なお、カリフォルニアの火災は大規模であったため、東日本大震災で米軍が「ともだち作戦」をしてくれたように、日本の自衛隊や米国進出企業も「ともだち作戦」をして、火災の後片付けを手伝いつつ、復興に力を貸したら良いのではないかと思う。 (3)その他の情報 *3-1のように、日鉄が1月6日に米大統領のUSスチール買収禁止命令やCFIUSの審査の無効を求める訴訟を提起し、トランプ次期米大統領は自身のソーシャルメディアへの投稿で日鉄による米鉄鋼大手USスチールの買収計画に否定的な考えを述べたことで、日鉄の株価は一時2.1%安の3,091円に下落したそうだが、これは日鉄株主の懸念の現れであろう。 また、*3-2は、「訴訟提起以外に日鉄が今後取りうるのは、買収の枠組み変更で、141億ドル(約2兆2千億円)でUSスチールの完全子会社化を目指してきたものを、出資比率を抑えた資本提携に切り替えて米国市場で鋼材の生産・販売を強化する形」としている。 しかし、日鉄が買収完了後にUSスチールにEVモーターに欠かせない「無方向性電磁鋼板」の製造技術や高炉の操業・整備技術、脱炭素技術などを供与するのであれば、USスチールが会社分割して必要な土地・建物・設備・従業員を現物出資することにより、日鉄とジョイントベンチャー子会社(US-Japanスチール《仮称》)を立ち上げ、日鉄が過半数の株式を保有して最先端の製品を作れば良いと思うわけである。 ・・参考資料・・ <日本製鉄によるUSスチール買収の経緯> *1-1-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC06BCF0W5A100C2000000/ (日経新聞 2025年1月7日) 日本製鉄会長、米当局の審査は「結論ありきの政治介入」 日本製鉄の橋本英二会長兼最高経営責任者(CEO)は7日、東京都内の本社で記者会見を開いた。バイデン米大統領が3日、米鉄鋼大手USスチールの買収中止命令を出したことを受け、安全保障に関する当局の審査について「最初から結論ありきの政治介入があった」と述べた。買収計画を「諦める理由も必要もない。(中止命令を)到底受け入れることはできない」と強調した。日鉄とUSスチールは6日付で不当な政治介入があったとしてバイデン氏らを提訴していた。橋本氏は会見で提訴の理由などについて説明した。安全保障上の懸念を審査する対米外国投資委員会(CFIUS)については「正しい手続きで審査が行われれば違った結論になったはずだ」と述べた。日鉄のUSスチール買収を阻止したい競合のクリーブランド・クリフスが、全米鉄鋼労働組合(USW)のデービッド・マッコール会長と連携しバイデン氏に働きかけたとし、「こともあろうにこの働きかけに応じ、政治的に介入した」と批判した。国家安全保障の観点から審査されたものではないと示せれば、バイデン氏らとの裁判に「勝訴できる可能性はある」と語った。勝率や訴訟日程を問われると「今申し上げるタイミングではない」と述べるにとどめた。6日にはトランプ次期米大統領が自身のSNSに「関税(引き上げ)によって(USスチールは)より高収益で価値のある企業になる」と投稿していた。橋本氏は「関税政策だけで産業が強くなるとは決して思えない」とし、日鉄の独自技術をUSスチールに供与することで同社の立て直しにつながり「ひいては米国の国家安全保障の強化に資する」と強調した。実際に中止命令が訴訟を通じて無効となれば、トランプ政権下のCFIUSで再審査されることになる。「(トランプ氏は)製造業を強くして製造業の労働者にもう一度豊かな暮らしと明るい未来を与えたいと言っている。(買収計画は)その趣旨に沿っている」と、トランプ政権の理解を得られるとの見方を示した。日鉄のUSスチール買収を巡っては、23年12月の発表以来、USWのマッコール氏が一貫して反対している。85万人の組合員が所属するUSWの組織票を目当てに、トランプ氏とバイデン氏がいずれも買収計画に反対して政治問題化した。CFIUSは安全保障上の懸念の有無を審査してきたものの最終判断は大統領に委ね、バイデン氏は1月3日に中止命令を出した。橋本氏は過去1年の買収計画の交渉を振り返り「反省点はない。あらゆる手は尽くした」と総括した。日鉄は6日付で買収計画に不当な政治介入があったとしてバイデン氏らを提訴したほか、買収妨害行為でUSWのマッコール氏、クリフスと同社CEOも提訴した。 *1-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250107&ng=DGKKZO85884030X00C25A1EA2000 (日経新聞 2025.1.7) 日鉄副会長「徹底抗戦する」 日本製鉄によるUSスチール買収はバイデン米大統領を含む米政府や競合企業を訴える異例の事態に発展した。買収計画を統括する森高弘副会長兼副社長は6日、オンラインでの取材に応じ「理不尽な扱いをされて引き下がるわけにはいかない。徹底抗戦していく」と述べた。森氏は訴訟の狙いについて「買収実現に向けた対応だ。必要な措置を粛々と実行していく」と主張した。これまでの対米外国投資委員会(CFIUS)による安全保障上の審査については「誠実さに欠けるものだった」と指摘した。「当社が自主的に示した国家安全保障協定案には書面でのフィードバックがなく、複数回の面談でも(CFIUSからの)質問や懸念の表明が全くなかった。実質的な協議がないまま判断を大統領に委ねた」と説明した。 *1-2-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250114&ng=DGKKZO86032320U5A110C2MM0000 (日経新聞 2025.1.14) 米クリフスとニューコア、USスチール買収へ連携 米報道 米CNBCテレビは13日、米鉄鋼大手クリーブランド・クリフスが米鉄鋼最大手で電炉メーカーのニューコアと提携し、USスチールを買収する可能性があると報じた。クリフスがUSスチールを全額現金で買収し、買収後にUSスチール傘下の電炉会社をニューコアに売却することを検討している。バイデン大統領は3日、日本製鉄によるUSスチール買収計画を阻止した。クリフスは当初USスチール買収に意欲を示していたが、日鉄に競り負けていた。日鉄による買収が失敗した場合はUSスチールを買収するとしていた。クリフスの買い取り額は1株当たり30ドル台後半で日鉄の買収計画(同55ドル)を下回る。クリフスがUSスチールを買収すれば、米国の高炉や自動車用鋼板生産で100%近いシェアとなり、反トラスト法(独占禁止法)に抵触する可能性がある。抵触を回避するため、買収後に電炉子会社をニューコアに売却するとみられる。報道によるとクリフスは買収後、USスチールの本社を米東部ペンシルベニア州ピッツバーグに残す。クリフスのローレンコ・ゴンカルベス最高経営責任者(CEO)は13日、ペンシルベニア州の工場で開いた記者会見で、「私には(USスチール買収の)計画がある」と述べた。日鉄が現在の買収計画を破棄することが買収の前提になると説明した。報道に関してはコメントしなかった。ニューコアの担当者は「コメントできない」としている。日鉄とUSスチールは6日、買収を巡る政治介入があったとしてバイデン氏らを提訴した。阻止命令の無効と再審査を求めている。両社は違法な妨害行為でクリフスとゴンカルベスCEO、全米鉄鋼労働組合(USW)会長も提訴した。買収計画を審査してきた対米外国投資委員会(CFIUS)はバイデン氏の命令を受けた計画の破棄期限を当初の2月2日から6月18日まで延長することを決めた。 *1-2-2:https://jp.reuters.com/economy/industry/7EELRETKK5LY7M5KVPHTC2TMNU-2025-01-13/ (Reuters 2025年1月14日) 米クリフス、同業とUSスチール買収計画 CEO「日本は中国より悪」 米鉄鋼大手クリーブランド・クリフス(CLF.N),が同業ニューコア(NUE.N)と連携し、USスチール(X.N)の買収を目指す準備を進めていることが、関係筋の話で13日分かった。それによると、買収額は1株当たり30ドル台後半となる見通しで、日本製鉄の提案である1株当たり55ドルを大きく下回る。クリーブランド・クリフスは現金でUSスチールを買収し、USスチールの子会社「ビッグリバー・スチール」をニューコアに売却する計画だという。USスチールの本社はピッツバーグにとどまる見通し。クリーブランド・クリフスのローレンソ・ゴンカルベスCEO(最高経営責任者)は記者会見で、2023年に拒否されたUSスチール買収の提案を再び行う考えを示したが、詳細については明言を避けた。「取締役会と経営陣の意向を実現するオファーを出せる立場にいることをうれしく思う」とし、買収によって「米国は良くなり、強くなる」と強調した。 *1-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250105&ng=DGKKZO85854050V00C25A1EA2000 (日経新聞 2025.1.5) 「恥ずべき行動」バイデン氏を批判 USスチールCEO 米鉄鋼大手、USスチールのデビッド・ブリット最高経営責任者(CEO)は3日、バイデン米大統領が日本製鉄による買収を阻止したことに対し「バイデン氏の行動は恥ずべきもので、腐敗している」との声明を出した。同氏は買収阻止は米国の経済安全保障を危険にさらすとし、「経済・安全保障上の重要な同盟国である日本を侮辱している」と批判した。USスチールは日鉄による買収は米鉄鋼業の競争力を高め、中国の脅威に対抗するものだと正当性を主張してきた。ブリット氏は「(買収阻止で)北京の中国共産党幹部は街頭で踊っている」とコメントし、買収阻止は中国が得をするだけだと非難した。その上で、「投資こそが我々の会社や従業員、地域社会、米国のすばらしい未来を保証する。我々はバイデン大統領の政治的な腐敗と戦うつもりだ」として引き続き日鉄による買収の実現を目指す考えを強調した。一方、日鉄のUSスチール買収に反対してきた全米鉄鋼労働組合(USW)のデービッド・マッコール会長は3日記者会見し、バイデン氏が決めた買収阻止について「トランプ次期政権でも覆らないだろう」と述べた。同日の声明では買収阻止を歓迎し、「組合員や国家安全保障にとって正しい行動であることに疑いの余地はない」とした。 <訴訟> *2-1:https://mainichi.jp/articles/20250107/k00/00m/020/242000c (毎日新聞 2025/1/7) 日鉄、USスチール買収中止命令受け二つの訴訟 狙いと勝算は? 米大統領を相手取るという前代未聞の提訴に踏み切った日本製鉄。大統領の中止命令を取り消し、審査を担った対米外国投資委員会(CFIUS)に再審査を迫る行政訴訟と、買収を阻止するため大統領と結託したとして競合企業などに対し損害賠償を請求する二つの訴訟を起こした。日鉄の狙いはどこにあるのか。勝算はあるのか。 ●「競合と結託し政治介入」日鉄の見立て 「訴訟を通じて示されていく事実が、憲法や法令に明確に違反したものだというのが示されると確信している。勝訴の可能性はある」――。7日に記者会見した日鉄の橋本英二会長兼最高経営責任者(CEO)はこう力を込めた。2023年には競合で米鉄鋼大手のクリーブランド・クリフスが全米鉄鋼労働組合(USW)の支援を受け、USスチール買収に名乗りを上げ、日鉄に競り負けたことがあった。橋本氏が一定のリスクを覚悟してまで提訴したのは、競合他社と結託したバイデン大統領が政治的に介入し、CFIUSの適正な手続きを踏まず、大統領命令を出したとみているからだ。ただ、審査のやり直しを求めるにしても、大統領が安全保障を理由にすると、どのように結論を導き出したのかといったことは開示されず、日鉄にとって反論の余地もない。そこでクリーブランド・クリフスやUSW会長を提訴し、行政訴訟と民事訴訟を同時並行で行うことで、バイデン氏との関係をあぶり出し、それを証拠に再審査に臨もうという算段だ。橋本氏は「今回は通常の裁判と違って、勝訴するとCFIUSの審査がやり直しになるので、それが新政権、新しいメンバーによって、新しい手続きで進められる。米国に資するものであるということを説明することで理解を得られる」と語り、今月就任するトランプ政権下での再審査に望みをつなげたい考えを示した。ただ、米政府への訴訟なので「そもそも訴訟で争うことができない」などとして、日鉄側の訴えを却下するよう、政府が裁判所に働きかける可能性もある。USWとクリーブランド・クリフスは6日、いずれもトップの名で声明を発表し、「根拠がない」として争う構えを明確にするなど強気だ。 ●買収に高いハードル、欠かせぬ米国事業 審理に進んでも長期に及ぶ可能性もあり、仮に勝訴しても、再審査の道が開くだけで、日鉄が掲げる今年3月末までとした買収完了の目標には到底間に合いそうにない。買収へのハードルは高く、このまま不成立となることも考えられる。その場合、日鉄は海外戦略の再構築が求められることになる。米国市場は日鉄が得意とする自動車用の鋼材も含め高級鋼材のニーズが強く、鋼材需要は日本の1・7倍ある。今後も人口増が見込まれ、業界の再編も進んでおり、稼ぎやすく「なんとしても米国事業は当社の戦略に欠かせない」(橋本会長)市場だ。買収が不成立に終わっても、日鉄には資本提携など出資枠組みの変更や電炉だけを買収するという手法も残る。ただ、資本提携にとどまれば日鉄の高度な技術をUSスチールに100%供与することは難しく、買収で得られるシナジー効果は薄れてしまう。日鉄はすでに米国で欧州アルセロール・ミタルとの合弁「AM/NSカルバート」を運営しており、同社の業績は好調だ。日鉄はUSスチールの買収が完了すれば、競争法上の理由でカルバート株を売却すると公表しているが、買収が不成立ならば、カルバートの運営を継続し、同社を足がかりに市場を拡大する戦略も残される。「いい案件があれば単独出資にこだわらず、ジョイントベンチャーや現地の会社に出資というのも選択肢」(アナリスト)という見方もある。日鉄が米国市場とともに有望視し、アルセロール・ミタルと合弁事業を手掛けているインド市場をさらに伸ばすというのも成長戦略の一つになる。24年の世界鋼材需要は前年比で減少するが、インドは過去最高を更新する見通しだ。USスチールの買収が不成立ならば、もともと日鉄がホームマーケットとしているASEAN(東南アジア諸国連合)に注力しつつ、インドへの投資を拡大するというのも現実解になりそうだ。 *2-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/d4894350ead6d6bdca8d40df4cd61432d28c9a10 (Yahoo、Reuters 2025/1/7) 日本製鉄の訴訟提起、クレジットにはネガティブ=ムーディーズ 格付け会社ムーディーズは7日、日本製鉄が米USスチールの買収計画に関連し訴訟を起こしたことは、日鉄のクレジットに対してネガティブとの見解を示した。日鉄は6日、USスチールの買収に不当介入があったとして、米大統領の買収禁止命令や対米外国投資委員会(CFIUS)の審査の無効を求める訴訟など複数の訴訟をUSスチールと共に提起したと発表した。ムーディーズのVPシニア・アナリスト、ローマン・ショア氏は、訴訟提起により「買収を巡る不確実性が高まり、(日鉄の)クレジットにとってはマイナス」との認識を示した。買収が頓挫すれば、国内市場での需要減を補うための海外成長戦略の実行が遅れることになるとした。ただ、訴訟に敗訴し買収が実現しなかったとしても、日鉄には違約金支払いなどの影響を相殺できる「財務上の柔軟性」があるとも指摘。海外ではインドなどの成長市場でも投資を拡大させる余地があり、「USスチール買収失敗による下振れリスクの緩和にもなる」としている。買収が成立しない場合、日鉄はUSスチールに5億6500万ドル(約890億円)の違約金を支払う義務が発生する可能性がある。 *2-3:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20250107&c=DE1&d=0&nbm=DGKKZO85890190X00C25A1MM0000&ng=DGKKZO85890260X00C25A1MM0000&ue=DMM0000 (日経新聞 2025.1.7) 米鉄鋼労組「買収阻止は国益」 クリフスは「訴訟の準備」 日本製鉄が6日、USスチール買収を巡る違法な妨害行為で提訴したことを受け、全米鉄鋼労働組合(USW)会長と米鉄鋼大手クリーブランド・クリフスの最高経営責任者(CEO)が同日声明を発表した。USWは強く反論する姿勢を示し、クリフスは訴訟準備を整えていると明らかにした。USWのデービッド・マッコール会長は6日、日鉄による提訴を受け、「訴状を精査中だ。根拠のない主張には断固として反論していく」とし対抗策を辞さない方針を示した。USWは日鉄によるUSスチール買収に一貫して反対してきた。バイデン米大統領は3日に買収計画の阻止を決めた。マッコール氏は「日鉄によるUSスチール買収の試みを阻止することで、バイデン政権は米国に重要な利益をもたらし、国家安全保障を守り、我が国の重要なサプライチェーンを支える国内鉄鋼産業の維持に貢献した」と称賛した。クリーブランド・クリフスのローレンコ・ゴンカルベスCEOは6日、「我々は訴訟の準備を整えており、法廷で事実を明らかにすることを楽しみにしている」とコメントした。 *2-4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN110A10R10C25A1000000/ (日経新聞 2025年1月11日) USW会長、日鉄による提訴は「根拠がない脅迫だ」 全米鉄鋼労働組合(USW)のデービッド・マッコール会長は10日、日本製鉄が米鉄鋼大手USスチール買収を巡って違法な妨害行為があったとして同氏を提訴したことを受けて反論を表明した。マッコール氏は日鉄の提訴は「根拠がない脅迫だ」とし「軽薄な申し立てから組合を強く守る」と強調した。同日、提訴を批判する動画を公開した。マッコール氏はバイデン大統領が阻止を命じた日鉄による買収は「我々の工場の将来を脅かし、国家安全保障を危険にさらすことは明らかだ」と話した。その上で、USスチールは日鉄による買収提案以前に、老朽化したペンシルベニア州のモンバレー製鉄所への投資を中止し、USWに属さない同州南部の電炉工場への投資を優先したと強調。「日鉄は買収後もUSスチールのこの計画を踏襲し、電炉に生産を移すことは明らかだ」とし、雇用を脅威にさらすと批判した。日鉄は2024年12月30日に米政府に対し、買収後もUSスチールの製鉄所の生産能力を10年間減らさないことを提案。減る可能性がある場合に米政府は拒否権を発動できるとした。マッコール氏は「この提案は不可抗力を含む」とし、労働者が反発した場合、日鉄が約束を守らず、生産能力削減に踏み切るのは確実だと強調した。さらにマッコール氏はUSスチールのデビッド・ブリット最高経営責任者(CEO)ら経営陣が日鉄による買収が成立した場合に報酬を獲得することを改めて取り上げ、「傲慢で、従業員や株主、地域社会や顧客のことなど気にかけていない」と批判した。 *2-5:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN090DX0Z00C25A1000000/ (日経新聞 2025年1月9日) 日鉄のUSスチール買収「徹底的に分析した」 米財務長官 日本製鉄によるUSスチール買収計画への中止命令について、イエレン米財務長官は8日、米CNBCのインタビューで「大統領に提出するため徹底的に分析した」と述べた。計画に安全保障上の懸念があるとした判断の根拠などは語らなかった。買収計画は政府横断組織の対米外国投資委員会(CFIUS)が審査をしたが意見がまとまらず、昨年12月23日にバイデン米大統領に最終判断を委ねた。CFIUSの議長は財務長官が務める。イエレン氏はインタビューで、審査について「言えることはほとんどない」と断ったうえで「CFIUSはいつも通り(計画を)詳細に分析した」と述べた。バイデン氏に「徹底的な分析」を報告したうえで「CFIUSとしてアドバイスした」と話した。 <その他の情報> *3-1:https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/HBQPREXZCZMFDOM6LHW3O6VBM4-2025-01-07/ (Reuters 2025年1月7日) 日鉄株が軟調、USスチール買収計画に否定的なトランプ発言を嫌気 日本製鉄の株価が逆行安となっている。トランプ次期米大統領が自身のソーシャルメディアへの投稿で、日鉄による米鉄鋼大手USスチールの買収計画に否定的な考えを述べたことが伝わり、嫌気されている。株価は一時2.1%安の3091円に下落した。トランプ氏は「関税によってUSスチールはもっと収益性の高い価値ある企業になるのに、なぜ彼らは今、買収されたいのだろうか」と指摘。市場では「トランプ氏の大統領就任によって状況が好転するとの思惑を後退させる材料として、短期的な売りが強まったようだ」(国内運用会社のファンドマネージャー)との声が聞かれる。日鉄株は6日、バイデン米大統領が安全保障上の懸念を理由に日鉄による米鉄鋼大手USスチールの買収計画の中止を命じたことを嫌気して軟化したが、トランプ次期大統領の判断で状況が覆り得るとの思惑が支えの一つとなり、下げは限定的だった。日鉄は6日、USスチール買収計画に不当介入があったとして、米大統領の買収禁止命令や対米外国投資委員会(CFIUS)の審査の無効を求める訴訟などを提起したと発表。きょう午前に橋本英二会長が開いた会見後、株価はやや下げを強めた。市場では「目新しい材料が見当たらず、改めて売られたのではないか」(同)との見方が聞かれる。 *3-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250105&ng=DGKKZO85853820V00C25A1EA2000 (日経新聞 2025.1.5) 日鉄、資本提携も選択肢 買収阻止 今後のシナリオ、スキーム変更 相乗効果、薄れる懸念 日本製鉄によるUSスチール買収計画にバイデン米大統領が中止命令を出す異例の事態となった。日鉄はUSスチールと共同で買収計画を「決して諦めない」と声明を出し、今後の方策を模索する。まず日鉄は米政府を相手取り訴訟を提起する方針だ。その他には資本提携やトランプ次期米大統領との交渉といったシナリオが選択肢に入る。訴訟提起以外に日鉄が今後取りうるのは、買収の枠組みの変更だ。141億ドル(約2兆2千億円)でUSスチールの完全子会社化を目指してきたが、出資比率を抑えた資本提携に切り替えて、米国市場で鋼材の生産・販売を強化する形だ。ただ出資比率に関わらず対米外国投資委員会(CFIUS)の審査の対象になるため、比率を抑えたとしても成立するかどうかは不明だ。日鉄は買収完了後にUSスチールに電気自動車(EV)のモーターに欠かせない「無方向性電磁鋼板」の製造技術や高炉の操業・整備技術、脱炭素技術などを供与する考えだった。ある日鉄幹部は「100%出資でやらなければ技術を供与できない」と述べていた。出資比率を抑えた場合、技術面の相乗効果が薄れてしまう恐れもある。JPモルガンは3日、「今後は(USスチールが南部に持つ)電炉買収に関心を示す企業が出てくる」とコメントした。電炉は環境負荷の少ない製鉄手法で日鉄は日本でも設備投資を進めている。今後、電炉のみの単独買収を視野に入れる可能性はある。電炉工場の従業員は今回の買収計画に反対した全米鉄鋼労働組合(USW)に加盟していない点も日鉄には魅力に映るかもしれない。米国の既存事業を堅実に伸ばす選択肢もある。日鉄は米国に、欧州の鉄鋼大手、アルセロール・ミタルとの薄板製造の合弁会社「AM/NSカルバート」を持つ。USスチールを買収すれば競争法上の懸念からカルバートの株式をミタルに売却するとしていた。買収計画が頓挫すれば合弁の運営を続けることになる。森高弘副会長兼副社長は「どちらかを選択するならばUSスチールを選ばなければならない」と述べていたが、カルバートは「有望なキャッシュカウ事業」(国内証券大手アナリスト)と評価されている。現在は7億7500万ドルを投じて電炉建設も進めている。この電炉と薄板をつくる既存の圧延工程を合わせれば製鉄の上工程から下工程までの一貫製鉄の体制が完成する。6月までに買収計画が成立しない場合、日鉄はUSスチールに5億6500万ドルの違約金を支払う義務が生じる可能性がある。 <ロサンゼルスの山火事は偶然か> *4:https://www.bbc.com/japanese/articles/cd0j5pn0vdlo (BBC 2025.1.11) 米ロサンゼルスの山火事、死者11人に 強風で被害拡大のおそれも 米カリフォルニア州ロサンゼルスで7日に発生した山火事は10日も続き、これまでに少なくとも11人の死亡が確認された。また、これまでに125平方キロの土地が焼失し、約18万人が避難した。 高級住宅地パシフィック・パリセーズ、イートン、ケネス、ハースト、リディア地区で、5件の山火事が依然として燃え続けている。鎮圧率は3%から75%とまちまちで、カリフォルニア州の消防当局は、今後数日の間に風が強まれば、さらに被害が発生する可能性があると警告した。ジョー・バイデン米大統領は8日に「大規模災害」を宣言。災害救援のための連邦政府の資金援助を増額している。こうした中、被災地で窃盗が多発していることから、パシフィック・パリセーズとイートン地区では午後6時から翌午前6時までの夜間外出禁止令が発令された。また、200人以上の警官がパトロールに当たっている。またロサンゼルス警察は、9日にロサンゼルス郡とヴェンチュラ郡の境界で発生した火災について、1人を逮捕したと発表した。放火の容疑者とされた人物は事情聴取を受けたが、当局は放火の疑いで容疑者を逮捕するには「十分な理由がない」と判断した。しかし、容疑者は重罪に対する保護観察違反で逮捕され、捜査は継続中だという。米メディアは、パリセーズの山火事について放火捜査官が原因究明を進めていると報じている。ロサンゼルス郡消防本部のトニー・マローン本部長は、もしも出火原因が放火だと判明した場合、死者はすべて殺人によるものとして扱われると述べている。 ●州知事は水不足の調査を支持、トランプ氏から批判も カリフォルニア州のギャヴィン・ニューサム知事は、消防隊が消火用水の確保に苦労しているという報告について、第三者調査の開始を求めている。ニューサム知事はソーシャルメディア「X」への投稿で、ロサンゼルス水道電力局の責任者とロサンゼルス郡公共事業局の局長に宛てた手紙を共有。「消火栓からの水の供給が失われたことが、一部の住宅や避難経路を保護する努力を妨げた可能性が高い」と説明した。知事は、地元の消火栓の水圧の低下と、貯水池からの水供給の不足について調査が必要だとしたうえで、「このようなことが再び起こらないようにし、一連の壊滅的な火災と戦うためにあらゆる資源を利用できるようにするため、包括的な点検が必要だ」と述べた。民主党のニューサム州知事の対応については、共和党のドナルド・トランプ次期大統領がしきりに批判を重ねている。次期大統領はニューサム知事の辞任を要求し、「アメリカで最も美しく素晴らしい場所の一つが焦土と化している」と述べた。実際、ロサンゼルス市消防局の予算は昨年、1760万ドル削減されており、キャレン・バス・ロサンゼルス市長が批判されている。これに対しニューサム知事は、次期大統領をカリフォルニア州に招待すると述べるとともに、山火事を「政治利用」しないよう強く求めた。ニューサム氏は「X」で公開した書簡で次期大統領に、自分に同行して「被害状況を直接目にする」よう呼びかけた。「この偉大な国の精神に則り、私たちは人間を襲う悲劇を政治利用したり、傍観者として誤った情報を広めたりしてはならない」、「家を失って将来に不安を抱える数十万のアメリカ人は、迅速な復旧と再建を確実にしようと、私たち全員が被災者の最善の利益のために全力を尽くしている姿を見るべきだ」と、知事は強調した。 ●多くの著名人が家を失う 今回の山火事では、多くの著名人が自宅を失ったことを明かしている。米俳優メル・ギブソン氏は、ロサンゼルスの山火事で自宅が焼失したことを明らかにした。ギブソン氏は、著名ポッドキャスターのジョー・ローガン氏の番組収録中に、この災難に見舞われたという。ローガン氏は、気候変動否定派として知られている。取材に対してギブソン氏は、テキサス州オースティンで「ジョー・ローガン・エクスペリエンス」にゲスト出演している最中に、自宅の近隣が「火事になっている」と知り、「落ち着かない気持ち」だったと述べた。また、マリブの自宅が「完全に焼け落ちた」と述べ「これはかなり衝撃的で、感情的なものだ」と述べた。「自分の持ち物がすべて灰になったことで、物の重荷から解放された気分だ」。ギブソン氏はローガン氏のポッドキャスト内で、ニューサム州知事を批判。ニューサム氏が「森林の管理をする」と言っていたが「何もしなかった」と述べた。「私たちの税金はすべてギャヴィンのヘアジェルに使われたんだと思う」とギブソン氏は語った。ギブソン氏の家族は避難命令に従い、無事だったという。有名ホテルのオーナー一族でリアリティー番組TVスターのパリス・ヒルトン氏も自宅を失った。ヒルトン氏は、ソーシャルメディアで自宅の残骸の動画を共有し、「この悲しみは本当に言葉では表現できない」と述べた。このほか、英俳優サー・アンソニー・ホプキンスも自宅を失ったと報じられている。1996年、2000年、2004年のオリンピック(五輪)でアメリカを代表した水泳選手のギャリー・ホール・ジュニア氏は、この火災でパリセーズの自宅と、獲得した五輪メダル10個を失ったと語った。ホール氏は、「3分しか行動する時間がなかった」と話し、「メダルよりも犬を選んだ」と語った。また、俳優ジェニファー・ガーナー氏はMSNBCのインタビューの中で、山火事で友人を失ったことを明かした。 ●サセックス英公爵夫妻が支援センター訪問 英王室のサセックス公爵夫妻は10日、パサデナの救援センターを訪れ、消防士や警察官などの初動対応者や被災者と面会した。ハリー王子とメガン妃は、4年前にカリフォルニア州モンテシートに移住。これは、最も被害が大きかったパシフィック・パリセーズから北へ約1時間半の距離にある。地元メディアが放送した映像では、ハリー王子とメガン妃が、食料を供給している慈善団体ワールド・セントラル・キッチン(WCK)の現場で、パサデナのヴィクター・ゴードン市長と話している様子が映っている。ハリー王子とメガン妃は、避難を余儀なくされた友人を自宅に招いたとされている。夫妻はウェブサイトで声明を発表し、「友人や愛する人、またはペットが避難しなければならない場合、あなたが自宅に安全な避難場所を提供できるなら、ぜひそうしてください」と語っている。(英語記事 Death toll rises as governor confirms hydrants issue 'impaired' LA wildfires fight/ Mel Gibson says his home burned down in LA fires) <日本における水素社会・EV・自動運転システムの遅れ> PS(2024年1月20日追加):*5-1-1のように、中国は、国がビジョンを掲げて保証した新たなパイに民間企業が殺到して競争する自由競争型の産業形成であるため、国のビジョンが正しい限り無駄のないイノベーションが生まれ、変化のスピードも速い。そして、中国の太陽光発電・リチウムイオン電池・電気自動車(EV)は、日本が先行した技術であるにもかかわらず、日本が迷走したり後退したりしている間に、中国が世界市場を奪って中国のビジョンの正しさを証明した。また、日本が世界に先駆けて提案してきた水素社会の創出も、中国は2022年の国家戦略を背景に爆発的に投資を拡大させてサプライチェーン全般で一気に実用段階に突入したが、日本は相変わらず屁理屈をこねて迷走している。しかし、地球温暖化は確かに起こっており、エネルギー自給率向上も間違いなく必要であるため、世界に水素社会が到来することは確実なのである。しかるに、米国では、*5-1-2のように、トランプ大統領が、バイデン政権で認められなかった化石燃料開発の許認可を拡大する意向を示し、「エネルギー資源を解き放ち、インフレを迅速に克服し、地球上で最も安価なエネルギーを実現する」と言明しているが、化石燃料を自国で採掘して安価に使える国は数少ないため、化石燃料に舵を切れば世界では売れない自動車や機械を作ることになって、EVの技術開発はそれだけ遅れるのだ。つまり、日本の従来型技術を重視する管理主義的産業政策や米国の時代遅れの産業政策こそが、イノベーションを遅れさせ、市場経済を歪めて、経済を停滞させ、ひいては国力を弱めているのである。 そして、次に実用化しなければならない技術は、高齢化社会と人手不足を受けて、*5-2-1や*5-2-3の自動運転・自動操舵システムなのだが、これも2000年代に日本政府に伝えていたにもかかわらず、中国では既に自動運転タクシーが公道を走っているのに、日本ではまだ国交省が新東名高速で自動運転トラックの発着実験をしている段階だ。そして、*5-2-2のように、高齢者に運転を止めさせて活動不能にし、要介護者を増やす方法しか思いついていない。しかし、米西部カリフォルニア州ロサンゼルス近郊で1月7日に発生した火災による焼失面積は160km²以上で、現在のところJR山手線内側の面積の約2倍に相当するため、新しいまちづくりをするにあたっては、(長くは書かないが)その地域が乾燥しすぎない方法を考えることと、新しい交通システムに対応できる道路システムを作ることが必要なのである(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE103TB0Q5A110C2000000/、https://news.yahoo.co.jp/articles/1126d0064da2b6e0ac711f16ba0f9e51949e6af0 参照)。 *5-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250119&ng=DGKKZO86154430Y5A110C2EA3000 (日経新聞 2025.1.19) EVの次に来る対中敗北 中国には産業育成やインフラ建設の猛烈なスピードを指す「中国速度」という言葉がある。年初に訪れた広東省深圳市でもその光景を見ることができた。高層ビルの合間を小型の段ボールを抱えたドローンが行き交い、公園内の配送スポットで家族連れが次々と楽しそうに有名チェーンの食べ物やドリンクをドローンから受け取っていた。ドローンを使って低空域で展開される経済活動を意味する「低空経済」という概念が国家の戦略性新興産業に指定されたのは2023年末。あっという間にサービスの具体化が進んだ。日本はそんな中国速度に何度も苦い思いをさせられてきた。中国の「三種の神器」となった太陽電池やリチウムイオン電池、電気自動車(EV)はいずれも日本が先行した技術だが、気がつけば後発の中国にあっさりと世界市場を奪われた。そして今、日本が譲れないはずの重要分野が再び中国に脅かされている。日本が世界に先駆けて提案してきた水素社会の創出だ。中国は22年の国家戦略などを背景に爆発的に投資が拡大し「つくる」「運ぶ」「ためる」「使う」というサプライチェーン全般で一気に実用段階に突入した。エネルギー情報会社のライスタッド・エナジーの推計によると、再生可能エネルギーで製造するグリーン水素の24年の生産能力は中国が22万トンと世界の過半を占める。水素をつくる電解装置は低価格を売りにした輸出も始まり、早くも「第四の神器」との声もある。利用面では水素利用に適した長距離トラックや大型バスの導入が進む。将来的に化学品や鉄鋼生産での巨大需要も見込まれる。足踏みする日本を尻目に、中国の水素産業はいち早く大量生産と需要拡大の成長サイクルに入ったかにみえる。そのような流れの先に世界で本当に水素社会が到来すればどうなるだろうか。石油に代わる重要エネルギーで中国に圧倒的な主導権を握られる。水素は脱炭素時代のエネルギー安全保障そのものだ。日本にとって今よりリスクが高まる悪夢の時代となりかねない。日本は現実を認識し早急に戦略を練り直す必要がある。その過程は日本の産業政策の「負けパターン」を見つめ直す作業でもある。日本の産業政策は国が企業を管理する「調整型」の性格が強い。「日の丸連合」は代表的な形態だ。資源を集中しやすい半面、競争が少なく、既存の知見が基盤で未知の可能性の追求が制約される側面がある。日本の水素戦略もその発想の延長線上にある。最大の力点を日本企業が既に商品化した燃料電池乗用車や家庭での利用拡大に置いた。一方で将来のエネルギー安保に関わる水素調達は最初から自国生産でなく輸入を軸とした。ビジョンよりも「グリーン水素生産に必要な再生可能エネルギーが普及していない」との現実問題に対応した。洋上風力発電など日本の国土に適した技術を伸ばす選択肢もあったが、企業にしてみれば国の目標が明確でなければ開発リスクには及び腰となる。今や同技術は欧州や中国で花開く。中国の産業政策は逆を行く。ときに無理筋にもみえる目標を掲げる「ビジョン型」だが実際の産業形成は「自由放任型」というハイブリッドだ。国家が保証する新たなパイに企業が殺到し「バトルロワイヤル」を展開する。ムダや問題も多いがスピードは速くイノベーションも生まれやすい。米国も国家資本主義に傾く。人工知能(AI)や量子、半導体――。いずれも国家の産業政策力を問う競争だ。まずは限界を迎えた従来型政策を変える「日本速度」が試される。失敗を繰り返している余裕はない。 *5-1-2:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO86166470Q5A120C2MM0000/ (日経新聞 2025年1月20日) トランプ氏「米、4年間の衰退に幕」 就任前に演説、化石燃料の開発拡大 トランプ次期米大統領は19日、20日の就任を前に首都ワシントンで演説し「我が国をかつてなく偉大な国にする。20日正午にこの国を取り戻す」と表明した。就任初日に不法移民の強制送還などの大統領令に署名すると明らかにした。「勝利集会」と名付けた約1時間ほどの演説はイベント施設「キャピタルワン・アリーナ」で実施した。トランプ氏は支持者を前に2024年の米大統領選で「我々は勝った」と切り出した。バイデン政権から「災害、インフレと高金利に苦しむ経済、壊滅的な国境危機を継承する」と主張した。「20日から歴史的なスピードと強さで行動し、我が国が直面するあらゆる危機を修復する」と述べ、「4年間の衰退に幕を下ろし、米国の強さと繁栄、誇りを取り戻し、新しい時代が幕を開ける」と訴えた。トランプ氏はエネルギー・環境政策について、バイデン政権で認められなかった化石燃料の開発の許認可を拡大する意向を示した。「エネルギー資源を解き放ち、インフレを迅速に克服し、地球上で最も安価なエネルギーを実現する」と言明した。米国に直接投資を呼び込む意欲を示した。米国で1000億ドルの大型投資を計画するソフトバンクグループ(SBG)などに触れ、「選挙に勝ったからこそできた投資」と唱えた。米アップルのティム・クック最高経営責任者(CEO)から米国内で大規模投資をすると伝えられたとも明かした。トランプ氏は看板政策である不法移民の強制送還に関する大統領令を20日に出すと明言した。同日夕刻までに「国境への侵入を停止し、すべての不法移民は何らかの方法で自国に戻ることになる」と発言した。「主権のある領土と国境の管理を迅速に再び確立し、米国内で活動する不法滞在のギャングを一人残らず国外追放する。米国史上最大の強制送還作戦を開始する」と述べた。イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦合意を自らの成果にあげた。「(米大統領選での)歴史的な勝利の結果としてのみ実現した」と話した。ロシアによるウクライナ侵略については「終わらせる。中東の混乱を止め、第3次世界大戦が起こるのを防ぐ」と断言した。ミサイル防衛システム「アイアンドーム」を建設し、米国内に設置するよう軍に指示する方針も示した。演説では20日にカナダとメキシコに25%の関税を課す大統領令に署名するかどうかには触れなかった。不法移民の流入などを理由に国家経済の「緊急事態」を宣言したうえで関税を引き上げるとの見方が出ている。20日に連邦議会議事堂内のロタンダ(円形の大広間)で大統領就任式で宣誓や演説を終えた後も同じ場所で演説し、施設内でのパレードにも臨む。20日のワシントンは厳しい寒さが予想されトランプ氏は就任式を異例の屋内開催に切り替えた。 *5-2-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1118E0R11C24A2000000/ (日経新聞 2024年12月24日) 新東名高速で自動運転トラック発着 国土交通省が実験 国土交通省は新東名高速道路の浜松サービスエリア(SA)で自動運転トラックによる発着の実証実験を2024年12月4日に公開した。自動発着は、高速道路でのトラックの自動運転に必要な要素技術の1つ。24年度末には、他の要素技術をまとめて、発着だけでなく拠点間の走行における一連の流れを検証する。高速道路でのトラックの自動運転の実現に向けて、一般道への中継地点で運転手の乗り降りなどが必要になる。今回、決められたエリア内でトラックが自動で発着できるかどうかを検証した。実験では、SAまでドライバーが運転し、そのまま自動運転に切り替わり、指定のエリアに駐車した。発車も自動で行い、合流地点から再び手動に切り替えた。 ●商用車メーカーや日本工営が参画 検証に参加したのは、高速道路で自動運転トラックの実用化などを進める経済産業省・国交省委託事業「RoAD to the L4」のテーマ3コンソーシアム(幹事会社:豊田通商)の参加企業とトラックの自動運転技術を手掛けるスタートアップのT2(東京・千代田)だ。テーマ3には、いすゞ自動車や日野自動車などの商用車メーカーの他に日本工営などが参画している。実験では、テーマ3のトラック5台、T2のトラック1台の計6台が参加した。トラックには周囲の状況を確認するためのカメラやレーザー光を使った高性能センサーのLiDAR(ライダー)、位置情報を推定する測位衛星システム(GNSS)センサー、車両の向きなどを検知する慣性計測装置(IMU)などを取り付けている。トラックは全て、ドライバーが介入することなく指定のエリアで発着を完了した。T2技術開発本部の辻勇気本部長は「それぞれの機器から得られた情報を統合して走行させる技術を内製している」と話す。 ●24年度末までに新東名100キロ区間で実証 国交省は高速道路での大型トラックの自動運転に向けて、自動発着以外にも本線との合流を支援するシステム、落下物や工事規制などの情報を提供するシステムなど、まずは5つの要素技術を検証していく。テーマ3のリーダーを務める豊田通商グループのネクスティエレクトロニクス(東京・港)の小川博技監は「車両単体での障害物検知では、範囲が限られるためにトラックの車線変更が困難なケースがある。(インフラ側の)外部支援によって、安全かつ継続的に運行できる」と話す。24年6月には、新東名高速道路の未供用区間を使用して、各要素技術の検証を実施した。24年度末までに、駿河湾沼津SA─浜松SA間の約100キロメートルの供用区間でそれぞれ実証する。25年度以降には、合流区間における加速レーンがより短く難度が高い東北自動車道でも展開する予定だ。 *5-2-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240422&ng=DGKKZO80179970R20C24A4CM0000 (日経新聞 2024.4.22) 高齢ドライバーの運転、中止前に「代替手段検討を」 日本老年学会が提言 高齢ドライバーの増加に伴い、日本老年学会は21日までに、高齢者の自動車運転に関する提言を盛り込んだ報告書を公表した。認知機能や身体機能の衰えを定期的に把握し、運転継続が難しい場合は行政や地域からの適切な支援を受けつつ、中止する前に代替手段を検討すべきだとした。オンラインで記者会見した荒井秀典・学会理事長は、高齢者の運転技能は多様だとし「高齢運転者と危険運転者を同一視するような差別的なイメージは誤り。社会全体で多面的な取り組みを推進する必要がある」と強調。その上で「ゼロリスクにできる限り近づけるにはどうすべきか、科学的に示したい」と話した。報告書は、高齢運転者は視機能、認知機能、身体機能の低下から運転技能が低下することがあり「死亡事故などを起こす危険性が高い状況にある」とした。免許更新の際などに適切な運転技能の判定が必要だという。一方、運転を中止した高齢者は、継続した高齢者と比べて要介護状態になるリスクが高かった。運転中止前に、自身で運転する以外の代替手段を検討すべきだとした。 *5-2-3:https://www.agrinews.co.jp/news/index/283074 (日本農業新聞 2025年1月19日) 自動操舵精度向上へ RTK基地局設置 JAあいち経済連 JAあいち経済連は、トラクターやコンバインなどの自動操舵(そうだ)装置の精度向上につながるRTK(リアルタイム・キネマティック)基地局を県内の4カ所に設置し、運用を始めた。県域のJAグループとしては、都府県で初めての取り組みで、生産者の省力化を後押しする。「JAグループ愛知RTK基地局」という名称で17日から運用を始めた。自動操舵装置は、トラクターやコンバインなどの位置情報を、人工衛星から受信し、設定した経路の自動走行を可能とする装置。JAグループ愛知では、農作業の省力化を目的に、この装置の普及を進めている。人工衛星だけで受信する位置情報では約30センチの誤差が生じる。人工衛星に加え、新たに設置したRTK基地局からも位置情報を受信することで、誤差を2、3センチまで縮小できる。種まきや畝立てといった、高い正確性を要する作業での活用が期待できる。経済連は今後、生産者向けの実演会やJA農機担当者向けの研修会などで、利用方法やメリットを伝え、RTK基地局と自動操舵装置の利用拡大に取り組む。経済連の担当者は「生産者の省力化に貢献していきたい」と話した。 <ホンダ・日産の経営統合は意味があるのか?> PS(2025年2月1日追加):*6-1によると、ホンダ・日産の経営統合スキームは、①ホンダ・日産が共同で持株会社を設立し、両社を持株会社にぶら下げる形で事業統合 ②ホンダが持株会社の経営をリード ③両社は強固な事業基盤を構築して自立 ④経営統合合意に達するには日産の事業構造計画「ターンアラウンド:(i)グローバル生産能力:20%削減 (ii)グローバル人員数:9000人削減 (iii)販売管理費の削減 (iv)会社資産の合理化 (v)設備投資と研究開発費の優先順位を見直し(https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20241107513619/ 参照)」の実現が条件 としている。しかし、このスキームでは両社が共同で作った持株会社の下に、ホンダ・日産という財務的に“自立した”会社がぶら下がるだけであるため、連結決算上、一瞬は世界販売台数約750万台という世界第3位の自動車グループになったとしても、互いの長所を活かすシナジー効果は出そうにない。 そのため、仮に統合するとすれば、持株会社の下には、「国・地域別販売子会社」「研究開発子会社」「電動車製造子会社」「ハイブリッド車製造子会社」「水素燃料車製造子会社」「電動・水素燃料航空機及び同エンジン製造子会社」「電動・水素燃料船及び同エンジン製造子会社」等の機能別子会社をぶら下げて、それに適した人材を両社から選んだり希望者を募ったりして配置し、全体として両社の水素燃料や電動化等の得意分野を活かしつつ、また、これまでなかった分野は他企業との提携を目指すのが発展的経営統合になる。何故なら、NTTのケースでは、最初は固定電話が主流だったため、NTTdocomoやNTTdataなどの子会社に出向させられた人は、出世コースから外れたと思って落ち込んだが、現在ではNTTdocomoが主流になっているのと同じことが起こると思われるからである。 また、日産の事業構造計画“ターンアラウンド”は、*6-2のように、⑤全従業員の7%にあたる9,000人の削減 ⑥世界生産2割削減 ⑦販売低迷で収益が悪化した米キャントン工場(ミシシッピ州)・スマーナ工場(テネシー州)の2つの完成車工場とエンジン等製造のデカード工場(テネシー州)の生産体制縮小 ⑧従業員の早期退職募集 ⑨日産車体湘南工場(神奈川県)の生産体制縮小と従業員の日産車体九州(福岡県)への配転 であり、⑩工場統廃合を含む再建策が出ないと再生は難しく、日産側の示す内容次第で統合協議を白紙に戻す可能性(ホンダ幹部) ⑪統合の方向性については2月中旬発表 となっている。 しかし、「アメリカ国内に製造拠点を作ってもらいたい」というのは、大統領が誰であっても変わらないため、⑦の米国内の工場削減はむしろ慎重に検討すべきだ。さらに、日産の販売低迷は、女性が好む電動車や高齢者・障害者が必要とする運転支援車を、荒っぽい男性が好むいかついスタイルにしたり、サクラのように子どもっぽいかわいらさを強調しすぎて機能は低いというように、販売ターゲットを見据えたマーケティングとデザインの悪さに理由がある(この点でも中国車や韓国車の方が、よほど優れている)。そのため、改善策は、⑤⑥⑦⑧⑨⑩のような現在の販売数量に合わせたコスト削減一択ではない。両社は、⑪のように、統合の方向性については2月中旬に発表するそうだが、このような大志を持った統合でなければ意味が薄いし、*6-3の三菱自動車はじめ他業種の企業も提携するに値しないと感じると思う。 *6-1:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03049/122300011/ (日経日経クロステック 2024.12.23) ホンダと日産の経営統合、最終合意は「両社の自立」が条件 ホンダと日産自動車が、経営統合に向けて動き出した。両社は2024年12月23日、経営統合に向けた基本合意書を締結し、協議を本格化させた。2025年6月の最終合意を目指す。今回の経営統合が実現すれば、世界販売台数が約750万台の世界3位の自動車グループとなる。ホンダと日産は共同で持ち株会社を設立し、両社を傘下に収める形で事業を統合する。両社のブランドは存続させる。持ち株会社の設立時期は2026年8月を予定する。持ち株会社の社長は、ホンダが指名する取締役の中から選ぶ予定である。当初はホンダが持ち株会社の経営をリードする方針だ。12月23日に東京都内で開いた会見で、ホンダ社長の三部敏宏氏は「持ち株会社をつくるだけではなく、両社が強固な事業基盤を構築して自立することが前提になる」と強調した。経営統合の検討が最終合意に達するには、日産が進める事業構造計画「ターンアラウンド」が実現されることが条件になる。同社社長兼最高経営責任者(CEO)の内田誠氏は同日の会見で、「統合の検討を始めたことで、重要な一歩を踏み出した。ターンアラウンドの成果を形にしていくことが、当社の大きな責任」との決意を示した(以下、略)。 *6-2:https://news.yahoo.co.jp/articles/7b7e582de051fe2a27bd240b8707f0a136978c2a (Yahoo、毎日新聞 2024/1/31) 日産の事業再生をホンダが見極めか 統合の方向性、2月中旬発表へ ホンダと日産自動車の統合協議を巡り、両社は31日、統合の方向性について2月中旬に発表すは業績不振の日産の事業再生計画の取り組み状況をみて、1月末をめどに経営統合の協議をさらに進めるかどうか判断するとしていた。日産が策定する計画をホンダ側が慎重に見極めているとみられる。両社は31日「統合準備委員会でさまざまな議論を進めている段階で、2月中旬には方向性を発表できるように進めていきたい」とするコメントを発表した。ホンダと日産は2月13日、2024年4~12月期連結決算の発表が控えている。両社は昨年12月、本格的な経営統合の協議入りを発表。今年6月に統合契約を結び、26年8月に両社が傘下に入る持ち株会社を設置する計画だ。日産は昨年11月に公表した事業再生計画で、全従業員の7%にあたる9000人を削減し、世界生産も2割減らす方針を示しており、その実現に向け、作業を急いでいる。日産によると、販売低迷で収益が悪化している北米事業を巡り、米国のキャントン工場(ミシシッピ州)とスマーナ工場(テネシー州)の二つの完成車工場と、エンジンなどを製造するデカード工場(同)で生産体制を縮小する。これに伴い従業員の早期退職を募る方針で、対象者に通知する。また、日産関係者によると、国内では日産車体湘南工場(神奈川県平塚市)で生産体制を縮小し、従業員を日産車体九州(福岡県苅田町)に配置転換するなどの検討を進めている。これまでホンダの三部敏宏社長は「(日産の事業再生は)絶対的な条件だ」と話している。日産が踏み込んだ再建策を示す必要があると考えているホンダ幹部は「工場の統廃合を含む再建策が出ないと再生は難しいのではないか。日産側の示す内容次第で統合協議を白紙に戻す可能性もある」との強い懸念を示した。 *6-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16134326.html (朝日新聞 2025年1月25日) 三菱自、統合見送りへ 上場維持し協業模索 ホンダ・日産 ホンダと日産自動車が経営統合して発足させようとしている持ち株会社に、三菱自動車は参画しない方向で調整していることが24日、わかった。日産の持ち分法適用会社で上場も維持するという、今の状態を保つ案が有力視されている。三菱グループの意向も踏まえて近く最終判断する。ホンダと日産は、今年6月に最終合意できれば、来年8月に上場を廃止し、新設する持ち株会社にぶらさがることを検討している。三菱自はこの持ち株会社の傘下には入らず、三菱自の株式の27%を持つ日産とホンダとは、プロジェクトごとに協業する道を探る。三菱自の判断の裏には、企業規模で大きく上回るホンダや日産の間で埋没することへの恐れがある。三菱自の時価総額はホンダの10分の1ほど。持ち株会社に参画する場合、統合比率は小さくなり、経営の自主性は失われる可能性が高い。関係者によると、最終判断に向けては、三菱グループの意向が鍵を握っているという。三菱自の筆頭株主は日産だが、三菱商事や三菱重工業も大株主に名を連ねる。ホンダや日産がつくる新会社に参画して上場廃止となれば、三菱グループからは事実上外れてしまいかねない。関係者は「三菱グループとして三菱自を手放すということは考えづらい」と明かす。三菱自の加藤隆雄社長は昨年12月、ホンダと日産が経営統合の協議入りを表明した記者会見に同席。今年1月末をめどに協議に合流するか判断するとしていた。また、今月10日には「我々の立ち位置は(ホンダや日産と)少し違う。必ずしも経営統合ありきとも言えない」と語っていた。同社は24日、「決まった事実はない」とコメントしている。

| 経済・雇用::2023.3~ | 04:45 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

|

2025,01,01, Wednesday

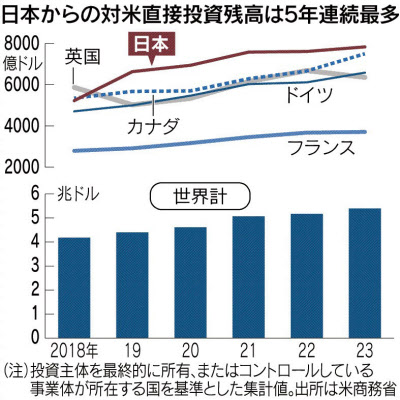

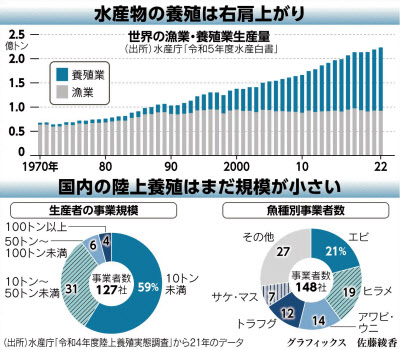

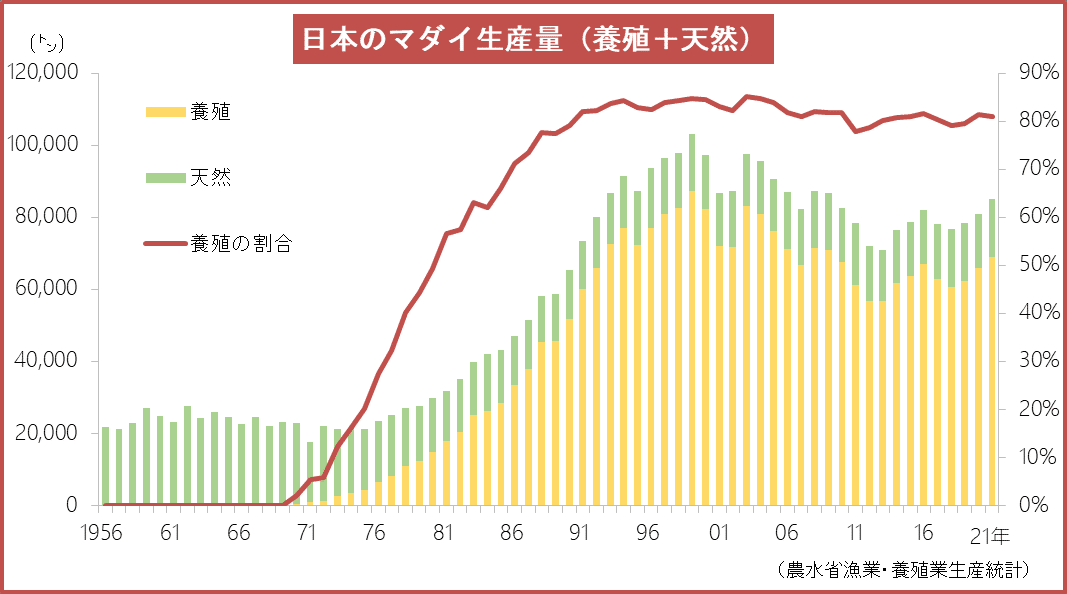

本年も、よろしくお願いします。 原産地は海外だが、現在は日本で普通に作られている作物は、米麦芋類をはじめ野菜・果物・蚕と数が多く、原産地が日本のものを探す方がむしろ難しいくらいだ。そのため、これからも日本産に移行できる作物は多いであろう。 (1)レモンの国産化 ちょっと前まで、レモンは輸入する作物だったが、*1-1のように、最近は国産のレモンもよく見かけるようになった。広島県尾道市瀬戸田町の生口島と高根島は、年平均気温が15・9度という温暖な気候と年間降水量の少なさが柑橘類の栽培に適していて、畑の主、由川光明さんはミカン・ネーブル・不知火・はるか・はるみ・ハッサクなどを作っているそうだ。島の生産者はレモン専業ではなく、収穫時期が異なる複数種類の柑橘類を栽培するそうだが、これができる地域は多いのではないかと思う。 消費者から見ると、農薬や保存料を使っていない国産レモンは、皮まで利用できるため貴重で、私は、国産レモンを皮ごとみじん切り機で粉砕し、それに蜂蜜を加えてレモンジャムにし、長期間、美味しく食べている。また、私は、100%レモンジュースを製氷器で氷にして冷凍することによって鮮度を長持ちさせ、1個あたりの分量が決まっていることを活かして、寿司はじめ色々な料理や菓子作りに使っている。願わくば、20cc毎の氷になった100%レモンジュースが売られていれば、使う時は必要な個数を電子レンジで溶かせば良いので、なお便利であろう。 *1-1は、「葉の商品開発の成功事例はない」としているが、オリーブの葉のように乾燥させれば、レモンの香リの香辛料ができ、オリーブの葉と同様に料理に使えそうだ。 なお、レモンはインド北部原産で柑橘類の中でも寒さに弱いそうだが、私がレモンの中に入っていた種を、(夏は暑くて冬は寒い)埼玉県で植えたところ、芽を出して元気に育っている。ただし、レモンは葉も美味しいらしく、蝶の幼虫が次々と葉を食べてしまうので、防虫剤を撒かざるを得なかった。なお、最近は、埼玉県でもミカンの実がなっているのを見るため、地球温暖化で作物の栽培適地も北上していると思う。 そのような中、*1-2は、京都でレモン栽培の試みが始まり、果実の加工を手掛ける日本果汁・宝酒造・良品計画が「京檸檬」のブランド化に挑んでいるというので期待できる。しかし、冬の冷え込みが厳しいと言われる京都でも、少し工夫すれば、グリーンレモンだけではなく黄色く色づいたレモンも収穫できると思う。 (2)パプリカとアボカドの国産化 *2-1のように、パプリカは約30年前にオランダから輸入されてから輸入品が流通の大半を占めていたが、円安・輸送費の高騰・大手資本の参入、環境制御が可能な大型温室での栽培拡大等によって、生産量が10年で倍増し、国内流通における国産比率は2割に高まり、「日本に着くまで日数を要するため、早取りする輸入品と比べて、色づいてから収穫する国産は味の乗りが良い」のだそうだ。しかし、未だ、価格差があって、契約取引が主体であるため、一般には入手しにくいのが難点だ。 それでは、メキシコからの輸入が主体だったアボカドは国産化できないのかと探してみたところ、*2-2のように、長崎市千々地区のビワ農家ら約10人が2024年11月22日に「長崎地区国産アボカド振興会」を発足し、長崎市産のアボカドとしてブランド化を進めて販売戦略を確立させるそうだ。アボカドは虫による害が少なく、農薬散布の手間が省けるほか、低いところに実がなるため、高齢の生産者も収穫がしやすく、ビワ農家の高齢化や後継者不足を踏まえて、ビワを守っていくためにもアボカドで収益を安定させ、夢のある農業にしたいとのことである。 実は、私は、スーパーで売っている長崎県産の美味しい琵琶を食べた後、その種を埼玉県で植えたところ、冬でも元気に育っている。また、アボカドもメキシコ産のものを使った後、その種を植えたら、埼玉県の場合は、夏は問題なく育ったが、冬になると枯れはしないものの成長が止まったように見える。そのため、場所を選んだり、環境制御が可能な大型温室で栽培したりすれば、どちらも問題なく作れると思う。なお、大温室の暖房は、地中熱やヒートポンプを使ったり、その他の工夫をしたりすれば比較的安価だ。 (3)カカオの国産化 チョコレートの原料となるカカオ豆の約8割は、*3-2のように、西アフリカのガーナの森から日本に届いているそうだが、ガーナの自然保護団体「エコケア・ガーナ」創設者のオウスアダイ氏によると「1万9千haのカカオ農園が金の違法採掘で破壊され」、採掘された金はアラブ首長国連邦やインドで加工されて欧米・日本・中国などにも金製品として輸出されているそうだ。 世界的な金の価格高騰が金の違法採掘の「追い風」となり、それとは対照的にカカオの生産量が落ち込んでいるとのことで、国際ココア機関(ICCO)によると、2020年度に年間104万tあった生産量が2023年度には48万トンと半減し、ニューヨーク市場価格では、2023年の年始以降、価格が上昇傾向で2024年に急騰し、わずか1年半で5倍近くまで跳ね上がり、その影響が日本のチョコレート菓子にも及んでいるのだそうだ。確かに、クリスマスケーキの価格は、2021年の3,862円から2024年には4,561円まで上昇した。 そのような中、*3-1のように、金の出ない日本の東京都小笠原村母島でカカオが栽培され、埼玉県草加市の平塚製菓が東京産カカオを使ったチョコレートを発売していたのは嬉しい。高温多湿地域で育つカカオは、これまで赤道に近いコートジボワールやガーナが主産地だったが、日本でカカオのできる場所は、沖縄や小笠原村母島だけでなく意外に多いのではないかと思う。 (4)真鯛の養殖など    2024.10.24日経新聞 みなと新聞 京都大学 (図の説明:左図のように、世界の漁獲高は1980年代半ばから一定だが、養殖業は伸びている。また、中央の図のように、日本の真鯛生産量も、天然ものの漁獲高は一定だが養殖ものが増え、現在では養殖の割合が80%になっている。そして、右図の右側が、ゲノム編集で筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させて食べられる部分の割合を増やした京大発の真鯛だ) *4は、①リアス海岸の西予市三瓶湾に真鯛の養殖場 ②体長50cm・重量1.8kg程度の真鯛が味が良く人気がある ③日本の全体漁獲量は最盛期の1980年代と比較して約3割まで減少、真鯛は天然はほぼ同水準、8割を占める養殖は約2割増加 ④大豆・白ゴマ等を混合した飼料を2020年に開発し、2022年に魚を全く含まない餌を食べた真鯛を出荷できた ⑤養殖鯛は天然鯛のコリコリ、もちもち感は乏しいが、熟成のうまみは遜色ない ⑥真鯛は人間が卵から孵化させた「人工種苗」がほぼ全てで自然の影響を受けない ⑦養殖の成否は人工種苗の優劣で決まる ⑧近大水産養殖種苗センターの谷口さんは「天然の稚魚を養殖すると1kgまで3年程度かかり、うちのは1年半」と言う ⑨近大の稚魚は、1960年代に兵庫県で漁獲された真鯛から生まれた子のうち、成長が早く形や色が美しいオスとメスを親魚として選ぶことを繰り返して14世代目 ⑩遺伝的リスク分散のため、別の海域由来の2つの系統の親魚も同様に選別を繰り返している ⑪京大発スタートアップ、リージョナルフィッシュは、筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させることで成長を早め、食べられる部分を増やすことに世界で初めて成功し、ゲノム編集した「22世紀鯛」を陸上養殖できる技術を開発して2021年に厚労省と農水省に食品としての届け出た ⑫人間は1万年以上かけて動植物の有益な突然変異を選んで繁殖を繰り返して品種改良したが、豚はその一例 ⑬ゲノム編集は自然界で起こる突然変異をスピーディーに再現 等としている。 世界の漁獲高は、上の左図のように、1980年代半ばから一定だが養殖漁業は伸び続けており、日本の真鯛生産量も、上の中央の図のように、天然の漁獲高は一定だが養殖が増えて、現在では、養殖の割合が80%にもなっている。 そして、③のように、日本の全体漁獲量は最盛期の1980年代から約3割まで減少しており、真鯛の場合は、海への排水管理や稚魚の放流などで天然ものも何とか同水準を保っているが、養殖ものが供給量全体の8割を占めているそうだ。 なお、日本のリアス式海岸は、①②のように、波が穏やかで海面養殖に向いている。私は玄界灘の天然真鯛と養殖真鯛を比較できるのだが、確かに養殖魚は必要な大きさまで成長させて出荷時の大きさを揃えることができ、かつ安価であるため、料理によっては養殖魚で十分である。しかし、⑤のように、筋肉質ではないため、新鮮な魚のコリコリ感がなく、刺身には向かない。なお、私は、“熟成”は“新鮮さ”とは対極にあり、腐る寸前の状態なので食べない。 しかし、養殖漁業は餌が必要であるため、豊富で安価な餌で養殖できなければ採算が合わない。そのため、④のように、大豆や白ゴマなどを混合した飼料を2020年に開発したわけだが、それでも餌に人間と競合する農産物を使うので、私は、ミドリムシ(https://www.euglena.jp/whatiseuglena/ 微細藻類ユーグレナ)の方が鯛にとっては栄養豊富で良いと思う。また、愛媛県であれば、餌にミカンの皮などを混ぜると、安価に柑橘系の香りがする鯛ができそうだ。 また、真鯛の良いところは、⑥のように、人間が卵から孵化させた「人工種苗」がほぼ全てであるため、稚魚を捕獲しなければならない魚種と違って自然の影響を受けず、⑦⑧のように、養殖の成否は人工種苗の優劣で決まるため、⑧⑨のように、成長が早く形や色が美しいオスとメスを親魚として選ぶことを繰り返す品種改良をすれば、必要な形質を持つ魚を作れることだ。 そして、近大は、⑩のように、遺伝的リスク分散のため別の海域由来の2つの系統の親魚も同様に選別を繰り返しているそうだが、私は瀬戸内海の鯛よりも玄界灘の鯛の方が流れの速い海で鍛えあげられているため、自然とマッスル鯛の系統になっていると思う。 なお、京大発スターチアップ企業が、⑪及び上の右図の右側のように、ゲノム編集で筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させ、成長を早めて食べられる部分を増やした「22世紀鯛(マッスル鯛)」を作ったそうだが、筋肉質になればコリコリ感も増すだろう。 人間は、⑫のように、1万年以上かけて動植物の有益な突然変異を選んで繁殖を繰り返し、品種改良をして人間にとって優良な農産物を作ってきた。ただし、⑬のように、ゲノム編集は自然界で起こる突然変異をスピーディーに再現しはするが、本当に必要な部分のみが変化して有害な物質は含まないのか否かは、多くの人がそれを食べた後でなければわからない。 (5)難民の受け入れ支援と職業紹介について 現在の日本では、少子高齢化が進んで“生産年齢人口”の割合が減ったため、労働力不足がネックになって、価格で国際競争に勝てなかったり、生産そのものができなくなったりするものが増えた。そして、これらを解決するには、女性や高齢者を“生産年齢人口”に組み込むだけでなく、外国人労働者の受け入れも重要である。 しかし、日本政府は、“生産年齢人口”が多くて困っていた昭和42年の閣議決定以来、「“単純労働者”は原則として受け入れない」との方針をとっており、現在の入管法でも“単純労働者”のためには、期間・業種・家族の帯同を限定した特定技能や技能実習しか認めていない。現在は、農林水産業・中小企業等で労働力不足がネックになっていることを考慮すれば、これらは早急に改められるべきである(https://www.moj.go.jp/isa/content/001407635.pdf、https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999336_po_20080108.pdf?contentNo=8 参照)。 そのような状況であるから、日本政府は、難民の受け入れにも著しく消極的だが、*5-1・*5-2のように、母国で内戦が繰り返されたり、地球温暖化で住む場所をなくしたり、母国では人権侵害を受けたりする難民が多いのだが、これらの外国人が日本人より犯罪率が高いわけでも努力しないわけでもなく、むしろ新しい財やサービスを作るのに役立つのである。 そのため、気候変動・戦争・人権侵害等を理由とした移住ビザの発効を行なって移住を支援し、認定NPO法人「難民支援協会」だけではなく、日本政府や地方自治体が渡航費・日本語学校の学費・教育などの支援や職業紹介を行なえば、日本における労働力不足と難民の福利の両方が解決される。さらに、人間は、困っている時に助けてくれた人の恩は忘れないものである。 ・・参考資料・・ <輸入作物の国産化> *1-1:https://digital.asahi.com/articles/ASS530T99S53UTFL00VM.html (朝日新聞 2024年5月4日) 生産量は全国の4分の1 レモンの島にレモン専業農家がいない不思議 最近は国産のレモンを店頭でよく見かけます。爽やかな酸味で夏のイメージが強いものの、収穫期は秋から春にかけて。日本有数の産地を訪ねると、収穫のラストスパートを迎えていました。瀬戸内海に浮かぶ生口島(いくちじま)と高根島という二つの島からなる広島県尾道市瀬戸田町。年間降水量が少なく、年平均気温は15・9度という温暖な気候が、かんきつ類の栽培に適している。生口島の山あいにあるレモン畑で、畑の主、由川光明さん(69)が待っていた。緑の葉の間から、実ったレモンが見え隠れする。「木の内側に入ると、もっとたくさん見えます」。由川さんの言葉に誘われ、腰をかがめて幹に近づいた。ちょうど傘の中に入ったかのように、広がった枝に囲まれる。枝からはレモンがたわわにぶら下がる。木の外側は風があたって皮が傷つきやすい。なるべく葉の内側に実るよう、剪定(せんてい)などで調整すると由川さん。「葉もレモンの香りがしますよ」とちぎって渡してくれた。青々しい刺激が鼻から頭へ届き、スッキリする。この香りを生かした商品開発をいくつもの企業が試みたが、まだ成功事例はないという。収穫は10月から4月、大きくなった順番にもいでいく。「他のかんきつもあるから、収穫期が長いレモンはつい後回しにしちゃうこともあるけれど」。レモンのほかに、由川さんは、ミカン、ネーブル、不知火(しらぬい)、はるか、はるみ、ハッサクなどを手がけている。「色々つくる中で、レモンは柱の一つ」と話す。島の生産者はレモン専業ではなく、収穫時期が異なる複数種類のかんきつを栽培する。JAひろしまによると、瀬戸田町の収穫量は年間2千トン前後。およそレモン2千万個で、全国の約4分の1を占める。中でも、由川さんら137戸の農家で構成する「せとだエコレモングループ」は、町のレモン畑の約2割にあたる32ヘクタールで特別栽培のレモンをつくっている。レモンは他の果実と違い、「もう1個食べて」と需要拡大を呼びかけるのはなじまない。ならば品質を国産の中でも別格に高めようと考えた。化学合成農薬と化学肥料を通常の栽培の半分に減らして育てたのがエコレモン。「皮まで食べられるレモン」をキャッチコピーに、2021年度は約600トンを販売した。エコレモンは、使用する農薬を抑えている分、病害虫に襲われやすく、外見の悪さなどから加工品の原料に回る割合が通常より高い。同JAは、企業と協力して、レモンケーキなどの菓子や飲料、調味料などを開発し、販売。収穫したレモンはすべて無駄なく利用しているという。レモンは5月中旬に花が咲く。夏を越えて、10月から早摘みの収穫が始まる。まだ皮が青く、グリーンレモンと呼ばれる。爽やかな香りとすっきりとした酸味が楽しめる。そのまま木に実らせておくと、黄色に色づき、香りが落ち着いて、果汁は増える。黄色いレモンは1月から4月までの収穫。熟すと酸味はまろやかになり甘さも出てくる。収穫が途切れる5月からは鮮度保持フィルムに包んで冷蔵していた黄色のレモン、6月中旬からはハウス栽培ものを出荷。年間を通じ瀬戸田のレモンを供給している。JAひろしまの理事でエコレモングループの会長、宮本悟郎さん(61)は「地元の関心も高まり、若者も帰ってきて、島に動きがあります」と話す。一昨年からは、広島特産のカキの殻を原料にした肥料を使い始めた。「さらに一歩進め、環境循環型農業を目指します」 *レモン 原産はインド北部と言われる。かんきつ類の中でも寒さに弱い。日本に流通する大半が輸入品で国産品は輸入品の1割強。広島県産が国産のおよそ半数を占める。ほかに愛媛県や和歌山県などが主な産地。 *1-2:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO84678320Y4A101C2LKB000/ (日経新聞 2024年11月9日) 京都レモン、名産品に育て 農家24軒が国産不足で栽培、宝酒造・無印が商品開発 京都でレモン栽培の試みが始まった。6年前に植えた苗が育ち、収穫が本格化している。旗振り役となるのが果実の加工を手掛ける日本果汁(京都市)だ。宝酒造や良品計画とともに京都産レモンを使った商品を生み出し「京檸檬(れもん)」のブランド化に挑んでいる。京野菜の九条ネギ畑の隣に青々と茂ったレモン畑が広がる。村田農園(京都府久御山町)では10月下旬に収穫イベントが開かれた。夏の日差しでレモンの表面が焼けてしまった部分もあったが豊作だという。レモンは苗木から本格的に収穫できるまで5年ほどかかる。現在は京都府南部を中心に24軒の農家が栽培しており、2024年の収穫量は23年比で6割増の5トン超となる見込みだ。インドが原産とされるレモンは、温暖な気候で夏に乾燥する地域が栽培に適しており、年間の気温差が激しい京都府ではほとんど栽培されてこなかった。レモンが熟すのは12月~3月だが、冬の冷え込みが厳しい京都では実が凍るのを防ぐため黄色く色づく前のグリーンレモンを収穫する。グリーンレモンは酸味よりも苦みが際立つが、すっきりとした味わいが特徴だ。このため加工に適している。宝酒造は23年11月から京都産レモンを使った地域限定チューハイ「宝CRAFT京檸檬」を販売している。「甘すぎず食事に合わせやすいチューハイに仕上がった」(広報担当者)。無印良品では一部店舗で京檸檬を使っためんつゆと肉のたれを販売。さっぱりとした味わいが好評だったという。京都でレモン栽培が広がる背景には、国産レモンの供給不足がある。広島県や愛媛県などが主な産地で19~21年の栽培面積は2割ほど増えたが、収穫量はむしろ2割近く減った。気候変動や農家の高齢化などが主な要因だ。京檸檬を主導する日本果汁の河野聡社長は「国産レモンを思うように仕入れることができないこともあった」と打ち明ける。かんきつ類に詳しい京都大学の北島宣名誉教授は「地域を見極めれば京都でレモンを育てることも可能」と話す。府内の各地で栽培した結果、冬の平均最低気温が数度でも暖かいと、特定の地域ならレモンの木が冬を越せることがわかった。村田農園では成木に育った現在、冬の防寒対策はほとんど必要ないという。冷え込みにくい地域を探して成功例を重ねている。18年に立ち上がった「京檸檬プロジェクト協議会」は宝酒造や伊藤園など飲料・食品メーカーが参画する。農家が育てたレモンは日本果汁が買い取り、果汁などに加工してメーカーに納めている。農家が販路を心配せず、栽培に集中できる仕組み作りを心がけている。今後、京檸檬の生産者を増やすために北島名誉教授は「手をかけすぎない栽培方法の確立が欠かせない」と語る。主要産地と異なり、京都でレモンを栽培する農家は兼業農家が多い。幼木期の防寒やせん定などの手間を減らすことが重要だ。村田農園は現在、レモン畑を第3圃場まで増やして300~400本の木を栽培している。日本果汁は京都府内で30トン以上の収穫量を目指す。河野社長は「いずれは宇治茶や京野菜と並ぶ京檸檬ブランドを築きたい」と意気込んでいる。 *2-1:https://www.agrinews.co.jp/news/index/280445 (日本農業新聞 2025年1月5日) [シェア奪還]国産パプリカ10年で倍増 大手参入 円安追い風、味で優位 輸入品が流通の大半を占めていたパプリカで、国産が存在感を高めている。生産量は10年で倍増し、国内に流通する国産の比率は2割に高まった。輸入品にとって逆風となる円安の中、大手資本が相次ぎ参入し、環境制御が可能な大型温室での栽培が拡大。安定調達したい実需者のニーズを捉え、シェアを着々と伸ばしている。パプリカは約30年前にオランダから輸入されて以来、食卓に定着した。ただ、近年は円安や輸送費の高騰が進行し、財務省の貿易統計によると、2023年の輸入量は2万5027トンと5年で4割減っている。勢いがあるのが国産だ。農水省によると、22年のパプリカ出荷量は7130トンと10年で9割増えた。その結果、10年前に1割だった国産比率は2割まで高まった。輸入への逆風をビジネスチャンスと見て、大手資本による生産への参入が相次いでいる。 ●大型温室整備、高収量法人も 24年5月には富永商事ホールディングス(兵庫県南あわじ市)が、国産の先駆けとして知られる水戸市の農業法人Tedyから企業譲渡を受けた。同法人は22年、高度な環境制御システムを備えた1・8ヘクタールの大型温室を整備。ビニールだと収量は10アール15トンが限界だったが、ガラス温室で太陽光を取り込めるようになり、23年産は同20トン以上を確保した。林俊秀会長は「日本に着くまで日数を要し早取りする輸入品と比べて、色づいてから収穫する国産は味の乗りが良い」と優位性を語る。11月後半から出荷を始め、年末の需要期にピークが来るよう照準を定める。国産の出回りが増えたことで、実需には国産の調達を強化する動きも出ている。総菜店「RF1」などを展開するロック・フィールド(神戸市)は、10年前に重量ベースで8割だった生鮮野菜の国産比率を、前期(23年5月~24年4月)には92・5%まで高めた。近年強化するパプリカは、魚介とあえたマリネやサラダなど、幅広いメニューに使う。調達部は「栽培技術の向上や生産者の増加で、年間を通じて輸入品と併用できるようになった。価格差も縮まってきている」と、調達環境の変化を語る。仕入れは契約取引が主体。自社で扱う総菜用に適しており生産者も取り組みやすい規格を両者で協議し、設定する。24年には国産比率を5割まで高めた。 *2-2:https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=0263d5205af4460f8d4d0d301235f3c1 (長崎新聞 2024/11/23) 『長崎産アボカド』ブランド化へ 千々地区ビワ農家ら 振興会設立 新たな収入源としてアボカドを栽培する長崎市千々地区のビワ農家ら約10人が22日、「長崎地区国産アボカド振興会」を発足した。長崎市産のアボカドとしてブランド化を進め、販売戦略を確立させる。安定した収量の確保が見込まれる来冬の初出荷を目指す。市農林振興課によると、アボカドは虫による害が少なく農薬散布の手間が省けるほか、低いところに実がなるため、高齢の生産者も収穫がしやすいという。アボカドの栽培は、同地区のビワ農家で長崎アボカド普及協議会副会長の森常幸さん(78)が収益安定のため約6年前に始めた。周辺のビワ農家にも耐寒性が強いとされる品種「ベーコン」「フェルテ」の種を配り、現在約20人が栽培している。この日は森さんの果樹園に約10軒のビワ農家が集まった。来冬の初出荷に向け、栽培品種の選定や販売戦略などを協議した。森さんはビワ農家の高齢化や後継者不足を踏まえ「ビワだけでは厳しくなっている。ビワを守っていくためにもアボカドで収益を安定させ、夢のある農業にしたい」と呼びかけた。森さんが種から栽培を始めて約6年。この冬は一定の収量を確保できる見通しだ。収穫したアボカドは来年1月に鈴木史朗市長に贈呈しPRするほか、同17日に市役所食堂で提供される。 *3-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51355770U9A021C1L83000/ (日経新聞 2019年10月24日) 東京産カカオのチョコ、小笠原で栽培 平塚製菓 チョコレートなどのOEM(相手先ブランドによる生産)生産を手がける平塚製菓(埼玉県草加市)は24日、東京都小笠原村の母島で栽培したカカオを使ったチョコレートを発売した。2003年から栽培に取り組み、商品化した。国産カカオは沖縄で作られている例はあるものの、東京産の商品化は初めてとなる。「TOKYO CACAO」という商品名で2万個を限定販売する。30日まで東京・渋谷の商業施設「渋谷ヒカリエ」内で販売するほか、11月1日からは同社のオンラインストアで扱う。カカオ分70%の約6センチ×6センチの板状のチョコレートが2枚入って3000円(税別)で、かんきつ類のような酸味と香りが特徴だ。高温多湿の地域で育つカカオは、赤道に近いコートジボワールやガーナが主産地となっている。同社は亜熱帯に属する母島で質の良いカカオを作るため、土壌の改良などに取り組んできた。現在は年間で約1トンのカカオ豆を収穫できるといい、「今後は2トン収穫できるように木を大きくしたい」(平塚正幸社長)としている。 *3-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16120047.html (朝日新聞 2025年1月6日) ガーナのカカオ 違法な金採掘、急騰するチョコ 年末年始につい食べ過ぎてしまうスイーツといえば、チョコレートだろう。クリスマスケーキはもちろん、冬に食べるチョコアイスは格別だ。その原料となるカカオ豆の約8割が、西アフリカのガーナの森から日本に届いている。分けいつても分けいつてもカカオ山――。俳人の種田山頭火がガーナを訪れていたら、こう詠んでいたかもしれない。2024年12月、ガーナ東部州のカカオ農園には、そう思わせるような光景が広がっていた。「この山はカカオの木で覆われている」と話すのは、地元のカカオ生産組合のテイノル・フランシス会長(38)。幹にはこぶし大の実がいくつもぶらさがっていた。「でも、多くの山はまるで変わってしまった」。フランシスさんは、そう明かした。 * 異変はすぐに判明した。近くの山でトラクターが地響きをあげている。地面はでこぼこに固まった赤土で覆われ、ため池は濁った緑色だ。カカオ農家のアモア・ジョージさん(52)は「以前はカカオの森だったのに」と悔しそうに話す。親族らで営むカカオ農園は、サッカーコート約4面分の広さだった。しかし、4年前に違法な金の採掘業者に迫られ、約2・5面分を1万9千セディ(約19万円)で売却。すぐに採掘が始まった。違法採掘は、不況で職に就けない若者らの働き口になっていた。地面が数十メートル掘り下げられ、あちこちで地下水が流れ出した。金の精製で使う水銀や重金属がこの水に溶け出した。残ったカカオの農園の土壌が汚染され、生育に影響が出始めた。異常気象も重なった。カカオには週に2度ほどの雨が必要だが、2週間ずっと雨が降らないこともあった。弱った木からさらに病気が広がり、面積あたりの収穫量は4年前の6分の1まで落ち込んだ。今年に入って採掘が終わり、土地は返還された。だが、緑の森は赤土の山と化していた。いま、採掘場に土を埋め戻している。ジョージさんは「再びカカオを植えても、育つかわからない。収入がほとんどなく生きるすべがない」と嘆く。 * ガーナの自然保護団体「エコケア・ガーナ」創設者のオベド・オウスアダイ氏は「1万9千ヘクタールのカカオ農園が、違法採掘で破壊された」と指摘。採掘された金は、アラブ首長国連邦やインドで加工され、欧米や日本、中国などにも金製品として輸出されているとみられる、と説明した。世界的な金の価格高騰が違法採掘の「追い風」にもなっているという。対照的に、カカオの生産は落ち込んでいる。国際ココア機関(ICCO)によると、20年度に年間104万トンあった生産量は、23年度に48万トンと半減したとみられる。ニューヨークの市場価格では、23年の年始以降、価格が上昇傾向となり、24年になると急騰。わずか1年半で5倍近くまで跳ね上がり、「カカオショック」と呼ばれた。この影響は、日本のチョコレート菓子にも及んでいる。明治は24年、「きのこの山」や「たけのこの里」などの価格を2度にわたり値上げ。ロッテも、「コアラのマーチ」や「パイの実」などを2度値上げした。帝国データバンクによると、クリスマスケーキの平均価格は21年の3862円から、24年には4561円まで上昇。主要な原材料が軒並み値上がりする中でも、チョコレートの値上げ幅が最も大きいという。ガーナでの「カカオよりも金」の流れは止まらず、元に戻すのが困難な段階まできている。新たな懸念も浮上している。土壌汚染のカカオ豆への影響だ。カカオにはもともと、土壌由来などの重金属が少量含まれる。農場の汚染が進めば、さらに重金属の含有量が増える恐れがあると、専門家らはいう。オウスアダイ氏は「日本の消費者にとっても、ひとごとではない。(生産者に適正な対価が支払われる)フェアトレード商品を選ぶなど消費行動を変えることで、生産地によい影響を与えられるということも知ってほしい」と呼びかける。 ■金鉱山、数百万人が従事 「カカオ農園を壊す金鉱山で働く人は悪人か」と問われると、返答に困る。数百万人が従事する産業となっており、金の採掘なしに彼らの暮らしは成り立たない。白昼堂々と採掘していたのは「ふつうの若者」たちだ。採掘を取り締まれば数百万人の食いぶちがなくなり、治安悪化にもつながりかねない。生産地で何が起きているのか、自覚したいと思う。 ■農家には「ぜいたく品」 カカオの実は、果肉つきの豆を約1週間発酵させ、1週間乾燥させると、「チョコレート」色の豆が顔を出す。焙煎(ばいせん)し粉末にしてミルクや砂糖を加えれば、チョコレートができあがる。ガーナでも、バレンタイン商戦では多くのチョコが出回るというが、地方ではあまり消費されない。製品は原料の10倍以上の価格で、農家にとっては「ぜいたく品」だ。 <養殖漁業> *4:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD062EG0W4A201C2000000/ (日経新聞 2025年1月5日) 真鯛を科学する 養殖やゲノム編集で持続可能な魚へ進化 花は桜木、魚は鯛(たい)――。古来祝いの席に欠かせないのが、色かたちが美しい真鯛だ。新たな年を迎え、さっそく舌鼓を打った人も多いことだろう。そんな和食文化を代表する縁起物が伝統を守りながらも、日々進化していることをご存じだろうか。技術を駆使し、世界へ羽ばたく「百魚の王」を追った。 ●養殖で目指す「大国」 リアス海岸が美しい愛媛県西予市三瓶(みかめ)湾。早朝、漁船に乗り込むと10分ほどで目的地へと到着した。ここは真鯛(まだい)の養殖場だ。10メートル四方の生け簀(す)には、ひとつにつき約5千尾の真鯛がいるという。深さ約10メートルまで沈めた網を少しずつ引き上げると、にわかに海面が魚影で赤く染まり、水しぶきが跳ね上がる。生きのいい鯛をたも網ですくい、船上のカゴに移していく。いずれも体長50センチ、重量1.8キロ程度。真鯛は寿命が15年以上と長く、10キロ以上に成長するのもあるが、最も味が良く人気があるのはこのサイズだという。カゴには6尾入るが、お互い傷つかないように1尾ずつたて板で仕切られていた。この日は70箱以上が岸で待ち構えているトラックに積まれ、午前9時すぎには市場に運ばれた。スズキ目タイ科マダイ属の真鯛だが、日本近海にはチダイ属、キダイ属、クロダイ属などが生息する。そのなかで見た目が赤く、姿が美しい真鯛はおめでたい魚の象徴だ。日本の漁獲量(海面)全体は最盛期だった1980年代から約3割の水準まで減少した。しかし、真鯛はここ10年で見ると天然ものはほぼ同水準、8割を占める養殖ものは約2割増えている。「真鯛はサステナブルな水産資源になり得ます。モデルはノルウェーです」。水揚げ作業を見せてくれた赤坂水産(愛媛県西予市)の赤坂竜太郎さんはこう言って笑った。ノルウェーは養殖サーモン生産量で日本のすべての海面養殖量を上回る「大国」。目指す先がはるか彼方(かなた)にあるのは分かっているが、真鯛こそが可能性を秘めた魚だとの確信がある。 ●餌づくりから改革 まず着手したのが餌だった。養殖真鯛は1キロ太るのに餌としてカタクチイワシ4キロが必要という。水産資源の保護が叫ばれるなか、これでは持続可能とはいえない。そこで赤坂さんは真鯛の雑食性に着目。餌に魚を使わず、大豆や白ゴマなどを混合した飼料を2020年に開発した。配合など試行錯誤しながら22年に魚をまったく含まない餌を食べた真鯛を出荷できるまでになった。養殖ではマグロやブリ、ヒラメなども人気だが、こうはいかない。いずれも肉食の傾向が強く、魚なしの餌では成長しづらいのだ。とはいえ、おいしくなければ消費者には受け入れられない。養殖鯛は天然鯛のようなコリコリ、もちもち感は乏しいが、熟成のうまみは遜色ない。「世界で食べられているノルウェーサーモンも柔らかいでしょう?」。赤坂さんは養殖場の近くに加工施設も完備し、全国どこでも販売先が望む熟成度で配送可能という。 ●人工種苗が支える 日本が「真鯛大国」になり得る理由はもうひとつある。マグロやブリ、カンパチなどの場合、稚魚は漁師から調達する「天然種苗」が大半だ。一方、真鯛はサーモンと同様に人間が卵から孵化(ふか)させた「人工種苗」がほぼすべてを占める。つまり自然の影響を受けにくいのだ。健康で美しく、成長が早いうえにおいしい成魚に育つ稚魚をいかに生み出すか――。養殖の成否は人工種苗の優劣で半ば決まると言っても過言ではない。しかし、養殖業者がそれを手掛けているわけではない。 「天然の稚魚を養殖すると1キロの大きさに成長するまで3年程度かかりますが、うちのは1年半です」。近畿大学水産養殖種苗センター(和歌山県白浜町)で事業副本部長を務める谷口直樹さんはこう言い切る。道のりは長かった。近大で生まれる稚魚は1960年代に兵庫県で漁獲された真鯛に遡る。それらから生まれた子どもたちのうち、成長が早く形や色が美しいオスとメスを親魚として選ぶことを世代ごとに繰り返した。現在はこの系統の親魚は14世代目だという。遺伝的なリスクを分散するため、別の海域を由来とする2つの系統の親魚も同じように選別を繰り返している。2025年1月に産卵させる予定の親魚を見せてもらった。水槽内で泳ぐ35尾はいわば精鋭中の精鋭だ。オスはすべて兵庫由来の系統でメスは別系統という。真鯛の産卵は白浜海域では通常3〜4月だが、養殖業者のニーズに合わせて、明るさや水温を調整することで産卵時期を調整することができるようになった。産卵すると40〜50時間後に孵化し、それから40〜50日で3センチほどのピンク色の稚魚に成長する。この段階で海の生け簀網に移す「沖だし」を迎え、養殖業者に引き渡すまで50〜60日程度を過ごす。歩留まりも向上し、出荷できるのはこのうち70%程度。その後の養殖業者の段階では9割以上が成魚に育つという。 ●ゲノム編集が「世界を救う」 海を必要としない真鯛も登場した。京都大発のスタートアップ企業、リージョナルフィッシュ(京都市)はゲノム編集した「22世紀鯛」を陸上養殖できる技術を開発した。筋肉の発達を抑制する遺伝子を欠失させることで成長を早め、食べられる部分を増やすことに世界で初めて成功。21年に厚生労働省と農林水産省に食品としての届け出を完了した。人間は1万年以上をかけて自然界で起こる動植物の有益な突然変異を選び、繁殖を繰り返して品種改良してきた。家畜化したイノシシが豚になったのはその一例だ。社長の梅川忠典さんは「ゲノム編集は自然界で起きる突然変異をスピーディーに再現するもの」と意義を強調する。商業ベースに乗せるには量産化が不可欠だが、大手企業と組んで施設を建設する計画が進行中という。ゲノム編集した食物に抵抗感のある消費者がまだ多いのも確か。ただ22世紀鯛は商品化にあたり、「ゲノム編集技術を使用」とあえて強調した。「ゲノム編集は世界を救う技術。この魚を生み出したことを誇りに思っています。これからも消費者の理解を得るとともに、科学で社会に貢献するという信念に変わりありません」。梅川さんはこう言い切った。 ●万葉集にも鯛の料理法 日本での真鯛(まだい)の歴史は縄文時代に遡る。各地の貝塚でその骨が出土され、青森県の三内丸山遺跡では、つながったままの真鯛の背骨も見つかった。遺跡には煮たり、焼いたりした痕跡があり、どのように食べていたのかと想像が膨らむ。奈良時代に成立したとされる日本最古の和歌集、万葉集には既に「鯛」の表記と料理法が登場する。「醬酢(ひしほす)に 蒜(ひる)搗(つ)きかてて 鯛願ふ 我れにな見えそ 水葱(なぎ)の羹(あつもの)」。現代訳すれば、醬(ひしお)と酢にすりつぶした蒜(のびる)を混ぜて鯛を食べたいのに、お吸い物など私に見せないで――という内容だ。古代から鯛が人気の食べ物だったことがうかがえる。高貴な食材でもあった。平安時代中期の法典「延喜式」には、真鯛が各地から朝廷に献上されていたことが記載されている。ほとんどが干物や塩漬けだが、和泉(大阪)からは鮮魚も届けられていたようだ。 ●平安時代から伝わる「式包丁」 当時をしのばせる儀式が残っている。藤原道長の時代から伝わるという「式包丁」だ。宮中で節会など重要な行事で行われていたもので、大きな俎(まな)板にのせた真鯛や鯉(こい)など魚や雉(きじ)や鶴といった鳥を直接手で触れることなしに包丁刀と俎箸(まなはし)で切り分け、めでたい形を表現する。殺生した命を食材に移行するための儀式だ。滋賀県甲賀市のミホ・ミュージアムに烏帽子(えぼし)と狩衣(かりぎぬ)姿で登場したのは、京都の和食店、萬亀楼(まんかめろう)の小西将清さん。生間(いかま)流の式包丁を一子相伝で受け継ぐ、30代目家元にあたる。この日はイベントで式包丁を披露した。かつて朝廷で最も高貴な魚とされたのは鯉だった。真鯛が「百魚の王」ともてはやされるようになったのは江戸時代以降。「めでたい」と語呂を意識するようになったのもこのころだ。1785年には「鯛百珍料理秘密箱」という鯛を使った100に及ぶレシピを紹介する本も登場した。 ●締め方でおいしさ長持ち 鯛をいかにおいしく食べるか。そんな欲求は現代も変わらない。2024年10月、北海道函館市で開かれた世界料理学会で画期的な真鯛の締め方が報告され、話題となった。発表したのは兵庫県明石市で天然真鯛などの仲卸業を経営する鶴谷真宜(まさのり)さん。セリで落とされた真鯛の締め方は通常、①脳に傷を入れることで動きを止める「脳殺」、②血を抜くことで腐敗や臭みを抑える「放血」、③脊髄を破壊し死後硬直を遅らせる「神経破壊」――からなる。しかし、鶴谷さんは、脳殺せずに神経破壊だけして動けなくなった真鯛が水の中でエラ呼吸しているのを見つけた。これをもとに16年に研究を開始。神経破壊によるショックで排せつが促されるとともに、動くことができないので体内にあるおいしさのもととなる成分(アデノシン三リン酸=ATP)の消費が抑えられているとの仮説を立てた。「数万尾ほど試して、現在の締め方にたどり着きました。個体や顧客の好みによって締め方は少しずつ変えます」と鶴谷さん。18年に東京の高級日本料理店「龍吟」に認められたのをきっかけに、その鯛は全国にファンが広がっている。地元のすし屋「明石菊水」もそんな店のひとつ。代表の楠大司さんは「最大の特徴はおいしく食べられる状態が長持ちしたことです」という。以前は朝に届いた真鯛はその日のうちに提供していたが、いまは翌日でもおいしく食べられる。翌日になると少し熟成して柔らかくなる一方で、コクは増す。お客の好みによって使い分けることも、同時に食べ比べることもできるようになった。鶴谷さんは「どうしておいしさが長持ちするのかなど自分なりの考えはありますが、科学的に実証できていません。大学など研究機関の協力を得て解明したい」とおいしさへの追求に貪欲だ。 ●「百魚の王」、世界へ 漁師、仲買人、料理人らに共通するのは、おいしい真鯛を多くの人に食べてもらいたいという思いだ。国連食糧農業機関(FAO)によると、世界ではたんぱく質源としての魚介類の需要は拡大の一途をたどり、1人当たりの消費量は過去半世紀で2倍に膨らんだ。ところが、日本からの養殖真鯛の輸出は増加傾向とはいえ、23年で66億円程度。輸出先の大半は韓国だ。その他の国々で鯛を食べる習慣がないからだ。「とにかくおいしさを知ってもらうことが重要」と愛媛の赤坂さんは自社の養殖真鯛を輸出するだけでなく、米国に鯛をメインにした和食レストランを開く準備を始めた。明石の鶴谷さんも24年10月から天然真鯛を冷蔵でシンガポール、タイ、マレーシアの和食料理店に販売し始めた。海外への普及に欠かせないのは料理人だ。世界に和食ブームが定着して久しいが、鯛のさばき方や調理法を本格的に学んだ人はそう多くない。そんななか京都市は京料理を世界へ普及させることを目的に外国人に特例措置を導入した。老舗料亭、菊乃井本店で働くベトナム出身のファム・ドゥック・ユイさん(25)はそのひとり。蒸しものと煮ものが担当のユイさんは明石産の真鯛をさばき、あら炊きを調理していた。味つけは先輩が担当するが「味見もできますし、何でも教えてくれます」。総料理長の辻昌仁さんは「日本料理を世界に広げるのが菊乃井の考え。隠すものはなにもありません」。この日はミャンマーやハンガリーからなど、ほかの制度で滞在する外国人6人も調理場で働いていた。ユイさんは言う。「夢は30代で故郷に近いホーチミンに本格的な日本料理店を開くことです」。本場仕込みの鯛料理が世界中で食べられる日は案外近いのかもしれない。 <難民と外国人労働者> *5-1:https://digital.asahi.com/articles/ASSDT2JCPSDTUHMC00BM.html (朝日新聞 2024年12月26日) 日本めざす難民学生、外国人が必要な日本 つなぐNPO支える米国人 日本に来て6年になる栃木県内の大学4年生、マダネ(24)が13歳の時のことだ。故郷、シリアのホムスは内戦の激戦地帯。マダネの家があった地区は安全とされていたが、ある晩、爆撃が始まった。戦闘機が飛び交い、ミサイル音が耳をつんざく。隣の家が爆撃を受け、家族7人で身を寄せ合った。「死ぬのは仕方ない。でも、もし3歳下の弟と2人だけ残されたら、どうやって生きていこう」。家族は無事だったが、直後に全員でレバノンに出国。その後イエメン、サウジアラビアと移る。マダネは「日本に行きたい」と思い始める。日本のアニメやゲームが好きだった。「日本は安全で平和な国。明日生き延びられるかわからない生活はもう嫌だ」。ネットで「日本」「難民」「行きたい」と検索すると、日本の認定NPO法人「難民支援協会」が実施する、シリア人学生が対象の日本語教育プログラムを見つけた。2年間の日本語学校の学費と渡航費を出してくれるという。選考はトルコで行われていたため、単身トルコに移り、応募。合格した。千葉・松戸にある語学学校、日本国際工科専門学校に通い、生活費はパン工場のバイトで稼いだ。作業はきつかった。でも、日本語が上達すると製品管理の仕事もまかされ、やりがいも出てきた。奨学金で大学の電子情報工学科に進み、IT企業に就職も決まった。「日本はがんばれば認めてくれる国。困難を抱える人に、日本で人生が変えられると希望を与えたい」。教育プログラムは、日本国際工科専門学校が2015年、難民支援協会に「シリアの若者を学生として受け入れられないか」と相談して始まった。アフガニスタンやウクライナに広がり、150人以上受け入れた。21年からはNPOの「パスウェイズ・ジャパン(PJ)」が引き継いだ。学生のコミュニティーを作り、交流や相談の機会を多く設け支援する。 ●日本が変われば影響は大きい」 PJの代表理事、折居徳正(56)は事業の意義を「優秀で日本に来たいと願う学生たちがいる。一方で、日本も外国人の留学生や働き手が必要。その橋渡し」と語る。プログラムの大口寄付者の1人が、米国人のエド・シャピロ(59)だ。シャピロはボストンで27年間、金融業界で活躍。02年に社会に恩返しをしたいと家族で財団を設立した。米国にはこういう「ファミリー財団」が4万以上あるという。15年、米国政府がシリア難民の受け入れ拡大を表明。16年にボストンにも難民の家族がやってきた。シャピロは財団の運営に専念し、難民支援に力を入れるようになる。22年にウクライナ戦争が起こると、米ワシントン・ポスト紙に、日本の避難民受け入れについて記事が載った。日本の難民認定率が非常に低いこと、「ウクライナ避難民の受け入れが日本の難民政策の抜本的改善につながることを期待する」という難民支援協会の代表理事、石川えり(48)のコメントが紹介された。記事を読んで日本の難民政策に関心を持ったシャピロは石川に連絡をとり、PJの事業を知って寄付を決めた。なぜ米国人のシャピロが日本に来る難民の支援にお金を出すのか。「日本は経済大国。そこが変われば世界への影響は大きい。しかも、日本は少子化に悩んでおり、外国人の力を必要としている。社会を開く良い機会だと思う」。シャピロはとりあえず26年までの寄付を決めている。「いずれは、プログラムの卒業生が寄付をして回る仕組みになるといい」と思い描く。 *5-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20250107&ng=DGKKZO85884200X00C25A1EA2000 (日経新聞 2025.1.7) 〈逆転の世界〉オセアニアから見ると 気候難民、日米受け入れを 私の母国であるオーストラリアは太平洋の島しょ国に対する最大の支援国だ。2023年にはツバルと「ファレピリ連合条約」を結び、世界で初めて気候変動を理由とした移住ビザの発行を決めた。国内ではあまり話題になっていない。豪州の国民は高騰する生活費への対応など政府のインフレ対策に対する関心が最も高い。気候変動は最重要課題ではない。米航空宇宙局(NASA)による人工衛星の観測データを使った分析では、海面上昇の速度は約30年前と比べて2倍に高まった。ソロモン諸島ではすでにいくつかのサンゴ礁の島が海に沈んだ。被害を受ける島しょ国は、化石燃料を大量に消費する先進国に対して温暖化ガスの排出削減を求めてきた。先進国が十分に責任を果たしているかといえば、答えは「ノー」だ。豪州を含む先進国の議論にはスピード感がない。「気候難民」はすでに存在するし、今後も生まれる。彼らが移住を決断しなければいけない時に、先進国は選択肢を少しでも多く提供することが重要になる。受け入れ先が豪州だけでは不十分だ。パラオやマーシャル諸島とつながりが深い米国や日本も役割を果たせるだろう。太平洋の島しょ国では、インフラ整備などを積極支援する中国の存在感が高まっている。24年に取材で訪れたトンガでは街のあちらこちらの建物に「(建設は)中国の支援だ」と示す看板がかけられていた。海洋進出を狙う中国も念頭に、豪州は島しょ国への支援を続けるだろう。

| 農林漁業::2019.8~ | 12:56 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

PAGE TOP ↑