左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

|

2025,12,01, Monday

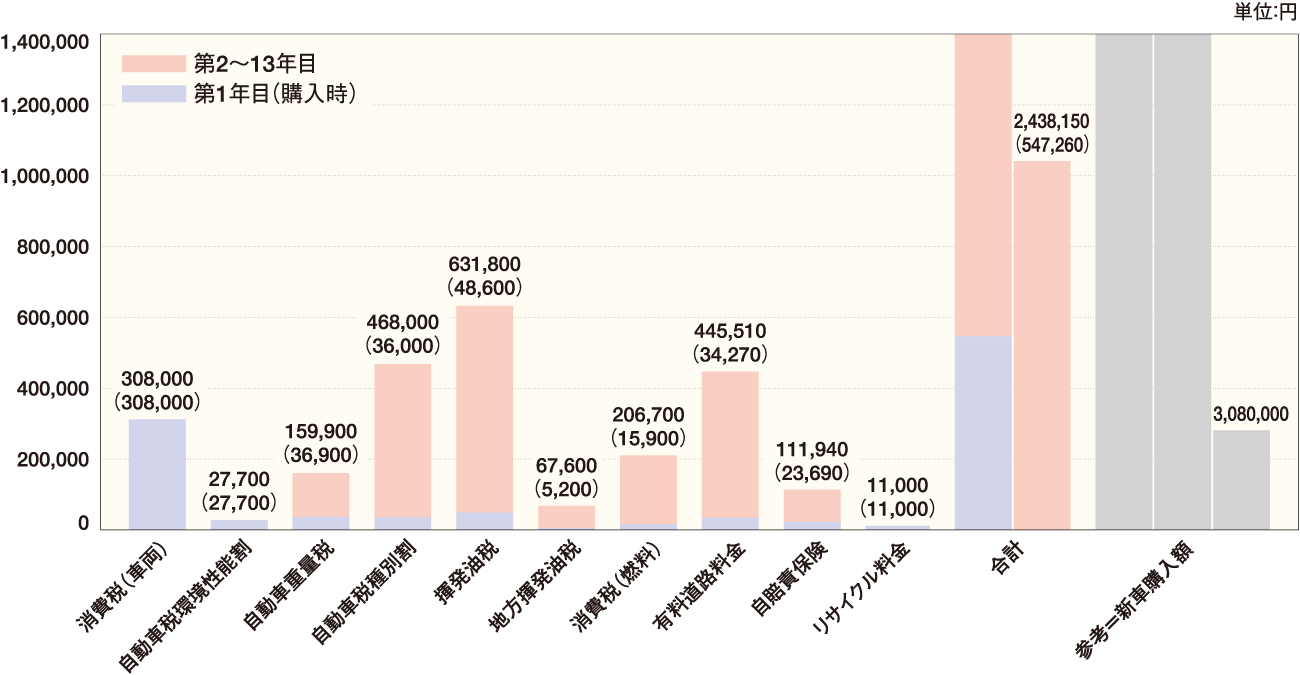

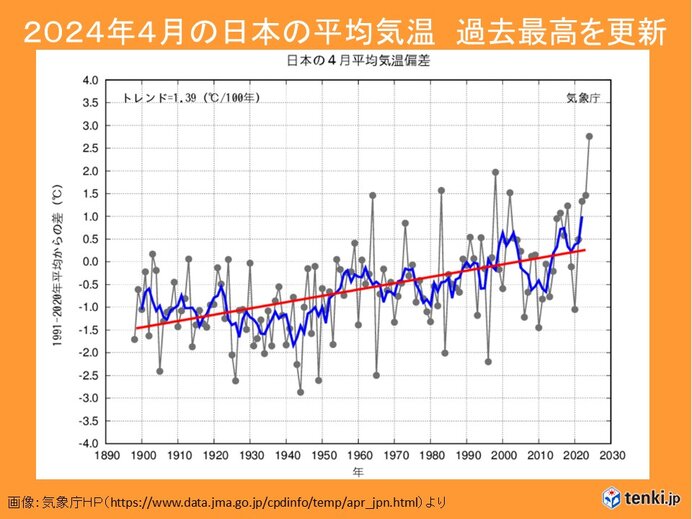

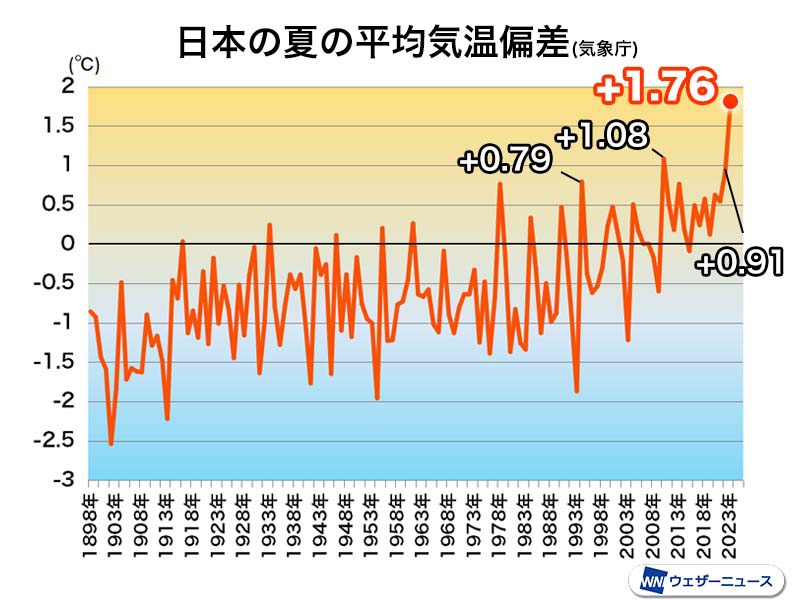

今年も早い1年でした

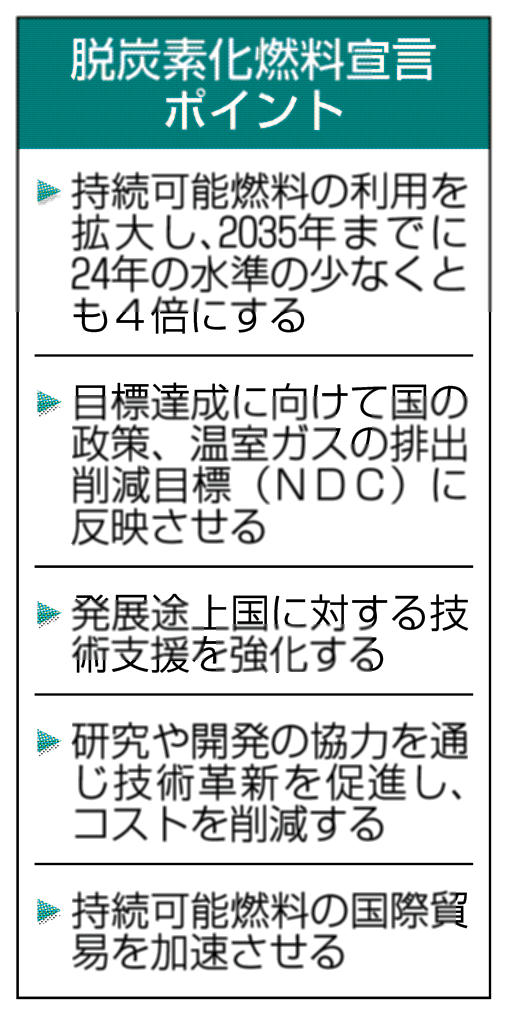

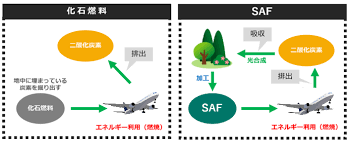

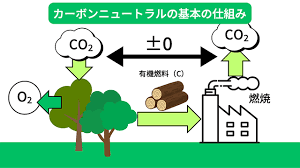

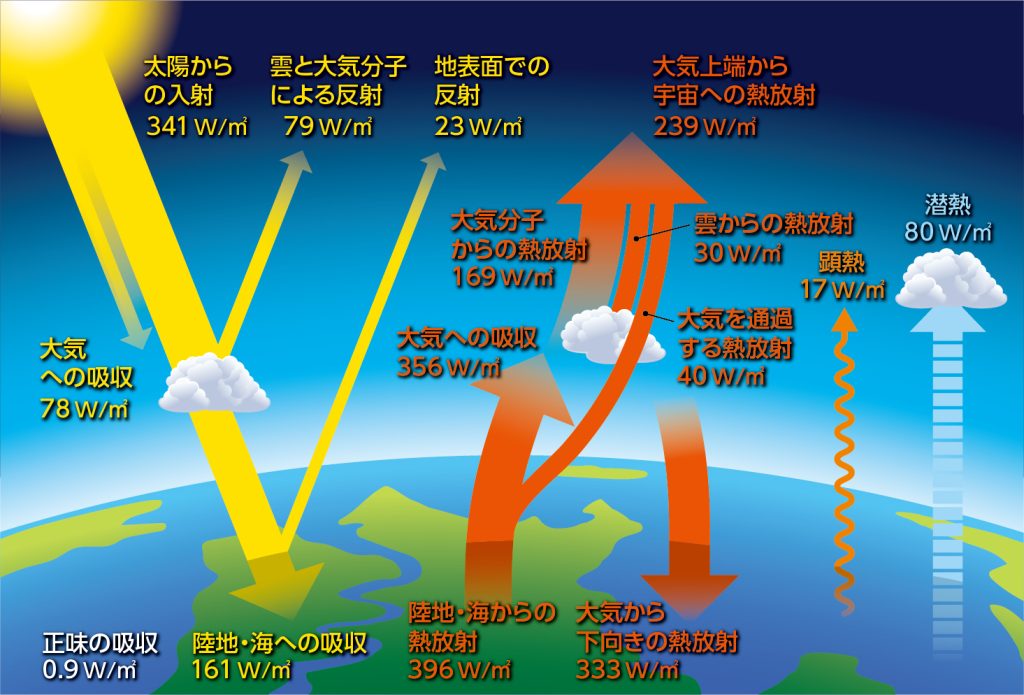

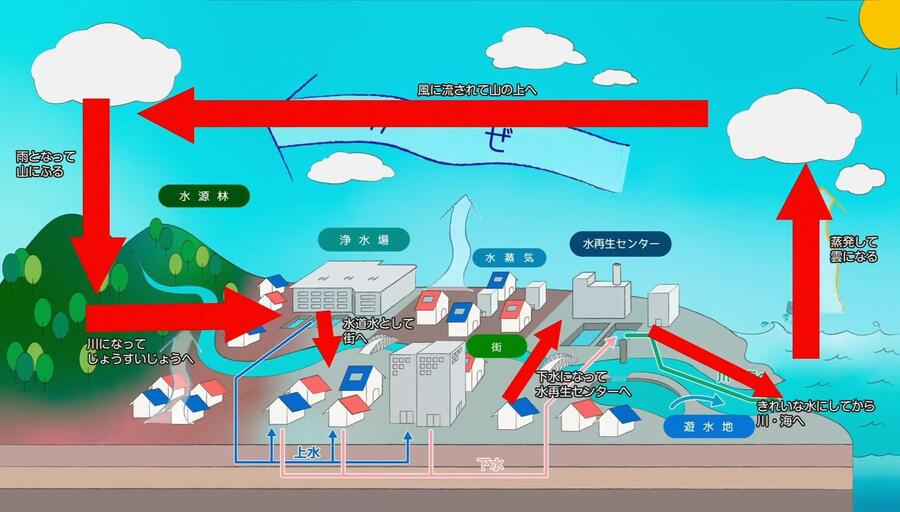

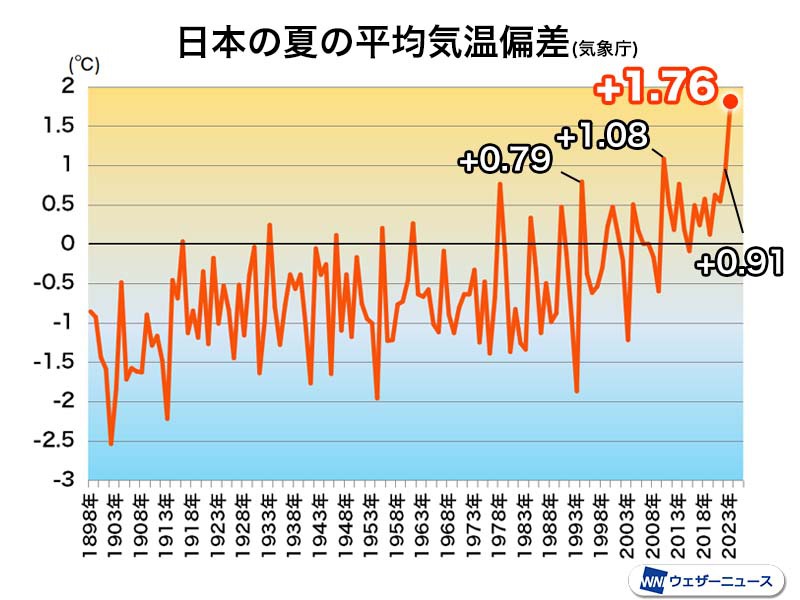

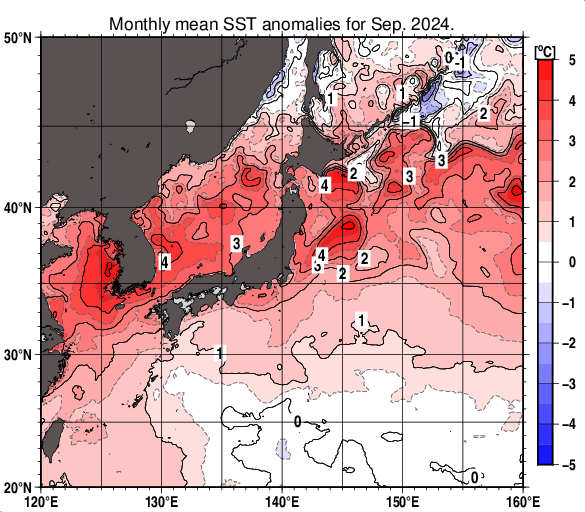

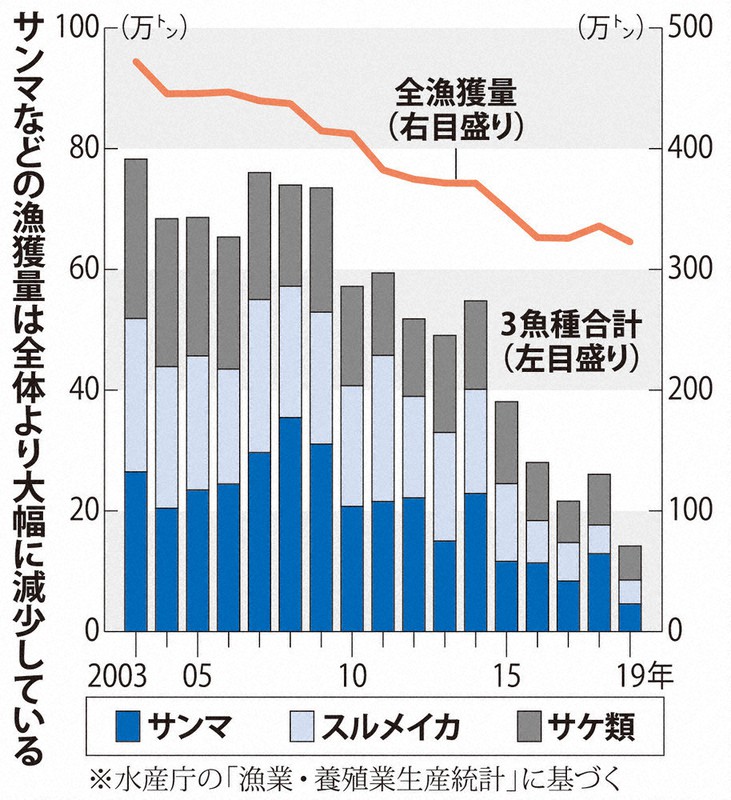

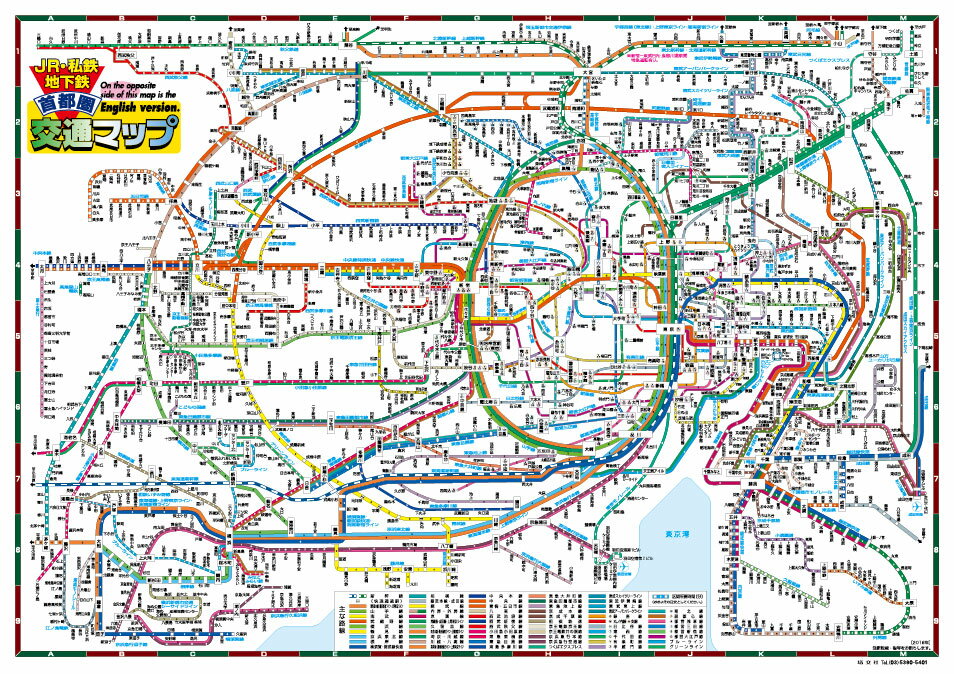

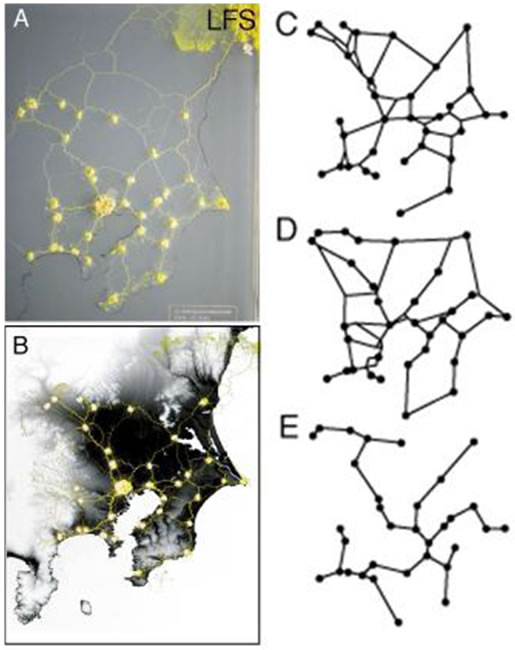

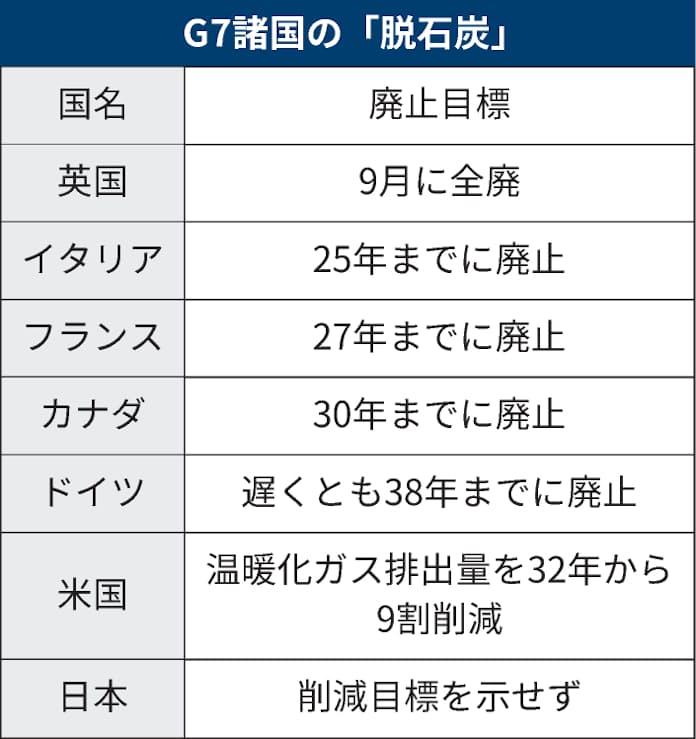

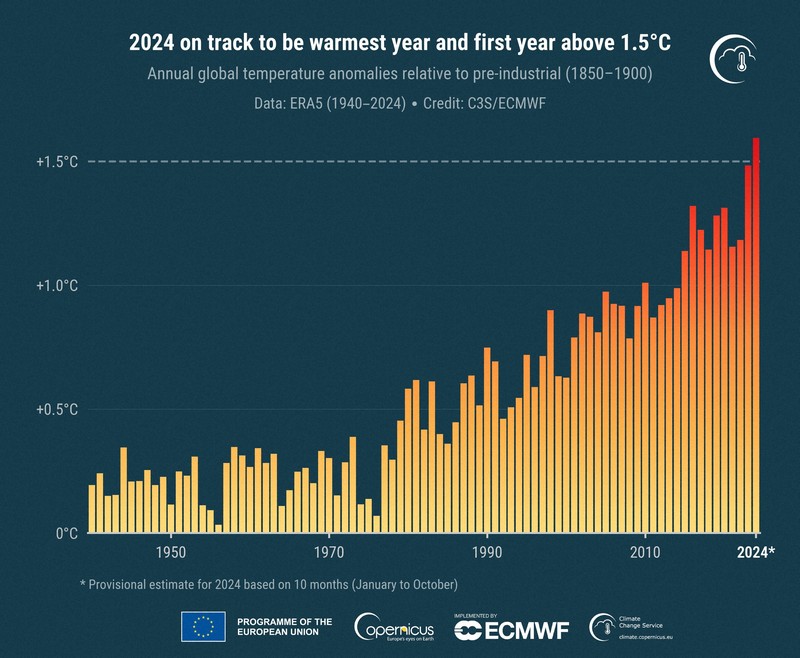

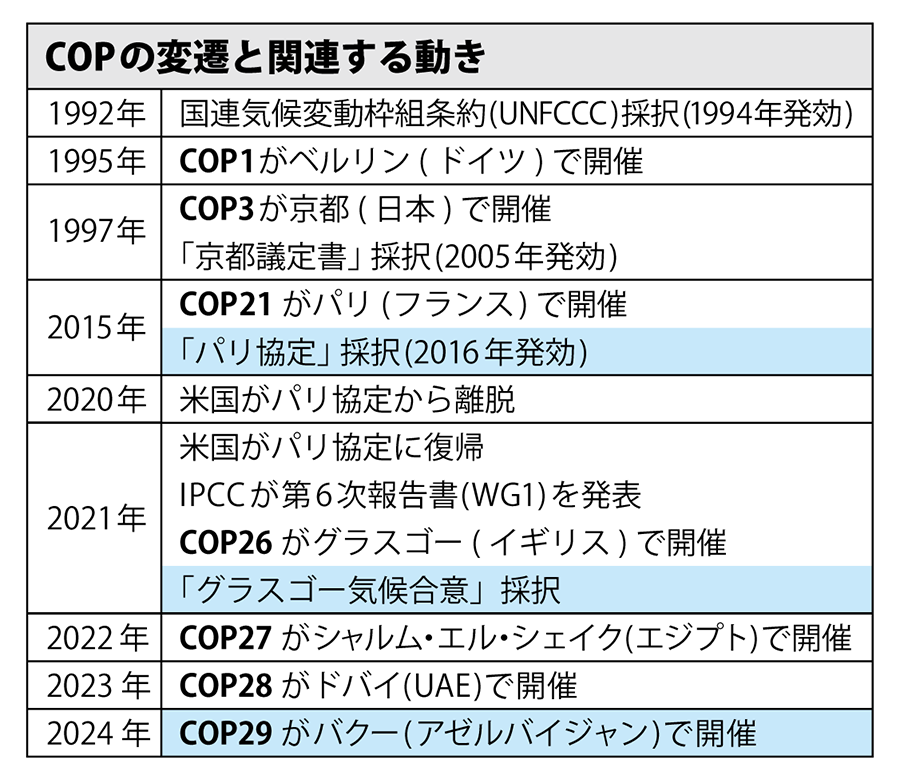

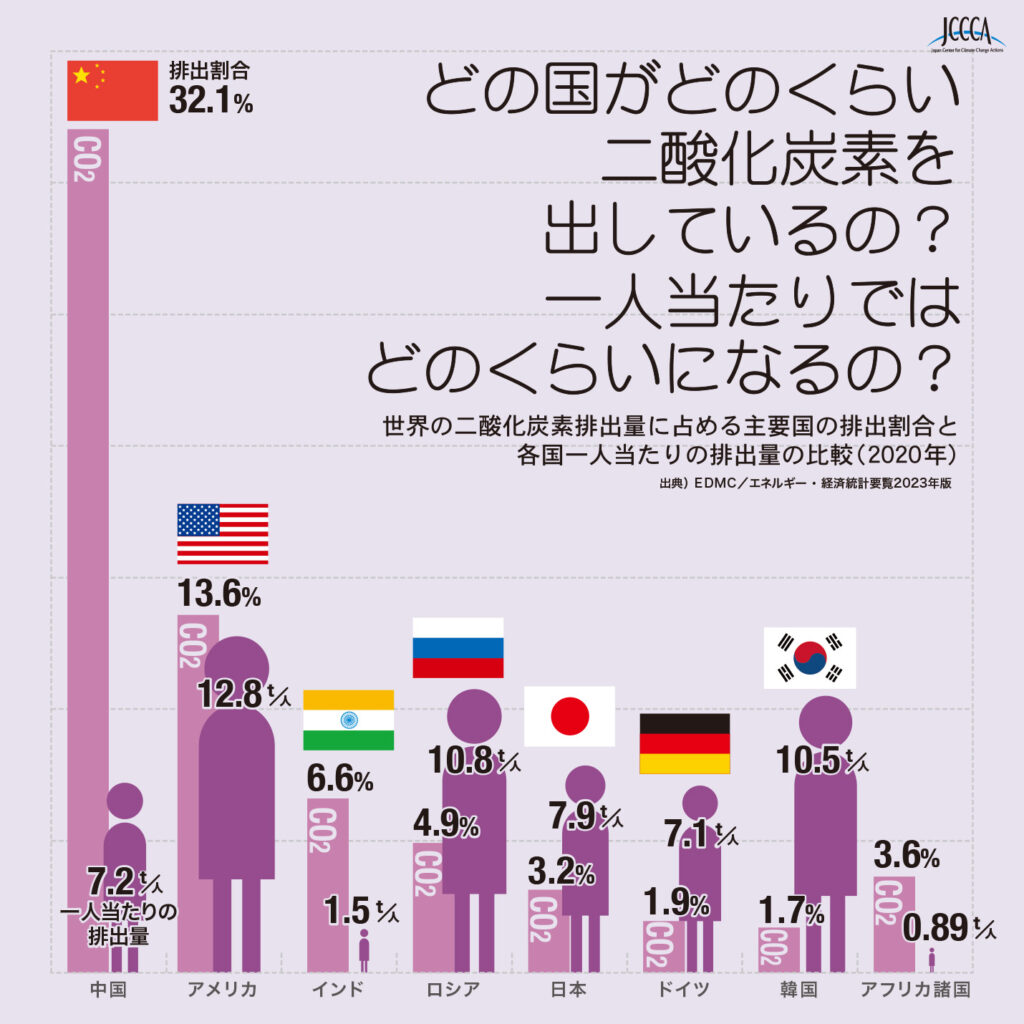

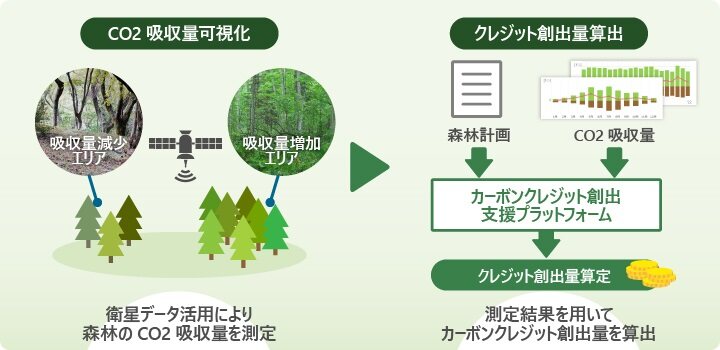

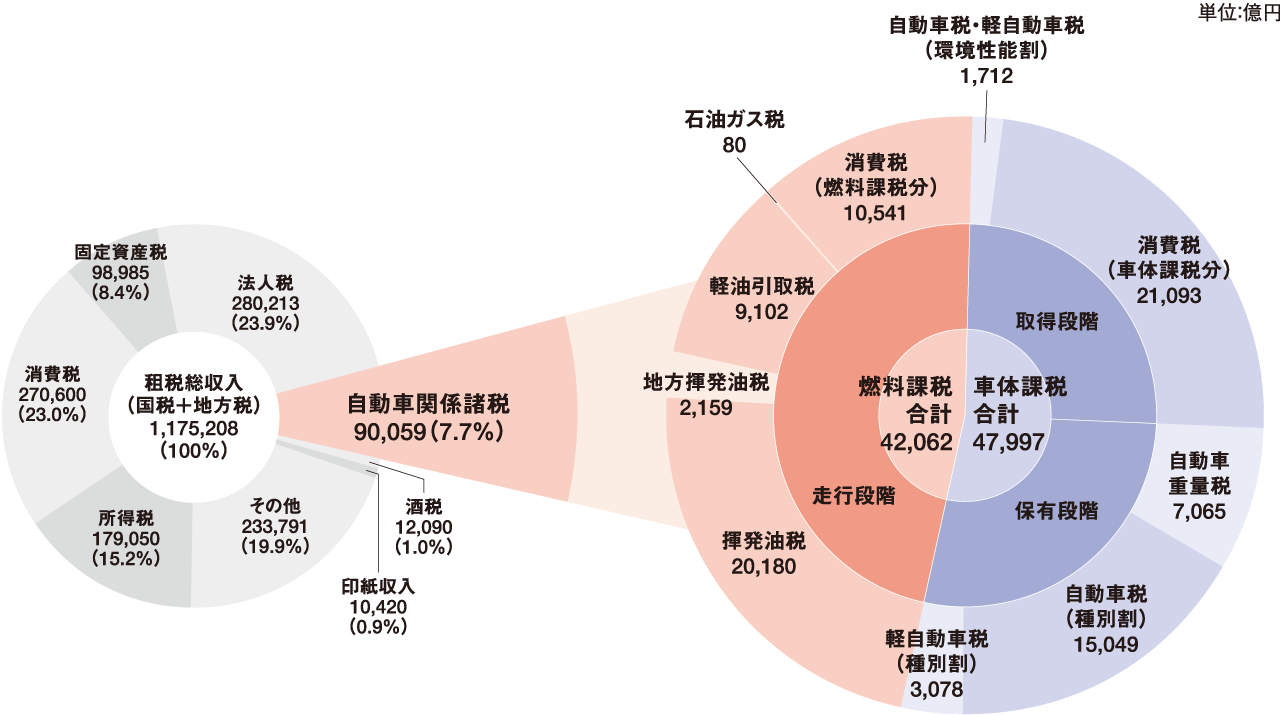

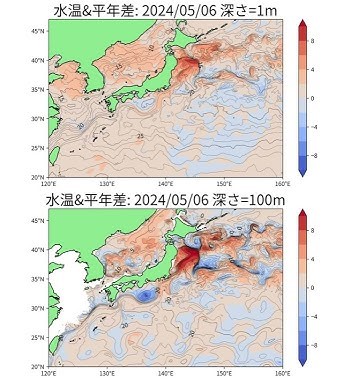

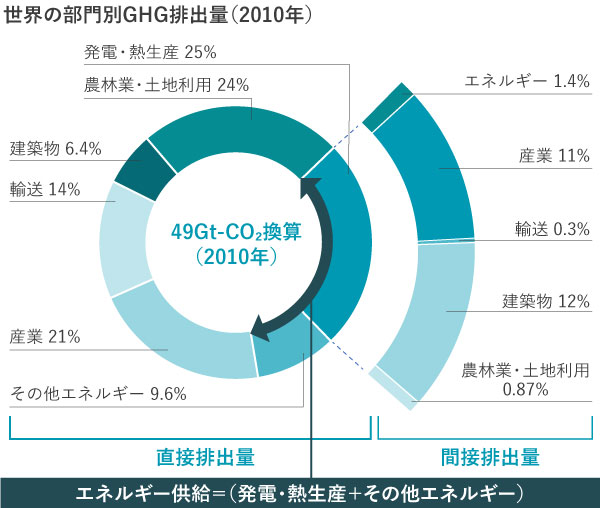

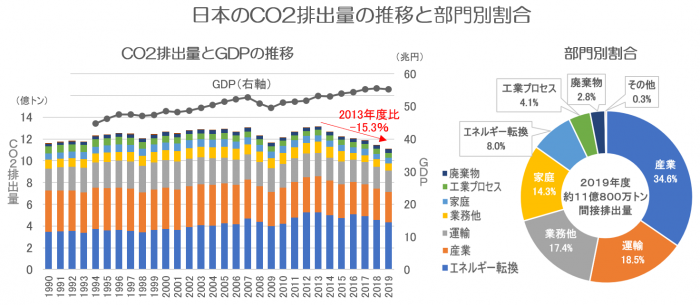

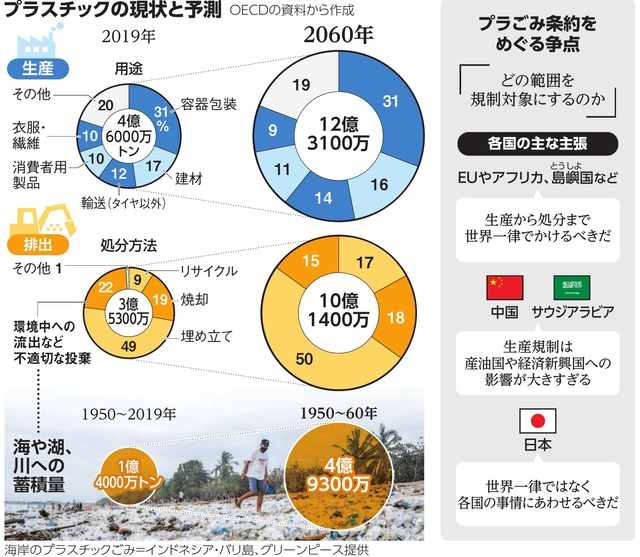

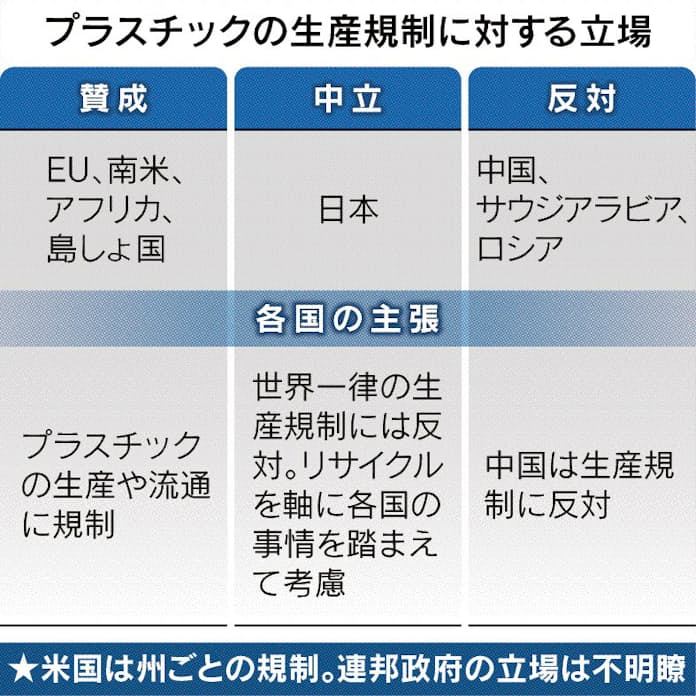

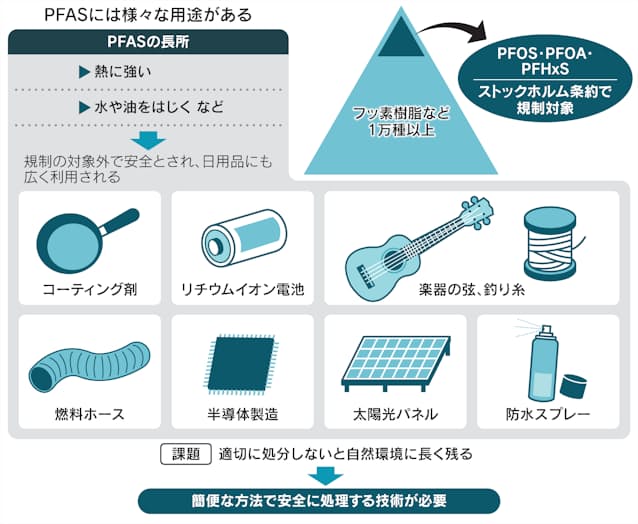

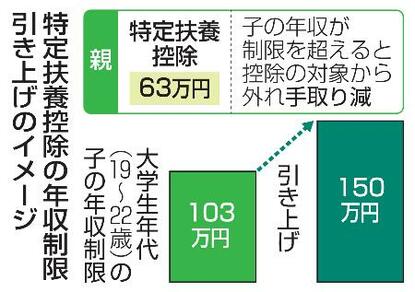

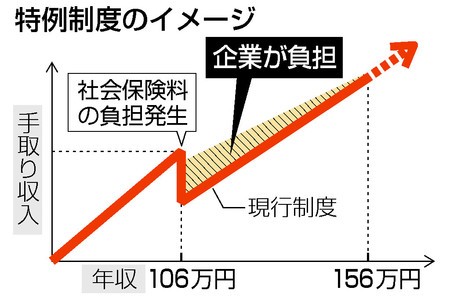

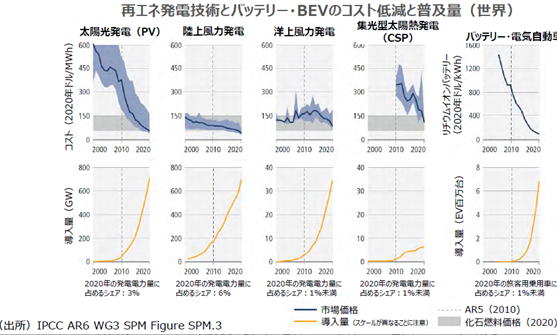

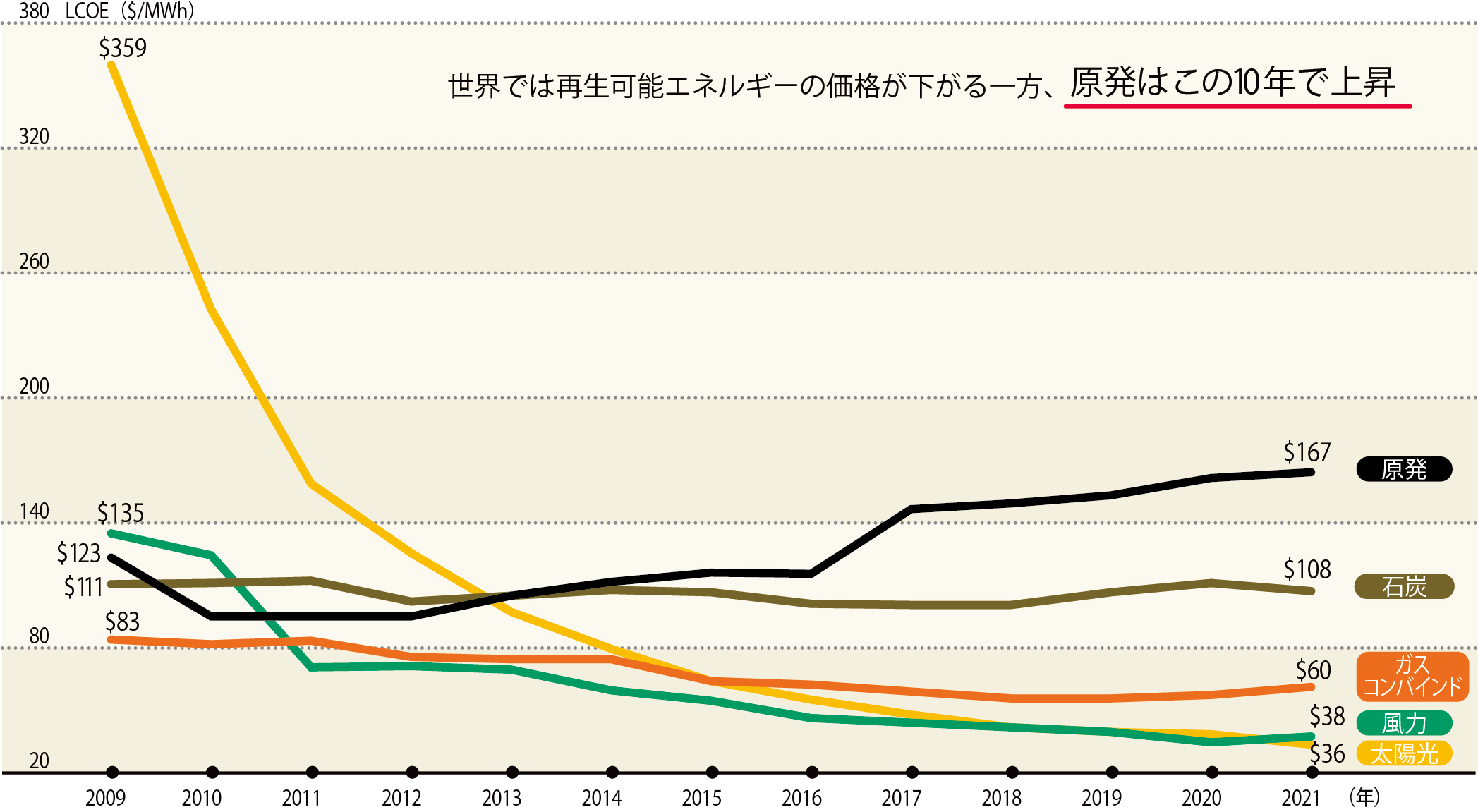

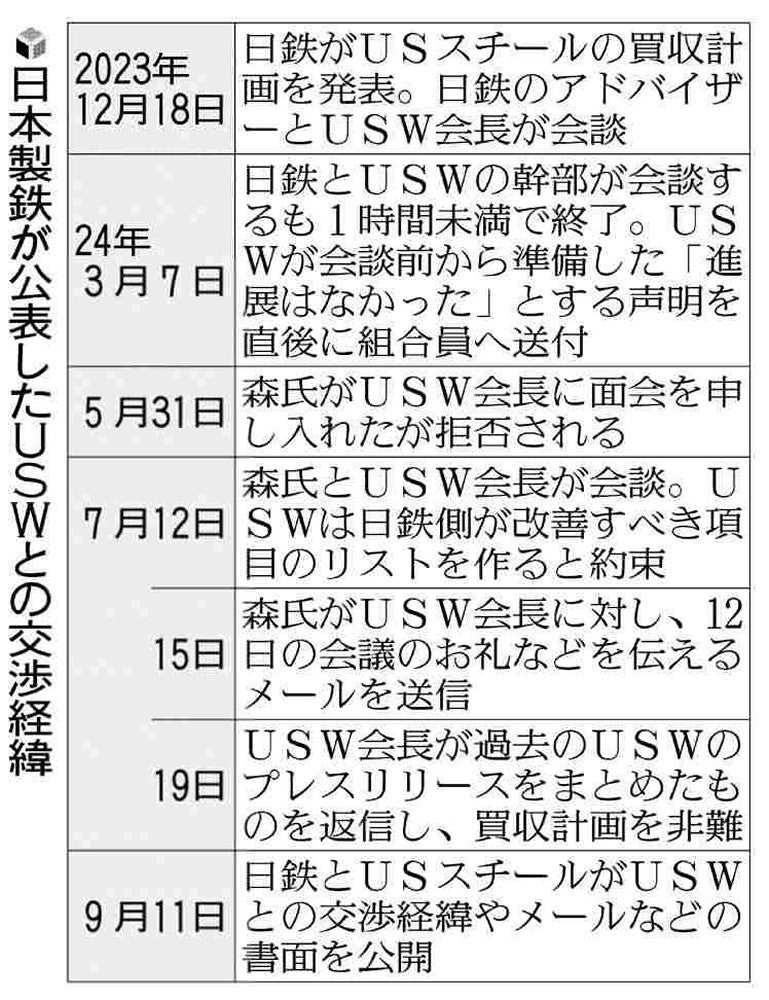

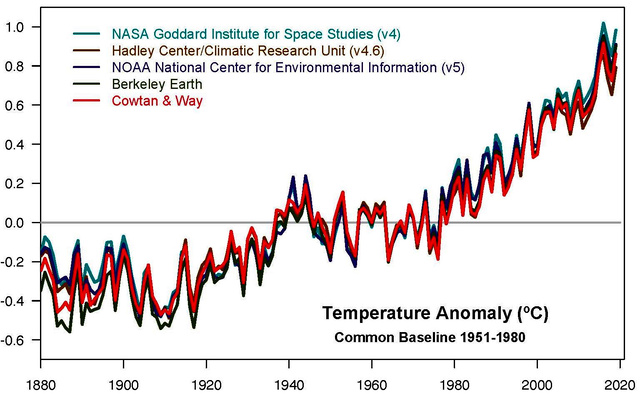

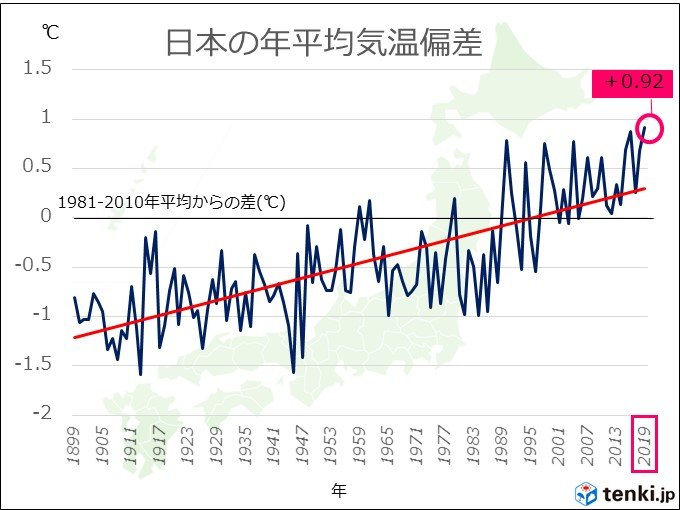

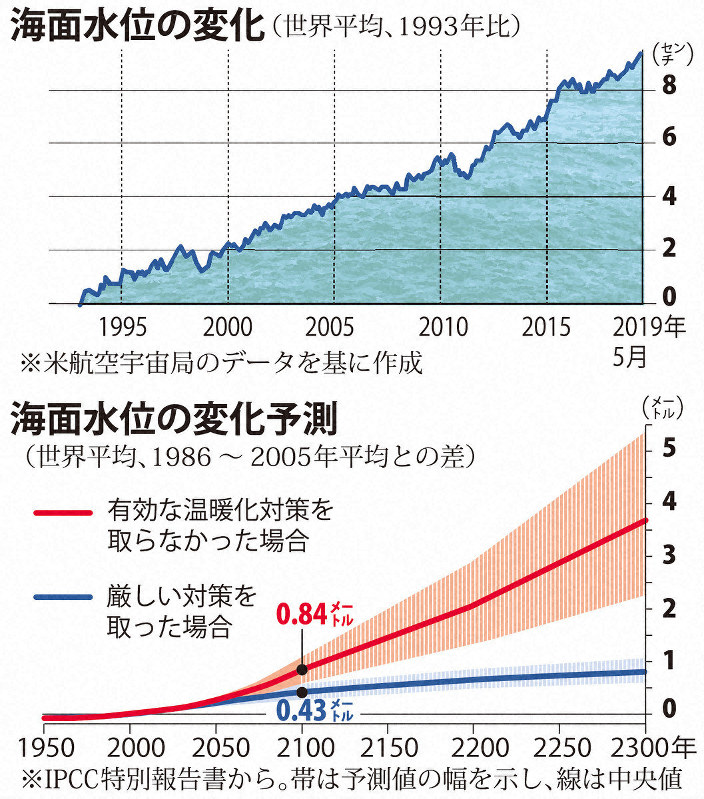

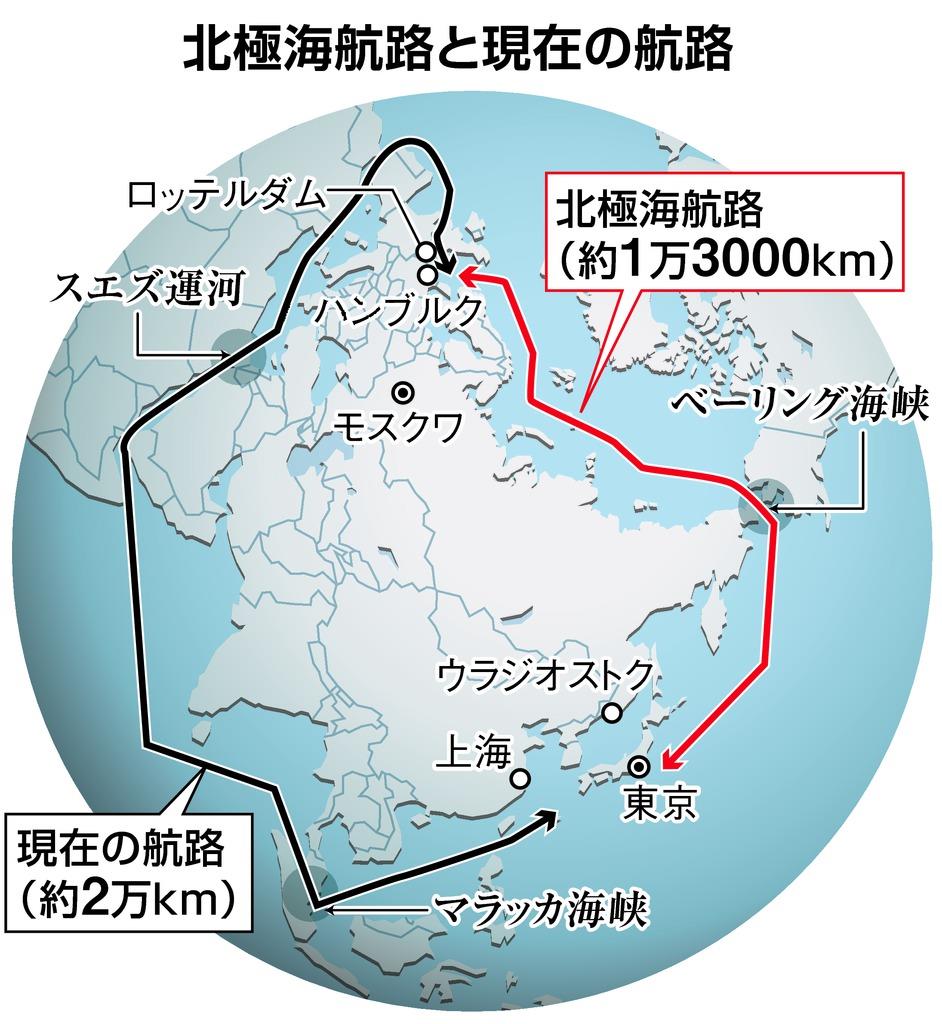

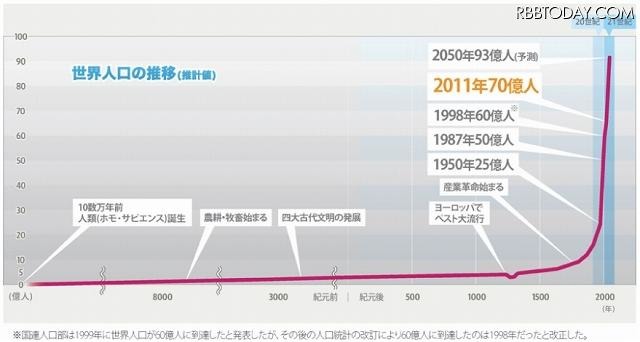

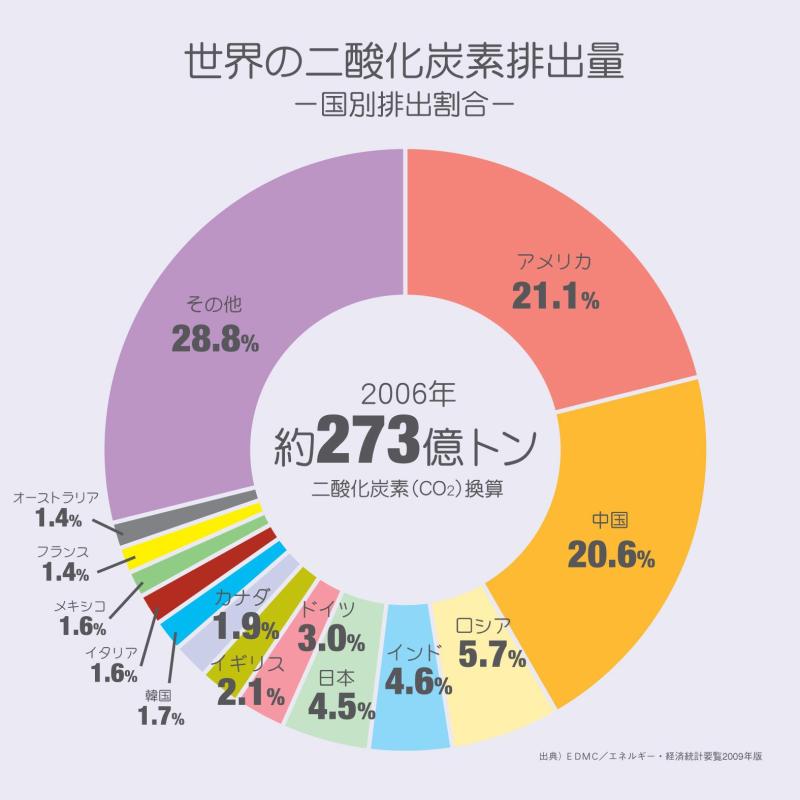

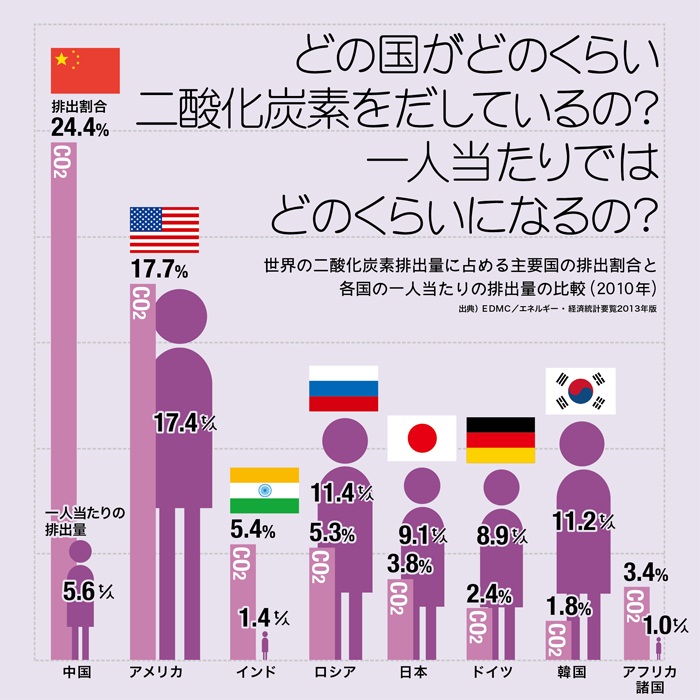

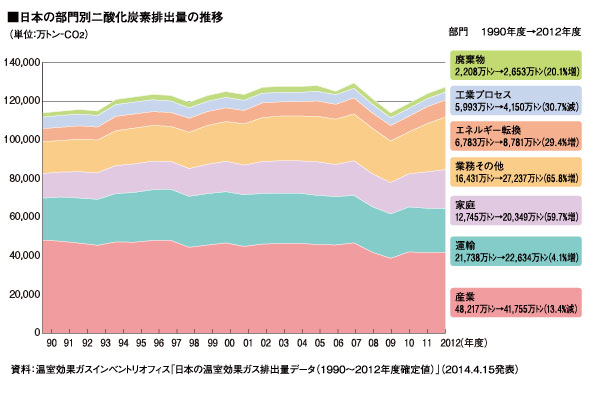

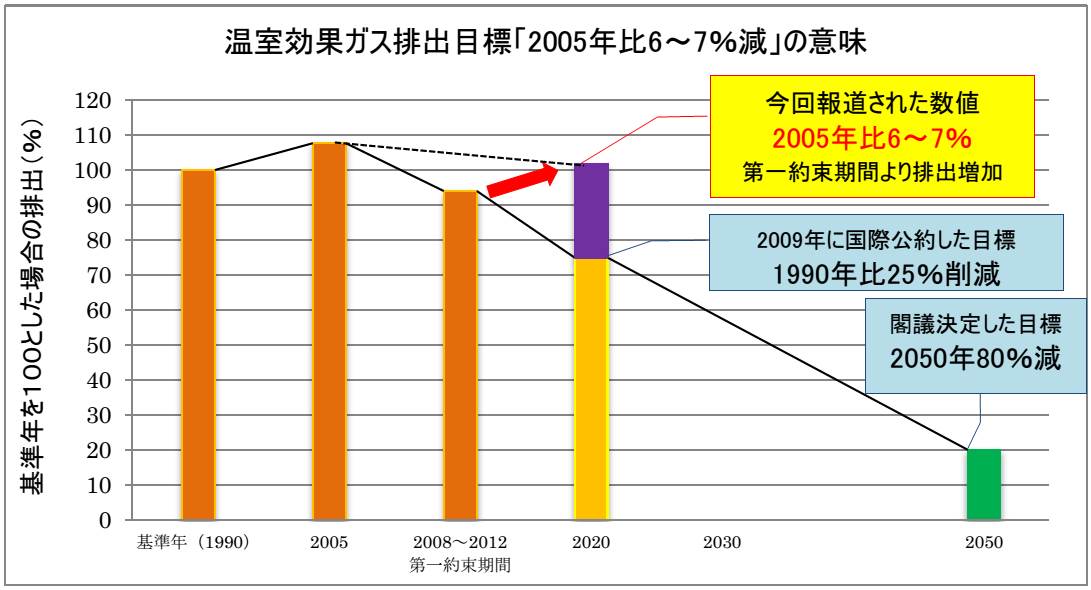

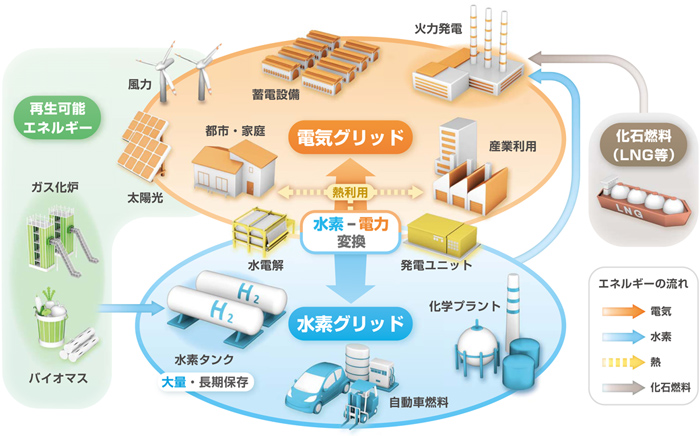

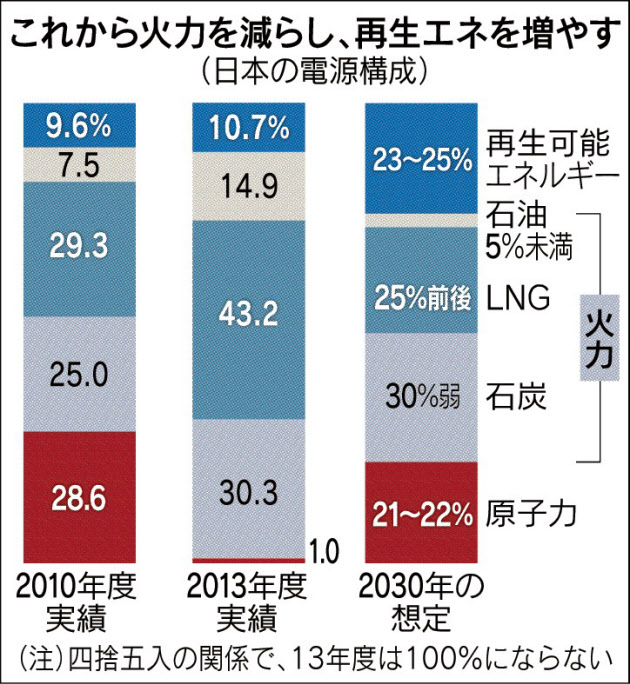

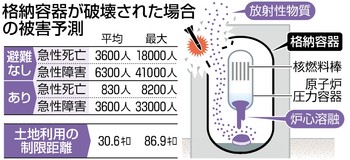

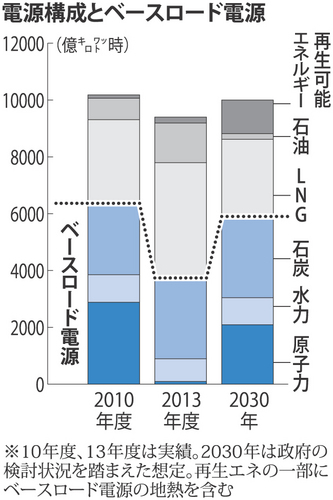

(1) COP30(ブラジル・ベレン開催)について    2025.11.8北国新聞 Skyart Japan 2025.11YANMAR (図の説明:左図は、COP30の脱炭素化燃料宣言のポイントだが、持続可能燃料としたものの内訳が重要で問題でもある。例えば、中央の図のように、「既存の航空機の燃料を化石燃料からSAFに変えて炭素中立にすれば良い」という主張があるが、使い終わった天ぷら油は分量に制限がある上、とうもろこしなどの食料・飼料原料を燃料に転用すれば食糧不足に陥ったり、食料価格が上がったりするため、航空機のエンジン自体を水素燃料仕様に変更すべきだからだ。また、右図のように、「木材を燃やせば化石燃料と違って炭素中立だ」という主張もあるが、すぐに植え替えしなければ炭素吸収源を失う上に、再エネと違って全くCO₂を出さないわけではない) 2025年11月10~22日、COP30がブラジルのベレンで開催され、産油国が「経済成長のため化石燃料利用の権利」を主張して化石燃料削減に関する明確な工程表や強い文言は合意できなかったが、最終合意で各国が自主的に削減を加速するよう求めた。 また、温室効果ガス削減を加速するために、途上国支援資金を2035年までに3倍に増やし、熱帯林保護基金が創設されるなどの前進はあったが、アメリカは、トランプ大統領が気候変動を「詐欺」と呼び、パリ協定離脱を表明してCOPに代表団を派遣することもなかった。さらに、ブラジルは、はるかに野心的な化石燃料合意を望み、アマゾンの保護もアピールしたが、自国の石油掘削計画で批判を浴びたそうだ。 このような中で、日本は、人里に出てくる熊を放置しながら、メディアが「熊対策として、柿の木や栗の木を切れ」などと大合唱しているのにも呆れたが、光合成をしてあれだけの実をつける木が、かなりのCO₂を吸収し、食料自給率にも貢献していることを理解しているのだろうか。 さらに、熊の人里への出没は、ドングリなどの主要な餌資源の凶作や森林の管理不足で、森林内での熊の食料減少が大きな要因だそうだが、山際に植えてある柿の木や栗の木は、電気柵と併用すれば、むしろ「緩衝帯」として山から里へ下りてきた熊を山際で食い止めるのではないか? 日本で、2024年度から導入されている森林環境税(国税)は、個人住民税均等割に上乗せして全国民一人あたり年額1,000円を徴収し、それを国に集めて、i)人口(住民数) ii)林業就業者数(林業の担い手数) iii)私有林人工林面積 に応じて配分されることになっている。 しかし、この配分方法では、人口が少なくて森林面積の大きな地域には十分な予算が付かず、森林を伐採して人口を増やした方がむしろ森林環境税を多く配分されるという矛盾がある。また、森林やそこに住む生物の生態系を理解していない都市住民に森林環境税を配分しても使い方すらわからないため、国税の森林環境税は、これから整備すべき、又は既に整備された森林面積に比例して配分することによって、森林の整備と林業の担い手確保を中心に据えるべきだ。 1)COP30への評価 *1-1は、①地球温暖化をもたらす化石燃料に直接言及しない合意に、石油・石炭・ガスの使用中止ペースを速めることを約束させたかった英国等80カ国以上やEUは不満 ②産油国は、自国の化石燃料資源を利用して経済成長を実現する権利を主張 ③国連は工業発達以前からの気温上昇を摂氏1.5度に抑える世界的な取り組みは失敗したと懸念 ④コロンビア政府のゴンサレス気候代表は「コロンビアは世界の温室効果ガス排出量の75%以上が化石燃料に由来するという十分な科学的証拠があると考え、気候変動枠組条約はその現実を語り始めるべき」とBBCニュースに話した ⑤最終合意は「化石燃料の使用を減らす行動」を各国で自主的加速 ⑥島嶼国と低地沿岸国の利益を代表する39カ国は「不完全だが進歩への一歩」と評価 ⑦貧しい国々は、「気候変動の影響に適応するための気候資金を増やす」約束を得た ⑧ブラジルはCOP30冒頭で、熱帯林を保護する国々に資金を支払う新基金「トロピカル・フォレスト・フォーエヴァー・ファシリティ」を立ち上げると提示して会議終了時までに複数の政府から少なくとも65億ドルを集めた 等としている。 このうち①については、地球温暖化による氷河の後退や北極海の海氷減少を目の当たりにしているヨーロッパの国々で地球温暖化に対する意識が高く、石油・石炭・ガスなどの化石燃料使用中止ペースを速めることを約束させたかったことは、良く理解できる。 一方、産油国は、②のように、自国の化石燃料資源を利用して経済成長を実現する権利を主張しているが、”化石燃料資源”は、燃やさなくてもプラスチックや化学繊維の生成など使い道が多いため、原油やガスを燃料として輸出せず、化学製品を作って輸出する体制に変更すれば、付加価値が上がる上に、自国の化学技術や文化も発展する。 また、COP1(第1回気候変動枠組条約締約国会議)が1995年にドイツのベルリンで開かれてから既に30年が経過し、今では、当初の「先進国=富裕国≒汚染国」という構図は変化した。そして、1990年代には先進国が圧倒的なCO₂排出源だったが、現在は中国・インド・東南アジア等の新興国が主要排出国となり、CO₂の排出構造は変化して、富裕国と途上国の境界も曖昧になったのである。 そのため、⑦の“貧しい国”がどこを指すのかは不明だが、これまで気候資金援助を余儀なくされてきた米国が、パリ協定離脱を表明してCOPに代表団を派遣しなかったのも一理あるし、日本の財政も資金援助ばかりしている余裕はないのだ。 私も、④のコロンビア政府代表の「世界の温室効果ガス排出量の75%以上が化石燃料に由来するという十分な科学的証拠がある」というのに賛成で、⑤⑥の最終合意「化石燃料の使用を減らす努力」「不完全だが進歩への一歩」を各国で行なうのにも同意するが、それを実行するためには、誰かが損をするシステムではなく、皆が得をするシステムを考えなければならない。 そのため、③のように、既に失敗してしまった気温上昇を1.5℃以下に抑える取り組みについては、この30年で環境技術は発展し、生活に不便をもたらすことのないCO₂削減策が出揃ってきたため、それを世界で普及させることによって地球環境と経済発展を両立させればよいと考える。従って、環境技術を持つ企業が開発途上国に進出する際の後押しを、進出先と進出元の両政府が行なう形で技術供与していくのが効果的であろう。 最後に、⑧のように、ブラジルがCOP30の冒頭で熱帯林を保護する国々に資金を支払う新基金「トロピカル・フォレスト・フォーエヴァー・ファシリティ」を立ち上げると提示して会議終了時までに複数の政府から少なくとも65億ドルを集めたのは良いと思うが、保護したり、維持管理したりすべき森林は、熱帯林だけではないことを、日本はじめ各国は忘れるべきでない。 2)日本は地球温暖化対策への逆風を言い訳にすべきではない COP30の開催期間中、日本のメディアは、COP30への報道が少なかったが、COP30が終わってから、*1-2・*1-3の社説記事があった。 *1-2の朝日新聞社説は、①トランプ氏の「気候変動は史上最大の詐欺」という発言など、偽情報で否定しても地球温暖化は進んでいる ②日本は着実に対策を進めなければ世界から取り残される ③化石燃料脱却に向けた工程表策定は産油国等の抵抗で合意できなかったが、温室効果ガス排出削減加速や2035年までに途上国の災害を軽減する資金を3倍に増やす方針は合意 ④CO₂を吸収して蓄える熱帯林保護に向けた動きも進捗 ⑤温暖化被害を減らす適応状況を評価する指標も一致 ⑥世界の科学者でつくるIPCCも「人間活動による温暖化は疑う余地がない」と結論し、偽情報への対策強化をめざす宣言に12ヶ国が署名 ⑦世界2位の温室効果ガス排出国である米国は不在だったが、州知事らが参加 ⑧日本も含め企業も取り組みを発信したり、共同で声明を出したりした ⑨近年、自治体や企業、環境団体など「非国家アクター」の参加が増えた ⑩企業は対応が遅れると世界競争で後手に回って経営に影響 ⑪日本は脱炭素の工程表策定の声明を支持せず、偽情報対策の宣言にも署名せず ⑫水素やアンモニアとの混焼で石炭火力発電の延命をはかる姿勢は国際社会では通用せず ⑬気候変動対策への逆風に乗じて脱炭素や自然エネルギー拡大を緩めると技術開発や普及でも世界に遅れる としている。 これに加えて、*1-3の日経新聞社説は、⑭脱炭素への逆風が強まっていることを憂慮 ⑮気温上昇に伴う自然災害が深刻化しているのに、温暖化克服への道筋を描けなかった ⑯温暖化対策資金も、資金提供を訴える途上国と負担増を警戒する先進国の溝は埋まらず、2035年までに3倍に増やすという努力目標に留まる ⑰米国離脱・EUの勢い低下・中国の消極姿勢で交渉を主導する強力なリーダー不在も迷走の一因 ⑱日本は、行程表策定にも賛成しなかった ⑲国連は産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑えることを目指すが、各国の対策は不十分で2024年は1.55度に達した ⑳米カリフォルニア州やニューヨーク市、東京都などは脱炭素に熱心 ㉑今後は国家に留まらず、民間企業や自治体等による投資や技術供与を促すルールづくりを急がねばならない ㉒気候変動はある一定の段階を超えると、一気に加速する 等としている。 このうち①⑭は、確かに停滞に憂慮しがちだが、日本にとっての地球温暖化対策はエネルギー及び食料の自給率向上のチャンスであるため、②のように、米国はじめ化石燃料の産出国に合わせるのではなく、環境技術の普及を進めることが国民生活の豊かさを増し成長戦略になるのだ。 にもかかわらず、⑪のように、日本は脱炭素の工程表策定の声明を支持せず、偽情報対策の宣言にも署名せず、⑫のように、水素やアンモニアとの混焼で石炭火力発電の延命をはかる姿勢だが、これは科学的・合理的な選択をする国際社会では通用しない。そのため、⑬のとおり、日本が脱炭素や自然エネルギー拡大を緩めれば、せっかくのチャンスを逃すだけでなく、技術開発や普及で世界に遅れることになり、⑩のように、日本企業が世界競争で敗れる結果となる。 なお、COP30では、④⑤のように、熱帯林保護に向けた動きは進捗し、温暖化被害を減らすための適応状況を評価する指標も一致したが、③のように、化石燃料脱却の工程表策定は産油国等の抵抗で合意できなかったそうだ。しかし、私も、⑯の「2035年までに途上国の災害を軽減する資金を3倍に増やす方針」についてはCO₂排出量に応じて炭素税を徴収し、⑮のような地球温暖化による被害を受けた地域に被害を賠償する形でなら納得できるが、“何となく先進国”から“自称途上国”に資金拠出するのは、合理的な説明ができないため支持されないと考える。 このような中、世界の科学者でつくるIPCCは、⑥のように、「人間活動による温暖化は疑う余地がない」と結論づけ、偽情報への対策強化をめざす宣言に12ヶ国が署名したそうだが、12ヶ国と数が少ないのが気になる。また、⑦のように、世界2位の温室効果ガス排出国である米国が不在だったのは残念で、⑳のように、米カリフォルニア州・ニューヨーク市・東京都などが脱炭素に熱心で、参加したのは救いだ。 そのため、今後は、⑧⑨㉑のように、政治勢力に左右され易い国家に留まらずに、民間企業・自治体等による投資や技術供与がやり易いよう、科学的・合理的なルールづくりが重要だ。 ところで、地球温暖化が進めば氷河や極地の氷が溶ける。そして、0℃の氷を0℃の水にするには融解熱80カロリーを要するため、氷のある間は海水温の上昇は緩やかだが、0℃の水を1℃に上げるには1カロリーしか要しないため、氷がなくなると海水温の上昇は急速になる。 また、氷の融解による緩衝機能の喪失は、永久凍土の融解など他のフィードバックを次々に誘発し、全体として気候システムの加速度的変化をもたらす。具体的には、永久凍土が溶けてメタン(CO₂の25倍以上強い温室効果ガス) が大量に放出されたり、森林の枯死・火災によってCO₂が急増したり、海水温上昇でCO₂吸収力が低下したり、海洋循環が弱化・停止したり、海底のメタンハイドレートが不安定化したり等々、㉒のように、気温の上昇が一定の段階を超えると気候変動が一気に加速する。 そこで、⑲のように、国連は産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑えることを目指していたのだが、2024年には既に1.55度に達した。しかし、⑱のように、行程表策定に賛成しなかった日本が、⑰のように、米国離脱・EUの勢い低下・中国の消極姿勢を批判できる立場ではなく、経緯から見ても日本が交渉を主導するリーダーシップをとって全くおかしくないのだ。 (2)実際に進んでいる地球温暖化とその原因 1)地球温暖化とその被害は事実だが、原因をCO₂のみに矮小化すべきではないこと    2025.1.25WhetherNews UPW (図の説明:左図は1979年9月と2024年9月で比較した北極海の海氷面積で、中央の図は1979年から2024年までの減少の様子だ。右図は日本の平均気温の上昇を示したグラフであり、100年で1.28℃上昇しているが、極地の氷がなくなれば上昇速度は急速に早くなる) *2-1は、①気温上昇を抑えてきた北極の海氷が急速に減少し、2030年には消滅の予測も ②世界の氷河は2000〜2023年で毎年平均2,730億t減少し、それだけで1.8cm海面上昇 ③EUの気象情報機関は1999〜2024年までの25年間で9.38cmの海面上昇を確認 ④海面上昇の6割は氷河・氷床の融解、3割は海水温上昇による海水膨張が原因 ⑤ツバルは2100年までに国土の9割が水没、オーストラリアが毎年280人の受け入れ枠を創設してツバル国民の約9割が移住を申請 ⑥トルコは50.5℃を記録して各地で山火事 ⑦2024年の世界の山火事によるCO₂排出は41億t、温暖化による乾燥が火災を増やし、火災がCO₂を放出して、さらに温暖化加速 ⑧米シンクタンクの世界資源研究所(WRI)によると、2024年に焼失した森林は1350万ha ⑨温暖化により蚊が媒介する感染症が拡大 等としている。 このうち①については、(1)2)で書いたとおり、海氷が消滅すれば融解熱が不要になって氷の緩衝機能が喪失する上、海氷の太陽光反射機能も失われるため、海水温の上昇が急速になる。 また世界の氷河は、②のように、2000〜2023に平均2,730億t/年減少し、それだけで1.8cm海面を上昇させ、③④のように、EUの気象情報機関は1999〜2024年の25年間で9.38cmの海面上昇を確認して、その6割は氷河・氷床の融解、3割は海水温上昇による海水膨張が原因としている。日本でも、海岸線が陸側に後退し、港の岸壁では満潮時には手が届くほど近くまで海面が迫っているため、本当に9.38cmの海面上昇ですんでいるのか疑問なくらいだ。 その結果、⑤のように、ツバルは2100年までに国土の9割が水没、スイスは氷河崩壊による土石流で歴史的村落が既に壊滅、⑥のように、トルコは気温50.5℃を記録して、2024年は、⑦⑧のように、世界で山火事が発生して1350万haの森林が焼失し、温暖化加速を加速させた。そして、⑨のように、温暖化による蚊の生息域変化で、蚊が媒介する感染症は拡大したそうだ。 *2-2は、⑩熱波・干ばつ・山火事等の影響が顕在化しているが、脱炭素の流れに逆風が吹いてCOP30は産油国の反対で「化石燃料脱却の工程表」を作れず ⑪米国・トランプ政権の姿勢(パリ協定からの再離脱・「温暖化対策は史上最大の詐欺」との発言・会議に高官を派遣せず)等により世界の脱炭素の牽引役が不在になった ⑫生成AI利用が拡大して電力需要増が見込まれ、脱炭素に逆行する火力発電に回帰する動きも ⑬温暖化被害軽減資金も負担増を警戒する先進国と途上国が対立 ⑭最終的には「(温暖化被害軽減資金を)今後10年間で3倍に増やす」努力目標に ⑮脱炭素が遅れれば将来世代の負担が増える ⑯SNS上で温暖化否定論が拡大し偽情報拡散が脱炭素を妨害するため、COPは科学的情報発信の強化を宣言 等としている。 このように、熱波・干ばつ・山火事が多発しているが、⑪のように、米国のトランプ政権が、i)パリ協定から再離脱し ii)「温暖化対策は史上最大の詐欺」との発言し iii)会議に高官を派遣しなかったりなどの逆風もあり、COP30は、⑩のように、産油国の反対で「化石燃料脱却の工程表」を作れなかったそうだ。しかし、世界の脱炭素の牽引役を化石燃料の豊富な米国はじめ産油国に求めるのは無理があり、COPのこれまでの経緯・技術力・エネルギー安全保障の観点から、日本やEUが牽引役を務めても全くおかしくはないのである。 また、⑫は、生成AIの利用拡大で電力需要増が見込まれるため、脱炭素に逆行する火力発電に回帰する動きもあるとしており、日本はその電力需要増を原発で賄おうとしているが、地球温暖化や海水温上昇を引き起こしている原因はCO₂だけではなく、原発温排水の海洋放出や空気中への放出もあるため、地球温暖化の原因をCO₂のみに矮小化すべきではない。そのため、この地球の熱収支に関しては、(2)2)に記載する。 そして、⑬⑭のように、温暖化被害軽減資金についても、負担増を警戒する先進国と途上国が対立し、最終的には今後10年間で3倍に増やすという努力目標になったそうだが、i)どこの国が ii)どういう理由で iii)どこの国に iv)いくら支払うのか に関しては、科学的・合理的な計算をしなければ誰も納得しない。そのため、この温暖化被害軽減資金や温暖化対策資金の徴収基準と配分基準案については、(2)3)に記載する。 確かに、⑮のように、脱炭素が遅れれば将来世代の負担は増えるだろうが、過去から現代の世代もさまざまな公害による負の影響を受けながら改善してきているのであるため、ここで安易に将来世代の負担のみを言うと世代間対立をさらに煽ることになる。 また、⑯のように、SNS上で温暖化否定論が拡大すると、その偽情報の拡散が脱炭素を妨害するが、原発や放射線の安全神話も偽情報そのものであるため、科学情報の発信強化はもちろん必要だが、科学情報を受け取った人の理解力・解釈力を教育によって強めることも重要である。 2)地球の熱(≒エネルギー)収支について    東京大学 横浜市 2023.9.1Wether News (図の説明:左図は、太陽から入射するエネルギーをW/m²に換算して、雲・大気・地表面・海などの反射・放射の量を示したもので、顕熱は物質の状態《固体・液体・気体》を変えずに温度のみを変化させる熱、潜熱は氷の融解熱や水の気化熱のことである。中央の図は、水が気化熱を奪いながら気化して上空に上がり、上空の冷たい空気で冷やされて熱を放出しながら雲《小さな氷の集合》になり、山にぶつかって雪《途中で溶けると雨になる》を降らせる様子で、水を媒介にして地球のホメオスタシスが保たれている様子だ。しかし、左図のように、正味0.9W/m²のエネルギー《≒熱》吸収超があるため、右図のように、地球が次第に暑くなっているのである) 地球の熱収支(=平均気温に反映)は、太陽から地球に降り注ぐエネルギー、地表や雲によって反射されるエネルギー、地球から宇宙へ放射される赤外線エネルギーの収支によって決定され、これが主な「地球の熱収支」である。ただし、惑星同士の引力によるエネルギーまでは、不確定事項が多いため考慮していない。 そして、現在の地球温暖化は、単に気温が上昇している現象ではなく、地球が受け取るエネルギー量が、宇宙へ放出するエネルギー量を恒常的に上回っている「入超状態」であることを意味しており、IPCCの整理では、増加した余剰エネルギーの約9割は海洋に蓄積され、残りが大気・陸域・氷床の融解に分配されているとのことである。 また、海氷の太陽光反射率は約0.6〜0.9だが、海水は0.06程度であるため、海氷が融ける際の融解熱と海氷の太陽光反射が気温上昇の「緩衝材」として働いていたので、海氷の消失後は急激な海水温上昇が予測される。 近年は、温暖化の原因はCO₂に代表される温室効果ガスのみであるかのように説明されることが多いが、CO₂は熱そのものを生み出す物質ではなく、地表から宇宙に放射される赤外線を吸収し、地表から宇宙空間への放熱を妨げる「断熱材」の役割を果たしている物質である。つまり、CO₂は熱源ではなく、地球から宇宙への放熱を抑える物質にすぎないため、「CO₂さえ減らせば地球の熱収支は均衡する」と考えるのでは不十分なのである。 現在の地球には、太陽からのエネルギー放射という自然の熱源に加え、発電所・工場・都市・交通体系・データセンター等の人間が作った膨大な熱源が存在し、人類は、日々、自然の熱源以外に、人工の熱源で地球に熱を加えている。 とりわけ、原子力発電と火力発電は、燃料が異なるだけで、どちらも「熱機関」であり、核分裂や化石燃料から得られた熱エネルギーのうち電力として利用されるのは3~4割にすぎず、残りの6~7割は廃熱として環境中に捨てている。 原発の例では、冷却目的で大量の海水とともに廃熱を海に捨て、その原発温排水は、周辺海域の水温・蒸発量・海流・生態系に大きな影響を及ぼしている。そして、これは、局地的な問題にとどまらず、海洋循環や気象システムを通じて広域で熱収支を歪める要因となっているのだ。 日本では、生成AIの利用拡大などに伴う電力需要増を理由として、原発再稼働を進めようとする動きがあるが、原発は「CO₂を出さない電源」であっても、「地球に熱を加えない電源」ではなく、熱の投入量という点では最大級の電源なのである。つまり、原発は、発電過程ではCO₂を出さないが、電力に変換されなかった熱やロスとなった電力は、熱として海洋や大気中に廃熱しているのであり、脱炭素と脱地球加熱は同義ではないということだ。 従って、大都市の過密化・交通網・データセンターなどによっても人工排熱はかつてない規模で増大しており、これらはCO₂排出量とは無関係に直接大気や海水温を押し上げ、局地的な高温化を引き起こし、それが大気循環を通じて広域の異常気象へと波及している。 このように、現在の温暖化は、①太陽放射 ②CO₂などの温暖化ガスによる放熱抑制 ③原発・火力による環境への廃熱 ④都市・AI・交通による人工排熱 ⑤海氷消失による熱吸収増大 という五重構造の「地球加熱システム」として進行しているのだ。 では、「どの発電方法なら、人工の熱源で地球に熱を加えないのか」と言えば、光を直接電流に変換するため電流になった分だけエネルギーが減少する太陽光発電、もともと地球に存在している風・水流・地熱エネルギーを電流に変換するため、電流になった分だけエネルギーが減少する風力発電・水力発電・地熱発電などの自然エネルギーを使った発電がそれである。 つまり、現在の地球温暖化は、単なる「CO₂による温暖化」ではなく、人類がもともと地球にはなかった熱を人工的に地球に注入し続けてきたことによって起こったと考える方が事実に即しているため、CO₂削減だけで地球の熱収支の黒字構造を是正することはできず、発電方法・都市構造・AI自体の改良・産業構造等を「地球の熱収支」の観点から再設計することが必要なのだ。 3)温暖化被害軽減資金の徴収基準・配分基準について これまでの考察により、温暖化被害対策資金の徴収基準・配分基準は、これまで歴史的に地球に加えてきた累積加害度と現在加えている加害度に応じて資金を徴収し、それを被害度に応じて配分するのが公平であると考える。そのため、温暖化被害対策資金の徴収基準・配分基準に関して、AIのCopilotとChatGPTに相談して現存するデータを集めてもらいながら下の提案をする。 イ)公平な温暖化被害対策資金の徴収基準について 公害は、加害者責任が原則であるため、「加害度」を国毎に計算するのが公平だ。その際には、「産業革命以降のCO₂排出量」というような単一の指標ではなく、複数の要素に重みをつけた総合評価を行なうのが適切であり、古代からの森林伐採による砂漠化や都市化も、産業革命後の化石燃料使用と同様、地球温暖化に影響を与えたと考えられる。 そのため、加害度評価に必要な要素は、①累積森林破壊量(古代~現在までの伐採・都市化・放牧地化による森林減少による炭素吸収源喪失) ②累積及び現在のCO₂排出量(化石燃料の累積消費と現在の消費) ③累積人工排熱量(火力発電・原子力発電・交通機関・都市・工場・データセンター等からの累積及び現在の廃熱《CO₂排出とは独立の部分》) ④都市化率・土地利用変化(ヒートアイランド指数、工場・農地・放牧地等への転換率) などである。 そして、それぞれの要素に重み付けをしなければならないが、それを正確に行なうためには、科学的調査に基づいてデータ処理を行った科学的証拠が必要なのである。 そのため、仮に森林破壊(古代〜現代)が40%、累積CO₂排出(古代〜現代)が30%、人工排熱(都市構造・発電)が20%、都市化・土地利用変化が10%だったとすれば、「加害度指数=0.4x森林破壊指数+ 0.3 x累積CO₂指数+ 0.2x人工排熱指数+ 0.1x都市化指数」となる。 また、各指数は国別データから標準化して算出し、「加害度指数」に比例して温暖化被害対策資金の徴収額を決定する。このように、古代文明の責任も含めれば、メソポタミア・中国・地中海周辺地域など古代の森林破壊による「歴史的加害者」も評価対象になり、産業革命以降及び現在の排出責任も考慮することで、近現代における加害も反映される。さらに、現代の人工排熱・都市化も加害に含めれば、公平性が確保されるだろう。 ロ)温暖化被害対策資金の配分基準について 徴収した温暖化被害対策資金の配分は、被害度に応じた配分とすべきである。何故なら、「加害度に基づいて資金を集め、被害度に基づいて配分する」というのは、公害問題における基本的かつ合理的な枠組みだからだ。 なお、「地球温暖化による被害」は、気温上昇の程度だけで測れるものではなく、海面上昇による国土の喪失、干ばつ・洪水・海水温の上昇等による食料生産への打撃、熱波や感染症による健康被害、山火事・氷河崩壊等による居住地破壊など、被害の形は国や地域によって大きく異なる。そのため、配分基準は、複数の被害指標を設けて総合的に評価する必要があるだろう。 具体的な被害度指標には、以下の要素が考えられる。 i)物理的被害:海面上昇量、洪水・干ばつ・熱波の発生頻度、国土喪失、森林焼失面積など ii)人的被害:温暖化による死亡者数・疾病数の増加、気候移住者・避難民の数 iii)経済的打撃:農林漁業はじめ産業への被害額 iv)適応能力:防災のためのインフラと投資力、医療・技術力、財政力など これらを国毎に算出した上で、被害の深刻さを反映する重み付けを行い、この被害度に比例して配分することで、被害の大きな国・地域ほど多くの支援を受けられる仕組みとすべきである。 このようにして、加害度に基づく徴収と、被害度に基づく配分の基準を明確にし、「どの国が、どういう理由で、いくら負担し、どの国が、どういう理由で、いくら受け取るのか」を科学的・合理的に調査し、そのデータを公開して公平で信頼できる運営を行なうのが、温暖化被害対策のための資金を慈善ではなく、誰も文句の言えない「責任と補償に基づく制度」として位置づける上で、最も重要である。また、それらのデータを正確に作成させ続けるためには、第三者の監査が必要不可欠なのだ。 (3)海水温上昇の水産業への影響    気象庁 2024.4.17朝日新聞 2021.5.21毎日新聞 (図の説明:左図のように、日本近海の海水温は世界平均よりもずっと上昇速度が速い。また、中央の図のように、海水温の上昇によって海藻が変化し、魚介類の北上が進んでいる。その結果、右図のように、これまで獲れていた魚の漁獲高が減少し続けている) *3-1は、①2024年までの100年間で、日本近海の平均海面水温は1・33度上昇し、世界全体では0・62度の上昇だが、日本海の海水温は 100 年で2.64℃(冬)上昇し、海の生物の分布や回遊行動・産卵に影響 ②スルメイカが産卵海域に到達できず資源量が急減・太平洋側では異例の豊漁 ③漁獲量は 2000年の30万t超から2024年の2万トン未満に激減し、燃料費も高騰して最盛期に千隻いたイカ釣り漁船が半数以下に ④海藻が集まる藻場の減少は魚の産卵や稚魚の成育を阻害して漁場形成に悪影響 ⑤南方系魚の混獲・本来は沖縄や鹿児島・奄美にいた魚価の高いハタ類の水揚げ増、ブリは北海道で急増して長崎を上回り、海洋生態系の変化が顕著 ⑥高水温で植物プランクトンが増殖し赤潮発生で、2023年度は養殖トラフグの稚魚が大量死(被害11億円)・2024年度はハマチ・シマアジが大量死(被害16億円)・冬が旬のマガキも高水温で生存率が低下し9割が死滅した産地も ⑦漁期が長期化・短期化して旬が数カ月ずれ ⑧市場の魚種が減って価格上昇 等としている。 海水温の上昇は、①③のように、日本の水産業と生態系に深刻な影響を及ぼしているが、日本近海は過去100年で世界平均の2倍以上の上昇で、そのうち日本海は世界平均の4倍以上もの上昇である。何故か? そして、水産業の盛んな長崎県でも、④のように、藻場が減少して魚の産卵や稚魚の成育を阻害し、⑤のように、本来は沖縄や鹿児島・奄美にいた筈の南方系の魚が混獲されるようになり、ブリの漁獲は長崎を上回って北海道で急増しているため、海洋生態系の変化は明らかだ。 また、長崎県では、スルメイカの資源が激減して漁船数も半減し、その理由を②のように「スルメイカが産卵海域に到達できず資源量が急減したから」としているが、資源激減の原因は、温暖化による生存環境の劣化に加え、人為的攪乱(漁獲圧・海砂の採取・沿岸改変等)が重なり、これに対馬暖流の強化による再生産失敗が起こった複合的要因と考えられる。 このように、天然魚の分布は北上したり、深海化したりしているが、養殖魚も、⑥のように、高水温で植物プランクトンが増殖して赤潮が発生し、2023年度は養殖トラフグの稚魚が大量死(被害11億円)し、2024年度はハマチやシマアジが大量死(被害16億円)し、2025年度は瀬戸内海のマガキの9割が死滅した産地もあって、⑦⑧のように、旬が数カ月ずれたり、市場の魚種が減って価格が上昇したりしている。そして、これは皆の損害なのである。 また、*3-2は、⑨養殖カキの生産量(広島63%、宮城10%、岡山10%、兵庫6%)の8割を占める瀬戸内海でカキが大量死 ⑩広島県の一部海域で水揚げしたカキの 9 割(平年3~5割)がへい死しており、地域経済に深刻な影響 ⑪原因は高水温(平年より1.5〜2℃高)・少雨による高塩分・低酸素(水が沖へ流出し低酸素水が上昇) ⑫広島県内の関連業者売上は約 280 億円規模 ⑬呉市は市内の漁協に所属する55の養殖業者に一律 50 万円支給 ⑭東北・三陸沖のカキに目立った異状はない 等としている。 瀬戸内海の養殖カキは、⑨⑩のように、日本の養殖カキ生産量の8割を占めるが、2025年度は広島県の一部海域で水揚げしたカキの 9 割(平年3~5割)がへい死しており、⑫のように、広島県内の関連業者の売上は約 280 億円規模に上るため、地域経済に深刻な影響を与えている。そして、その原因は、⑪のように、高水温(平年より1.5〜2℃高)・少雨による高塩分・低酸素(水が沖へ流出し低酸素水が上昇)と言われており、⑭のように、東北・三陸沖のカキには異常がないそうなのだ。 そのため、⑬のように、呉市は市内の漁協に所属する55の養殖業者に一律 50 万円支給するそうだが、それでは再生産不能だろう。しかし、夏の高海水温・高塩分・酸素不足が原因であれば、瀬戸内海では、夏の高温期(水温27〜28℃)には、アコヤガイ(真珠)・クルマエビ・ウニ(高温耐性種)などの南方系水産物を養殖し、カキは秋から冬にかけて養殖すれば良いのではないか? さらに、*3-3は、⑮2度の海水温上昇で熱帯地域のサンゴはほぼ絶滅 ⑯熱帯地域のサンゴ礁は、海水温の上昇に伴って既にティッピングポイントを越えた可能性 ⑰漁業や観光への影響は800億ドルに上るという試算 ⑱熱帯域の海洋プランクトンは海水温上昇を避けるため、生息域を高緯度や水深の深い海域に移動 ⑲鳥類や北極域のトナカイも激減しており、温暖化が進めば世界の生物種の17%が絶滅の恐れ 等としている。 地球規模では、地球温暖化による海水温上昇によって、⑮⑯のように、熱帯地域のサンゴ礁は、既にティッピングポイントを越えて絶滅への道を歩んでおり、⑱のように、熱帯地域の海洋プランクトンは海水温上昇を避けるために、生息域を高緯度や水深の深い海域に移動しており、⑰のように、漁業や観光への影響は800億ドルに上ると試算されているそうだ。 また、⑲のように、鳥類や北極域のトナカイも激減しており、温暖化が進めば世界の生物種の17%が絶滅の恐れがあるそうだ。しかし、海水温が上昇して熱帯地域で現在のサンゴががいなくなっても、それらは緯度を上げて珊瑚礁を作るだろうし、現在は白化してしまった熱帯珊瑚礁も、そこの環境に適したサンゴ等の生物が育ってくると、私は考える。 何故なら、地球のどの時代にも、同じ場所に同じ生物が生息していなければならないわけではなく、その場所の環境に、より適した生物が生まれて繁栄してきたのが、地球の自然史だからである。そのため、人間が、漁獲圧・海砂の採取・沿岸改変等による人為的攪乱を起こさなければ、生物の方は時間をかけて静かに対応していくだろう。 (4)原発への膨大な無駄遣いと再エネ・EVへの冷遇は何故起こるのか 1)原発への膨大な無駄遣い *4-1-1は、①北海道の鈴木知事がイ)新規制基準への適合 ロ)電気料金の抑制 ハ)AI・データセンター・半導体産業による電力需要増 二)脱炭素と道内経済の成長を挙げ、泊原発3号機再稼働を「現実的選択」と表明、道議会の議論を経て最終判断 ②東日本で遅れていた原発活用がようやく前進 ③北海道は今後10年で電力需要増(AI・半導体産業)13%と試算 ④エネルギー経済社会研究所の松尾代表は、「北海道は2030年代に発電量が不安定な再エネが増える見通しで、泊3号機の再稼働は安定供給に寄与する」と指摘 ⑤原発比率の高い西日本に比べ、東日本は電気料金が割高で原発再稼働は産業競争力の観点からも不可欠 ⑥経産省の試算で、原発の燃料費は1.9円/kwhと6.3円/kwhの石炭火力、9円/kwhのLNG火力より大幅に安く、電気料金格差の是正に寄与 としている。 また、*4-1-2は、⑦東電HDは柏崎刈羽原発周辺に電源近接型データセンターを整備し、異業種と連携して電源と情報通信インフラを一体運営し、AI向け電力需要を取り込む方針 ⑧大規模な送電網の整備不要が利点 ⑨東電は原発の電気を水素製造等の新事業にも組み合わせて脱炭素社会に対応し、収益拡大をはかる ⑩世界的にも米アマゾンなど原発近接型データセンターが進展 ⑪東電は事務処理に使う自社データを扱う拠点を日本海側(新潟県内)にも建設してリスク分散 等としている。 さらに、*4-1-3は、⑫原発は産業競争力強化や温暖化ガス排出実質0にする「カーボンニュートラル」に繋がる ⑬安価で安定的なクリーンエネルギー確保は国民生活の安定、日本経済の強靱性確保に大きく資し、極めて重要な国策電源 ⑭新潟県の東電柏崎刈羽原発が再稼働しなければ、2026年夏の首都圏向けの電力需給がかなり厳しくなる ⑮北電泊原発再稼働は最先端半導体量産を目指すラピダスやデータセンターが立地・稼働するための重要な電力供給源 ⑯原子力政策は安全性の確保と地元住民の理解を大前提に、国が前面に立つべき ⑰経団連会長筒井氏は「原発の賠償責任制度は大規模事故があった場合に無過失・無限責任を事業者が負うが、これでは事業者が事業を存続できないため、事業者の賠償責任を有限にして超過部分は国が補償する制度に変えるべき」と ⑱今後は既存原発の老朽化で2040年代に供給力が急減するため、新増設・リプレースのロードマップ策定を早急に進めるべき ⑲今、原発の新増設やリプレースを決めたとしても稼働するまでに10~20年かかる ⑳原子力に関わる技術や人材を継承し、育成することは国益を考える上で極めて重要 と記載している。 そして、*4-1-4は、㉑脱炭素電源の確保の観点から原発の再稼働や新設に向けた動きが活発化 ㉒経産省は総合資源エネルギー調査会(経産相の諮問機関)の作業部会に電力制度の改革案を示した ㉓2026年の通常国会で電気事業法関連法改正を目指し、原発や再エネへの電源投資、データセンター向け送電線投資に公的融資を進める ㉔新電力などの小売事業者には中長期的な電力調達の義務付けを目指す ㉕原発は投資期間が十数年と長く、投資費用も数兆円に及ぶため、民間融資や社債発行による資金調達に限界 ㉖経産省の認可法人である電力広域的運営推進機関が民間金融機関と協調し、総融資額の最大3割程度を融資 ㉗財政投融資を活用し、26年度に540億円要求 ㉘電力需要増を前提に、国家がリスクを一部引き受ける形で安定供給体制を再構築する方向性を明確化 ㉙電源は出力が一定規模以上の投資が対象で、送電線は、送配電事業者がデータセンターの需要が高い地域を事前に検討して認可を受けた計画が対象 等と記載している。 イ)原発は、地球温暖化対策に資するのか ⑫㉑の「原発は温暖化ガス排出実質0にする」「脱炭素電源確保のため原発再稼働や新設の動き」というのは、脱炭素化すれば地球温暖化を防げるという矮小化された考え方に基づくが、「(2)2)地球の熱収支」で記載したとおり、原発は核分裂で得られた熱エネルギーの3~4割しか電力に変えておらず、残りの6~7割は廃熱として海や空気中に捨てている(https://imidas.jp/jijikaitai/k-40-059-10-03-g112 参照)。 さらに、③⑮のように、AI・半導体産業による電力需要増を理由に原発の必要性を主張することが多くなったが、データセンターを動かしたり、冷やしたりするための電力供給源であれば、電力に変わったエネルギーの多くもまた冷却後に排熱として空気中に排出され、多くの熱を環境中に捨てることになっている。 ただ、⑦⑧のように、電源に近接してデータセンターを整備すれば送電ロスによる熱の発生は少ない上、大規模な送電網の整備は不要であり、⑨のように水素を製造するのも良いが、その電源を原発でなく再エネにすれば、太陽や地球が持っているエネルギーの他に人間が新たに作り出したエネルギーまで熱源として地球に加えることはないのである。 ロ)再エネは発電量が不安定か ④⑬のように、「再エネは発電量が不安定」「原発は電力の安定供給に寄与」「原発は安価でクリーンなエネルギー」「原発は国民生活の安定・日本経済の強靱性確保に大きく資す」などと主張する人が多いが、これは原発を推進する為の宣伝文句に過ぎず、科学的にも経済学的にも会計学的にも事実ではない。では、何故、このような言説がまかり通っているのか? 実際には、再エネにも地熱等の安定的な電源がある上、太陽光・風力も蓄電設備があれば安定的に稼働させることができ、早くからその技術もあった。にもかかわらず、2000年代以降に無駄使いばかりして、全力で再エネとEVを進めなかったことが政策の大失敗なのである。 その結果、⑭のように、東電柏崎刈羽原発が再稼働しなければ、2026年夏の首都圏向けの電力需給がかなり厳しくなるなどという愚かな言い訳が、未だに成り立っているのだ。 しかし、これらの政策の失敗によって、国民生活は安定どころか1人あたり実質GDPは次第に落ちて国民は貧困化し、日本経済は強靱性を確保するどころか技術でも遅れをとり始めている。つまり、政治・行政・メディアが国民の足を引っ張ったわけだが、何故、このようなことが起きるのかが我が国の最大の問題なのである。 ハ)原発は本当にコストの安い電源か ⑥の経産省の試算は、原発の燃料費は1.9円/kwhであり、6.3円/kwhの石炭火力や9円/kwhのLNG火力より大幅に安いとしている。 しかし、原発の発電コストは燃料費だけではない。まず、電力会社が支払い、最終的に電力料金として電力利用者が負担する費用として、建設費(約7,000億~1兆円)、運転・維持管理費(40年間で約1~2兆円)、廃炉費用(約3,000億~1兆円)があり、これらだけで約2~4兆円/基に達する。さらに、立地交付金・周辺対策費(数百億~1,000億円)や使用済燃料対策の一部も電気料金として負担させられている。 それ以外に、全国民が税金で負担する費用が、原子力規制委員会による規制・安全対策費(数百億円)、使用済燃料対策の国費負担分(数千億円規模)、再処理事業支援(累計14兆円超)がある。これらは原発を利用しない国民も含めて広く税金で負担しているのである。 これらを合わせると、原発1基あたりの利用者負担と税金負担の総額は概算で3~5兆円規模になる。経産省の「燃料費1.9円/kWh」の試算には、こうした巨額の建設費・廃炉費・再処理費・税金負担が含まれていないため、電源別のコスト比較には大きなトリックがある。 従って、⑤のように、「原発比率の高い西日本に比べ、東日本は電気料金が割高で原発再稼働は産業競争力の観点からも不可欠」などというのは、税金で負担しているコスト、将来世代に先送りしているコスト、事故時の補償コストなどを無視した無理筋の結果に他ならないのだ。 なお、⑰のように、経団連会長筒井氏(日本生命保険会長)は「原発の賠償責任制度は大規模事故時に無過失・無限責任を事業者が負うが、これでは事業者が事業を存続できないため、事業者の賠償責任を有限にして超過部分は国が補償する制度に変えるべきだ」と、大規模事故時には事業者も保険会社も事業を存続できなくなる程の大きな補償が必要であると白状している。 そのくせ、⑯のように、「原子力政策は安全性の確保と地元住民の理解が大前提」などとしているが、原発が100%安全と言っている組織は皆無であり、事実を知っている住民ほどそのリスクを理解している。この時、「事業者の賠償責任を有限にして超過部分は国が補償する制度に変えるべき」というのは、「大規模事故時(福島事故の実質的な国民負担は21.5兆円超《政府公表》)には税金から補償して国民負担を増やせ」と言っているに他ならないため、それも原発のコストに加えるべきなのである。 二)結論 ⑩⑪のように、「世界的にも原発近接型データセンターが進展」「東電は事務処理に使う自社データを扱う拠点を日本海側にも建設してリスク分散」などいかにも尤もらしいが、全体から見れば微々たることを言って原発再稼働や新設を進めようとしているにすぎない。しかし、国民は無事故の原発でも既に電気料金と税金で毎年20兆円近くを支払い、福島原発事故には21.5兆円超もの国民負担をし、それでも足りずに「事業者の賠償責任を有限にして超過部分は国が補償する制度に変えるべき」などと言っているのである。 これでも、原発事業者は、原発から排出される温排水が海を暖めたことによる水産業の不漁という「熱汚染(thermal pollution)」の加害者責任を未だとっておらず、日本近海(特に日本海側)には、この原発が林立して何十年もの間、大量の温排水を出し続けているのである。 そのような中、⑱⑲㉒のように、稼働するまでに10~20年もかかる原発の新増設やリプレースのロードマップ策定を早急に進め、⑳のように、原子力に関わる技術や人材を継承するというのは、金と人材の無駄使いであると同時に、政府が市場を歪め、地球環境を壊し、食料自給率を下げて、国益に反することは誰が考えても解る筈である。 そのため、①のように、北海道の鈴木知事が、新規制基準への適合・電気料金の抑制・脱炭素・道内経済の成長を理由として、泊原発3号機再稼働を表明したのは、都合の悪い事実はすべて覆い隠したまま、②のように、ともかく東日本でも原発活用を前進させて原発の安全をアピールするのが良いという結論ありきの提案に屈したものにすぎない。 しかし、「AI・データセンター・半導体産業による電力需要増」は、全力で節電機器(電力料金無料)と再エネ発電(地熱・風力・建物一体型太陽光など安価)を普及すれば賄えるものであり、気温の低い北海道ならそれも容易であろう。 経産省は、自らが選択した一部の製造業にしか関心がなく、第一次産業が関わる環境問題にも食料自給率にも安全保障にも疎いため、㉒㉓のように、総合資源エネルギー調査会に電力制度の改革案を示し、2026年の通常国会で電気事業法関連法改正を力業で通して、原発と再エネへの電源投資、データセンター向け送電線投資に公的融資を進めるそうだ。しかし、このうちの原発はこれまで書いてきたとおり膨大な無駄使いであり、その一部でも再エネに投資していれば、今頃は安定供給できて電力不足とか電気料金が高いなどと言う必要は全くなかったのである。 その上、㉔㉙のように、新電力など小売事業者に中長期的な電力調達の義務付けたり、電源は出力が一定規模以上の投資が対象で、送電線は、送配電事業者がデータセンターの需要が高い地域を事前に検討して認可を受けた計画が対象とすれば、これは新規参入をやりにくくして既存の大手電力会社を優遇することにほかならない。また、原発による集中発電をしていれば、有事の安全保障はないも同然なのである。 そして、㉕のように、「原発は投資期間が十数年と長く、投資費用も数兆円に及ぶため、民間融資や社債発行による資金調達に限界がある」ということは、即ち、原発は市場原理では淘汰される電源ということだ。その電源に、㉖㉘のように、経産省の認可法人である電力広域的運営推進機関に民間金融機関と協調させて総融資額の最大3割程度を融資し、国家がリスクを一部引き受けるというのは、貸倒損失はうやむやのうちに税金で国民に負担させるということだ。 それは、㉗のように、財政投融資を活用しても同じ結果になるのであり、26年度に540億円も要求するのであれば、むしろ微々たる金額を削って人材不足を招かないよう、医療・介護というこれから必ず成長する産業に投資すべきである。 2) 「核のごみ」について     2025.1.20東京新聞 2024.5.10日経新聞 2018.4.19朝日新聞 福井新聞 (図の説明:1番左の図のように、使用済核燃料は原子炉建屋内のプールで貯蔵されており、既に満杯に近く、原発敷地内で貯蔵施設設置計画が進む原発もある。しかし、左から2番目の図のような地下施設での最終処分場選定は時間とコストの両面から困難だ。また、右から2番目の図のように、高レベル放射性廃棄物の科学的特性マップが出ており、日本には無人の離島も多い。1番右の図は、都道府県別の離島の数である) *4-2は、①新潟県の柏崎刈羽6~7号機、北海道の泊3号機と東日本の主要な原発で地元知事の再稼働容認表明 ②政府はエネルギー基本計画で2040年度時点の電源構成に占める原子力の割合を2割程度に高める目標 ③柏崎刈羽6・7号機は使用済核燃料貯蔵率が8割超で再利用や最終処分が課題 ④青森県むつ市の中間貯蔵施設は最長50年の一時保管 ⑤青森県六ケ所村の再処理工場は1993年着工したが27回延期 ⑥高レベル放射性廃棄物を地下深くに埋める最終処分場の候補地選びは、文献調査を受け入れたのが北海道寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町の3町村のみ ⑦再稼働が進めば使用済燃料プールは数年で満杯 ⑧経産省は文献調査が終わった寿都町と神恵内村で次の概要調査への移行を目指すが、北海道知事の反対で進展なし ⑧資源に乏しい日本はエネルギー安全保障上、原子力への期待が大きい ⑨2011年の東日本大震災で起きた東電福島第1原発の事故を経て、いったん国内の全原発が停止し、地震・津波への対策強化等を定めた新規制基準の下で少しずつ再稼働 ⑩ウクライナ危機以降の資源高やAI普及による電力需要増大等で世界的にも原子力を再評価する流れ ⑪核のごみ問題と改めて正面から向き合う局面 等としている。 「資源に乏しい日本」という数十年も前の教科書に載っていたようなカビの生えた言葉は、⑧のように、原発の再稼働や新増設を行なうための理由としてよく使われるが、現在は事実ではない。何故なら、日本近海に存在するメタンハイドレートを化学工業の原料として使うことができ、火山の多い日本列島は地熱資源が豊富で、水力・太陽光・風力等の再エネによる発電も行えるからだ(https://www.jogmec.go.jp/news/release/content/300385892.pdf?utm_source=chatgpt.com 参照)。 その上、東大と海洋研究開発機構の研究チームが、日本の排他的経済水域である南鳥島沖で高濃度のレアアース泥を2013年に発見し、2013年3月には公表して、約1,600万トン以上のレアアース酸化物が埋蔵されているという報告もあるにもかかわらず、*4-4-4のように、内閣府が小笠原諸島の南鳥島にレアアース泥の処理施設を設置するのは、それから14年後の「2027年まで」なのであり、高市政権になるまでやる気がなかったにすぎないからである。 なお、「エネルギー安全保障」と言うのであれば、国産であることが重要である上、原発のように、一箇所で爆発が起きれば広い国土と莫大な財産を失い、広い範囲が停電する電力は安全保障からは最も遠いエネルギーと言わざるを得ない。 それでも、②のように、政府はエネルギー基本計画で2040年度時点の電源構成に占める原子力の割合を、何故か2011年のフクイチ事故前と同じ2割程度に高める目標をたてて、①のように、新潟県の柏崎刈羽6~7号機と北海道の泊3号機の再稼働を容認させた。そして、理由を追加して、⑩のように、ウクライナ危機以降の資源高とAI普及による電力需要増大を加えたのだが、ウクライナ危機で最も注視すべきは、「有事に原発が攻撃される危険性」なのである。そして、日本は、海岸沿いに原発を林立させており、これで安全保障などと言うこと自体がおかしい。 「核のごみ」の処理については、⑤のように、1993年に着工した青森県六ケ所村の再処理工場は27回延期して稼働せず、青森県むつ市の中間貯蔵施設は、④のように、最長50年の一時保管のみであるため、50年後には1Wも発電しない使用済核燃料を、またまたコストをかけてどこかに移動させなければならない。つまり、これらは、原発推進の意思決定をした責任者が亡くなった後に、将来世代に先送りする膨大な負債なのである。 そして、⑥⑧のように、高レベル放射性廃棄物を地下深くに埋める最終処分場の候補地選びは、文献調査を受け入れたのが北海道寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町の3町村のみだが、超長期間、1Wも発電しない高レベル放射性廃棄物を管理しなければならないのだから、北海道知事や佐賀県知事が反対するのは当然のことである。 それでは、「核のごみ」と呼ばれる使用済核燃料やフクイチの核燃料デブリはどうすれば良いのかと言えば、まず、③⑦のように、柏崎刈羽6・7号機は使用済核燃料貯蔵率が8割超となっているため、再利用か最終処分しなければ長くは稼働できないし、再稼働が進めば全国の使用済燃料プールが数年で満杯になり、これだけでも危険である。そのため、⑪の「核のごみ問題と正面から向き合う」必要があるのは確かだ。 しかし、現在、日本に既に存在する使用済核燃料を、地層処分(地下300~1000m)するとすれば、「建設 → 操業 → 閉鎖後管理」を含んで約100年以上かかり(高レベル廃棄物の管理期間は10万年スケール)、将来のインフレや技術変化は不確定として加味しない「下限評価」をすれば、建設費(フランス・スウェーデン等実績ベースで約4 ~ 6兆円)・100年間の維持管理費(3 ~ 5 兆円)・閉鎖と監視(1 ~ 2 兆円)の合計8 ~ 13 兆円が、最低限でも避けられない名目コストである。 ただし、これは「事故なし・計画通り」の数字であり、管理期間が100年で終わらない可能性やインフレは無視しているため、原発は決して安い電源ではなく、使用済核燃料は発電後も100年以上も兆円単位の金を食い続け、これは電気を1kWhも生まない「負の資産」なのである。 反対に、再エネは将来世代コストが限りなく0に近く、むしろ「将来世代に正の資産を残す」電源であり、原発とは逆なのだ。具体的には、太陽光・風力・地熱は、燃料費0で有害廃棄物がなく解体可能であるため「将来世代コスト≒0」であり、水力はダムの維持費は必要だが、燃料費0で発電継続することが可能である。 さらに、原発は、地球になかった核分裂エネルギーと放射性物質を新規に生成して、それを地球環境に永久に追加するが、再エネは、太陽・地熱・水循環・風という既存の地球エネルギーフローを利用して人類が新しいエネルギーを作っていないため、廃熱は元々地球に入ってきているエネルギーの再配置にすぎず、熱収支の点でも将来世代への“上積み”がないのである。 そのため、原発はできるだけ早く手仕舞い、日本には無人の離島(例:硫黄島など)という距離を保てる土地があるため、そこに地下深くはないが地下の最終処分場を作るのが、最も安上がりで安全性も保てると考える。 3)最近の再エネとEVについて 現在は、政府と日本企業が、「エネルギーの自立」「脱炭素」「資源確保」「新産業の創出」を目的として、再エネ・脱炭素・資源確保の3分野で日本発の技術や国内供給体制を強化しようとしている。具体的には、イ)ペロブスカイト型太陽電池 ロ)グリーン水素 ハ)南鳥島の海底レアアース泥の採鉱なが、2027年前後を目標に実用化に向けて前進し始めた。 イ)ペロブスカイト型太陽電池 *4-4-1は、①コニカミノルタはペロブスカイト型太陽電池の耐用年数で従来の3倍の30年を実現 ②太陽電池新興のエネコートテクノロジーズに保護膜を供給して確認 ③ペロブスカイト型は軽くて薄く、ビルや車の屋根など曲面にも設置可能 ④コニカミノルタは有機EL照明事業の防湿膜技術を転用して、太陽光が当たる電池表面を保護する僅かな水分も通さない樹脂製保護膜を開発 ⑤エネコートはトヨタのEV屋根などにペロブスカイト型を搭載予定 ⑥コニカミノルタが保護フィルムを開発できたのは自動車や電車の天井に張り付ける「有機EL照明」事業に参入して普及を狙った技術があったから ⑦国内では積水化学・パナソニック・リコー・シャープ等のメーカーが参入 ⑧世界市場は2040年に3兆9480億円と2024年の590億円から拡大予測 ⑨日本政府も国内生産を補助金などで後押しして、サプライチェーンの構築を急ぐ ⑩経産省は「2040年に2000万kwのペロブスカイト型を国内に導入」との目標 等としている。 上の①②③④⑥のように、コニカミノルタが、有機EL照明事業の防湿膜技術を転用してエネコートテクノロジーズに保護膜を供給し、ビルや車の屋根等の曲面にも設置可能なペロブスカイト型太陽電池の耐用年数30年を実現させたのは朗報である。 そして、⑤のように、トヨタ車のEV屋根などにペロブスカイト型を搭載する計画だそうだが、EVだけでなく、建物に「建材と見紛うばかり」もしくは「建材以上」のペロブスカイト型太陽電池を開発して市場投入することが、設置可能面積から考えて極めて重要だ。 何故なら、築35年のうちのマンションの2025年の大規模修繕時に屋上・ベランダ・壁面にペロブスカイト型太陽電池をつけたいと思ったところ、i)面積の大きなものがない ii)「建材と見紛うばかり」でも「建材以上」でもない iii)重すぎる iv)高すぎる などの理由で設置できるものがなかったからである。 しかし、それらを解決できれば、⑧の世界市場は2040年に約4兆円どころか、それ以上に拡大すると思われるため、⑦のように、何らかでシナジー効果の出る積水化学・パナソニック・リコー・シャープ等の国内メーカーが参入したのは期待が持てる。 そして、⑨⑩のように、日本政府も国内生産を補助金などで後押ししたり、経産省が「2040年には2000万kw(原発10基文)のペロブスカイト型を国内に導入する」という目標を策定したりしたのは良いが、その補助金の内訳は、i)経産省がペロブスカイト型太陽電池の量産を進める3社に246億円(5年間) ii)環境省がペロブスカイト型太陽電池の導入に対して購入・設置費の最大75%(岡製作所向けに約34億円支出する合計約1606億円 の総計が約1,852億円(確定ではない)である。 これを、原発に対して国民が負担した電気料金や補助金であるi)建設費7000億〜1兆円/基 ii)廃炉費3000億〜1兆円/基 iii)再処理・核燃料サイクル累計14兆円以上 iv)使用済核燃料処分費8~13兆円(最小値) v)福島事故の国民負担21.5兆円 と比較すると、ペロブスカイト型太陽電池の補助金は「10万分の1〜1万分の1」レベルである。 それでも、政府が原発に莫大な歳出をして延命させるように、衰退産業を守るため成長産業を犠牲にしてきたことは、我が国の財政上の莫大な浪費であっただけではなく、市場を歪めて消費者にまともな選択をできなくし、若者には成長産業に希望を見いだせなくし、技術者は保守業務に固定されて賃金が上がらず、新産業は人手が足りないため伸びない という日本経済の低成長状態を生んだのである。そして、日本のEVが出遅れた理由も、全く同じだ。 ロ)グリーン水素 *4-4-2は、①サントリーは山梨県や工業ガスの巴商会等と協業して2027年に「グリーン水素」の製造販売に参入 ②国内初の製造~販売一貫で、数年以内に事業の黒字化を目指す ③山梨県北杜市に年間2200tの水素製造能力を持つグリーン水素製造施設を建設中 ④年内に稼働して「サントリー天然水」の殺菌やウイスキーの「直火蒸留」に活用 ⑤2027年以降は同県内で水素を消費する「地産地消モデル」を検証して東京都内の企業にも供給を目指す ⑥グリーン水素は太陽光・風力等の再エネ電力で水を分解して作るため、製造過程でCO₂を排出せず年間1万6000tのCO₂排出削減可 ⑦サントリーHDの藤原常務執行役員は「事業活動とサステナビリティーを融合して新たな価値を作りたい」と としている グリーン水素は、⑥のように、再エネ電力で水を分解して作るため、グリーン水素に代替した分だけCO₂の排出削減が可能である。また、再エネは自然に地球に降り注ぐ光や、地球に存在する水・空気の流れをエネルギーとして取り出すため、地球のエネルギー(≒熱)収支に中立と言える。また、水素に変えて貯蔵すれば、再エネ電力を安価な安定電源にすることも可能だ。 そのため、①②のように、サントリーが山梨県や工業ガスの巴商会等と協業して2027年に「グリーン水素」の製造販売に参入し、数年以内に事業の黒字化を目指すというのは、事業家ならではの合理的な判断であると同時に、⑦の藤原常務執行役員の「事業活動とサステナビリティーを融合して新たな価値を作る」というのも、時代に即した意識の高さである。 現在、サントリーは、③④のように、山梨県にグリーン水素製造施設を建設中で、年内に稼働して「サントリー天然水」の殺菌やウイスキーの「直火蒸留」に活用するそうだが、確かに酒や天然水を作る工場はきれいな水が豊富で自然も豊かな場所に存在するため、⑤の「水素の地産地消モデル」や「東京等の大都市への水素の供給」も既存の施設を利用したり、拡張したりしながら可能であると思われ、そのシナジー効果を利用した多角化にも期待が持てる。 ハ)レアアース *4-4-3は、①内閣府SIPが南鳥島にレアアース泥の処理施設を2027年までに設置 ②SIPは水深約6000メートルの海底からレアアースを回収する実証試験を2027年から始める計画 ③探査船から下ろしたパイプで水深6000mの海底から泥を吸い上げ、「探査船→運搬船→南鳥島の処理施設」へ輸送して脱水した後、本土に運搬してレアアースを分離・精錬 ④国産レアアースの確保は経済安全保障の観点からも重要 ⑤レアアースはEVモーター磁石などに不可欠だが、世界生産量の約7割を中国が占めて日本への供給リスクが高い ⑥南鳥島沖のレアアースには、放射性物質を含んだ有害物質がほぼ検出されないため加工しやすい 等としている。 内閣府SIPが、①②③のように、南鳥島にレアアース泥の処理施設を設置し、探査船から下ろしたパイプで水深6000mの海底から海水と混合した状態で泥を吸い上げ、「探査船→運搬船→南鳥島の処理施設」へ輸送して脱水した後、本土に運搬してレアアースを分離・精錬する実証試験始めるというのは、これまで何もしなかったことと比べれば良いが、「2027年から」というのは、やはり悠長だ。 ⑤のように、レアアースはEVモーターの磁石等に不可欠だが、世界生産の約7割を中国が占め、日本企業に対する輸出を、i)2010年9月の尖閣諸島沖での中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件 ii)台湾に関する発言などの度に、中国は規制し、それによって、EVが中国の独壇場となった経緯もある(https://www.yomiuri.co.jp/politics/20251207-GYT1T00059/ 参照)。 しかし、私が衆議院議員だった2007年に福井照さんらと数人で海洋基本法を制定し、17条で「国は、海洋資源の積極的な開発及び利用を推進する」としたにもかかわらず、これまで自国の排他的経済水域にある資源を利用しようとしなかった日本政府の消極的態度にも問題がある。 そして、やっとではあるが、④のように、国産レアアースの確保が安全保障上も重要であることが明らかになり、⑥のように、南鳥島沖のレアアースには、放射性物質を含んだ有害物質がほぼ検出されないこともあって、高市政権になって半歩前進したのである。 二)分散型電源を前提とした合理的な送電網    日本の路線図 首都圏の路線図 粘菌がつくる運搬経路 科学技術振興機構 (図の説明:左図は、日本の鉄道路線図であり、中央の図は、首都圏の路線図だ。右図は、関東の形をした容器を用意して、主要都市に対応する点上に餌を置き、山手線内を1つの大きな餌としてそこに粘菌を置くと、粘菌は広がって餌に接触するとその周りに集まり、しばらくすると餌の周りに集まった粘菌同士がお互いを管状の輸送ネットワークでつなぎ、最終的には主要駅を結ぶ粘菌の最適ネットワークが完成するというもので、現在の鉄道ネットワークに近く、それよりも効率化されているという) 単細胞生物の真正粘菌が形成する餌の輸送ネットワークが、都市を結ぶ実際の鉄道網よりも経済性の高いネットワークを形成するという理論モデルがある。この研究の成果であるネットワーク形成に関する理論は、複雑化するネットワーク社会において、経済性や有事のリスク等の観点から最適な都市間ネットワークを設計する手法の確立に繋がりそうだ。 何故なら、何億年もの長きにわたって厳しい自然淘汰を乗り越えて生存し続けてきた生物は、さまざまな機能をバランスよく保ち、変化する環境に柔軟に対応して、頻繁に使用される器官は増強され、使用されていない器官は退化しているからである。 そして、粘菌の作るネットワークによる物質輸送は、人間が作る都市間ネットワークの思想と共通する部分が多く、実際の鉄道ネットワークに似てはいるが、それよりも輸送効率が高く、アクシデントに強いことが分かっている。 そのため、今後、都市間を結ぶ道路・鉄道・インターネット・電力網などのネットワークの整備にあたっては、建設・維持コストや有事のリスク管理の観点から、真正粘菌が形成する餌の輸送ネットワークを参考にして、最適なネットワークを提示することが可能だそうだ(粘菌の輸送ネットワークから都市構造の設計理論を構築―都市間を結ぶ最適な道路・鉄道網の法則確立に期待―《科学技術振興機構報 第708号 https://www.jst.go.jp/pr/info/info708/index.html》 参照)。 従って、ペロブスカイト型太陽電池等の都市に設置する分散型電源を前提として、送電効率が高くてアクシデントに強い送電網を形成するためには、鉄道網に送電線を敷設し、AIで逐次最適な送電経路を判定しながら、余った電力は蓄電しつつ送電するのがBestである。 そして、この方法は、現在ある膨大な資産を有効活用して最安値で送電網を構築できると同時に、鉄道会社に送電料収入を得させつつ、安全保障を強化する方法となるのである。 ・・参考資料・・ <COP30> *1-1:https://www.bbc.com/japanese/articles/c62lr17jdeqo (BBC 2025年11月24日) COP30、化石燃料削減について新合意を確保できず ブラジル・ベレンで開かれた国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議(COP30)は23日、厳しい対立を経て、地球温暖化をもたらしている化石燃料に直接言及しない合意という形で終了した。石油、石炭、ガスの使用中止に向けてそのペースを速めると、世界に約束させたいと望んでいたイギリスなど80カ国以上や欧州連合(EU)にとって、これは不満の残る結末だ。しかし、産油国は、自国の化石燃料資源を利用して経済成長を実現する権利が自分たちにはあるという立場を崩さなかった。国連は現在、工業発達以前からの気温上昇を摂氏1.5度に抑える世界的な取り組みが失敗したと懸念している。今回のCOPはそういう状況で開かれた。コロンビアの代表は22日の最終会合だった全体会合で、各国が合意に異議を唱えることを認めないアンドレ・コヘアドラゴCOP議長を激しく批判した。「コロンビアは、世界の温室効果ガス排出量の75%以上が化石燃料に由来するという十分な科学的証拠があると考えている」と、コロンビア政府のダニエラ・ドゥラン・ゴンサレス気候代表はBBCニュースに話した。「だからこそ、気候変動枠組条約はいよいよ、その現実について語り始めるべきだと私たちは考えている」。「ムティロン」と呼ばれる最終合意は、化石燃料の使用を減らす行動を各国が「自主的に」加速するよう求めた。今回初めて、アメリカはCOPに代表団を派遣しなかった。ドナルド・トランプ大統領は、各国に気候変動対策を義務づけた2015年の画期的なパリ協定から離脱すると表明したからだ。トランプ氏は、気候変動を「詐欺」と呼び続けている。ベテラン交渉官のイェニファー・モーガン元ドイツ気候特使はBBCに、アメリカの不在は交渉に「穴」を開けたと話した。それまでアメリカはしばしば交渉で、EUやイギリスなどの国を支持する側に回っていたからだ。「夜通し続く12時間の交渉で、産油国が強硬に抵抗する中、それに対抗する交渉担当がいないのは確かに厳しかった」とモーガン氏は述べた。しかし多くの国にとって、交渉が決裂せず、過去の気候合意が後退しなかったことは、安心材料だった。アンティグア・バーブーダのルレタ・トーマス気候大使は、「すべての国が声を上げられるプロセスが機能し続けていることをうれしく思う」と述べた。サウジアラビアの代表は最終会合で、「各国はそれぞれの状況と経済に基づいて独自の道を築くことを、認められなくてはならない」と述べた。他の多くの主要産油国と同様、サウジアラビアは他の国がこれまでそうしてきたように、自国の化石燃料資源の利用を認められるべきだと主張してきた。今月10日から2週間にわたった協議は、時に混乱した。トイレの水が足りなくなり、豪雨で会場が浸水し、代表団は暑く湿度の高い部屋で対応に苦慮した。COPの登録者約5万人は2度も避難する羽目になった。約150人の抗議者が警備線を突破して会場に侵入し、「私たちの森林は売り物ではない」と書かれたプラカードを掲げたのが最初だった。20日には会場で大規模な火災が発生し、屋根が焼けて穴が開き、参加者は外に急いで避難した。ブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルヴァ大統領は、世界の注目をアマゾン熱帯雨林に集め、投資資金を呼び込むため、COP開催地にベレンを選んだ。ブラジルははるかに野心的な化石燃料合意を望んでいたが、アマゾン河口での石油掘削計画で批判された。環境保護団体「グローバル・ウィットネス」がBBCに共有した分析によると、ブラジルの沖合石油・ガス生産は2030年代初頭まで増加する見込みだ。協議に参加した国々は、国の状況も気候変動の影響をどれだけ受けるかも抱える事情はさまざまで、それぞれに利害が異なる。一部の国は今回の結果に満足している。インドはこの合意を「有意義」だと称賛した。小島嶼(とうしょ)国と低地沿岸国の利益を代表する39カ国のグループは、今回の合意を「不完全だが進歩への一歩」と呼んだ。貧しい国々は、気候変動の影響に適応するための気候資金を増やすという約束を得た。「針は動いた。(過去に多くの地球温暖化ガスを排出してきたため)歴史的な責任がある国々は、気候資金に関して具体的に義務があるという認識が、以前より明確になった」と、シエラレオネのジウォー・アブドゥライ環境・気候変動大臣は述べた。しかし、化石燃料について強い文言を合意に残そうと夜通し交渉した80カ国以上にとっては、苦い結末だった。イギリスのエネルギー・気候変動担当相エド・ミリバンド氏は、この会議は「一歩前進だ」と強調しつつ、「私としては、もっと野心的な合意を望んでいた」と話した。「より多くを望んでいたし、あらゆることについて、より野心的でいたかった。私たちはそれを隠さない」と、EUのウォプケ・ホークストラ気候担当委員は記者団に話した。青々とした木々、鳥の鳴き声、強烈な湿気……今回の交渉はアマゾンの間近で行われた。すぐそこに熱帯雨林が広がっているというのは、忘れようがなかった。ブラジルはCOP30の冒頭で、熱帯林を保護する国々に資金を支払う新基金「トロピカル・フォレスト・フォーエヴァー・ファシリティ」を立ち上げると提示した。会議終了時までに、複数の政府から少なくとも65億ドルを集めたが、イギリスはまだ拠出していない。90カ国以上が、森林破壊に対する世界的な計画、つまり「ロードマップ(行程表)」を求める呼びかけを支持した。 *1-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16351710.html (朝日新聞社説 2025年11月26日) COP30閉幕 逆風に対策遅らせるな 偽情報で否定しても、世界の足並みが乱れても、地球温暖化の危機は高まっている。逆風でも着実に対策を進めねば、世界から取り残される。ブラジルで開かれた国連の気候変動枠組み条約締約国会議(COP30)が、閉幕した。化石燃料からの脱却に向けた工程表の策定は、産油国などの抵抗で合意できなかった。一方、温室効果ガス排出削減の加速や、2035年までに途上国の災害を軽減する資金を3倍に増やす方針などは合意。二酸化炭素を吸収して蓄える熱帯林の保護に向けた動きも進んだ。温暖化の被害を減らす「適応」の状況を評価する指標でも一致した。異常気象に耐えられるインフラ整備、気候変動に関連した死亡率や適応策に投じた資金などがそれだ。決裂せず合意にこぎ着けたが、不十分な成果だった。気候変動対策は、温室効果ガスの削減に努め、少しでも上昇を抑える「緩和」と、被害軽減の「適応」がある。会議では適応への注目が高まったが、これだけで危機を乗り越えられない。温暖化を抑えることが生命や財産を守るために必要だ。次世代に負担を押しつけてはならない。気候変動を「史上最大の詐欺」と国連演説で主張したトランプ米大統領のように、人類が力を合わせて進めてきた対策に水を差す偽情報は広がっている。SNSや人工知能(AI)の影響力は大きく、問題は深刻化している。事実から目を背ける言説の拡散を、許してはならない。会議では、偽情報への対策強化をめざす宣言も出され、12カ国が署名した。世界の科学者でつくる国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)も、人間の活動による温暖化は「疑う余地がない」と結論づけている。今回、世界2位の温室効果ガス排出国である米国の政府は不在だったが、州知事らが参加した。日本も含め企業も取り組みを発信したり、共同で声明を出したりした。近年、自治体や企業、環境団体など「非国家アクター」の参加が増えて存在感を高めている。企業は対応が遅れると世界での競争で後手に回り、経営に影響しかねない。日本は、脱炭素の工程表策定の声明を支持せず、偽情報対策の宣言にも署名しなかった。水素やアンモニアとの混焼で石炭火力発電の延命をはかる姿勢は、国際社会では通用しない。気候変動対策への逆風に乗じ、脱炭素や自然エネルギーの拡大を緩めては、技術開発や普及でも世界に遅れることを銘記すべきだ。 *1-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20251130&ng=DGKKZO92903880Z21C25A1EA1000 (日経新聞社説 2025.11.30)逆風下でも脱炭素を前に進める体制探れ 脱炭素への逆風が強まっていることは憂慮すべき事態だ。地球温暖化対策を後退させないために何ができるのか、国際社会は知恵を絞らねばならない。第30回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP30)は、十分な成果をあげられずに終わった。気温上昇に伴う自然災害が深刻化しているにもかかわらず、温暖化克服への道筋を描けなかった。最大の焦点は化石燃料からの脱却に向けた行程表づくりだった。80カ国以上が賛同したが、産油国などが強く反対した。温暖化による被害を軽減するための対策資金についても、2035年までに3倍に増やすという努力目標にとどまった。資金提供を訴える途上国と、負担増を警戒する先進国の溝は埋まらなかった。交渉を主導する強力なリーダーの不在も迷走の一因だろう。気候変動を「詐欺」と主張するトランプ米大統領が代表団を派遣せず、脱炭素を先導してきた欧州連合(EU)もかつての勢いがない。再生可能エネルギーの輸出に熱心な中国も、主導的な役割を果たさなかった。日本は行程表策定に賛成せず、存在感を示せていない。国際枠組みの「パリ協定」から10年となり、不都合な部分も見えてきた。脱炭素を前進させるにはどうしたらよいのか。中長期の観点から体制を議論すべきだ。全会一致の合意を求めるCOPの原則にも、問題があるのではないか。国連は産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑えることを目指す。だが、各国の対策は不十分で、24年は1.55度に達した。目標達成は厳しくなっている。ただ、激しく対立しても決裂せず、過去の合意が取り消されなかったことは評価したい。気温の上昇幅を少しでも抑えて挽回できれば、将来の被害を軽減できる。明るい兆しもある。米カリフォルニア州やニューヨーク市、東京都などは脱炭素に熱心だ。世界の自治体間の連携に意欲を示す。多くのグローバル企業が再生エネや脱炭素技術の導入に注力する。今後は国家にとどまらず、民間企業や自治体などによる投資や技術供与を促すルールづくりを急がねばならない。気候変動はある一定の段階を超えると、一気に加速すると考えられている。少しでも前進させないと、取り返しのつかない状況に陥る恐れがある。国際社会は危機感をいま一度共有すべきだ。 <実際に進んでいる地球温暖化> *2-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOSG151OT0V10C25A7000000/ (日経新聞 2025年8月7日) 溶ける北極の氷、弱まる「地球の冷却源」 50度超の熱波で山火事も頻発、「ニューノーマル」+2度は日常③ 氷が消え地球に熱がこもる。こんな悪循環が加速している。気温上昇を抑える役割を果たしてきた北極の海氷は2030年には消滅するという予測さえある。氷が溶けて海水面が上昇し、太平洋の島しょ国の住民は故郷を離れ始めた。熱波による山火事と感染症も猛威を振るっている。地球温暖化の最前線」とも呼ばれる北極域は温暖化の影響が最も表れる地域とされる。宇宙航空研究開発機構(JAXA)と国立極地研究所によると、24年9月に人工衛星で観測した北極の海氷の年間最小面積は407万平方キロメートルと、衛星観測史上で5番目に小さかった。北極の海氷面積の最小値は長期的に減少傾向にある。米コロラド大などの国際研究チームは24年、温暖化がこのまま進むと27年にも北極の海氷が9月にほとんどなくなる可能性があると国際科学誌で報告した。 ●海氷が減ると温暖化が進む 北極は地球の冷却源として働くが、海氷が減るとその機能が弱まる。海氷は太陽光を反射して温暖化を抑える役割がある。また海面に蓋をして水分の蒸発量も抑えている。海氷がなくなると、北半球での水の循環が強まり、豪雨や干ばつなどが起きやすくなると指摘されている。同様に深刻なのが、世界各地の陸上に点在する氷床や氷河の減少だ。スイスのチューリヒ大学などの研究グループによると、世界の氷河は00〜23年に年間で平均2730億トン減少し、約1.8センチメートルの海面上昇を引き起こしたと推計された。25年5月にはスイス南部のアルプス山脈で、氷河の崩壊によって大規模な土石流が発生し、築600年の家屋が並ぶ歴史ある村が土砂に埋め尽くされた。 ●ツバル国民はオーストラリアに気候移住 海面上昇は沿岸部の居住地を奪って移住を余儀なくする「気候難民」を生み出す。太平洋諸島のツバルは、2100年までに国土の約9割が水没する恐れがある。23年にはオーストラリアとの間で、年間280人のツバル国民がオーストラリアの永住権を取得できる協定を結んだ。25年7月の申請の締め切りまでに全国民の約9割が申し込んだ。欧州連合(EU)の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」によると、1999〜2024年までの25年間で9.38センチメートルの海面上昇が確認された。上昇の6割が氷河や氷床の融解を原因とし、3割は海水温が高くなったことによる海水の膨張が影響した。 ●50度超える熱波で山火事 気候変動に伴う記録的な熱波は、世界各地で頻発する山火事にも深く関係する。国内最高気温となる50.5度を記録したトルコでは25年の7月下旬、各地で山火事が相次いで発生した。広範囲が焼失して町や村単位で住民が避難したほか、消火作業にあたった複数人が死亡した。火災によって焼失する森林の面積は近年増えている。米シンクタンクの世界資源研究所(WRI)によると、24年に焼失した森林は1350万ヘクタールで、ギリシャの国土面積に相当する。23年の1190万ヘクタールから13%増加した。2024年に山火事で発生した世界の二酸化炭素排出量は41億トンに上った。23年の44億トンに続いて高い値となった。25年に入っても、米カリフォルニア州や日本、韓国、カナダなどで大規模な火災が立て続けに発生した。専門家は、いずれも人為的な気候変動によって気温や雨量に変化があったことが影響したとする分析結果を発表している。山火事は被害を出すだけでなく、温暖化を加速させる悪循環も生む。温暖化が進むことで、山火事を引き起こしやすい極端に乾燥した環境をつくる。一度火が付けば大規模な山火事に発展し、木が蓄えていた大量の二酸化炭素が大気中に放出されてしまう。 ●蚊が媒介する感染症は拡大が続く 温暖化は蚊が媒介する感染症のまん延を加速する。25年7月から中国南部の広東省仏山市を中心に「チクングニア熱」の感染拡大が続き、7000人以上の感染が確認されている。チクングニア熱は発熱や発疹、関節痛などを引き起こす。世界保健機関(WHO)によると死に至ることはまれだが、ワクチンや治療薬はないという。また15年に1355人だったデング熱の死者数は24年には6991人にまで増えた。高温が日常となったいま、危機への対応は急務となっている。 *2-2:https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20251124-OYT1T50004/ (読売新聞 2025/11/24) COP30閉幕 脱炭素の動き後戻りさせるな 世界各地で熱波や干ばつ、山火事が相次ぎ、地球温暖化の影響があらわになっている。にもかかわらず、脱炭素の取り組みへの逆風が強まっているのは憂慮すべき事態だ。脱炭素に向けた動きを後戻りさせぬよう、国際社会が協力を維持しなければならない。ブラジルで開かれていた国連の気候変動枠組み条約第30回締約国会議(COP30)が閉幕した。今回の会議では「化石燃料からの脱却」に向けた工程表を作成することで合意できるかどうかが焦点だった。会期を延長して協議したが、産油国などが反対の立場を譲らず、見送られた。COPは今年で第1回会合から30年、温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」採択から10年の節目を迎えたが、かつてない試練に直面している。生成AI(人工知能)の利用が拡大し、電力需要の増加が見込まれるため、脱炭素に逆行する火力発電に回帰する動きがある。加えて、議論を主導してきた米国で2期目のトランプ政権が発足し、パリ協定からの再離脱を決めた。トランプ大統領が温暖化対策を「史上最大の詐欺」と呼び、今回の会議に政府高官を派遣しなかったのは遺憾である。温暖化により発生する被害を軽減するための資金についても、負担増を警戒する先進国と、途上国との対立が続いた。最終的に、「今後10年間で3倍に増やす」という緩やかな努力目標を盛り込み、連帯を辛うじて保った。COPは、世界の平均気温の上昇幅を、産業革命前と比べ1・5度以内に抑えることを目標としている。だが、各国が掲げる二酸化炭素削減は目標にはほど遠く、昨年は一時的に1・5度を上回った。対策の強化が急がれる。議長国のブラジルは今回、アマゾン川の河口近くにある都市ベレンを開催地に選び、森林破壊などの問題に注目を集めた。気温の上昇は、生態系に様々な悪影響を及ぼす。近年の酷暑のほか、コメの不作やクマの出没なども、気候の変化と無縁ではない。脱炭素が遅れれば遅れるほど、将来世代の負担は増えることを、各国は認識しなければならない。昨今、SNSを中心に、温暖化の否定論が拡散する兆しがあるのは気がかりだ。今回の会議では、科学的で正確な情報発信を強化するとの宣言も発表された。温暖化対策の機運に水を差す偽情報に対しては、各国が協力して対抗することも必要だろう。 <海水温上昇の水産業への影響> *3-1:https://news.yahoo.co.jp/articles/94ce8196bf6763d1e2239c0a7a9ef31eeb762964 (長崎新聞 2025/10/30) 地球温暖化が水産県・長崎にも影響…スルメイカは激減、魚の旬にもずれ「どうにもできずもどかしい」 地球温暖化で海水温が上昇するなど海洋環境が目まぐるしく変化している。海の生物の分布や回遊行動、産卵に影響し、水産業に弊害が出ている。魚が北上したり、深海へ移動したりして、食卓に上る旬の魚も変わりつつある。温暖化が進む中、本県の水産業への影響を探った。 ●漁船半数以下に 「日本海からスルメイカはおらんくなった」。中学卒業後からイカ釣り漁船に乗り60年以上。全国いか釣漁業協議会会長も務めた壱岐市勝本町漁協組合長、大久保照享さん(79)が断言した。 海水温が上昇し、日本海を回遊していたスルメイカが姿を消している。農林水産省の全国統計によると、2000年には30万トン超だったスルメイカの漁獲量は24年に2万トンを割った。 同漁協では1970年ごろ、県外へ出漁する船団ができた。19トンのイカ釣り船60隻の船団を組み、好漁場として知られる日本海中央部の大和堆や北海道小樽沖まで出漁し、各地の港に水揚げした。ところが今、スルメイカが激減し、燃料費も高騰。県外に出るイカ釣り漁船はほとんどない。最盛期には千隻を数えた漁船も半分以下に減ったという。「漁業は自然相手。どうにもできないのがもどかしい」 ●たどり着けない 気象庁によると、2024年までの100年間で、日本近海の平均海面水温は1・33度上昇した。世界全体は0・62度の上昇で、上げ幅は倍以上だ。海域別では日本海中部の上昇率が大きい。上昇率は冬季に大きく、夏季に小さくなる傾向がみられる。冬の日本海中部は100年でプラス2・64度と特に上昇幅が大きい。イカの生態に詳しい長崎大大学院総合生産科学研究科の山口忠則特任研究員によると、スルメイカは主に東シナ海から対馬周辺で産卵する。九州西岸沖を通る対馬暖流の流れが強くなり、イカが産卵に適した場所にたどり着けず、資源減少につながっているという。日本海と裏腹に、太平洋側では今年、スルメイカが異例の豊漁だ。山口氏は、黒潮が日本列島の南沖合に大きくそれる「大蛇行」が、4月に終息したことが一因ではないかと指摘する。だが、イカが太平洋側から日本海側へ回遊し、豊漁になることは考えにくいという。山口氏は「全体的な資源量については来年の漁獲量に注目すべきだ」と強調した。 ●南方系魚が混獲 県によると、スルメイカ以外の魚種にも影響が出ている。海水温上昇で、海藻を食い荒らすアイゴやブダイなどの活動が長期化している。海藻が集まる藻場の減少は魚の産卵や稚魚の成育を阻害し、漁場形成に悪影響を及ぼす。海藻の分布域も北上しており、アワビの減少につながっている。近年の巻き網漁では、南方系魚のタイワンアイノコイワシやカタボシイワシなどが混獲されるようになった。本来は沖縄や鹿児島・奄美など暖かい海にいたアカハタやオオモンハタといった魚価が高いハタ類の水揚げも増加している。ブリ類は近年、以前ほとんど取れなかった北海道で水揚げが急増。23年の本県は前年より約2千トン多い約1万3千トンだったが、北海道が約4千トン増の約1万3700トンとなり、首位と2位が入れ替わった。水温が高いと植物性プランクトンが増殖しやすく、有害な赤潮の発生につながる。本県では23年度、赤潮により養殖トラフグの稚魚などが大量死。被害額は約11億円となった。24年度も立て続けに大規模な赤潮が発生。ハマチやシマアジなどが大量死し、被害額は過去最多の約16億円に上った。冬が旬のマガキも、昨年は高水温で生存率が低下し、中には9割が死滅した産地も。高水温に強い種類を育てたり、養殖時期をずらしたりする取り組みを進めている。 ●旬に数カ月ずれ 長崎市京泊3丁目の長崎魚市場で営業する水産仲卸業者、丸菱商店の山内一弘社長(67)は「市場に並ぶ魚が減り、水産業に関わる人の数も減った」と近年の変化を口にする。全体的に漁獲の時期が長くなったり、逆に短くなったりしており、魚の旬が数カ月ずれることも珍しくない。旬の魚を求める注文に応えられないこともしばしばあるという。最近は魚価が上昇。魚が豊富にあり、量で勝負していた数十年前とは状況が変わった。天候などをにらみ各地の水揚げを予想。県外の仲卸業者とも連絡を取り合い、いち早い情報の入手を心がけている。「水産業界は様変わりした。先を読み続けることが重要だ」 *3-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16354699.html (朝日新聞 2025年11月30日) 瀬戸内カキ大量死 「災害級」養殖9割死んだ海域も 養殖カキの生産量の8割を占める瀬戸内海で、カキが大量死している。生産量全国トップの広島県では、水揚げしたカキの9割が死んでいた海域もあり、瀬戸内海周辺の特異な気象状況が影響した可能性がある。「まさに災害級だ」。19日、広島県の湯崎英彦知事(当時)は、県内のカキ養殖場を視察した鈴木憲和・農林水産相との面会後、危機感を示した。森尾水産(東広島市)は10月20日に水揚げを始めたが、9割以上のカキが死んでいた。来年水揚げするカキも厳しい状況という。森尾龍也代表(49)は「漁師を20年以上していてこんなにひどいのは経験がない」。農水省の統計によると、養殖カキ類の昨年の生産量シェアは広島63%、宮城10%、岡山10%、兵庫6%などと、瀬戸内海が8割を占める。その瀬戸内海で、カキの異変が広がっている。水揚げしたカキが死んでいる「へい死」の割合は平年3~5割だが、水産庁が11月中旬に聞き取ったところ、広島県中東部は6~9割にのぼり、県西部も例年並みかやや多い状況だった。岡山は水揚げ前だったが、へい死の割合は「例年より多い」、一部水揚げが始まった兵庫は「地区により異なるがおおむね8割」との回答だった。信用調査会社の東京商工リサーチによると、広島県内でカキの養殖や販売に携わる業者60社の直近の売上高は約280億円。生育不良は県内の業者に大きな影響を与える可能性がある。昨季より出荷価格を5%ほど上げたという養殖業者は「冷凍カキがあるため、一気に高騰することはないと思うが、徐々に価格は上がるだろう」と言う。広島県呉市は今回の事態を受け、市内の漁協に所属する55の養殖業者に一律50万円を支給することを決めた。市はふるさと納税の返礼品として生ガキを用意していたが、受け付けを停止した。市の担当者は「特産品がここまで打撃を受けると、地域経済や観光にも深刻な影響が出る」と話す。 ■水温か、塩分か、酸欠か 養殖カキの大量死は、なぜ起きているのか。広島県水産課の担当者は「高水温と高塩分の海水環境にさらされたカキが、生理障害を引き起こした」とみている。今夏の県沿岸の平均海水温は、1991~2020年の平均値より1・5~2度ほど高かった。海水温が上がると、カキは産卵・放精の回数が増え、疲弊しやすくなる。ただ今夏は、高水温に強く、産卵しないように品種改良した県産カキでも、へい死が目立った。中国地方は今夏、統計史上最速の梅雨明けで雨量が少なかった。担当者は「海水の塩分が高くなり、カキが脱水症状のような状態になった可能性もある」と話す。広島大の山本民次(たみじ)名誉教授(海洋環境生態学)は、海中の酸素濃度の変化に注目している。県中東部の沿岸部では9月以降、北風が集中して吹き続け、表層の海水が一気に南側の沖合へと流れ出た。そのため、酸素の少ない海底の水が表層近くにまで押し上げられ、カキが酸素不足に陥ったと推測する。9月に県中部の海中を調べたところ、酸素の濃度が薄くなる境目の「躍層(やくそう)」が、平年は水深7メートルのところにあるが、水面近くまで上がっていたという。山本名誉教授は「瀬戸内海は水深が浅く、風の影響を受けやすい。高水温や高塩分よりも、酸素不足が大きな影響を及ぼしている可能性がある」と指摘する。一方、東北・三陸沖のカキに目立った異状は確認されていない。過去2年はへい死が多く、例年の半分ほどに収量が落ちたが、宮城県の担当者は「今年は高水温の時期が短かったせいか、大きな変化はない」と言う。 *3-3:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20251130&ng=DGKKZO92902970Z21C25A1TYC000 (日経新聞 2025.11.30) 温暖化で「臨界点」越え迫る、サンゴ死滅、陸の生態系も打撃 地球温暖化は環境や生態系に後戻りできない変化をもたらし始めている。海水温の上昇で熱帯地域のサンゴの90%が死滅の危機に直面し、回復不能な状態に陥る恐れが出ている。漁業や観光への影響は800億ドルに上るという試算もある。鳥類や北極域のトナカイも激減しており、温暖化が進めば世界の生物種の17%が絶滅する恐れがある。「ティッピングポイント」という考えが気候変動の分野で注目されている。英語で「臨界点」を意味し、越えると元の状態に戻ることができない結果をもたらす点を指す。英国のエクセター大学などの報告書によると、気温上昇は複数のティッピングポイントを誘発するとされる。代表例は極域の氷の融解や大西洋の大規模な海洋循環の崩壊、アマゾン熱帯雨林の枯死だ。局所的な現象が他の地域に波及し、ドミノ倒しのように連鎖する可能性も指摘されている。例えば、グリーンランドの氷床の融解は地球規模の海面上昇を引き起こすだけでなく、大西洋子午面循環(AMOC)と呼ばれる海洋循環にも影響を及ぼす。AMOCは欧州を温暖に保つ役割を果たすが、崩壊すれば逆に寒冷化を招くとされる。アマゾン熱帯雨林の降雨量や生態系を変え、枯死が進む恐れもある。中でも熱帯地域のサンゴ礁は、海水温の上昇に伴って既にティッピングポイントを越えた可能性があると指摘されている。熱帯地域ではサンゴ礁の死滅が深刻になっている。サンゴは褐虫藻を体内に取り入れ、共生している。褐虫藻はサンゴにすみかを提供してもらう代わりに、光合成をして栄養分を渡す。海水温の上昇はこの共生関係を揺るがしている。海水温の上昇によって褐虫藻がサンゴから抜け出してしまう。サンゴは白化し、栄養が得られずにやがて死滅する。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書によると、地球の平均気温が産業革命前の水準と比べて1.5度上昇すれば、熱帯地域のサンゴの約70~90%が死滅するという。2度の上昇でほぼ絶滅する。琉球大学熱帯生物圏研究センターでサンゴの白化を研究する高橋俊一教授は、「サンゴの死滅を防ぐには急激な海水温の上昇を抑えるなど対策が必要だ」と指摘する。サンゴの経済的価値は大きい。漁業資源となる魚や貝にすみかを与え、生態系のバランスを保っている。観光資源としても周辺地域に恵みをもたらす。打ち寄せる波から陸を守る防波堤の役割を担うとされる。世界自然保護基金(WWF)の2003年の試算によると、サンゴは世界で毎年300億ドルの経済的な利益をもたらしている。サンゴが大量に死滅した場合、観光業の損失額は50年間で約400億ドルに上ると算出した。気候変動の影響は他の生態系も直撃する。東北大学の研究グループによると、海水温の上昇により、1940~2020年の80年間で海洋プランクトンの個体数が約24%減少した。熱帯域の海洋プランクトンは海水温の上昇を避けるため、生息域を高緯度や水深の深い海域に移している。猛暑は鳥類の生存も脅かす。ドイツのポツダム気候影響研究所などは、気候変動の影響で1950~2020年にかけて熱帯の鳥類の個体数が25~38%減少したと明らかにした。米海洋大気局(NOAA)の分析によると、北極圏を移動するトナカイの群れがピーク時から65%減少した。夏季の気温上昇で有害な虫が増えたほか、冬季の雨量の増加によって食料となる植物が氷に覆われやすくなって餌を食べるのが難しくなった。国際自然保護連合(IUCN)が絶滅の恐れがあるとしている生き物のうち、気候変動が要因だった生き物は2000年時点で約10種だったが、25年10月時点で約8200種に上った。米アリゾナ大学の研究グループが24年に発表した論文によると、温暖化が最も深刻なシナリオでは世界の生物種の17%が絶滅する恐れがあると推計された。温暖化の進行は自然環境や生態系を取り返しのつかない結末へ向かわせている。臨界点を越えないための行動が求められている。 <原発への膨大な無駄遣いと再エネ・EVへの冷遇は何故起こるのか> *4-1-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20251129&ng=DGKKZO92897280Z21C25A1MM8000 (日経新聞 2025.11.29) 原発活用、東日本も前進 北海道知事が泊再稼働を容認、安定電源、経済に欠かせず 北海道の鈴木直道知事は28日、北海道電力の泊原子力発電所3号機(泊村)の再稼働を容認すると表明した。再稼働に必要な知事同意は道議会の議論を踏まえて最終判断する見通しだ。東日本で遅れてきた原発活用がようやく前進する。鈴木知事は28日の定例道議会で「原発の活用は当面取り得る現実的な選択と考えている」と答弁した。再稼働を容認する理由の一つとして、泊原発3号機が国の新規制基準に適合していることを挙げた。そのうえで「再稼働により電気料金の値下げが見込まれるとともに、電力需要の増加が想定されるなかで安定供給が確実になる」と語った。「脱炭素電源の確保で道内経済の成長や、温暖化ガスの削減につながる」とも説明した。国内では生成AI(人工知能)向けのデータセンターや半導体工場などデジタル産業向けの電力需要の伸びが大きい。電力広域的運営推進機関の試算では電力10エリアのうち、四国を除く9エリアで増加する見通しだ。データセンターは安定した電源が不可欠だ。特に北海道の伸び率は今後10年で13%とエリア別で最大になる。政府が国策として全面支援し、2027年度にも最先端半導体の量産を目指すラピダスやデータセンター向けの需要が急増するためだ。エネルギー経済社会研究所の松尾豪代表は「特に北海道は30年代に発電量が不安定な再生可能エネルギーが増える見通しで、泊3号機の再稼働は安定供給に寄与する」と指摘する。鈴木知事は泊原発の再稼働で安定した電源を確保し、企業誘致などを通じて道内経済の発展につなげたい考えだ。東京電力福島第1原発事故の後、電力各社は原子力規制委員会の新基準に沿って原発の安全確保に取り組み、これまでに14基が再稼働を果たした。うち13基は関西電力や九州電力など西日本に集中する。東日本は東北電力女川原子力発電所2号機の1基しか動いていない。東京電力ホールディングス柏崎刈羽原発について新潟県の花角英世知事は21日、再稼働を容認すると表明した。泊原発も続けば、東日本での原発活用が大きく進む。国内の電力需要は今後10年で6%増え、供給力が不足する懸念がある。電気料金の高止まりも続くなか、国内産業を下支えするために原発の重要度が増す。稼働する原発の有無は電気代の差に直結してきた。経済産業省の試算によると、原発の燃料費は1キロワット時当たり1.9円と火力発電に比べて大幅に安い。石炭火力は同6.3円、液化天然ガス(LNG)火力は9円となる。電力10社が27日公表した12月使用分の家庭向け電気代は、北海道電の標準家庭で9376円だった。最も安い九州電力と比べて2000円ほど高かった。電源構成に占める原発の比率が3割前後と高い九州や関西では安く、東日本で電気代が割高になっている。 *4-1-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20251223&ng=DGKKZO93385370T21C25A2MM8000 (日経新聞 2025.12.23) 柏崎刈羽にデータセンター 東電計画、電源と一体、AI需要狙い収益改善 東京電力ホールディングス(HD)は柏崎刈羽原子力発電所(新潟県)周辺でデータセンターを開発する方針だ。異業種と連携して電源と情報通信インフラを一体運営し、人工知能(AI)向けの電力需要を取り込む。原発の電気を次世代燃料の水素製造にも活用する。収益の拡大へ脱炭素電力を生かす。柏崎刈羽原発をめぐっては23日にも再稼働に向けた地元同意の手続きが完了する。再稼働するのは1基にとどまり、東電の経営は依然苦しい。新たな収益の柱として検討を進めるのが電源近接型データセンター(総合2面きょうのことば)の開発だ。大規模な送電網の整備が不要で設置の負担が少ない。AIの普及で需要が拡大するデータセンターは大量の電気を使い、安定的に電気を送るインフラが欠かせない。発電所に近ければ送配電設備の整備コストや工期を抑えられる。東電は連携相手として国内情報通信大手や米大手テクノロジー企業などを念頭に置く。既に一部の情報通信企業と交渉に入った。実需を確認しながら事業化を判断する。原発敷地内や近接地に事業者を誘致し、送配電の仕組み整備などに共同で取り組む考えだ。国内のデータセンターの消費電力は34年度に25年度見込み比で15倍の440億キロワット時に増加する見通しだ。開発地が大都市部に集中すると、送電網の整備が追いつかない。電源のある地方にセンターを置けば、立地の集中が避けられる。AIの利用者とデータセンターが離れると、データ送受信に時間がかかる課題がある。NTTなどが開発するデータ遅延を抑える高速通信網の活用も想定する。中部電力とJERAの火力発電所がある関東でもデータセンター需要を取り込む。データセンターを発電所の周辺に設置する動きは24年ごろから米テック企業で先行していた。米アマゾン・ドット・コムは24年、東部ペンシルベニア州のデータセンターを購入して近くの原発から電力供給を受ける契約を結んだ。国内でも同様の動きが出始めている。JERAは2030年にも首都圏のガス火力発電所にデータセンターを誘致する方針だ。Jパワーは日立製作所と共同で29年度にもデータセンターを開発する。水力や風力発電所の周辺に建設する。東電にとって、原発1基での収支改善効果は年1000億円ほどにとどまる。立地自治体である新潟県を支援する基金に資金拠出もすることも決めた。旺盛なデータセンターの電力需要を取り込み収益を拡大する。柏崎刈羽原発近隣では水素製造も検討する。30年前後の製造開始を目指す。水素は燃焼時に二酸化炭素(CO2)を出さず脱炭素社会の次世代燃料と位置付けられる。柏崎刈羽原発の電気で水を電気分解して水素をつくり、地元の事業者などに供給することを目指す。基金は地元企業と協業して使う事業も対象としており、使途の一つとしても検討する。東電は事務処理に使うデータセンターも新潟県内に建設する。自社データを扱う拠点を日本海側にも置き、リスクを分散する。優先してきた経営課題である原発の再稼働が見通せた東電は、事業の基盤強化や成長に向けた取り組みを加速する。 *4-1-3:https://www.nikkei.com/paper/related-article/?b=20251223&c=DM1&d=0&nbm=DGKKZO93384890T21C25A2EA2000&ng=DGKKZO93384970T21C25A2EA2000&ue=DEA2000 (日経新聞 2025.12.23) 〈原発再稼働を聞く〉新増設へ早期に行程表を 経団連会長・筒井義信氏、事故の賠償、有限責任に 原子力発電は産業競争力の強化や、温暖化ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」につながる。安価で安定的なクリーンエネルギーの確保は国民生活の安定に貢献する。国策において極めて重要といえる。新潟県にある東京電力の柏崎刈羽原子力発電所が再稼働しなければ、2026年夏の首都圏向けの電力需給がかなり厳しくなるはずだった。再稼働は日本経済の強靱(きょうじん)性の確保に大きく資する。北海道電力の泊原発(北海道泊村)の再稼働は最先端半導体の量産を目指すラピダスやデータセンターが立地・稼働するための重要な電力供給源という意義がある。原発は立地地域ごとに事情や背景がある。柏崎刈羽を動かす東電は福島第1原発事故の当事者であり、新潟県民の不安感や不信感はなかなか払拭されなかった。電力が地元ではなく首都圏に供給されるという事情もある。国が避難路などの整備費を全額負担するという支援は、他の地域では同じように適用されるものではないだろう。それでも、原子力政策は安全性の確保と地元住民の理解を大前提に、国が前面に立つべきだ。今後は原子力政策の再整理が必要になると考えている。立地地域の自治体や事業者、国がどのような役割と責任を持つべきなのかという点だ。例えば今の賠償責任制度は万が一、大規模な事故があった場合に無過失・無限責任を事業者が負う。これでは事業者は事業を存続できない。事業者が負う賠償責任は有限であるべきで、それを超える部分は国が補償する制度に変える必要がある。自治体と事業者、国の役割と責任がどのような体制になったとしても地元の理解を得ることは欠かせない。そのうえで原発を再稼働するかどうかは国が最終判断すべきだ。既存の原発は年を追うごとに運転年数の期限を迎える。期限切れの原発が増えることで40年代には原発による電力の供給能力が急激に減少する。既存の原発だけでは電力が不足しかねない。日本は将来を見据えて原発の新増設やリプレース(建て替え)をするためのロードマップ(行程表)の策定に早く着手しなければならない。仮に今、原発の新増設やリプレースを決めたとしても稼働するまでに10~20年ほどかかる。原子力に関わる技術や人材を継承し、育成することは国益を考える上で極めて重要になる。関西電力は原発の次世代炉の建設に向けて福井県美浜町で調査を始めた。こうした動きを歓迎している。 *4-1-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20251211&ng=DGKKZO93144170R11C25A2EA2000 (日経新聞 2025.12.11) 原発・再エネに公的融資 電力安定供給へ、経産省が改革案 経済産業省は10日、電力制度の改革案を取りまとめた。原子力発電所やデータセンター向け送電線の投資に公的融資を実施する。新電力などの小売事業者には中長期的な電力調達の義務付けを目指す。電力需要が増える見通しのなか、安定供給の仕組みを整える。経産省が同日、総合資源エネルギー調査会(経産相の諮問機関)の作業部会に改革案を示した。2026年の通常国会で電気事業法など関連法の改正を目指す。原発や再生可能エネルギーの電源投資、データセンター向けなどの送電線の投資に対して公的融資を進める。脱炭素電源の確保の観点から原発の再稼働や新設に向けた動きが活発化している。原発は投資期間が十数年と長いほか、投資費用も数兆円に及ぶ。民間融資や社債発行による資金調達に限界があった。経産省の認可法人である電力広域的運営推進機関が民間金融機関と協調し、総融資額の最大3割程度を融資する。財源の一つとして財政投融資を活用する方針で、26年度は財政融資で540億円を要求した。電源については出力が一定規模以上の投資を対象とする。送電線の場合は、送配電事業者がデータセンターの需要が高い地域を事前に検討し、認可を受けた計画が対象となる。 *4-2:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20251201&ng=DGKKZO92916190R01C25A2NN1000 (日経新聞 2025.12.1) 「核のごみ」対応急務 柏崎刈羽・泊で原発再稼働容認、再利用・最終処分、実現めど立たず 新潟県の柏崎刈羽6~7号機、北海道の泊3号機と東日本の主要な原子力発電所で地元の知事による再稼働容認の表明が相次いだ。火力より安価で、再生可能エネルギーより安定した電源との期待がある。原発の利用拡大は核燃料の「後工程」の問題を避けて通れない。停滞する再利用や最終処分といった政策課題を前に進める必要がある。政府はエネルギー基本計画で、2040年度時点の電源構成に占める原子力の割合を2割程度に高める目標を掲げている。国内にある建設中を含む既存の原発36基のほとんどを動かさなければ達成できない。稼働数を現状の14基から大幅に増やすことになる。原発を動かす場合、使用済み核燃料(きょうのことば)の扱いが問題になる。電力各社は敷地内のプールに一時的に保管している。そのスペースには限りがある。東京電力ホールディングスの柏崎刈羽原発6~7号機は既に貯蔵率が8割を超えている。再稼働後、対策を打たなければ数年で満杯になる。当面、運転の計画がない1~5号機のプールに分散し、時間を稼ぐ。24年からは子会社が青森県むつ市で運営する中間貯蔵施設への搬入も始めた。あくまで一時保管との位置づけで、貯蔵は最長50年だ。政府は使用済み燃料からウランやプルトニウムを取り出し、再利用する核燃料サイクルを基本政策とする。現状は看板倒れだ。サイクルは回り始める前の段階で足踏みしている。ウランなどを回収する再処理も、その際に生じる高レベル放射性廃棄物(核のごみ)を地下深くに埋める最終処分も実現していない。要となる日本原燃の再処理工場は青森県六ケ所村で1993年に着工した。当初は97年にできあがる予定だった。相次ぐ事故やトラブルなどでこれまで27回の延期を重ね、ずるずる遅れている。最終処分場の候補地選びは文献調査の段階にとどまる。この最初期の調査でさえ、受け入れたのは北海道の寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町の3町村のみだ。経済産業省は文献調査が終わった寿都町と神恵内村について次のステップへの移行を目指している。実際に地層や地下水などの状況をチェックする概要調査だ。現時点では北海道の鈴木直道知事が反対の姿勢で、進展は見通せない。資源に乏しい日本はエネルギー安全保障上、原子力への期待が大きい。2011年の東日本大震災で起きた東電福島第1原発の事故を経て、いったん国内の全ての原発が停止する事態になった。その後、地震や津波への対策強化などを定めた新規制基準の下、少しずつ再稼働が広がってきた。 ウクライナ危機以降の資源高や、人工知能(AI)の普及による電力需要の増大などで世界的にも原子力を再評価する流れにある。核のごみの難題とも改めて正面から向き合う局面にきている。 *4-3:https://digital.asahi.com/articles/DA3S16354595.html (朝日新聞社説 2025年11月30日) 安保3文書改定 平和国家の変質を危惧する 自民党の国防部会と安全保障調査会の合同会議で、安保3文書の改定に向けた議論が始まった。戦後一貫して否定してきた集団的自衛権の行使に一部道を開いた安全保障関連法の成立から10年。「防衛力の抜本的強化」を掲げ、専守防衛を空洞化させる敵基地攻撃能力の保有に踏み出した安保関連3文書の決定から3年。その延長線上に高市首相がめざす安保政策は、防衛費のさらなる増額や、武器輸出の制限の大幅緩和に加え、「国是」である非核三原則の見直し検討にまで及ぶ。身の丈を超えるような力への傾斜が、本当に地域の安定につながるのか。高市政権が平和国家としての日本のありようを、これ以上変質させることを強く危惧する。 ■額ありき繰り返すな 自民党が安保関連3文書の前倒し改定に向けた議論を始めた。首相は来年中の改定をめざすとしており、来年4月にも政府への提言をまとめる見通しだ。日本の防衛費は戦後、国内総生産(GDP)比、おおむね1%で推移してきたが、現行の3文書で、関連経費を含め5年で2%に引き上げることが決まった。首相は補正予算案で防衛費を積み増し、今年度中に2年前倒しで達成するとしており、新たな数値目標の設定が焦点になる。ただ、2%自体、現場からの積み上げを経ない「総額ありき」で決めたものだった。財源の一部に充てる所得増税の開始時期はいまだ決まっていない。防衛費の使い残しもたびたび取りざたされる。米国は同盟国に3・5%を求めており、北大西洋条約機構(NATO)加盟国や韓国がすでに応じている。しかし、安保環境も財政事情もそれぞれ異なる。必要性や費用対効果を厳しく吟味し、主体的に判断せねばならない。また、中国はGDPも国防費も日本の4倍以上。その差は今後開くと予想される。対抗して防衛費を増やすことにはおのずと限界がある。 ■武器輸出歯止め必要 3文書改定を待たずに、結論が出るかもしれないのが、武器輸出のさらなる緩和だ。現行の防衛装備移転三原則の運用指針では、輸出対象は「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の5類型に限られるが、自民と日本維新の会の連立合意には、来年の通常国会中の「撤廃」が明記された。すでに、英国、イタリアと共同開発する次期戦闘機の日本から第三国への輸出や、共同開発・生産という形をとった豪州への護衛艦の輸出など、個々の判断として、殺傷能力の高い兵器の提供が次々と決まっている。そのうえ、5類型そのものが撤廃されるなら、歯止めが失われ、「武器輸出大国」への道を歩みだしかねない。現在の3文書でも、「堅持」の方針は今後も変えないとする非核三原則の扱いも焦点だ。核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずのうち、「持ち込ませず」は、米国の「核の傘」に頼る以上、現実的ではないというのが首相の持論だからだ。被爆の惨禍を二度と繰り返させない国民の強い決意のもと、長年支持されてきた原則を、時の政権の判断で軽々に変えることは許されない。戦争被爆国である日本が原則を変えることがもたらす負の影響を直視すべきだ。 ■国民的議論が不可欠 政府側の検討の進め方はまだ明らかになっていない。現行の3文書は岸田政権下で決められたが、戦後の抑制的な安保政策の大転換だというのに、国民的議論がなかったことを忘れてはならない。安保3文書にしろ、防衛装備移転三原則にしろ、政府による閣議決定で決められることは事実だ。ただ、国の根幹にかかわる問題である。国民の代表である国会での徹底した議論は不可欠だ。特に非核三原則については、全会一致の国会決議を経て国是として定着した経緯がある。政府だけで決めていいものではない。これまでは、公明党が与党の中で、十分とは言えないまでも、一定のブレーキ役を果たしてきた。例えば、武器輸出の5類型は、自民が撤廃を求めたものの、公明の反対で実現しなかった。連立相手は今や、憲法9条改正や集団的自衛権行使の全面容認を掲げる維新に変わった。連立合意には、原子力潜水艦を念頭に置いた「次世代の動力」を活用した潜水艦保有の推進も盛り込まれている。多角的で慎重な検討抜きに、前のめりで物事が進むことが懸念される。首相は安保環境の悪化を踏まえ、相手の攻撃など、望ましくない行動を思いとどまらせる抑止力の強化が必要だと訴える。防衛力がその柱のひとつであることは間違いないが、外交や経済、情報力を組み合わせてこそ、その効果は発揮される。この考え方は欧米では常識で、現行の安保3文書にも記されてはいる。だが、対中関係の悪化など、高市政権の外交が十分機能しているとは言えない。不必要な挑発は抑止力強化にとって無益である。防衛力強化にのみ突き進むのではなく、統合的な抑止力の設計こそが求められる。 *4-4-1:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1778B0X11C25A1000000/ (日経新聞 2025年11月25日) コニカミノルタ、ペロブスカイト太陽電池の耐用30年 保護膜で実現へ コニカミノルタは25日、ペロブスカイト太陽電池の耐用年数で従来の3倍の30年程度を実現した検証結果を発表した。太陽電池新興のエネコートテクノロジーズ(京都府久御山町)に保護膜を供給し検証した。エネコートはトヨタ自動車と車の屋根につける電池を開発している。課題だった耐用年数が延びることで車載ペロブスカイトの実現に前進する。ペロブスカイト型は軽くて薄く、ビルや車の屋根など曲面にも設置できる。コニカミノルタは太陽光が当たる電池表面を保護し、わずかな水分も通さない樹脂製の保護フィルムを開発する。京都大学発で2018年に創業したエネコートは27年からまず小型電池で量産を始め、コニカミノルタのフィルム採用を順次検討していく。コニカミノルタとエネコートは、コニカミノルタの保護フィルムを使って水分の透過試験を実施。その結果、屋外での耐用年数を理論上30年ほどまで長くできる可能性を確認したという。ペロブスカイト型はわずかな水分に触れても結晶が分解して性能が落ちる課題がある。これまで耐用年数は5〜10年程度と、一般的な太陽光パネルの半分程度にとどまってきた。エネコートは今後、トヨタの電気自動車(EV)の屋根などにペロブスカイト型を搭載することを目指している。EVに搭載すれば常時発電することで航続距離を伸ばせる。同日、オンライン記者会見に登壇したエネコートの加藤尚哉社長は「コスト面などの条件を満たせば、トヨタのEV向けの電池にコニカミノルタのフィルムを使う可能性もある」と話した。事務機が主力のコニカミノルタが保護フィルムを開発できたのは、薄くて曲がる「有機EL照明」事業に参入していたためだ。約10年前に参入し、自動車や電車の天井に張り付ける照明として普及を狙った。最終製品までてがけていたが、事業として広がらなかった。大幸利充社長も「事業としては失敗だった」と認める。それでも社内には、有機EL照明に水を通さないための保護膜のノウハウが蓄積された。電気を光に変換する有機EL照明は、構造が光を電気に変える太陽電池と本質的に似ている。岸恵一執行役員は「35年度に保護フィルム市場は500億〜800億円の見通しで、シェアナンバーワンになりたい」と意気込む。ペロブスカイト型は桐蔭横浜大学の宮坂力特任教授が開発した日本発の技術だ。国内では積水化学工業やパナソニックホールディングス、リコー、シャープなどのメーカーが、フィルム型や建材一体型などのメーカーとして参入している。コニカミノルタはエネコート以外のメーカー向けにも素材を供給する計画だ。調査会社の富士経済によれば、ペロブスカイト型の世界市場は40年に3兆9480億円と、24年(590億円)から急拡大する。現在の太陽光パネルは国土の狭い日本での普及の余地が限られ、中国からの調達依存度が高い。10月には高市早苗首相が所信表明演説でも言及し、政府も国内生産を補助金などで後押しする。性能や耐久性を高める周辺部材の開発も活発になっている。東洋製缶グループホールディングスは欧州の研究機関と連携し、コニカミノルタと同じ保護フィルム分野で次世代電池向けの素材開発を進めている。キヤノンは耐用年数を20〜30年に延ばせる発電層に接する素材を開発した。電池の内と外から耐久性を高める素材開発が進めば、組み合わせによってさらに耐久性を延ばせる期待がある。経済産業省は24年、40年に2000万キロワットのペロブスカイト型を国内に導入する目標を策定した。完成品メーカーに加え、素材メーカーも含めてサプライチェーン(供給網)を構築できるかが達成の鍵を握る。 *4-4-2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC112T70R10C25A6000000/?n_cid=SPTMG002 (日経新聞 2025.6.11) サントリーHD、グリーン水素の製造販売へ参入 27年に サントリーホールディングス(HD)は11日、2027年に環境負荷が小さい「グリーン水素」の製造販売に参入すると発表した。山梨県や工業ガスの巴商会(東京・大田)などと協業する。国内で初めて製造から販売まで一貫して手がけ、新たなビジネス機会を探る。数年以内に事業損益の黒字化を目指す。山梨県北杜市に建設中のグリーン水素の製造施設を活用する。同施設は年間2200トンの水素を製造する能力を持つ。まずは年内に稼働し、「サントリー天然水」の殺菌やウイスキーの「直火蒸留」などへの活用を検証する。27年以降は同県内で水素を消費する「地産地消モデル」を検証し、東京都内の企業などにも供給を目指す。水素製造装置は「やまなしモデルP2G(パワー・ツー・ガス)システム」を利用する。グリーン水素は太陽光や風力といった再生可能エネルギーの電気で水を分解して作られる。製造過程で二酸化炭素(CO2)を排出しないため、年間1万6000トンのCO2排出削減を見込む。27年以降の水素の生産規模は実証結果を踏まえて決める。同日開いた記者会見で、サントリーHDの藤原正明常務執行役員は「事業活動とサステナビリティーを融合して新たな価値をつくりたい」と話した。 *4-4-3:https://www.agrinews.co.jp/news/index/349509 (日本農業新聞 2025年12月6日) JAグループ畜産・酪農対策 再生産可能な補給金の水準を JA全中は、政府の2026年度畜産・酪農対策で、要請活動を本格化させた。生産費や輸送費の高騰を踏まえ、再生産や将来への投資が可能となる対策を求める。酪農は、加工原料乳生産者補給金と集送乳調整金について再生産可能な水準を確保できるかが焦点。畜産では飼料コストが高止まりする中で肉用子牛を安定生産できる対策を要望する。加工原料乳生産者補給金は、再生産と将来に向けた投資が可能となる単価水準とし、十分な総交付対象数量を確保するよう求める。集送乳調整金は、条件不利地を含む幅広い地域から確実に集乳ができるよう単価水準の引き上げを要請する。指定生乳生産者団体を介さない生乳流通が拡大し、生乳需給調整機能の低下が懸念される。脱脂粉乳の在庫も増える中、需給調整への協力を補助金支給の要件とする「クロスコンプライアンス」の対象事業拡大も求める。肉用子牛取引価格は上げ基調だが、飼料コストなどが高騰している。生産基盤維持へ、肉用子牛生産者補給金の保証基準価格は、再生産が確実に確保できる水準を要望する。5日の自民党畜産・酪農対策委員会(簗和生委員長)には、全中畜産・酪農対策委員会の樽井功酪農委員長(JA北海道中央会会長)、谷口俊二畜産委員長(JA三重中央会会長)らが出席。「経営は大変厳しい」と要請内容の実現を訴えた。畜産・酪農対策は今週から政府・与党内の議論が本格化し、今月下旬にも決定する。 *4-4-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20251223&ng=DGKKZO93385240T21C25A2EA1000 (日経新聞 2025.12.23) 海底の泥からレアアース 南鳥島に回収施設 27年から実証試験 内閣府は「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の一環として、小笠原諸島・南鳥島にレアアース(希土類)を含む泥の処理施設を2027年までに設置する。SIPは水深約6000メートルの海底からレアアースを回収する実証試験を27年から始める計画で、実証試験に向けて大量の泥を処理できる体制を整える。国産レアアースの確保は経済安全保障の観点からも重要とみて開発を急ぐ。レアアースは電気自動車(EV)などのハイテク産業に欠かせないが、世界の生産量の約7割を中国が占める。南鳥島沖にはレアアースを豊富に含む泥が分布している。EVのモーター用磁石に使うジスプロシウムなどが含まれている。南鳥島沖のレアアース泥には放射性物質を含んだ有害物質がほぼ検出されないため、加工しやすい利点がある。SIPは海洋レアアース資源採鉱を課題の一つとして掲げている。26年1~2月にかけ、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の地球深部探査船「ちきゅう」を使って、南鳥島沖合の排他的経済水域(EEZ)内で少量の泥を回収する試験採鉱を実施する。探査船から下ろしたパイプを通してレアアース泥と海水を混ぜて回収する。27年2月に予定する本格的な実証試験では1日あたり350トンのレアアース泥の回収能力を確認する。実証試験では大量の泥を扱うため、探査船船内では処理しきれない。そのため探査船で回収したレアアース泥を運搬船に移して南鳥島まで運ぶ。南鳥島に設置する予定の処理施設では、洗濯で使用する脱水機のような装置を使って、泥水から海水を抜く。水分を抜いた泥の塊にして、改めて日本本土に別の運搬船で運ぶ。脱水によって体積が5分の1になるため、効率よく運べるとみる。その後、泥の塊から実際にレアアースを分離、精錬の過程を実証する。

| 環境::2015.5~ | 10:54 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

|

2024,11,25, Monday

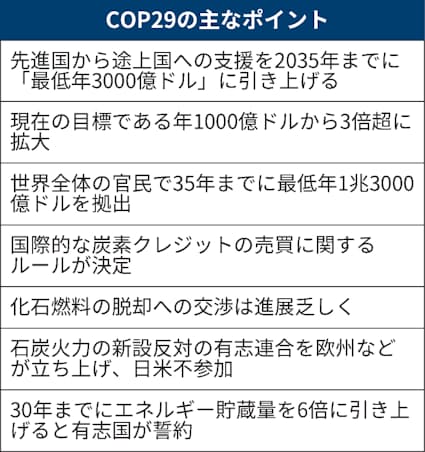

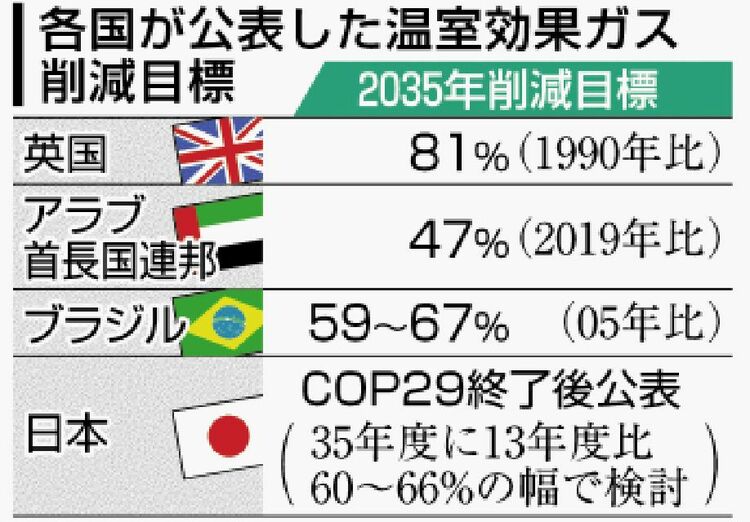

(1)COP29について