左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

|

2018,03,21, Wednesday

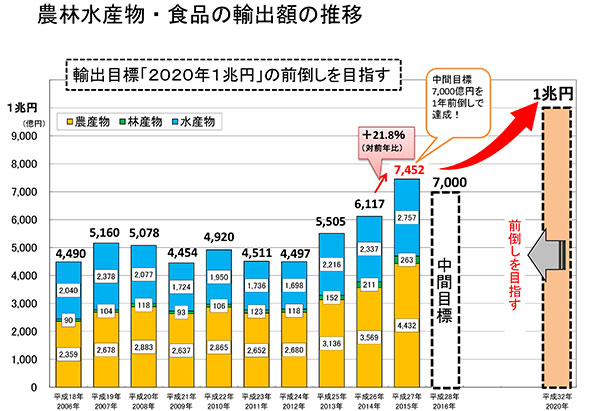

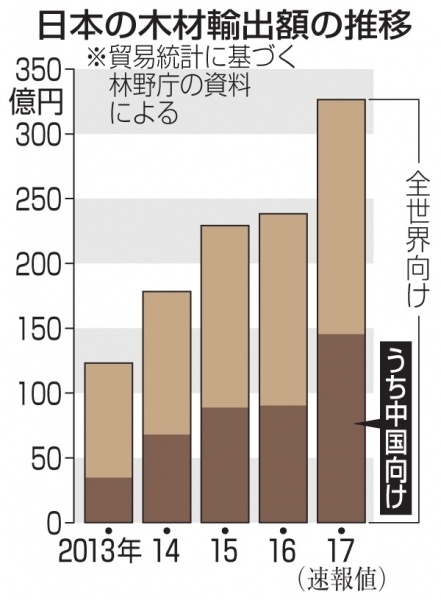

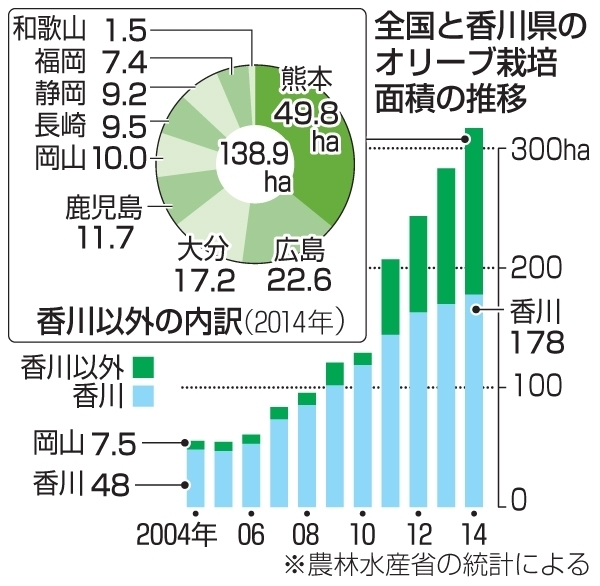

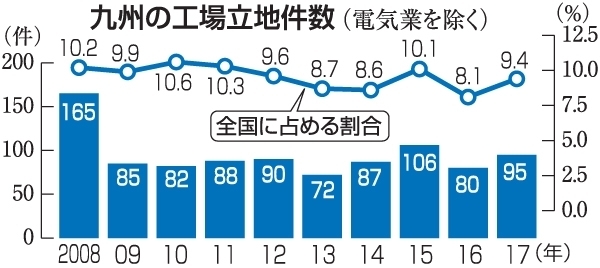

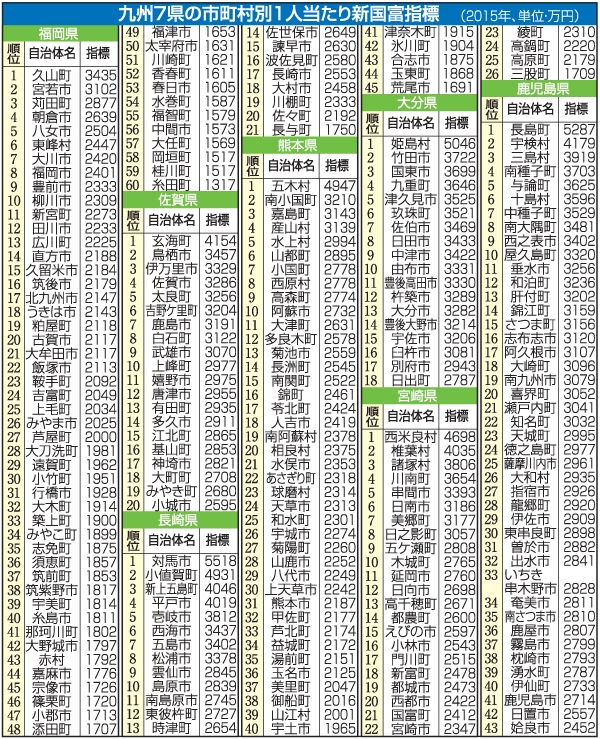

先進主要国の食料自給率 農林水産物輸出額推移 木材輸出額推移 再生エネ導入 2018.2.14 2018.1.21 西日本新聞 日経新聞 (図の説明:フランス・アメリカなどの先進主要国の食料自給率は殆どの時代で100%を超えており、ドイツも2012年で92%だが、日本の食料自給率は1965年の70%程度から一貫して下がり続けて2013年には39%になった。その理由は第2次産業偏重だが、アジア・アフリカ諸国が低賃金を武器に第2次産業に参入している現在、変革にのろい日本の比較優位がいつまでも続くわけではない。従って、第1次・第3次産業もバランスよく大切にすべきで、農林水産物の輸出額が次第に増えているのは望ましいことなのだ。また、再エネ導入量も増えるため、農林水産業地域で再エネ発電をすれば農林水産業に基礎収入を上乗せさせることができて補助金を払う必要がなくなり、また外国に燃料費を支払う必要もなくなって、日本人をより豊かにできる)     外国人労働者推移 難民申請数・認定数 日本産オリーブ 日本産レモン 2017.12.19 2017.12.21 太良町 日経新聞 西日本新聞 (図の説明:日本で働く外国人労働者や外国人を雇用する事業所は8年で2倍になり、2016年には日本で108万人超の外国人労働者が働いている。しかし、日本の難民認定数は1万人以上の希望者のうち30人程度であり、欧米諸国と比較して冷たい。現在はオリーブやレモンの生産量も増えつつあり、日本には難民が働けそうな場所もあるため、外国人労働者や難民の入国をプラスに働かせることができる局面は多くの産業であるだろう) (1)農林水産業と食料自給率 農林水産大臣が、*1-1のように、衆参両院の農林水産委員会で所信を表明し、農業の成長産業化に向けた改革を続けることに強い意欲を示されたのはよいことだが、自由貿易さえすればよいという発想では農業を衰退産業にしてしまうので、80%くらいの食料自給率と輸出の増加は目標にしてもらいたい。 私も、農業者の高齢化や引退が進む中、農地の集積・集約化が進んで大規模化し、生産性が上がったことはよいと思うが、農業総産出額の増加は物価上昇によるところが大きく、食料自給率は38%に下がっており、農業生産量が増えたわけではないと考える。 なお、*1-1、*1-2に、中山間地域は農地集積が進まないと書かれているが、どこでも同じ穀物を作り、そのために農地を集積することが農業収入を上げる方法ではなく、その地域にあった作物を見つけ、付加価値をつけて売ることが収益を上げる方法である。そのため、国が一律に指導することはできず、地方自治体・地域の農協・農業試験場・地域の大学などが協力して市場調査・品種改良・栽培方法の改善を行うしかない。 また、*1-4のように、この10年間で農業の経営規模が1.5倍に拡大し、規模拡大に伴って従業員の雇用や設備投資の拡大を積極的に進める傾向が出たのはよいことだが、農業は今後、それこそ働き方改革ができるようにならなければ人材が集まりにくいだろう。 しかし、このような生産者の苦労を無視して、*1-3のように、政府は、経産省の政策であるTPPの参加11カ国の新協定に署名することを閣議決定した。茂木担当相は閣議後記者会見で、「早期発効に向けて引き続き主導的な役割を果たしていきたい」と語られたそうだが、やはり主導的にTPP協定を進めていたのは日本だった。ただ、*3-1のように、ISD条項が外されたのは朗報だ。 TPP協定が発効した場合、日本も農林水産物を輸出できなければマイナスが多すぎる。そこで、*1-5を見ると、2011年の日本の水産物輸出は、東電福島第一原発の事故による各国の輸入規制や円高等の影響により数量で前年比25%減少の42万トンとなり、これに対して日本政府は、水産物の放射性物質に係る調査結果や安全確保の措置等を説明するなどの働きかけを行っているそうだが、少しなら有害物質を含んでいても食べたいという人はどの国にもおらず、これは鮮度や味以前の問題である。そのため、有害物質を含まず質の高い日本産水産物を提供しなければ海外市場であっても拡大は難しく、そのための環境整備が必要なのである。 (2)農林業の新技術と新製品 九大大学院農学研究院昆虫ゲノム科学研究室の日下部教授のグループは、*2-1のように、ワクチンの原料となるタンパク質を大量に作るカイコを探し出し、カイコを使って医薬品の原料を作る「昆虫工場」の事業化に乗り出すそうだ。また、*2-5のように、シラカバ樹液・ハーブ類・ヘべス果汁などで体調不良を予防できるシロップを商品化した女性もいる。 さらに、大分大理工学部の衣本助教は、*2-2のように、竹を原料とした次世代素材セルロースナノファイバーの製造法を開発した。これは、広い産業で活用が期待される素材で、放置竹林の解消にも繋がり、この技術の利用のためには竹の安定調達が必要とのことである。 米の食味ランキングで4年連続「特A」を取得した青森県の「青天の霹靂」は、*2-3のように、人工衛星で水田を観測して米の生育や食味を判断する仕組みを取り入れており、埼玉県では梅の害虫被害を宇宙から監視して防除する実証も進んでいるそうで、農業の近代化や効率化が期待される。*2-4のような大規模営農発電を行って、農家の基礎的収入を上げると同時に、耕作放棄地が解消する技術もできた。 農水省が、*2-6のように、ジビエの利用拡大を進めているが、もうそろそろ野生鳥獣も愚痴ばかりではなく、プラスの存在にすべきだろう。 *2-7のように、2017年の丸太輸出額は、中国の旺盛な需要を取り込んで前年比61.7%増の137億円と過去最高を記録し、杉を中心とする九州産が7割超を占めて、「今後は、より良質な木材の輸出にも取り組んでいきたい」と、さらなる意欲を見せているそうだ。しかし、*2-8のように、森林伐採や植樹などを担う「林業従事者」の減少は加速しており、新規就業者の育成が必要な状態である。 (3)長所を伸ばす経営へ *3-2のように、日本は全頭検査していたにもかかわらず、BSEに関する日本の安全基準は、米国産牛の基準に合わせるため、なし崩し的に緩和された。最初は、吉野屋が米国産牛を輸入したくて要望したからだが、国産牛まで変える必要は無かった。何故なら、国産牛まで米国基準に合わせると、国産牛の安全性の長所が失われるからである。その点、畜産が重要な産業であるオーストラリアには原発がなく、その徹底ぶりは感心だ。 しかし、*3-3のように、農産物の輸出額は8073億円となり、5年連続で過去最高を更新した。これは、これまで輸出に積極的でなかったせいもあるが、さらに高い目標を持っているのはよい。ただ、日本で福島第1原発事故が起こったため、輸出先の国・地域が輸入規制を設けたが、これを緩和させたり、撤廃させたりするように動くよりも、徹底して安全な検査済のものを輸出するようにしなければ、日本産全体の評価が下がる。 なお、*3-4のように、沖縄活性化ファンドは、子牛の肥育だけをしていたが、繁殖から肥育までの一貫した経営を進めようとしている「もとぶ牧場」への投資を決定したそうだ。口蹄疫や東日本大震災で国内有数の産地が打撃を受け、畜産農家の後継者不足で子牛相場が上昇しているため、伊藤ハムが自社の繁殖事業のノウハウを「もとぶ牧場」に提供するほか、メインバンクの琉球銀行も発情発見システムなど生産管理を効率化するIT導入の支援を行うそうで面白い。 また、*3-5のように、離島や中山間地域などの“田舎の田舎”ほど若者が集まっており、増加率の上位を占めている離島や山間部には、若者や女性が活躍する場があり、お互いの顔が見えて、小さな自治体は若者の居場所をつくっているからだそうだ。そして、五島列島最北端の離島宇久島に、20~30代の牛飼いが8人となり、この8人が飼う牛は300頭を超えて島の2割を占め、島の大きな推進力になっているそうだ。 (4)農林漁業の担い手 集落営農や農業経営の法人化に官民挙げて取り組んだ理由は、農業の大規模化と世代交代にむけての担い手確保にあった。その集落営農で、*4-1のように、まとめ役や機械作業をする人が見つからず困っているケースが全国的に見られるそうだ。しかし、既に器ができているので、農業は若者にとって魅力的な産業になっており、次世代のリーダーやオペレーターを確保するのは容易になった筈だ。 そのような中、佐賀県白石町の農事組合法人ほくめいが、15の集落営農を合併して2016年に誕生し、経営面積は640ヘクタールに上るそうだが、これならオーストラリアの農業とも競争できそうだ。 なお、このような大規模農業を行うには、*4-3のように、外国人労働者を受け入れたり、*4-4のように、難民に対する冷たい「鎖国」をやめ、協同組合や農林水産業法人で就業させる方法もある。さらに、労働の担い手には、*4-5のようなロボットもいる。 また、*4-2のように、大手スーパーが、異業種と連携して生鮮食品の宅配サービスに相次いで参入しているそうだが、これは共働き夫婦だけではなく、高齢世帯や単身世帯にとっても重要なサービスだ。何故なら、重たい生鮮食品を、(「迷惑そうに」とか「恩着せがましく」ではなく)仕事として爽やかに家まで運んでもらいたいため、私も、水・お茶・液体洗剤などは、既にアマゾンなどのネット販売に変えた状況だからだ。 さらに、生鮮食品なら、産地指定や有機栽培等の選択ができるのもネット販売のメリットだ。そのため、ネット販売は、今や決済の安全性だけが問題なのであり、大手スーパーも産地や有機農産物などの選択肢を増やして一カ所で買い物が終わるようになるとよいと思っている次第だ。 <農林水産業と食料自給率> *1-1:https://www.agrinews.co.jp/p43506.html (日本農業新聞論説 2018年3月12日) 農相所信表明 現場重視で改革着実に 斎藤健農相は衆参両院の農林水産委員会で所信を表明し、農業の成長産業化に向けた改革を続けることに強い意欲を示した。しかし、急進的な改革路線には疑問の声も根強い。生産現場の実態を見据えた着実な改革を目指すべきである。斎藤農相は、これまでの農政改革の成果として、農業総産出額が過去17年で最高の9・2兆円に、生産農業所得も過去18年で最高の3・8兆円になったことなどを強調した。しかし、これらは生産基盤の弱体化による農畜産物価格の上昇が主な要因とみられ、改革関連政策の効果を疑問視する指摘もある。踏み込んだ検証を求めたい。農相が力を入れる施策として第一に取り上げたのは、農地の集積・集約化の一層の加速だ。農業者の高齢化・引退が進む中、大規模経営への構造改革を急ぐ考えだが、現実は容易ではない。2016年度に担い手に集積できた面積は6万2000ヘクタールで、前年度より2万ヘクタール弱減った。目標達成に必要な面積(約15万ヘクタール)の4割水準にとどまる。加速どころか、集積テンポが落ちてきている。農地集積が進まない背景には、中山間地域などの条件不利地や樹園地での集積が難しいことが挙げられる。平場も中山間地域も一律に農地集積を進めようとしても限界がある。23年度までに担い手への集積を8割にする目標自体に無理はないか、慎重に考えるべきだ。農協改革には、「農業者の所得向上に全力投球できる農協の実現に向け、協力していく」として、19年5月までの期間内に具体的な成果を上げるように求めた。現在、JAグループは自己改革の実践に懸命に取り組んでいる。その自主性の尊重が農協改革の出発点である。規制改革推進会議の主張に見られる過度の介入は慎むべきだ。農業現場で今深刻な労働力不足問題には触れなかったのは物足りない。人手不足を理由に規模拡大を断念したり経営縮小したりする農業者が出始めている。改善対策を示す時だ。車の両輪と言いながら、農村政策への言及は、6次産業化の展開や都市農村交流、農泊などを挙げるにとどまり、目新しさに欠ける。安倍政権の地方創生に見劣りしない重厚な農村政策を打ち出すべきだ。米政策は、18年産から生産調整配分への行政関与がなくなる。農相は、情報提供を行うだけにとどめ、主食の安定供給に対する政府の責務には触れずじまいだった。主産地をはじめとして生産調整見直しに対する農家の不安は根強く、今後の論戦でただすべきことは多い。最大の課題は、38%に下がった食料自給率を引き上げることだろう。政府が目指す45%を実現するための具体策が見えない。環太平洋連携協定(TPP)などで農産物貿易の高水準な自由化を進めながら、どのようにして自給率を上げるのか。論戦の中核に据えるべきだ。 *1-2:https://www.agrinews.co.jp/p43238.html (日本農業新聞論説 2018年2月10日) 難航する農地集積 中山間地での進展が鍵 農地の利用を「担い手」に集める国の取り組みが難航している。目標の8割集積には、生産条件が悪い中山間地での集積が鍵を握る。地域農業の「担い手」を確保し、実態を踏まえた集積を急ぐ必要がある。農地は食料の生産基盤で、長い年月をかけて整備してきた貴重な社会資本である。食料自給率向上に欠かせない土台でもある。ところが農業者の高齢化が加速し、耕作を続けることが困難な農地が続出している。農水省は2023年度までに担い手への集積を8割に高める目標を掲げ、農地の維持や構造改革に躍起だ。しかし、16年度の集積率は54%。1年間に集積できた面積は6万2000ヘクタールで、前年度より2万ヘクタール弱減った。目標達成に必要な面積(約15万ヘクタール)の4割水準にとどまる。特に食料生産の4割を占める中山間地域の条件不利地や樹園地での集積が進んでいない。耕作を引き受ける担い手が見当たらず、耕作放棄につながる農地も多い。「中山間地域での集積が政府目標を達成する鍵を握る」との指摘がある。政府は、実態調査を急ぐべきだ。農水省は、農地中間管理機構(農地集積バンク)を仲介した集積を目指している。18年度からは、連たん化や20%のコスト低減などの条件が整えば、バンクに貸し出した農地の整備は農家負担なしで行えるようにする。農業委員会制度の見直しで導入した「農地利用最適化推進委員」を動員して、集積を加速したい考えだ。「8割」を押し付けるような「上からの集積」では地域の理解は得られない。自主的な取り組みこそ大切だ。地域で担い手を明確にする「人・農地プラン」をもう一度見直し、「理解と納得」を前提にした集積が重要だ。担い手に位置付けられる認定農業者の経営改善計画の確実な実現や、地元大学との連携、コーディネート育成も欠かせない。「農地利用最適化推進委員」が動きやすいように活動費助成の充実も考えるべきだろう。農地集積バンクに集まった農地を借りるには法人格が必要となる。各地の集落営農組織の法人化を急ぎ、整地された農地の受け皿になれるようにすべきだ。JAが出資法人を立ち上げて引き受けることも考えたい。地域の実情に合った集積方法が最も有効である。JAが主に担ってきた農地利用集積円滑化事業を通した農地集積も活用すべきだ。国の支援が農地集積バンクに偏り過ぎだとの声や、株式会社の農地所有につながるのではないかとの警戒心も根強い。農地集積バンク以外の取り組みへの支援も行うべきだ。相続未登記で集積が困難な農地は、その恐れも含めると90万ヘクタールを超す。水管理を担う土地改良区の維持が困難になるなど、食料生産の屋台骨が揺らいでいる。農地の縮小は国民的な損失である。安倍政権は、中山間地域も含め総合的な生産基盤の立て直しを急ぐ必要がある。 *1-3:https://www.agrinews.co.jp/p43465.html (日本農業新聞 2018年3月7日) TPP11 署名を閣議決定 政府は6日、米国を除く環太平洋連携協定(TPP)参加国の新協定「TPP11」に署名することを閣議決定した。参加国は署名式を南米チリのサンティアゴで8日午後(日本時間9日未明)に開き、日本からは茂木敏充TPP担当相が出席する見通し。安倍晋三首相は同日、オーストラリアのターンブル、カナダのトルドー両首相と電話会談し、早期発効に向けた連携を確認した。茂木担当相は同日の閣議後会見で、「早期発効に向け、参加国の進捗状況もにらみながら、引き続き主導的な役割を果たしていきたい」と語った。署名式に先駆け閣僚会合も開き、新規加盟国の扱いなどを議論する。個別の2国間会談も行う。協定に署名後、共同会見を開く。署名後、11カ国は発効に向けて国内手続きを急ぐ。日本政府は3月中に協定承認案と関連法案を国会に提出する。 *1-4:https://www.agrinews.co.jp/p43536.html (日本農業新聞 2018年3月15日) 17年度農業白書骨子案 「若手農家」規模1・5倍 直近10年 従業員雇用割合も増 農水省は14日、2017年度食料・農業・農村白書の骨子案を公表した。49歳以下の担い手や後継者がいる経営体(若手農家)について、直近10年間の動向を分析。稲作や畑作では経営規模が1・5倍に拡大していた。若手農家以外はほぼ横ばいだった。経営規模の拡大に伴い、従業員の雇用や設備投資の拡大を積極的に進める傾向も浮かび、これらの負担軽減策が今後の課題の一つになりそうだ。食料・農業・農村政策審議会企画部会(部会長=大橋弘東京大学大学院教授)で示した。同部会は4月中旬に次回会合を開いて最終案を議論。5月下旬の閣議決定を目指す。今回の骨子案では、今後の日本農業をけん引する若手農家がいる経営体に着目。目玉となる特集面で、農林業センサスなどの調査結果を基に、直近10年間の動向を分析した。若手農家は14万戸(15年)で販売農家全体の1割だった。経営規模を品目別に見ると、稲作単一経営の1戸当たりの経営耕地面積は平均7・1ヘクタール。05年の4・7ヘクタールから1・5倍に増えた。非若手農家はほぼ横ばいだった。稲作以外でも05年に比べ畑作で5割、露地野菜、乳用牛、肉用牛はそれぞれ2割以上経営規模が拡大した。経営規模拡大に伴い、従業員を雇う経営体も増えている。1年のうち7カ月以上働く従業員らを雇う経営体は10年間で約6000戸増えて1万7740戸。全ての若手農家に占める割合は7・3ポイント増え、12・6%になった。省力化や低コスト化に向けて積極的に投資も行っている。機械や設備の投資規模を示す「農業固定資産装備率」は、水田作で2930円で、非若手農家の1・2倍。酪農は6629円で、同1・9倍だった。省力化が進み、水田作10アール当たりの労働時間は4割削減。酪農では搾乳牛1頭当たり4分の3に短縮している。 *1-5:http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23_h/trend/1/t1_2_1_3.html (水産庁) 「水産物の輸出入の動向」より抜粋 (我が国の水産物輸出の動向) 平成23(2011)年における我が国の水産物輸出は、東電福島第一原発の事故による各国の輸入規制や円高等の影響により数量で前年比25%減少の42万トン、金額で前年比11%減少の1,741億円となりました。原発事故の後、輸出先国による規制が強化され、水産物を含む日本産食品の輸出が困難になるという事態が一部の国・地域で発生したことに対応し、政府としては、各国に対し、水産物の放射性物質に係る調査結果や安全確保の措置等を説明するなどの働きかけを行っており、今後ともこのような取組を継続していくこととしています。日本産水産物の品質は、漁獲物の取扱いの丁寧さや発達したコールドチェーンに支えられた鮮度保持の確かさから、世界で高い評価を得ています。さらに日本食の人気が海外で高まっていることも相まって、日本産水産物に対しては世界各国・地域において根強い需要があります。加えて水産物に対する需要は世界的に増大していることから、今後、日本産水産物の海外市場はさらに拡大する可能性があります。水産物は、農産物・畜産物とは異なり、動植物検疫に関する輸入規制の対象となる品目が少ないものの近年、各国の消費者の間で食品衛生問題への関心が高まっていることから、各国の当局が衛生証明書の発行や輸出加工施設の登録を要求するケースが増加しています。このため、政府としては、相手国政府との協議等を通じ、各国の規制や条件に適合するための体制を整備しています。また、海外市場調査に対する支援、展示商談会への出展等の取組を行い、日本産水産物の輸出を促進しています。 <農林業の新技術と新製品> *2-1:http://qbiz.jp/article/125513/1/ (西日本新聞 2018年1月3日) “昆虫工場”カイコで薬 九大・日下部教授ら春に事業化 100年の研究応用、安定供給目指す 九州大大学院農学研究院昆虫ゲノム科学研究室の日下部宜宏教授のグループは、カイコを使い医薬品の原料を作る「昆虫工場」の事業化に乗り出す。九大は約100年前からカイコの研究、保存を続けており、約480種の中から、ワクチンなどの原料となるタンパク質を大量に作るカイコを探し出した。日下部教授らは4月に会社を設立し、第1弾として動物用医薬品の原料製造を目指す。インフルエンザなど感染症予防に使うワクチンは、毒性を弱めるなどしたウイルスを増殖して作る。鶏の受精卵や動物の細胞に感染させて増やすのが一般的。一方、日下部教授らは、病気を引き起こす病原ウイルスの遺伝子の一部を、「遺伝子の運び屋」(ベクター)と呼ばれる物質を使ってカイコに注入。病原ウイルスに形は似ているが感染力はなく、安全なタンパク質(ウイルス様粒子=VLP)を体内で生成させる。VLPは取り出して精製すると、ワクチンの原料になる。日下部教授らは約7年かけ、VLPを効率的に作るカイコを探し出した。カイコは飼育が比較的容易で大型施設なども不要なため、製造コスト低減などが期待できるという。九大が1921(大正10)年から続けている学術用カイコの“コレクション”は世界最大。生物資源を戦略的に収集して活用する国の「ナショナルバイオリソースプロジェクト」の拠点にもなっている。日下部教授は「カイコの活用は、九大が積み上げてきた研究成果を社会に還元するのが目的。安全性が高い次世代型ワクチンは、海外の製薬会社などが特許を持っていることが多く、将来的には安全な国産ワクチンの安定供給につなげたい」としている。日下部教授らが設立する会社は福岡市西区の産学連携交流センターに置く予定。国内の医薬品メーカーとペット用診断薬の原料を製造することで基本合意しており、国の許可が得られれば、製造を始める。ノロウイルスやロタウイルス、子宮頸(けい)がんワクチンに関する研究も進めており、人の医薬品の原料も手掛ける方針。 ■ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP) 日本が生命科学の分野で国際競争力を維持するため、世界最高水準の生物資源を戦略的に収集・保存し、研究機関などに提供する事業。2002年度に始まり、現在、約40の研究機関が連携して30種の動物や植物、微生物などを収集・保存している。九州では九州大がカイコとアサガオ、宮崎大がミヤコグサとダイズの拠点(代表機関)となっている。 *2-2:http://qbiz.jp/article/126245/1/ (西日本新聞 2018年1月17日) 竹で次世代繊維開発 軽量、丈夫、おむつから航空機まで 大分大助教 大分大理工学部(大分市)の衣本(きぬもと)太郎助教(42)が、竹を原料とした次世代素材セルロースナノファイバー(CNF)の製造法を開発した。広い産業で活用が期待されている素材で、パルプなどを原料とする従来の製法よりコストを約10分の1に抑えられるのが特長。放置竹林の拡大が全国的な問題となる中、その解消にもつなげたい考えだ。CNFは、植物由来の天然素材。植物繊維の主成分であるセルロースをナノサイズ(1ナノメートルは10億分の1メートル)まで細かくし、鉄の5分の1の重さで5倍の強度を持つとされる。大手製紙会社がパルプの需要減を補う用途開発として主に研究しており、一部で実用化。表面積の大きさを生かした吸水性の高いおむつシート、インクに混ぜ粘性を増して書きやすくしたボールペンなどが生まれている。将来的には自動車や航空機、住宅部材の他、医療や食品にも活用が期待されており、国は、2030年の市場規模を1兆円と試算している。衣本助教は、放置竹林で多くが伐採、廃棄されるだけの竹を資源として活用できないかと発想。開発した製法は、薄くつぶした竹を圧力釜で煮て、ミキサーで綿状の繊維にした後、薬品処理をして再びミキサーで解きほぐす。できたCNFは直径16ナノメートルの細さ。圧力釜やミキサーなど装置や薬品は市販品で、1キログラム当たり4千〜1万円とされる現在のコストを、数百円に抑えられるという。製法特許を出願中だ。国立研究開発法人・科学技術振興機構(JST)から助成を受け事業化を進めており、当面は竹林がある地域で廃校や空き家などを拠点にしながら地域の雇用にも生かしていく方針。衣本助教は「特別な道具や技術は必要なく、高齢者など誰にでもできる。新産業として地域振興にもつなげたい」と構想を膨らませている。 ◇ ◇ ■竹の安定調達が鍵 放置竹林問題に詳しい北九州市立大のデワンカー・バート教授(都市計画)の話 CNFは最先端の分野で市場は確実に広がっている。事業化が確立されれば竹林対策へ大きな前進だ。ただ、課題は原料を低コストで安定的に調達できるかどうか。竹は山間部に広がっており、伐採する人件費も必要。森林環境税の活用など里山を整備する国や自治体との連携も有効な手段になるだろう。 *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p43533.html (日本農業新聞 2018年3月14日) 農業変える 宇宙の目 宇宙から得た情報を農業生産に活用する動きが広がっている。人工衛星で水田を観測して、米の生育や食味を判断する仕組みを取り入れている青森県の新品種「青天の霹靂(へきれき)」は、米の食味ランキングで4年連続「特A」を取得。埼玉県では、梅の害虫被害を宇宙から監視し、防除に生かす実証が進む。高齢化や人手不足が深刻化する中、相次ぐ人工衛星打ち上げを利用した農業の省力・効率化が期待される。(猪塚麻紀子) ●青森産米「青天の霹靂」 収穫期・食味 マップに 青森県が10年かけて開発した「青天の霹靂」。デビュー早々の2014年産から連続で「特A」を獲得できた秘訣は、宇宙からの観測データを生かした生産にある。県は16年産から、人工衛星から地球を観測するリモートセンシング技術を導入。津軽地方3000平方キロを撮影した衛星画像を分析して「たんぱくマップ」と「収穫適期マップ」(青森県産業技術センター農林総合研究所提供)を作成、産地の水田約8000枚を1枚ごとに色分けして示すことに成功した。タンパク質は米の食味を左右するため、同品種は厳しい出荷基準を設けている。8月中旬~9月の登熟期の葉色から含有量を判別。これを基に県、JAの営農担当者が指導を行い、次年度以降の施肥設計に活用する仕組みだ。17年産からは、水田ごとの収穫適期をスマートフォンで知らせるアプリを農家も活用し、良食味米の生産につなげた。農水省によると、17年産「青天の霹靂」の1等比率は、10月末時点で98・9%と過去最高の出来。技術を開発した県産業技術センター農林総合研究所の境谷栄二生産環境部長は「人工衛星の情報を活用すれば、産地全体で品質の維持が期待できる」と話す。 ●埼玉の梅農園 虫害ピタリ、適切防除 埼玉県では、宇宙からの“目”が梅の害虫被害を監視する。越生町で梅の生産・加工を手掛ける山口農園は、リモートセンシング技術による適期防除の実証に取り組む。農家の高齢化や人手不足が深刻化する中、同園は1ヘクタールの自作地に加え、地域の農家の防除を請け負っている。山口由美代表が「消毒や収穫の時期をピンポイントで見極めて作業の負担を減らしたい」と、城西大学薬学部の松本明世教授、リモート・センシング技術センター(東京都)と実証試験をスタートした。梅の葉は、アブラムシが付くとしおれて変色する。この色の変化を上空から見極め、被害状況や発生場所を割り出す。近赤外線による観測で、人の目では見分けにくい色の違いを識別でき、高所の様子も分かるため、より効果的な防除につなげられるという。研究を導くのは農家の声だ。山口代表が、梅の陥没症対策や収穫時期の予測など、現場が必要とする技術を提案し、研究員が実証化を探る。「知恵や力を借りることで農業の可能性が広がる」と期待する。同センターは同園での試験を基に、他の果実への応用や海外への普及も視野に入れる。 ●「農家の勘」数値化 人工衛星打ち上げに民間が参入するようになり、安価に活用できる環境が整ってきた。農研機構・農業環境変動研究センターによると、リモートセンシングの利点は「広く見える」「時間による変化が分かる」「人の目で見えないものも見える」ことだ。産地単位のデータを分析して、「農家の勘」を数値化することが期待できる。 *2-4:https://www.agrinews.co.jp/p42845.html (日本農業新聞 2017年12月24日) 3.2ヘクタール 最大規模の営農発電 売電収入で雇用創出 耕作放棄地も解消 大豆や小麦生産 千葉県匝瑳市の農家ら合同会社 千葉県匝瑳市の農家が設立した匝瑳メガソーラーシェアリング合同会社が3.2ヘクタールの農地上の高さ約3メートルに、太陽光パネルを整備した。圃場(ほじょう)で農作物の生産と発電を同時にするソーラーシェアリングの取り組みで国内最大規模。パネルの下で大豆と小麦を栽培する。売電収入は年間4700万円を見込み、その収入と農産物販売で収益を上げる新しいビジネスモデルだ。同社は、高さ2・8~3・5メートルの架台を建て、上に横190センチ、縦37センチのパネルを、南向きに約1万枚並べた。2017年3月に通電し、年間の発電量は一般家庭288世帯分の年間消費量に相当する142万キロワットを見込む。パネルを設置する農地は地権者が8人で、半分が耕作放棄地だった。合同会社の椿茂雄代表は「地域では廃棄物の不法投棄も横行し、悩みの種だった」と振り返る。発電所周辺は葉タバコ生産が盛んだったが、徐々に減り、耕作放棄地に替わっていった。その課題解決のため、地元農家や新規就農者に、パネルの下で耕作してもらう仕組みを作った。農地全てをパネルで覆うのではなく、3分の1の面積で発電し、残りの農地は太陽光が当たるようにして大豆と小麦を育てる。人件費は、再生可能エネルギー固定価格買取制度を利用し1キロワット31円(税別)で東京電力に売電した収入から、1人当たり年200万円を支払う。総工費3億円のうち、2億6000万円を信用金庫の融資と社債で調達した。売電収入から、人件費と地代、地域環境を守るための基金、パネルのメンテナンス費用の計約1000万円を差し引いた残り3700万円を、返済に充てる計画だ。既に6月まきの大豆を11月に初収穫した。10アール収量は120キロほどで「この辺りでは上々」と椿代表。まだ売り先は決まっていないが、直売とみそなど加工販売を計画している。後作は、小麦の栽培を計画する。椿代表は「耕作放棄地を農地に戻すため、この仕組みを地域に広げていきたい」と展望する。農水省が農地の一時転用を許可したソーラーシェアリングの件数は、15年度までに全国775件(152・1ヘクタール)。調査を始めた13年度の約8倍で、増加基調という。発電しても、作物の収量が地域平均の8割以上を維持できることが条件の一つで、事業者は毎年、収量や品質の報告義務がある。売電価格は、規模や開始年度で変わる。 *2-5:https://www.agrinews.co.jp/p43504.html (日本農業新聞 2018年3月12日) 子どもの体調不良予防へ シラカバでシロップ 長野の川上さん 長野県川上村のレタス農家、川上知美さん(37)は、村有林で自ら採取したシラカバの樹液をベースにしたシロップを商品化した。小児科医がいない村で子育てをする中で、体調不良を予防できるようなものを作りたいという母心から企画。村のアイデアコンテストで最優秀賞を獲得し、商品開発を村が支援した。商品名は「白樺(しらかば)樹液のハーブコーディアル」。樹液にマロウブルー、ホーリーバジルなどのハーブ類、北海道産のテンサイ糖、宮崎県産のかんきつ「ヘべス」の果汁を材料に作った。優しい甘味と、かんきつの爽やかな香りや酸味があるシロップで、そのままなめたり、お湯や紅茶、炭酸水で割ったりして飲める。村の直売所などで1瓶(100ミリリットル)1200円で販売する。開発のきっかけは、村での子育て中に感じた不便さだ。村には小児科医院がなく、近隣の病院までは車で片道1時間半かかる。そこでハーブ類などの自然の力で、体調不良を予防する方法がないかと考えた。川上さんは「森の手当て屋さん」と題し、2016年に村が地方創生の取り組みで開いたアイデアコンテストで発表。最優秀賞を獲得した。その副賞の事業化の支援を使い、商品を開発した。目を付けたのが村有林に生えるシラカバの木。北欧では、不調を癒す「看護婦さんの木」と呼ばれる。その樹液をベースに、小児科で処方される甘いシロップ剤をイメージした商品に仕上げた。樹液は村の許可を得て川上さんが240リットルを自ら採取。他の材料も国産や有機栽培、無農薬のものにこだわった。味の決め手のヘべス果汁は、川上さんの出身地、宮崎県のJA日向から取り寄せた。樹液の保存などの苦労はあったが、活動に共感してくれた「農業女子」の仲間が協力し、昨年の秋に完成した。川上さんは「商品開発をきっかけに多くの人と出会うことができた。この商品を通じて村や農産物を発信していきたい」と思いを込めている。 *2-6:https://www.agrinews.co.jp/p43489.html (日本農業新聞 2018年3月10日) ジビエ利用へ体制整備 モデル17地区選出 農水省 農水省は9日、鹿やイノシシなど野生鳥獣の肉(ジビエ)の利用拡大を進めるモデル地区に、全国17地域を選出したと発表した。衛生管理された良質なジビエを、安定的に供給できる体制作りを支援する。政府は、年間172億円(2016年度)にも上る農作物被害を減らそうと、ジビエの利用拡大を推進。16年度の利用量(1283トン)を19年度に倍増させる目標を掲げる。同省は18年度予算案などに「ジビエ倍増モデル整備事業」を新たに盛り込んだ。全国にモデル地区を設置し、捕獲や処理加工、衛生管理に関わる人材の育成や、拠点となる処理加工施設の整備、「移動式解体処理車」(ジビエカー)の導入などを支援する。モデル地区は、それぞれが設定した19年度の処理頭数目標に向けたジビエの利用拡大の他、衛生管理の徹底などに取り組む。斎藤健農相は同日の閣議後会見で「有害鳥獣は有効に活用すればプラスの存在になるという意識が変わるようジビエ利用を推進していく」と取り組みに期待を示した。今回選定されたモデル地区は次の通り。 ▽北海道空知地区▽長野市▽石川県南加賀地区▽岐阜県西濃ブランチ▽三重県伊賀市・いなべ市▽京都府・大阪府=京都丹波・大阪北摂地区▽京都府中丹地区▽兵庫県内広域▽和歌山県紀北地区▽同県古座川町▽岡山県美作地区▽鳥取県東部地区▽徳島県内広域▽熊本県内全域▽大分県内全域▽宮崎県延岡地区▽鹿児島県阿久根地区 *2-7:http://qbiz.jp/article/127869/1/ (西日本新聞 2018年2月10日) 九州が「丸太急増」けん引 輸出額の7割超 中国向け杉安定供給 2017年の丸太輸出額は中国の旺盛な需要を取り込み、前年比61・7%増の137億円と過去最高を記録した。このうち、杉を中心とする九州産が7割超を占める。日本木材輸出振興協会によると、丸太の港別輸出額では、九州の港が上位に並ぶ。トップは鹿児島・志布志港の38億円で、87%が中国向けだ。2位は熊本・八代港の13億円。宮崎・細島港が12億円で続く。志布志港の輸出額が多いのは、港を使う鹿児島、宮崎両県の4森林組合が輸出のための協議会を立ち上げ、安定供給できる態勢をつくっているからだ。中国向けの丸太は現在、工業製品の梱包(こんぽう)材用など品質の高くないものが多いが、協議会の堂園司会長は「今後はより良質な木材の輸出にも取り組んでいきたい」と、さらなる輸出増加に意欲を見せている。 *2-8:https://www.agrinews.co.jp/p43582.html (日本農業新聞 2018年3月20日) 林業従事5万人割る 人材獲得競争が激化 15年 森林の伐採や苗木の植樹などの整備を担う「林業従事者」の減少が加速している。林野庁が公表した2015年時点の従事者数は4万5440人で、前回調査(10年)より11%も減少。初めて5万人を割り込んだ。高齢化に加え、他産業との人材獲得競争が激しくなっていることも影響したとみられる。政府は、意欲のある担い手に森林を集約する新たな森林管理制度を19年度から始める方針。林業従事者が減る中、同制度をてこに、必要な森林整備を行う体制を整えたい考えだ。同庁は、総務省が5年ごとに実施する国勢調査を基に、林業従事者数をまとめており、今回は15年時点の結果を公表した。林業従事者は、国産材の価格の低迷による収益性の低下などで、1980年の14万6321人から減少の一途をたどってきた。前回(10年)は5万1200人で、05年比の減少率は2%。新規就業者の育成を支援する「緑の雇用事業」の効果もあって、減少幅も小さくなっていたが、15年は4万5440人と大きく減少した。原因の一つが、林業従事者の高齢化だ。年代別に見ると、65歳以上の従事者が占める割合(高齢化率)は10年から4ポイント増の25%、35歳未満の割合(若年者率)は同1ポイント減の17%となった。働き手が不足し、他業種との人材獲得競争が激しくなっていることも背景にあるとみられる。農業の有効求人倍率は、全産業平均を上回って推移している。政府は25年までに国産材の供給量を4000万立方メートルに増やす目標を掲げる。これに伴い、同庁は、目標の達成に5万3000人程度の林業従事者が必要と試算しているが、15年は大きく下回っている。 <長所を伸ばす経営へ> *3-1:https://www.agrinews.co.jp/p43522.html (日本農業新聞 2018年3月13日) 米国のISD否定 はしご外された日本 東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏 グローバル企業が引き起こす健康・環境被害を規制しようとしても、逆に損害賠償を命じられるISD(投資家・国家訴訟)条項。米国とそれに盲目的に追従する日本が環太平洋連携協定(TPP)で強く推進したが、オーストラリアを筆頭に他国は反対だ。日欧経済連携協定(EPA)で、欧州連合(EU)はISDを「死んだもの」(マルムストローム欧州委員)とさえ言った。北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉で、「震源地」の米国がISDを否定する事態となり、米国に追従してISDを必要不可欠と言い続けた日本だけがはしごを外され、孤立する事態となってきた。「賃金は下がり失業は増える」「国家主権の侵害」「食の安全が脅かされる」との米国民のTPP反対の声は大統領選前の世論調査で78%に達し、トランプ氏に限らず大統領候補全員がTPPを否定せざるを得なくなった。これが米国がTPPを破棄した背景である。この「国家主権の侵害」は、ISD条項を指している。NAFTAにおける訴訟状況を見ると、勝訴または和解(実質的勝訴)しているのは米国企業の12件だけ(2017年3月現在)で、国際法廷の判決が米国企業に有利と言われてきた。だから、グローバル企業と結び付く米国政治家はISDを推進しようとした。しかし、その米国で17年9月、中小企業の社長100人が連名でISD条項削除を求める手紙を出し、最高裁首席判事のジョン・ロバーツ氏も同条項に懸念を表明。ISDを推進したいグローバル企業と結び付く政治家の声を抑えて、トランプ政権はISDを否定する方向にかじを切った。そして、NAFTAで米国は「選択制」を提案した。訴訟に際し、国際法廷に委ねるISDを使うか、国内法廷で裁くかは、各国が選択できることにし、米国は国内法廷で裁く(ISDは使わない)と宣言した。カナダとメキシコはそもそもISD削除を求めていたので、仮に米国提案の選択制を受け入れたとしても、ISDは使わない選択をすることは明白である。つまり、米国提案の選択制はNAFTAにおいて実質的にISDを否定することになる。TPP11では、ISDの投資部分を凍結することで、ISDの懸念をかなり抑制しているが、ISD適用範囲を広く解釈すれば、理不尽な訴訟が起こり得る。米国への「忖度(そんたく)」で、TPP11では中途半端に凍結しているが、そもそも、米国がISDを使わないと宣言した以上、TPP11で残す必要はなくなったと言える。この期に及んで、「死に体」のISDに日本だけがいつまで固執するのだろうか。自身でしっかり考えず、米国に追従してはしごを外される哀れな国から早く卒業すべきである。 *3-2:https://www.agrinews.co.jp/p43151.html (日本農業新聞 2018年1月30日) 戦略的外交は茶番劇 食の安全基準 犠牲に 東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏 日本にとっての「戦略的外交」とは、「対日年次改革要望書」や米国在日商工会議所の意見書などに着々と応えていく(その窓口が規制改革推進会議)だけである。全部いっぺんに応えてしまうとやることがなくなってしまうので、必死で交渉しているポーズを取りつつ、一つ一つ順に応えていくのが戦略といえば戦略だ。いずれにせよ、際限なく国益が失われていく「あり地獄」「底なし沼」である。その時、食の安全基準は一層の国益差し出しの格好の材料になる。たくさんの要望がリストアップされているから、それに順次応えていくのにちょうどよい。だから、「日本の安全基準が環太平洋連携協定(TPP)などで影響を受けたことも、今後受けることもない」という政府の国会答弁は「偽証」である。例えば、米国の牛には牛海綿状脳症(BSE)の危険性がある。日本はこれまで、BSEの発症例がほとんどない20カ月齢以下の牛に限定して輸入を認めていた。ところが2010年、米国から「TPPに参加したいなら規制を緩めろ」と言われたため、「入場料」として、「自主的に」(=米国の言う通りに)30カ月齢以下に緩めてしまった。米国はBSEの「清浄国」となっているが、BSE検査率は1%未満でほとんど検査されていないだけだ。と畜段階でのしっかりとした特定危険部位の除去も行われていない。24カ月齢のBSE感染牛も出ている。だから、30カ月齢に緩めることはリスクがある。しかし、食品安全委員会は「科学的根拠に基づいて判断した」と言い張り、本当は、米国へのお土産のための結論ありきだった。さらに、茶番劇が繰り返されようとしている。「清浄国」に対しては30カ月齢以下という月齢制限そのものが問題になる。そこで、15年のTPPの大筋合意後は、日本政府は米国からの「清浄国」に対する月齢制限を撤廃しろとの要求を見越して、「今日言われたら今日にでも撤廃できるように準備万端整えてスタンバイしている」状況が食品安全委員会では1年以上前からできている。そして、ついに、今年の1月13日、米国が月齢制限の撤廃を求めていると日本のメディアが報じ、その要求に対して、「日本は科学的観点から慎重に検討する方針だ」と報じた。本当は、とっくの昔に撤廃の準備はできているのに。またしても見え透いた茶番劇で国民が欺かれるのである。 *3-3:http://qbiz.jp/article/127868/1/ (西日本新聞 2018年2月10日) 農産物輸出8073億円、最高 牛肉41%増、イチゴ56%増 17年速報値 農林水産省は9日、2017年の農林水産物・食品の輸出額(速報値)が前年比7・6%増の8073億円となり、5年連続で過去最高を更新したと発表した。8千億円突破は初めて。和食ブームを受け、牛肉や緑茶などが伸びた。ただ、「19年に1兆円」の政府目標の達成はなお遠い。輸出先は、香港の1877億円がトップ。1115億円の米国、1008億円の中国が続いた。アジアが全体の73・1%を占めた。品目別では、牛肉、緑茶、イチゴ、コメなどが軒並み過去最高になった。鹿児島や宮崎が有力産地の牛肉は41・4%増の192億円。台湾向け輸出が解禁されたことなども後押しした。緑茶は海外の健康志向の高まりを受け、24・3%増の144億円だった。香港や台湾向けが多いイチゴは「あまおう」などが人気で、56・6%増の18億円だった。コメは海外の和食店増加を追い風に18・1%増の32億円。日本酒を含むアルコール飲料も26・8%増だった。みそ、しょうゆなど調味料も伸びた。一方、リンゴは台湾で贈答用に高値が付く大玉が不作で17・7%減だった。農産物全体では8・1%増の4968億円。鹿児島県での養殖が多いブリが好調だった水産物は4・2%増の2750億円。丸太が伸びた林産物は32・3%増の355億円だった。1兆円の目標達成には、新たな市場の開拓のほか、輸出先の各国・地域が福島第1原発事故後に設けた輸入規制の緩和、撤廃などが課題となる。 *3-4:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-677860.html (琉球新報 2018年3月7日) もとぶ牧場、繁殖拡大へ 沖縄ファンドが1.5億投資 政府系ファンドの地域経済活性化支援機構(REVIC、東京)と地元金融機関などが立ち上げた沖縄活性化ファンドは6日、農業生産法人もとぶ牧場(本部町、坂口泰司社長)への投資決定を発表した。優先株と社債を引き受ける形で1億5千万円を拠出する。もとぶ牧場は競り市場で購入した子牛を育てて県産黒毛和牛のブランド「もとぶ牛」として販売展開しているが、近年の子牛価格の高騰を受け、自社牧場での子牛繁殖から肥育まで一貫経営化を進めていく。坂口社長、REVIC地域活性化支援部の小川淳史ディレクター、もとぶ牧場と業務提携する伊藤ハム(兵庫県)の山崎征二国内生産事業部長、琉球銀行の宜保諭常務が那覇市の琉銀本店で会見した。もとぶ牧場は生後9カ月程度で競りに出される子牛を購入し、月齢30カ月まで肥育した上で年間千頭程度を出荷している。3年前から自社で100頭ほどの子牛の繁殖を始めており、沖縄活性化ファンドからの資金調達を基に母牛の導入や牛舎の整備を進め、繁殖頭数を年間500頭と5倍の規模に拡大する。坂口社長は「5~6年前に35万円だった子牛の値段が倍の70万円まで上がり、経営にも影響が出ている」と繁殖事業を本格化させる背景を説明した。口蹄(こうてい)疫や東日本大震災で国内有数の産地が打撃を受けたことや畜産農家の後継者不足で子牛不足が全国的に高まり、子牛相場の上昇につながっている。伊藤ハムは自社の繁殖事業のノウハウをもとぶ牧場に提供するほか、メインバンクの琉球銀行は発情発見システムなど畜産業の生産管理を効率化するIT導入支援を行う。 *3-5:https://www.agrinews.co.jp/p43453.html (日本農業新聞 2018年3月6日) 「縁辺革命」 牛の島にぎわい新た 「縁辺(えんぺん)革命」。今、離島や中山間地域など“田舎の田舎”ほど、若者が集まっている現象を指す。持続可能な地域社会総合研究所の藤山浩所長が名付けた。若い女性の推移を見ると、過疎指定市町村の4割を超える327市町村で流入が超過している。転入者が転出者を上回る人口の「社会増」を実現した過疎市町村も1割を超える。増加率の上位を占めているのは離島や山間部の小さな町村だ。藤山所長は「若者や女性の活躍する場があり、互いの顔が見える範囲の地域に、若者が向かう。小さな自治体こそ、若者の居場所をつくっている」と分析する。 ●8人で300頭超 五島列島最北端の離島、長崎県佐世保市の宇久島。佐世保港からの高速船は1日1便。人口は2000人、15年間で半減した。高校を卒業すれば誰もが島外へ出ていく。人口減の流れが当たり前だった島に「縁辺革命」が起きている。「20年前だったら、想定すらできないことが起きている。仲間ができてうれしい」。畜産農家の西尾光隆さん(31)が笑顔で語る。8年前に就農した西尾さんは当時、20年ぶりの農家と言われ、た。しかし今、20、30代の牛飼いは島に8人。畜産農家90戸1400頭のうち、8人が飼う牛は300頭を超え2割を占めるほどだ。「最終的に、無人島になるんじゃないかと不安だった。だから少しでも手伝えば、高齢農家が牛を飼い続けることができると思って、草刈りや種付け、できることは何でもやった」と振り返る西尾さん。家畜人工授精師として島を周り、父親と増頭を進めた。そんなふうに頑張っていると、同世代が毎年1人ずつのペースで畜産農家としてUターンしてきた。その一人、繁殖雌牛30頭を飼育する辻直哉さん(28)。県外に就職したが、島のコミュニティーと大きく異なる環境になじめず、3年前に島に戻った。実家の畜産を手伝う中で、獣医や西尾さんら仲間と知り合い、少しずつ経営に参画。今では「センスがある」と獣医師から褒められる。1年1産を上回る繁殖成績を残す。「廃れていくだけの島にはしたくない。同世代が多く、牛で島を盛り上げることがきっとできる」。都会の会社員時代は実感できなかった、役割と手応えを感じる。 ●大きな推進力 総務省が2月に発表した田園回帰の調査でも、人口が少ない地域ほど移住者が増えていることが分かった。北海道豊浦町、高知県大川村、鹿児島県十島村など人口5000人に満たない地域が並ぶ。佐世保市と合併した宇久島の潮流は、数字上で成果としては表れにくい。わずか8人。ただ島にとっては、大きな推進力だ。和牛部会会長の西尾政喜さん(58)は若手農家の台頭で、島が活気づいていると感じる。「最近『若者の立場で考えよう』と言う農家が増えたよ。農家以外から声を掛けられる機会も多く、明るい話題が島に広がってきた」と喜ぶ。島の基幹産業だった養蚕、福原オレンジが廃れた今、西尾さんは「島に残るは牛。若者が帰り、牛の島の将来像が描ける」と見据える。地域に、希望が見えている。 ●2015年 実質社会増減率 持続可能な地域社会総合研究所が、死亡者数を除いた転出入による社会増減率を算出すると、都市部より条件の厳しい小さな自治体で人口の社会増を実現していた。熱心な移住促進策で人口を増やしている。発足して3年目。イベントの参加者は小さな子どもから社会人まで広がりました。これからも、幅広い世代に食や農への関心を持ってもらい、面白さや奥深さを知ってもらえるよう活動していきます。(代表・篠崎智子=新潟大学) <農林漁業の担い手> *4-1:https://www.agrinews.co.jp/p43245.html (日本農業新聞 2018年2月11日) 集落営農世代交代 担い手づくり再起動を 集落営農が世代交代期を迎えている。まとめ役や機械作業をする人が見つからず困っているケースが全国的に見られる。集落営農の組織化や法人化に官民挙げて取り組んで10年。世代交代期を乗り切るため、担い手づくり運動の再起動が必要だ。集落営農は2002年の米政策大綱で「集落型経営体」に位置付けられ、国の政策支援の対象になった。07年の品目横断的経営安定対策の導入に合わせ、農水省や県、JAグループなどの農業団体が一体で育成に取り組んだ経緯がある。それから10年。集落営農数は全国に約1万5000(17年2月現在)に増えた。法人化した集落営農は約4700で全体の3割を占める。農水省は23年までに5万の目標を掲げ、法人化を促進する。集落営農もその対象の一つだ。集落営農が抱える主要な課題は2点ある。設立や運営の中核を担ってきたメンバーが引退時期を迎えたときに次の世代の新たなリーダ―を確保できるか。作業委託する高齢組合員が土地持ち非農家化し、地域農業との関係が薄くなることである。後継者のいない地域では、花や野菜を作るJAの青年部員に何度も頭を下げてオペレーターを引き受けてもらうなど、組織の継続に難儀している実態が各地で少なくない。中山間地域ほど人の手当てが深刻だ。新規の法人を増やすのも重要だが、設立して10年以上経過した集落営農の継続対策も怠ってはならない。“要員不足解散”を防がなければならない。そういう中、注目される動きの一つは集落営農の広域化である。佐賀県白石町の農事組合法人ほくめいは15の集落営農組織が合併して16年に誕生。経営面積は640ヘクタールに上る。合併前は集落単位の集落営農組織が後継者不足で役員が交代できない、オペレーターも成り手がないという問題を抱えていた。広域法人化までは一気にいかないが、集落営農法人同士でオペレーターや大型農機をやりくりして、農繁期の人手不足や機械の効率利用を図るという動きも各地に出てきている。愛知県農業振興協会が提案する「地域まるっと中間管理方式」も興味深い。地域の農地を全ていったん、農地中間管理機構に預け、その地域内に設立した一般社団法人が借り受ける。担い手・自作希望農家のすみ分けを柔軟に行う。農地集積率が高く、一社の設立手続きが容易、地域集積協力金の非課税化などのメリットを期待できる。こうした新たな展開を進める上で重要なのは、地域内の合意形成だ。何のための改革か、組合員が果たすべき役割は何か。こうした点が関係者全体に落ちないと、地域の農地を守るという目的の達成は難しくなる。その意味からいま一度、担い手づくり運動を行政、農業団体一体で再起動し、次の一手に踏み出してはどうか。農地集積にも良い効果を生み出すはずだ。 *4-2:https://www.agrinews.co.jp/p43243.html (日本農業新聞 2018年2月11日) 生鮮食品宅配が過熱 スーパー 続々と参入 異業種と連携強化 多様な需要に対応 青果や食肉などの食材や総菜など加工品を自宅に届ける宅配商戦が、過熱している。共働き世帯の増加など、利便性を求めるニーズの高まりを受けたものだ。大手スーパーが、異業種と連携して相次ぎ参入。主に首都圏で展開し、スーパーの常設店舗で伸び悩む売り上げを補う狙いがある。有機農産物を扱う宅配業者も主力3社が経営統合し、配送網の効率化を図り対抗する。食の宅配市場で、熾烈(しれつ)な主導権争いが始まっている。消費者の購買行動が変化している。矢野経済研究所によると、食品宅配市場の事業規模は2016年に2兆782億円となり、17年以降も年3%ずつ成長すると見通す。一方、17年の食品スーパーの売上高は10兆2806億円で、前年より0・4%減。青果物や食肉などの高値で減少幅は小さく映るが、中長期的に見ると減少傾向にある。食の宅配事業は、スーパー業界の将来をかけた、新たな戦略ともいえる。大手スーパーのイトーヨーカ堂を展開するセブン&アイ・ホールディングス(HD、東京都千代田区)は17年11月、通販メ業者のアスクルと連携した生鮮宅配「IY(アイワイ)フレッシュ」をスタートさせた。アスクルの物流機能を活用し、イトーヨーカ堂の宅配拠点から生鮮品を届ける。配送時間は1時間単位で細かく使用でき、利用者は40代の働く世代が中心だという。「まとめ買いではなく、簡便性の高い商品や調理キットなどを少しずつ注文する消費者をターゲットにしている」(同HD)。現在は東京都内の2区だけだが、18年度中に23区全体へ拡大する。 ●ネット事業展開 スーパーの西友(東京都北区)を傘下にする米・ウォルマート・ストアーズは1月、ネット通販大手の楽天と業務提携を結び、9月までにネットスーパー事業を展開すると発表した。イオン(千葉市)も、ソフトバンクやヤフーと、近くインターネット通販事業で提携する方向だ。ソフトバンクとヤフーが持つ顧客基盤と、イオンの食品をはじめとする幅広い商品力や物流網を組み合わせる。17年4月に先行して生鮮宅配に参入したアマゾンジャパンが存在感を高める中で、影響力のある買い物サイトの構築を進めていく。 ●有機は経営統合 これまで食品の宅配事業をけん引してきた有機農産物の宅配メーカーは、経営統合に活路を見いだす。最大手のオイシックスドット大地(東京都品川区)は、オイシックスと「大地を守る会」が17年10月に経営統合して誕生した。今年2月には「らでぃっしゅぼーや」を子会社化し、年間売上額は550億円を超える見通しだ。30、40代の子育て世代に強いオイシックス、シニアをターゲット層にする「大地を守る会」、東北から関西まで19の都市部で自社便の配送網を持つ「らでぃっしゅぼーや」と3社の強みを発揮し、販売拡大を図る。3社は連携後も、農産物にこだわる幅広い年齢層をターゲットに支持層の拡大を進める。有機農産物の登録生産者数を従来の2倍に当たる5100人に増強し調達力を高めたことに加え、物流経路を共有し効率を高める。大手スーパーに、有機農産物という付加価値で対抗する戦略だ。 *4-3:https://www.agrinews.co.jp/p43264.html (日本農業新聞 2018年2月13日) 外国人技能実習制度 受け入れ団体52農協 1月末時点「優良」認定は3 昨年11月に新制度に移行した外国人技能実習制度で、実習生を受け入れる監理団体の許可を受けた農協数は、1月末時点で52に上ることが政府のまとめで分かった。うち、研修生の受け入れ期間や人数を拡大できる「優良」認定を受けたのは3農協。優良認定を得るには、実習生の技能習得の支援や人権保護など、基本的な取り組みの積み重ねが求められる。新制度は実習生の保護などを目的に、実習生の受け入れ農家や監理団体を監督する「外国人技能実習機構」を新設。同機構から農家、監理団体ともに体制や取り組みが「優良」と認定されれば、実習生の受け入れ期間は最長3年から5年に、受け入れ人数の上限は倍にできる。旧制度では農業の監理団体は592団体(2015年度)で、うち、農協は79で、他は事業協同組合など。新制度の開始から1月末までに認定を受けた52農協のうち、優良認定は北海道のJAオホーツクはまなすと熊本県のJA熊本うき、茨城県の茨城中央園芸農協。農協以外の監理団体がどの程度、優良認定を受けたかは示されていない。他産業も含む全体では認定された監理団体は1888で、うち、優良認定は661だった。優良と認定されるには、同機構から120点満点で採点され、6割以上の得点が必要だ。受け入れ農家数に比べ十分な数の常勤役職員がいるかといった業務体制や、実習生が研修修了時に受ける試験の合格率、実習生の日本語学習への支援状況などが評価される他、実習生の失踪など問題が発生すれば減点される。JA熊本うきによると、優良認定を受けるのは決して簡単ではないとし、実習生との丁寧な関係づくりで、失踪を未然に防ぐなどの対応が重要になるとみる。一方、優良認定を得られていない関東のあるJAは、実習生の試験合格率などで得点が伸びなかったという。実習生にはこれまで試験の受験義務はなく、受験率が低かった状況も影響したとみられる。一方、冬場に作業がなく、実習生が1年未満で帰国する形態が定着している産地もあり、「そもそも優良認定を目指さない監理団体があることも想定される」(農水省)状況だ。 ●熟知した職員 確保を 外国人技能実習制度に詳しい日本農業経営大学校の堀口健治校長の話 優良認定を得た監理団体の中に農協系が少ないように見えるが、監理団体の認定は今後も進む見通しであり、数の多少に対する評価は現時点では難しい。実習生が農業現場に円滑に定着するには、農業の実態を十分に理解している監理団体が望ましい。その意味では、農協系の監理団体の役割への期待は大きい。だが、監理団体としての仕事に特化した専門家がいる事業協同組合と比べると、農協の場合、制度を熟知した職員の確保など、工夫が望まれる。(優良認定外の)特定監理団体としてまずは出発して、今後は、優良認定を目指す農協も出てくるのではないか。今後の動向に注目していきたい。 *4-4:http://www.kochinews.co.jp/article/160257/ (高知新聞 2018.2.14) 難民保護】冷たい「鎖国」続けるのか 不法滞在で入国管理施設に収容された外国人が、条件付きで解放された後、再び収容される事例が増えている。過去5年で約4倍に膨らんでいるという。入国管理当局が取り締まりを強化しているためだ。就労禁止違反などが理由になっている。問題は、再収容者には難民認定への申請者が多いことだ。認定審査は長期化する傾向にある。複数年に及ぶケースもある。生活のためにやむなく働く人が少なくない。取り締まり強化の理由も、納得しがたい。政府は2020年東京五輪に向けた治安対策を挙げる。不法滞在が犯罪の温床になる客観的なデータがないにもかかわらずだ。これでは本当に保護が必要な難民を救済できないばかりか、非人道的だと非難されても仕方がない。難民の保護義務を課した難民条約の精神にも反しないだろうか。日本はこれまで、難民の受け入れに消極的な「難民鎖国」と内外から批判されてきた。難民申請数は年々増加している。16年には前年比約44%増の1万901人が申請したが、実際の認定数はわずか28人だった。過去5年間でも30人を超えた年はない。欧米諸国は毎年、数千人、数万人単位で受け入れている。環境が違うとはいえ、桁が違いすぎる。再収容者の増加も、こうした政府の消極姿勢と無関係ではあるまい。日本はこの先も、冷たい「鎖国」のままでいいのだろうか。入国管理施設は原則、在留資格がなく強制送還の対象となる外国人を一時的に収容している。難民申請をしていたり、母国が身柄の引き取りを拒否したりする場合には収容が長期になる。入管当局は病気や人道上の理由から、拘束を解く「仮放免」にすることがある。就労の禁止や保証金の納付などが条件だが、ハードルが高い。精査する必要がありはしないか。仮放免になっても生活費を確保できなければ暮らしていけない。政府によれば、最初から就労を目的にした難民申請者も増えているという。仮にそうだとしても一律に就労を禁じれば、本当の難民を保護できない恐れがある。難民条約が不法入国を理由に処罰することを禁じていることも忘れてはならない。そもそも合法的に入国したり、準備万端で申請できたりする難民は少ないはずだ。移民や難民の受け入れには消極的な一方で、政府は数年間日本で働く外国人技能実習生の受け入れに力を入れている。本来、途上国の若者らに日本の技能を教え、母国の経済発展に生かしてもらう制度だ。ところが、現実には日本の労働力不足を補う手段になっている。実習生が低賃金や長時間労働を強いられる例も後を絶たない。国際社会に理解が得られない政策だ。政府のこうした姿勢の背景には、国民の関心の低さもあろう。抜本的な論議が求められる。 *4-5:https://www.agrinews.co.jp/p43240.html (日本農業新聞 2018年2月10日) ロボットで処理数増 食肉加工技術発表会 日本食肉生産技術開発センターは9日、ロボットなど先端装置を使った食肉加工技術を紹介する研究発表会を東京都内で開いた。食肉加工の機械化を進めることで省力化を図り、業界全体で人手不足に対応する。メーカーは、食肉加工の工程にロボットを導入することで、処理能力が高まったことを報告した。食肉加工メーカーのスターゼンミートプロセッサーは昨年から同社の食肉加工工場に、豚モモ肉の骨を自動で取り除く処理ロボットを導入した。ロボットの導入に伴い脱骨作業に携わっていた人員を5人減らすことに成功。また、1時間当たりの処理頭数が約2割増えたと報告した。機械メーカーのマトヤ技研工業は、豚枝肉の残毛を自動で除去するロボットを紹介した。食肉処理施設でと畜・解体された枝肉は、皮剥ぎ工程で残毛が付着してしまうことがあるという。手作業ではなくロボットで処理することで、正確性と生産性を高めることができる。2018年度中に開発予定だ。同センターの関川和孝理事長は、労働力不足や働き方改革が進む中で、「安全・安心で高品質な食肉生産を消費者に提供する必要がある」と強調した。研究発表会ではモノのインターネット(IoT)の活用についても報告があった。全国の食肉業者ら約150人が参加した。 <水産業> PS(2018年3月24日追加):*5のようなクロマグロはじめマダイ・フグ・コイ・貝類・ノリ・コンブ等々、現在では多くの水産物が養殖されている。このうち魚の場合は、生産コストの半分以上をえさ代が占めるため、安価な飼料を開発すれば輸出可能で、昆虫・ユーグレナ・植物など魚粉以外の飼料を検討するのがよいと考える。 *5:http://qbiz.jp/article/130191/1/ (西日本新聞 2018年3月21日) 鷹島でマグロ「完全養殖」 双日グループ 9月出荷へ、18年は2000尾 長崎県松浦市の鷹島でクロマグロの養殖事業を手掛ける大手総合商社の双日が、人工的に卵からふ化させる「完全養殖」に参入し、9月ごろ出荷を始める。クロマグロは近年資源量が減少し、天然の稚魚を使う通常の養殖に対していけすの上限などの規制がかけられていることから、水産大手や商社が相次いで完全養殖に参入。双日も市場の動向やコストを見極めて生産量を拡大する方針だ。鷹島での通常の養殖は、双日子会社の「双日ツナファーム鷹島」が2008年に始め、現在年間約1万尾(約400トン)を出荷。長崎県の対馬や五島列島などの養殖場と比較して、海水温が低いことから身が締まっているのが特徴で、特に赤身の人気が高いという。18年は完全養殖のクロマグロ約2千尾の出荷を予定している。今後、通常の養殖を含めて年間最大1万3千尾まで増やす計画。双日によると、完全養殖は通常の養殖よりも成育期間が長めで、生産コストの半分以上を占めるえさ代の抑制が課題だという。クロマグロの完全養殖はすでに、マルハニチロ、極洋、日本水産の水産大手3社のほか、商社の豊田通商などが実施。双日の担当者は「資源の安定供給のために完全養殖は必要だが、消費者の認知度はまだまだ。まずは他社とともに完全養殖の市場拡大を図りたい」としている。 <種子の特許権> PS(2018年3月25日追加):*6のように、民間企業の参入促進のため、種子の安定供給を都道府県に義務付けてきた種子法を3月末に廃止するそうだが、デュポンパイオニアやサカタのタネなど、意欲的に種子の生産に参入して成功してきた企業は多い。一方で、各地域の気候に適応し、日本人のニーズに合った種子を開発して、高すぎない価格で販売するには民間企業では不十分で、何でも民営化さえすればよいというものではない。従って、種子は農業発展の重要な要素であるため、都道府県が現行の体制を維持することは必要で、国民の税金を投入して開発した優秀な種子の特許権(国民の財産)は、世界でとっておくことが必要だと考える。 *6:https://www.agrinews.co.jp/p43590.html (日本農業新聞 2018年3月21日) 「種子法」廃止受け 都道府県 18年度は体制維持 新ルール作り検討 本紙調べ 種子の安定供給を都道府県に義務付けてきた主要農作物種子法(種子法)が3月末に廃止される中、2018年度は、全都道府県が種子関連事業をおおむね維持し、安定供給の体制を継続する方針であることが20日、日本農業新聞の調べで分かった。地域に適した品種の維持は行政の管理が不可欠との姿勢。種子生産に行政が責任を持つ新たなルール作りに動く県も出始めた。ただ、同法廃止の狙いは民間の参入促進にあるため、種子を企業が握る危うさは残る。19年度以降も、行政の動向に注視が必要だ。全都道府県に、聞き取り調査した。その結果、18年度は種子法に代わる要綱を作成するなどして現行の体制を維持する方針。その上で、新たな制度や仕組みを設ける動きも出ている。全国一の種もみ産地の富山県は18年度、新規事業で種もみ生産技術拠点の整備に着手する。民間や他県の育成品種の原種を病気のない状態で供給するため、隔離圃場(ほじょう)や検定温室を整備する。埼玉県は18年度から、種子産地の強化と若返りを図る新規事業を始める。他産地との連携や共同乾燥施設の設置といった解決策を探る。若い生産者の掘り起こしや技術継承の方策なども検討して「産地強化計画」を作成する方針だ。米産地の新潟県は、同法に代わり稲などの種子の安定生産と供給体制を維持する条例を作成する。2月に条例案を県議会に提出し、4月1日の施行を目指す。兵庫県も新たな条例の制定を進めており、4月1日の施行を目指す。北海道は18年度に現行の体制を維持しつつ、19年度以降に条例制定を含めて検討する方針だ。都道府県から共通して「優良品種の維持と供給に行政の関与は不可欠」との声が上がった。この他、「地域の気候に適した独自の品種が求められ、育成者の県が主体的に関わることが不可欠」(東北の県)などと、行政が一定の役割を果たす意向が多数を占めた。「なぜ種子法を廃止したのか分からない」などとして、廃止理由に疑念を示す声もあった。同法は1952年の公布以来、米、麦類、大豆の優良な種子の安定供給を都道府県に義務付けてきた。しかし、規制緩和を図る政府は17年、同法が「民間の品種開発意欲を阻害している」として廃止法案を成立させた。農水省は同法廃止について17年11月、都道府県に対して通知を発出。「これまで実施してきた業務を直ちに取りやめることを求めていない」としつつ、種子生産について「民間の参入が進むまでの間、行政の知見を維持し、民間への知見提供を促進すること」とし、民間の参入を促す取り組みを求めている。 <最先端のハウス> PS(2018/3/26追加):JA全農は、*7のように、生産・販売のノウハウを持つJAさが及び全国屈指の収量を誇る地元篤農家と連携して大規模なハウスを建設し、温度・湿度・CO2濃度などの複合制御技術を導入してキュウリの生育に最適な環境を作り、清掃工場で発生する余熱やCO2を活用して、佐賀県内平均の約2倍となる10アール当たり50トンの目標収量を掲げているそうだ。これは、環境にはプラスで安価に生産性を上げようとしている点が頼もしい。 *7:http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196558 (佐賀新聞 2018/3/24) キュウリ実証施設整備へ 全農、佐賀市に全国3例目、JAさが、篤農家と連携 大規模多収モデル確立 JA全農は、キュウリ栽培の高機能実証施設「ゆめファーム全農」を佐賀市に整備する準備を進めている。生産と販売のノウハウを持つJAさがと、全国屈指の収量を誇る地元の篤農家と連携し、施設の設置から栽培管理・収穫販売までのノウハウを蓄積。農業の担い手減少が課題となる中、大規模・多収のモデルとしてパッケージ化し、全国に普及を目指す。「稼げる農業」の確立を目指した取り組み。県内は施設キュウリの栽培レベルが高いことから計画地に選ばれた。正式決定すれば、栃木県の施設トマト、高知県の施設ナスに続いて全国3例目となる。施設は約1ヘクタールと大規模で、高収量が期待できる高軒高ハウスを建設する。温度や湿度、二酸化炭素(CO2)濃度の複合制御技術を導入してキュウリの生育に最適な環境を作り出し、情報通信技術(ICT)で栽培管理データを蓄積、解析するという。建設場所は佐賀市高木瀬の清掃工場西側で、市は新年度当初予算に約4億3千万円を計上、約2・5ヘクタールを取得、整備する。清掃工場で発生するCO2や余熱を活用し、10アール当たりの目標収量は県内平均の約2倍となる50トンを掲げる。全農やJAさがの担当者らは昨年、先進地のオランダを視察。今月13日には、武雄市にある新規就農者の研修施設「トレーニングファーム」を見学し、高い技術や収量を誇る県内の生産者とも意見交換した。JA全農の担当者は「生産者数が減る中、今の国産の生産量を維持するためにも、生産量の最大化と面積の拡大にこだわっている」と説明。「全農としてキュウリ栽培の能力があるわけではなく、地元の生産者に指導していただく立場になる。全農とJA、生産者が三位一体となり、全国展開できる普及の形態を考えていきたい」と話す。 <食品のサイズ> PS(2018年3月28日追加):*8のように、一口サイズのフルーツに注目が集まっているそうだが、私は、前から、長野県のリンゴなど日本の果実は一個のサイズが大きすぎると思っていた。これは、ニュージーランド産のリンゴを見た時に意識したことで、その大きさなら切って食べても一度で完食でき、保存の際に生じる色や味の劣化がなくて便利だと思われた。なお、長野産リンゴの味はよいので、サイズの変更は、品種ではなく栽培の仕方を変え、一枝につく実を多くすれば、利益を増やしながら直ちにできる。また、贈答用でも、日本の果実は大きくすることに力を入れすぎていて、一人暮らしや核家族のニーズを調査していないように見える。 *8:https://www.agrinews.co.jp/p43649.html (日本農業新聞 2018年3月28日) ミニ果実 “歓迎”単身世帯 スイーツに“最適” 「切らずに」「丸かじり」 手軽にフルーツを食べたいという消費者のニーズが高まる中、一口サイズのミニフルーツに注目が集まっている。各産地は、食べやすさや加工のしやすさをアピールし、消費者や製菓店などに売り込む。丸ごとケーキに使えるなど、見た目のインパクトも特徴。食べ切りサイズで無駄がなく、増加する単身世帯や核家族向けの商材としても期待が掛かる。(斯波希) ●有望品種拡大へ 大阪府でイチジク イチジクの生産量全国3位を誇る大阪府は、ミニイチジクの産地化に乗り出している。主力品種「桝井ドーフィン」の3分の1の20~40グラムの大きさで、皮ごと食べられる簡便さや加工のしやすさが売りだ。府産のミニイチジクを「宝石フィコ」の統一ブランドでPRする戦略を描く。府内では約41ヘクタールでイチジクが生産され、全国の収穫量の1割ほどを占める。簡便さを求める消費者や、果実を食べる習慣がない消費者向けの販売戦略として、ほとんど栽培されていないミニイチジクに着目した。品種は海外原産の「イスキア・ブラック」と「ネグローネ」が中心。癖がなく食べやすいのが特徴という。病害虫への抵抗性が強く、栽培しやすいメリットもある。生産者らでつくる大阪府果樹振興会や研究機関が連携し、ブドウに続く特産品の柱に育てたい考えだ。同振興会の講習会で紹介するなど、生産拡大を目指している。本格的な流通は2、3年後を見込む。2017年産では、3個入りパック二つをセットにして1000円で試験販売したところ、24セットが完売したという。丸ごと包んだ「イチジク大福」を府内の和菓子メーカーと共同開発するなど、製菓店向けのアピールにも力を入れる。約40アールでミニイチジクを栽培する、羽曳野市のふじいいちじく園の藤井延康さんは「仲間を増やしてブランド化し、高単価につなげたい」と期待する。ミニイチジクは、富山県でも栽培が広がっている。稲作農家が水稲の育苗ハウスを活用し、新たな園芸品目として導入する動きが盛んだ。ケーキなどの素材として、洋菓子店などから引き合いが強いという。 ●キウイ、リンゴ、柿 香川県では、県と香川大学が育成した一口サイズのキウイフルーツ「さぬきキウイっこ」の生産が広がっている。平均40グラムほどで、爪で割って一口ゼリーのように簡単に食べられるのが特徴だ。平均糖度が高く、キウイ特有のひりひり感もない。県によると、栽培面積は7・5ヘクタール(16年度)。「簡便さと、他にはないかわいらしさが受けている」(県産品振興課)と手応えをつかむ。“丸かじり用”としてミニサイズのリンゴをアピールするのは長野県だ。県果樹試験場が、一般的な品種の半分程度、150~200グラムの「シナノピッコロ」と「シナノプッチ」を育成。切らずにそのまま食べ切れるリンゴとして、直売所などで流通する。「贈答用は大きいサイズが好まれるが、少人数の家族が増え、食べ切りサイズが求められている」(栽培部)。岐阜県や新潟県などで生産されている柿「ベビーパーシモン」も、直径約3センチ、20~30グラムほどの一口サイズで、皮をむかずに食べられる。岐阜県では17年度からスーパーでの取り扱いが始まるなど、出荷量が拡大しているという。 ●希少性生かし まず業務向け 果実の流通に詳しい青果物健康推進協会の近藤卓志事務局長は「まずは、希少性や特異性を生かし業務向けで生産を拡大した上で、簡便さを求める消費者向けにアピールする長期的な視点が必要だ」と話す。 <地方の豊かさ> PS(2018年3月29日追加):*9-1のように、鹿児島県志布志市のJAそお鹿児島ピーマン専門部会は新規就農者育成の先進地として有名だそうだ。しかし、近年は農業法人もできたため、最初は農業法人で給料をもらって働きながら技術を学び資金を貯めて独立する方法もあり、こちらの方が新規就農者にとっては経済的不安がないかもしれない。どちらにしても、稼げる農業を行えることが前提になる。また、*9-2のように、人口減による収入減で小規模な市町村の水道事業の経営が厳しくなるそうだが、こういう地域は、都会のように不潔で不愉快な過度の節水を行う必要はなく、水道の水を飲んだり、新鮮な農水産物を食べたりすることも可能で、暮らしは豊かなのである。さらに、きれいな水が余っている場所なら、ミネラルウオーター・炭酸水・お茶などを作ったり、電気分解して水素燃料を作ったりすれば、水も収入源にできる。 *9-1:https://www.agrinews.co.jp/p43654.html (日本農業新聞 2018年3月28日) [未来へ2]小さな一歩積み重ね 技術も農地もない都会の若者が次々と就農する産地がある。新規就農者育成の先進地として全国でも有名な鹿児島県志布志市のJAそお鹿児島ピーマン専門部会。部会92人のうち7割が農外からの就農者で、平均年齢は40代。就農し子どもを育て家を建てるIターンを見て、「農業では生活できない」と思い込んでいた地元の後継者が就農するケースも目立つようになった。新規就農の実績を残してきた。だが、それでも、地元の農家やJA、農業公社の担当者は口をそろえる。「若者育成に成功した地では、決してない」と。研修生を呼び込み、国に先駆けて就農支援の仕組みを構築したが、当初は夜逃げ同然に都会に戻ったり、地域住民と衝突したりする若者もいた。地元農家の有野喜代一さん(51)は「失敗をいっぱい経験した。ただ、実績が上がらなくても、ばかみたいに長年若者の受け入れを続けてきた」と振り返る。若者と地元農家が価値観やルールの擦り合わせを「一歩ずつ積み重ねただけだ」と言う。その模索は今でも続く。年間300もの視察を受け入れる同部会。恵まれた日照条件やJA、行政の連携体制など、「特殊事例」と見られることも多い。だが、目に見える好条件だけに、若者が引き寄せられるわけではない。鹿児島市から移住し研修中の安田有佑さん(27)は「移住や就農の条件で挑戦の地を決めたわけではなく、紹介してもらった縁が大きい」と明かす。縁が生まれたのも、地域が危機感を持ち、努力を重ねてきた裏返しでもある。新規就農を分析するJC総研の和泉真里客員研究員は、先進地に対し他の産地やJAは、「あの地域だからできた」と別格扱いし、学ぶ姿勢を持たない場合が多いと感じている。「素人の若者を農家に育てる道のりは、ひたすらに地道で時間がかかる。営農指導員や先輩農家が温かく声を掛ける、小さくても具体的な取り組みをまずはまねすることが、若者育成のポイントだ」と指摘する。地方創生の“トップランナー”とされる島根県海士町。若い移住者を多く受け入れ、高校を再生するなど、数々の取り組みを実践する。群馬県出身で、同町に移住した農家、宮崎雅也さん(36)は、地方創生について、自らの体験を基に、こう感じている。「夢を抱いて入ってくる若い世代と地域を長年守ってきた高齢者たちが連携し、息長い取り組みを積み重ねるしかない」。若者と築く農業・農村の未来には、正解も特効薬もない。長い年月を要する。模索する道のりに、若者が育つ可能性が見えてくる。 <現場からの提言> ・世代間連携を密に ・特効薬はない、息長く ・先進地の経験に学ぶ *9-2:http://qbiz.jp/article/130444/1/ (西日本新聞 2018年3月26日) 水道事業の維持策検討 人口減少による料金収入減に備え 総務省は、小規模な市町村を中心に今後、人口減少で料金収入が減り、水道事業の経営が厳しくなるとして対策の検討に乗り出した。有識者研究会が、料金値上げの在り方や広域化推進などサービス維持策を話し合い、10月ごろ報告書をまとめる。水道事業は原則、市町村が経営する。水の需要は、人口減や節水機器の普及で減っており、厚生労働省は、2065年には00年の6割程度になると推計。料金収入は04年度をピークに減少している。一方で高度経済成長期に整備した水道管などが老朽化、改修費用の増加が見込まれる。総務省は、周辺との事業統合といった広域化や民間委託の検討を促してきた。しかし地理的な問題や料金に開きがあることなどが理由で、自治体間の調整が進まないケースがある。研究会は、人口規模に応じて収支を試算し、適正な料金の値上げ幅を検討。事業全体の統合が難しい場合の対策として、情報通信技術(ICT)を活用した一部連携の有効性を探る。民間委託の推進策や国の支援策も検討する。 PS(2018年3月29日追加):*10-1のように、総合商社は優秀な男子大学卒業生を集めながら、他国より高い価格で原油を購入することしかできず(そんなことなら、誰でもできる)、他産業に迷惑をかけてきた。そのため、エネルギー改革に伴い、原油・石炭・ウランなどのエネルギー資源の輸入に携わっていた外国語のできる社員の多くを農林水産物や水素燃料の輸出に回し、しっかりした市場調査の上、高い付加価値で輸出できるようにしたらどうかと考える。なお、*10-2のように、九州7県の工場立地件数が前年比18.8%増で、食料品が最も多く、輸送用機械器具や金属製品も増加したのはよかった。    大学生の人気就職口 九州の工場立地件数 新国富指標(豊かさ) *10-1より *10-2より 2018.3.26西日本新聞 *10-1:http://qbiz.jp/article/130722/1/ (西日本新聞 2018年3月29日) 男子は総合商社が上位3社独占 大学生の就職人気企業ランキング 就職情報会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース(東京)が28日発表した2019年卒業予定の大学生らの就職人気企業ランキングによると、男子文系の首位は三井物産で、上位3社を総合商社が独占した。人気を誇ってきた銀行は、26年ぶりに10位以内に一つも入らなかった。女子の首位は文系が3年連続で東京海上日動火災保険。理系は明治グループだった。女性が長く働きやすい環境づくりが評価されたとみられる。銀行の低迷について、ヒューマンリソース社は「マイナス金利政策に伴う事業環境の厳しさや、人工知能(AI)活用による業務量削減などが影響した」と分析している。 *10-2:http://qbiz.jp/article/130695/1/ (西日本新聞 2018年3月29日) 九州の工場立地 18.8%増の95件 リーマン後2番目の高水準、設備投資が活発化 九州経済産業局が28日発表した2017年の九州7県の工場立地件数(電気業を除く、速報)は前年比18・8%増の95件だった。工場立地面積は同2・4倍の139・3ヘクタール。いずれも2年ぶりに前年を上回り、リーマン・ショック後の2009年以降、2番目に高い水準となった。全国に占める工場立地件数の割合は9・4%と前年から1・3ポイント、工場立地面積の割合は11・3%と6・1ポイント上昇した。業種別では、食料品が最も多い25件で、前年を上回った。輸送用機械器具(15件)、金属製品(11件)も増加した。県別では、福岡県(34件)、長崎県(12件)、熊本県(13件)、宮崎県(12件)で増加。佐賀県(7件)と鹿児島県(10件)は横ばいだった。大分県(7件)は前年を下回った。設備投資予定額は1134億円で、6年ぶりに1千億円を超えた。予定従業員数は3395人で前年のほぼ2倍となった。経産局は「投資見込みの伸びに歩調を合わせて、工場立地としての用地取得が伸びたのではないか」とみている。 <ふるさと納税と農林漁業> PS(2018.3.30追加):*11の「ふるさと納税」は、①子どもの教育費や高齢者の医療・介護費を地方が負担しながら、生産年齢人口になると都会に住んで税を支払う人が多いため、地方が財政難に陥る構造を緩和すること ②主権者である納税者が使い道を指定して寄付する文化を育てること などを目的として、私が提案してできたものである。その私は、返礼品の割合を指定するなど、総務省が地方自治体の箸の上げ下ろしにまで口を出すことには反対で、何をどうするかは寄付を受ける地方自治体が決めるのがよいと考える。もちろん、返礼品を地場産品にした方がその地域の産業振興に寄与するが、それには地域の工芸品も含んでよい筈で、それは寄付を受ける自治体と寄付をする納税者が選択することで、総務省が指示すべきことではないように思う。ところで、今年の自治体別「ふるさと納税額」とその順位はどうだったのだろう?      梅 桜と菜の花 桃 梨 みかん (問題:どの順番に、また何月に咲くか、知っていますか?) *11:http://www.sankei.com/economy/news/180328/ecn1803280003-n1.html (産経新聞 2018.3.28) ふるさと納税の返礼品に地場産品を! 総務省が通知へ 総務省が「ふるさと納税」の返礼品について、原則として地場産品とするよう地方自治体に求める通知を近く出すことが27日、分かった。納税額を増やすため、他地域の特産品やカタログギフトなどを返礼品にする自治体も出てきている。通知を通じ、生まれ故郷や被災地に対する貢献や、地場産業の振興といったふるさと納税の本来の趣旨を徹底する狙いがある。総務省は昨年4月の通知で、返礼品の調達額を寄付額の「3割以下」とする目安を示したほか、商品券や家電など換金性や資産性の高いものは送らないよう求めた。今年の通知では、初めて返礼品を地場産品とするよう自治体に適切な対応を求める。ただ、姉妹都市の特産品は可能とするなど例外も認める方向だ。背景には、自治体間の返礼品競争が過熱し、「ふるさと納税の趣旨とかけ離れてきている」(政府関係者)という現状がある。具体的には、佐賀県の自治体が北海道夕張市の「夕張メロン」を、長野県の自治体がフランス産高級シャンパンを返礼品にしたり、岐阜県の自治体が「松阪牛」などが選べるカタログギフトを返礼品にしたりするケースがあった。 <農業の後継者と法人化> PS(2018年3月31日追加):*12-1のように、大分県産の干しシイタケ生産量が高齢化と後継者不足で半数以下に減ったのは、それを使っている私にとっては人事ではないが、農業生産法人にして人を雇用すれば、品質を維持しながら生産を続けられるのではないだろうか。また、*12-2のように、Iターン・脱サラでアスパラを生産して成功している人もいる。なお、佐賀県のアスパラは、このブランドではないが、関東でも販売され、私も使用している。 *12-1:http://qbiz.jp/article/130913/1/ (西日本新聞 2018年3月31日) 干しシイタケ生産者激減に危機感 30年で半数以下、平均73歳 生産量トップの大分県、移住研修者に給付金 干しシイタケの生産量が全国トップの大分県。一方で、高齢化や後継者不足により、生産者がここ30年近くで半数以下に減っている。危機感を強める大分県は2018年度から後継者育成の新事業を実施する。3月下旬、大分県別府市の天間地区。スギ林の下に、長さ約1・2メートルのクヌギの原木がずらりと並ぶ。原木に生えたシイタケを、小川健(たてき)さん(70)が次々と収穫していた。この道30年以上のベテラン。昨年の「第65回全国乾椎茸(ほししいたけ)品評会」(日本椎茸農業協同組合連合会など主催)で最高賞の農林水産大臣賞を受賞した腕前だが「まだ満足していない」と、品質向上に余念がない。作業は妻康子さん(66)と2人。子ども2人は独立し「後継者がいないのが悩み」という。県によると、県内の干しシイタケ生産者数は1989年が9406だったが、2016年は半分以下の4015に減少。高齢化も進み、平均年齢は16年時点で73歳だ。原木を伐採する作業が重労働で、後継者不足を招いているという。生産量も16年は1144トンで、2302トンだった1989年の半分以下。それでも全国の4割以上のシェアを誇る。技術力も高く、第65回全国乾椎茸品評会で、大分県は19年連続51回目の団体優勝を果たした。県は「質、量ともに日本一の全国ブランドを守り続けたい」と、18年度から後継者育成の新事業を導入する。県外から移住して干しシイタケづくりの研修に取り組む55歳未満の人に、年間50万〜75万円を給付する。給付金の半額は受け入れ市町村が負担、研修先は優良生産者が担う。小川さんも「習いたい人がいれば喜んで教える」と意気込む。「50代でも十分若手」と県の担当者。収入については「生産規模が小さいうちは専業で生計を立てるのは難しいが、作業が一段落する夏場に別の仕事をすれば大丈夫」としている。県林産振興室=097(506)3836。 ◇ ◇ ●中国産に押され生産量大幅減少 林野庁によると、全国の生シイタケ生産量はここ約30年、年間6万5千〜8万トン前後で推移。これに対し干しシイタケは1986年の約1万4千トンから、2016年は2734トンと大幅に減少した。干しシイタケは水で戻す手間がかかり、消費が減少していることが背景にある。安い中国産に押されている面もある。シイタケ生産は屋外での原木栽培と屋内での菌床栽培がある。大分県によると、干しシイタケは原木栽培が中心。菌床栽培で育つシイタケは、乾燥させると小ぶりになるためという。大分県に続く干しシイタケの生産地は宮崎県(16年に523トン)で、3位は熊本県(205トン)。大分、宮崎、熊本の3県で全国生産量の7割近くを占める。 *12-2:http://qbiz.jp/article/128119/1/ (西日本新聞 2018年2月18日) Iターン就農の成功モデルに 脱サラ後アスパラ生産 佐賀・太良町の安東さん 佐賀県太良町多良のアスパラガス農家、安東浩太郎さん(38)がIターン就農の成功モデルとして注目されている。“脱サラ”して大阪市から移り住み5年前に栽培を始め、独自の生育方法と販路を確立した。多良岳の清らかな水で育てた商品は「森のアスパラ」としてブランド化し、東京の八百屋や福岡の飲食店に直接出荷している。今春からは研修生を受け入れる予定で培った技術の普及にも力を入れる。 ●独自の栽培、経営確立 林野庁の「水源の森百選」に認定された多良岳のふもと。南向きで日当たりの良い標高約150メートルの山肌にビニールハウス14棟(計約30アール)が並ぶ。「夏は平地より涼しく風通しがいい。高温障害になりにくいこの土地はアスパラ作りに最適です」。1月下旬、安東さんは2月末〜10月末の収穫期に向けてハウス内に堆肥をまいた。北九州市出身。2002年に福岡県内の大学を卒業し、大阪市内で不動産会社などに勤務した。「退職後は地元の九州に戻って、のんびり自給自足の生活をしよう」と考えていた。転機は09年1月だった。同市であった就農支援のイベント「新・農業人フェア」で吉野ケ里町の農業法人に興味を持つ。「農業は担い手の高齢化が進んでいる。若いうちに参入した方がビジネスチャンスがあるはず」。意を決して10年4月に会社を辞めた。 ■ ■ 吉野ケ里町の農業法人で2年間、キャベツやコメの生産と経営を学び、妻の美由紀さん(37)の出身地、太良町で営農しようとしたが農地が見つからなかった。農協の契約社員として同町や鹿島市の農家を手伝い、地元との信頼関係を築くうちに知人から荒れたミカン畑を紹介された。安東さんは同町で盛んなミカン栽培での競争を避け、植え替えが不要など初期投資を抑えられるアスパラに懸けることにした。県と太良町の補助金を活用してハウスの整備を進めて13年に農業に就いた。「ベテラン農家との違いを出すため出荷量より味で勝負する」。液肥、固形、化学、有機など複数の肥料を試し、一番アスパラに合う肥料を選んだ。酸性の土壌を中和するため、カルシウム分を含む竹崎カニやカキの殻を肥料に混ぜた。試行錯誤の末に商品化した森のアスパラは鮮やかなエメラルドグリーン色が特徴で筋が少ない。みずみずしくて軟らかいので生でも食べることができる。料理人からは「うま味が強い」「味が濃い」と好評だ。 ■ ■ 安東さんは農業団体を介さずに直接出荷している。「肥料の種類や出荷先、収量は全て自分で決める。補助金をうまく使って栽培法を研究すれば農業の独立経営やブランド化は可能」と力を込める。小規模事業者の経営相談に無料で応じる「県よろず支援拠点」の協力でホームページを作成し、独自のロゴもデザインした。Iターン就農のモデルとして県から評価され、本年度の佐賀農業賞「若い農業経営者の部」で最優秀賞に輝いた。今春からは、希望者に無償で農業技術や経営について教える。「農地探しやビジネスを確立するまでに苦労した経験を研修生に伝えたい」と意気込む。研修を予定する熊本県出身の元会社員の冨士川聡さん(39)は「友人やお客さんに農作物で喜んでもらい、感謝の声を聞きながら働くのが夢」と目を輝かせる。安東さんは「太良にはカキやカニ、金星佐賀豚、牛肉と『うまかもん』がたくさんある。大好きなこの町にどんどん移住者が来るようにしたい」と話し、町の活性化にも一役買う。

| 農林漁業::2015.10~2019.7 | 04:21 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

PAGE TOP ↑