左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

|

2019,03,19, Tuesday

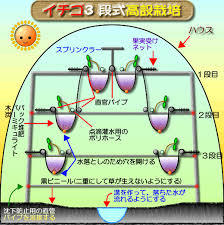

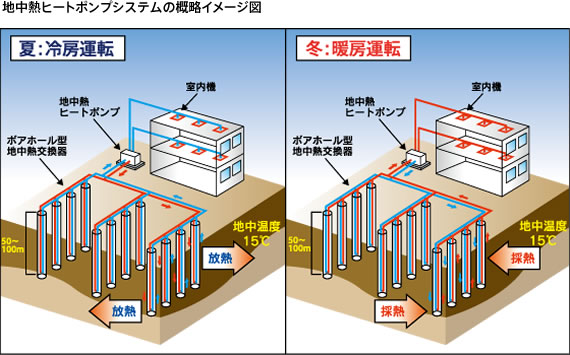

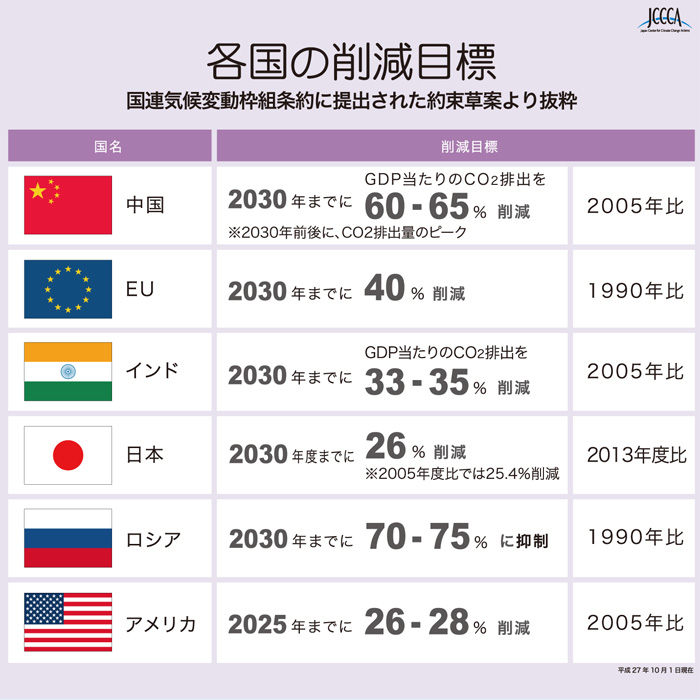

梅の花 桃の花 瀬戸内の桜 アーモンドの花 レモンの花と蜂蜜 (図の説明:春は梅の花に始まり、桃・アーモンド・桜・レモンと続き、花があるからには蜂蜜がとれて実がなる。掲載の写真は、どれも日本国内で、日本産のレモンは美味しい) (1) 日本の食料政策について 1)食料自給率が低い理由は? 我が国の食料自給率は、*1-1-1のように、38%と先進国の中でも最低である上、耕地面積はこの10年で4%減り、農業現場は高齢化が進んで労力不足が深刻となり、生産基盤の弱体化がさらに進みかねないが、そうなった理由は、戦後の農業政策に失敗が多すぎたからだと言わざるを得ない。 失敗の原因は、主に「①主食とされる米麦の価格や供給を政府が管理する制度(食管法)が、太平洋戦争中の食料不足だった1942年に制定され、それが1995年に『主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)』が施行されるまで続いたこと」「②1970年代になると米が余って備蓄米が年間生産相当量まで達したため、政府主導で減反政策を推進して耕作放棄地を増やしたこと」である。これは、時代が変わっても既得権を離さず管理を続けたがる役所の性格によるものだが、政府が管理しすぎると、よい意味での市場原理が働かず産業に競争力がつかないため、成長が遅れる。これは、昔の社会主義・共産主義経済の行き詰まりと同じ現象だ。 また、「③2004年に『主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(食糧法を大幅に改正)』を施行して誰でも自由に米を販売・流通させることが出来るようにした」「④輸入も一定額支払えば自由に行うことができるようにした(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E7%B3%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6 参照)」などの改正もあったが、これらは1970~1980年代にはやっておかなければならなかった改革で、時代に合わせて変化しなかった結果、農業は所得が低いため次世代が参入しにくく、衰退が続く産業になった。そのほか、「⑤農業は製造業と比較して、大切にされなかった」という経緯もある。 2)貿易自由化は正しい意思決定だった? そのため、TPP11やEUとのEPAの中で日本の農業は生き残れるのか心配だが、世界の人口は確実に増えており、中長期的には食料が逼迫するので、農業はじめ食品産業に追い風が吹くのは間違いない。その時、IT・データ・自動車を食べることはできないため、国民の食料確保(食料自給率)は、まじめに考えておかなければならない重要な課題である。 なお、まじめに取り組んでいる地域JAも多いが、これまでの経緯から、*1-2-1・*1-2-2のように、米の補助金政治・補助金行政に頼りがちな地域も多い。こうなると、*1-2-4のように、国産米が高値となり、安価な米を求める消費者は豪州産米を使わざるを得ない変なことになる。 このような政府の政策に翻弄されない農業を行うには、生産性を向上させ、*1-1-2のように付加価値を上げ、補助金に頼らない農業を作るのが正攻法で、そうなると財政の無駄遣いもなくなる。 3)農家所得を高める方法について 農家所得は、「ア.農業収入 – イ.農業経費[i)機械の減価償却費 ii)エネルギー代金 iii)資材購入費 iv)労務費 v)販促費等)] + ウ.補助金」であるため、農家所得を増やすには、アの農業収入を増やし、イの農業経費を減らして、ウの農業補助金もできれば増やしてもらう方法しかない。 そして、アの農業収入を増やす方法は、付加価値の高いものを多く作ることしかないため、①栽培面積を増やす ②他では作れないものを作る ③品種改良する ④自然エネルギーを使った自家発電電力や副産物を販売する 等々の方法がある。 イのうち、機械の減価償却費を減らす方法は、「(生産国にかかわらず)安い機械を選択する」「農業生産法人や集落営農等の集団で機械を購入して、一人あたりの負担を軽くする」などが考えられるが、日本では製造業のために農業が犠牲にされ続けた。また、エネルギーは、「自然エネルギーを使って自家発電する」「動力は電力にして自家発電で賄う」「エネルギー会社に交渉する」等が考えられる。 さらに、資材購入費は、独占や寡占になると価格をつり上げられるので、JAだけでなく、その他の資材販売会社とも価格を比較し、安くて品質のよいものを選択できるようにすればよい(既にそうなっている)。また、労務費は、今回JAがセッティングした外国人労働者を繁忙期だけ雇えるシステムや農福連携、繁忙期のアルバイト雇用など、栽培面積の増加に労務費が比例しない人の使い方もある。販促費は、これまでは農協による国内販売が殆どだったが、他産業のように商社等を使って輸出する方法もある。 ウの農業補助金を増やしてもらう方法は最も安易だが、国が農業に口や手を出しすぎると統制経済となり、よい意味での市場原理が働かなくなるため、日本の農産物の競争力を弱める。 なお、農水省は、*1-1-3のように、中長期的な農政の方向性を示す食料・農業・農村基本計画の見直しについて、秋から有識者らで構成する審議会での議論を始め、生産現場の声をより反映させようと農業者から意見聴取するそうだが、物は消費者がいて初めて売れ、消費者によって磨かれるため、政府が生産者の意見だけを重視しているのは間違いだ。 もちろん、何も聞かずに「えいやっ」と政策にするよりは農業経営の現状・課題に関して農家や食品事業者の声を聴いた方がよいが、全方位の要望を聞いた上で客観的な市場調査による裏付けをしていなければ、いくら丁寧な言葉で議論しても的外れの政策ができる可能性が高い。 (2)中山間地政策について     (図の説明:中山間地の定義は不明だが、中山間地に合わないのは穀物の大規模生産だけで、高度・気温・傾斜・草地を利用するなどの工夫によって、他ではできない生産方法があるだろう) 農水省は、*1-2-3のように、農地保全協定を集落等で作成すれば①外部からの人材確保 ②住み続けられる地域づくりに向けた生活環境の充実 ③農作業の効率を高めるためのスマート農業推進 に、2019年度の中山間地域等直接支払制度で加算措置を設けるそうだ。もちろん、中山間地の農業も継続が望まれ、そのためには①②③が必要だが、次第に自立して欲しい。 なお、*1-3-1の鶏卵・養鶏は、中山間地でもでき、物価の優等生で輸出競争力もあるのに生産調整を優先するのでは、米と同じ過ちを繰り返す。さらに、*1-3-2の牛乳・乳製品も、日欧経済連携協定(EPA)で輸出関税が即時撤廃されたのに、牛乳や卵の使用割合が合わせて50%以下の加工食品しか輸出可能にならないというのは、かなり情けない。 (3)スマート農業       ジャガイモの花 大豆の花 カボチャの花 ナスの花 蕎麦の花と蜂蜜 (図の説明:大豆はマメ科なので、スイートピーのような花が咲いて実がなり、青いうちにとった実が枝豆だ。カボチャやナスの花も意外と美しい。広い畑にジャガイモや蕎麦の花が咲くのは壮観で、蕎麦の花の蜂蜜もある。写真はもちろん日本国内だ)     スイカの花 イチゴの温室栽培 ヒートポンプの仕組み 地熱発電所 (図の説明:左はスイカの花で、やはり美しい。また、左から2番目の図のようなハウスでのイチゴ栽培もあり、施設園芸で加温するにも右から2番目の図のようなヒートポンプは有用だ。そして、右図のように、中山間地には地熱発電が可能な地域も多い) 1)CO₂の利用 *2-1のように、地球温暖化に伴う気候変動が起こり、農業は世界の温室効果ガスの1割以上を占めるため、環境保全型農業実践の時だそうだ。そのような中、農研機構は大気中のCO₂濃度が高い中で水稲を栽培することで収量が16%増えたという研究結果を発表し、農家が環境に配慮した農業(減農薬・減化学肥料栽培と堆肥の使用)を行うことで温室効果ガスが削減でき、昆虫や魚類などの生物多様性の保全に繋がるそうだ。 2)ICT・IoTの利用 なお、*2-2のように、総務省がICT・IoTを活用した農業の省力化を、2030~40年頃までに実現を目指すとしたのは、5年後ではなく10~20年後としたところが日本独特の遅さで、これでは使い物にならないのである。 3)衛星の利用 北海道は、*2-3のように、「北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会」を組織し、農業分野ではトラクターの自動走行や農作物の生育、品質把握などで衛星データの利用が進みつつあることを踏まえて、道内に多い大規模経営に役立つ方法を検討するそうだ。 しかし、GPSを使って自動走行する田植え機やトラクター、人工衛星が撮影した農地の画像を使って作物の生育や品質を把握するリモートセンシング技術などは、北海道だけでなく大規模栽培する米・畑・牧草での利用が期待され、現代的でスマートである。 4)品種改良とライセンス(許諾使用料)収入      リンゴの花と蜂蜜 みかんの花と蜂蜜 オリーブの花 (図の説明:リンゴの花は美しく、蜂蜜もとれる。みかんはレモンと同じ柑橘類なので、レモンと似た花が咲いて蜂蜜がとれる。それぞれの蜂蜜は、ほのかにその果物の香りがして美味しい。近年は、日本でもオリーブを作り始めており、写真はすべて日本国内だ) *2-4のように、長野県はイタリアの生産者協同組合2組織と長野県育成のりんご「シナノゴールド」について新たなライセンス契約を結び、既に栽培されている北半球のEU加盟国に加えて、両組合を通じ主に南半球の5カ国での栽培を許諾することで海外での生産・販売を拡大し、通年販売も可能になるそうだ。こうするとライセンス使用料収入が入る上、「yello」の商標と「日本の長野県」が有名になる。 なお、日本のミカンも美味しいのだが、これまで輸出や外国での栽培実績が低いため、あの形のミカンが、すっぱいものも含めてすべて「マンダリン」と呼ばれてユーラシア大陸で流通しているのに驚いたことがある。そのため、ミカンやレモンの産地も、長野県を参考にすべきだ。 そのような中、*2-6のように、佐賀県が開発した新品種のイチゴ苗が県農業試験研究センター元職員によって無断で県内の農家に譲渡されていたそうだが、これは開発にかかったコストを認識しておらず、コストを回収しようという意思もないことを意味している。また、「いちごさん」という名前もブランド確立に資するとは思えず、長野県のように、日本だけでなく世界市場を視野に入れた名称にした方がよいと思う。その点、ユーラシア大陸の国々は、いつも大陸全体を視野に取引を行っている点でスケールが大きいと感じる。 5)ゲノム編集による品種改良 厚生労働省と環境省各審議会の調査会と検討会は、*2-5のように、①動物や植物に新しい特性を持たせるため他の生物の遺伝子を導入するのは、既存の遺伝子組換技術と同じ扱いで安全性審査などの規制対象 ②もともとある特性を消し去るため遺伝子の一部を削るのは、自然界でも起こり得る変化の範囲内として規制の対象外 としたそうだ。 本当は、他の生物の遺伝子を導入するものでも、殺虫効果を持たせてヒトに無害であることが証明できていないものはNOで、無害であることが証明済ならOKなのである。そして、もともとある遺伝子の一部を削るだけでも、それまで発現していなかった毒性を発現し始める生物もいないとはいえず、いずれも安全性が証明されていればOK、証明されていなければ不明も含んでNOというのが正しい。しかし、検証もせずに安全だと言われても障害が出るまではわからないため、いずれも消費者が選択できるよう遺伝子組替表示は明確に行うべきだ。 ・・参考資料・・ <日本の食料政策> *1-1-1:https://www.agrinews.co.jp/p44742.html (日本農業新聞 2018年7月30日) JA食料安保提案 連携広げて国民理解を JAグループは、食料安全保障の確立に向けた基本政策や自らの行動計画の検討を始めた。食料自給率が低迷し、生産基盤の弱体化がさらに進みかねない中、政策への反映や行動の具体化には国民理解が欠かせない。検討段階から消費者や他の団体などと幅広く連携し、国民的な議論を巻き起こしたい。食料安全保障は大きな岐路に立っている。食料自給率は38%と低迷を続け、耕地面積は444万ヘクタールと、ここ10年で4%減った。食料の潜在生産能力を示す「食料自給力指標」も2015年、16年と大きく下がった。農業現場では高齢化が進み、労力不足が深刻だ。一方、米国を除く環太平洋連携協定(TPP11)や欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)の発効が迫る。国際化が進む中、世界の食料需給は、人口増や異常気象の多発などで中長期的に逼迫(ひっぱく)する可能性は高い。食の未来に不安を感じる国民は多い。14年の内閣府世論調査によると、将来の食料供給に「不安がある」としたのは回答者の83%に上った。理由は「農地減少や高齢化で、国内の食料供給能力が低下する恐れがある」(82%)、「異常気象や温暖化の進行で国内外で不作の可能性がある」(62%)などが挙がった。今、行動を起こさなければ将来の食料の安定確保は危うい――。そんな危機感を持って食料安全保障の大切さを共有し、行動を自ら打ち出し、国の政策に反映させようというのがJAグループの取り組みの狙いだ。食料自給率低迷と自給力の低下について、JA全中は国内生産の減少が大きな要因とみる。生産減をもたらしているのは、農業の担い手・労働力不足と分析する。政策提案では品目別の農地面積や農業者数で、政府が数値目標を立てることを提起。「農」だけでなく「食」「地域」「世論形成」の観点から具体的な施策を検討し、19年にも審議が始まる政府の次期食料・農業・農村基本計画への反映を目指す。JAグループも自己改革を実践しながら、食料自給率・自給力向上につながる取り組みを実践する行動計画をつくる。全中は9月に基本的考え方、来年1月にも素案をまとめる。検討過程を含めて地方自治体や他の協同組合、経済団体との意見交換や共同提案も模索する考えで、より開かれた形で議論することが欠かせない。政策提案、行動計画というと堅いイメージになりがちだが、鍵はいかに多くの人の共感を得られるかだ。幅広い連携を生かし、分かりやすい数値目標やキャッチフレーズを打ち出すことが重要となる。さらに目標達成に向けて、国民一人一人がどんな行動をすればいいか、分かりやすく訴求する必要がある。JAグループが中心となって、さまざまな知恵を集めて議論を盛り上げたい。 *1-1-2:https://www.agrinews.co.jp/p47022.html (日本農業新聞論説 2019年3月13日) 食の簡便化 産地発の6次化商品を 日本人の食生活は、平成の30年間で大きく変わった。家庭の食卓は洋風化とともに、準備にかける時間を短縮する「簡便志向」が顕著だ。高齢化が進み、単身世帯や共働き世帯も増加する中、今後も簡便化の流れは加速するだろう。食の動向を把握し、産地ならではの商品を提案していくべきだ。食の簡便化は、総務省発表の家計調査から読み取れる。2018年と1989(平成元)年の1世帯(2人以上)当たりの食品年間支出額を比べると、生鮮品から調理済み食品へのシフトは鮮明だ。特に生鮮品の中で魚介と果実の支出減が著しい。一方で乳製品は倍増し、調理食品は7割増となった。品目別に見ると、支出額の増加率トップとなったのはサラダの3・3倍で、生鮮野菜の2%減と対照的だ。次いで洋食になじみやすいヨーグルトやチーズ、ワインが続いた。逆に減少率でトップとなったのは米の6割減。主食で競合するパンは2割増え、18年の支出金額は3万円超と米を3割近く上回った。米の需要は冷凍チャーハンなど加工米飯に移ってきたとはいえ、主食の座をパンに奪われた格好だ。ご飯を主食とした和食が減り、パンに乳製品、サラダなど洋食の場面が増えた食卓の姿がうかがえる。和食でも米はパック米飯や冷凍米飯で、総菜はコンビニなどの中食を購入するケースが増えている。日本政策金融公庫の調べでは、4割の人が週2日以上は市販の弁当や中食を購入しており、需要はさらに増えると予測する。少子高齢化に伴って高齢者の割合は今後さらに高まり、家計を支えるために夫婦共働きの家庭は増えることが予想される。これは、食材を買って調理し、食事を作る時間的な余裕がさらになくなることを意味する。調理も、生協の宅配で伸びている下ごしらえ済みの「ミールキット食材」の需要が増えそうだ。食品メーカーは、モヤシなどの野菜の上にかけて電子レンジで温めるだけで一品料理ができる時短調味料を相次いで発売している。産地は、こうした動向を捉えて商品を提案する必要がある。需要が伸びている業務用米もその一つだ。家庭用と比べて単価は安いが、多収で一定の収入を見込める。生鮮果実の消費は減っているが、皮ごと食べられるブドウ「シャインマスカット」のように比較的高値でも消費を伸ばしている品目もある。缶詰や乾燥品などの果実加工品は5割増の伸びで、ケーキなどに使われる果実も増えている。産地が6次化商品を開発して売り込むことができれば、高い付加価値が見込め、収入増につながる。加工品のブランド化は生鮮品の知名度アップと販促につながる。手軽さ、健康、安全・安心、国産原料への信頼などのキーワードを手掛かりに、6次化を視野に入れて簡便化の時代を乗り切ろう。 *1-1-3:https://www.agrinews.co.jp/p46474.html (日本農業新聞 2019年1月19日) 基本計画 審議会 秋から議論 現場の声反映へ聴取 農水省 農水省は18日、中長期的な農政の方向性を示す食料・農業・農村基本計画の見直しについて、有識者らで構成する審議会での議論を秋から始めることを明らかにした。生産現場の声をより反映させようと、農業者らの意見聴取をした上で、議論を本格化させることが必要と判断した。1月末に諮問し、1年程度の期間をかけて議論するのが通例だっただけに、安倍政権の農政改革に対する十分な検証が担保できるかが課題となる。同日の食料・農業・農村政策審議会企画部会で同省が説明した。基本計画は食料・農業・農村基本法で「おおむね5年ごと」に見直すと定める。現在の基本計画は同省が2014年1月に同審議会に見直しを諮問後、企画部会で議論し、15年3月末に決定した。同省は、施策の効果や次期基本計画に盛り込む施策などを審議会に説明し、議論を開始するという従来の進め方では、前もって生産現場の意見を聞く機会が乏しいと判断。今回は農業経営の現状や課題について、農家や食品事業者らの声を聴取した上で、審議会には見直し議論を「秋ごろをめどに諮問」すると提案した。意見聴取は、年度内にも始まる見込みだ。諮問後の同部会での議論の期間は半年間程度になる見込みだ。審議会への諮問時期の先送りについて、政府内には、首相官邸主導の農政運営や参院選などの政治日程が影響したとの見方もある。基本計画の見直しの焦点の一つが、食料自給率の目標設定だ。現行はカロリーベースで45%だが、17年度の実績は38%と低迷。農家の減少など生産基盤の弱体化が懸念され、相次ぐ大型の経済連携協定の発効も抱える。食料安全保障確立へ重要局面での基本計画の見直しとなるだけに、農政改革の検証や今後の施策について、丁寧な議論ができるかが問われる。 *1-2-1:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO41679330T20C19A2EA1000/ (日経新聞 2019/2/24) 備蓄米、高値で買い入れ 政府、TPP11理由に上限拡大 主食のコメを政府が高値で買い入れ、備蓄に回している。需給を引き締めたいJAグループの要望に応え、今年買い入れ上限を拡大。11カ国による環太平洋経済連携協定(TPP11)への対策で国産米を市場から吸い上げる。安いコメがほしい食品業界は反発。4年連続の米価上昇でコメ離れが進むなか、小売店も「店頭価格がさらに上がりかねない」と懸念する。農林水産省は2019年から備蓄米の買い入れ上限を前年より5%多い年間20万9140トンとした。TPP11では日本がオーストラリア産米の輸入枠を設定。豪州産米が増える分、国産米を政府が買えば需給が締まり、民間取引を高値で維持できるとの算段だ。4年連続の米価上昇を映し、代表銘柄の新潟産一般コシヒカリ(魚沼産など除く)の全国平均の店頭価格は上昇前の14年産より2割以上高い水準が続く。19年秋にとれる新米を対象に、農水省はこれまでに2回の買い入れ入札を実施。買い入れ額は1俵(60キロ)1万3800円前後と前年より6%高かった。安い価格帯のコメを作る生産者には卸などに売るのと同水準。「こんなに高くなるとは想定外」(大手コメ卸)と驚きが広がった。現時点での落札量は9万7千トン。上限までの残り約11万トンが今後の焦点となる。高値買い取りの背景には全国農業協同組合中央会(JA全中)の要望がある。農業改革で地方農協への指導権限がなくなり19年秋に一般社団法人になるJA全中にとって、米価上昇は各産地に示せる「存在意義」。「着実に全量を買い入れる」(JA全中幹部)よう政府に申し入れていた。備蓄米は「平成のコメ騒動」と呼ばれた1993年の大凶作がきっかけ。作況指数(100で平年並み)は74まで落ち、民間取引で米価は急騰した。政府は米国、豪州、タイ、中国から計259万トンを緊急輸入した。現在の年間消費の4割近い量だ。95年に始まった食糧法で「コメが不足する事態に備えて」備蓄米を制度化し、約100万トンを常備している。ただ目的とは別に、米価対策の思惑で備蓄を増やすよう政府に圧力がかかる。農水省は各地の農協に政府にコメを売るようビラで呼びかけている。中食・外食業者は「減反が終わったのに国産米を使わせない政策だ」と反発する。安価な銘柄が備蓄に回れば、さらにコメを仕入れづらくなる。 *1-2-2:https://www.agrinews.co.jp/p46925.html (日本農業新聞 2019年3月3日) 備蓄米 主食用より高収入 生産2割増2400トンへ 多収性品種で奨励 宮城・JA栗っこ 宮城県のJA栗っこは今年、政府備蓄米の生産量を前年比2割増の2400トンに拡大する。多収性品種の栽培で10アール当たりの収入は主食用米を上回るとの試算を示し、作付けを促す。JAは、米1俵(60キロ)当たりの価格から、10アール当たりの収入に着目した米作りを農家に推奨。業務用向けの多収性品種の契約栽培も同4割増の1000ヘクタールに拡大する。JAの試算によると、10アール当たり収量が630キロ程度の多収性品種で備蓄米に取り組んだ場合、同13万円程度の収入が見込める。JA管内の栗原市の平均収量は同526キロ。主食用の「ひとめぼれ」を作付けした場合は同11万円程度の収入となり、備蓄米の方が上回る。備蓄米の入札はJA全農みやぎに委託。2400トンは同県への「優先枠」の5分の1に当たる。生産量が2400トンを超えても応じられるよう、調整している。JAの前年の備蓄米生産量は1980トン。栗原市では、2019年産米の生産の目安が前年比554トン(1・2%)減ったため、JAは非主食用米への転換で生産調整を進める。輸出用米や飼料用米についても、水田活用の交付金や産地交付金などで10アール当たりでは主食用米と遜色のない収入が見込めると試算し、集落座談会などを通じて農家に周知する。「各県の生産の目安や備蓄米の落札状況を見ると、19年産米の需給は緩和しかねない」と、JAの大内一也専務は備蓄米などによる生産調整の必要性を強調する。「どれを作るのが得か、1反(10アール)当たりでよく考えてほしい。飯米以外は主食用米を作らない米農家がいても不思議ではない」と、経営面でも非主食用米のメリットは大きいとする。10アール当たりの収入を重視する方針から、JAは業務用向けの多収性品種「萌えみのり」の作付けも増やす。米卸との契約栽培で、平均収量は10アール当たり630キロ程度。管内の水稲作付面積は約9000ヘクタールだが、多収穫米生産部会を中心として、18年産の作付面積は約700ヘクタール、19年産では1000ヘクタールを目指す。同品種としては全国一だという。10アール当たり収入は13万円程度が見込め、主食用「ひとめぼれ」を上回る。栗原市若柳新田地区の農家80戸でつくり、米や大豆を約80ヘクタールで栽培する営農組合「新ファーム田(でん)」は今年、備蓄米を6・5ヘクタール、業務用の「萌えみのり」を14ヘクタール作付けする。組合長の小野寺克己さん(58)は「JAの試算を見て、しっかり収入が確保できると判断した」と話す。 *1-2-3:https://www.agrinews.co.jp/p46910.html (日本農業新聞 2019年3月2日) 19年度中山間直払い 「モデル」加算措置 人材確保住環境向上 次期対策につなぐ 農水省は、2019年度の中山間地域等直接支払制度で、モデル地区を対象にした新たな加算措置を設ける。外部からの人材確保と、住み続けられる地域づくりに向けた生活環境の充実、農作業の効率を高めるためのスマート農業推進の3項目で、加算単価を設定。営農、生活両面の条件を向上させ、地域の活性化につなげる。20年度から始まる同制度の第5期対策に反映させたい考えだ。同制度を受けるには、農地保全といった協定を集落などで作成することが必要となる。同省によると協定を作っている組織数は、17年度時点で2万5868。14年度には2万8078にまで増えたが、第4期対策に入った15年度に2万5635と9%減って以来、微増にとどまる。同省は、協定の廃止、縮小を避け、農地の保全活動を続けていくには、新たな人材の確保や住民の定着、作業の効率化が必要と判断。第5期対策を見据え、19年度は試行的にモデル地区向けの加算措置を設けた。三つの新たな加算措置のうち、「人材活用体制整備型」は、地域おこし協力隊や都市部の若者など新たな人材を確保した場合、200万円を上限に、協定面積に基づき10アール当たり3000円交付する。従来も、活動の中心となる人材確保に対する支援はあった。今回は中心メンバーに限らず、営農や草刈りの手伝い、事務作業など幅広い関わり方を想定し、人材不足を補ってもらう。「集落機能強化型」では、営農以外に高齢者の見守りや買い物支援など、住民の生活を支える活動を後押し。新たに来た人材や住民にとって、より暮らしやすい環境を整え、協定への参加にもつなげる。地域運営組織との連携なども想定。200万円を上限に、同3000円を交付する。「スマート農業推進型」は草刈りロボットやドローン(小型無人飛行機)などの導入を支援。小規模な農地が多く、大型機械を使った省力化が難しい中山間地の地形条件に配慮し、先端技術を生かして作業効率を高め、営農を続けやすくする。400万円を上限に、同6000円を交付する。対象地区には、定期的に活動状況を同省に報告することを求める。18年度中に都道府県からモデル地区の推薦を受け、予算成立を受けて正式決定する。同省は「モデル地区での実践例を分析し、改善点を明らかにした上で第5期対策につなげたい」(地域振興課)と展望する。 *1-2-4:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39913990R10C19A1EA5000/?n_cid=SPTMG002 (日経新聞 2019/1/11) 豪州産米、国産米高値で人気 TPP11も追い風 外食やスーパーなど流通小売りでオーストラリア産のコメの利用が広がっている。国産米の取引価格が4年連続で上がっているためだ。一部の小売店では2~5割安い輸入米が目立っている。豪州産は11カ国による環太平洋経済連携協定(TPP11)で輸入枠ができた。人件費上昇に悩む飲食業を中心にコスト低減策の一環として調達拡大をめざす動きも出てきた。「つゆとの相性も良いので使い始めた」。ロイヤルホールディングス傘下で天丼チェーン「てんや」を展開するテンコーポレーション(東京・台東)は、1年前から店によって豪州産米を5割混ぜて提供している。豪州産米はコシヒカリに似た短粒種が主力。アジアで主流の長粒種と異なり、ご飯としてそのまま食べるのにも適している。豪州産は明治時代に日本人が種を持ち込み、稲作を始めたのがきっかけ。現在はサンライス社(ニューサウスウェールズ州)がコメ輸出を一手に担い、日本の精米技術も採り入れている。日本は1993年のウルグアイ・ラウンド貿易交渉を受け、年間77万トン(うち主食用は約10万トン)のコメ輸入枠を設けた。コメ貿易の規制緩和を当初拒否したことで懲罰的に課されたものだ。ただ低価格な輸入米は次第に定着。国産米が高値になると割安な輸入米が増えるのが一般的になった。国産米が豊作で安かった2014年度は豪州産の輸入量は少なかったが、18年度までに国産米の取引価格は4割上昇。輸入量は55倍の3万トン超に増えた。主食用輸入米でのシェアは1割から3割へ上がり米国産に次ぐ2位となった。実施中の18年度入札でも3割を維持している。ユーザー側はコストに敏感だ。社員食堂を含め約1900店を展開する西洋フード・コンパスグループ(東京・中央)は18年から一部で豪州産米を使い始めた。定食店を営む大戸屋ホールディングスも昨秋、国産米の高騰でご飯大盛りの量を減らす一方、健康志向に応えた「五穀ご飯」に豪州産米も使いコストを抑えた。「小諸そば」の三ッ和(東京・中央)もどんぶりなどで使っている。住友商事は「うららか」という豪州産米を輸入し、18年は西友にも並んだ。都内の業務用スーパーでは豪州産米「オーパス」が5キロ1350円と、青森産「まっしぐら」より20%安い。18年末に発効したTPP11で、日本は豪州産米に特化した輸入枠(最終的に年8400トン)を設けた。この結果、主食用のコメ(各国産の総量)は1割多く輸入できるようになる。増える輸入米対策として、農林水産省は国産米の備蓄を増やす。全国農業協同組合中央会(JA全中)の要望に応え、国内各地からの政府買い入れを今までより5%多い年間約21万トンにする。国産米の需給が締まり、価格の維持につながるという目算だ。ただ「値ごろな国産米が足りないのに、さらに市場から奪うのはコメを使うなということか」(中食企業)と批判的な声も多い。国産米が高値のままなら、外食や流通小売業の目は輸入米に向く。TPP交渉から離脱した米国も日本市場開拓をもくろむ。米国はTPPで7万トンの日本向けコメ輸出枠を得るはずだった。現在は日米の新貿易交渉でコメの輸出増を狙う。18年夏にはUSAライス連合会(バージニア州)のサラ・モラン副会長が来日し、中食・外食企業の責任者にコメ需要を聞いて回っている。日本の食を巡る攻防が激しくなる。 *1-3-1:https://www.agrinews.co.jp/p46535.html?page=1 (日本農業新聞 2019年1月25日) 鶏卵 生産調整を優先 経営安定対策事業 財源枯渇 回避へ 日本養鶏協会が、今年度の財源が枯渇する恐れのあった鶏卵農家向けの国の経営安定対策事業について、対応策を決めたことが24日、分かった。需給調整を進めて低迷する鶏卵価格の回復を優先させるなど、限られた財源を適正に振り分けることで枯渇を回避する。価格下落の補填(ほてん)は1月分に限り引き下げるが、「実質は通常(下落幅の9割)の大半に相当する水準を確保できる」と見通す。同対策事業は鶏卵価格や生産者の経営安定が目的。鶏卵価格が基準価格を下回ったとき差額の9割を補填する価格補填事業と、成鶏の更新で長期の空舎期間を設けた生産者に奨励金を交付する生産調整事業の二段構え。財源は生産者の負担金と国の助成金(2018年度予算は約49億円)で、同協会が事業主体となる。今年度は価格低迷が続き、補填などの判断に使う標準取引価格は、今年の初取引に1キロ96円の異例の安値を付けた。24日現在は133円と持ち直したが、補填基準価格(185円)や生産調整事業発動の基準価格(163円)を下回る。今年度は補填事業が4~8月に、生産調整事業は4月下旬~6月下旬に発動した。このまま相場低迷が続き、手を打たなければ、「事業の財源が枯渇する」との懸念が生産現場に広がっていた。協会は16日の緊急理事会で対応策を決定。対応策では、従来通り生産調整事業を発動し、需給改善により価格回復を優先させる。その場合、10万羽以上の大規模生産者は価格補填事業の対象から外れる仕組みになっている。補填事業は相場動向を見通しながら2、3月分の必要最大額を試算した上で確保した。残りの財源を1月分に充てる。ただ、生産調整に伴って大量の成鶏処理が発生し、作業が追い付かなくなる課題が残る。24日に農水省や日本成鶏処理流通協議会との3者会合を開き、協力して対応することを確認した。 *1-3-2:https://www.agrinews.co.jp/p46982.html (日本農業新聞 2019年3月9日) 牛乳・乳製品 EU輸出26日解禁 吉川貴盛農相は8日の閣議後会見で、欧州連合(EU)向けの牛乳、乳製品の輸出が26日から解禁されると発表した。EUの輸入承認リスト(第三国リスト)に掲載された。ただ、実際に輸出するにはEUが認める基準の施設や農場で生産する必要がある。一部の加工食品については、同日から輸出できる。 2月に発効した日欧経済連携協定(EPA)では、食肉や乳製品などの輸出関税が即時撤廃されたが、主要品目で実際に輸出しているのは牛肉だけ。輸出拡大には品目ごとの解禁の動向が焦点になっている。EUは施設の衛生管理や温度管理、アニマルウェルフェア(快適性に配慮した家畜の飼養管理)への対応など、より高い基準を求めている。日本政府はEU当局と協議し、施設の認定や農場の登録に必要な条件を盛り込んだ「対EU日本産畜産物輸出取扱要綱(仮称)」を決める。事業者は要綱に沿って施設や農場を管理し、認定取得を目指す。牛肉が輸出解禁された際は、第三国リストの掲載から施設認定や輸出開始まで1年以上かかった。牛乳や卵の使用割合が合わせて50%以下の加工食品は、解禁と同時に輸出が可能になる。鶏卵、卵製品は既に第三国リストに掲載された。 <スマート農業> *2-1:https://www.agrinews.co.jp/p45474.html (日本農業新聞 2018年10月14日) 気候変動と農業 環境保全しリスク減を 地球は一体、どうなってしまうのだろう。巨大台風や豪雨など甚大な 災害が世界で相次いで起きている。地球温暖化に伴う気候変動とどう向き合うかが問われている。世界の温室効果ガスの1割以上は農業が占める。環境保全型農業の実践の時だ。温暖化が止まらない。今夏、日本を襲った40度超えの酷暑をはじめ世界で気温が上がり続けている。8日まで韓国で開かれていた国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、早ければ2030年にも気温が1・5度上昇するとの特別報告書をまとめた。20年からの温暖化防止の国際ルールを定めた「パリ協定」では今世紀末までに気温を2度未満、できれば1・5度に抑えるとの目標を掲げる。だが、その達成は、もはや危ういことを今回の報告書は示した。同協定の詳細は、ポーランドで12月に開く国連気候変動枠組条約締約国会議(COP24)で決めるが、その前に各国に対策の一層の加速を促した格好だ。1・5度上昇で地球はどうなるのか。報告書によると、100年までに海水面は26~77センチ上昇し、昆虫の6%、植物の8%、脊椎動物の4%で生息域が半減。海洋生態系に重要な役目を果たすサンゴの生息域は70~90%減る。これが2度になると深刻度は増す。水面はさらに10センチ上昇。昆虫の18%、植物の16%、脊椎動物の8%で生息域は半減。サンゴの生息域は99%以上消失。熱波や極度の干ばつ、洪水のリスクも一段と高まる。農業への影響はどうか。100年には米やトウモロコシなど主要穀物の収量が20~40%減少。米に含まれるタンパク質やミネラル、鉄分などの栄養素も減り、アジアを中心に約6億人に影響が及ぶという。一方、対策を取ることで農業生産を高めることもできる。農研機構は大気中の二酸化炭素(CO2)濃度が高い中で、水稲のもみ数を育種で増やすことで、収量が16%増えたという研究結果を発表した。農家は何をすべきか。鍵となるのは環境に配慮した農業だ。農水省によると減農薬・減化学肥料栽培や堆肥の施用などで15万トンの温室効果ガス削減が見込め、昆虫や魚類など生物多様性の保全につながることが分かった。環境省の地球温暖化対策計画では、農地が炭素を吸収する対策として30年度に696万~890万トン(CO2換算)の土壌吸収を目標にしており、一定の貢献度がうかがえた。国連国際防災戦略によると、ここ20年間の自然災害による経済損失額は約329兆円。このままでは異常気象はさらに頻発し犠牲者は増え、損失額は増える。次世代に“ツケ”を持ち越さないために、持続可能な社会に向けて環境に配慮した農業の実践は欠かせない。異常気象を肌で感じ取る農家だからこそできる取り組みはある。 *2-2:https://www.agrinews.co.jp/p44873.html?page=1 (日本農業新聞 2018年8月12日) 農業省力化へIoT 人口減、高齢化に対応 総務省検討委 総務省の情報通信審議会IoT新時代の未来づくり検討委員会は、情報通信技術(ICT)を活用し、2030~40年ごろの実現を目指す「未来をつかむTECH戦略」をまとめた。地方の人口減・高齢化が加速する中、IoT(モノのインターネット)を利用した農業の省力化、人工知能(AI)を生かした住民の健康状態把握などを挙げる。各分野で最新技術を取り入れ、地域の働き手や高齢者を含めた住民の生活を支えることを目指す。同戦略は、将来に日本が直面する問題に対し未来の理想の姿を描き、そこから逆算して長期的に取り組むべき政策を提言することが目的。同省は、働き手となる生産年齢人口の急減や独居高齢者世帯の急増、医療介護の需要増加が一層進むと見込む。30年代までには現在の社会の仕組みが立ち行かなくなると懸念。ICTの活用を進める方針を打ち出し、①人づくり②地域づくり③産業づくり──のテーマに基づき、同検討委で戦略をまとめた。産業づくりでは、時間当たりの労働生産性を現在の1・5倍超にまで高める目標を掲げた。このうち、農業では耕作などでIoTやドローン(小型無人飛行機)、ロボットを導入し、遠隔管理ができるようにするアイデアを挙げた。人づくりでは、高齢者の長寿命化と生活のサポートを重視。100歳まで健康に暮らせるよう、体に装着して自動制御で歩行を助ける補助装置の開発を挙げた。地域づくりでは、高齢者を含む住民の見守り体制の整備を目指す。AIを活用して健康状態を24時間見守り、問診や検査を省力化する健康管理サポートなどを提起した。同省は、同戦略について、審議会での承認を得た後、来年度からの予算編成などに反映させる考えだ。 *2-3:https://www.agrinews.co.jp/p44429.html (日本農業新聞 2018年6月23日) 衛星データ 農業活用 官民で協議会 大規模経営支援へ 北海道 北海道は、農業などの産業振興を目的に人工衛星から得たデータの活用に乗り出す。最新技術の活用に向けて官民で「北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会」を組織。農業分野ではトラクターの自動走行や農作物の生育、品質把握などで衛星データの利用が進みつつあることを踏まえ、道内に多い大規模経営に役立つ方法などを検討する。協議会内に農業など分野ごとにプロジェクトチームを設け、来年度にもモデル事業を始める。協議会の幹事会には、道や道立総合研究機構などが参加。アドバイザーとして、情報通信技術(ICT)に詳しい北海道大学の野口伸教授らが就任した。どの分野で衛星データをどのように活用できるか今後、検討する。道は「北海道のように土地の面積が広い地域ほど、多くの衛星データが得られ、農業などさまざまな分野で有効に使える」(科学技術振興室)と有望視する。農業分野では現在、衛星から得たデータの利用が広がっている。衛星利用測位システム(GPS)を使って位置情報を把握し、自動走行する田植え機やトラクターの開発が進む。大規模経営の作業効率の向上につながるとして注目されている。人工衛星が撮影した農地の画像を使い、米の登熟など、栽培している作物の生育や品質を把握するリモートセンシング技術の導入も盛んだ。北海道ならではの大規模で栽培する米や畑作、牧草での利用が期待される。今後、IT企業や自治体、JAや研究者など多方面からの会員参加を呼び掛け、8月にも農業を含め、分野別のプロジェクトチームを発足させる。衛星データを使った新規事業について効果やコストなども含め検討する。来年度にも国の補助事業を活用した上で、モデル事業として着手。将来の普及の足掛かりにする考えだ。 *2-4:https://www.agrinews.co.jp/p47024.html (日本農業新聞 2019年3月13日) シナノゴールド 南半球で栽培許諾 長野県が新たに契約 世界的リンゴ銘柄に 長野県は12日、イタリアの生産者協同組合2組織と、県育成のリンゴ「シナノゴールド」について新たなライセンス契約を結んだ。既に栽培されている北半球のEU加盟国に加え、両組合を通じて主に南半球5カ国での栽培を許諾することで海外での生産・販売を拡大。通年販売も可能になる。契約を結んだのは、イタリア南チロル地方の「南チロル果物生産者協同組合(VOG)」と「ヴァルヴェノスタ協同組合(VI・P)」。長野県庁で阿部守一知事とVOGのゲオルグ・ケスラ社長が契約書に署名した。同県は2007年、「シナノゴールド」の栽培を許諾する契約を両組合と締結済み。16年にはEU加盟国での生産、販売などに関するライセンス契約を結んだ。両組合は欧州で主流の黄色系「ゴールデンデリシャス」の後継を視野に、商品名を「yello(イエロ)」として販売してきた。今回両組合と交わした契約により、EU加盟国に加え南アフリカ、ニュージーランド、オーストラリア、チリ、米国の5カ国の、各国1社が「シナノゴールド」を栽培できる。販売地域も「yello」の商標を取得した全ての国に拡大。これまではEU、北欧、北アフリカの諸国、スイス、ロシアに限られていた。品種名「Sinano Gold」は、販売時の包装容器などに記載される。両組合はパンフレットなどで「日本の長野県が育成」と明示する。県は、各国の生産者から売り上げに応じた許諾使用料を得るとともに、「シナノゴールド」を世界的なブランドへ育て、将来的な輸出増につなげたい考えだ。日本への輸出はしない契約。阿部知事は「販路が飛躍的に拡大した。世界にしっかり発信していきたい」と意欲を示した。ケスラ社長は「栽培地域の拡大で、各国の最高の生産者によって育てられるシナノゴールドを紹介していきたい」と応じた。 *2-5:https://www.agrinews.co.jp/p46490.html (日本農業新聞 2019年1月21日) ゲノム編集 不安に応え議論慎重に 消費者から不安の声が上がっている。ゲノム編集で作り出した作物やそれを使った食品などの規制について、厚生労働省と環境省各審議会の調査会と検討会は、半年にも満たない議論で結論を急ごうとしている。農業への影響も大きい。新しい技術だけに、より慎重に検討すべきである。ゲノム編集は、遺伝子を効率良く改変する技術だ。既存の遺伝子組み換え(GM)技術に比べて簡単で間違えが少なく、汎用(はんよう)性があり、開発期間を短くできる特徴がある。主に①動物や植物に新しい特性を持たせるため、他の生物の遺伝子を導入する②もともとある特性を消し去るため、遺伝子の一部を削る──などの手法がある。これらの技術を活用し農研機構などは、従来の育種なら10年以上かかる小麦で、穂発芽を促進する機能のない品種を1年ほどで開発した。他にも超多収稲や日持ちが良いトマト、毒素を作りにくいジャガイモなどの開発が期待できるという。規制の検討は食品衛生法とカルタヘナ法に基づくもので、政府の「2018年度内に規制の在り方を明確化する」との方針を受けて、昨年夏から始まった。半年間の議論で両省はほとんど同じ結論を導いた。他の生物の遺伝子を導入する①については既存のGM技術と同じ扱いで、安全性審査など規制の対象とした。遺伝子の一部を削る②については「自然界でも起こり得る変化の範囲内」として規制の対象外とした。研究者や企業側からの安全性などの情報提供は「任意」とし、届け出を行わなかった場合も罰則規定はないとした。こうした両省の方針に対する消費者の不安は大きい。厚労省の調査会はこれまで4回しか開かれず、関係団体へのヒアリングは1回にとどまった。消費者団体側は「GMもゲノム編集も、遺伝子を操作するという点で同じ」「アレルギーや毒性など安全性に懸念がある」と問題視する。同省は17日に開いた審議会部会で、無届けのゲノム編集を用いた食品が確認された場合、届け出がないことを含めて情報を公開するとしたが、これで問題は解決されるのだろうか。農業への影響もある。遺伝子の一部を削るゲノム編集で開発した農作物は、規制の対象外となるだけに知らないうちに栽培していたという事態が起こりかねない。多国籍企業による種子の支配が一層強まる恐れもある。欧州司法裁判所は昨年7月、「自然には発生しない方法で生物の遺伝子を改変して得られた生物はGMに該当する」と判断し、ゲノム編集に慎重な姿勢を示した。日本とは対照的だ。両省は今年度中に規制の在り方をまとめる予定だが、残された課題は多い。政府はまず、国民の不安を取り除くべきである。結果を急がず、丁寧に審議を進める必要がある。 *2-6:http://qbiz.jp/article/150570/1/ (西日本新聞 2019年3月20日) 佐賀県新イチゴ、無断で苗を譲渡 元研究センター職員 佐賀県は19日、県農業試験研究センターの60代の元職員が県産イチゴ「いちごさん」の品種登録前に無断で苗を持ち出し、県内の農家に譲渡していたと明らかにした。苗は別の農家にも渡り、5株を販売。県は二つの農家が所有する苗を全て廃棄させたが、5株の流出先は不明という。いちごさんは20年ぶりに県が開発。昨年8月に国が品種登録を認め、県と契約したJAさがが栽培や販売を独占的に担うことになった。県によると、元職員は在任中の2017年春、知人農家に頼まれ、県が試験栽培中の苗6株を譲渡。知人は苗を増やし、別の農家に15株を渡した。今年1月、この農家は近所の直売所で鉢植えの苗5株やパック詰めのいちごさんを販売。苗が販売されていることを不審に思った農業関係者の連絡で発覚した。県によると、元職員は昨年3月に退職、「いずれ新品種が出回るので大丈夫と思った」と謝罪しているという。県は「誠に遺憾。いちごさんのブランド確立に努めたい」と話している。 <農業の6次産業化> PS(2019年3月20、23日追加):私も原発事故後に西日本産のお茶や水を買うことから始めて、①小売店の選別を得ずに広い範囲の品物から選択できる ②価格の比較もできる ③重たいものでも文句を言わずに持ってきてくれる などが理由で、アマゾンなどの宅配をよく使うようになった。また、ふるさと納税でお礼の品として並んでいる商品も、その自治体が自慢の品を選んで掲載しているため、参考にしている。従って、共働きや高齢世帯の増加に伴って食品の宅配市場が伸びている時に、*3-1のように、農家・JA(農協)・FA(漁協)などが宅配事業に参入すれば、採れたての新鮮なうちに調理された食品を最小の仲介手数料で入手できるため重宝だと思う。この時、せっかく商品を間近で見て選ぶスペースがあるのに、イトーヨーカドー等のスーパーが流行らなくなるのは、かさばるもの・重たいものを買っても自宅に届けるのを嫌がったり、消費者が望んでいる商品を置かなかったりなど、現在の消費者ニーズに応えていないことが原因であり、過去の成功に甘えた油断の結果だと考える。 なお、*3-2の多収で難消化性でんぷんを含む「あきたさらり」は、栽培コストが低減できるだけでなく、糖尿病予備軍やダイエット志向の消費者に便利だ。しかし、米粉の使い方については、うどんだけでなくフォー(ベトナムの人気麺料理)など米作地帯の料理を作った方が、本物の美味しさで食べられるのではないかといつも思う次第である。 また、*3-3のように、JA全農が、JR品川駅構内に弁当・総菜店「みのりみのるキッチン」をオープンして国産活用のノウハウを中食でも生かすそうで、これは全国の駅で沿線の農産物を使って展開すると面白い。例えば、地域ブランドのPRは、鉄道なら使った食材の生産現場の写真や生産過程の話を包装紙等に印刷してあると、これから行く地域や今通っている地域のことであるため、より消費者の関心を引いて印象に残ると考える。 *3-1:https://www.agrinews.co.jp/p46450.html (日本農業新聞論説 2019年1月17日) 伸びる食品宅配 JAらしい地域貢献を 食品の宅配市場が伸びている。共働きや高齢世帯の増加に伴い、買い物に手軽さを求める消費者が増えているためだ。特に次代の消費を担う若い世代ほど宅配の利用に関心が高い。農家やJAも宅配事業の可能性を探り、参入を考える時だ。調査会社の矢野経済研究所の推計では、2018年度の食品宅配市場は2兆2000億円を超える見込みだ。12年度以降、毎年3%前後の成長が続く。スーパー270社の総売上高10兆円超(17年)には及ばないが、スーパーの売上高が4年ぶりに前年を割り込んだことと比べると勢いの差は明らかだ。生協は「共同購入」から組合員宅に届ける「個配」への転換が進む。日本生活協同組合連合会に所属する地域生協では個配が全体の7割に達する。昨年は有機食材を手掛ける宅配大手3社が合流して「オイシックス・ラ・大地」が発足、物流を効率化して事業を拡大している。異業種の参入も相次ぐ。17年にインターネット通販最大手のアマゾンジャパンが「アマゾンフレッシュ」を立ち上げ、昨年は「楽天西友ネットスーパー」が誕生した。事業伸長の理由は明らかだ。買い物に行くのが難しい高齢者や日中忙しい共働きの世帯が増え、食材調達と調理の簡便化が求められているためだ。中でも、伸びが著しいのが「ミールキット」だ。1食分の献立に必要な下ごしらえが済んだ野菜や肉などの食材と調味料、レシピをセットして家庭に届ける。包丁を使わず簡単に調理でき、材料を余らせることもない。ミールキットは若い世代ほど魅力を感じている。タキイ種苗によると20、30代の4割が「興味がある」と答え、50代(2割以下)とは対照的だった。食品卸大手の19年の消費トレンド予想でもミールキットの需要は今後も拡大し、月額制で多様な料理を楽しむサービスが増えると分析する。「食の簡便化」という消費動向に、産地側も乗り遅れてはならない。地産地消を広げ、地域貢献につなげたい。JA全農とちぎは、昨年からJAふれあい食材の配達員による高齢者の「見守りサービス」を始めた。配達中に独居高齢者宅などを訪問し、会話を交わし安否を確認する。食材宅配サービスと合わせると利用料金が割安になる。地域貢献を兼ねたJAならではの宅配事業だ。JA静岡経済連も昨年から、地元の生協と協業しJA組合員に宅配利用を勧めている。組合員のニーズに応え、生協に県産食材を提供する機会を増やす。阪神・淡路大震災が発生してきょうで24年。大震災以降、防災の備えや被災時の救出活動など、地域住民の「共助」を呼び掛ける声が強まった。住民と触れ合う機会が増える宅配事業は共助の意識を高めるきっかけになるはずだ。地域の連帯を促すJAらしい事業に育てよう。 *3-2:https://www.agrinews.co.jp/p46461.html (日本農業新聞 2019年1月18日) 米粉用で多収品種 難消化性でんぷん豊富 ダイエット食材に 秋田県立大など 秋田県立大学などが、多収で消化しにくいでんぷん(難消化性でんぷん=RS)を含む新たな米粉向け品種「あきたさらり」を育成した。10アール当たり収量が800キロ程度と多収で、栽培コスト低減が期待できる。RSの含量は3%で、「あきたこまち」の3倍以上と多い。ダイエットなど健康志向の消費者にPRできることから、県内企業と、同品種の米粉を使ったうどんなどの商品開発を進めている。「あきたさらり」は同大と県農業試験場、国際農林水産業研究センター(JIRCAS)などが育成。2018年秋に農水省に品種登録出願を申請し、出願が公表された。米粉は製粉費用がかかるが、多収で栽培コストを下げることでカバーする。熟期は「あきたこまち」より1週間遅く、作業分散が期待できる。同大と企業の共同研究で、米粉を小麦粉に20%ほど混ぜてうどんを作ると、腰が強く、ゆでた後もべたつきにくい麺が作れることが分かった。「あきたさらり」はアミロース含量が高く、大粒で米粉適性が高い。同大生物資源科学部の藤田直子教授は「小麦アレルギーの人向けに、グルテンフリーのうどんなども作れる可能性がある。水田転作にも役立つ」と期待する。現在の栽培面積は約1ヘクタールだが、さらに拡大する見込みだ。 *3-3:https://www.agrinews.co.jp/p47152.html (日本農業新聞 2019年3月23日) 中食もっと国産活用を 全農が初の弁当店 JA全農は22日、東京都港区にあるJR品川駅構内に初の弁当・総菜店「みのりみのるキッチン」をオープンした。全農は食料自給率向上などを目指す「みのりみのるプロジェクト」の一環で、全国にレストランやカフェを展開。外食で培った国産活用のノウハウを需要が急拡大している中食でも生かす。今後も同様の店舗を広げる考えで、国産農畜産物の消費拡大と、中食での国産100%活用のモデル店舗を目指す。みのりみのるプロジェクトは、原料原産地表示の普及や地域ブランドのPR、国産消費拡大などを狙いに開始。2010年に初のレストランを出店し、現在、カフェを含め全国に15店舗を展開。外食店舗では、旬の野菜を使ったり、直売所と連携したりする工夫を重ねる。他社にも、外食で国産を活用するノウハウを提供している。一方、中食の市場規模は17年に10兆円を超えた。今後も大きな伸びが見込まれるが、中食では輸入食材が多く使われていることから、全農は国産100%の弁当・総菜店の開店に踏み切った。食材は一部の香辛料などを除き全て国産。ご飯に加え、複数から主菜1品、副菜2品を選べる弁当も用意。この弁当の米には開店当初は山形県産「雪若丸」を使うが、定期的に変えていく構想だ。約33平方メートルの店舗では、JAの加工品などを売るスペースも設ける。全農は「外食、中食での取り組みを通じ、日頃食べているものの産地を意識してもらうきっかけにしたい」(リテール事業課)と強調する。営業時間は午前9時から午後10時まで。エキュート品川内にある。 <多様な担い手の活用> PS(2019年3月21日追加):*4-1のように、農業界全体では経営・地域社会・方針決定への女性参画が十分でないが、1974年には「めんどり(発言する女性)のさえずる家は栄えた試しなし」と言われていたが、現在では「農山漁村女性の日、活躍なくして発展なし」と言われるようになったため、かなり変化したと言える。実際に、農業は消費の意思決定の多くを女性が行う食品産業であるにもかかわらず、男性優位で意思決定の場に女性が少ないことが衰退の一因だろう。そのため、性別・年齢・国籍・障害の有無にかかわらず、多様な人のアイデアを活かすことが次の発展の糸口になると思われる。 このような中、*4-2のように、49歳以下の新規就農者が2017年で2万760人となり、4年連続で2万人を超えて、都市から農山村に移住して農業を営む流れが若年層の間に続いているが、政府は農業生産の継続に必要な農業就業者数を約90万人と推計し、これを60代以下で担うため、49歳以下の農業従事者を2023年度までに40万人にする目標を掲げているそうだ。 しかし、*4-3のように、先端技術を活用したスマート農業に脱皮しなければ、一人当たりの生産性が上がらないので、一人当たりの農業所得も上がらない。また、障害者は安すぎる賃金で働かされていることが多いが、働きに見合った労賃とやり甲斐を得られなければ不幸だ。そのため、「スマート農業」や「農福連携」は重要なテーマである。 2019年度の都道府県の予算(案)では、*4-4-1のように、約8割の28都府県が農林水産予算を増やし、中でも外国人労働者受入拡大に向けての環境整備を進める労働力確保対策やスマート農業の導入支援が目立つそうだ。私は、スマート農林水産業の技術開発は、各大学やメーカーの自動運転・ロボットなどの研究チームが研究室から現場に出て、現場のニーズを把握しながら行うのがよいと考える。何故なら、農林水産業は自動運転やロボットを使える局面が多いが、研究室の中だけではそのニーズを把握できないからだ。 また、国は、*4-4-2のように、外国人労働者がすべての金融機関で口座を開設できるようにしたり、日常生活の相談に応じる「多文化共生総合相談ワンストップセンター」を全都道府県に設けたりするそうだ。しかし、*4-4-3のように、「日本で働く外国人が増えると不正に医療保険を利用する」という見方があるのは残念で、外国人労働者も公的社会保険料の支え手であることを忘れてはならず、政府がやるべきは、加入すべきなのに未加入・未徴収の企業への指導や周知の徹底だろう。 *4-1:https://www.agrinews.co.jp/p46992.html (日本農業新聞論説 2019年3月10日) 農山漁村女性の日 活躍なくして発展なし 農業界全体で経営や地域社会、方針決定の場への女性参画が十分とは言えない。業界を挙げた意識改革と環境整備、支援が不可欠だ。きょうは「農山漁村女性の日」。「農山漁村女性の日」は、1987年度に農水省が制定。農林漁業の重要な担い手として、女性の能力発揮を進めるのが狙いだ。関連行事として行われた2018年度の農山漁村女性活躍表彰は、農山漁村男女共同参画推進協議会が主催。17年度に「女性・シニア活動表彰」と「男女共同参画優良活動表彰」を一本化。地域社会や法人への参画、起業・新規事業開拓、若手の参入など6部門を設けた。女性活躍法人部門で農水大臣賞に輝いた岩手県一関市・かさい農産は、役員4人のうち2人、構成員全体の8割近くが女性。それぞれの家庭状況に合わせ、子育て中の女性だけではなく高齢者や障害者にとっても働きやすい職場を実現した。若手女性チャレンジ部門農水大臣賞の福島県二本松市・菅野瑞穂さんは13年に、20代で会社を設立。大手旅行会社と連携し、東日本大震災からの復興を目指す生産現場を自分の目で見てできることを考える「スタディーツアー」を始めた。毎年100人近くが参加している。女性地域社会参画部門で農水大臣賞を受賞した熊本県菊陽町の那須眞理子さんは、74年に結婚を機に就農。当時は「めんどり(発言する女性)がさえずる家は栄えた試しなし」といわれていたが、「ようやく時代が追いついた」と振り返る。40年間、地域や経営で男女共同参画へ活動した努力が実を結んだ。審査委員長を務めた福島大学の岩崎由美子教授は「個人の活動や仕事づくりが地域の課題を解決している」と共通点を指摘、女性が輝く社会は「地域全体の活性化につながっている」と評価した。こうした取り組みを全国に広げていくことが重要だ。今、家庭で、職場で、地域で発言しにくかったり、働きにくかったりする場面はないだろうか。女性の参画は確実に進んではいるものの、男性優位の社会構造は続いている。JA全中によると、「1JA当たり役員2人以上の登用」という目標は2年連続で達成したが、全役員に占める女性の割合は8%。農業委員会に占める女性の割合は12%。市議会は14%、町村議会は10%といずれも1割程度にすぎない。男女が対等に運営に携わる社会は程遠い。旧態依然とした体制を続けていても未来は開けない。時代の変化に対応するには、性差にとらわれない意識改革が必要だ。目指すべきは年齢や性別、障害の有無にかかわらず、多様な人の発言やアイデアを受け止められる社会をつくることだ。労働力不足の中で、人生のどのステージにあっても無理なく自分らしく働ける地域づくりも欠かせない。女性の活躍なくして農業界と地域の発展はない。 *4-2:https://www.agrinews.co.jp/p44887.html (日本農業新聞 2018年8月15日) 49歳以下の新規就農者 4年連続2万人超え 田園回帰流れ続く 後継者育成課題も 49歳以下の新規就農者が2017年で2万760人となり、4年連続で2万人を超えたことが農水省の調査で分かった。農業以外から就農する新規参入者が、49歳以下では調査開始以来、最多となるなど、若年層の田園回帰の動きが続いている。だが、新規就農者全体では5万5670人で前年比7%減。生産力の維持には、農家子弟の経営継承への支援をはじめ、一層の担い手の確保、育成が求められる。49歳以下の新規就農者は14年に2万1860人となって以降、2万人台を保っている。農地などを一から確保し経営を始めた新規参入者は、49歳以下は17年で前年比10%増の2710人で、07年の調査開始以降で最多。同省は「都市から農山村に移住し農業を営む田園回帰の流れが、若年層の間に続いている表れ」(就農・女性課)と指摘する。農業への定着を促すため、就農前後に補助金を交付する農業次世代人材投資資金(旧・青年就農給付金)も下支えしたとみる。新規参入者は50歳以上も含めた全体でも6%増の3640人で、14年の3660人に次ぐ多さとなった。一方、実家の農業を継いだ新規学卒者ら新規自営農業就農者は4万1520人で10%減、うち、49歳以下は1万90人で12%減となった。高齢化を背景に農家全体が減る中で、後継者数も減っている状況だ。農業法人への就職者など新規雇用就農者にもブレーキがかかった。14年以降伸びていたが、17年は1万520人で1%減、うち、49歳以下は7960人で3%減だった。国内全体で労働力不足が進む中、他産業に人材が流れたとみられる。政府は農業生産の継続に必要な農業就業者数を約90万人と推計し、これを60代以下で安定的に担うために、49歳以下の農業従事者を23年度までに40万人にする目標を掲げる。49歳以下の農業従事者数は、17年度は前年比8000人増の32万6000人。目標達成には、さらに新規就農者を増やし、従事者確保のペースを上げる必要がある。また、認定農業者に占める49歳以下の割合を見ると、06年3月には4割近くあったが、15年3月では約2割に低下している。若年層の新規就農者が認定農業者など地域の担い手として定着できるよう、支援を強化する必要性も高まっている。 *4-3:https://www.agrinews.co.jp/p46476.html?page=1 (日本農業新聞 2019年1月19日) 農水省 白書作成へ議論着手 先端技術、農福連携が柱 農水省は18日、食料・農業・農村政策審議会の企画部会(部会長=大橋弘東京大学大学院教授)を開き、2018年度の食料・農業・農村白書の作成に向けて議論を始めた。重点的に取り上げる項目として、先端技術を活用したスマート農業などを提示した。委員からは、全国的な普及が進むよう求める声が出た。白書は3月に骨子案を示し、5月の閣議決定を予定する。同省は、同部会で白書の構成を説明。特集のテーマに「スマート農業」「農福連携」を挙げた。これらとは別に、18年度の特徴的な動きとして取り上げる項目に①多発した自然災害②農産物・食品の輸出拡大に向けて③規格・認証・知的財産の活用④消費が広がるジビエ(野生鳥獣の肉)──を挙げた。スマート農業を巡り、同審議会会長を務める東京大学大学院の中嶋康博教授は「農業団体や集落などの組織をどう変えていくかの議論ができないか」と提起。技術導入に合わせて組織の体制を整えていく必要性を挙げ、議論を呼び掛けた。JA全中の中家徹会長は、スマート農業について「平地や大規模というイメージが先に浮かぶ。中山間地でもやってみようと思える視点が必要だ」と指摘した。家族農業など中小規模の農家も活用できるよう、技術の導入費用に関する議論も進めるよう求めた。全国農業会議所の柚木茂夫専務は、18年度からの米の生産調整見直しに対し「米政策の転換期だった。点検や評価を丁寧に記述するべきだ」と強調した。 *4-4-1:https://www.agrinews.co.jp/p47115.html (日本農業新聞 2019年3月20日) 28都府県が増額 労働力対策を拡充 本紙調べ 19年度農林水産予算 2019年度の都道府県予算(案)が出そろった。日本農業新聞の調べでは、知事選のため骨格・暫定予算を組んだ11道県を除く36都府県のうち、約8割の28都府県の農林水産予算を増やした。国の防災・減災緊急対策に伴い、公共事業費などが増えていることに加え、農政改革に対応し、予算を手厚くした。担い手の高齢化を受け、労働力の確保対策や、省力化に向けたスマート農業の導入支援対策の新規事業が目立っている。農林水産予算が最も伸びたのは広島県の39%。西日本豪雨の復興事業を計上し、大きく増加した。岩手県は、東日本大震災からの復興事業で、沿岸部の防潮堤工事の支払いがピークを迎え22%増。宮城県、福島県も、震災からの復興事業により増減が大きくなっている。奈良県は18年度、国営水利事業の地元負担金を計上したため、大きく減った。農林水産予算の内訳を見ると、労働力確保に向けた事業が目立つ。4月からの外国人労働者の受け入れ拡大に向け、環境整備を進める狙いだ。茨城県は、県内の外国人労働者数が過去最多の3万5062人(18年10月末時点、茨城労働局調べ)に上る。外国人労働者が農業に従事しやすいよう「農業労働力確保総合支援対策事業」(700万円)に新規で取り組む。農業生産法人などが受け入れに向けた住環境整備で融資を受けた場合に、その利子補給を行う。外国人労働者が農耕用の大型特殊免許やフォークリフトなど農作業に必要な資格取得費用も負担し、人材育成につなげる。秋田県は新規で「外国人材の受入体制整備事業」(1050万円)を展開。外国人技能実習生などの活用方法の検討や農業法人などを対象とした研修会を開く。長野県は、JAグループと連携して、外国人材を含めた労働力確保推進の体制整備を支援。「JA長野県農業労働力支援センター」の取り組みを後押しする。農業労働力の安定確保支援事業費を計上した。省力化に向けたスマート農業の導入支援も加速する。作業の省力化と生産性向上につなげる。新潟県は「スマート農業加速化実証プロジェクト」を立ち上げる。4億円を計上し、農機具メーカーなどと連携して実証研究を実施。ロボットや人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)などの先端技術を水田作や園芸分野で導入する。京都府は、AIや情報通信技術(ICT)などを活用する「スマート農林水産業加速事業」を2億1200万円計上。モデルとなる経営体で技術を展示・実証することで、普及を後押し。導入する生産者の費用を一部補助する他、産官学連携でスマート農業技術のメニュー開発に取り組む。高知県は「Next次世代型施設園芸農業の推進」として、8億4900万円を計上し、AIによる作物の生理・生育情報の可視化と利活用などの研究を進める。省力化により担い手の経営高度化につなげる考えだ。 *4-4-2:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38788160R11C18A2MM8000/?n_cid=NMAIL006 (日経新聞 2018/12/11) 外国人労働者 口座開きやすく 生活相談など支援拡充へ 政府は改正出入国管理法に基づき、2019年4月に新設する在留資格「特定技能」を巡り、まずはベトナムやフィリピンなどアジア8カ国から外国人労働者を受け入れる。19年3月までに情報共有などを定める2国間協定を結ぶ。来日した労働者の銀行口座の開設を容易にするなど働き手の不安を緩和し、日本での生活になじむよう最大限の環境整備に取り組む。19年4月の新制度開始時は8カ国のうち、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジアの7カ国が決まっており、残り1カ国は調整を続けている。専用の日本語試験を設けて、新たな労働者の受け入れを始める。4月以降、順次拡大する。技能実習制度で日本に在留している外国人は今年6月時点で約28万5千人。ベトナムは最も多い約13万4千人を占め、新制度でも柱となる。中国は約7万4千人、フィリピンも約2万8千人が在留する。現在、技能実習を受けている実習生は8カ国以外でも新資格に移行する場合がある。外国人労働者の受け入れ拡大では、賃金の未払いなど劣悪な労働環境に陥ることもある働き手が安心して暮らせる基盤をつくることが急務となっている。日本と相手国政府の双方が、言語や風土が異なる場所で働くことになる外国人の生活環境に配慮し、公的関与のもとで情報共有する。受け入れ側と送り手側の双方のメリットとなる仕組みづくりをめざす。そのためにまずは受け入れの前提として、8カ国とは労働者の権利保護などを目的とした2国間協定を結ぶ。国会での批准手続きは必要としない形式をとる。ベトナムなどは日本滞在中の労働者としての権利保護を求めていた。受け入れる外国人の身元や生活実態などを把握しながら就労環境を整える。技能実習制度では、就労前に多額の手数料や保証金を支払わせるといった悪質ブローカーが相次ぎ、実習生の失踪などにつながっていた。2国間協定を結ぶと警察当局が捜査情報を互いに共有し、悪質な業者の摘発につなげやすくなる。年内に決める「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策」には生活環境の改善策も明記する。金融庁が金融機関向けの指針をつくる。外国人労働者がすべての金融機関で口座を開設できるようにして、給与を管理しやすくする。これまで技能実習生は銀行口座の開設が難しく、給与を現金で受け取る例が目立っていた。銀行口座があれば、支払額を客観的に把握することも可能になる。政府は新資格での労働者は日本人と同等以上の給与水準を支払うよう求めており、係争時に国が適正に支払われているかチェックすることができるようになる。日常生活の相談に応じる「多文化共生総合相談ワンストップセンター」も全都道府県に設ける。政令指定都市などにも置き、全国で約100カ所程度を想定する。全ての医療機関で外国人が医療行為を受けられるような体制も整える。公共機関の窓口には翻訳システムを導入する。住宅を確保しやすくするため、外国人の入居を拒まない賃貸住宅の情報を提供する仕組みもつくる。複数の言語で賃貸借契約書の書式をつくり、賃貸人や仲介事業者向けには外国人対応の実務マニュアルを配る。生活で使う言葉に重点を置いた日本語教育へ全国に教育施設を展開する。19年度予算案に200億~300億円の関連予算を計上する。不法残留などの問題を減らすため、日本語教育機関への定期的な点検や報告を義務付ける。いまは日本語学校へ留学目的で入国した外国人が就労し、不法残留するケースが目立っている。新資格の就労により門戸を広げる一方で、不適切な就労の根絶を目指す。こうした対策について、安倍晋三首相は法務、外務、厚生労働など関係省庁による外国人受け入れに関する閣僚会議を年内に開き、8カ国の受け入れ方針などを正式決定する見通しだ。 *4-4-3:http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018121402000165.html (東京新聞社説 2018年12月14日) 外国人の医療 不正ありきは差別生む 「日本で働く外国人が増えると不正に医療保険を利用する」-。政府はそんな見方を前提に医療保険制度の改善を考えているようだ。外国人への差別や偏見を助長しかねない議論は慎むべきだ。まるで性悪説に立つような議論は、外国人労働者を隣人として受け入れる姿勢に欠ける。今後、年金制度も含め社会保障の適用ルールの議論が始まるが、監視する相手としか見ないのなら共生はおぼつかない。外国人労働者の受け入れ拡大を目指す改正入管難民法が成立した。その中で出てきた議論が、来日した外国人が公的健康保険を不適切に利用する懸念からの防止策である。日本の企業で働く外国人は主に健康保険(健保)に入る。母国にいる家族も被扶養者と認められれば母国や日本で健保を利用できる。受診のために来日して高額医療を受けることもできる。こうなれば外国に住む家族のために費用がかさみかねないという。また、日本への留学生は国民健康保険(国保)に加入するが、偽りの在留資格で加入したり、複数の人が同じ保険証を使い回す「なりすまし」の懸念がある。本人確認の必要性を政府は言い始めた。こんな点が問題視されている。社会保障は支え合いの制度だ。不適切な利用は許されないし制度の穴はふさがねばならない。日本人との公平性に配慮しながら制度改善を進めることは必要である。だが、外国人という理由でこうした不適切利用が横行するかのような前提で議論がされている。厚生労働省は昨年三月、日本で高額医療を受けた外国人について、医療費の使われ方を調べた。国保加入から半年以内に高額医療を受けた人の中で明確な不適切利用は見つからなかった。政府は一月から、国保へ加入間もない外国人が高額医療を申し込む際、窓口となる自治体が在留資格と実態を確認する調査を試験的に始めた。資格と実態が違う場合は自治体から入管当局に通報する仕組みで違和感を覚える。しかもこの調査も九月に法相が、在留資格を取り消した事案はないと説明した。不正が続出するとの懸念は取り越し苦労だろう。むしろ働く外国人は医療保険の保険料を払う貴重な存在になる。政府がやるべきは、加入すべきなのに未加入の企業への指導や制度の周知ではないのか。外国人を信頼しない姿勢では、前向きな制度議論はできない。 <日本人も感じる銀行の不便> PS(2019年3月22日追加):*5のように、大手3銀行が先端IT技術を導入して新卒採用を抑制し、組織のスリム化を進めて経営効率化を加速するのは、新卒者数も限られ、ITでもできる業務よりは稼げる熟練業務を行う方が担当者も遣り甲斐があると思われるのでよいと思う。しかし、私は佐賀県を地元として衆議院議員になった時、大手銀行の支店が限られた場所にしかなく、あわてて佐賀銀行に口座を作った経緯がある。しかし、佐賀銀行の支店は埼玉県の自宅付近にはなく、自宅付近では通帳記帳ができない。 そのため、この際、銀行通帳の規格を統一し、別の銀行に行っても持っている通帳で引き出し・払込・通帳記帳等ができるようにして欲しい(通帳交換の時には表紙を印刷できるようにしておけばよい)。その点、ゆうちょ銀行は日本中どこにでもあり、通帳のみで引き出し・払込・記帳等ができる点が便利だが、まだ銀行機能をすべてはもっていない欠点がある。 *5:http://qbiz.jp/article/150659/1/ (西日本新聞 2019年3月21日) 大手3銀行が合理化加速 IT導入で業務量削減 三菱UFJ銀行が、2023年度末までに9500人分の業務を削減する計画を大幅に積み増すなど、大手3銀行が先端のIT技術の導入を進め、経営効率化を加速することが21日、分かった。新卒採用数を抑制し、組織のスリム化も進める。20年度の採用数は4年連続で減少し、リーマン・ショック以降で最少になる見通しだ。業務量削減は、手作業で処理していた単純な業務の自動化が柱だ。支店や事務部門の行員数を減らすなどしてコスト削減を図り、稼げる分野に人材を配置転換する狙いもある。三菱UFJ銀は、住宅ローン審査の一部を人工知能(AI)に肩代わりさせたり、複数拠点に分散していた業務を集約したりすることで削減幅を拡大する。必要な人員は減る見込みで、20年度の採用数を19年度の950人から2割以上減らす方針だ。三井住友フィナンシャルグループは19年度末までに4千人分の業務量削減を目指すが、当初計画から上回る見込み。傘下の三井住友銀行の20年度の採用数は19年度の650人から1割程度減らす方向で検討している。みずほフィナンシャルグループは、人員削減を26年度末までに1万9千人行う方針だったが、前倒しを視野に計画を練り直し始めた。19年度は700人だった採用数も減らす予定だ。超低金利の長期化による収益悪化やIT企業など異業種の参入が相次いでいることで、銀行業界を取り巻く環境は厳しさを増している。変化の速度は想定以上で、生き残りに向けてさらなる効率化を徹底する。 <化石燃料由来の水素と原発補助金とは、どこまで馬鹿なのか> PS(2019年3月22、23日追加):*6-1のように、「東電が水素事業に参入して2020年に稼働する」というので「やっとそうなったか」と思ったら、「水素を都市ガスから生産する」と書かれていたので呆れた。何故なら、都市ガスから生産した水素による燃料電池車なら、それは輸入エネルギーである上、CO₂削減もおぼつかず、燃料電池車が増えれば増えるほどその付近の空気中の酸素が薄くなるという新しい公害が起こるため、費用が課題だと言っていることまで含めて、どこまで馬鹿かと思うからだ。一方、自然エネルギー由来の電気で水を電気分解して水素を作れば、同時に酸素もできるため、車内に酸素を吹き出して酸素不足を解決することもできるので、化石燃料由来の水素はボイコットしたい。そのため、東電・中電の株主や投資家は、この投資の意義について、株主総会で追及した方がよいと思う。 さらに、*6-2のように、経産省は、温室効果ガス対策を名目に、原発由来の電気について電力小売事業者と発電事業者間の市場価格に一定価格の上乗せ(原発に対する新しい補助金)を認めようとしているそうだ。そして、その理由を「原発は環境への貢献で付加価値をもたらしているから」としているが、実際には放射線公害という大きな負の付加価値をもたらしているため、それをこそ反映すべきだ。また、経産省が「原発には競争力がある」として原発を「ベースロード電源」と位置づけ、2030年度の電源構成で20~22%に引き上げる目標を掲げたのは、「バランスよくエネルギーミックスを決める」という名目で、市場を無視して盲目的に決めた統制経済そのものであり、このように特別扱いしてまで原発を維持したい理由は原爆の開発以外に考えられない。しかし、ミサイルが主役となる時代に原爆を開発するのは、戦闘機が主役となる時代に戦艦を重視したのと同じくらい時代遅れの発想なのである。     (図の説明:左図のように、2015年の日本全体のCO₂排出量は世界第5位で、左から2番目の図のように、一人当たり排出量は世界第4位だが、右から2番目の図のように、削減目標は低い。そのような中、無公害車と期待している右図の燃料電池車の水素を化石燃料から作ったり、原発に補助金を出したりなど、どこまで環境に無神経なのかと呆れるわけである) *6-1:http://qbiz.jp/article/150686/1/ (西日本新聞 2019年3月22日) 東電が水素事業参入、2020年稼働 中部電力と折半のJERAに継承 東京電力ホールディングス傘下で火力発電を担う東京電力フュエル&パワー(FP)が水素事業に参入することが22日分かった。石油元売りのJXTGエネルギーと共同で水素の製造設備を造り、2020年中に稼働させる。中部電力と折半出資して設立した火力発電会社JERA(ジェラ)に継承する。22日午後に正式発表する。製造設備は、東電FPの東京都品川区にある大井火力発電所の敷地内に新設し、都市ガスから水素を生産する。水素で走る燃料電池車への供給設備も併設する。投資額は数十億円となる見通し。JXTGは既に水素事業に参入しており、水素の製造や供給設備の運用の知見を持つ。東電と協力することで生産費を減らせるとみる。東電FPは今年4月にJERAへの全事業の移管が完了する。水素事業も同時に移す。燃料電池車は水素を酸素と反応させて発電して走行し、二酸化炭素を排出しない。水素は太陽光や風力で発電した電気で水を分解して生産することも可能だ。ためることのできない電気を水素に転換して貯蔵できるという利点もあるが、費用が課題となっている。 *6-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S13945799.html (朝日新聞 2019年3月23日) 原発支援へ補助制度案 売電価格上乗せ 経産省検討 経済産業省が、原発で発電する電力会社に対する補助制度の創設を検討していることが分かった。温室効果ガス対策を名目に、原発でつくった電気を買う電力小売事業者に費用を負担させる仕組みを想定しており、実現すれば消費者や企業が払う電気料金に原発を支える費用が上乗せされることになる。2020年度末までの創設をめざすが、世論の反発を浴びそうだ。経産省の内部資料や複数の関係者によると、省内で検討されている仕組みは、原発については、発電事業者と電力小売事業者との間で取引する際の市場価格に一定の価格を上乗せすることを認めるものだ。原発を温室効果ガスを排出しない「ゼロエミッション電源」と位置づけ、環境への貢献で付加価値をもたらしている、との理屈だ。発電事業者は原発の電気をより高い価格で買ってもらえるため収入が増える。これが事実上の補助金になるという想定だ。モデルにするのは、米国のニューヨーク州が導入する「ゼロ・エミッション・クレジット(ZEC)」という制度で、原発の電気について市場価格への上乗せを認める。経産省が検討を進める背景には、東京電力福島第一原発事故を受けた規制基準の強化で安全対策費用が高騰し、原発でつくった電気の価格競争力が低下していることがある。それでも政府は原発を「ベースロード電源」と位置づけ、30年度の電源構成に占める原発の割合を20~22%に引き上げる目標を掲げており、特別扱いしてでも原発の競争力を維持するねらいがある。政府は30年度から、電力小売事業者に原発や再生可能エネルギーなどの「非化石エネルギー源」の電気を販売量の44%にするよう義務づける。小売事業者は、補助制度で原発の電気が割高になっても、一定程度は買わざるを得なくなる可能性がある。その負担は基本的に消費者や企業に回ることになる。だが、こうした制度は「原発の電気は安い」としてきた政府の従来の説明と矛盾する。原発事故後、再稼働に反対する世論は賛成の倍近い状況が続いており、経産省の思惑通りに実現するかは見通せない。 ■競争力あるなら政府支援いらぬ 元原子力委員会委員長代理で長崎大核兵器廃絶研究センター長の鈴木達治郎さんの話 経済産業省は今でも数値を示して、原発は競争力があると言っている。原発に競争力があるなら政府の支援はいらないはず。2050年までに温室効果ガスを80%削減するために支援の必要性を示すなら、長期目標を達成する明確な道筋を示してからだ。

| 農林漁業::2015.10~2019.7 | 02:53 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

PAGE TOP ↑