左のCATEGORIES欄の該当部分をクリックすると、カテゴリー毎に、広津もと子の見解を見ることができます。また、ARCHIVESの見たい月をクリックすると、その月のカレンダーが一番上に出てきますので、その日付をクリックすると、見たい日の記録が出てきます。ただし、投稿のなかった日付は、クリックすることができないようになっています。

|

2020,01,23, Thursday

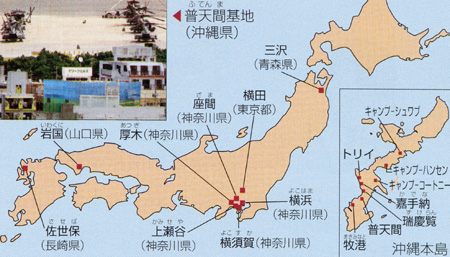

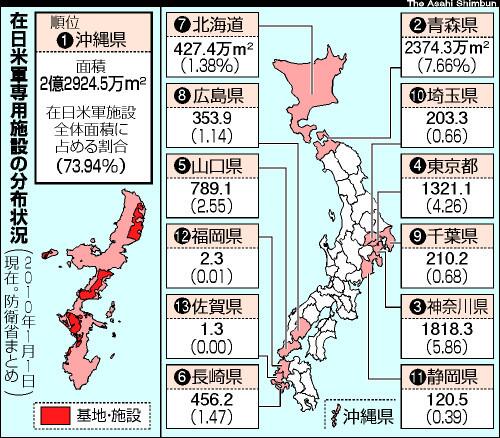

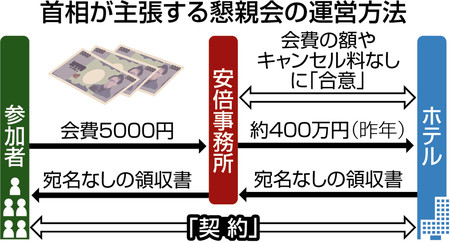

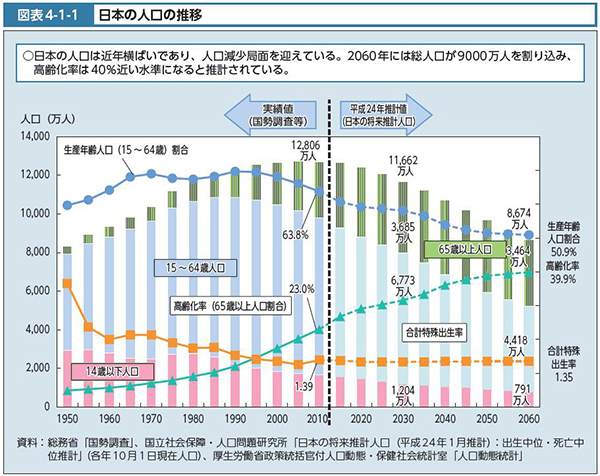

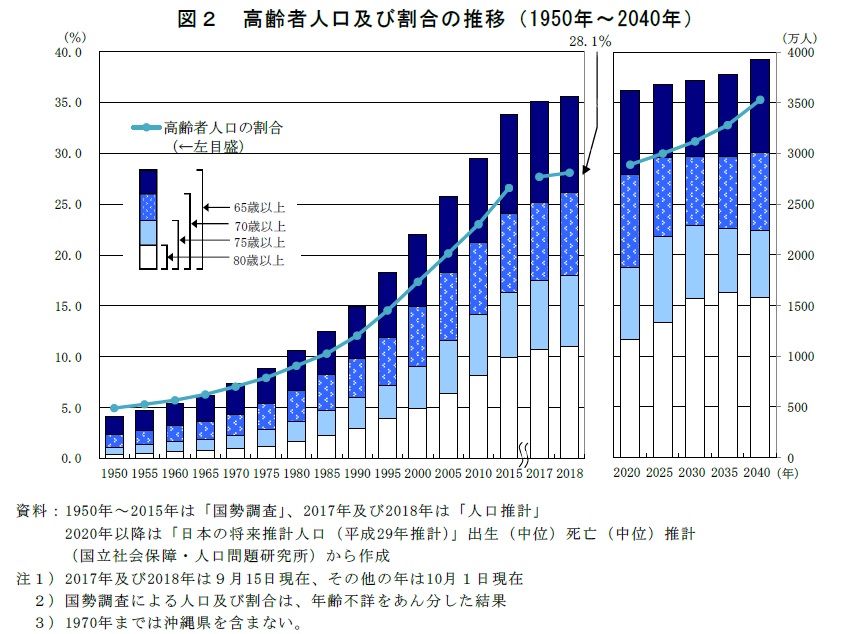

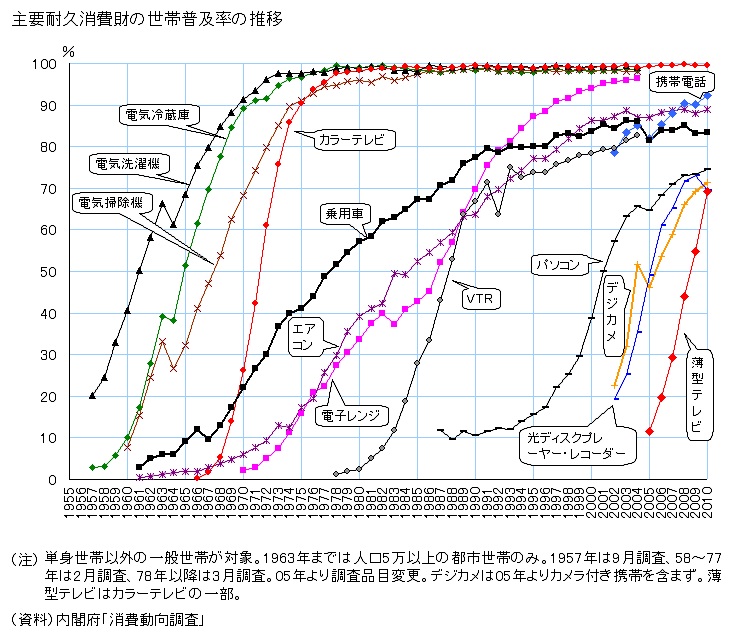

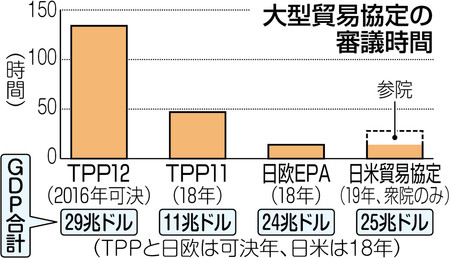

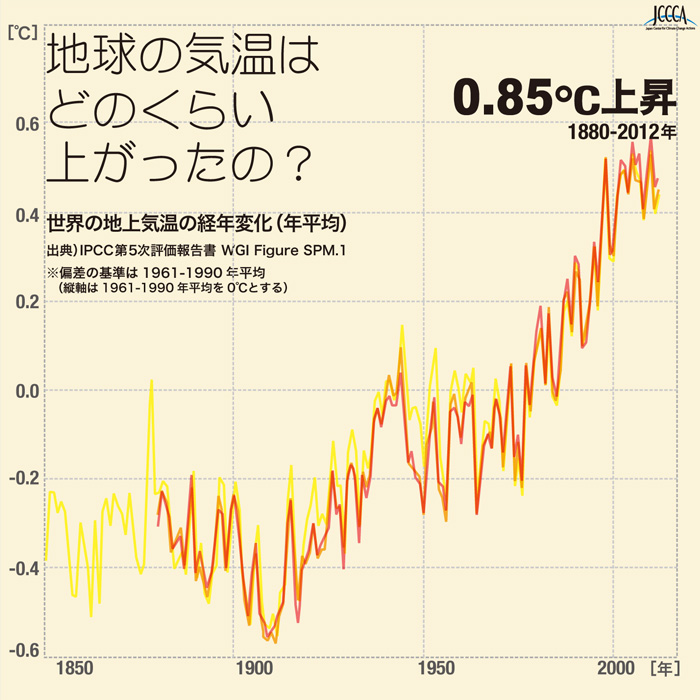

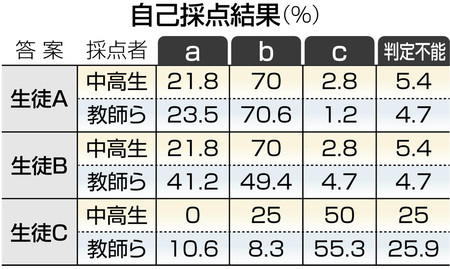

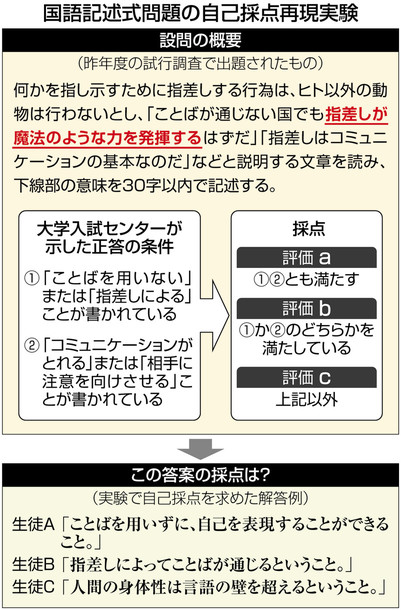

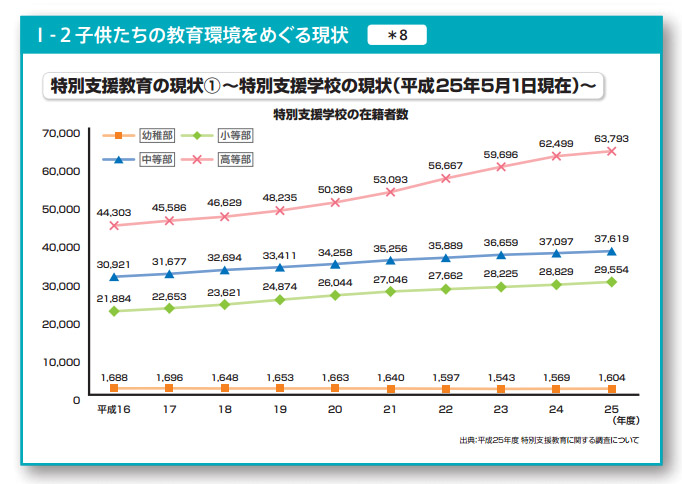

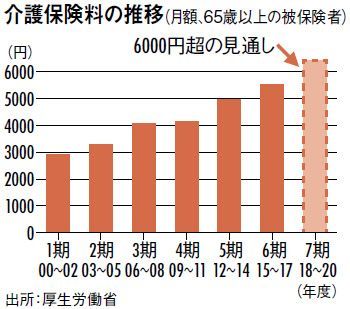

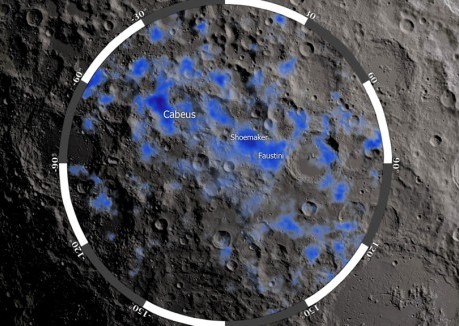

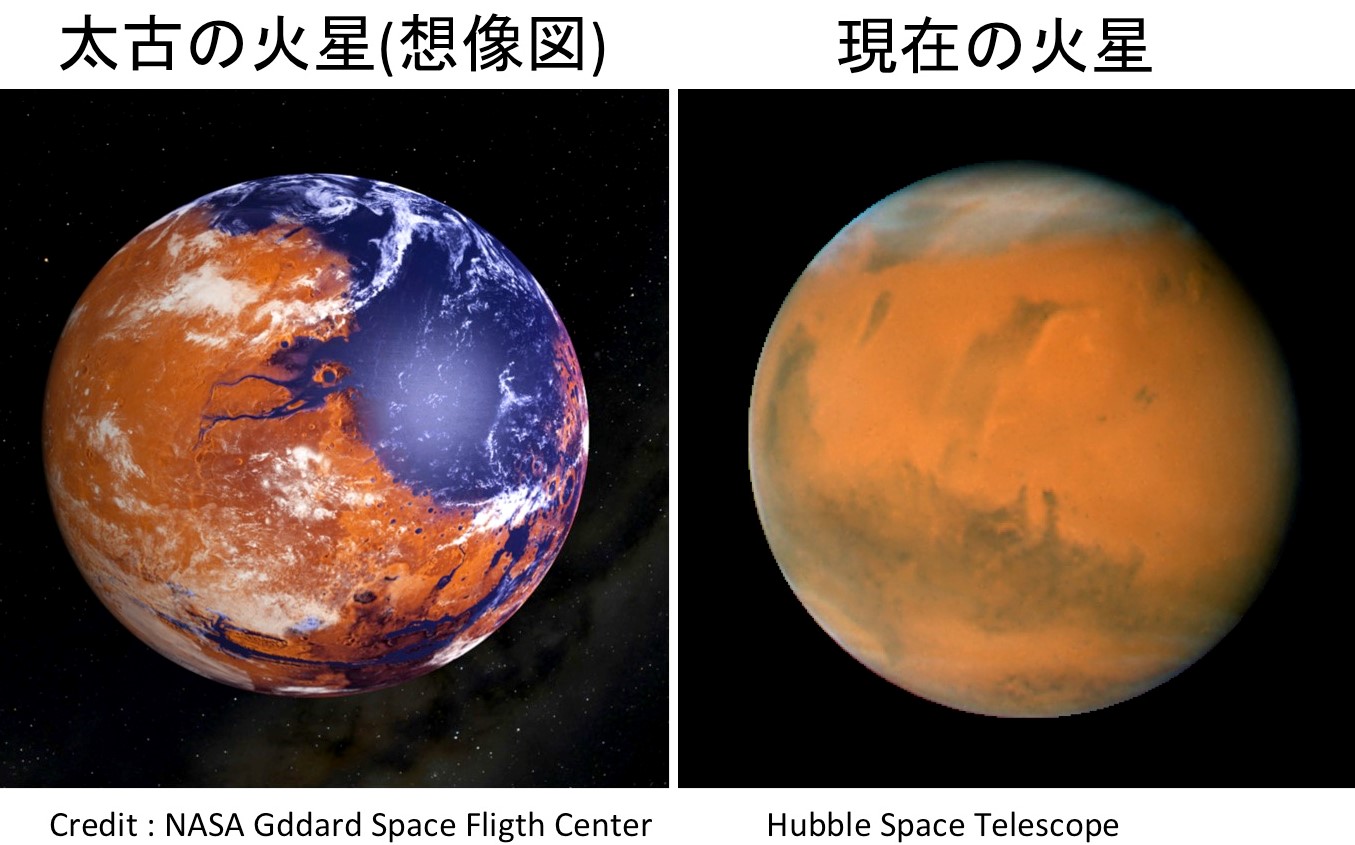

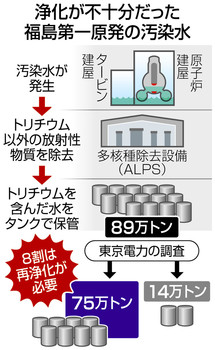

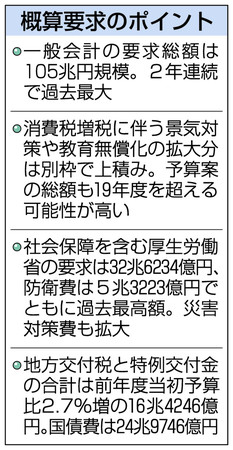

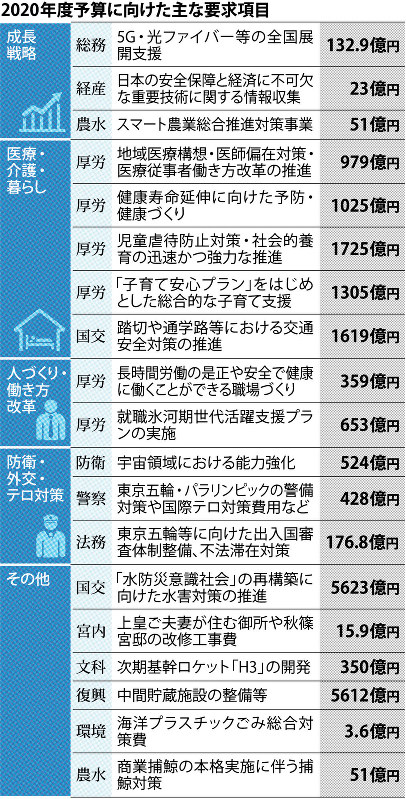

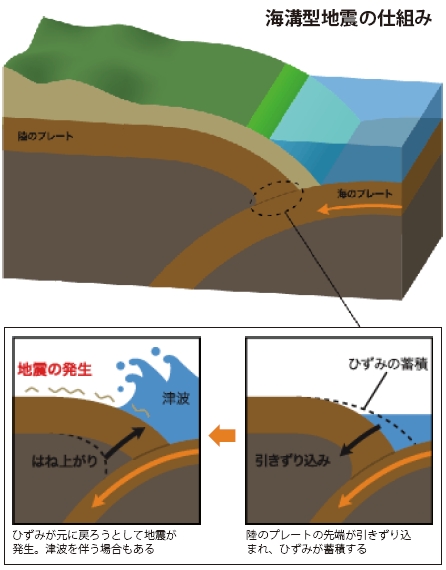

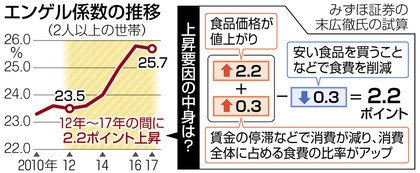

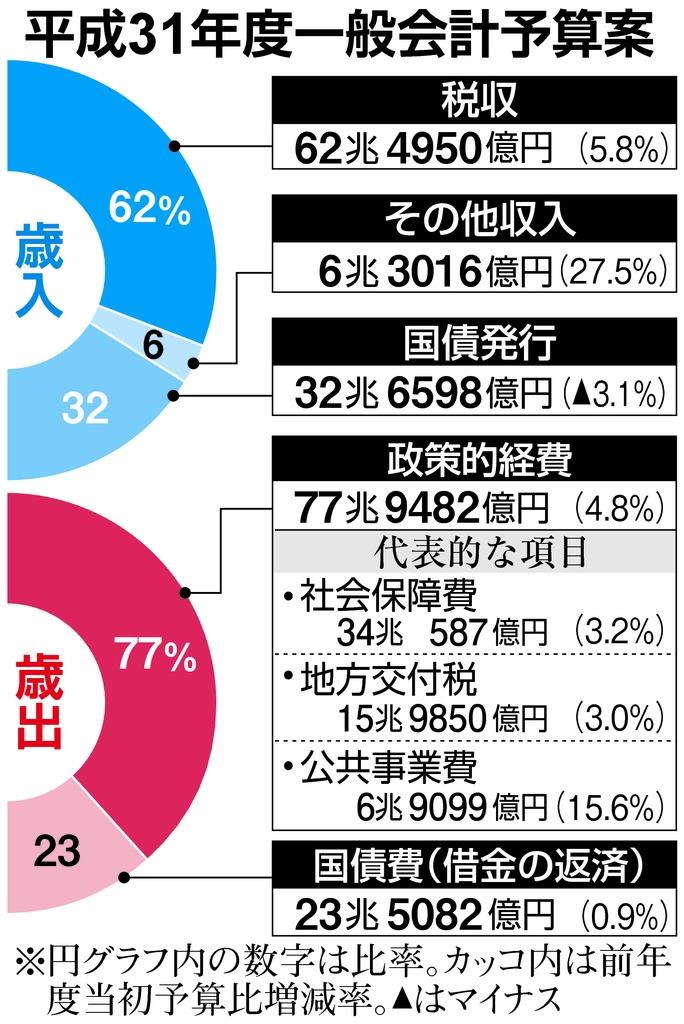

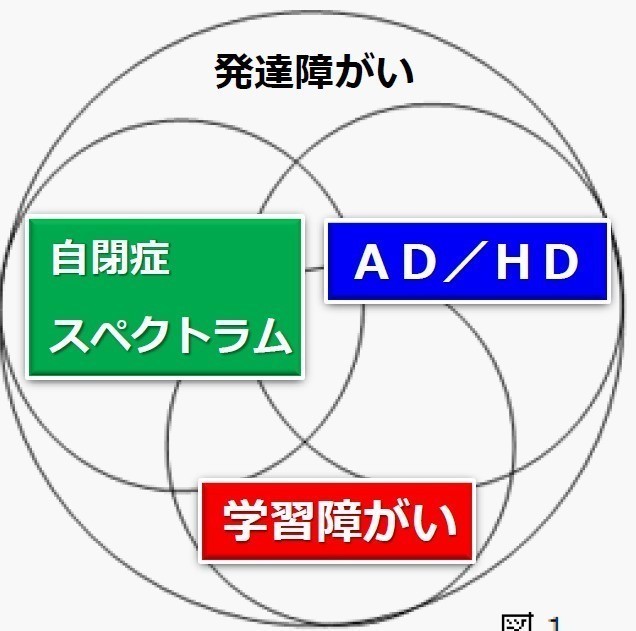

(図の説明:左図のように、米軍基地は関東と沖縄に集中しており、中央と右図のように、沖縄は約2億3千万m₂と日本全体の約74%を占める。これは、太平洋戦争後の状況に応じて設置されたもので、現在の自衛ニーズに合わせた配置ではない。また、首都圏に6箇所もの広大な基地があるのは土地の無駄使いである上、合目的的でもなく、沖縄は全体が基地の島になっているのに尖閣諸島の領海に中国船が頻繁に入っているのは、自衛のニーズに合っていない証拠である) (1)日米同盟の必要性 1)日米リーダーの認識 2020年1月19日で日米安全保障条約改定から60年となるのに合わせ、米国のトランプ大統領は、*1-3のように、「①60年間の強固な同盟関係は、米国、日本、インド太平洋地域、そして世界平和、安全、繁栄に不可欠だった」「②安全保障環境が変わって新たな課題が出てくる中、同盟をさらに強化・深化させることが不可欠で、日本の貢献が増すことを求める」という声明を発表し、米国国務省のオータガス報道官も、2020年1月17日、「③負担は公平でなければならない」とした。 日本の安倍首相は、2020年1月19日、日米安全保障条約署名60周年を記念する式典で、*1-4のように、「④日米安保条約は、アジアとインド太平洋、世界の平和を守り、繁栄を保証する不動の柱だ」「⑤60年・100年先まで日米同盟を守って強くしていこう」と呼びかけた。 私は、日本のみでは自衛することも不可能で、人権や世界情勢に疎い日本政府のみの判断で猛進されるとむしろ危険であるため、日米同盟は必要だが、それには、以下に述べる多くの問題点を解決することが必要だと考える。 2)問題点 信濃毎日新聞は、*1-1のように、「①日米安全保障条約は、朝鮮戦争中の1951年に締結され、米軍の日本駐留がサンフランシスコ講和条約を結ぶ上での条件だった」「②1960年1月19日に改定され、米国の日本防衛義務が5条に盛られると同時に、日本に防衛力の維持・発展を義務付け、在日米軍を守る義務も課した」「③60年経過したので、そろそろ外交の基軸を築き直せ」と記載している。 1991年にイラクがクウェート侵攻した時は、日本は、平和憲法のおかげでExcuseできて自衛隊を派遣せずにすんだが、130億ドル(約1兆3千億円)の資金拠出をしても、今一つ感謝されなかった。その後、日本は、海賊から自国の船を護るためと言いつつ自衛隊を海外派遣するようになったが、集団的自衛権は認めていないというExcuseにより、米国と一緒に戦争に参加することはなかった。 しかし、2000年代になって米中枢同時テロ後、日本は、テロとの戦いを宣言した米国を支持してテロ対策特別措置法を成立させ、海上自衛隊をインド洋での給油活動に従事させた。また、国連決議のないイラク戦争でも、日本はイラク復興支援特措法を設けて、サマワに陸上自衛隊を駐屯させた。集団的自衛権も自衛権のうちだが、それを認めた現在では、米軍の活動に対する自衛隊支援の地理的制約が機能しにくくなった。 このような中、日本は、米国から兵器を大量購入し、米軍との連携領域を宇宙やサイバーへと広げ、唯一の被爆国でありながら核兵器禁止条約に参加できず、防衛費や在日米軍経費を膨らませ、日米地位協定の改定もせずに、内政面でも不利な日米貿易協定を呑んだ。 また、北海道新聞が、*1-2に記載しているように、戦後の日本は、冷戦の中で米国と経済・安保の両面で協調することによって発展を遂げたが、国際情勢は冷戦期から大きく変わり、米国はトランプ政権の下で「世界の警察官」の立場から降りようとしている。また、米軍との連携を目的にした自衛隊の中東派遣は、海外での武力行使を禁じた日本国憲法に違反しており、行き過ぎた対米追従は平和憲法という宝を失う行為となる。 そのため、「外交・防衛は、親分の米国を頼って日米安保のみ」という構図は考え直し、米国とは密に連携しながらも多国間協調や平和を大切にする独立した大人の外交が、今後の日本には求められる。 (2)日米同盟の具体的なコストと効果 1)膨張する防衛費は、専守防衛に適合したものか? 政府は、北朝鮮の核・ミサイル開発や中国の軍拡など安全保障環境の厳しさを強調し、防衛費を拡大させ、*2-2・*2-3のように、トランプ米大統領の求めに応じて対外有償軍事援助(FMS)として米国製の高額な最新鋭兵器を買っているが、日本の厳しい財政事情の下、その目的と費用対効果は厳しく吟味すべきだ。 つまり、2020年度の当初予算案で、防衛費は5兆3133億円で、文教・科学振興費の5兆5055億円に匹敵し、公共事業費の6兆8571億円に近づく規模だからで、「防衛費のために社会保障費を削る」というのは、国民生活を直撃することによって個人の命をないがしろにしており、それこそ「国民の命を護る」という理念から外れる。 私は、外交や防衛の専門家ではないが、会計・税務・財務の専門家として、31億円もかけて護衛艦を空母に改修するのは、艦の安全性を害さないのか、ミサイル時代に意味があるのか、について疑問に思う。また、そこで運用される米国製の最新鋭ステルス戦闘機F35Bも6機で793億円もし、陸上配備型迎撃ミサイルシステムは、(配備先がまだ決まっていないのに)米国からの発射装置の取得等に129億円を投じ、最終的には東西2基で5千億円を超える巨額だそうで、他にもあるだろうから、これこそ合計額とその明細を明らかにすべきである。 そして、昨年末に改定された「防衛計画の大綱」「中期防衛力整備計画」は、「陸海空のみならず宇宙・サイバー空間などの新たな領域への対応」を掲げており、これらは日本の専守防衛の方針に合致しているのか疑問であるため、国会の予算審議では導入の必要性や是非から議論してもらいたく、これらの議論は、刑事事件にならない「桜を見る会」やちゃちな公選法違反の追及よりも、文字通り桁違いに重要なのである。 ただ、トランプ米大統領の強い要請から、安倍首相が米国への政治的配慮をせざるを得ない事情はわかる。それは、親分である米国を頼って好き勝手なことをしながら、日本国内のメディアがトランプ大統領をコケにする報道をしたり、交渉の担い手である安倍首相の続投を危うくさせたりしているからで、これではトランプ大統領には、とりわけ高い報酬をもらわなければ、安倍首相と交渉して日米同盟を続けるメリットはないわけである。 つまり、日本メディアの問題点は、官僚が政策のKeyを握っており、(それを知っているにもかかわらず)責任だけを政治家にかぶせ、本当はあまり力のない政治家を批判して権力と闘っているポーズをとっていることで、この形だけの民主主義は本物の民主主義国では通用しないということなのである。 2)辺野古新基地と馬毛島・グアム移転の並立は不要な筈である 沖縄県名護市辺野古の新基地建設は、日本を護るための費用対効果が低すぎるため、日米同盟の維持に不可欠というよりも、公共事業者への利益誘導に変質してしまったようだ。 具体的には、*2-4-1・*2-4-2のように、米軍普天間飛行場の移設は、辺野古に軟弱地盤が存在するため、地盤改良5年、埋め立て5年、施設整備3年を要し、合計13年以上かかり、総工費は最大2兆6500億円まで膨らむそうだ。政府の試算は確かに杜撰であるため、費用対効果からみた辺野古新基地建設の必要性を早急に再検討すべきだ。 また、埋め立て予定海域への外部の土砂の投入も生態系を破壊しており、*2-4-3のように、鹿児島県の馬毛島に基地のうち日本の防衛に必要な部分を移転すれば、埋め立てや自然破壊は不要である。にもかかわらず、政府が前のめりに突き進んでいるのは、米政権の意向より、政府の対面や公共事業の既得権益の影響の方が大きいのではないだろうか。 さらに、日本の防衛に不必要な部分は、*2-4-4のように、グアムに移転すればよく、米軍は2024年10月から約5千人の海兵隊員が移転を始め、約一年半かけて完了させる方針だそうで、米国もまた安全保障環境の変化に応じて柔軟に対応すればよいのである。 そして、2012年に日米両政府が修正合意した米軍再編計画では、在沖縄海兵隊約1万9千人のうち約9千人をグアムやハワイなどへ移転させることや、米軍普天間飛行場の辺野古移設が盛り込まれたそうだが、石垣島や宮古島に自衛隊基地ができ、自衛隊と米軍の運用の一体化がいっそう進む以上、もっと多くの海兵隊員をグアムやハワイ、場合によっては台湾やその他の地域に移転させることが可能であろう。 3)「思いやり予算」について 第二次世界大戦終結から75年、冷戦終結から30年が経過して、安全保障環境が変化した結果、米国は、*2-5のように、在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)を約20億ドルから約80億ドル(80億ドルX109円/ドル=8720億円)に増額することを要求している。 これは、米国にとって日本に置く基地の必要性が下がったということであるため、米軍は世界規模でやるべきことが他に山ほどあることにも鑑み、トランプ大統領に米軍駐留経費負担を現在の4倍以上に増額することを求められたのをよい機会として、日本の自衛のために役立っている米軍基地だけを残して日本にある米軍基地を1/4以下に減らし、駐留経費を現状維持するか、それ以下に下げるのが日本にとっても都合がよいと考える。 4)日米安保条約60年の平和主義を前提とした効果的な再構築は? 熊本日日新聞も、*2-1のように、「①日米安全保障条約は2020年1月19日で60年を迎えた」「②戦後の復興と繁栄を支える土台となった安保体制の重要性は今後も変わらない」「③日本では、米国の戦争に巻き込まれるリスクへの懸念が根強く、過度な一体化を危ぶむ声もある」「④日本は憲法が掲げる平和主義を前提に、米国との関係をどうつくるのかを再検討する時期に来ている」「⑤在日米軍人らの特権を認めた日米地位協定も抜本的な見直しが急務だ」としており、そのとおりだと思う。 (3)中東への自衛隊派遣について 政府は、*3-1・*3-4のように、トランプ大統領の要請に応じ、自衛隊を中東に独自派遣する方針となったが、徳島新聞が記載しているとおり、この局面での日本のトランプ大統領への追従は高リスクだと私も思う。 このように、民主主義国である米国の行動に問題がある中で、中国との関係修復を進めているが、中国は国内の民主化が課題の国であり、日本は、日本国憲法に基づいた独立的な距離感を持つことが求められる。 なお、*3-2・*3-3のように、ホルムズ海峡周辺への自衛隊派遣は、自衛隊法に基づいておらず、自衛隊の海外派遣を日常化させたい日本政府が米国からの有志連合への参加呼びかけを「渡りに船」で選択したものだと言われており、安保法制の下で日本が紛争に巻き込まれたり、日本が武力行使を行うことになる恐れがある。そのため、外国での武力による威嚇や武力行使を禁止する日本国憲法9条に反すると思う。 ・・参考資料・・ <日米同盟の必要性> *1-1:https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20200119/KT200118ETI090005000.php (信濃毎日新聞 2020.1.19) 日米安保60年 「外交の基軸」を築き直せ 1991年秋、米国の大学に留学中の筆者は、教室で学生からの“総口撃”にさらされた。イラクのクウェート侵攻を受けた湾岸戦争から半年余り。「なぜ日本は自衛隊を派遣しなかったのか」「カネでは協力にならない」「そんな同盟国は要らない」。日本が対米傾斜を深め、自衛隊の海外派遣に道を開いた戦争だったことは後で知った。いまなら米国の学生たちに、どんな意見を返すだろう。 <湾岸戦争を契機に> 日米安全保障条約は朝鮮戦争さなかの1951年に結ばれた。日本が防衛手段を持つまでの「暫定措置」とされたものの、米軍の日本駐留は、サンフランシスコ講和条約を結ぶ上での条件だった。米国がこの権益を手放すことはなく、60年前のきょう、新日米安保条約に改定されている。旧条約で曖昧だった米国の日本防衛義務が5条に盛られた。日本に防衛力の維持・発展を義務付け、在日米軍を守る義務も課した点は見落とせない。米国が防衛力増強と負担分担を、日本に繰り返し迫る根拠となった。条文は在日米軍の活動範囲を日本と極東に限っている。が、ベトナム戦争や70年代からの中東危機で、この制約は当初からないがしろにされてきた。安保体制が大きく変容し始めたのは冷戦が終わってからだ。湾岸戦争を前に、米国は日本に人的貢献を求めた。海部俊樹政権は「平和憲法がある」とし、130億ドル(約1兆3千億円)の資金拠出で応えている。この対応は「小切手外交だ」との猛烈な批判を招く。米国に見限られる―。日本の外務・防衛当局に不安が広がったという。海部政権は結局、初の自衛隊海外派遣に踏み切り、戦後のペルシャ湾で機雷掃海に当たらせた。冷戦終結で薄れつつあった安保の意義は、極東条項を離れ「アジア太平洋地域の安定と繁栄の基礎」に再定義される。「湾岸のトラウマ」と呼ばれた政府の経験は、世紀が変わって間もなく起きた米中枢同時テロ後の反応となって表れる。テロとの戦いを宣言した米大統領を小泉純一郎首相はいち早く支持し、おざなりな国会審議でテロ対策特別措置法を成立させる。海上自衛隊はインド洋での給油活動に従事した。国連決議のないイラク戦争も日本は認めた。イラク復興支援特措法を設け、陸上自衛隊は安全とは言えないサマワに駐屯する。安保の定義は「世界課題への対処」へとさらに範囲を広げている。 <際限なき軍拡より> 違憲性も安保条約の枠も顧みず、米国の世界戦略に追随する路線を安倍晋三政権も踏襲する。憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認。在日米軍の活動範囲と自衛隊による後方支援の地理的制約を取り払った。台頭する中国へのけん制を意図し、専守防衛から懸け離れた兵器を大量に購入、米軍との連携領域を宇宙やサイバーへと広げつつある。安倍政権は日米同盟を「外交の基軸」に据える。国際社会への協力と対米協力が同義となった日本の外交と政策は主体性を失っている。トランプ米政権がパリ協定から離脱しても意見できない。唯一の被爆国でありながら、イラン核合意や中距離核戦力(INF)廃棄条約の破棄も止められず、米国の反発を恐れて核兵器禁止条約への参加に二の足を踏む。内政面でも、不利な日米貿易協定をのまざるを得なかった。防衛費や在日米軍経費は膨らみ、基地を抱える地域の危険除去に欠かせない日米地位協定の抜本的な改定すら言い出せずにいる。あのころの米国の学生たちに、こう伝えてみたい。「小切手外交」も無意味ではなかった。東日本大震災の際、クウェートでは「私たちが支援する番だ」との声が上がり、多額の義援金が寄せられた。たくさんの原油を無償提供してくれた。戦後の経済支援は東南アジアで日本への信頼を培った。日本が本気になって多国間協調による地域の平和構築を提唱すれば、戦禍を被ったアジアの国々が背を向けるとは思えない、と。そのためには、凝り固まった外交=安保の構図を解きほぐす必要がある。アジアや国際社会の安定に向けた日本の役割を整理する。安保の適用範囲を極東に戻して米国の世界戦略と一線を画し、自律した外交構想に組み入れたい。不安定な世界情勢で安保体制の見直しは現実的でない―。そんな声が聞かれる。際限のない軍拡競争は対立の大本を正しはしない。条約を逸脱した日米安保の現状こそが、北東アジアの秩序を揺さぶっている現実に、もっと目を向けなくてはならない。 *1-2:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/384535 (北海道新聞 2020.1.19) 日米安保60年 追従ばかりでは危うい 現行の日米安全保障条約の署名から、きょうで60年を迎えた。戦後日本は米国と経済、安保両面で協調することによって発展を遂げてきた。だがいま、安保協力の中身と、取り巻く国際情勢は、冷戦期から大きく変質している。その一つは、安倍晋三政権が自衛隊と米軍の一体化を加速させていることだ。今月には米軍との連携を事実上の目的にした自衛隊の中東派遣に、国会の熟議もなく踏み切った。憲法は海外での武力行使を禁じている。専守防衛を逸脱しかねない行き過ぎた対米追従は危うい。米国はトランプ政権の下で自国第一主義に走っている。「世界の警察官」の立場から降りようとし、同盟国には見返りを求めている。安保条約の趣旨は、日本が米国の言いなりになることではない。中国が軍事面でも台頭し、テロも多極化する中、日本が平和国家の道をどう歩み続けるのか。対米連携とともに、多国間の協調に軸足を置いた外交・安保に力を注ぐのが取るべき道だろう。今年直面するのが米軍駐留経費を巡る特別協定の改定交渉だ。トランプ政権が11月の大統領選を見据え、日本に一層の負担増を求めてくることは間違いない。本来は米側が支払うべき人件費などについて、日本側が負担する「思いやり予算」は本年度、1974億円に上る。日本の負担割合は同盟国の中で突出して高く、すでに8割を超えているとされる。にもかかわらず、米側は昨年夏、瀬踏みをするかのように現行の5倍の負担を求めてきたという。論外である。米軍は中国や北朝鮮、ロシアなどの脅威を見据え、在日米軍基地をアジア・太平洋地域の戦略拠点としている。こうした米側の利益を踏まえ、一方的な主張に対しては明確に反論すべきだ。日米安保によって、沖縄には国内の米軍専用施設の7割が集中する。戦後はまだ終わっていない。県民が反対する中、安倍政権が工事を強行する、米軍普天間飛行場の辺野古移設がその象徴だ。米海兵隊の輸送機オスプレイの訓練が今週から道内で実施される。沖縄の負担軽減を名目に、日本全体にその負担がじわじわ広がっていることも見過ごせない。米軍の特権的な法的地位を定めた日米地位協定は一度も改定されていない。米国に追従する前に安倍政権がなすべき懸案は山積している。 *1-3:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200119/k10012250921000.html (NHK 2020年1月19日) 日米安保60年 トランプ大統領が同盟の意義を強調 日米安全保障条約の改定から19日で60年となるのに合わせ、アメリカのトランプ大統領は「60年にわたり両国の強固な同盟関係は世界の平和、安全、繁栄に不可欠なものだった」などとする声明を発表しました。1960年に改定された今の日米安全保障条約は、19日で署名から60年となります。これに合わせ、アメリカのトランプ大統領は18日、声明を発表しました。この中でトランプ大統領は、「過去60年にわたり、両国の強固な同盟関係はアメリカ、日本、インド太平洋地域、そして世界の平和、安全、繁栄に不可欠なものだった」と同盟の意義を強調しています。そのうえで、「安全保障をめぐる環境の変化が続き、新たな課題が生じる中で、日米同盟を一層強化し深めることが不可欠だ。今後、相互の安全保障への日本の貢献がさらに増し、同盟関係が引き続き発展していくと確信している」として、日本のさらなる貢献に期待を示しました。日米同盟をめぐっては、アメリカ国務省のオータガス報道官が17日、NHKとの単独インタビューで、「負担は公平でなければならない」と述べるなど、トランプ政権はことし夏にも本格化する見通しの日本とのアメリカ軍の駐留経費をめぐる交渉で、日本に対しさらなる負担を求めていく姿勢を示しています。 *1-4:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200120&ng=DGKKZO54579580Z10C20A1MM8000 (日経新聞 2020.1.20) 首相、日米安保条約は「不動の柱」 署名60年記念式典で 安倍晋三首相は19日、現行の日米安全保障条約署名60周年を記念する式典に出席した。日米安保条約に関し「今やいつの時代にもまして不滅の柱。アジアとインド太平洋、世界の平和を守り、繁栄を保証する不動の柱だ」と述べた。「60年、100年先まで日米同盟を堅牢(けんろう)に守り、強くしていこう」とも呼びかけた。首相は「宇宙、サイバースペースの安全や平和を守る柱として、同盟を充実させる責任がある」と強調し、新たな課題に対処するため同盟関係の拡充をめざす考えを示した。日米同盟を「希望の同盟」と表現し「歩むべき道はただ一筋。その希望の光をもっと輝かせることだ」と語った。トランプ米大統領は記念式典に先立ち、18日に声明を発表し「安全保障環境が変わり新たな課題が出てくるのに伴い、同盟をさらに強化し深化させることが不可欠だ」と訴えた。「日本の貢献の拡大と同盟の発展が続くことを確信している」との期待感も示した。19日に都内で開いた記念式典には日本側から麻生太郎副総理・財務相や茂木敏充外相、河野太郎防衛相らが出席した。米側からはヤング駐日臨時代理大使やシュナイダー在日米軍司令官らのほか、条約署名時に大統領だったアイゼンハワー氏の孫らも参加した。現行の安保条約は1960年1月19日に、首相の祖父である当時の岸信介首相とアイゼンハワー氏のもとで結んだ。岸氏とハーター国務長官らが署名し、51年に結ばれた旧条約を全面改定した。首相は記念式典で「岸は日本の首相として米大統領とゴルフをした最初の人物だった。2番目は私だ。アイゼンハワーと岸が培った友情は新しい安保条約となって実を結んだ」と振り返った。 <日米同盟の費用対効果> *2-1:https://kumanichi.com/column/syasetsu/1329075/ (熊本日日新聞 2020年1月21日) 日米安保条約60年 平和主義前提に再構築を 日本と米国の相互協力をうたった現行の日米安全保障条約は、19日で署名から60年を迎えた。米国に日本防衛の義務を課す一方、米軍に基地を提供する条約は、日本の外交・安全保障政策の基軸と位置付けられてきた。戦後の復興と繁栄を支える土台となった安保体制の重要性は、新しい時代においても変わらないだろう。しかし「米国第一主義」を掲げるトランプ米大統領は、批判の矛先を日米安保にも向ける。さらに中国の台頭や北朝鮮の核危機など国際情勢は不安定さを増している。こうした中で日本は、憲法が掲げる平和主義を前提に米国との関係をどうつくるのか、再検討する時期に来ている。冷戦後の日米安保体制は、1996年の安保共同宣言が転機となった。湾岸戦争や朝鮮半島危機を経て、同盟の目的を「アジア太平洋地域の安定的繁栄」と再定義。翌97年に自衛隊と米軍の役割を定めた日米防衛協力指針(ガイドライン)を改定し、自衛隊と米軍の運用の一体化がいっそう進んだ。さらに、2015年に安倍晋三政権下で成立した安全保障関連法は、集団的自衛権の行使を解禁し、地理的な制約なく米軍の後方支援を可能とした。日本では、米国の戦争に巻き込まれるリスクへの懸念は根強く、過度な一体化を危ぶむ声もある。こうした対米追随の進行にもかかわらず、日米同盟は盤石とは言えない。トランプ氏は、防衛義務と基地提供という「非対称」の負担を、「不公平だ」と主張する。改定交渉が本格化する在日米軍駐留経費は、負担増が求められるに違いない。米政権が迫る巨額の米国製の防衛装備品の調達により、防衛予算は膨らみ続けている。安保条約と同時に署名され、在日米軍人らの特権を認めた日米地位協定も、抜本的な見直しが急務だ。沖縄をはじめ各地で住民の暮らしが脅かされる状況が続く限り、国民の信頼は得られない。内向き志向を強める米国は、国際社会での影響力低下は避けられないだろう。日本は日米安保体制を基軸としながら、中国との互恵関係や、対北朝鮮での韓国との連携など多角的な外交を展開し、これからの時代に合った安全保障の枠組みを築いていく必要がある。 *2-2:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14303890.html (朝日新聞社説 2019年12月23日) 膨らむ防衛費 ゆがみを生む対米配慮 トランプ米大統領の求めに呼応するかのように、米国製の高額な最新鋭兵器を買いまくることが、防衛予算のあり方をゆがめはしないか。厳しい財政事情の下、その費用対効果が厳しく吟味されなければならない。 安倍政権が決めた2020年度の当初予算案で、防衛費が今年度当初に比べ、1・1%増の5兆3133億円となり、6年連続で過去最大を更新した。文教・科学振興費(5兆5055億円)に匹敵し、公共事業費(6兆8571億円)に近づく規模である。社会保障費の自然増などで財政の硬直化が進むなか、防衛予算を聖域化することなく、国民生活全体に目配りした配分が必要だ。専守防衛からの逸脱だとして、朝日新聞の社説が一貫して反対してきた護衛艦の空母への改修に31億円が計上された。そこで運用される米国製の最新鋭ステルス戦闘機F35Bは、まず6機を793億円で購入する。陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」には、配備先がまだ決まっていないというのに、米国からの発射装置の取得などに129億円を投じる。最終的には東西2基で5千億円を超える巨額の事業である。国会の予算審議では、導入の是非から議論するよう、改めて強く求める。安倍首相は1月の施政方針演説で、安全保障環境の激変に対応した防衛力の構築に向け、「従来とは抜本的に異なる速度で変革を推し進める」と語った。その帰結が米国製兵器の大量購入だとすれば、トランプ氏への政治的配慮が優先され、妥当性の分析がおろそかになっていると言わざるを得ない。安倍政権下ではすでに、米政府から直接兵器を買う有償軍事援助(FMS)が急増している。11年度の432億円が、19年度は7013億円に。20年度も4713億円と高い水準だ。高額な兵器は複数年の分割払いとなるため、「後年度負担」が将来の予算を圧迫する。20年度の契約に基づき、21年度以降に支払われる額は2兆5633億円にのぼり、訓練など本来必要な予算にしわ寄せが及ぶことが懸念される。昨年末に改定された「防衛計画の大綱」「中期防衛力整備計画」は、陸海空にとどまらず、宇宙やサイバー空間といった新たな領域への対応を掲げた。ただ、今回の予算案全体を見渡しても、さまざまな課題への優先順位は明確でない。徹底した取捨選択を進め、効率的な防衛力のあり方を主体的に考え抜かねばならない。近隣外交による緊張緩和を地道に進めながら、日本の安全保障を確かなものとすべきだ。 *2-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/570817/ (西日本新聞社説 2019/12/24) 膨張する防衛費 「専守」から逸脱しないか その規模の膨張だけでなく、中身の変質にも重大な懸念を抱かされる。2020年度政府予算案の防衛関係費のことだ。過去最高の5兆3133億円が計上された。第2次安倍晋三政権発足後、8年連続の増額となる。政府は、北朝鮮の核・ミサイル開発や中国の軍拡など安全保障環境の厳しさを強調し、防衛費を拡大させる一方だ。総額を押し上げた要因に、米政府から直接、兵器を購入する対外有償軍事援助(FMS)がある。20年度も4713億円と安倍政権下で実に4倍に増えた。トランプ米大統領からの強い要請に応じたのではないか。地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」関連費も計上したが、まだ配備先も確定していない状況である。その必要性について十分に吟味したのか甚だ疑問だ。ここでも米国への政治的配慮が目立つ。さらに政策の変質もうかがえる。戦後日本が安全保障の基本原則としてきた「専守防衛」から、自衛隊が逸脱してしまうのではないかと疑念を生じさせる内容が含まれている。専守防衛とは、他国から攻撃されて初めて、自衛のため最小限度の防衛力を行使する-憲法9条に基づく考え方である。自衛隊は「盾」の役割に徹するため、攻撃型空母や戦略爆撃機は保有できないというのが、長年の政府見解だった。そこから変質した象徴が「いずも」型護衛艦の「空母化」改修費だ。米国から初めて取得する最新鋭ステルス戦闘機F35Bの搭載を想定し、離着陸できる甲板に改修する。遠洋でも運用可能にする計画である。今年の防衛白書では、戦闘機搭載は「必要な場合」に限り「多機能な護衛艦に変わりない」と記した。だが実態は専守防衛とは相いれない「敵基地攻撃能力」に該当するのではないか。政府は、戦闘機に搭載し、敵の射程圏外から反撃できる長距離巡航ミサイル「JSM」も導入する方針だ。護衛艦の空母化とともに、従来の政府見解との整合性を国内外に分かりやすく説明すべきだろう。自衛隊と米軍の一体化が進む中、自衛隊の運用面で専守防衛が有名無実化する恐れは否定できない。安倍政権は集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法制定をはじめ、専守防衛を空洞化させる動きを進めてきた。国民の理解を得ないまま既成事実を積み重ね、安保政策の基本をゆがめることは許されない。予算案には宇宙やサイバー、電磁波など新領域に備える組織の関連費用も盛られた。専守防衛を課された自衛隊がどこまで対応するのか。年明けの国会審議で徹底した議論を求めたい。 *2-4-1:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1047123.html (琉球新報社説 2019年12月24日) 辺野古埋め立て 血税の浪費直ちにやめよ 米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡り、埋め立てに10年程度を要すると政府が見積もっていることが分かった。軟弱地盤が存在するためだ。順調に進んだとしても、普天間飛行場の返還は2030年代になる。辺野古移設が普天間の早期の危険性除去につながらないことは明らかだ。沖縄の民意に反するばかりか、貴重な自然を破壊し、血税の浪費につながる新基地建設は即刻中止すべきだ。県は昨年の時点で、地盤改良に5年、埋め立てに5年、施設整備に3年を要し、合わせて13年以上かかると指摘していた。大幅に長期化するという見通しの正しさが裏付けられた格好だ。県の試算によると、総工費は最大2兆6500億円まで膨らむ。投入される国費が莫大(ばくだい)な金額になるのは間違いない。だが政府は、埋め立て工事に要する総事業費を「少なくとも3500億円以上」としか説明していない。いつ完成するのか、費用はいくらかかるのか、といった肝心の部分を置き去りにしたまま、見切り発車で工事を始めたからだ。政府のやり方は泥縄式であり、ずさんの極みと言うほかない。日米両政府が13年に合意した現行の基地返還計画は、埋め立てに5年、施設整備に3年を見込み、普天間飛行場の返還は「22年度またはその後」とされた。工事は当初計画よりも大幅に遅れ、埋め立て工事の進捗(しんちょく)率は県の推計で全体の1%にとどまっている。埋め立てに「10年程度」かかるというが、実際はさらに長引く可能性もある。大浦湾側に軟弱地盤が存在することは昨年3月、市民が情報開示請求で入手した沖縄防衛局の地質調査報告書によって公になった。防衛省は把握していたが、認めたのは今年1月だ。都合の悪い情報を隠してきたのである。地盤の改良が必要な海域は73ヘクタールにも及ぶ。深いところでは海面から約90メートルに達している。砂を締め固めたくいを約7万7千本打ち込む工法が示されている。国内で前例のない難工事である。そもそも実現性さえ疑わしい。防衛省は地盤改良工事に入るための計画変更を年明け以降に県に申請するという。県は承認しない構えだ。新基地建設反対は玉城デニー知事の公約なのだから当然である。今後、新たな法廷闘争につながる可能性もある。埋め立ての賛否が問われた2月の県民投票で投票者の7割超が反対した。民意の重みをないがしろにし、問答無用で新基地建設を強行するさまは、およそ民主主義国家の振る舞いとは思えない。政府は新基地の建設を断念し、県内移設を伴わない普天間飛行場の速やかな全面返還を米国に提起すべきだ。この先10年以上も普天間飛行場の脅威が続く事態は断じて容認できない。 *2-4-2:https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1049092.html (琉球新報社説 2019年12月27日) 辺野古9300億円 埋め立てを即時中止せよ 防衛省は25日、名護市辺野古の新基地建設の総工費を9300億円、完成までの期間を約12年とする試算を示した。大浦湾側に広がる軟弱地盤への対応で、総工費は2014年に明示した3500億円の約2・7倍になり、22年度以降とした普天間飛行場の返還時期は30年代以降にずれ込むことが確実になった。県が指摘してきた通り、国の新基地建設計画は大幅な見直しを余儀なくされた。県内の公共事業としては空前の規模だが、国民の反発を避けるため数字を過小に見積もったと見た方が妥当だ。国内に前例のない難工事であり、工費も期間もさらに膨れ上がる可能性が大きい。沖縄防衛局によると、移設事業に投じた予算は既に約1471億円に上っている。現時点で投入された土砂は埋め立て区域全体の1%程度にすぎないにもかかわらず、当初示した3500億円の3分の1以上を使っている。さらにこれから大規模な地盤改良工事が始まるというのに、9300億円でとどまるとは到底考えにくい。どのような工法でどれほどの費用を見込むのか、積算の根拠をまず説明すべきだ。そもそも政府は、大浦湾側に軟弱地盤が広がることを把握しながら、その存在を国民にひた隠しにしてきた。16年3月にまとめられた沖縄防衛局のボーリング調査報告書には、地盤の強さを示すN値がゼロという「マヨネーズ」並みの軟弱さを示す結果が示されていた。18年3月に市民の情報開示請求で報告書が明らかになった後も、政府は軟弱地盤の存在を明確にしなかった。同年9月の県知事選で、政権が支援する候補者に不利になると考えたからではないか。新基地建設に反対する玉城デニー知事が当選すると、政府は知事選までの間は止めていた海上工事を再開。昨年12月に、埋め立て予定海域への土砂の投入を強行した。費用や期間が大幅に膨れ上がると知りながら、土砂投入に突き進んだ。埋め立ては止められないという既成事実をつくるためとみられる。沖縄の民意の無視はもちろん、税金で基地建設費を負担する国民を欺く行為だ。国の借金は国内総生産(GDP)と比べた比率で、主要国最悪の水準だ。富を生み出さない米軍基地の建設に、天文学的な額の税金を費やすなどばかげている。玉城知事は総工費が最大2兆6500億円、完成までの年数は13年以上という独自の試算を示し、普天間の危険性除去について新たな道を探る対話を政府に訴えた。軟弱地盤をはじめ基地建設に適さない条件を抱える辺野古は、もはや唯一の解決策ではない。 現計画に固執すれば、国の財政規律をゆがめ、普天間の危険性除去が一層遠のく。政府は埋め立て工事を即刻中止し、県との協議に臨むべきだ。 *2-4-3:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/569722/ (西日本新聞 2019/12/20) 馬毛島買収、評価額の3倍超に疑問も 米艦載機の訓練移転用地 米軍艦載機の訓練移転候補地として、政府が進める鹿児島県・馬毛島(西之表市)の買収に疑問の声が上がっている。地権者と再合意した買収金額約160億円は、政府が2016年度に算定した評価額の3倍超に。国の公害等調整委員会が「森林法への抵触」を認定した、地権者による独自工事の費用を上乗せしたためとみられる。なりふり構わぬ買収劇の背景には、安全保障に「応分の負担」を迫る米トランプ政権の圧力がある。政府は11月29日、馬毛島(約8平方キロ)の99%を所有する開発会社「タストン・エアポート」(東京)と売買の再合意にこぎ着けたが、それまでには紆余(うよ)曲折があった。関係者によると、タストン社には土地売却後も島に拠点を残し、資材の供給などで訓練場建設に参画したい意向があり、交渉過程で「4万坪(0・13平方キロ)は訓練場の完成まで売らない」と主張。防衛省は島全体の国有化を目指しており、一時期は決裂寸前になった。だが、菅義偉官房長官、和泉洋人首相補佐官を中心とする首相官邸が「全面譲歩」を防衛省に指示。政府はこの4万坪を買収する際、タストン社の要求に応じ、さらに5億円程度を追加して支払うことも検討しているという。「国の用地買収としては異例の譲歩」(官邸幹部)を重ねたプロセスだった。 ■ 政府が前のめりに突き進んだのは、米政権の意向が大きい。馬毛島で計画されているのは、陸地を空母に見立てて離着陸を繰り返すFCLPと呼ばれる訓練で、「空母の能力を維持する上で最も重要」(防衛省幹部)。現在は硫黄島(東京)で行われているが、艦載機部隊の置かれる米軍岩国基地(山口県)から約1400キロと遠く、米国は航続距離の短い機種には危険が伴うと懸念していた。平たんな無人島の馬毛島は岩国から約400キロの位置にあり、日米両政府は11年6月に訓練移転候補地として合意したが、年月が経過していた。政府関係者によると、トランプ大統領は安倍晋三首相に対し、「マゲシマ」の名前を挙げてFCLPの早期移転を重ねて要求。トランプ氏が在日米軍駐留経費(思いやり予算)の大幅な増額を求める構えを崩していないこともあり、日本政府はこれをなだめる「ディール(取引)」の材料として馬毛島を位置付け、買収交渉を加速させた。タストン社は、当初の日米合意を見越して独自に島に滑走路を造成し、その建設費用も含め400億円台での売却を主張していた。一方、防衛省は16年度に行った不動産鑑定で島の評価額を45億円と積算。両者の隔たりは大きかったが、官邸はタストン社に歩み寄る形で買収金額を約160億円まで引き上げた。タストン社も、親会社の経営悪化などから資金繰りに窮して態度を軟化させ、今年1月の仮契約を経て再合意となった。「今回の買収合意は、最近の日米関係で最大のヒットだ」。菅氏は周囲にこう誇る。政府は、中国軍が海洋進出を活発化させていることをにらみ、馬毛島を南西諸島の防衛拠点として整備し、日米による“不沈空母化”も検討している。 ■ ただ、タストン社が実施した滑走路造成については国の公害等調整委員会が16年、「森林法の許可申請、届け出の範囲を超える開発、伐採が推認される」と認定している。滑走路も織り込んだ買収は、政府が違法造成を容認したと受け取られかねない。この点をただした共産党の田村貴昭衆院議員の質問主意書に対し、政府は今月17日、「森林法違反で何らかの処分が行われたとは承知していない」とする答弁書を閣議決定。約160億円の積算根拠も「購入手続きに支障を及ぼす」と説明を拒んだ。日米安保緊密化の名の下に急展開した馬毛島買収に対し、「強引すぎる」との声は与党幹部からも漏れている。 *2-4-4:https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201905/CK2019050402000125.html (東京新聞 2019年5月4日) グアム移転 24年10月にも 沖縄海兵隊 米軍が現地に伝達 日米両政府が合意している在沖縄海兵隊の米領グアムへの移転計画で、米軍が二〇二五米会計年度の前半(二四年十月~二五年三月)に移転を始め、約一年半かけて完了させる方針を地元議会に伝えていたことが分かった。建設中の新たな海兵隊基地の名称は「キャンプ・ブラズ」となる予定。米軍筋が共同通信の取材に明らかにした。米軍筋によると、移転する海兵隊員は約五千人と見込まれ、このうち約千七百人がグアムに常駐し、残りは半年ごとに入れ替わる部隊となる。沖縄から移転する隊員数はこれまで約四千人と公表されていた。米軍は今年二月四日、移転計画の最新案をグアム議会のティナ・ムニャバーンズ議長に説明した。米軍筋は、トランプ政権の方針や来年の米大統領選の結果などによって、移転計画の遅延や変更もあり得るとしている。海兵隊の新基地はグアム北部のアンダーセン空軍基地近くに建設中で、二六年までに完成予定。名称は海兵隊准将やグアム選出の米下院準議員を歴任した地元出身の故ベン・ブラズ氏に由来する。アンダーセン空軍基地近くのフィネガヤン地区では、日本政府からの資金提供も活用し、下士官用宿舎などの整備も進んでいる。隊員の家族を帯同することから、島内では人口増加に対応しようと道路や医療施設なども建設されているが、労働者不足のため整備の遅れが指摘されている。一二年に日米両政府が修正合意した米軍再編計画には、在沖縄海兵隊約一万九千人のうち約九千人をグアムやハワイなどへ移転させることや、米軍普天間(ふてんま)飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古(へのこ)への移設が盛り込まれた。沖縄では昨年十二月、辺野古沿岸部への土砂投入が始まり、今年二月二十四日実施の県民投票では、埋め立て反対が多数となっていた。日米はグアム移転を、普天間飛行場移設の進展とは切り離し二〇年代前半に始めることを確認している。 <在沖縄海兵隊のグアム移転> 日米両政府は2012年4月、在沖縄米海兵隊約9000人を国外へ移転し、米領グアムなどに分散するとの内容を盛り込んだ在日米軍再編見直しの共同文書を発表した。グアム移転は米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設の進展状況とは切り離して進めることでも合意しているが、菅義偉官房長官は昨年10月の記者会見で「結果的にリンクしている」と発言し、移設が実現しなければグアム移転も進まないとの認識を示した。 *2-5:https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13400.php (NewsweekJapan 2019年11月16日) トランプが日本に突き付けた「思いやり予算」4倍の請求書、21年3月末の日米特別協定更新の期限を前に、日本が負担している約20億ドルを約80億ドルに増やすことを日本政府に求めた トランプ米大統領が日本政府に対し、在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)を大幅に増やすよう要求していることが分かった。事情を知る米政府関係者および元米政府関係者がフォーリン・ポリシー誌に語った話によれば、トランプ政権は日本政府に米軍駐留経費負担を現在の4倍以上に増額することを求めているという。7月に日本を訪問したジョン・ボルトン国家安全保障担当大統領補佐官とマット・ポティンジャーNSCアジア上級部長(いずれも当時)が要求を伝えたとのことだ。米政府が米軍駐留経費の負担増を要求しているアジアの同盟国は、日本だけではない。ボルトンとポティンジャーは韓国にも、経費負担を現在の約5倍に増やすよう求めたと、同じ消息筋は語っている。日本には約5万4000人、韓国には約2万8500人の米兵が駐留している。「このように法外な要求を一方的に突き付けるやり方は、反米感情に火を付けかねない」と、元CIA分析官でもあるヘリテージ財団のブルース・クリングナー北東アジア担当上級研究員は懸念する。「同盟が揺らぎ、米軍のプレゼンスが縮小して抑止力が弱まるようなことがあれば、恩恵に浴するのは北朝鮮や中国、ロシアだ」 ●基地整備や兵器購入も トランプ政権の日韓両国政府への要求は、世界規模で同盟国に国防支出を増やさせようとする動きの一環と位置付けられる。トランプは以前から、ヨーロッパの同盟国の国防予算が少な過ぎると批判していた。そうした圧力は効果を発揮したらしい。NATO諸国は来年末までに、国防予算を2016年の水準に比べて1000億ドル以上積み増すことにした。トランプがNATOの次に目を向けたのがアジアの同盟国だったようだ。アジアでは、中国が軍事力を増強している上に、北朝鮮の軍事的脅威も再び高まっている。日本は、アメリカとの特別協定の下、米軍駐留経費として約20億ドルを拠出している。現在の特別協定は、21年3月末に更新期限を迎える。3人の元米国防総省当局者によれば、米政府は協定更新に向けた交渉が本格化するのを前に、この予算を約80億ドルに増やすことを日本政府に求めた。韓国も年内に同様の協定の更新期限を迎える。ある元米国防総省当局者によれば、米政府は韓国政府に対し、駐留経費負担を約50億ドルに引き上げるよう要求している。しかし、日本と韓国は既に米軍の活動のために莫大な費用を負担している。米議会調査局によると、日本は、第二次大戦後の米軍外国基地建設プロジェクトの中でもとりわけ大規模な3つに関して費用のかなりの部分を負担する。具体的には、沖縄県の普天間飛行場代替施設建設に121億ドル(費用の全額)、山口県岩国の海兵隊航空基地建設に45億ドル(費用の94%)、そして、海兵隊員4800人が沖縄から移転することになるグアムの施設に31億ドル(費用の36%)である。日本の経済的負担は、米軍駐留経費だけではない。日本は防衛装備品の90%以上をアメリカ企業から購入している。ロッキード・マーティン社の最新鋭ステルス戦闘機F35やボーイング社のKC46空中給油機などだ。膨張し続けるトランプの要求に対して、日本政府は頭を悩ませることになりそうだ。 <中東への自衛隊派遣> *3-1:https://www.sankei.com/politics/news/191027/plt1910270009-n1.html (産経新聞 2019.10.27) 自衛隊中東派遣、ホルムズ海峡排除せず どうなる武器使用 政府は、緊張が高まっている中東海域での情報収集態勢を強化するため、早ければ年明けに自衛隊を独自派遣する方針だ。ただ、派遣の方法や法的整合性の検討、部隊への教育訓練の実施期間を踏まえると来春にずれ込む可能性がある。国家安全保障局を中心に外務省、防衛省などで活動場所や時期の調整を進めている。政府内には「与野党から反対や慎重な意見が相次いでいる。3カ月後(年明け)というのは難しいのではないか」(防衛省幹部)との声もある。自衛隊派遣の検討を具体化したのは、サウジアラビアの石油施設への攻撃、イラン国営会社所有のタンカーの爆発など情勢が緊迫化する中、石油輸入を中東に依存する日本が主体的に情報収集に関わらざるを得なくなったからだ。得た情報は米国主導の有志連合構想に加わる国などに提供する方向で調整している。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は18日の記者会見で、派遣先として「オマーン湾」「アラビア海北部」「バべルマンデブ海峡東側」を中心に検討すると発表。事態が最も緊迫し、情報収集の必要性が高いホルムズ海峡には言及しなかった。河野太郎防衛相は25日の記者会見で「中東地域のどこかを特筆して排除していない」と述べ、ホルムズ海峡で活動する可能性も排除せずに検討する考えを示した。 ◇ 政府は自衛隊の中東派遣の具体的な方法について、海上自衛隊の護衛艦1隻を新たに派遣する案を軸に検討している。すでに中東近隣で海賊対処の任務についている海自のP3C哨戒機2機のうち1機の任務を今回の情報収集に変更することも選択肢に入る。防衛省の統合幕僚監部の検討チームでは、さまざまな事態を想定しながら必要な装備などについてケーススタディーを進めている。河野太郎防衛相は25日の記者会見で「新規の船(護衛艦)の派遣と、ジブチを拠点とするP3C哨戒機や護衛艦の活用も検討対象にしている」と説明した。すでにソマリア沖アデン湾での海賊対処のため、護衛艦1隻とP3C哨戒機2機がアフリカ東部のジブチを拠点に他国と連携して活動している。ジブチは情報収集を目的とする今回の派遣候補地に近い。このため、日本から護衛艦1隻を追加派遣して計2隻態勢とすれば、「1隻は既存の海賊対処を継続し、もう1隻は新たな情報収集」という2つの任務の両立が可能となる。海上自衛隊が保有する護衛艦は48隻で、能力や装備が今回の任務に適しているのは20隻余り。中国の海洋進出が強まる中、「東シナ海などに展開する護衛艦を減らして警戒監視を弱めるわけにいかない。現場のやりくりに余裕はない」(自衛隊幹部)と不安視する向きもある。ただ、海賊対処部隊は平成28年、海賊事案の減少に伴い2隻態勢だったのを1隻に減らした。防衛省関係者は「『もともと2隻だろう』といわれれば、その通りだ」と語る。一方、派遣済みのP3C哨戒機2機のうち1機を海賊対処から情報収集に転用する場合、活動場所はバべルマンデブ海峡東側の公海の上空になる公算が大きい。オマーン湾はジブチから2千キロ余り離れており、所要時間や航続距離を考えると往復するだけでほぼ終わってしまうからだ。今回の派遣は、防衛省設置法で定められる省の担当業務「調査・研究」を法的根拠としている。常日頃の日本周辺海域での警戒・監視の根拠規定にもなっている。つまり、中東派遣は通常の任務の延長線上に位置づけられる。正当防衛以外での武器使用はできず、日本関係船舶を武器を使用して護衛することは法的に難しい。 *3-2:https://2019constitution.fc2.net/blog-entry-1.html (憲法研究者 2019/11/1) ホルムズ海峡周辺へ自衛隊を派遣することについての憲法研究者声明 1、2019年10月18日の国家安全保障会議で、首相は、ホルムズ海峡周辺のオマーン湾などに自衛隊を派遣することを検討するよう指示したと報じられている。わたしたち憲法研究者は、以下の理由から、この自衛隊派遣は認めることができないと考える。 2、2019年春以来、周辺海域では、民間船舶に対する襲撃や、イラン・アメリカ両国軍の衝突が生じている。それは、イランの核兵器開発を制限するために、イラン・アメリカ等との間で結ばれた核合意から、アメリカ政府が一方的に離脱し、イランに対する経済制裁を強化したことと無関係ではないだろう。中東の非核化と緊張緩和のために、イラン・アメリカ両国は相互に軍事力の使用を控え、またただちに核合意に立ち戻るべきである。 3、日本政府は、西アジアにおける中立外交の実績によって、周辺地域・周辺国・周辺民衆から強い信頼を得てきた。今回の問題でもその立場を堅持し、イラン・アメリカの仲介役に徹することは十分可能なことである。またそのような立場の外交こそ、日本国憲法の定めた国際協調主義に沿ったものである。 4、今回の自衛隊派遣は、自衛隊の海外派遣を日常化させたい日本政府が、アメリカからの有志連合への参加呼びかけを「渡りに船」で選択したものである。 自衛隊を派遣すれば、有志連合の一員という形式をとらなくとも、実質的には、近隣に展開するアメリカ軍など他国軍と事実上の共同した活動は避けられない。しかも菅官房長官は記者会見で「米国とは緊密に連携していく」と述べているのである。ほとんどの国が、この有志連合への参加を見送っており、現在までのところ、イギリスやサウジアラビアなどの5カ国程度にとどまっている。このことはアメリカの呼びかけた有志連合の組織と活動に対する国際的合意はまったく得られていないことを如実に示している。そこに自衛隊が参加する合理性も必要性もない。 5、日本政府は、今回の自衛隊派遣について、防衛省設置法に基づく「調査・研究」であると説明する。 しかし防衛省設置法4条が規定する防衛省所掌事務のうち、第18号「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」とは、どのような状況において、自衛隊が調査・研究を行うのか、一切の定めがない。それどころか調査・研究活動の期間、地理的制約、方法、装備のいずれも白紙である。さらに国会の関与も一切定められていない。このように法的にまったく野放し状態のままで自衛隊の海外派遣をすることは、平和主義にとってもまた民主主義にとってもきわめて危険なことである。 6、わたしたちは安保法制のもとで、日本が紛争に巻き込まれたり、日本が武力を行使するおそれを指摘してきた。今回の自衛隊派遣は、それを現実化させかねない。 第一に、周辺海域に展開するアメリカ軍に対する攻撃があった場合には、集団的自衛権の行使について要件を満たすものとして、日本の集団的自衛権の行使につながるであろう。第二に、「現に戦闘行為が行われている現場」以外であれば、自衛隊はアメリカ軍の武器等防護をおこなうことができる。このことは、自衛隊がアメリカの戦争と一体化することにつながるであろう。第三に、日本政府は、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合について、存立危機事態として集団的自衛権の行使ができるという理解をとっている。しかし機雷掃海自体、極めて危険な行為である。また戦闘中の機雷掃海は、国際法では戦闘行為とみなされるため、この点でも攻撃を誘発するおそれがある。このように、この自衛隊派遣によって、自衛隊が紛争にまきこまれたり、武力を行使する危険をまねく点で、憲法9条の平和主義に反する。またそのことは、自衛隊員の生命・身体を徒に危険にさらすことも意味する。したがって日本政府は、自衛隊を派遣するべきではない。 *3-3:https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2019/191227.html (2019年(令和元年)12月27日 日本弁護士連合会会長 菊地裕太郎 ) 中東海域への自衛隊派遣に反対する会長声明 2019年12月27日、日本政府は日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動を目的として、護衛艦1隻及び海賊対策のためにソマリア沖に派遣中の固定翼哨戒機P-3C1機を、中東アデン湾等へ派遣することを閣議決定した。2018年5月に米国がイラン核合意を離脱後、ホルムズ海峡を通過するタンカーへの攻撃等が発生していることから、米国はホルムズ海峡の航行安全のため、日本を含む同盟国に対して有志連合方式による艦隊派遣を求めてきた。これに対し日本は、イランとの伝統的な友好関係に配慮し、米国の有志連合には参加せずに上記派遣を決定するに至った。今般の自衛隊の中東海域への派遣は、防衛省設置法第4条第1項第18号の「調査及び研究」を根拠としている。しかし、同条は防衛省のつかさどる事務として定めている。そもそも、自衛隊の任務、行動及び権限等は「自衛隊法の定めるところによる」とされている(防衛省設置法第5条)。自衛隊の調査研究に関しても、自衛隊法は個別規定により対象となる分野を限定的に定めている(第25条、第26条、第27条及び第27条の2など)。ところが、今般の自衛隊の中東海域への派遣は、自衛隊法に基づかずに実施されるものであり、防衛省設置法第5条に違反する疑いがある。日本国憲法は、平和的生存権保障(前文)、戦争放棄(第9条第1項)、戦力不保持・交戦権否認(第9条第2項)という徹底した恒久平和主義の下、自衛隊に認められる任務・権限を自衛隊法で定められているものに限定し、自衛隊法に定められていない任務・権限は認めないとすることで、自衛隊の活動を規制している。自衛隊法ではなく、防衛省設置法第4条第1項第18号の「調査及び研究」を自衛隊の活動の法的根拠とすることが許されるならば、自衛隊の活動に対する歯止めがなくなり、憲法で国家機関を縛るという立憲主義の趣旨に反する危険性がある。しかも、今般の自衛隊の中東海域への派遣に関しては、「諸外国等と必要な意思疎通や連携を行う」としていることから米国等有志連合諸国の軍隊との間で情報共有が行われる可能性は否定できず、武力行使を許容されている有志連合諸国の軍隊に対して自衛隊が情報提供を行った場合には、日本国憲法第9条が禁じている「武力の行使」と一体化するおそれがある。また、今般の閣議決定では、日本関係船舶の安全確保に必要な情報の収集について、中東海域で不測の事態の発生など状況が変化する場合における日本関係船舶防護のための海上警備行動(自衛隊法第82条及び第93条)に関し、その要否に係る判断や発令時の円滑な実施に必要であるとしているが、海上警備行動や武器等防護(自衛隊法第95条及び第95条の2)での武器使用が国又は国に準ずる組織に対して行われた場合には、日本国憲法第9条の「武力の行使」の禁止に抵触し、更に戦闘行為に発展するおそれもある。このようなおそれのある活動を自衛隊法に基づかずに自衛隊員に行わせることには、重大な問題があると言わざるを得ない。政府は、今回の措置について、活動期間を1年間とし、延長時には再び閣議決定を行い、閣議決定と活動終了時には国会報告を行うこととしている。しかし、今般の自衛隊の中東海域への派遣には憲法上重大な問題が含まれており、国会への事後報告等によりその問題が解消されるわけではない。中東海域における日本関係船舶の安全確保が日本政府として対処すべき課題であると認識するのであれば、政府は国会においてその対処の必要性や法的根拠について説明責任を果たし、十分に審議を行った上で、憲法上許容される対処措置が決められるべきである。よって、当連合会は、今般の自衛隊の中東海域への派遣について、防衛省設置法第5条や、恒久平和主義、立憲主義の趣旨に反するおそれがあるにもかかわらず、国会における審議すら十分になされずに閣議決定のみで自衛隊の海外派遣が決められたことに対して反対する。 *3-4:https://www.topics.or.jp/articles/-/305910 (徳島新聞社説 2020年1月6日) 国際展望 トランプ追従は高リスク トランプ米大統領の決断が、幕が開いた2020年の世界を震わせている。イランのソレイマニ司令官爆殺は「宣戦布告」に等しい。イランは引くに引けず、報復に出る可能性が高まっている。トランプ氏は作戦実行後、「強い米国」をアピールするように、写真投稿アプリに星条旗の画像だけを掲げた。大統領選挙に勝つためなら何でもやりかねない。そんなトランプリスクが、今年の世界を覆っている。少なくとも、北朝鮮の非核化は、実現が遠のいたと言えるだろう。11月の米大統領選は、一層の関心事となった。焦点はトランプ政治の継続か否か。民主党の候補が誰になろうが変わらない。敗れるなら、米国の政策は一変する。温暖化抑制、移民対策、銃規制など、多くの分野で逆方向に動き出すだろう。鍵を握るのは、対抗馬が持つ「勢い」だ。トランプ氏は白人の農家や労働者に底堅い支持基盤を持つが、広がりはない。支持者が喜ぶ政策を実行し、相手をおとしめて勢いをそぐ。戦術はそれしかない。共和、民主両党が拮抗する「スイングステート(揺れる州)」が勝負を決める。前回の勝利に直結した中西部「ラストベルト」の諸州は、今回も注目の的だ。楽勝が見通せない中で、トランプ氏は米国第一主義を強める。激戦州の有権者に受ける成果を求め、国際関係に及ぼす長期的な悪影響など省みない。その典型が、米軍撤収で混迷を深めたシリア情勢だ。昨年10月、「イスラム国」(IS)掃討で共に戦ったクルド人勢力を見捨て、トルコ軍のシリア侵攻を誘発した。同盟への「裏切り」がアジアで再現されない保証はない。民主党の候補者を絞り込む予備選は2月上旬のアイオワ州で始まり、13州が集中する3月3日で流れが固まる。現在の主要論点は、医療保険制度や移民問題など日常に関わるテーマだ。外交は隅に置かれている。だからこそ、現役候補にとって独占的なアピール手段となりやすい。一方、民主党が政権を奪還しても、中国への強硬姿勢には大きな変化がない、との見方が有力だ。安全保障を理由とした「技術冷戦」は、既に超党派の動きとなり、目先の妥協を許さない状況だ。昨年始まった米中貿易戦争は、人工知能(AI)や宇宙空間を巡る長期的な覇権争いの幕開けにすぎない。習近平国家主席は昨年末、共産党政治局から「人民の領袖」とたたえられ、かつての毛沢東に匹敵する権威を確立しつつある。絶対的な権力の下で、ウイグル自治区で起きているような人民管理体制は強固になっていく。米国との対立と反比例するように、日本への接近姿勢は強まっている。春には習主席の国賓来日が予定される。わが国の立ち位置が問われる局面が増えるだろう。トランプ追従一辺倒では通用しない。 <「軍事力による現状変更を認めない」の意味は何?> PS(2020.1.24追加): 尖閣諸島を領有していると主張する中国は、*4-3のように、国防白書に「①南シナ海の諸島や沖縄県の尖閣諸島(中国名・釣魚島)は、中国固有の領土と強調し」「②武器使用も放棄せず、一切譲歩しない」等としている。これに対し、安倍首相はじめ日本の関係者は、*4-1のように、「③中国が軍事力などを使って現状を変更する試みは、受け入れられない」と繰り返し述べるに留まり、日本の外務省は、*4-2のように、「④尖閣諸島が日本固有の領土であることは、歴史的・国際法上明らか」「⑤日本が実効支配している」「⑥従って尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題は存在しない」「⑦日本は領土を保全するために毅然かつ冷静に対応する」とする。 しかし、③の言い方では、「軍事力を使わない(中国の国内法による)変更ならよい」と思われても仕方なく、④の尖閣諸島が日本固有の領土であることも主張していない。また、本当に固有の領土であれば、現状変更をせずに永遠に放置する必要はない。さらに、⑤は事実だが、①②を前提として中国船が領海内に頻繁に侵入しても、⑥のように「領有権の問題は存在しない」として、⑦の領土・領海の保全もしておらず、自衛権の行使もしていないのが現状なのである。それでも、米軍基地や自衛軍は必要か? *4-1:https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK27001_X20C14A1000000/ (日経新聞 2014/1/27) 首相「軍事力による現状変更認めず」 中国けん制、米CNNインタビューで 米CNNテレビは26日、安倍晋三首相とのインタビューを報じた。CNNによると、安倍氏は「中国が軍事力などを使って現状を変更する試みは、いかなるものも受け入れられないと理解することが重要だ」と述べ、中国をけん制した。沖縄県・尖閣諸島をめぐる問題を念頭に置いた発言。CNNの英語通訳によると、安倍氏は中国が過去20年間、軍事費を毎年約10%も増加させてきたと指摘し「アジア各国と同様に日本の懸念材料だ」と批判。軍備拡張は中国の経済成長や繁栄に貢献しないとし、中国側がこれを確実に理解するよう取り組んでいきたいと述べた。また、中国と軍事的に対抗する意図はないと強調。一方で、首相として日本の領海や領土を守る責任を果たしていくと訴えた。安倍氏は政権の経済政策、アベノミクスの「三本の矢」にも言及。成長戦略のための構造改革について「抵抗する人たちにも、私が行ってきたことを正しいと納得させ、取り組むようにさせることが重要だ」と語った。インタビューは、安倍氏が世界経済フォーラム(WEF)年次総会(ダボス会議)出席のため、スイスを訪れた際に行われた。 *4-2:https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html (外務省 平成28年10月18日) 日本の領土をめぐる情勢、尖閣諸島について 尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり, 現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐって解決し なければならない領有権の問題はそもそも存在しません。日本は領土を保全するために毅然としてかつ冷静に対応していきます。日本は国際法の遵守を通じた地域の平和と安定の確立を求めています。 *4-3:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47712610U9A720C1000000/ (日経新聞 2019/7/24) 尖閣諸島は「固有の領土」 中国が4年ぶり国防白書、台湾統一に「武力放棄せず」 中国政府は24日、「新時代の中国の国防」と題した国防白書を発表した。国防白書の発表は2015年5月以来、4年ぶり。南シナ海の諸島や沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)は「中国固有の領土だ」と強調した。台湾を巡っても統一のため「武器使用は放棄しない。あらゆる措置をとる」と主張し、領土・領海問題を巡り周辺国に一切譲歩しない考えを強調した。米国など関係国とのあつれきが高まるのは必至だ。白書は世界情勢について「覇権主義や強権政治が台頭し、国際的な秩序は衝撃を受けている」と指摘した。米国を名指しして「単独主義に走り大国間の競争を引き起こし、軍事費を大幅に増やしている」と批判。日本についても「戦後体制を突破し、軍事の外向性を強めている」と主張した。 <沖縄の地の利と気候、さくらを見る会> PS(2020年1月25日、2月14日追加):*5-1のように、名護市の名護城公園周辺を約1万本のヒカンザクラが彩り、「第58回名護さくら祭り」が始まり、気温が25度を超える陽気となった那覇市では、*5-2のように、かりゆしウエアを着た会社員の姿が目立ち、かりゆしウエアの制服や通年着用を認める会社も多いそうだ。私自身は模様の多すぎる「かりゆしウエア」は好きでないが、「沖縄は冬服がいらないので経済的だ(=冬服を着る機会はない)」と言う人もおり、沖縄は地の利と気候を生かして基地よりも生産性の高い産業を作ることができる筈である。 このように予算に関する重要案件が多い中、*5-3のように、「『桜を見る会』懇親会の契約主体が個々人だというのは不自然で首相の説明通りだったとしても脱法行為だ」などと予算委員会で野党の国会議員が桜の会ばかりを追及しているのは、白でもグレイか黒だと印象付けて議員の価値を貶める自殺行為だ。何故なら、私は地元が九州で旅行代金が高くなる上、秘書の手も廻らなかったのでそういう企画はしなかったが、野田聖子さん(岐阜が地元)はじめ地元からバスで東京に来れる範囲の国会議員は、旅行会社を通して後援会の中の希望者を東京にバス旅行させ、そこに国会見学を組み込んで議員が国会案内等をする人が多かったからだ。その際の旅行代金はもちろん個々の後援会員の負担だと思われるが、そうでなければ旅行に参加した後援会員と参加しなかった後援会員の間に不公平が起こる。安倍首相のケースでも、ホテルと会費支払いの契約を結んだ主体は個々の参加者であり、首相の事務所が会費を受け取ってホテルに渡したのは、煩雑な仕事を手伝ったにすぎないと思われる。さらに、そのホテルの得意先だったり、このように煩雑な事務を手伝ったり、立食パーティーに参加者全員分ではなく40~50%分の食事を出したりすることによって、1人5千円の会費支払いで済ませることは経済合理性もある。そのため、政策に関する議論をさしおいて、政治資金規正法違反等の刑事事件もどきに仕立てあげ、辞めさせたい政治家の根拠なき人格攻撃を行うのは、民主主義の議論の仕方ではないと思う。なお、私は、会計・監査・税務の専門家で、衆議院議員だった時に現在の政治資金規正法改正に加わり、これは単式簿記に基づいて作成されるため網羅性・検証可能性に乏しく、監査証明も限定されているため完全とは言えないものの、一昔前のような大きな不正・買収は起こらなくなっているので、メディアはじめ皆が頭を切り替えるべき時だと考える。    *5-1より *5-3より (図の説明:左図のように、沖縄は、地球の海水面が低かった時代には、九州から台湾まで続く陸地だったようだ。現在は、中央の図のように、既に桜が咲き始めている常夏の島である。また、右図は、「さくらを見る会」の話だが、宛名なしの領収書は(推奨はしないが)一般によく見られるものであるため、推論に人格攻撃を目的とした強引さがある) *5-1:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1063110.html (琉球新報 2020年1月25日) 名護さくら祭りが開幕 ピンク色の彩り、観光客たちが楽しむ 26日まで、オレンジレンジのライブも 沖縄本島北部に位置する名護市の名護城公園周辺を約1万本のヒカンザクラが彩る「第58回名護さくら祭り」(同実行委員会主催)が25日、同公園などで始まった。26日まで仮装パレードやオレンジレンジのライブなどでさまざまなイベントが開かれる。実行委員会によると現在の開花状況は二~三分咲き。晴天となった名護城公園ではピンクや白に色づき始めた桜が名護市民や観光客を楽しませていた。25日、名護城入口でオープニングセレモニーが開かれ、渡具知武豊名護市長が「たくさんの花と樹木がお待ちしている。各種イベントも時間が許す限り楽しんでほしい」と呼びかけた。 *5-2:https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1062912.html (琉球新報 2020年1月25日) 冬だけど「かりゆし」 暑い沖縄、通年着用の人増えてます 「暑いし、かりゆし」。一年で一番寒い時期にもかかわらず、連日夏日を記録し“常夏”の雰囲気も漂う沖縄では、一年中かりゆしウエアを着る人がじわじわ増えている。県内企業では一年を通してかりゆしウエアでの出勤を認めている会社もあり、通年着用を後押ししている。気温が25度を超え汗ばむ陽気となった24日の那覇市。県庁北口交差点ではセーターを着込んだ観光客の姿を尻目に、かりゆしウエアを着た会社員の姿が目立った。ランチタイムを終えた昼すぎ、明るい緑のかりゆしウエアを着た医療事務の高江洲達さん(31)=那覇市=は「今日からかりゆし」と笑顔で語る。3年ほど前まで福岡で生活していたこともあり「沖縄はずっとかりゆしでいける。楽だし、私服っぽいのが好き」と仕事に戻っていった。国際通りにある店舗で勤務する40代男性は「制服がかりゆしなので一年中かりゆしを着ている。寒い時は上から羽織る」と語る。実際、かりゆしウエアを制服にしたり、通年での着用を認めたりする会社は多い。「元祖紅いもタルト」でおなじみの御菓子御殿は「紅芋カラー」のかりゆしウエアが制服。日本トランスオーシャン航空(JTA)は乗客と接触しない本社勤務などの「間接部門」で通年着用を許可している。同社担当者によると、夏日の24日は「かりゆしが多かった」と語った。この動きに縫製業者も機敏に反応している。メーカー関係者は「観光客の需要もあるが、1月の売り上げは伸びている。いつでも新作を投入できるように急ピッチで準備を進めている」と明かした。沖縄が冬でも暖かくなったのは地球温暖化の影響で、もろ手を挙げて喜べないが、“常夏”が進めばかりゆしウエアの需要はさらに伸びるかもしれない。 *5-3:https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202002/CK2020021402000135.html (東京新聞 2020年2月14日) <点検「桜を見る会」>懇親会 「契約主体は個々」不自然 安倍晋三首相の後援会が「桜を見る会」前夜に東京都内のホテルで毎年開いてきた懇親会。首相は後援会の主催としながらも、ホテルと会費の支払い契約を結んだ「主体」は、あくまで個々の参加者だったと主張している。後援会の指示に従って会費を払っただけの参加者が「ホテルと契約した」との解釈は不自然だが、首相は国会答弁でこの説明を繰り返している。後援会がホテルと契約していないとの見解を変えない理由は、政治資金収支報告書に、懇親会の収支が記載されていないことを正当化するためとみられる。政治団体の収支があったにもかかわらず不記載だった場合は、政治資金規正法に違反するからだ。首相は、一人五千円の会費の支払いについて「集金した全ての現金を、その場でホテル側に手渡す形で、参加者から支払いがなされた」と話す。首相の事務所は、会費を受け取ってホテルに渡しただけなので、後援会に入金や出金はなかったという理屈だ。さらに首相は「(ホテルとの)段取りを行ったにすぎない事務所職員は、契約上の主体にはならない」とする。だが一方で、会場を予約したのは事務所の職員で、昨年の懇親会の準備経費は自身の選挙区支部から支出したと認めている。これに対し野党は、ホテルと主体的に契約したのは後援会だと指摘。首相の説明通りであったとしても脱法行為に当たると批判している。 <外交に役立つ国際貢献> PS(2020年1月27、29、30日、2月2日追加):*6-1のように、中国では、春節時・流通の要所である武漢市という最大の間の悪さで新型コロナウイルスによる肺炎が発生し、国内での死者数が80人に達したそうだ。このため、武漢市では、①病院に診療待ちの人があふれ ②医療従事者用の白い防護服などの物資が不足し ③上海市などの大都市から医師団が続々と武漢市へ派遣され ④武漢市は市内の交通を遮断する封鎖措置に踏み切るなどして感染の拡大防止策を採り ⑤中国政府は、海外への感染拡大を防止するため海外団体旅行中止を通達したそうだ。日本は、「イ.空路で来日したバスツアーの旅行客に新型肺炎の感染者を確認した」「ロ.客のキャンセルが相次いで困った」などと騒いでいるだけでなく、日本政府や日頃から中国と関係のある日本企業は、電子レンジか湯煎で温めれば食べられるような餃子・シュウマイなどの中華料理やみかん(ビタミンCが豊富)・マスク等を武漢市民に寄付したらどうか? 東日本大震災の時と同様、人は困った時に助けられるのが最も有り難いため、これが今後の外交や食品輸出に寄与することは間違いなく、日本は、*6-2のように、「i)恒久の平和を念願し」「ii)偏狭を地上から永遠に除去しようと努め」「iii)全世界の国民が恐怖と欠乏から免がれて平和に生存する権利を有することを確認し」「iv)いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないと信じ」「v)日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」とする立派な日本国憲法を持っており、国民は、「こんなのは理想に過ぎないから、現実に合わせてレベルを落としたい」とは思っていないのである。 しかし、*6-3のように、「①自民党女性局は平易な文章にイラストを織り交ぜ、『女性に読んでほしい』と憲法冊子を作成し」「②憲法は幸せのカタチを守る基本的なルールで、幸せのカタチは時代によって変わっていく」「③三原じゅん子局長は『憲法の話は苦手と思っている女性にこそ読んでほしい』と話した」「④『青年に音楽を演奏する機会を与える』と書かれたスイス憲法や「⑤同性婚を認める」アイルランド憲法などの例を紹介している」とのことだ。 このうち①③については、日本国憲法は義務教育である中学校社会科(現在は、公民)の教科書に添付されて勉強したため、男女とも「読んだことがない」と言うのは不可能で、「女性は平易な文章でなければ理解できない」「女性は憲法の話は苦手」などと決めつけるのは女性蔑視である。また、憲法(原文:The Constitution of Japan)は国の骨格と方針を定めたもので、その13条に「すべて国民は、個人として尊重される(原文:All of the people shall be respected as individuals.)」と書かれているとおり、個人は自由な生き方を尊重され、②のように「国や憲法が(個人の)幸せのカタチを決める」わけではない。 さらに、④は、第26条で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定めているため、音楽のみを取りださなくても政府の意思決定次第で教育できる。また、⑤については、24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」としているが、この両性は異性でなければならないとは書かれていないため同性婚を排除しておらず、14条で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」としているため、敢えて憲法で同性婚を認めると取り上げて書く必要はないと考える。それよりも、もともと人間は多様なのに「多様性≒同性婚、障害者」というような誤った議論が多いのが問題だ。つまり、「現行憲法は時代に合っていない」などと言っている人の話をよく聞くと、その人こそ現行憲法を理解していなかったり、読んですらいなかったりするのである。 このような中、*6-4・*6-5のように、大分市はじめ東京都・他の地方自治体・日本政府などが、武漢市(湖北省)への民間チャーター機の往路等で中国政府にマスクや防護服などの緊急援助物資を運び、「雪中送炭」と中国のネット上で感謝の声が広がったそうだ。なお、メディアでは武漢市にあるユニクロがクローズしているところが報道されたが、伸縮性のある布で顔にフィットするマスクを急いで作り、店先で販売したらよいだろうと思った。 *6-6のように、台湾でもマスクが不足して「1人3枚まで」にしているそうだが、台湾と関係の深い自治体や民間企業は寄付したらいかがか? *6-1:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54875690X20C20A1AM1000/ (日経新聞 2020/1/27) 新型肺炎、拡大加速 「患者1000人増加も」武漢市長、春節連休を3日間延長 中国の湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の猛威が止まらない。武漢市の周先旺市長は26日夜、記者会見し、今後患者数は「1000人近く増加する可能性がある」と話した。中国国内の死者数が27日時点で80人に達するなど感染拡大を受け、中国政府は同日、春節(旧正月)の連休を2月2日まで延長すると発表した。武漢市を中心に医療機関の受け入れ体制や物資の不足なども深刻化している。「新型肺炎の疑いがある患者が2209人、発熱外来が643人。このうち45%前後に新型肺炎の診断が下る可能性がある」。周市長は26日夜、武漢市内の診療状況について説明した。武漢市のある湖北省では既に約700人が新型肺炎にかかり76人が死亡している。市民がSNS(交流サイト)に投稿した動画などによると、武漢市では病院内に診療待ちの人があふれかえっており、医療従事者用の白い防護服などの物資が不足しているという。武漢市は急増する患者の診察・治療体制の整備を急ピッチで進めている。国営新華社通信によると、同市内で少なくとも2つの新型肺炎に特化した病院を建設する予定で、ベッド数は計2千床を超えるとみられる。また上海市などの大都市から医師団も続々と武漢市へ派遣されている。中国では武漢市が23日から市内の交通を遮断する封鎖措置に踏み切るなど感染の拡大防止策を採っているが、食い止められていない。中国の保健当局は27日、国内の患者数は累計で2744人となり、死者は80人にのぼると発表した。直近半日で患者は約700人増えた。さらなる感染防止措置として国務院(政府)は27日、春節休暇を従来の1月30日までから2月2日まで3日間延長すると発表した。新型肺炎は発熱など患者の自覚症状がないケースもあるという情報があり、こうした人からオフィスや学校などでウイルスが広まるのを防ぐ狙いだ。国内の対応とともに海外への感染拡大防止にも動いている。中国政府は27日から海外団体旅行を中止するよう国内の旅行会社に対して通達した。ただ春節休暇を利用した中国人による海外への渡航ピークは既に過ぎている。日本の厚生労働省は26日、国内で4例目の新型肺炎の感染者を確認したと発表した。武漢市から観光で来日した40代の男性で愛知県の医療機関に入院している。男性はバスツアーの旅行客で、22日に空路で来日したという。陸路で中国本土とつながる香港とマカオは独自の入境制限に踏み切った。香港政府は26日夜、27日から中国湖北省の居住者と過去14日間に同省を訪れた人の入境を禁止すると発表した。マカオ政府も湖北省の居住者が入境する際に感染していないとする医師の証明書を提示するよう求める。一方、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は26日、新型肺炎への対応を協議するため北京へ向かっていると、SNS上で明かした。WHOはこれまでの会合で、加盟国の検疫体制の強化などが求められる「緊急事態宣言」を見送った。しかし、その後も日本など中国国外でも患者数が増加しているため、事務局長自らの中国入りを判断したとみられる。 *6-2:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 (昭和二十一年十一月三日公布の日本国憲法より抜粋) 日本国憲法前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果とわが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 *6-3:https://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-1064852.html (琉球新報 2020年1月28日) 自民、世論喚起へ憲法冊子を作成 「女性に読んでほしい」 自民党女性局は28日、憲法改正を目指す党の考え方をまとめた小冊子を作成した。平易な文章にイラストを織り交ぜた仕上げで、改憲への世論喚起が狙い。「憲法は幸せのカタチを守る基本的なルール」などとしている。三原じゅん子局長は取材に「憲法の話は苦手と思っている女性にこそ読んでほしい」と話す。「青年に音楽を演奏する機会を与える」と書かれたスイス憲法、同性婚を認めるアイルランド憲法などの例を紹介。「幸せのカタチは時代によって変わっていく」と改正の意義を説いた。小冊子は見開きA5判10ページ。党の各都道府県連に2千部ずつ配布する。 *6-4:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/579783/ (西日本新聞 2020/1/30) 「武漢頑張れ」激励込めマスク3万枚を大分市が寄贈 中国から感謝も 新型コロナウイルスによる肺炎が拡大する中国で、日本の支援に称賛の声が広がっている。大分市が27日、友好都市の湖北省武漢市に「武漢加油(頑張れ)」のメッセージを添えてマスク3万枚を送ったところ、短文投稿サイト微博(ウェイボ)に「感動した」などの投稿が続出。閲覧数は3億7千万回を超えた。邦人を帰国させるため武漢入りした日本政府のチャーター機が物資を届けたことにも感謝の投稿が相次いだ。大分市のマスク寄贈は、中国共産党機関紙の人民日報が28日に報じた。マスクの入った段ボール箱に「武漢加油!」の紙が貼られていたことや、大分市が財政的に余裕がない中で支援に乗り出したことを伝えた記事は微博で瞬く間に拡散。「中国語の“頑張れ”には本当に心がこもっている」「裕福でないのに、こんなにたくさん寄付してくれるなんて」「大分市に行ってお礼を言いたい」といった書き込みが相次いだ。政府チャーター機が28日にマスクなど支援物資を運んだニュースも、微博の閲覧数が7千万回を超えた。2008年の四川大地震で日本の救援隊がいち早く現地入りしたことに触れ「あの時も助けに来てくれた」と感謝する投稿や、中国人客の減少で苦境に陥っている日本の観光地を励ます書き込みも見られた。大分市は29日にも防護服200着を武漢市に送った。マスクを送った際、他に不足している物資を尋ねる手紙を添えたところ、武漢市側から要望があったという。防護服は地元医師会の協力を得て集めた。大分市には市民などから物資の支援や寄付金の申し出が相次いでおり、市は今週にも受け入れ態勢を整える予定。担当者は「反響の大きさに驚いている。武漢は長く交流してきた友人のような存在で、早く平穏な生活に戻ってほしい」と話した。 *6-5:https://digital.asahi.com/articles/ASN1Z3VHBN1YUHBI04J.html?iref=comtop_8_01 (朝日新聞 2020年1月30日) 日本の援助、「いいね」中国で15万超 新型肺炎めぐり 日本政府は、新型コロナウイルスによる肺炎が発生した中国・武漢市(湖北省)への民間チャーター機の往路で、中国政府への緊急援助物資を運んだ。中国のネット上では感謝の声が広がっている。328日深夜に武漢に到着した第1便には、中国向けに日本政府が手配したマスク約1万5千枚や手袋5万組、防護眼鏡や防護服などが積み込まれた。30日に到着した第2便も、地方自治体からの支援物資を運んだ。東京都は二つの便の合計で約2万着の防護服を提供しているという。外務省によると、茂木敏充外相が26日にあった中国の王毅(ワンイー)外相との電話協議で協力を申し出て、中国側から求めがあった物資を送った。昨年はエボラ出血熱が流行するコンゴ民主共和国へ防護服を支援するなど、政府は感染症の流行に見舞われた地域への緊急援助を続けている。日本政府からの支援が届いたというニュースは、中国版ツイッターの「微博(ウェイボー)」で広く拡散されており、15万を超える「いいね」がつけられた投稿もある。全国的に交通機関の停止や商業施設の閉鎖などが相次ぐ苦境の中の明るい話題として称賛を集めている。28日午後には、武漢市と友好都市の関係にある大分市が医療用マスクを送り、その箱に「武漢加油(がんばれ)」と記されているというニュースが投稿された。「中国語で書いてくれるなんて」「心の底からありがとう」などと感動を伝える書き込みがあふれ、関連する投稿の閲覧総数は、29日までに3億8千万回にも上っている。ほかにも、日本国内の店などが中国人向けに掲げた「同舟共済(ともに乗り越えよう)」「最重要的朋友(一番大切な友だち)」などといったメッセージの画像も、SNSで広く拡散されている。2008年の四川大地震の被災地での日本の救援隊の活動を記憶している人も多く、つらいときに本当に必要な物を送ってくれることを意味する「雪中送炭」という四字熟語とともに、感謝を伝える人もいる。「日本に行ってみたくなった」と記す人もいるが、中国では感染拡大を防ぐために、27日から海外への団体旅行は禁止されている。ただ、中国客の激減で日本の観光地が打撃を受けていることも広く知られており、こんな書き込みもあった。「ウイルスが去ったら絶対日本に応援に行く」「微力でも、今度は私があなたたち日本の経済に貢献します」 *6-6:https://digital.asahi.com/articles/ASN21645BN21UHBI02T.html?iref=pc_rellink_01 (朝日新聞 2020年2月1日) 台湾、マスク販売を統制「1人3枚まで、1枚は20円」 新型コロナウイルスによる肺炎でマスク需要が高まるなか、台湾当局はマスクを販売する際、1人3枚までに制限し、価格も一律1枚6台湾ドル(約20円)と定める措置を始めた。2月中旬まで続く見通しで、中国など海外へのマスクの輸出も禁じている。台湾で初の感染者が確認された1月21日以降、台北市内の雑貨店では「マスク売り切れ」の貼り紙が掲げられ、入荷してもすぐに無くなる状況が続く。春節の休みも影響し、マスクの生産量は1日に約400万枚にとどまる。約2300万人の市場の需要には追い付かない状況だ。 <日米安保条約の見直しについて> PS(2020年1月28日追加):これに先立ち、G20サミット後の記者会見で米国のトランプ大統領は、*7-1に佐賀新聞が記載しているとおり、「①日本が攻撃されたら米国は日本のために戦わなくてはならないが、米国が攻撃されても日本は戦わなくてよいため、日米安全保障条約は米国にとって不公平だ」「②条約破棄は全く考えていないが、以前から安倍首相にも問題提起している」としていた。現在の日米安全保障条約は、*7-3のように、どちらからでも条約終了の意思を通告することができ、その場合、通告後1年で終了することになっているが、日本は、*7-4のように、日本国憲法で戦争を放棄し、陸海空軍その他の戦力は保持しないことになっているため、国際連合憲章に定める自衛のためにも日米安全保障条約は必要なのである。 また、新潟日報は、2020年1月27日、*7-2のように、「③日米安全保障条約が1960年1月に改定署名されてから60年経過した」「④宇宙やサイバーの新たな領域で日米同盟を強化することも必要になった」「⑤日米同盟の下で、日本は軽武装政策を取って戦後の驚異的経済成長を成し遂げることができた」「⑥米国の戦争に巻き込まれるリスクが高まらないか」「⑦条約改定60年の節目に同盟関係のゆがみを正すのは、戦後外交の総決算を掲げる安倍首相にふさわしい仕事」等と記載しており、何とか軽武装で自衛する方法を考える必要があるわけだ。 *7-1:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/395893 (佐賀新聞 2019年7月4日) 日米安保見直し発言、認識を正し、本質の議論を 米国のトランプ大統領が日米安全保障条約について「米国にとって不公平な合意だ」と主張し、見直しに言及した。20カ国・地域首脳会議(G20サミット)後の記者会見での発言で、「条約破棄は全く考えていない」としたものの、以前から安倍晋三首相にも問題提起していると述べた。戦後日本の安保政策の基軸となってきた日米安保条約に関わる、極めて重大な発言である。だが、トランプ氏の主張は正確な認識に基づかず、一方的過ぎる。日本政府は日米間で条約見直しの議論は一切ないと否定するが、まず大統領に認識を正すよう求めていく必要があろう。発言の背景には、日米貿易交渉に安保政策を絡めて取引材料とする狙いもあるだろう。その真意を見極めたい。日米の同盟関係は近年、自衛隊と米軍の一体化が進んでいる。今回の発言も日本の役割拡大を求める圧力の一環ともみられる。その現状でいいのか。あるべき同盟関係の姿や、今後の日本の安保政策について本質的な議論に取り組むべきだ。トランプ氏は記者会見で「日本が攻撃されたら米国は日本のために戦わなくてはならないが、米国が攻撃されても日本は戦わなくてもいい。不公平だ」と述べた。2016年の大統領選中にも同様の主張をしているが、現職大統領としての発言であり、看過できない。まず、その認識を正すべきだ。1960年に全面改定された日米安保条約は、第5条で日本有事の際に米国が日本を守ると義務付ける一方、第6条で日本が極東の安定確保のため米軍に基地を提供すると定めている。それぞれのリスクとコストが非対称的なため、以前から米国に不満があったのも事実だ。トランプ氏の発言には来年の大統領選をにらんだ国内向けの側面もあるだろう。だが在日米軍基地は、世界に展開する米軍の戦略的拠点として米国のメリットになっている。一方、日本は年約2千億円の在日米軍駐留経費のほか騒音対策費など応分の負担をしている。「双方の義務はバランスが取れている」というのが日本政府の見解だ。この認識を改めて確認すべきだ。トランプ氏の発言には、この夏から本格化する貿易交渉で日本に譲歩を迫る戦略や、対日貿易赤字削減のための巨額の防衛装備品購入を求める狙いもあるだろう。駐留経費負担の増額を要求してくる可能性もある。だが、圧力の下で交渉の主導権を握られる事態は避けなければならない。公正な交渉を進めるべきだ。解せないのは、G20の際に行われた首脳会談での安倍首相の対応だ。安保条約に対するトランプ氏の不満は来日直前に米メディアが報じていた。にもかかわらず首相は真意をたださなかったという。トランプ氏の会見後、首相は「自衛隊と憲法の関係で何ができるかは説明してきた」と述べたが、日米間でどういう協議があったのかを国民にきちんと説明すべきだ。安倍政権の下、安保政策は対米偏重が進んできた。集団的自衛権の行使を解禁する安保関連法を制定、日米防衛協力指針(ガイドライン)を改定し、日米連携の一層の緊密化を掲げる。だが、米国の戦略に巻き込まれる懸念も膨らむ。近隣諸国との関係構築に努め、安保環境を整備していく構想に日本が主体的に取り組むべきではないか。 *7-2:https://www.niigata-nippo.co.jp/opinion/editorial/20200127521024.html (新潟日報 2020年1月27日) 安保改定60年 同盟の在り方が問われる 日本を取り巻く安全保障環境が大きく変容する中で、条約に基づく日米同盟はどうあるべきか。その在り方が問われる。現行の日米安全保障条約が、1960年1月に改定署名されてから60年が過ぎた。米軍による日本駐留や内乱鎮圧を認めた旧条約を全面改定した現行の安保条約は、米国の対日防衛義務や日本による米国への基地提供義務を定めている。安倍晋三首相は署名60年の日本政府主催の記念式典で、「今や日米安保条約は、いつの時代にも増して不滅の柱。世界の平和を守り、繁栄を保証する不動の柱だ」と表明した。同時に、宇宙やサイバーの新たな領域で日米同盟を強化する意向も強調した。日米安保条約とそれに基づく日米同盟は日本外交の基軸である。同盟の下で、日本は軽武装政策を取り、戦後の驚異的な経済成長を成し遂げたといえる。冷戦終了後、北朝鮮の核の脅威や中国の軍事力増強など北東アジアに緊張が解けない中でも、大きな役割を担ってきた。一方で、米国第一主義を唱え国際社会の分断を増幅するような政策を打ち出しているトランプ米政権の存在は同盟を巡る不安要因となっている。懸念するのは、日本の対米傾斜が加速すれば米国の戦争に巻き込まれるリスクが高まらないか、ということだ。日米安保体制は冷戦終結や湾岸戦争などを機に、たびたび変質してきた。91年のソ連崩壊後には、安保体制の目的を「アジア太平洋地域の安定的な繁栄」へ再定義し、安保条約の「日本と極東」の範囲を踏み越えた。こうした米国の世界戦略に引っ張られる形で進んだ自衛隊と米軍の一体運用が、安倍政権になって加速している。安倍政権は歴代政権が憲法上許されないとしてきた集団的自衛権の行使を容認し、安全保障関連法を成立させた。対日赤字の是正を求めるトランプ氏に対しては、最新鋭戦闘機F35といった米国製武器を大量購入している。それでもトランプ氏は「米国第一」優先、同盟関係軽視の姿勢を改めない。日米安保条約は「不公平」と批判し、日本側にさらなる負担を迫っている。「豊かな国が十分な負担をしないで、米軍の抑止力の恩恵を受けるのは米国を食い物にする行為だ」とし、在日米軍の駐留経費負担(思いやり予算)の5倍増を求めているという。だが日本は米軍駐留経費のうち7割以上を負担している。沖縄をはじめ、米軍機の騒音や事故リスクなど基地周辺の市民生活に与える負の影響は大きい。さらに、米兵の法的地位や基地の運用を定めた日米地位協定の抜本的な見直しは実現していない。これでは対等な同盟とは言えまい。条約改定60年の節目を機に、同盟関係のゆがみを正す。それは、「戦後外交の総決算」を掲げる安倍首相にふさわしい仕事のはずだ。 *7-3:https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html (外務省) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よつて、次のとおり協定する。 第一条 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。 第二条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。 第三条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。 第四条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。 第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。 第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。 第七条 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。 第八条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。 第九条 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。 第十条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。 日本国のために アメリカ合衆国のために 岸信介 クリスチャン・A・ハーター 藤山愛一郎 ダグラス・マックアーサー二世 石井光次郎 J・グレイアム・パースンズ 足立正 朝海浩一郎 *7-4:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 日本国憲法 昭和二十一年十一月三日憲法より抜粋 第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 <日本のみで防衛することが危険な理由> PS(2020.1.28追加):厚労省をはじめとする日本政府は、*8-1のように、「マクロ経済スライドによって年金給付額の上げ幅を賃金水準や消費者物価上昇率よりも低くすることによって、年金保険料支払時よりも年金給付額を目減りさせる」という契約違反(≒詐欺)を行った。そして、日経新聞はさらに、「①年金財政が行き詰まるのを防ぐため、高齢世代に痛みを求めるのは当然」「②現役世代が不利益を被ることがないように年金のマイナス改定を可能にする制度改革が不可欠」「③マクロ経済スライドの制度化以降、日本経済は長期デフレに直面したため、実質年金額は上がる傾向にある」等と記載している。しかし、①は、私がこのブログに何度も記載したとおり、本質的原因のないところに原因を押し付けて35%にも達する65歳以上の高齢者の生活を困窮させ、③の状況を導いているものだ。また、上記のように無駄遣いが多い中、②のように、国民を現役世代と高齢者とに分断し、高齢者のせいにして年金のマイナス改定を要求するような人権侵害体質であるため、日本だけで物事を決めると人権を護れず危険なのである。 なお、*8-2に「④三菱電機に大規模なサイバー攻撃があり」「⑤個人情報や企業機密が外部に流出した可能性がある」「⑥防衛・電力・鉄道などの情報や取引先との製品の受注・開発に関する情報、幹部会議の資料などが流出した情報に含まれている」等が書かれているが、このような情報は専用線を使うなどして外部からアクセスできない状態にしておくことが1980年代から専門家の中では常識であったため、中国系のハッカー集団が関与していたとしても、防衛以前の緩さで運用している日本側に問題がある。このように、超時代遅れで、国民負担により費用だけ莫大に使う体質であるため、日本のみで防衛を行うことは不可能なのだ。    (図の説明:左図のように、人口構成が変わるのは1970~80年代には既にわかっていた。それにもかかわらず、対応をとらずに年金積立金を無駄遣いしてきたのが日本の厚労省なのであり、その結果、中央の図のように高齢化率が30%を超え、現在は「年金給付額を下げればよい」などとと言っているのだ。また、右図のように、「日本の人口が0になりそうだ」などと少子化自体を問題視して煽る論調もよく見かけるが、人間も生物であるため減り方はこのようなカーブにはならない上、少子化を人口減少と結び付けて「産めよ、増やせよ」論にしてしまう態度も、女子差別撤廃条約に反する人権侵害なのである) *8-1:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200128&ng=DGKKZO54893990X20C20A1EA1000 (日経新聞社説 2020.1.28) 年金のマイナス改定を可能に 厚生労働省は2020年度の年金支給額を0.2%引き上げる。04年の年金改革法に定めたマクロ経済スライドによって、現役世代の賃金水準や消費者物価の上昇幅より年金の上げ幅を低くする。賃金・物価情勢との比較で年金の増額幅を抑えるのは2年連続になる。将来、年金財政が行き詰まるのを防ぐために高齢世代に一定の痛みを求めるのは当然である。だがマクロスライドには欠陥がある。原則、名目年金額を前年度より減らさない仕組みだ。現役世代が大きな不利益を被ることがないよう、年金のマイナス改定を可能にする制度改革が不可欠だ。マクロスライドをひと言で表すと、年金の実質価値を毎年度小刻みに目減りさせる仕組みになる。もっとも制度化以降、日本経済は長期のデフレに直面してきた。このため名目年金額を減らさない仕組みに阻まれ、年金の実質価値は逆に上がる傾向にある。当初、厚労省は19年間で年金の減額調整を終える計画だった。しかし先送りを繰り返した結果、今後さらに30年近く調整を続ける必要があるという見通しを、19年の財政検証に際して出している。これは、高齢者が年金をもらいすぎていることにほかならない。会計検査院は国の17年度決算の検査報告にあわせ、この欠陥がなければ04年度以降に3兆3千億円の税財源が節約できたと推計した。年金マイナス改定によって経済情勢の影響を受けないようにすれば現役世代の不利益は和らぐ。無年金・低年金に陥る可能性がある現役世代への対策も必要だ。就職氷河期世代に代表されるように、無職だったり望まないのに非正規社員として働き続けたりしている人は、保険料を払う余裕に乏しく、満足な年金をもらえない将来を感じとっている。年金の最低保障機能を強めるために、基礎年金に限ってマクロスライドの適用を外すのが一案だ。確定拠出年金を充実させるのも、厚生年金などの実質価値目減りを補うのに有効である。 *8-2:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54586740Q0A120C2MM0000/ (日経新聞 2020/1/20) 三菱電機にサイバー攻撃 中国系か、防衛情報流出恐れ 三菱電機は20日、大規模なサイバー攻撃を受け、個人情報や企業機密が外部に流出した可能性があると発表した。流出した情報には防衛や電力、鉄道などの社会インフラに関する情報や、取引先との製品の受注・開発に関する情報、幹部会議の資料などが含まれているもようだ。三菱電機は「社会インフラに関する機微な情報や機密性の高い技術情報、取引先に関わる重要な情報は流出していないことを確認した」としている。関係者によると、中国系のハッカー集団「Tick(ティック)」が関与した可能性がある。三菱電機は「(流出を確認するための)ログが消去されており実際に流出したかどうかの確認はできない」とし、一部が流出した恐れがあるという。同社によると、国内外のパソコン、サーバーの少なくとも数十台以上で不正に侵入された形跡が見つかった。不正アクセスされたデータ量は文書を中心に約200メガバイト。防衛省や原子力規制委員会、資源エネルギー庁などの官公庁に加え、電力や通信、JR・私鉄、自動車大手など国内外の企業に関する複数の情報が不正アクセスを受けた。同社が不正アクセスに気づいたのは2019年6月28日で、国内拠点のサーバーで不審なファイルの動作を検知した。同様のファイルが中国など複数国の拠点で見つかったため、大規模なサイバー攻撃を受けた可能性があるとし、対象端末について外部からのアクセスを制限した。同社は社内調査を理由に公表していなかった。同社は企業など向けにセキュリティー対策を講じる事業を手掛けており、今回の不正アクセスが影響する可能性もある。公共施設やオフィスビル、データセンターなどの制御システム向けサイバーセキュリティーサービスを19年7月から提供。あらゆるモノがネットにつながる「IoT」を導入した工場がサイバー攻撃を受けた箇所を特定する技術も開発している。 <新型肺炎患者や中国人に対して差別をするのは無知すぎること> PS(2020年1月30、31日、2月1、5、7、8、11、12、13、16、19、23日追加): 中国の武漢市で新型コロナウイルスによる肺炎が発症し、世界に感染が広がったが、*9-1・*9-2のように、一般的なインフルエンザと同様、せきエチケット・こまめな手洗い・人混みを避けることなどで予防でき、症状も軽そうだ。にもかかわらず、ハンセン病の強制隔離を彷彿とさせるような感染者に対する差別や強制隔離の要請が多いのは気にかかる。なお、手洗いは、いつでもこまめで丁寧に行うのが原則で、最近、アルコールを手にすり込めば消毒が終わったと考える人が多いのは、その手でいろいろなものを触るので問題である。また、せきやくしゃみが出る人がマスクを着けるのは当然のマナーであるのに、電車の中などで大きな口を開けて平気でせきをする人がいるのは、新型コロナウイルスに限らず迷惑だ。そのため、私はいつでも電車に乗る時はマスクをして予防しているが、本当は、感染している人にマスクをしたり、せきエチケットを守ったりして欲しいのである。 また、新型コロナウイルスは、最初は動物から人に感染したかもしれないが、ウイルスもDNAを変化(進化)させながら代を重ね、一代の時間は短く、そのうち人から人に感染する性質を得たものだけが次の人に感染するため、人から人にも感染する性質に変わる。従って、ウイルスの特徴は最初から最後まで一定ではなく、ウイルスに抗生物質は効かず、抗ウイルス薬なら効くとされている(https://weathernews.jp/s/topics/201811/080175/)。しかし、ウイルスに効くものには、このほか身体が備えている免疫があるため、日頃から栄養を十分取って免疫を強くしておくことが重要だ。しかし、抗生物質を使って他の細菌を排除し、自分の免疫(兵力)をウイルスに集中させる方法もあるというのが、私の経験だ。なお、最も感染しやすい場所は、マスクを買うための行列や混み合った医療機関の待合室だろう。 なお、武漢からチャーター便で帰国した人をどう扱うかについては、*9-3・*9-4のように、中国の衛生当局が新型ウイルスは発症していない人からも感染する可能性があるとしているため、①フランスは1カ所に集めて14日間経過観察 ②オーストラリアは2週間の離島隔離 ③米国は適切な証拠に基づく公衆衛生対策を講じ、3日~2週間の隔離が必要になるかもしれない としているが、私は、オーストラリアの2週間の離島隔離がBestだと思う。日本の場合なら、例えば沖縄空港に着陸して琉球大学で検査し、暖かい場所で14日間過ごして、症状のない人や回復した人は開放するというイメージだ。 このような中、*9-5のように、厚労省は、チャーター機の第1便で帰国した日本人のうち3人が感染していたと発表し、このうち2人は国立国際医療研究センターで検査を受けた後、発熱やせきなどの症状がないため千葉県内のホテルに相部屋で滞在させられ、陽性の結果を受けて県内の医療機関に入院したそうだが、中国では、感染しても症状が出なかったり、症状が出ないまま他の人に感染することが報告されていたため、厚労省の担当者が「想定外だった」としているのは、とても専門家の判断とは思えない。 そのため、*9-6のように、経産省がフクイチ汚染処理水の処分方法について、①前例ある海洋と大気への放出が現実的選択肢 ②放射性物質監視の面から海洋放出の方が確実に実施可能 ③(危険と言うのは風評被害にすぎないため)風評被害対策の徹底が必要 としていることに、想定外はないと言えるのか? 実際には、想定外ばかりであるため、その後に起こることについて誰がどういう形で責任を持つのか明確にすべきだ。誰かが辞めても何の意味もない。 2020年2月1日、*9-7のように、日本農業新聞が、「①低所得者ほど栄養バランスの取れた食生活ができず、子どもや高齢者が十分な栄養を取れずに健康が脅かされている」「②低所得層の子どもは、成長に欠かせないタンパク質、カルシウム、鉄の摂取量が少ない」「③所得の低いお年寄りほど健康な体を維持するために必要な栄養素が足りない『低栄養』に陥っている」「④多くの人が依然、主食・主菜・副菜を組み合わせた栄養バランスの取れた食生活をしていない」「⑤注目したいのは子どもに無料か低額で食事を提供する『子ども食堂』だが、国の支援が欠かせない」「⑥食育も忘れてはならない」「⑦所得200万円未満の人に主食・主菜・副菜を組み合わせられない理由を聞くと、『時間がない』という回答が多かった」などを記載している。 農業界が栄養バランスに問題意識を持ってくれたのはよいことで、その結果は、「主食の米さえ作ればよい」という発想を変えることに繋がると思うが、①③は、高齢者の負担増・給付減など高齢者に関する施策が貧しすぎることが原因で、②④⑥のために給食を充実させようとしているのだが、その意味を理解していない学校も少なくない。さらに、女性は必要な栄養学を中学・高校で学んでいるが男性は学んでいないため、食事作りや政策・経営に関する意思決定に栄養学の知識がいかされず、この問題の本質は教育なのである。また、⑤を実践している人には敬意を表するが、夫婦2馬力で子育てすれば食品くらいは不自由しない世の中になっているため、よく考えて結婚相手を選び離婚せずに育児を行うようにして、国に甘えすぎるのはやめて欲しい。⑦についても、野菜ジュース・牛乳・卵・総菜など、共働きや単身者を前提とした比較的安価で時間のなさを補う製品も多く出たため、現在は栄養の知識があるか否かが分かれ目になっている。 なお、佐賀新聞が、*9-8に、「小泉環境相の『育休』どう考える?」という記事を掲載しているが、「父親が取得する育児休暇のアピールにはなったが、育児のために早退や欠席をすると職場での不利益に繋がるのは男女とも同じで、8日間くらいなら有給休暇をとればよいだろう」と、私は思った。実際、このくらいの期間なら、お手伝いのお手伝いくらいしかできないため、この程度なら休みであって「育休をとった」「子育てをした」などと胸を張るのはおこがましい。また、男女にかかわらず、出産や子育ては夫婦2人の労働だけではできない大変さがあるため、「(同じ職業の人の)男女間格差を放っておきながら、(職業の違う人の)女性間格差が問題だというようなくだらないことを言わずに、家事労働への外国人労働者の導入を行えばよい」と、私は30年近く前から言ったり書いたりしていたわけである。 2020年2月5日、*9-9のように、さだまさしさんが「存在理由」と名付けたオリジナルアルバムを制作しており、アルバムの軸に「中村医師に捧げる歌を据えたい」とされているそうで楽しみだが、職業の違う人と生きざまが違うからといって落胆する必要はなく、自分の存在理由(私にもある)を存分に発揮すればよい。中村医師が医療をさておき農業・食料増産に努められたのは、下の図のように栄養失調・不潔・過労などの状態にありながら薬で病気の治療だけを行っても、焼石に水だからである。 日本政府が、*9-10のように、米ホーランド・アメリカ・ラインの「ウエステルダム」に石垣港に入港しないよう求めたのは、観光立国を標榜する日本としては逆の行動だ。「ウエステルダム」が石垣港の後に那覇に行く予定だったのなら、まっすぐ那覇港に入港させて12.5日間船内に隔離し、「ダイヤモンド・プリンセス」と同様に検査して陽性の患者は琉球大学病院で適切にケアし、同時に船に医薬品や食料品等を補給させるのが筋である。台湾・韓国・フィリピン・ベトナム等が事実上拒否しているからといって医療観光も視野に入れている日本が拒否すべきではなく、むしろ他国でケアできないクルーズ船も入港させて同じようにケアするのが今後のためだ。いざという時に入港を拒否して景気の心配をしているのは、誤りだ。 なお、日本政府の対応は、*9-11のように、福岡市の高島市長がクルーズ船の入港や外国人観光客の入国を制限できる基準とルールを定めるよう求める意見書を法務省に提出し、宮崎政務官が出入国在留管理庁に対してその対応を指示されたのだそうだが、福岡なら対処できる病院も多い筈で、検査が済みリスクがなくなるまで乗客をクルーズ船から降ろさなければ問題はないため、両人そろって不合理で非人道的な行動を戸惑いもなく行った点が怖いのである。 また、*9-12のように、クルーズ船の寄港にむけて一生懸命に商談しており、クルーズ船会社や自治体の関係者を集めた商談会が2月6日に福岡県で予定されていたのに、外国の船会社関係者が出席できずに商談会が中止となり、営業活動に影響が出ているそうだ。唐津市には5月14日に中国の上海を出発した客船が寄港する予定になっており、担当者が「その頃までに感染が終息していればいいが」とこぼすのも無理はない。 2020年2月11日には、*9-13をはじめ、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で新たに検査結果が判明した103人のうち65人の感染が確認され、全体で135人の感染が判明したので拡大が止まらない事態だと報道しているメディアが多いが、①乗客乗員約3700人のうちの135人は3.6%にすぎないこと ②潜伏期間(感染したけれども症状が出ていない期間)に発症する人がいるのは当然であること から、船内で隔離された後に感染したのでなければ、隔離に成功したと言える。そのため、必要なものを補給しながら潜伏期間が過ぎるのを待つ方が、乗客にとって快適だろう。また下船する際の全員のウイルス検査は実施した方が安心だろうが、潜伏期間が過ぎても発症していない人は感染していなかったと言えるため、検査キットや人材が足りない中で優先順位をつけるのは仕方がない。それより、*9-14のように、新型肺炎に対応するため急にマスクを買うというのは、インフルエンザの時期で、放射性物質も飛んでいる関東では、あまりに無防備だ。また、その不備に乗じて、マスクの買い占めをするなど論外である。 2020年2月12日には、「『ダイヤモンド・プリンセス』の船内では医療行為が行われないため、乗客を全員降ろしたらどうか」と主張するメディアがあるが、医療行為が必要な人のみを降ろし、必要なものを補給しながら潜伏期を過ぎるのを待つべきだと考える。何故なら、「可哀想だから、乗客全員を降ろす」ということになれば、国内で新型コロナウイルスによる肺炎の感染が拡大するため、クルーズ船の寄港自体に反対運動が起きるからだ。例えば、*9-15の日本への入国を断られたクルーズ船「ウエステルダム号」は、入港させる国がなく、こちらの方が深刻で人道に反する行為である。また、「人権があるから、何も強制できない」と主張する人もいるが、日本国憲法は「12条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」「13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めており、公共の福祉に反しても自由にする権利があるとはしていないのである。 また、*9-16に、「新型肺炎で寄港を拒否され、海をさまようクルーズ船はどこが助けるのか」という問いに対し、国交省が「①明確な決まりはなく、船籍や自国民の割合で国が対応するかどうか考える」「②人命の危機が迫っていれば人道的な面から近隣国ということもある」「③船には入港しないよう要請し、港湾を管理する自治体には入港を認めないよう頼んでいる」「④条約の想定外なので、国際ルールが必要」等と答えているが、③については、あらかじめ入港を許可していたクルーズ船に入港しないよう要請すれば、契約違反による損害賠償が発生しそうだ。さらに、①②④については、病人が出たため海難救助に準じて予定していなかった港にでも寄港させるというのならありうるが、病人が出たので予定していた港にも寄港させず、医療を受ける機会を逃させるというのは、自国民でなくても人道に反すると考える。 2020年2月13日、日本農業新聞が、*9-17のように、新型コロナウイルスのため中国で人の移動が制限された結果、収穫や流通が停滞して中国産野菜の日本への輸入が滞り始めたと記載している。日本で使われているマスクの80%が中国製というのにも驚いたが、2月の財務省貿易統計では、タマネギ・ニンジン・ネギ・キャベツなどの8割以上が中国産とのことで、日本では耕作放棄地を増やしながら農業を粗末にし、外国人労働者の入国制限も厳しくして柔軟な対応をせず、中国で割安に加工まで行う業務用野菜の輸入に頼って中国が風邪を引いたら日本で品不足が起こる状態になっている。他にも多くの仕事が中国に流れたため、(作っている場所で磨かれる)技術も日本からなくなるのは時間の問題で、優越感だけではやっていけないのである。 *9-18のように、新型コロナウイルスの感染が起きている大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号に米国人やその家族が約380人乗っており、米国民を退避させるために在日米国大使館がチャーター機を手配しているのはよいことで、船内感染が起こっていたのなら米国内でもう2週間隔離するという米国の判断は正しいし、他国も速やかにそうすればよいだろう。私はクルーズ船を病院船に使って徹底的にケアするのが、乗客が最も快適に過ごせる隔離方法だと考えていたが、感染症の検疫官とは思えないような無防備な検疫官が船内感染していたり、感染した乗員に乗客のケアをさせていたり、船内が不潔であったりしたのなら、日本国内でもさらに2週間隔離したいくらいであり、「既に国内で散発的に流行し始めたから、水際での阻止は不要だ」という議論にはならない。そのため、*9-19のように、ダイヤモンド・プリンセス号の全乗客をウイルス検査して、陰性の場合は14日間の経過観察期間が終わる19日から健康状態に問題がなければ順次下船させるというのは、船内感染させたのはクルーズ船の船主と日本政府の失敗だから仕方がないとしか言えない。なお、*9-20のように、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて各国・地域の政府が相次いでクルーズ船の入港を拒否したが、これが最も人道に反する行為であり、クルーズ船を入港させた上でクルーズ船を病院船として使って乗客を隔離したり、陽性の人を陸上の病院や自衛隊の病院船で治療したりするのがあるべき姿だったと思う。 *9-21のように、感染症対策に詳しい神戸大医学部の岩田教授が、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」に乗船し、「①船内の2次感染リスクの管理が不十分だった」「②クリーンゾーンとレッドゾーンが区分けされていなかった」「③熱のある方が部屋から出て歩いて医務室に行っていた」「④感染症のプロなら、あの環境では怖い」と指摘された。私も、乗員の検査は最初に行い、外部の人を含めたクリーンな人のみが乗客へのサービスを行うべきで、食事もクリーンで栄養バランスのとれたものを外部から運んだ方がよかったと思う。しかし、クルーズ船内では香港で下船した乗客が新型コロナウイルスに感染していたことがわかった後も、2月5日までビュッフェスタイルで食事が出され、乗員・乗客は近距離で接していたため、高齢者を多く乗船させている割には衛生管理に疎いと思われ、衛生意識が今後のクルーズ船の改善点だ。なお、自民党にも医師の議員はいるため、そういう人を厚労省の大臣・副大臣・政務官のいずれかに任命しておかなければ、専門知識のない素人ばかりでは状況に応じた判断ができないのである。 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客を14日間も船に止めおきながら、その期間中に必要な検査をしなかったという*9-22のミスがあったのは、厚労省の仕事のレベルの低さを露呈するものだ。そのため、米国・カナダ・英国・韓国・香港などの14日間の施設隔離は妥当で、日本は厚労省や保健所でトリアージなどしているより、早急に検査と治療の体制を整えるべきだ。そもそも、今の時代に病院が複数の患者を同室に入院させるのは、感染症でなくても治療環境が悪すぎるし、感染症は新型肺炎だけではないのである。   インフルエンザによる死亡率 耐久消費財の世帯普及率推移 (図の説明:左図の1900年以降の日本におけるインフルエンザ死亡率を見ると、1955年頃からみるみる減少し、1990年以降は人口10万人当たり3人以下になっている。これは、医療の進歩の影響よりも、右図の耐久消費財の普及で現わされる日本における栄養状態・清潔に関する意識・正しい情報の共有・文化度の向上による影響の方が大きいと言われている) *9-1:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/579261/ (西日本新聞 2020年1月27日) コロナウイルス感染 どう防ぐ? 新型肺炎対策を専門医に聞いた ●手洗い、せきエチケット…「正しい方法」で 中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の発症者が急増し、米国やタイなど世界的に感染が広がっている。中国政府は「人から人への感染が認められる」としており、日本国内で発症者が増える可能性も否定できない。専門家は「現段階では、一般的な風邪やインフルエンザの予防策の徹底」を呼び掛ける。あらためて感染予防に必要なことを聞いた。コロナウイルスは、人や動物に感染するウイルスの一種。国立感染症研究所(東京)によると、コロナウイルスが原因となる風邪は10~15%(流行期35%)で、軽い症状にとどまるものが多い。ただ、中には2003年に中国で流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)や、中東地域で発生している中東呼吸器症候群(MERS)のように重症化しやすいものもある。輸入感染症に詳しい国立国際医療研究センター国際感染症センター(東京)の忽那賢志(くつなさとし)医師は「新型ウイルスの感染力はまだ比較が難しいが、重症化するリスクや致死率はSARSやMERSに比べて低い」とみる。ただ、高齢者や持病がある人など抵抗力が低下している人は注意が必要という。国内での感染拡大については「感染から発症まで時間があるため、感染者が知らずに入国し、ウイルスが侵入するリスクはある」。その上で「発症者が受診した医療機関で迅速に診断し、的確に対応する備えが重要だ」と強調する。市民生活では「外出を控えるなどの過剰な反応は必要なく、手洗いやせきエチケットなどを正しい方法で行えば十分」と話す。飯塚病院(福岡県飯塚市)感染症科の的野多加志(たかし)部長も「風邪やインフルエンザの一般的な予防法を徹底することが大切」と言う。手洗いは、指の間や手首などもせっけんを使って念入りに洗うなど、正しい方法でこまめに行う。水やせっけんがない場合はアルコール消毒も有効だ。せきやくしゃみが出る人はマスクを着ける。手のひらで口や鼻を押さえると、付着したウイルスを周囲に広げてしまうため、マスクがない場合は、ハンカチやティッシュペーパーか、二の腕で押さえると良い。「意外と正しい方法を知らない人も多いので、この機会に確認してみてほしい」と的野部長。また、インターネットなどで過度に不安をあおる誤った情報が拡散していることを懸念。「厚生労働省や国立感染症研究所などの信頼できる情報源から正しい情報を収集し、冷静に対応して」とも呼び掛けている。 *9-2:https://digital.asahi.com/articles/ASN1Y74S9N1YULBJ00Y.html (朝日新聞 2020年1月29日) 新型肺炎、SARSより強い感染力か 致死率は低く推移 中国国内の新型コロナウイルスによる肺炎の感染者は、中国政府の29日の発表で5974人。同じコロナウイルスによって起き、2002~03年に流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)の中国国内の感染者数5327人(世界保健機関=WHO調べ)を上回った。SARSと比べて、新型ウイルスはどんな特徴があるのか。WHOなどによると、SARSでは患者のおよそ20%が呼吸不全などで重症化し、中国国内では7%、世界全体では9・6%が亡くなった。一方、新型ウイルスではこれまでに約20%が重症化し、2・3%が死亡している。SARSの流行時にWHOで封じ込めに当たった東北大の押谷仁教授(ウイルス学)は、新型ウイルスによる致死率がSARSよりも低いことに着目。「重症な肺炎に進行せず、発熱やせき、くしゃみといった症状で収まる人が今回は多いのでは」とみる。一方、患者数は最近急増している。WHOは23日、新型ウイルスが1人の患者から1・4~2・5人に感染していると発表したが、「実際にはもっと多く、感染はさらに広がるのではないか」。その理由として押谷さんは、新型ウイルスはより軽症の患者でも、感染力を持っているためではないか、と推測する。SARSは、重症の患者を見つけて隔離して感染の広がりを防げたから封じ込めに成功した。今回は、軽症の患者が感染に気付かないまま、ほかの人に広げている可能性があるという。いまのところ、今回の患者の8割ほどは軽症とみられている。ただ、東京医科大の濱田篤郎教授(渡航医学)は、軽症にみえても、高齢者では発熱しないまま呼吸不全に陥ることがあり、注意が必要だという。感染者や死亡者についての情報は日々、変わっている。国立感染症研究所の鈴木基感染症疫学センター長は、「最初の感染者が発表されてまだ1カ月余りで、現地での調査もまだ十分できているとはいえないようだ。病原性などについても正確な数値はまだ分からない」としている。 ●こまめな手洗いが有効 新型肺炎の感染はどうやったら防げるのか。東北医科薬科大の賀来満夫特任教授(感染制御学)によると、ウイルスは鼻や口、目などの粘膜から入ることで感染すると考えられるという。様々な物を触る中で手に付着しやすいため、予防には「手についたウイルスをこまめな手洗いで洗い落とすことが有効」と話す。日常生活で目や口、鼻など顔を触るくせのある人は注意してほしいという。こうした点は、かぜやインフルエンザの予防と同じだ。患者がマスクを着けると感染を広げない効果があることは分かっている。健康な人のマスク着用は「立証は難しいが、一定の効果があると考えていい」という。ただ、手洗いもマスクも感染を完全には防げない。組み合わせてリスクを下げてほしいという。厚生労働省は28日、国民からの相談を受け付ける電話相談窓口(03・3595・2285)を設置した。医学的知識を持った職員が相談に答える。今後は外国語にも対応する予定という。受付時間は土日祝日を含む午前9時~午後9時。 ●医師「新型インフルの教訓も生かして」 国内でも新型コロナウイルスのヒトからヒトへの二次感染が初めて確認され、国内流行の懸念が高まっている。この先どんなことが起き、何に気をつければいいのか。2009年に海外から持ち込まれ、国内で推計2千万人がかかった「新型インフルエンザ」の教訓について、元厚生労働省技官の沖縄県立中部病院、高山義浩医師(49)に聞いた。ヒトからヒトに感染する新型の豚インフルは09年、4月にメキシコや米国で確認され、世界的に拡大した。日本では5月に神戸市で国内感染が判明し、8月に初の死者が沖縄県で出るなど全国に広がった。09年度の推計国内患者は2061万人で、約200人が死亡した。厚労省の感染症専門医として奔走した高山さんは「今回と同様、専門医も病原性や感染力が十分わからない中で初期対応を迫られ、混乱が起きた」と振り返る。市民に大きな影響が出たのが「新型インフルにかかったかどうか、検査が受けられなくなった」ことだ。厚労省や都道府県の方針では、発生当初は封じ込めのため軽症でも感染が疑われる人はウイルス検査をし、隔離のために入院するなど手厚い対応をとる。一方、一度流行が確認された後は、死亡や重症患者を減らすために健康リスクの高い人が手厚い対応を受けられるよう方針が変わる。このため軽症の人が医療機関にかかってもウイルス検査が受けられずに帰宅を求められ、「そんな話は聞いていない」と押し問答になったこともあった。高山さんは「医療機関の検査体制にも限界がある。国内での流行とともに検査対象が絞り込まれていくことを知っておいてほしい」。新型コロナウイルスも流行後は医療機関のパンクを避けるため、軽症者に受診を控えるよう呼びかける可能性があるという。受診できる医療機関も制限がかかる可能性がある。新型インフルは当初、感染が疑われる人に専門で対応する「発熱外来」が地域の中核病院などに設置された(現在は名称が「帰国者・接触者外来」に変更)。受診前には電話をする必要がある。一方で、若い患者が多かった新型インフルと異なり、新型コロナウイルスの死者は高齢者や持病のある人が多いとされる。高山さんは「高齢者施設ではマスクやグローブなどの感染対策の資材が、病院に比べてそろっていない恐れがある。入居者の通院を一時的に訪問診療で集約するなど、病院に行かなくても済む方法を検討すべきだ」。肺炎リスクを下げるため、肺炎球菌やインフルワクチンの接種も勧める。「現時点では(02~03年にアジアで流行した)重症急性呼吸器症候群(SARS)ほどの致死率はなく、感染力もインフルほどはないと考えられる。適切な感染対策でリスクの高い人も守れる可能性はある」と高山さん。「新型インフルが流行した10年前と比べて国外からの観光客が増え、新興感染症は常に持ち込まれる恐れがある。手洗いやせきエチケットなどインフルと同様の対策を取り、感染が不安な人は人ごみを避けてほしい」と話している。 *9-3:https://www.cnn.co.jp/world/35148651.html (CNN 2020.1.29) 武漢からの帰国者は隔離すべきか、当局が迫られる難しい判断 中国湖北省武漢市から退避する米国人を乗せたチャーター便が、現地時間の29日に米カリフォルニア州オンタリオに到着する。同便に搭乗している約240人の中には、新型コロナウイルスの感染者がいる可能性もある。同便が到着した時点で、衛生当局は難しい選択を迫られる。たとえ症状が出ていなくても、人との接触を避けるためにオンタリオで隔離すべきなのか。隔離する場合、どの程度の期間が必要なのか。中国の衛生当局は、新型ウイルスは発症していない人からも感染する可能性があるとの見解を示した。しかし米衛生当局は、それが事実かどうかの確証はないとしている。そうした事情が、武漢市から帰国する米国人にどう対応すべきかをめぐる判断を一層難しくしている。乗客の中には、30人あまりの外交官やその家族が含まれる。28日に記者会見した米保健福祉省のアレックス・アザー長官も、乗客に対する具体的な対応については言葉を濁し、「適切な証拠に基づく公衆衛生対策を講じる」と話すにとどめた。カリフォルニア州サンバーナーディノ郡の当局者は同日、チャーター便で到着する人は、3日~2週間の隔離が必要になるかもしれないと説明。感染の兆候が出ている人はいないとしながらも、隔離された場所にベッドや携帯電話の充電器、テレビを用意していることを明らかにした。空港でも公共エリアには立ち入らせず、米疾病対策センター(CDC)が許可を出すまでは一般の人と接触させないとしている。一方、フランスの衛生相は26日、武漢から帰国させるフランス人は1カ所に集めて経過を観察し、14日間拘束すると説明していた。 *9-4:https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3892022.html (TBS 2020.1.29) オーストラリア政府、帰国者を2週間 離島隔離へ オーストラリアのモリソン首相は29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中国・武漢市などに滞在しているオーストラリア人を退避させ、2週間、離島で隔離する方針を明らかにしました。「私たちはけさ、武漢で孤立しているオーストラリア人の出国支援に取りかかることを決断しました」(オーストラリア モリソン首相)。モリソン首相は29日、チャーター便などで移送される帰国者を離島で2週間隔離し、新型コロナウイルスの感染検査を行う予定だと明らかにしました。オーストラリア政府によりますと、現在、武漢市のある湖北省には、600人以上のオーストラリア人が滞在登録をしています。帰国者が隔離されるのはオーストラリアの北西に浮かぶクリスマス島で、密航者の収容施設などがある離島です。退避計画の詳細は現在検討中だということですが、子どもや高齢者、短期旅行者が優先的に移送されるとみられています。 *9-5:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14347707.html (朝日新聞 2020年1月31日 より抜粋) 症状ない帰国者2人感染 新型肺炎、厚労省「想定外」 中国の湖北省武漢市を中心に新型コロナウイルスによる肺炎が広がっている問題で、厚生労働省は30日、チャーター機の第1便で帰国した日本人のうち3人が感染していたと発表した。このうち2人は、発熱やせきなどの症状がない国内初の感染例だった。また、東京都と三重県、京都府でも新たに感染が確認された。国内の感染者は14人となった。厚労省によると、チャーター機で帰国後、症状がないのに検査で陽性反応が出たのは40代男性と50代女性の2人。国立国際医療研究センター(東京都新宿区)で検査を受け、千葉県内のホテルに滞在していた。陽性の結果を受け県内の医療機関に入院した。2人はそれぞれ別の帰国者と相部屋だったが、ほかに症状を訴えている人はいないという。感染しても症状が出ない「不顕性感染」か、症状が出る前だった可能性がある。自覚のないまま感染を広げる恐れがあり、中国では報告されていたが、厚労省の担当者は「想定外だった」と話した。これを受け、安倍晋三首相は30日、「新型コロナウイルス感染症対策本部」の会合で「水際対策などのフェーズをもう一段引き上げていく必要がある」と語った。武漢市など感染者の多い地域に滞在したことがあるすべての入国者の健康状態と日本国内での連絡先を確認する方針だ。第1便の帰国者は、検査で陰性反応が出ればホテルから自宅に戻れる予定だったが、2週間は待機してもらうことにした。相部屋もやめる。第2便の帰国者も、症状がなくても基本的に警察大学校(東京都府中市)と西ケ原研修合同庁舎(同北区)に滞在してもらう。厚労省によると、3人のうちもう1人は50代男性。羽田空港に到着した時は症状がなかったが、その後、鼻水やのどの痛みが出て都内の病院に入院していた。容体は安定しているという。また、検査に同意せずに帰宅していた2人も、30日になって検査を受けたいと申し出てきたという。ほかに感染が確認されたのは、中国湖南省から東京に来ていた30代女性と三重県在住の50代男性、京都府在住の20代女性。いずれも武漢市に一時滞在していたという。世界保健機関(WHO、スイス・ジュネーブ)は30日、専門家委員会による緊急会合を始めた。 ■第2便、入院26人 武漢市から帰国を希望する日本人を乗せた日本政府の民間チャーター機の第2便が30日、羽田空港に到着し、210人が帰国した。13人が体調不良を訴え、空港から東京都内の医療機関に搬送。このほか症状のなかった13人も帰国後の検査の後に医師の判断で入院し、入院者は計26人になった。第3便も30日夜、羽田空港を出発。帰国者を乗せ、31日午前に日本に到着する予定。外務省によると、約200人を乗せるとしている。第4便は来週の派遣になる見込みという。第2便では、搭乗前の中国当局の検査で熱やせきの症状があった2人の出国が認められなかった。政府によると、30日時点の帰国希望者は約300人だが、人数が増える可能性もある。 ◇ 中国国家衛生健康委員会は30日、感染者は前日より1737人増の7711人、死者は38人増の170人に達したと発表した。チベット自治区でも初の感染者が確認され、感染は中国本土の全ての省・自治区・直轄市に広がった。 ■新型肺炎の感染者数(日本時間30日午後11時現在。各国・地域の政府発表・報道から累計) 中国 7711(死亡170) 日本 14 香港 10 タイ 14 シンガポール 13 注)10人未満の国・地域は省略したが、数字からは新型肺炎を中国国内に封じ込めることに、だいたい成功していると言える。 *9-6:https://www.nishinippon.co.jp/item/o/580192/ (西日本新聞 2020/1/31) 処理水、海洋放出の利点強調 東京電力福島第1原発で増え続ける処理水の処分方法などを議論する政府小委員会で、経済産業省は31日、前例のある海洋と大気への放出を「現実的な選択肢」とし、うち放射性物質監視などの面から「海洋放出の方が確実に実施できる」と強調する提言案を新たに示した。地元など幅広い関係者の意見を丁寧に聴きながら方針決定するよう政府に要請。放出に際しては風評被害対策の徹底を求めた。小委は地層注入、水素放出、地下埋設も含めた五つの処分方法を検討し、経産省は前回会合で、国内外で処分実績のある海洋と大気の放出を軸にした具体的な3案を示したが今回、こうした書きぶりは修正した。 *9-7:https://www.agrinews.co.jp/p49889.html (日本農業新聞 2020年2月1日) 低所得者の食生活 栄養格差の解消を急げ 低所得者ほど栄養バランスの取れた食生活ができていない──。そんな結果が厚生労働省の2018年国民健康・栄養調査で出た。所得の違いで、子どもや高齢者が十分な栄養が取れず、健康が脅かされる事態は見過ごせない。栄養格差の解消に国は一層力を入れるべきだ。調査は生活習慣病対策の参考にするため、健康増進法に基づき毎年実施。今回は18年11月、5032世帯を対象に行い、1月中旬に公表した。浮かび上がったのは、多くの人が依然、主食・主菜・副菜を組み合わせた栄養バランスの取れた食生活から遠ざかっているという厳しい現実だ。栄養バランスの取れた食事を、どのくらいの頻度で取っているか聞いたところ、1日2回以上が「ほとんど毎日」という人は男性45・4%、女性49%で半数に満たない。「ほとんどない」も男性、女性いずれも1割前後いた。「ほとんどない」の割合を年間世帯所得別に見ると、より深刻な問題が見えてきた。所得が最も低い「200万円未満」の割合は男性20・8%、女性13・4%。所得が最も高い「600万円以上」と比べ、男女ともに2倍近く高かった。低所得者ほど栄養バランスの取れた食生活が送れていない栄養格差が浮き彫りになった格好だ。「低所得層の子どもは、成長に欠かせないタンパク質や鉄の摂取量が少ない」「所得の低いお年寄りほど健康な体を維持するために必要な栄養が足りない『低栄養』に陥っている」。こうした栄養格差は研究者のこれまでの調査でも明らかになっている。厚労省が定める国民健康づくり運動「健康日本21」(13~22年度)では、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を重点に掲げ、低栄養や生活習慣病などの予防・改善活動を展開しているが、解消には至っていない。栄養格差の解消に何が必要か。低所得者への経済的支援の充実はもちろんだが、注目したいのは子どもに無料か低額で食事を提供する「子ども食堂」だ。設置数は19年が3718カ所。各地で広がりをみせる一方、運営資金が課題となっており、国の支援が欠かせない。子ども食堂に食材を無償提供するJAも増えており、こうした動きを広めることも有効だろう。食育も忘れてはならない。今回の調査では、所得200万円未満の人に主食・主菜・副菜を組み合わせられない理由を聞くと、「食費の余裕がない」よりも「手間がかかる」「時間がない」という回答が多かった。栄養バランスの取れた食事の重要性を地道に訴え、理解を深めてもらう必要がある。農水省は新しい食育推進基本計画を来年3月に策定する予定で、近く議論を本格化させる。栄養格差の解消へ、どのような処方箋を描けるか。知恵を絞り、意欲的な目標と効果的な方針・施策を打ち出してほしい。 *9-8:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/483693 (佐賀新聞 2020年2月1日) 小泉環境相の「育休」どう考える? 佐賀県内男性の取得鈍く トップ、上司次第で意識変化も 第1子が誕生した小泉進次郎環境相が「育児休業」を取得する意向を表明した。「大臣という要職にありながら大丈夫か」と懸念する意見がある一方、「率先して範を示し、今後につなげてほしい」と歓迎する声も上がる。佐賀の男性の育児休業取得事情を調べてみた。佐賀県選出の山下雄平参院議員も4歳の娘がいて、小泉環境相の育休取得を歓迎している一人だ。山下議員も政治活動で地域の会合に出席する機会が多いが、「育児のために早退したり、欠席したりするのは言いづらい雰囲気がある」と語る。子どもに熱が出て病院に連れて行く時さえも「なかなか言い出しづらい」といい、小泉環境相の育休取得が、議員に限らず男性も子育てをするという雰囲気につながればと期待する。総務省から鳥取県庁に出向中、3人目の子どもが生まれ、2週間の育児休業を取得した山口祥義知事も小泉環境相の育休宣言を「英断」と評価する。佐賀県庁では、出産後の「出産補助休暇」(3日間)と出産前後の「配偶者出産時育児休暇」(5日間)を合わせた「8日間の育児休暇」の取得を促す。2016年度は知事部局の対象職員82人中21人(25%)、17年度は70人中36人(51%)、18年度は86人中51人(59%)が取得し、年々増加している。だが、「育児休業」の取得率となるとめっきり減る。育児休業は子が2歳までに1度、1日から長期まで選んで取れるが、18年度の男性職員の取得率は対象81人中わずか4人(4・9%)。県人事課は「育児休暇の取得率を高めつつ、利用促進を図りたい」と話す。民間事業所内でも男性の育休取得の動きは鈍い。県労働条件等実態調査をみると、調査事業所では2006~09年度は0%で、以降も1割にも届いていない。そのような状況の中、先進例と言えるのが半導体や液晶パネル向け精密化学品製造の「JSRマイクロ九州」(佐賀市、約110人)。1週間から約3カ月といった期間で、これまでに7人の男性社員が育児休業を取得した。最初の一人は、上司や同僚が取得を強く促して実現したという。その後は「子どもが誕生したら取るもの」という認識が広がった。父親の育児参加を支援するNPO法人ファザーリング・ジャパン九州の森島孝理事(40)は、男性の育休取得が広がらない大きな要因を「会社の雰囲気」や「周りに迷惑がかかる」などの思いがあると指摘する。一方で、業務の見える化や効率化ができていなければ育休取得を促すのは難しく、そうした環境の改善は「会社の考え方や体制を見直し、働きやすく、強い会社をつくるチャンスでもある」と強調する。JSRマイクロ九州もワークライフバランスの充実を図り、会社の付加価値を高める視点で取り組んでいるという。男性、女性社員に関わらず長期育休で欠員が出れば一時的に派遣社員を雇用してバックアップするなど環境を整えている。「『育休の対象者は限られていて、独身者や子育てが終わった世代は関係ない』と思われているのが現状では」と森島さん。「育休は会社のトップや上司が取ると取りやすくなる。『大臣が取ったから』と言えばもっと取りやすくなる。小泉環境相の発言は、意義が大きい」と話す。 ●記者の目 「当たり前」変える契機に 5年ほど前、会合で沖縄の新聞社を訪れた。「うちの職場は2人が育休中で」。そう話す社員に、そういえば私は取らなかったと明かすと、「なぜ取らないんですか?」と奇異な目で見られた。当時、私には男性社員が育休を取るという考え自体がなかった。意識の違いで、これほどまでに「当たり前」が違ってくる。取材中、育児休業は本来、仕事を継続していくための準備期間という位置づけなのだと聞いた。実際、ある取得者は「育休を取っていなかったら仕事を理由に子育てに参加しなかったかもしれない。夫婦で互いにサポートする体制を手に入れたことが何より」と話していて、準備期間だという話に深く納得がいった。一言に「育児休業」と言っても、本来の狙い、目的や取得による効果や影響など、知っているようで知らないこと、誤解したままのことは多いのではないかと感じた。小泉環境相の取得宣言をきっかけに、多くの「当たり前」を変えていくために必要なことを考えていきたい。 *9-9:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/581518/ (西日本新聞 2020/2/5) 「中村哲医師にささげる歌を」 さだまさしさんがアルバム制作へ 長崎市出身のシンガー・ソングライターさだまさしさん(67)が、「存在理由」と名付けたオリジナルアルバムを制作している。デビューから46年、あえて自らの立ち位置を問い直すテーマに取り組むきっかけとなったのは、アフガニスタンを支援する非政府組織(NGO)「ペシャワール会」現地代表、中村哲医師=享年73=の非業の死だったという。「中村医師のことが胸から離れない」と語るさださん。アルバムの軸には「中村医師にささげる歌を据えたい」とも話している。さださんは、自ら提唱して建設したナガサキピースミュージアム(長崎市)の主催で2004年に中村さんの講演会、10年にはペシャワール会の活動報告展を開いたが、直接の面識はない。ただ、「お互い侠客(きょうかく)の血を引く者として常に意識してきた」存在だという。中村さんの祖父は、北九州・若松港の石炭荷役請負業「玉井組」を率いた玉井金五郎。金五郎の長男、火野葦平の自伝的小説「花と龍」のモデルとして知られ、中村さんも生前、金五郎の生きざまに大きな影響を受けたと語っている。さださんの母方の曽祖父、岡本安太郎も明治時代、長崎港で港湾荷役を取り仕切った「岡本組」の元締。最盛期には気性の荒い沖仲仕(おきなかし)500人を束ね、任侠(にんきょう)の大親分として地元で語り継がれている。中村さんの行動は「無私の精神」で知られるが、東日本大震災や豪雨などの被災地で支援ライブを続けるさださんの行動理念にも義と情の部分で共通するものがある。一方で、ルーツは似ていても実際の生きざまの違いに落胆しているとも言う。「玉井金五郎の孫と岡本安太郎のひ孫があまりにも差がありすぎて、正直めげている」「俺は今まで何をやってきたんだと、自分のアイデンティティーに疑問を持っているところ。のうのうと生きてきたなあとね」。中村さんが銃弾に倒れた時、さださんはすでにアルバム制作に取り掛かっていたが、その死が頭から離れず「花と龍」を再読。わが身と照らし合わせながらたどり着いた答えが、自らの「存在理由」をテーマに据えることだったという。「とりあえず自分に問いかけてみる。『いったい歌作りの矜持(きょうじ)とは何ぞや』と。大したものはできないかもしれないが、やらずにはいられない」。中村さんにささげる歌は「まだ格闘中」(さださん)だが、アルバムと同じく「存在理由」と銘打ったコンサートツアーは4月中旬にスタート。アルバムは5月ごろ発売の予定だ。 *9-10:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55373830X00C20A2EA2000/ (日経新聞 2020.2.7) 新型肺炎、さまようクルーズ船 入港拒否相次ぐ 新型コロナウイルスによる肺炎を巡り、日本や中国周辺を回る大型クルーズ船の運航に支障を来す例が相次いでいる。横浜に到着した船の乗客多数が感染していたことを受け、日本やアジアの国や地域で入港を拒否する動きが広がっているためだ。1月以降に中国を訪れた大型船21隻は全てアジア・オセアニア地域にとどまり、うち複数の船が次の寄港地が決まっていない。向かう先で入港できず、次でも断られ、行き場を失う船が出てきた。日本経済新聞は情報会社リフィニティブとIHIジェットサービス(東京都昭島市)がそれぞれ展開する船舶の位置情報配信サービスを活用し、過去の航跡と現在位置を地理情報システムなどを使って分析した。日本時間7日午後5時までの航跡をみると、日本が石垣入港を拒否した米ホーランド・アメリカ・ラインの「ウエステルダム」(定員約1960人、乗組員約800人)は、1日に香港を出航した。台湾の高雄経由で、6日午後に石垣港の南西約100キロメートルまで近づいたが、入港しなかった。当初はその後那覇に行く予定だったが、太平洋を南下する針路を取っている。イタリアのコスタクルーズ社が運航する「コスタ・セレーナ」と「コスタ・ベネチア」は、韓国周辺の東シナ海上にとどまっている。米シーボーンクルーズラインの「シーボーン・オベーション」は2日ごろ香港を出港、フィリピン方面に向かったものの、途中でベトナムに向けてほぼ直角に針路を変えて同国中部沖まで航行した。しかし港に寄らずに南下し、7日朝タイ中部の港にようやく入った。日本政府は7日、ウエステルダムが石垣港に入港しないよう求めたことを明らかにした。乗員乗客の大多数が外国人だった。赤羽一嘉国土交通相は同日「8日の那覇寄港を取りやめ、当面のスケジュールを白紙とし、次の寄港地を検討すると連絡が入った」と述べた。台湾や韓国、フィリピン、ベトナム当局も事実上拒否している。1月以降に中国に寄港したクルーズ船は合計21隻ある。許可がおりる港を探して移動を続けている船のほか、次の寄港地がみつからず、港にとどまっている船も多数あるとみられることがデータから読み取れる。中には横浜の「ダイヤモンド・プリンセス」のように、乗客乗員が船から出られないケースも出ている。クルーズ船は数百~数千人の乗客とその半数程度の乗務員を乗せている。一般的に寄港地に半日~1日程度停泊し、一部の乗客を入れ替えながら現地ツアーを開く。東アジアでは日本や中国、東南アジア諸国などを回ることが多い。海上移動は数日かかることもあり、その間、乗客乗員は同じ空間で過ごす。日本には日本郵船系の「飛鳥2」や商船三井系の「にっぽん丸」など外航クルーズ船が3隻あり、ほとんどのツアーは乗客の9割以上が日本人だという。外国籍の船では日本発着でも外国人が半数程度を占めているとみられ、アジアでは中国人客が最も多い。データ分析では、1月以降に中国に寄港した21隻のうち11隻が日本に入港したことも分かった。運べる旅客数は最大計3万5000人に上り、乗務員も含めると5万人程度に及ぶとみられる。福岡や長崎、那覇に複数回入港した船もあった。新型肺炎の影響拡大で、世界の主要クルーズ企業が加盟するクルーズライン・インターナショナル・アソシエーションの加盟各社は、過去14日間に中国本土に出入りした乗客乗員の乗船を拒否する対応をとっている。中国への寄港はできず中国ツアーは中止や目的地変更が相次ぐ。米プリンセス・クルーズは「ダイヤモンド・プリンセス」の沖縄・台湾行き2本を中止した。MSCクルーズ(スイス)や米ロイヤル・カリビアン・インターナショナルも上海発着をやめた。日本クルーズ客船の「ぱしふぃっくびいなす」は9日の三亜(中国海南省)と11~12日のアモイ(福建省)から台湾の台南と高雄、花蓮に寄港地を変えた。同社によると「例年に比べキャンセルが増えてきている」という。旅行各社はキャンセル対応に追われ、日本旅行は「事態が長期化すると困る」とこぼす。国交省によると、外国籍クルーズ船は2月に123回来る予定だったが、75回に減った。クルーズ旅行は世界的に人気が高まっており、寄港地経済への恩恵が大きい。各地で打撃が出る可能性もある。外資系クルーズ大手の日本代理店は「クルーズ自体にネガティブなイメージが付かなければいいが」と心配する。運航会社の株価にも影響が出ている。グループ会社がダイヤモンド・プリンセスを運航する米カーニバルの株価は、6日の終値が19年末から13.9%下落した。 *9-11:https://www.nishinippon.co.jp/item/n/582424/ (西日本新聞 2020/2/7) 「有事の際の入国基準を」 福岡市長が新型肺炎拡大で国に意見書 福岡市の高島宗一郎市長は7日、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け、クルーズ船の入港や外国人観光客の入国を制限できる基準とルールを定めるよう求める意見書を、法務省に提出した。高島市長は1月30日、自身のブログで「当面は中国本土からのクルーズ船の寄港を拒否すべきだと思っている」と主張していた。7日、宮崎政久法務政務官と面会した高島市長は「例えば、下船する際に解熱剤を飲んで検疫をすり抜けるようなケースもあると聞いている。国には有事の際の入国基準をしっかり策定してほしい」と要望。宮崎政務官は、出入国在留管理庁に対し遺漏のない対応をするよう指示を出したとした上で、「市民の不安を拭い去るため、現場の皆さんと緊密に連携していく」と応じた。面会後、高島市長は「われわれの考えに共感してもらえた。国には経済対策も併せて対応をお願いしたい」と話した。 *9-12:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/486420 (佐賀新聞 2020.2.8) 唐津市「寄港キャンセルなし」 新型肺炎でクルーズ船 小型の高級客船の誘致に成功し、寄港数を伸ばしている佐賀県唐津市。昨年の唐津港への寄港数は過去最多の11回で計3827人が上陸、今年は9回の寄港予約が入っているが、新型コロナウイルス感染拡大の影響について唐津市は「現在のところはキャンセルは出ていない」と話す。ただ、営業活動に影響が出ている。クルーズ船会社や自治体の関係者を集めた商談会が6日、福岡県で予定されていたが、外国の船会社関係者が出席できず中止になった。市みなと振興課の担当者は「新型コロナウイルスへの対応で商談どころではなくなったようだ。販路拡大に向けた貴重な営業の場がなくなってしまった」と肩を落とす。市には5月14日、中国・上海を出発した客船が寄港する予定になっている。担当者は「そのころまでに感染が終息していればいいが」とこぼした。 *9-13:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020021102000171.html (東京新聞 2020年2月11日) 新型肺炎感染 クルーズ船 新たに65人 全員検査 判断揺れる クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で起きた新型コロナウイルスの集団感染で、厚生労働省は十日、新たに検査結果が判明した百三人のうち六十五人の感染が確認されたと発表した。クルーズ船では検査した延べ四百三十九人のうち百三十五人の感染が判明し、拡大が止まらない事態になっている。中国湖北省武漢市から帰国した邦人らを合わせると、国内の検査で陽性となった感染者は百六十一人となった。厚労省は、船内に待機する約三千六百人の乗客乗員全員に対し、下船する際のウイルス検査の実施を検討していると明らかにした。全員検査を実施する場合、結果を待ってからの下船になるとした。加藤勝信厚労相は検討理由について「国民の不安や懸念にしっかり対応する必要がある」と述べた。一方、菅義偉官房長官は会見で、全員検査は難しいとの認識を示した。船内の感染者数が百三十人を超えたことについて、厚労省の幹部は「乗船者に客室待機してもらう対策を講じた後に増えているのかどうかは分からない。疫学調査や専門家の意見を踏まえて判断したい」と述べた。日本環境感染学会は拡大を防ぐために感染制御に詳しい医師や看護師の専門チームを十一日にクルーズ船に派遣する。厚労省は九日も、検査結果が判明した五十七人のうち六人の感染を確認したと発表した。うち五人は乗員で陽性の結果が出るまで業務に従事していた。不足する医薬品については、九日までに乗客延べ約千八百五十人分の要望があり、同日までに同約七百五十人分を船内に搬入。残りも手配を急ぐ。 ◆「一般病院も受け入れ可」 厚労省転換に自治体困惑 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客らに新型コロナウイルスの感染者が相次いでいる問題で厚生労働省が「感染症の指定医療機関でなくても、患者を受け入れて良い」と全国の都道府県などに通知していたことが十日、分かった。厚労省は「感染症法に沿った対応」と説明、個室など一定の設備がある病院を前提とするが、一般の病院での感染者受け入れにつながる突然の方針変更に、自治体は困惑している。厚労省の通知は九日付。感染症法は「緊急その他やむを得ない理由があるとき」は、指定医療機関以外の病院で指定感染症の患者を入院させられると定めている。感染者が増えていることから、規定に沿って通知を出したという。現在、感染者を受け入れている神奈川、東京、埼玉、千葉、静岡にある指定医療機関は四十九病院計三百四十五床。室内の空気や細菌が流出しないよう気圧を低くする陰圧制御や、他室とは独立させた換気設備などを備えている。通知を受け、関東地方のある自治体は十日、管轄病院に感染者を受け入れられるかの確認に追われた。ただ、この自治体の幹部は一般の病院で受け入れが決まったわけでないとしながら「地域がパニックになるのではないか」と不安を隠さない。 ◆態勢整う病院あるか <岡山大の津田敏秀教授(環境疫学)の話> 病院には体の弱っている人や高齢者がいる。一般の病院で受け入れるとき注意しないといけないのは院内感染だ。だが、例えば感染した人を受け入れるために急に一フロアを空けるなどということができる病院が、どれだけあるのだろう。これまで国の対応は後手後手に回ってきた。仕方のない面もあるが、これからは先を見て対応することが大事だ。中国での湖北省以外の感染者がどのように推移するか。日本での広がりを考えるうえで参考になるのではないか。 *9-14:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020021002100042.html (東京新聞 2020年2月10日) 新型肺炎で「マスク狂騒曲」止まらず 欠品、高値転売、詐欺まで 新型コロナウイルスによる肺炎が広がる中、感染への不安心理による「マスク騒動」が収まらない。買い占めによって店頭から消え、売り上げは例年の9倍近くまで跳ね上がる。インターネット上では高額転売が横行し、騒ぎに便乗したサイバー攻撃まで登場。一体、どこまで広がるのか。(中沢佳子) ◆どこにもない…定価の数倍で転売 「購入はお一人さま二点まで」。七日に東京・銀座のドラッグストアを訪れると、そんな張り紙が掲げられていた。しかし、そこにあるのは商品名と値段が書かれた札のみ。「売り切れなんです。次回の入荷も全く分からなくて」と店員の女性。周辺の五店回るも、どこも「メーカー在庫希薄のため欠品」「入荷は未定」と断り書きが出ていた。高額転売も横行。フリーマーケットアプリ「メルカリ」では、公式ブログが「適切な範囲での出品・購入にご協力を」と呼びかけていながら、この日も箱入りマスクなどが定価の数倍以上で出品されていた。 ◆マスク売上、例年同期比の8.9倍 市場調査会社「インテージ」によると、一月二十七日~二月二日の全国のスーパーやコンビニ、ドラッグストア計四千店のマスクの売り上げは約百八十七億一千六百万円。同時期の例年平均の約八・九倍に上る。二〇〇九年の新型インフルエンザ拡大のピーク(約六十五億四千万円)をはるかに超え、手指消毒剤やマスク用除菌スプレーの売り上げも例年の十倍以上だった。「過去にない異常な事態。メーカーはどこもフル稼働で増産し、毎日出荷している」と明かすのは、マスクやおむつなどのメーカーでつくる「日本衛生材料工業連合会」の高橋紳哉専務理事。この時期は花粉症やインフルエンザへの備えで出荷が増えるとはいえ、例年の比ではないという。「購入量が多すぎて生産が追い付かない。節度ある買い方をしてほしいのだが」 ◆詐欺サイトにつながるサイバー攻撃も サイバー攻撃も現れた。ネットセキュリティー専門会社「トレンドマイクロ」によると、「マスクを無料送付、確認をお願いします」というメッセージが拡散。URLをクリックすると詐欺サイトに誘導され、クレジットカード情報が盗まれる恐れがある。保健所からの注意喚起を装い、ウイルスに感染するファイルを添付したメールも登場している。物が消える不安から買い占めに走る群集心理は今も昔も変わらない。一九七三年のオイルショック時は、トイレットペーパーがなくなるといううわさに、人々が血眼になって店に殺到した。記録的な冷害でコメ不足に陥った九三年は、外米の輸入でしのごうとした政府の思惑をよそに国産米を求める行列が絶えず、「平成のコメ騒動」といわれた。 ◆「正しい情報がパニックを防ぐ」 「買い占めは不安を解消するための獲得競争であり、自衛行動」と東京女子大の広瀬弘忠名誉教授(災害・リスク心理学)は指摘する。無駄になるかもしれないと思っても、あれば買ってしまう。今回のように感染症の被害状況や先行きが見通せない時に目立つといい、冷静な行動を促すには不安の増幅に歯止めをかける必要があると説く。「客船での足止めやマスクの買いだめなどがショッキングに報道され、不安があおられている面もある。感染の広がりやマスクの供給状況など、正しい情報やデータを出すことがパニックを防ぐ方策だ」 *9-15:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200212&ng=DGKKZO55498990R10C20A2TJC000 (日経新聞 2020.2.12) 日本が拒否したクルーズ船 タイも国内反発で拒否 タイ政府は11日、新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大防止で日本に入国を断られたクルーズ船「ウエステルダム号」について、タイも入港を拒否すると発表した。当初は受け入れる予定だったが、国内で反発があり、方針転換した。同号はタイに向かっていたが、今後、どのような針路を取るかは不透明だ。同号の運航会社は10日、「13日にタイに入国し、乗客は空路で帰国する」と明らかにしていた。タイ政府はこの情報がインターネット上に広がり、パニックになったことを入港拒否の理由の一つに挙げた。今後、他のクルーズ船の受け入れも拒むかは不明だ。フィリピンやベトナムに入国を断られた別のクルーズ船「シーボーン・オベーション号」はタイに入港を認められ、7日に着岸した。他のクルーズ船にもタイへ向かう動きがみられていた。 *9-16:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020021202100021.html (東京新聞 2020年2月12日) 新型肺炎で海をさまようクルーズ船 どこが助けるの? 新型コロナウイルスによる肺炎の影響で、港に入れないクルーズ船が日本近海をさまよっている。クルーズ船は寄港先で食料や燃料を補給していく。どこにも受け入れてもらえなければ、いずれ乗客乗員の人命にかかわる事態になる。そんな状況になったらどの国が責任を負うのか。専門家に聞くと、どうやら国際的な取り決めは、ない。 ◆あちこちで寄港を拒否され… 台湾・高雄から横浜へ向かっていたクルーズ船「ウエステルダム」。寄港予定だった沖縄県・石垣島や那覇で入港を「拒否」された。乗客乗員計二千人余りの一部に新型肺炎の発症者がいたためだ。十日現在も寄港先が決まっていない。六日に那覇を出発したクルーズ船「スーパースター・アクエリアス」は、行き先の台湾、出港した那覇から寄港を拒否される事態に陥った。結局、台湾が受け入れることになり、予定より遅れて八日に到着した。東南アジアを巡っている日本船籍のクルーズ船「ぱしふぃっくびいなす」は台湾での寄港を拒否され、長崎港へ向かっている。横浜・大黒ふ頭に着岸している「ダイヤモンド・プリンセス」も、乗客乗員は中に留め置かれている。つらい状況だろうが、海の上をさまよっている船があることを考えると、まだましなのかもしれない。 ◆食料は10日ほどで尽きる 入港させてくれる港がなければ、船はどうなるのか。あり得なさそうな事態が、日本近海で起こりそうになっている。「豪華客船は数千人乗客乗員がいる。食料は一週間か十日間でなくなり、燃料も補給しないといけない。通常は寄港先で調達するのだが…」と、神戸大の若林伸和教授(航海システム学)は語る。つまり、客船が洋上にさまよっていられる日数は、この程度。これより長くなると、人道上の問題になりかねない。どの国が救いの手を差し伸べる決まりになっているのか。 ◆船籍や自国民の割合を考慮 外国からの船の入港には、検疫、出入国、港湾の管理で三つの役所がかかわる。入港拒否は港湾を所管する国土交通省の担当だ。問い合わせてみると…。「明確な決まりはない。事案に応じて適切に対処するとしか言えない」。海事局外航課の長井総和課長はこう説明し、「頭の体操になってしまうが、船籍や自国民の割合で、国が対応するかどうかを考える。人命の危機が迫っていれば人道的な面から近隣国ということもあるだろう」と続けた。ちなみに、国交省に制度上、入港拒否権はなく、「船に入港しないよう要請するとともに、実際に港湾を管理している自治体に入港を認めないよう頼んでいる」(長井課長)という。 ◆条約の想定外 国際ルールが必要 今回の事態をみると、日本政府は、日本人の比率を重視して対応を変えているようだ。ダイヤモンド・プリンセス号は乗客の半分が日本人だったのに対し、寄港拒否された二つの船では、乗客が外国人中心だったからだ。若林氏は「ダイヤモンド・プリンセス号は、邦人保護の観点から入港が許されたのだろう」と語る。現在の扱いは「検疫法に基づく検疫が続いているという整理で乗客を留め置いている」(厚生労働省結核感染症課の加藤拓馬課長補佐)という状態だ。若林氏は「海上のさまざまな権益を取り決める国連海洋法条約では、今回のような寄港先が決まらないという事態は想定されていなかった。どの国が船に対して責任を持つのか、早急に議論して国際ルールを作るべきだ」と警鐘を鳴らす。 *9-17:https://www.agrinews.co.jp/p50006.html (日本農業新聞 2020年2月13日) 新型肺炎の混乱 野菜にも 中国産輸入が停滞 移動制限で収穫できず 国産切り替えも 猛威を振るう新型コロナウイルスの影響で、中国産野菜の日本への輸入が滞り始めた。例年2月はタマネギやニンジンなどの輸入野菜が多くなり中国産が主力だ。現地で人の移動が制限され、収穫や流通が停滞し、解消の見通しは立たない状況だ。混乱が長期化する様相の中、一部の流通業者には国産に切り替えようとする動きが出ている。生鮮野菜の輸入量は、年間で2、3月が特に多い。昨年2月の財務省の貿易統計では、タマネギやニンジン、ネギ、キャベツなどの8割以上が中国産だ。中国政府は、ウイルスまん延を防ぐため、人の移動を厳しく規制している。地域によっては「3人以上集まってはいけない」などと制限。人員確保が難しく野菜を収穫できず、出荷適期を過ぎても畑に放置されている模様だ。今の時期、日本に輸入される中国産タマネギは、前年10月に内陸部の甘粛省で収穫、貯蔵後、山東省の加工場で皮をむき、袋詰めしたものが多い。日本の輸入業者によると「山東省政府は1月末、省内の各企業に2月9日まで加工場などを稼働しないよう通達を出した」という。10日から一部で稼働は再開したが、「出荷量は限定的。野菜を梱包(こんぽう)する段ボールやビニール工場などの稼働遅れも問題になっている」(同)。青ネギやニンジンは、主産地が山東省から福建省に移っている。「産地移行に合わせ、山東省の労働者が福建省に出稼ぎに行き、加工を担うことが多い」(同)が、移動制限で作業が停滞している。輸出する港でも混乱が生じている。港で働く従業員の多くが春節期間中に帰省したが、移動規制で職場に戻れず、人員不足による作業遅れで積み下ろしや積み替えを待つコンテナが増えている。主要な輸出港の天津港(天津市)。90人の従業員が働くコンテナ運営会社によると、同社は通常、毎日150~200個のコンテナをさばく。だが、従業員の6割が現場復帰できず、6000個のコンテナが港で滞留。同社は「港に処理待ちのコンテナがあふれている」と指摘。冷蔵・冷凍コンテナで運ぶが、電力不足で野菜などは品質低下が発生している。影響の程度や期間が見通せない状況を受け、国産需要が高まりそうだ。日本の輸入業者は「中国産タマネギの仕入れ値は2倍近くに上がっている。現時点は各業者が輸入在庫を抱え、国産へのシフトは限定的。ただ、3月以降も長期化すれば状況は変わってくる」とみる。業務用カット野菜の製造業者も「今後の調達が大変」と漏らす。国内主力のタマネギ産地、ホクレンは「2月に入って、大手外食チェーンなどから問い合わせがある」(玉ねぎ馬鈴しょ課)と説明する。北海道産タマネギは潤沢で量はそろうが、「国内の皮むき加工業者は人手不足」(同)で、需要が増えた場合にどれだけ対応できるかは不透明という。 *9-18:https://digital.asahi.com/articles/ASN2J0FFJN2HUTIL025.html?iref=comtop_8_04 (朝日新聞 2020年2月16日) 米から救出機「遅すぎ。乗らない」 拒むクルーズ船客も 新型コロナウイルスの集団感染が起きている大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号。横浜港に停泊中の船から米国民を退避させるため、在日米国大使館はチャーター機を手配していると15日に公表した。米紙ウォールストリート・ジャーナルによると、船には米国人やその家族が約380人乗っている。船室内からも出られない状況が続き、ツイッターやフェイスブックなどで窮状を訴えたり、情報発信や交流をはかったりする人もいる。その中に「チャーター機には乗らない」と話す人がいた。カリフォルニア州から妻と乗船しているマシュー・スミスさん(57)だ。スミスさんは船内のアナウンスや食事などの様子とともに、「船内が危険だというネット上のデマにだまされないで」といった趣旨のツイートをした。15日、米政府がチャーター便を手配すると発表すると、「船内で検疫を終えた方がいい」とも発信した。朝日新聞の電話取材に応じたスミスさんの説明は次のような内容だった。予定された14日間の検疫期間が終わるまではあと数日。そのタイミングでの米政府のチャーター機派遣という決定は、「遅すぎた」。また、「検疫期間中でウイルスの検査結果も出ていない人々をまとめてバスに乗せ、飛行機で帰国させるという対応は、ここまで船室内で我慢してきた努力を無駄にするようなものだ」とも話した。その上で「しかも米国内でさらにもう2週間検疫するという。シンプルにばかげている」。感染の有無を調べる検査を受けていなかったり、検査の結果がまだ出ていなかったりする多くの人とともにバスや飛行機に乗る方がリスクが高い――。スミスさん夫妻はそう考え、船にとどまることを選んだという。また、チャーター機に持ち込める荷物は1人1個で70ポンド(約30キロ)までとされていることも問題だと話す。船に残した荷物がどうなるのかについても米大使館から説明がないため、戸惑っている米国人の乗客もいるという。大使館は、チャーター機で帰国しない米国人は一定期間、米国への入国は認められないと説明している。だが、その期間がいつまでなのかも明らかにされていないという。スミスさんは言った。「船で検疫を終え、検査結果が陰性となった時点で日本政府が上陸を許可してくれればいい。帰国できるようになるまでの間、東京に滞在するかもしれない」 *9-19:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200216&ng=DGKKZO55697760V10C20A2CC1000 (日経新聞 2020.2.16) クルーズ船、全乗客検査へ 新型コロナウイルスの集団感染が発生し、横浜港で検疫中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」を巡り、加藤勝信厚生労働相は15日、全乗客をウイルス検査する方針を明らかにした。同船では新たに67人の感染が確認されたことも発表し、同船の感染者は計285人となった。同船には当初、乗客乗員約3700人が乗船。検査能力の限界から全員一斉の検査は見送っていた。厚生労働省は民間検査機関などに協力を要請。年齢などで区切って順次検査を進めることで、乗客全員を検査できるメドが立ったという。感染者と同室だった人を除く70歳以上の高齢者には検査を実施しており、70歳未満の乗客についても16日をめどに順次、検査を実施。陰性と判明した場合は、14日間の経過観察期間が終わる19日から健康状態に問題がなければ順次下船する。東北医科薬科大学の賀来満夫特任教授(感染症学)は「より早い段階で全員のウイルス検査に踏み切るべきだったが、受け入れ施設や検査体制の確保でやむを得なかった面もある」と話す。「下船した乗客の感染を確認した香港や、船籍国の英国、運航会社のある米国との情報共有を徹底していれば、横浜到着前に検査や感染防止の体制を整えることができた可能性がある」と指摘している。 *9-20:https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20200216&ng=DGKKZO55697800V10C20A2CC1000 (日経新聞 2020.2.16) 入港拒否、各地で相次ぐ 国際ルールに穴 新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大を受け、各国・地域の政府によるクルーズ船の入港拒否が相次いだ。根拠が不明確なケースもあるが、感染症を想定した国際的な取り決めはなく、ルールの穴が浮かんでいる。日本人5人を含む約2200人を乗せたオランダ籍のクルーズ船「ウエステルダム」が13日、カンボジア南部の港に到着し、14日から一部乗客の下船が始まった。同国のフン・セン首相は「私たちは責任をもって乗客を助けなければならない」と表明した。米国企業が運航する同船は2月1日に香港、5日に台湾・高雄を出て沖縄・石垣港に向かっていたが、日本政府から「新型肺炎を発症した恐れのある人が確認された」として外国人の乗客乗員の入国を拒否された。11日にはタイ政府からも入港を拒否されていた。香港の企業が運航するバハマ籍の「スーパースターアクエリアス」も台湾で寄港を断られて那覇に向かっていたところ、7日に日本政府から入港辞退を求められた。その後、台湾は受け入れに転じ、台湾当局の検疫では乗客乗員に感染者は確認されなかったとされる。国土交通省の外航課は「乗客らに感染の可能性がある場合、受け入れは個別判断になる。運航会社の拠点、船籍国、乗客の多い国が判断要素となる」と説明している。香港や韓国、フィリピンなどもクルーズ船の入港を事実上拒否しているが、個別の船について感染者の有無は必ずしも明らかではない。世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は12日に「科学的な証拠に基づいたリスク評価をしていないことが多い」と苦言を呈した。 *9-21:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200219-00000029-mai-pol (毎日新聞 2020/2/19) クルーズ船「乗船」の神戸大教授が対応批判 菅氏は「感染拡大防止を徹底」と反論 感染症対策に詳しい神戸大医学部の岩田健太郎教授が18日、政府の許可を得て、横浜港で検疫中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」に乗船した経験として、船内の2次感染リスクの管理が不十分だったと指摘する動画を公開した。菅義偉官房長官は19日の記者会見で「感染拡大防止に徹底して取り組んできている」と反論したが、政府高官は「いろいろな指摘には謙虚に耳を傾けたい」と述べた。岩田氏の説明によると、厚生労働省の協力を得て、災害派遣医療チーム(DMAT)の一員として18日に乗船した。18日夕方に下船後、動画投稿サイトで「ウイルスが全くない安全なグリーンゾーンと、ウイルスがいるかもしれない危ないレッドゾーンが、ぐちゃぐちゃになっていて、どこが危なくて、どこが危なくないのか全く区別がつかない」「熱のある方が自分の部屋から出て、歩いて医務室に行っている」「感染症のプロだったら、あんな環境に行ったら、ものすごく怖くてしょうがない」などと訴えた。菅氏は19日の会見で、「レッドゾーンとグリーンゾーンがぐちゃぐちゃ」との指摘に対して、「イエスかノーで答えることはできない」と回答。また感染対策の例として「乗員はマスクの着用、手洗い、アルコール消毒などの感染防御策を徹底するとともに、乗員の感染が確認された場合には同室の乗員も自室待機にするなど感染拡大防止を徹底している」と述べた。しかし、岩田氏の指摘は、こうした「感染確認後の対応」ではなく、それ以前の「検疫の初期段階にとるべき対応」に関するものだ。菅氏自身、18日の会見でクルーズ船への対応について「良かった点も、悪かった点もある」と認めている。クルーズ船は19日から下船が始まったが、政府は今後、一連の対応について検証する方針を示しており、岩田氏の指摘についても議論になるとみられる。 *9-22:https://www.saga-s.co.jp/articles/-/491777 (佐賀新聞 2020.2.23) 下船の1人、新型肺炎発症、栃木の女性、感染確認 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の新型コロナウイルスによる肺炎(COVID19)集団感染で、栃木県は22日、検査で陰性となり19日に下船した60代の日本人女性1人の感染が確認されたと発表した。クルーズ船を下船して帰宅した人の陽性確認は初めて。厚生労働省は22日、下船した乗客23人について、2月5日以降の健康観察期間中にウイルス検査をしなかったミスがあったと発表。加藤勝信厚労相は「深く反省する。こうしたミスが起きないよう徹底したい」と謝罪した。政府が乗客乗員約3千人超に2週間にわたって船内待機を求め、実施した大規模検疫と下船の判断は大きな課題を残した。栃木県によると、女性は21日に発熱があり、22日のウイルス検査で陽性と確認された。下船後は公共交通機関で栃木県内に戻り、最寄り駅から自宅までは友人が車で送った。移動中はマスクをしていた。厚労省によると、検査漏れのあった23人の内訳は日本人19人と外国人4人。下船後の精査で判明した。23人には再検査を要請し、3人は陰性だった。残る20人とは検査時期を調整する。感染拡大防止策を取った5日以前に一度検査していずれも陰性だったが、下船前に改めて検体を取る際に部屋に不在だったり、検査時期を確認しなかったりしたのがミスの原因という。症状が出れば地元で対応する。政府は新型肺炎対応策をまとめた基本的対処方針を25日にも公表する見通し。厚労省は、船内で作業をした同省職員は医療関係者らを除き、検査をすることも22日公表した。対象は41人。下船後2週間は自宅勤務する。22日は感染者と同室だった濃厚接触者89人が下船した。健康観察のため、埼玉県和光市の税務大学校に滞在する。日本人乗客らの下船はほぼ終了した。下船者の感染確認は、外国政府のチャーター機で帰国した人にも相次いでいる。厚労省によると計25人の感染が判明。米国籍の18人、イスラエル国籍の1人、オーストラリア国籍の6人だった。下船者への対応は日本と海外で異なる。米国やカナダ、英国、韓国、香港は14日間、施設で隔離。日本では日常生活に戻り、健康状態を2週間チェックし、不要不急の外出自粛を求めている。 <個性から新品種へ> PS(2020年2月2日追加):冬枯れになる冬は、花が少なく閑散とした街並みが多いが、*10のように、JA庄内みどりが冬に咲く桜「啓翁桜」を栽培したそうだ。今後は、広大な敷地での栽培や管理にドローン・自動草刈機等での省力化を必要としているそうだが、輸出だけでなく国内にも植えて欲しい。国内の桜は、4月前後に一斉に咲いて短い期間で散り、華やかな期間が短すぎるため、季節をずらして咲く桜があれば、一年にわたって寂しくないからだ。このように、最初は「狂い咲き」と呼ばれながら個性の違いで生じた桜を繁殖させて新品種にすると、その希少さが価値を高くする。他の花にも、季節のずれた品種があればよいと思う。      椿 蝋梅 水仙 白とピンクの梅 (図の説明:1番左は12月・1月に咲いていた椿、左から2番目は今咲き始めた蝋梅《ろうばい》、中央の水仙と右2つの梅はこれから咲く花だが、これに桜その他の花が加わると、冬も明るいだろう) *10:https://www.agrinews.co.jp/p49902.html (日本農業新聞 2020年2月2日) 輸出拡大へ省力化を 北村地方創生相 山形県を視察 北村誠吾地方創生担当相は1日、地域のニーズを把握するために山形県を訪れ、JA庄内みどりを視察した。同JAが輸出に取り組む、冬に咲く桜「啓翁桜」の栽培を見学した。意見交換したJAや生産者は輸出やスマート農業への支援を求めた。JAは啓翁桜を県内でも先駆けて香港やベトナムに輸出し、年々栽培規模を拡大させている。田村久義組合長は「新規の輸出先としてロシアと商談中」と説明。北村担当相は「ロシア大使館に魅力を伝え、売り込みたい。関係省庁で連携し、産地を支援していく」と応えた。JA花木専門部長の高橋正幸さん(53)は、啓翁桜の栽培法や広大な敷地を管理する苦労を説明。北村担当相は「ドローン(小型無人飛行機)や自動草刈り機の導入など、迅速な省力化の必要性が分かった」と述べた他、「啓翁桜の栽培体験など、教育機関と連携して子どもたちに特産物について教えてほしい」と地域での魅力発信にエールを送った。JAの視察後は、水田に囲まれ「庄内のウユニ塩湖」と呼ばれる宿泊施設「ショウナイホテル スイデンテラス」や、木を基調にした児童遊戯施設「キッズドーム ソライ」などを巡った。 続き▽

| 外交・防衛::2019.9~ | 02:54 PM | comments (x) | trackback (x) |

|

|

2020,01,15, Wednesday